2016产业生态学第一章

- 格式:pdf

- 大小:4.46 MB

- 文档页数:92

产业生态学各章节知识点第一章1 产品导向的环境政策:指政府机构针对产品整个生命周期环境影响所制定的政策或规则,以协调产品各相关责任人的环境责任,并通过有效的信息工具辅助实施。

2污染控制方法的发展演变经历了自由排放,末端治理,清洁生产和产业生态四个阶段。

3 产业生态学的发展大致经历了萌芽、成型和蓬勃发展三个阶段。

4 产业生态学:是一门研究社会生产活动中自然资源从源、流到汇的全代谢过程、组织管理体制以及生产消费行为调控的系统科学。

产业生态学是一个整体概念,它的实践要落实到企业、园区、国家乃至全球的各个层面。

对公众的宣传和教育是产业生态学一个不可或缺的方面。

5 产业生态学产生背景:由于传统的工业发展模式导致了资源浪费和严重的环境污染,受到了越来越多的质疑。

于是人们意识到,应该按照自然界的生态模式来规划产业发展,这样才能从根本上解决资源和环境的矛盾。

产业生态学就是在这种情形下逐渐产生和发展起来的。

6 产业生态学的主要研究内容包括:(1)产业系统与自然生态系统之间的关系;(2)产业系统代谢过程模拟与改进,例如产业代谢分析、物质与能量流动分析等;(3)生态效率(Eco-efficiency );(4)产品生命周期评价与面向环境的设计;(5)产业生态系统的管理与政策,例如产品导向的环境政策、生产者责任延伸制等;(6)产业生态学的应用与实践,具体分为在企业、园区以及国家/ 全球等各个层面的应用。

7 产业生态学的研究意义是:(1) 可以从根本上解决产业系统与自然生态系统冲突的问题。

(2)为提高企业竞争力提供了强有力的解决方案。

(3)对其他学科产生重大影响。

(4 有利于加快可持续发展的步伐。

第二章1垂直关系是产业生态链的主要结构,根据这种垂直分工划分为产业的上、中、下游关系。

2资源代谢分析包括元素流分析,分子流分析和物质流分析。

3 Allenby 提出理想产业系统包括资源开采者,物质处理者,消费者和废物处理者四类基本组成部分。

产业生态学近年的发展摘要:传统末端治理方式的弊端和清洁生产技术的局限性促使人们探求新的污染防治模式, 生态学尤其是仿生学的发展激发了人们仿照自然生态系统来改造人类生产系统的想法, 基于这种背景, 产业生态学应运而生。

分析了产业生态学诞生的背景及其形成过程, 并全面系统论述了产业生态学领域的国内外进展, 识别了目前我国该领域面临的问题与困境, 并给出了对策建议。

在此基础上, 文章从学科发展的角度对产业生态学的发展趋势和前景作了展望。

关键词:产业生态学;产业工业园;产业共生1.前言末端治理作为目前国内外控制污染最重要的手段,对保护环境起到了极为重要的作用。

然而,随着工业化发展速度的加快,末端治理这一污染控制模式的种种弊端逐渐显露出来。

首先,末端治理设施投资大、运行费用高,造成组织成本上升,经济效益下降;第二,末端治理存在污染物转移等问题,不能彻底解决环境污染;第三.末端治理未涉及资源的有效利用,不能制止自然资源的浪费。

清洁生产从根本上扬弃了末端治理的弊端,它通过生产全过程控制,减少甚至消除污染物的产生和排放。

这样,不仅可以减少末端治理设施的建设投资,也减少了其日常运转费用,大大减轻了组织的负担。

然而由于清洁生产技术的局限性(偏重于局部工艺和技术而不是整个系统也越来越明显,再加上日常生活中的边界效益也日益萎缩,而且它的边际成本已逐渐增加到人们无法接受的地步。

在这种情况下人们开始转向经济发展本身,希望能从经济发展的自身规律中找到解决环境污染问题的根源解。

同期生态学及仿生学的突飞猛进,从而激发了人们模仿自然生态系统物质循环原理来改造人类的生态系统,从而将其构建成一个物质闭路循环系统的想法,于是,在20世纪80年代末至90年代发展态势做了简要的评述和展望。

1.1孕育阶段(20世纪70年代-70年代初)早在生态学发展初期howard odum和Ramon Margalef等先驱就已经意识到“人类活动的生物物理基质同样服从于自然生态系统规律”。

《产业生态学》课程笔记第一章产业生态学概述一、产业生态学的产生背景随着工业化和城市化的快速发展,人类对自然资源的开发和利用达到了前所未有的规模。

然而,传统的生产方式往往以牺牲环境为代价,导致资源枯竭、环境污染和生态破坏。

为了解决这一矛盾,产业生态学应运而生。

产业生态学起源于20世纪80年代,当时科学家们开始关注经济活动对环境的影响,并寻求一种能够实现经济与环境兼容发展的新模式。

产业生态学的核心理念是将人类社会视为一个生态系统,通过模拟自然生态系统的物质循环和能量流动,实现资源的循环利用和能量的高效利用,从而实现可持续发展。

二、产业生态学的概念产业生态学是一门研究经济和环境相互作用的学科,旨在通过资源循环和能源高效利用实现经济与环境的兼容和可持续发展。

它要求转变传统的环境保护观念,将环境因素全面系统地纳入产品和服务的设计开发过程中。

产业生态学的基本思想是循环经济,即通过减少资源消耗、提高资源利用效率和延长资源使用寿命,实现资源的最大化利用。

循环经济的三原则是减量化、再利用和资源化。

三、产业生态学的发展历程产业生态学的发展可以分为三个阶段:1. 起源阶段(20世纪80年代):产业生态学的概念首次被提出,科学家们开始关注经济活动对环境的影响,并寻求一种能够实现经济与环境兼容发展的新模式。

2. 形成阶段(20世纪90年代):产业生态学逐渐形成独立的研究领域,相关理论和方法得到进一步发展和完善。

在这一阶段,产业生态学开始应用于实践,如生态工业园的建设和清洁生产技术的推广。

3. 成熟阶段(21世纪初至今):产业生态学得到广泛关注和深入研究,相关理论和方法不断完善。

同时,产业生态学开始在各个领域得到广泛应用,成为可持续发展的重要理论基础和实践指南。

四、产业生态学的研究意义产业生态学的研究具有重要的理论和实践意义:1. 理论意义:产业生态学为研究经济与环境相互作用提供了新的理论框架和方法论,有助于深化对可持续发展规律的认识。

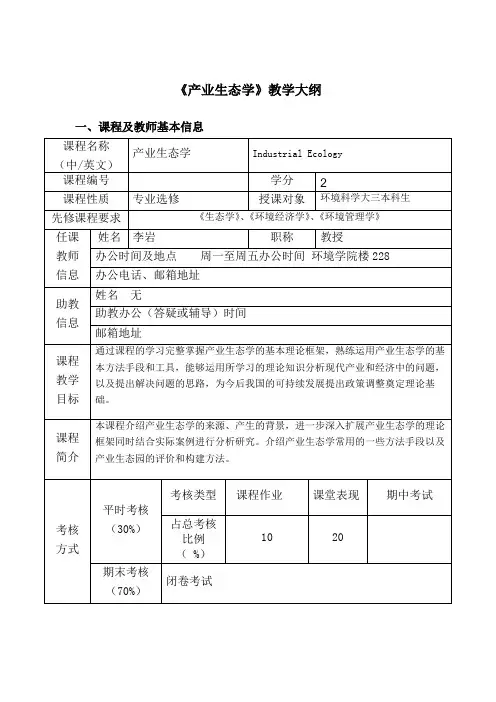

《产业生态学》教学大纲一、课程及教师基本信息

注1:平时考核(%)=课程作业(%)+研讨交流(%)+期中考核(%);

2:平时考核应占总成绩的40-70%。

二、教学进度及基本内容

2. 学习内容包括课前阅读、课程作业、课后复习、文献综述、课下实验、课程论文等;

3. 在教学过程中,“教学进度及基本内容”可以根据实际情况有小幅度调整。

三、推荐教材及阅读文献(包括按章节提供必读文献和参考文献)

Alleny《产业生态学》(清华大学出版社)

课程负责人(签字):

基层教学组织(教研室)负责人(签字):

学院(系)、部主管领导(签字):

学院(系)、部(盖章)

_________年____月____日。

产业生态学与循环经济1.产业生态学产业生态学(IndUStrialECoIOgyIE)最早是20世纪80年月物理学家RobertFroSCh等人模拟生物的新陈代谢过程和生态系统的循环时所开展的“工业代谢”争论;其后一些学者们进一步从生态系统的角度提出产业生态系统和产业生态学的概念。

1991年美国我国科学院与贝尔试验室共同组织产业生态学论坛,对产业生态学的概念、内容和方法以及应用前景进行全面系统的总结。

而国际电力与电子工程争论所(IEEE)在一份名为《持续进展与产业生态学白皮书》的报告中指出:“产业生态学是一门研讨产业系统、经济系统以及它们同自然系统相互关系的跨学科争论,涉及诸多学科领域,包括能源供应与采用、新材料、新技术、基础学科、经济学、法律、管理科学以及社会科学等”,是一门争论“可持续力量的可科学,2.循环经济循环经济跨越自然科学和社会科学,是一门交叉学科,需要运用生态学、经济学的学问,进一步划分还涉及哲学、植物和动物生态学、资源经济学、环境经济学、生态经济、产业生态学等方面的内容,争论循环经济系统时,常常使用物质流分析(分析资源采用效率)、生命周期分析、环境管理体系等工具。

循环经济作为一种进展理念、进展模式和产业形态,是一门系统科学。

循环经济学是争论人类按生态学规律进行经济活动的一门科学。

循环经济是以资源高效采用和环境友好为特征的社会生产和再生产活动,是新的生产方式。

与传统增长模式的区分在于:传统的经济增长将地球当作无穷大的资源库和排污场,一端从地球大量开采资源生产消费性产品,另一端向环境排放大量的废水、废气和废渣,以“资源一一产品一一废弃”为表现形式,是线性的增长模式。

循环经济要求在生产和再生产的各个环节循环采用一切可以采用的资源,提高资源采用效率,按物质代谢或/和共生的关系延长产业链,以“资源一一产品一一废弃一一再生资源”为表现形式,是集约化的增长模式。

循环经济是用进展的思路解决资源约束和环境污染的冲突,是实现人类社会可持续进展的有效途径。

产业生态学研究综述20世纪七八十年代,西方学者开始从生态学的视角出发,借鉴生态学的概念、原理、方法等来研究产业现象和规律,进而揭示产业发展趋势和方向,产业生态领域的各种理论应运而生。

在随后的二十几年里,国外产业生态研究已涉及到报纸、酒类、半导体、旅馆、铁路、汽车等诸多行业,并由此得出了一些具有跨行业意义的一般性重要结论。

国内学者在这方面的研究还处于起步阶段,主要体现在对一些基本概念、术语理解的分歧上。

生态学中把生命系统分成四个逐级递进的层次:个体、种群、群落和生态系统,其中种群是栖息在某一地域中同种个体组成的群体;群落是栖息在同一地域中相互关联的种群的集合;生态系统是同一地域中的生物群落和非生物环境的复合体。

借鉴生态学原理,本文分别从个体、种群、群落和生态系统四个组织层次对产业生态学进行综述。

一、产业生态学概念的界定。

目前,生态学理论在产业研究中的应用主要集中在两个领域,一个属于环境科学,一个属于产业经济。

环境科学领域的产业生态研究主要是把产业系统作为整个自然系统的一部分,研究产业活动及其产品与环境之间的相互作用关系,从而改善现有产业系统,设计新的产品生产系统,其最终目的是为人类提供对环境无害的绿色产品和服务。

20世纪八十年代末,Robert Frosch和Nicolas Gallopoulos开展了“工业代谢”研究,旨在模拟生物新陈代谢和生态系统循环再生过程,认为可以建立类似于自然生态系统的产业生态系统。

他们在“可持续工业发展战略”一文中正式提到了“产业生态学”这个概念。

2003年Graedel和Allenby在《产业生态学》(第二版)中将产业生态学方法看作是实现可持续发展的重要手段,主要包括面向环境的设计、生命周期评价及物质流能量流分析等,由此引发了生态工业园、清洁生产、循环经济等概念。

产业经济领域的产业生态研究则主要是在借鉴生态学的概念、原理的基础上,综合运用多学科的方法与理论,研究各种产业现象。

产业生态学1.控制环境污染和办法的历史演变过程?(1)污染物处于自由排放阶段,(2)工业污染末端治理阶段(3)清洁生产2.产业生态学研究的意义?(1)可以从根本上解决产业系统与字眼生态系统冲突的问题。

(2)为提高企业京城里提供了强有力的解决方案。

(3)对其他学科产生重大影响。

(4)有利于加快可持续发展步伐。

3.生命周期评价基本结构为定义目标与确定范围清单分析影响评价改善评价4.产业向导环境政策指政府机构针对产品整个生命周期环境影响所指定的政策或规则以协调产品各相关负责人的环境责任,并通过有效的信息工具辅助实施。

5.生产者责任延伸制:实际上是一种环境保护原则,他要求生产者对其产品的整体生命周期特别是产品的回收,循环利用和最终处置承担责任。

6.企业三重底线:经济利益社会责任生态责任。

7.产业生态学的特点:(1)以系统论观点研究和解决问题(2)多学科交叉与融合(3)以产品和服务为研究核心(4)采用定量分析方法(5)产业生态学关注科技动态(6)可操作性强(7)前瞻性(8)富有挑战性8.产业生态系统在一定区域或范围内,有制造企业和服务业企业组成,通过企业间物质环和能量流动的功能流相互作用,相互联系而形成的生态产业系统。

9.生态产业链:指产业集群中处于上下游层次的企业,由于投入产出关系所形成的类似于实物量的产业链,可分为垂直的供需链和横向联合的协作链。

10.自然生态系统与产业生态系统间的相同点(1)两个系统中都存在物质循环和能量流动(2)两系统内各要素都存在共生关系(3)两种生态系统的形成,发展和崩溃都是一个动态的进化过程11.自然生态系统与产业生态系统之间不同点(1)参加的主体不同(2)自然生态系统具有产业生态系统无法比拟的复杂性(3)物流能流方式不同(4)分解者作用不同(5)自然生态系统只受生态学规律的约束,而产业生态系统还要受市场规律的制约12.现代产业系统在很大程度上属于一级生态系统向二级生态系统过渡的模式的主要表现?(1)产业系统利用物质与能量的有限性(2)物质与能量流动的简单网络化(3)产业系统中的废物很少回收再利用13.理想产业系统四个组成部分:资源开采者。

⼯业⽣态学复习第⼀章总论1.⽣态环境问题?是指⼈类为其⾃⾝⽣存和发展,在利⽤和改造⾃然的过程中,对⾃然环境破坏和污染所产⽣的危害⼈类⽣存的各种反馈效应。

2.⽣态环境问题有哪些?原⽣⽣态问题,次⽣⽣态问题.原⽣⽣态问题包括:⾃然地质环境,⾃然⽓候,⾃然灾害;此⽣⽣态环境问题包括:环境污染,环境破坏3.温室效应?部分红外线穿过⼤⽓层,但⼤部分被温室⽓体吸收,并且向各个⽅向散射,这⼀效应使地球表⾯及低层⼤⽓增暖。

4.京都议定书提出的⼏种温室效应⽓体?⼆氧化碳(CO2); 甲烷(CH4); 氧化亚氮(N2O); 氢氟碳化物(HFCs); 全氟化碳(PFCs); 六氟化硫(SF6),共6钟第⼆章理论框架与研究⽅法1.⼯业⽣态学?⼯业⽣态学(Industrial Ecology,简称IE)⼜称产业⽣态学,是⼀门新兴的综合型交叉学科,它是研究社会⽣产活动中⾃然资源从源、流到汇的全代谢过程,组织管理体制以及⽣产、消费、调控⾏为的动⼒学机制、控制论⽅法及其与⽣命⽀持系统相互关系的系统科学,是对开放系统的运作规律通过⼈⼯过程进⾏⼲预和改变。

在⼀般的开放系统中,资源经过⼀系列的运作最终转变为废物垃圾,⽽⼯业⽣态学所研究的就是如何把开放系统变成循环的封闭系统,使废物转为新的资源并加⼊新⼀轮的系统运⾏过程中,为⼯业系统与⾃然环境间的协调发展提供全新的理论框架及具体的、可供操作的⽅法。

⼯业⽣态学追求的是⼈类社会与⾃然⽣态系统的和谐发展,寻求的是经济效益、⽣态效益和社会效益的统⼀,最终要实现的是⼈类社会的可持续发展。

2.⼯业⽣态系统?特征有哪些?所谓⼯业⽣态系统,就是⼀批相关的⼯⼚、企业组合在⼀起,它们共⽣共存,相互依赖,其联系纽带是废物,即这家⼯⼚、企业的废物是另⼀家或⼏家⼯⼚、企业的原料。

这个系统的最⼤特点是使资源的利⽤率达到最⾼,⽽将⼯⼚、企业对环境的污染和破坏降到最低。

3.⼯业⽣态系统与⾃然⽣态系统的区别与联系?相同点:(1)组成相同⽣产者,资源部门;消费者,加⼯⽣产部门;分解者,还原⽣产部门(2)⽣态系统群落(3)物质与能量流动:单向流动,逐级递减(4)系统的动态平衡发展不同点:(1)⼈的参与:⼯业⽣态系统不仅有⼈的介⼊,⽽且是由⼈设计、创造出来的。

《产业生态学》论文题目城市道路交通问题及其环境影响的产业生态学分析姓名学号成绩评阅意见:XX大学环境科学与工程学院二0一五年月城市道路交通问题及其环境影响的产业生态学分析Industrial Ecology Analysis of urban road traffic problems andenvironmental impacts摘要:随着我国城市化进程和空间扩张,交通需求迅速增长,城市交通矛盾日益突出,严重制约城市的发展。

在国内众多一线城市,堵车等交通问题已经常态化,而在中小城市,这种问题也日渐凸显。

与此同时,道路交通拥堵,私家车保有量增加,对环境也造成众多不良影响,尤其是汽车尾气排放大量有毒有害气体,以及噪声、扬尘等环境问题。

本论文按照产业生态学有关原理,分析探讨道路交通问题产生原因和现状,以及其对环境的影响评价,对照国内外管理经验,提出通过调整土地利用性质、优化城市道路网络系统和交通结构等规划手段来解决交通问题和环境污染,实现城市道路交通可持续发展,道路系统生态化。

关键字:交通问题;环境污染;交通规划;可持续发展Abstract:In China,traffic demand amount has dramatically increased during the course of Chinese urbanization and space expansion,as a consequence,which has aroused obvious traffic conflict and knottiness except for the restriction of urban sustainable development in major metropolitan areas.(In many domestic cities, traffic problems such as traffic jam has been normalized, and in small cities, this problem has become increasingly prominent. At the same time, traffic congestion, the quantity of private car increases an also caused many adverse effects on the environment, especially automobile exhaust emissions of a large number of toxic and harmful gases, and noise, dust and other environmental problems. According to the principle of industrial ecology, this paper analyzes and discusses the causes and the present situation of road traffic problems, and the influence of the environment then proposes to control the traffic pollution by adjusting the nature of land utilization,controlling the traffic amount,and optimizing the network system and the structure of city traffic etc,implemented urban traffic planning of sustainable development and met the demand for sustainable development of city traffic.Keywords:Traffic problem; environmental pollution; traffic planning; sustainable development引言随着我国改革开放进程加快,经济迅猛发展,城市居民收入水平提到,市民的社会活动繁多,活动范围也在逐步扩大,交通需求量日益增加,城市的各项功能的实施运行都离不开交通系统的支持。