温病治法

- 格式:ppt

- 大小:3.44 MB

- 文档页数:55

王某某,男,15岁,初诊:据其家属述病情:患者4月5日开始发烧,头晕,恶心呕吐,胸中满闷不适。

曾服银翘解毒丸8丸,其热退,4月8日经本街某医诊为春温,即服清解方剂,药如银花、连翘、桑叶、菊花、元参、沙参、芦根、石膏,二剂后病势加重,胸闷如痞,夜不能寐,饮食不进,且已卧床不起,小便黄,大便略稀。

又请某医往诊,时4月11日。

某医谓:此乃温病日久深重,方用元参,知母,石膏,生地,地骨皮,青蒿等,并加安宫牛黄丸,服二付。

4月14日因病势日重,身热不退,神志不清,7、8日未能进食,胸中满闷异常,大便稀,4月15日,医谓病势沉重,原方改安宫牛黄为紫雪丹五分继服二付,病愈危重。

4月17日上午,体温39℃,高烧不退,神志不清,面危苍白,胸中自痦已渐退,周身干热,大便溏稀,两脉沉濡略数,舌白腻而滑,舌质边尖红绛此湿温之证,过服滋腻寒凉,乃湿阻不化,遂成冰伏之势,逼热邪入营。

非通阳温中并宣化疏解之法不能开闭通窍,冷已十二日,用辛温开闭以畅气机,芳香宣解而通神明,病势甚重,诸宜小心,饮食当慎,防其增重。

香豆豉12克,炒山栀3克,前胡3克,藿香叶10克(后下),菖蒲10克,郁金6克,厚朴3克,半夏10克,杏仁10克,白蔻仁末1克,淡干姜末1克,后二味同研装胶管,分两次随药送下。

服二付。

二诊连服辛开温化宣阳疏调之剂,身热已退,体温37 2℃,遍体小汗,下至两足,面色红润,神志已清,语言清楚,舌苔渐化,胸中自痞基本消失,小溲较畅,大便未通,两脉中取滑濡,冰伏渐解,寒湿得温渐化,气机宣通,仍以辛宣疏化方法:香豆豉10克,炒山栀3克,杏仁10克,前胡3克,藿梗10克,厚朴10克,半夏10克,草蔻3克,服三付。

三诊病情逐渐好转,病人已下地活动,饮食二便如常,舌白滑润,脉濡滑,宜调理中焦,以善其后。

香豆豉10克,旋复花10克,生白术5克,陈皮6克,白扁豆10克,生苡米10克,茯苓10克,焦麦芽10克,三付之后诸恙皆愈,调养半月而安。

《温病条辨》142方(收藏版)《温病条辨》142方(收藏版)张机书友会1.银翘散(《温病条辨》)病机:风热犯肺,肺卫失宣。

脉症:发热,微恶风寒,头痛,无汗或少汗,咳嗽,咽痛,口微渴,舌边尖红,苔薄白或薄黄,脉浮数。

治法:辛凉透表,宣肺泄热。

处方:连翘9g 金银花9g 桔梗6g 薄荷6g 荆芥6g 淡豆豉6g 牛蒡子9g 芦根30g 生甘草6g 淡竹叶6g应用:用于感冒及流行性感冒,上呼吸道感染及肺炎,百日咳,猩红热,流行性腮腺炎,急性支气管炎,急性扁桃体炎,急性喉头炎,麻疹,水痘,乙型脑炎,流行性脑脊髓膜炎,急性子宫内膜炎,产褥感染,急性皮肤化脓性感染,药物性皮炎等。

2.桑菊饮(《温病条辨》)病机:风热侵肺,肺气失宣。

脉症:发热,微恶风寒,咳嗽,头痛,无汗或少汗,口微渴,舌边尖红,苔薄白,脉浮数。

治法:辛凉解表,轻透肺热。

处方:桑叶9g 菊花3g 连翘6g 薄荷3g 桔梗6g 生甘草3g 杏仁6g 苇根9g应用:用于感冒及流行性感冒,急性支气管炎,急性化脓性扁桃体炎,大叶性肺炎,腺病毒肺炎,流行性脑脊髓膜炎,乙型脑炎,钩端螺旋体病,急性荨麻疹,硒肺,妊娠中毒症,病毒性角膜炎,药物性皮炎等。

3.陈氏解凉表邪方(《外感温病篇》)病机:风热表邪、郁于肺卫。

脉症:身热畏风,头痛咳嗽,口渴,舌苔白,脉浮数。

治法:疏散风热,宣肺止咳。

处方:薄荷6g 前胡12g 杏仁6g 桔梗6g 桑叶6g 川贝母12g应用:用于急性支气管炎、感冒等。

4.葱豉桔梗汤(《通俗伤寒论》)病机:风温初起,邪气犯肺,郁闭肌表。

脉症:头痛,发热,微恶风寒,口渴,有汗或不多,心烦,咳嗽,咽痛,舌尖红,苔薄白,脉浮数。

治法:辛凉解肌,疏风清热。

处方:葱白9g 桔梗6g 山栀子6g 淡豆豉9g 薄荷3g 连翘6g 生甘草3g 淡竹叶3g应用:用于感冒,流行性感冒,上呼吸道感染等。

5.寒解汤(《医学衷中参西录》)病机:阳明气热、外有表证。

脉症:周身壮热,心烦热而渴,头痛,微恶寒或周身有拘束之感,无汗或少汗,舌苔白或黄,脉洪滑而浮。

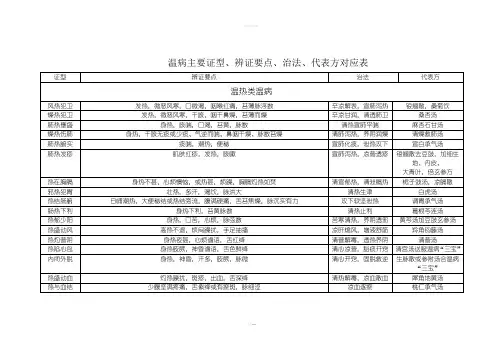

景源温病的主要治法温病的主要治法,是指各种温病所出觋的各种主要证候的具体治疗方法,归纳起来可以分为十类。

1.解表法解表法,是祛除表邪,解除表证的治疗方法,它具有宣通腠理,:疏通气机,使邪气外达的作用,笼统地说,解表法属于“八法”中的汗法。

但是温病的解表与伤寒不同,治疗伤寒病用辛温解表法发汗散寒,当然属于汗法.而温病的解表法并不都是指发汗,要具体问题具体分析,不同的邪气导致的病种不同,采用的解表法也不一样,可以分为四种类型。

(1)疏风透热法疏风透热法,是用轻扬宣透的药物组成辛凉解表之剂,就是叶天士所说的“辛凉轻剂”这种方剂具有味辛、性凉,质地轻的特性,能够疏散风热,使风热邪气向外透而解除表邪,适用于风温病初起,风热邪气侵袭肺卫,导致卫外失司的证候。

临床表现是:发热,微恶风寒,无汗或少汗,头痛,咳嗽,口微渴,舌边尖红苔薄白,脉浮数。

代表方剂如银翘散。

(2)解表清暑法解表清暑法,是用解表散寒、清暑化湿的药物组成方剂.以外散表寒,祛暑湿的治法,适用于夏季外感寒邪,但体又蕴有暑湿而致的寒邪束表,暑湿蕴,表里同病的证候临床表现是:发热,恶寒,无汗,头痛,身形拘急,脘痞,心烦,口渴,尿黄,舌苔薄腻而黄,脉濡数。

代表方剂如新加香薷饮。

(3)宣表化湿法宣表化湿法,是用辛温宣透、芳香化湿的药物组成方剂以宣透在表之湿邪的治法,所以又称为辛宣芳化法,适用于外感湿热邪气,初起以湿邪为主,热蕴湿中,热象不显的,证候。

临床表现是:恶寒,无汗或少汗,身热不扬,午后热甚,身重肢倦,头重如裹,表情淡漠,面色淡黄,四肢发凉,胸闷脘痞,舌苔白腻,脉缓等。

代表方剂如藿朴夏苓汤。

(4)疏表润燥法疏表润燥法,是用辛凉清润的药物组成方剂以疏散表邪,濡润肺燥的治法,适用于肺卫燥热证候。

临床表现是:发热,微恶风寒,头痛呛咳,痰少而粘,或咳痰带血,唇干鼻燥,咽干口渴,舌边尖红苔薄黄而干,右脉数大。

代表方剂如桑杏汤。

使用解表法要注意两个问题:第一,温病是外感温热邪气,不是寒邪,所以鲍不能用辛温解表,麻黄汤、桂枝汤是绝对禁忌。

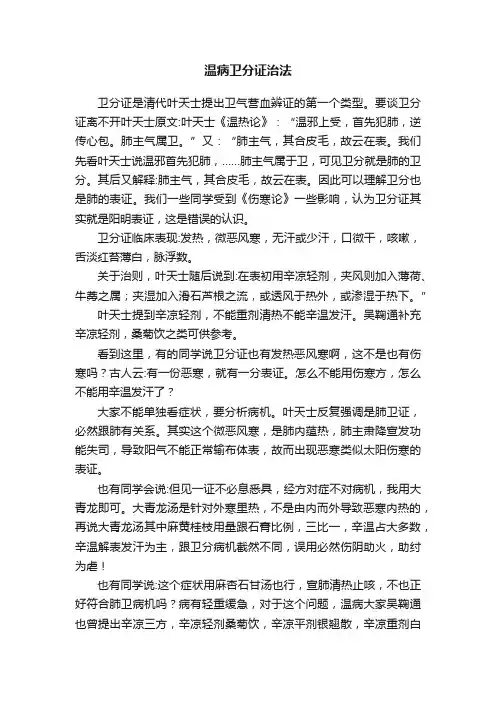

温病卫分证治法卫分证是清代叶天士提出卫气营血辨证的第一个类型。

要谈卫分证离不开叶天士原文:叶天士《温热论》:“温邪上受,首先犯肺,逆传心包。

肺主气属卫。

”又:“肺主气,其合皮毛,故云在表。

我们先看叶天士说温邪首先犯肺,……肺主气属于卫,可见卫分就是肺的卫分。

其后又解释:肺主气,其合皮毛,故云在表。

因此可以理解卫分也是肺的表证。

我们一些同学受到《伤寒论》一些影响,认为卫分证其实就是阳明表证,这是错误的认识。

卫分证临床表现:发热,微恶风寒,无汗或少汗,口微干,咳嗽,舌淡红苔薄白,脉浮数。

关于治则,叶天士随后说到:在表初用辛凉轻剂,夹风则加入薄荷、牛蒡之属;夹湿加入滑石芦根之流,或透风于热外,或渗湿于热下。

”叶天士提到辛凉轻剂,不能重剂清热不能辛温发汗。

吴鞠通补充辛凉轻剂,桑菊饮之类可供参考。

看到这里,有的同学说卫分证也有发热恶风寒啊,这不是也有伤寒吗?古人云:有一份恶寒,就有一分表证。

怎么不能用伤寒方,怎么不能用辛温发汗了?大家不能单独看症状,要分析病机。

叶天士反复强调是肺卫证,必然跟肺有关系。

其实这个微恶风寒,是肺内蕴热,肺主肃降宣发功能失司,导致阳气不能正常输布体表,故而出现恶寒类似太阳伤寒的表证。

也有同学会说:但见一证不必息悉具,经方对症不对病机,我用大青龙即可。

大青龙汤是针对外寒里热,不是由内而外导致恶寒内热的,再说大青龙汤其中麻黄桂枝用量跟石膏比例,三比一,辛温占大多数,辛温解表发汗为主,跟卫分病机截然不同,误用必然伤阴助火,助纣为虐!也有同学说:这个症状用麻杏石甘汤也行,宣肺清热止咳,不也正好符合肺卫病机吗?病有轻重缓急,对于这个问题,温病大家吴鞠通也曾提出辛凉三方,辛凉轻剂桑菊饮,辛凉平剂银翘散,辛凉重剂白虎汤,可见吴鞠通清热剂分类之细。

麻杏石甘汤虽然也能宣肺清肺,但是对于初期卫分,热邪不重,反而会产生凉遏,甚至损伤脾胃的嫌疑。

学习《伤寒论》是中医同道必须学的,但是不能学死了。

否则犯了错误,如岳美中老所说,专学伤寒“容易粗疏”,专学温病容易“流于清淡”,所以我的建议必须伤寒温病一起比较学习。

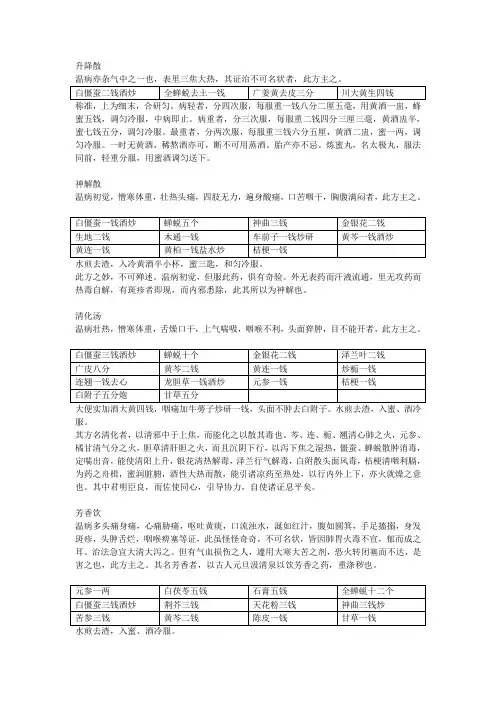

升降散称准,上为细末,合研匀。

病轻者,分四次服,每服重一钱八分二厘五毫,用黄酒一盅,蜂蜜五钱,调匀冷服,中病即止。

病重者,分三次服,每服重二钱四分三厘三毫,黄酒盅半,蜜七钱五分,调匀冷服。

最重者,分两次服,每服重三钱六分五厘,黄酒二盅,蜜一两,调匀冷服。

一时无黄酒,稀熬酒亦可,断不可用蒸酒。

胎产亦不忌。

炼蜜丸,名太极丸,服法同前,轻重分服,用蜜酒调匀送下。

神解散温病初觉,憎寒体重,壮热头痛,四肢无力,遍身酸痛,口苦咽干,胸腹满闷者,此方主之。

水煎去渣,入冷黄酒半小杯,蜜三匙,和匀冷服。

此方之妙,不可殚述。

温病初觉,但服此药,俱有奇验。

外无表药而汗液流通,里无攻药而热毒自解,有斑疹者即现,而内邪悉除,此其所以为神解也。

清化汤温病壮热,憎寒体重,舌燥口干,上气喘吸,咽喉不利,头面猝肿,目不能开者,此方主之。

服。

其方名清化者,以清邪中于上焦,而能化之以散其毒也。

芩、连、栀、翘清心肺之火,元参、橘甘清气分之火,胆草清肝胆之火,而且沉阴下行,以泻下焦之湿热,僵蚕、蝉蜕散肿消毒,定喘出音,能使清阳上升,银花清热解毒,泽兰行气解毒,白附散头面风毒,桔梗清咽利膈,为药之舟楫,蜜润脏腑,酒性大热而散,能引诸凉药至热处,以行内外上下,亦火就燥之意也。

其中君明臣良,而佐使同心,引导协力,自使诸证息平矣。

芳香饮温病多头痛身痛,心痛胁痛,呕吐黄痰,口流浊水,涎如红汁,腹如圆箕,手足搐搦,身发斑疹,头肿舌烂,咽喉痹塞等证,此虽怪怪奇奇,不可名状,皆因肺胃火毒不宣,郁而成之耳。

治法急宜大清大泻之。

但有气血损伤之人,遽用大寒大苦之剂,恐火转闭塞而不达,是害之也,此方主之。

其名芳香者,以古人元旦汲清泉以饮芳香之药,重涤秽也。

水煎去渣,入蜜、酒冷服。

大清凉散温病表里三焦大热,胸满胁痛,耳聋目赤,口鼻出血,唇干舌燥,口苦自汗,咽喉肿痛,谵语狂乱者,此方主之。

水煎去渣,入蜜三匙,冷米酒半小杯,童便半小杯,和匀冷服。

此方通泻三焦之热,其用童便者,恐不得病者小便也。

《温病条辨》湿热类温病治法研究(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【摘要】《温病条辨》以温热、湿热为两大纲。

因湿性氤氲粘滞,故湿热类温病缠绵难愈,病情复杂多变。

通过对《温病条辨》中湿温病所用方剂进行研究,探讨《温病条辨》湿热类温病上、中、下三焦证的治法。

结论:湿热类温病治疗总以清热祛湿为法,但三焦用药有别,属上焦者,以宣肺达祛湿之功;属中焦者,以芳香化湿及利水渗湿为祛湿之法,用药多苦寒与辛温相配以除湿热;属下焦者,除祛湿外,尚以温补固涩为主。

【关键词】《温病条辨》治法三焦宣肺祛湿湿热(中医)《温病条辨》是清·吴瑭历取诸贤精妙,考之《内经》,参之心得著成。

是书分为七卷,三焦篇论三焦由上及下,辨证方法与《伤寒论》形成一纵一横之妙。

不仅如此,《温病条辨》中载有很多有效的方剂,一直指导着温病的临床实践。

本文以湿温病为例,通过对其证治中应用的方剂进行分析,以探讨《温病条辨》湿热类温病治疗的特色。

1 一般资料1.1 病种的选择《温病条辨》论及湿热类温病包括暑温、伏暑及湿温。

依据证候表现,暑温当归属于温热类温病。

但据《温病条辨》上焦篇被标为暑温之大纲的第22条自注所云:“……热极湿动,火生土也。

上热下湿,人居其中而暑成矣。

若纯热不兼湿者,仍归前条温热例,不得混入暑也……”。

可知吴氏所列暑温乃指暑挟湿而言。

然所论暑温之证候及治疗方剂又有暑温及暑湿之别。

因本研究只涉及湿热类温病治法,故只将其中用治暑湿之方纳入研究范畴。

1.2 方剂的选择为研究病证治法的需要,采用如下方法对方剂进行统计:如某方用于治疗不同病证,则该方须累计入统计范围;如在某种病证治疗中,一首方剂用于该病证不同病位的治疗,则该方须累计;而在某病证相同病位的治疗中重复记载的方剂,则该方仅记录一次。

据统计,暑温、伏暑中及湿温中载治湿热方分别为18首及79首,方剂分布如表1。

表1 湿热类温病用方统计病名上焦篇中焦篇下焦篇共计暑温、伏暑1.3 方剂的用药种类97首湿热类方剂中含清热药的方剂56首,含利水药的方剂47首,含益气药的方剂45首,含解表药的方剂40首,含理气药的方剂35首,含化湿药及含化痰药的方剂各34首。

赵绍琴的温病治疗大法赵绍琴出生于三代御医之家,曾祖父以下三代均为皇宫御医。

从医60 年以来,在中医温病、中医内科领域发遑古义,推陈出新,硕果累累。

曾先后出版了《温病纵横》、《赵绍琴临床 400 法》、《文魁脉学》、《赵文魁医案》等一批学术专著,培养温病专业硕士研究生 20 余名,1990 年被国务院确定为国家级名老中医。

曾多次应邀到日本、新加坡、韩国等地进行学术交流,影响很大。

还凭借他在学术上的成就,1994 年被入选英国剑桥名人传记。

赵老对温病学学术精华,至少有以下十大要点:论温病不可混同伤寒、论温病当分温热与湿热、论温病初起证属热郁不可言表、论“在卫汗之”并非应用汗法、论“到气才可清气” 不可早投寒凉、论“透热转气”、论湿热为病尤忌寒凉、论湿热为病治重宣畅气机、论“火热可清,火郁当发”、论伏气温病有发于髓......,另外,我们也摘录赵老的温病治疗十二大法,与各位朋友共同学习。

01辛凉疏卫法本法是用于温邪初起,病在卫分阶段,有疏泄腠理,调和卫分的作用。

取其具有宣通卫气作用的药物,驱除在卫分之温邪。

以辛开其郁,以凉泄其热,用辛散药以疏散卫分之风邪,配清凉药以清解温热之郁热。

适用于风温初起,邪在肺卫之症。

代表方剂,如银翘散、桑菊饮之类。

须特别注意,在温病初起,忌用辛温发汗法,因辛能助温增热,发汗复伤津液。

否则伤阴耗液,可致坏病。

02辛寒清气法本法是用辛凉、辛寒、苦寒等药物,清泄气分热邪的一种方法。

它能解热除烦,止渴生津,清热泄火,达到宣畅气机的作用。

凡属邪热入里,燔灼肺胃之津,但未犯营血者,皆可用之。

其中如轻清宣气,是以轻清之品,宣畅气机,透热泄邪。

在温邪初入气分,未至阳明热盛,以栀子豉汤轻宣之。

又如辛凉重剂或辛寒之品,大清气分邪热,是用于温邪热炽阳明气分之时。

症见壮热,汗出,口渴,心烦,苔黄燥干,脉洪数或滑数等,这是邪热灼其津液,邪盛且实,故当透热达表,用白虎汤。

若热郁气分,郁热化火,症见身热烦躁不安,口苦且渴,舌红苔黄,小便黄赤者,可以用黄连解毒汤;但邪热未化火者,切不可用。

风温分型论治一、邪袭肺卫证治证候:发热微恶风寒,无汗或少汗,头痛咳嗽,口微渴,舌边尖红,舌苔薄白欠润,脉浮数治法:辛凉解表,宣肺泄热代表方药:银翘散、桑菊饮二、热入气分证治1、邪热壅肺证候:发热汗出,烦渴咳嗽,或胸闷胸痛,舌红苔黄脉数治法:清热宣肺平喘代表方药:麻黄杏仁甘草石膏汤痰热结胸证候:身热面赤,渴喜冷饮,饮不解渴,得水则呕,按之胸下痛,便秘,苔黄滑,脉洪滑。

治法:清热化痰开结方药:小陷胸汤3、肺热腑实证候:潮热便秘,痰涎壅盛,苔黄腻或黄滑,脉右寸实大。

治法:宣肺化痰,泄热攻下方药:宣白承气汤4、肺热发疹证候;发热,肌肤红疹,咳嗽胸闷,舌红苔薄黄,脉数。

治法:宣肺泄热,凉营透疹方药:银翘散去豆豉,加生地、丹皮、大青叶、倍玄参方5、肺热移肠证候:身热咳嗽,下利色黄热臭,肛门灼热,腹不硬痛,苔黄脉数。

治法:苦寒清热止利方药:葛根芩连汤6、阳明热盛证候:状热恶热,汗大出,渴喜冷饮,苔黄而燥,脉浮洪或滑数。

治法:清热保津方药:白虎汤7、热结肠腑证候:日晡潮热,时有谵语,大便秘结,伙伴纯利恶臭浠水,肛门灼热,腹部胀满硬痛,苔老黄而燥,甚则灰黑而燥裂,脉沉实有力。

治法:攻下软坚泄热方药:调胃承气汤8、胃热阴伤证候:低热,口干舌燥而渴,气短神疲,虚烦不寐,泛恶欲吐,纳呆,舌红而干,脉细数无力。

治法:清热生津,益气和胃方药:竹叶石膏汤三、热入心包证1、热陷心包证候:身灼热,肢厥,神昏谵语,舌謇,舌色鲜绛,脉细数。

治法:清心开窍方药:清宫汤送服安宫牛黄丸,或至宝丹、紫雪丹若伴便秘,腹部按之硬痛,舌绛苔黄燥,脉数沉实,宜清心开窍,攻下腑实,用牛黄承气汤2、内闭外脱证候:身灼热,神智昏聩不语,惓卧或兼气短汗多,脉细数无力;或兼面色苍白,四肢厥冷,大汗淋漓,脉细微欲绝。

治法:清心开窍,固脱救逆方药:生脉散或参附汤合安宫牛黄丸、或紫雪丹、至宝丹四、余热未净,肺胃阴伤证治证候:身热不甚或不发热,干咳不以或痰少而黏,口舌干燥而渴,舌红少苔,脉细。

温病‖经方治温病的辨证和治法!1、无表寒,内热初起,有汗,咽干,手足心热,鼻孔出气热:小阴旦汤+丹皮生地黄芩9 白芍9 生姜6 炙草6 大枣12 丹皮6 生地122、无表寒,内热重,有汗,咽痛,低烧,或咳或喘:麻杏石甘汤麻黄6 杏仁9 生石膏24(先煎)生甘草63、表寒轻,无汗,咽痛,低热:麻杏石甘汤加味麻黄6 杏仁9 生石膏24(先煎)生甘草6 炒栀子12 薄荷6(后下)4、表寒重,无汗,高热,体痛,烦渴:大青龙汤麻黄6(先煎)桂枝6 杏仁9 石膏30(先煎)生甘草6 生姜6 大枣6内热轻,可用黄芩丹皮白芍内热重,必用麻黄杏仁石膏表寒轻,可用薄荷表寒重,用桂枝+生姜+大枣咽喉肿痛,加栀子射干玄参鱼腥草咳黄痰,加贝母半夏口气热,加芦根白芍淡竹叶口渴重,加天花粉常用的加味药列表:黄芩:清热,去心肝肺之火丹皮:凉血桔梗:化痰贝母:滋阴润肺,化热痰鱼腥草:消炎肿半夏:降逆化痰白芍:凉血,止痛干姜生姜:温胃散滞,反左,以防清之太过;双花:清热解毒射干:咽喉肿痛玄参:滋阴,降火,解毒芦根:清肺养阴栀子:苦寒,清热泻火凉血,去心肝肺胃之火淡竹叶: 清肺气之热天花粉:止渴生津附 1 :桂林古本伤寒论温病篇伤寒杂病论卷第四温病脉证并治第六【4.1】温病有三:曰春温、曰秋温、曰冬温。

此皆发于伏气,夏则病暑,而不病温。

【4.2】冬伤于寒,其气伏于少阴,至春发为温病,名曰春温。

夏伤于湿,其气伏于太阴,至秋燥乃大行,发为温病,名曰秋温。

【4.3】气不当至而至,初冬乃大寒,燥以内收,其气伏于厥阴,冬至后,天应寒而反温,发为温病,名曰冬温。

【4.4】春秋病温,此其常;冬时病温,此其变。

冬时应寒而反大温,此非其时而蓄其气,及时不病,至春乃发,名曰大温。

此由冬不藏精,气失其正,春时阳气外发,二气相搏,为病则重。

医又不晓病源,为治乃误。

尸气流传,遂以成疫。

【4.5】病春温,其气在上,头痛,咽干,发热,目眩,甚则谵语,脉弦而急,小柴胡加黄连牡丹汤主之。

温病学重点知识点总结2.1.2. 3.1. 2.3. 4. 5. 6.1. 2. 3.4.5.1. 2. 3. 4.5.随证变法,如近时杏、朴、苓等类,或如温胆汤之走泄。

因其仍在气分,犹可望其战汗之门户,转疟之机括。

在阳旺之躯,胃湿恒多;在阴盛之体,脾湿亦不少,然其化热则一。

热病救阴犹易,通阳最难,救阴不在血,而在津与汗,通阳不在温,而在利小便,然较之杂证,则有不同也。

名词解释:新感温病:简称“新感”,是指感受当令病邪实时而发的一类温病。

初起病变多在表,一般无里热证,发病以发热、恶寒、无汗或少汗、头痛、咳嗽、苔薄白、脉浮数等卫表证候为主。

病情较伏邪温病轻,病程短。

伏邪温病:又称伏气温病,简称“伏邪”。

是指感邪后未实时发病,邪气伏藏,逾时而发的温病。

阴精不足的体质易患伏邪温病,即所谓:“藏于精者,春不病温。

”习称冬不藏精,春必病温。

病发初期即显现出一派里热证候,若无外感引发,一般无表证。

以高热、烦燥、口渴、尿赤、舌红等里热内郁证候为主要表现。

病情较重,病程较长。

分消走泄:是指针对病在上、中、下三焦气机郁滞、痰湿内阻的病机特点,用辛开苦泄之品宣展气机,清化三焦气分痰热或湿热的治疗方法,适用于邪留三焦,气化失司,所致痰热、湿浊阻遏的证候。

代表方如温胆汤加减,或以叶天士所说的杏、朴、苓之类为基本药。

暑厥:暑热炽盛时,适逢人体正气虚弱,尤期在小儿稚阴稚阳之体,暑热可直中心包而猝然神昏肢厥。

暑风:亦称“暑痫”,指暑热直入肝经而突发痉厥。

暑瘵:指暑热炽盛犯及肺,甚至损伤肺络,而骤然咯血、衄血、咳嗽气促。

伏暑:是夏季感受暑湿病邪,伏藏体内,发于热冬季节的急性热病。

其特点是初起即有高热、.心烦、口渴、脘痞、苔腻等暑湿郁蒸气分证,或为高热、烦躁、口干不甚渴饮、舌绛苔少等热炽营分见证。

大头瘟:是感受风热时毒所致的急性外感热病。

其特点为初起见邪犯肺卫和热毒壅盛证候,临床常见憎寒壮热,头面或咽喉红肿热痛表现。

本病多发生于冬春两季。