外部效应

- 格式:doc

- 大小:101.00 KB

- 文档页数:10

外部性效应分析外部性效应(Externalities)是指某个经济主体的决策或行为对其他经济主体产生的非市场性影响。

外部性效应可以是正向的,即积极的外部性效应,也可以是负向的,即消极的外部性效应。

外部性效应的存在可能会破坏市场的效率,因此对其进行分析和评估对于制定政策和实施经济调控具有重要意义。

一、外部性效应的定义和原因外部性效应是指个体的行为和决策对于其他个体或社会产生的非市场性影响。

这种影响可能是正面的,如环保措施的推广可以改善全社会的环境状况;也可能是负面的,如工厂的污染排放会对周围居民的健康产生危害。

外部性效应的出现通常是由于市场经济中存在信息不对称或不完全、产权不明确以及公共品的特点等原因所导致。

由于个体的决策主要以自身利益为出发点,忽视了其行为对其他个体或社会的影响,从而产生了外部性效应。

二、积极的外部性效应积极的外部性效应是指个体的行为和决策对其他个体或社会产生的正面影响。

积极的外部性效应一般会导致市场供给不足,因为正面影响没有在市场中被充分计价,个体往往无法从中获益。

以教育为例,个体接受教育会提高其自身的人力资本和技能水平,而这种人力资本和技能水平的提升对整个社会产生的影响是正向的。

更多的受过教育的人会增加整个社会的创造力和创新能力,推动经济的发展。

因此,为了实现积极的外部性效应,政府可以通过提供公共教育、补贴教育费用等方式来鼓励个体接受教育。

三、消极的外部性效应消极的外部性效应是指个体的行为和决策对其他个体或社会产生的负面影响。

消极的外部性效应往往会导致市场供给过剩,因为消极的影响没有在市场中得到充分考虑,个体往往无法承担其产生的负面影响。

以环境污染为例,工厂的排放物对周围的居民和生态环境会造成破坏,这是一种明显的消极的外部性效应。

为了解决消极的外部性效应,政府可以通过实施环境保护政策、开展排污许可证制度等手段来对污染行为进行约束和管理。

四、外部性效应的政策应对为了应对外部性效应带来的市场失效,政府可以采取一系列的政策措施。

三、外部效应理论(一)外部效应概述1.外部效应的概念。

外部效应(externality)也被称为外部性、外在性,指的是经济人的行为影响了他人,却没有为之承担应有的成本费用或没有获得应有的报酬的现象。

或者说,外部效应就是指未被市场交易价格反映的额外经济交易成本或收益。

当外部性出现时,买卖双方之外的第三方将受到这一产品的生产和消费的影响。

第三方就是承担额外成本或收益的人们。

2.外部效应的分类(1)技术性外部效应与金钱性外部效应技术性外部效应是指某一生产者或消费者的活动影响了其他人的生产或消费水平及技术上的可行性,但却没有在交易价格中反映出相应的成本与效益来。

它是真正的外部效应,其影响是非中性的,也就是说它的影响或者是好的,或者是坏的,属于政府需要采取措施加以矫正的外部效应范围。

如机场附近的居民可能受飞机噪音的影响而无法休息;下游的自来水厂很可能受上游造纸厂排出污染物的影响而增加额外的生产成本等。

金钱性外部效应(pecuniary externality)是指某一生产者或消费者的活动影响了经济的价格体系,即以价格上涨或下降的形式给生产者或消费者带来影响。

它影响着他人的预算约束的变化,但并不改变他人生产或消费的技术可行性。

关键是它的这种外部影响已在价格中反映出来,所以同“真正的外部效应”即不能在价格中反映的额外效益与成本是相区别的。

因此,西方学者又称其为“虚假的外部效应”,其影响是中性的,也就是说无所谓好坏,人人皆受其影响,大家也就没有什么差别,不属于政府需要采取措施加以矫正的外部效应范围。

如一个企业扩大产量,引起投入要素的价格上涨,从而影响了同行业其他企业的生产成本和预算约束;或一个企业扩大规模,多招了熟练工人,引起工资上涨,结果导致整个行业的工资成本上升和预算约束的变化等等。

(2)消费外部效应与生产外部效应消费外部效应,根据承受者与发起者的不同,又可分为对消费的外部效应与消费活动的外部效应。

前者指对消费活动产生的外部效应,后者指由消费活动引起的外部效应。

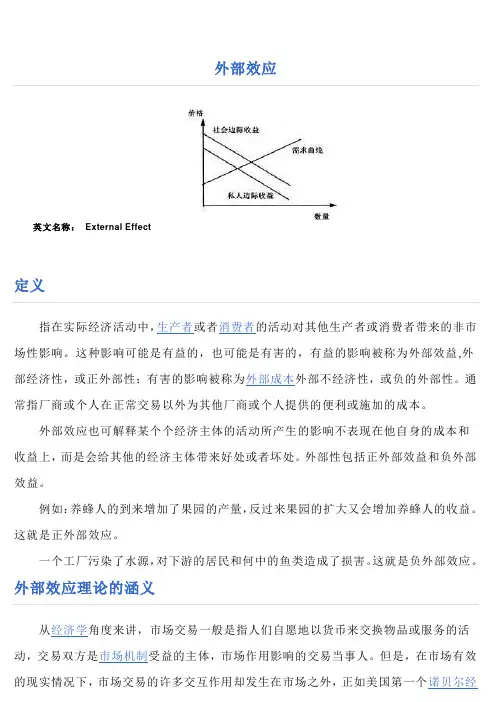

外部效应英文名称:External Effect定义指在实际经济活动中,生产者或者消费者的活动对其他生产者或消费者带来的非市场性影响。

这种影响可能是有益的,也可能是有害的,有益的影响被称为外部效益,外部经济性,或正外部性;有害的影响被称为外部成本外部不经济性,或负的外部性。

通常指厂商或个人在正常交易以外为其他厂商或个人提供的便利或施加的成本。

外部效应也可解释某个个经济主体的活动所产生的影响不表现在他自身的成本和收益上,而是会给其他的经济主体带来好处或者坏处。

外部性包括正外部效益和负外部效益。

例如:养蜂人的到来增加了果园的产量,反过来果园的扩大又会增加养蜂人的收益。

这就是正外部效应。

一个工厂污染了水源,对下游的居民和何中的鱼类造成了损害。

这就是负外部效应。

外部效应理论的涵义从经济学角度来讲,市场交易一般是指人们自愿地以货币来交换物品或服务的活动,交易双方是市场机制受益的主体,市场作用影响的交易当事人。

但是,在市场有效的现实情况下,市场交易的许多交互作用却发生在市场之外,正如美国第一个诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森所说:“外部效应(externalities)或溢出效应指的是企业或个人向市场之外的其他人所强加的成本或利益。

”由此可以看出:对于资源配置要求最优的经济学来讲,出现外部效应或溢出效应,说明市场机制相对于交易主体有非效率的一面。

外部效应理论指出:只要某人的效用函数所包含的变数是在另一个人的控制之下,就有外部效应的存在。

也就是说:在经济活动中,一个人的行为或某些资源的使用影响到另外一些人的利益或福利,但他们之间却没有使用某种交换手段来协调两者之间的关系。

外部效应的形成原因外部效应的产生是因为在经济活动中存在个体成本与社会成本,个体受益与社会受益之间的差异,外部效应使个体成本小于社会成本,个体受益大于社会受益。

当一种经济交易的结果影响了除交易双方之外的第三者,而第三者又未参与交易双方的交易时,即产生了外部效应。

外部效应名词解释外部效应是指生产或消费活动产生的影响超出市场参与者之间的交换关系,对第三方或整个社会产生的影响。

外部效应分为正的外部效应和负的外部效应两种。

正的外部效应是指生产或消费活动对其他人或社会的积极影响。

例如,某公司引进了一项新技术,提高了生产效率,降低了产品成本。

这将促进公司的竞争力提升,进而带动整个行业的发展,提供更多就业机会,推动经济的增长。

这是一种正的外部效应,因为它对整个社会产生了积极的影响。

负的外部效应是指生产或消费活动对其他人或社会的消极影响。

例如,某工厂在生产过程中产生了大量的污染物,导致周围居民的健康受到影响。

这会增加医疗费用,降低生活质量,甚至引发严重的疾病。

这是一种负的外部效应,因为它对整个社会产生了负面的影响。

外部效应的存在导致市场无法完全有效地分配资源。

因为市场只考虑市场参与者之间的交换关系,而忽视了外部效应对其他人或社会的影响。

这就可能导致资源分配出现失真,出现过度或不足的情况。

为了解决外部效应带来的问题,政府可以采取一些措施。

例如,对于正的外部效应,政府可以通过提供奖励或补贴来鼓励相关活动的发展,促进社会福利的提高。

对于负的外部效应,政府可以通过设立税收或征收排污费用等措施来内部化外部成本,促使企业在生产过程中考虑环境和其他人的利益。

此外,外部效应的出现也可以为新的市场机会提供可能。

例如,环保技术和可再生能源的研发与应用就是对负的外部效应的回应,也是通过创造新的市场来解决环境问题。

总而言之,外部效应是生产或消费活动对第三方或整个社会产生的影响。

这些影响可能为社会带来积极效应或消极效应,从而导致资源分配失衡。

政府可以采取措施来促进正的外部效应的发展,同时限制负的外部效应的产生,以实现社会福利的最大化。

外部效应名词解释在微观经济学中,外部效应是指:由于某种经济个体或消费者行为的原因而使他人的福利受到影响。

当某些市场主体改变了一些条件,这种改变给其他市场主体带来了不利影响,但是却不能认为这种不利影响就是由这些市场主体引起的。

而这样做的结果就会导致社会总福利降低,这种情况就被称作外部效应。

我们生活中所讲的外部性主要有两类:一是市场失灵的情况下的,如政府对企业进行补贴等。

二是市场机制并没有发挥作用的情况下产生的。

例如:邻里关系、社区治安等都可能造成一定程度的外部性问题。

另外还有“公地悲剧”、“搭便车”、“掠夺性定价”、“寄生性”、“帕累托最优”等都是属于外部性。

外部效应(external Effects),即在一个市场主体的行动或者决策对其他经济主体的福利产生影响的时候,由于主体间的经济联系而使得该经济主体的利益受损,或者使得该主体受益,那么我们就说该经济主体的行动或者决策具有外部性,反之则不具有外部性。

我是对此大为不解。

举个简单的例子:假如我去小超市买东西,看上了一款最新式的三极管收音机,花100元买下。

过了几天后,出现了一些价格不菲的新式收音机,这时我后悔了,我把三极管卖掉也能换回一大笔钱啊,当然,卖是要还回超市的,但是我又觉得卖这些收音机纯粹是一种浪费。

但是我为什么没想到呢?显然这不符合市场机制,于是这就具有了外部性。

在美国市场上,存在着这样一种情形,一家工厂从事高技术开发,另一家工厂从事一般技术开发,前者对后者提供了专利使用权,也就是说,前者开发出了技术,但是没有开发出专利,那么这样的技术就是开放的。

同样,后者将此专利卖给了前者,也没有开发出技术,但是它卖出了专利使用权,这样的专利也是开放的。

所以在这种情形下,两家工厂都没有开发出任何技术,但是它们都获得了相应的收入。

这种技术上的开放性就叫做外部性。

像这种市场交易中出现的“搭便车”和“技术锁定”的现象,也都是外部性。

我们生活中所讲的外部性主要有两类:一是市场失灵的情况下的,如政府对企业进行补贴等;二是市场机制并没有发挥作用的情况下产生的。

外部效应的名词解释财政学嘿,朋友们!今天咱来唠唠财政学里一个挺有意思的玩意儿,叫外部效应。

你说啥是外部效应呢?咱打个比方哈,就好像你家旁边有个公园,你每天去那溜达,心情倍儿好,身体也健康了,可你没给公园交啥钱呀,这就是公园给你带来的好处,这就是正的外部效应。

反过来呢,要是旁边有个工厂,整天嗡嗡响,还排废气,让你不舒服,可工厂也没补偿你啥呀,这就是负的外部效应。

想想看,生活中这样的事儿多了去了。

比如马路上的路灯,大家都受益,可谁也没单独为路灯掏钱吧?这就是正外部效应在为咱服务呀。

再比如那些污染环境的企业,让大家一起遭罪,他们也没给大家补偿不是?这多不公平呀!财政学研究这个外部效应可不是白研究的呀。

这就好像医生看病,得先知道病因才能下药嘛。

了解了外部效应,才能想办法让好处多一些,坏处少一些。

比如说,对于那些有正外部效应的事儿,政府可以给点支持呀,鼓励大家多去干,像补贴建公园啥的。

对于那些负外部效应呢,就得管一管啦,不能让那些企业随便乱来,得让他们为自己造成的坏影响负责。

这外部效应和咱每个人都息息相关呢。

咱不能光想着自己享受好处,也得想想会不会给别人带来坏处呀。

要是都这么自私,那这世界不就乱套啦?就好比在公交车上大声喧哗,自己是痛快了,可别人难受呀,这不就是一种负的外部效应嘛。

再想想那些做好事的人,他们带来的可不仅仅是对自己的好处,更是给社会带来了正的外部效应呀。

一个小小的善举,可能会感染很多人,让整个社会都变得更美好呢。

咱可不能小瞧了这外部效应,它就像一只无形的手,在影响着我们的生活呢。

财政学通过研究它,就是想让我们的生活变得更公平、更美好。

所以呀,咱都得重视起来,从自己做起,多给别人带来好处,少给别人添乱,这样咱的社会才会越来越和谐呀,难道不是吗?总之,外部效应这东西,看着好像挺抽象,其实就在咱身边,影响着咱的每一天。

咱得好好了解它,利用它,让我们的生活变得更棒!。

外部效应的概念及类型嘿,朋友们!今天咱来聊聊一个挺有意思的事儿,那就是外部效应。

你说啥是外部效应呢?简单来说,就是一个人的行为啊,不光对自己有影响,还可能像蝴蝶扇动翅膀一样,给别人或者整个社会带来一些后果呢!这就好比你在公园里唱歌,自己唱得开心了,可要是唱得太难听,那不就吵到别人了嘛,这就是一种负的外部效应。

但要是你唱得特别好听,让周围的人都觉得心情愉悦,那这就是正的外部效应啦。

外部效应有好多类型呢!比如说生产方面的,那些工厂生产东西,排放污水废气,污染了环境,让大家都遭罪,这就是负外部效应呀。

但要是有个工厂研究出了特别厉害的环保技术,不仅自己用,还推广开来,让整个环境都变好了,那就是大大的正外部效应呀!再说说消费方面的,有些人在公共场所大声喧哗,影响别人,这多烦人呐!可要是有人做好事,帮助老人过马路啥的,那不是让人心里暖暖的嘛。

咱生活中到处都是外部效应的例子呢!就好比有些人在公交车上吃味道特别大的食物,那满车的人都得跟着闻那个味儿,这多难受呀!这不就是给别人带来不好的影响了嘛。

再想想看,要是小区里有人种了好多漂亮的花,大家看着都开心,这就是给大家带来好处啦。

你说这外部效应重要不?那可太重要啦!如果不重视这些,那社会不就乱套啦?大家都只想着自己,不管对别人的影响,那这个世界还能好吗?所以呀,我们都得有点自觉性,做事的时候多想想会不会给别人带来啥影响。

而且呀,政府也得管管呢!对于那些带来很大负外部效应的行为,就得制定规则来约束,不然大家都乱来,那还得了。

同时呢,对于那些带来正外部效应的,也得给点鼓励和支持呀,这样大家才更有积极性去做好事嘛。

咱每个人都生活在这个社会里,就像在一个大家庭里一样。

我们的一举一动都可能对别人产生影响,所以我们得有责任感呀!别光想着自己痛快了,也得考虑考虑别人的感受。

只有这样,我们的社会才会越来越和谐,越来越美好呀!你说是不是这个理儿呢?反正我觉得就是这么回事儿!大家都行动起来,多给社会带来点正的外部效应,让我们的生活更加美好吧!。

外部效应概念及类型嘿,朋友!今天咱们来聊聊一个特别有趣又很重要的经济学概念——外部效应。

你可能会想,这是个啥玩意儿啊?别着急,听我慢慢道来。

我先给你讲个小故事吧。

我有个朋友叫小李,他住在一个小区里。

小区里有个小花园,原本呢,大家都能在花园里散步、玩耍,享受美好的时光。

可是啊,有一天,小区旁边开了一家工厂。

这家工厂每天都会排出很多浓烟和污水。

浓烟让小花园的空气变得污浊不堪,污水也影响了小区的环境。

小李就很郁闷啊,他本来能在花园里惬意地晒太阳的,现在却只能躲在屋子里。

你看,这个工厂的生产活动就产生了外部效应。

那到底什么是外部效应呢?简单来说,外部效应就是一个人的行为或者企业的生产活动对其他人或者其他企业产生了影响,而且这种影响不是通过市场价格机制来传递的。

就像那个工厂,它可没给小李钱,就给他带来了不好的影响。

这就好比是你在平静的湖面上扔了一块大石头,石头落水产生的涟漪会影响到周围的小船一样。

这个石头就像有外部效应的行为,而小船就像受到影响的其他人或者企业。

外部效应有不同的类型呢。

咱们先说说正外部效应。

我再给你讲个例子。

我的邻居王大爷是个养花高手。

他在自家院子里种了好多漂亮的花。

每当花开的时候啊,那花香就飘满了整个胡同。

路过的人都能闻到那股沁人心脾的香味,心情都变得特别好。

这就是正外部效应。

王大爷种花本来是自己的爱好,可是却给周围的人带来了好处,让大家免费享受到了花香带来的愉悦。

这种正外部效应就像是天上掉馅饼一样,给别人带来了意外的惊喜。

你说,王大爷是不是很厉害?这就好比是一盏明灯,不仅照亮了自己的家,还照亮了周围的路,让大家都受益。

再来说说负外部效应吧。

就像前面提到的那个工厂。

我还有个朋友小张,他在一条河边开了一家小饭馆。

以前啊,他的饭馆靠着清澈的河水,风景好,生意也不错。

可是后来,河对岸建了一个大型养殖场。

养殖场把污水直接排到了河里,河水变得又臭又脏。

小张饭馆的客人越来越少,他都快愁死了。

这就是负外部效应的典型例子啊。

外部效应(Externality)是一个经济学名词,指一个人的行为直接影响他人的福祗。

它可能是好事,叫作“正面外部效应”,比如修缮一个鸟语花香的花园,可以直接让邻居心旷神怡;但很多情况下它是坏事,叫作“负面外部效应”,比如放高分贝的音乐会吵着邻居的休息,再比如化工厂的污染会直接使周围的居民生活质量下降。

当然,外部效应不包括间接影响,比如某人“割肉”卖股票,使得该股票跌了0.00001%,进而影响其他持有该股的股民。

所有只通过影响价格而影响他人的行为都没有外部效应。

外部效应有可耗尽(Depletable)和不可耗尽(Nondepletable)之分。

对于不可耗尽的外部效应,一个人的享用不影响其他人可享用的数量和质量;对于可耗尽的外部效应,一个人的享用使得另一个人可享用的数量或质量下降。

可耗尽外部效应的例子有公共交通,不可耗尽外部效应的例子有国防,污染,等等。

外部效应直接影响供给。

一般“好”的外部效应供应得“少”,而“坏”的供应得“多”。

如果我只考虑我的快乐,我只会把花园修缮到我的边际效用(Marginal utility)和边际成本(Marginal cost)相当的程度,但是如果我也考虑邻居的快乐,并“快乐着他的快乐”,我和邻居合起来的边际快乐就会大于我一个人的,于是我就愿意把花园修得更好。

同样的,如果考虑到邻居的痛苦,并“痛苦着他的痛苦”,我就会少放高分贝音乐;如果化工厂考虑周围居民的健康损失,并且“损失着他们的损失”,它们也会少排污。

总之,供应的“多”和“少”都是相对于社会最优供应量而言,个人利益和社会利益的不一致使得“坏”的供应得多,“好”的供应得少。

政府的一个作用就是纠正这种个人利益和社会利益的不一致,把供应量增加或减少到最优。

当政府对化工厂的排污收税,然后用之于周围居民,化工厂立即会“损失着他们的损失”,减少排污量。

另一个常见的政府的纠正行为是拍卖“排污牌照”,它能达到和排污税收同样的效果,而且一般认为更容易实行。

财政在解决外部效应问题时的一般做法是:对从事具有负外部经济效应的产品生产经营行为征税,从而使该产品的生产成本提高到实际的社会成本的水平,以克服该产品在生产经营时由于企业或个人负担的社会成本过低,而导致社会资源过多地配置到这类产品的情况;反之,对从事具有正外部经济效应的产品生产经营行为则予以财政补贴,使该产品的个人收益能够与其所产生的社会效益对等,鼓励该产品的生产经营者将生产经营规模扩大到正常水平,克服社会在该产品上配置过少的弊病。

当然,政府对外部效应问题的干预还可以有其他的政策手段,如制定排污标准,实行限价措施等,但是,财政仍不失为其中最重要的手段之一。

外部效应是指个人的经济活动对他人产生了影响,但是这种影响未计入市场交易的成本和收益之中一般分为正外部效应和负外部效应,他们都会使完全竞争条件下的资源配置偏离帕累托最优状态在正外部效应的情况下,个人成本小于社会利益但大于私人利益在负外部效应的情况下,个人利益大于私人成本但小于社会成本外部效应的形成原因外部效应的产生是因为在经济活动中存在个体成本与社会成本,个体受益与社会受益之间的差异,外部效应使个体成本小于社会成本,个体受益大于社会受益。

当一种经济交易的结果影响了除交易双方之外的第三者,而第三者又未参与交易双方的交易时,即产生了外部效应。

总之,外部效应的产生是人们决策范围之外的,料想不到的结果或影响,是随着生产或消费的进行而产生的某种副作用。

外部效应的分类外部效应有多种分类方法,本文只采用如下分类:以外部效应产生的后果对于承受者的损益而言,有益则称为外部正效应或外部经济,有害有损失则称为外部负效应或外部不经济。

前者是指经济主体在市场机制作用的过程中,为第三方或其他经济主体带来了收益或福利,但却不能得到回报或报酬。

譬如高科技公司将大量资金用于研发,当科技成果转化为现实的生产力后,部分社会成员将会免费使用,出现“搭便车”的现象。

后者是指在市场机制作用的过程中,经济主体给他方带来利益上的损害,增加其生产成本,同时也必然增加了社会总成本,造成资源浪费,效率低下,然而经济主体却没有为此赔偿损失。

例如工厂排污造成环境污染。

又如航空公司制造了大量噪音,一般不会因为干扰了机场附近居民的生产生活而进行补偿。

城镇化建设的理论思考党的十六大报告提出,我国要逐步提高城镇化水平,坚持大中小城市和小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路。

本世纪头二十年是我国经济发展的重要战略机遇期,也是城镇化的快速发展期。

城镇化的内涵。

城镇化主要是指伴随着现代工业发展和分工细化而产生的人口向城市集中的过程。

农村富余劳动力向非农业和城镇转移,是工业化和现代化的必然趋势。

城市作为经济、科技、文化、教育、体育、卫生发展的载体,集中体现了一个国家综合国力、政府管理能力和国际竞争能力。

城市具有增长极效应,作为城市的构成部分——小城镇,不仅是大城市功能的自然延伸,而且是联结大城市和农村的纽带和桥梁。

因此,小城镇不仅要发展成为吸纳和接收大城市功能辐射的地区,同时也要建设成为具有一定辐射和带动能力的农村区域经济文化中心。

“现代化的历史是乡村城市化”,这是马克思在一百多年前提出的命题。

推进城镇化进程,就是遵循城镇发展规律,强化与周边地区相互关系的积累过程,在提高城镇化水平的同时,实现城市与农村的良性互动。

城镇发展的基本规律。

城镇化的阶段性规律。

城镇化经历了缓慢发展、加快发展和稳定发展三个不同阶段,即城镇化“S”曲线演进规律。

城镇化水平低于30%,属缓慢发展阶段,这一阶段基本是依靠工业化推进城镇化;30%—70%属加快发展阶段,特别是40%以后基本是城镇化带动工业化;高于70%属稳定发展阶段。

2002年底我国城镇化水平为39.1%,从总体上看,我国已进入高速发展期。

城镇化的集聚扩大规律。

城镇的比较优势导致生产活动不断向城市集聚,从而产生显著的规模效应,成为区域经济的增长点。

城镇化的集聚过程,也包括人口的集聚,当城镇人口达到一定规模时,城镇经济的集中就会创造出比较高的劳动生产率,并且带来辐射扩散的外部效应。

城镇化的不平衡规律。

由于区域工业化进程、社会经济发展、自然条件、历史基础等的不同,决定了区域间城镇化速度和水平的差异。

城镇化与工业化的互动规律。

城镇化是工业化的产物,随着大工业生产体系的形成,使原有的分散和落后的手工业生产和以农业为主体的乡村经济发生了质的变化,人类的生产和生活开始不断向城市集中,工业化加快人口向城镇聚集,强化城镇功能;城镇化又为工业化提供了必要的物质条件和智力、技术等方面的支持,促进工业化要素的聚集,优化工业化外部环境。

城镇化的作用。

国内外发展的历史表明,推进城镇化的过程,就是不断推动经济和社会发展的过程。

提高城镇化水平,可以改善城乡经济结构,拓展经济发展空间,改变二元经济结构,有力促进国民经济良性循环和社会协调发展。

推进城镇化是解决现阶段国民经济和社会发展中一系列深层次矛盾的重要突破口,特别是有利于促进我国农村剩余劳动力转移和解决人口结构性矛盾,提高农业劳动生产率,实现农业现代化。

推进城镇化有利于优化城乡经济结构。

结构调整是国民经济发展的主线,世界各国发展的一般规律表明,城镇化是一些国家和地区的经济结构得到调整和优化的重要推动力量。

推进城镇化有利于为经济发展提供广阔的市场和持久的动力。

市场消费需求是经济发展最直接、最有效的推动力量,推进城镇化是扩大内需的有效途径,城镇化水平的提高,可以扩大城市的投资和消费,随着城镇化的推进,必将进一步开拓城乡市场,为国民经济发展提供持久的动力。

推进城镇化有利于加强农村社会主义精神文明建设,提高农村人口的综合素质。

农村经济的发展和农业科技的进步,对农村人口素质要求越来越高,只有不断加强农村社会主义精神文明建设,大力提高农村人口素质,才能全面加强农村小康社会建设,城镇科技、教育、文化的发展,有利于促进农村农业科技的普及和应用,为广大农民学习科技文化知识提供有利条件。

魏后凯:中国城镇化的问题不是速度过快是结构失衡中国网北京7月29日讯《2010年城市蓝皮书》发布会暨中国城市发展战略转型高层论坛29日在中国社科院第一报告厅举行。

发布会上,城市发展与环境研究所副所长魏后凯表示,当前中国的城镇化面临的主要问题并非是速度过快,而是结构失衡和质量不高。

主要表现在以下四个方面:1、大城市建设用地过度扩张,但人口集聚相对不足,大城市土地城镇化快于其人口城镇化。

2、由于资源的垄断和行政配置特点,各种资源向大城市和行政中心高度集聚,形成典型的极化特征,导致特大、超大和超特大城市过度膨胀,而小城市和小城镇发育不足。

现在建制镇的规模很小,平均不到1万个,现在还有很多小城镇就处于萎缩的状态,原因就在于缺乏产业的支撑,基础设施、公共服务比较落后。

近年来小城市数量越来越少,城市规模结构优向“倒金字塔”型演变的趋势。

3、城市化推进方式的不科学和不合理,造成了农民工难以融入城市,“城中村”大量存在、“垃圾围城”等诸多问题,城市品质和城镇化质量较低。

4、城市经济的高速增长主要是依靠外延扩张来支撑,但是这种高速的增长是依靠资源的高消耗、“三废”的高排放、土地的高扩张,这种外延式的、粗放式的发展模式来支撑,伴随着经济的高速增长,城市社会发展失衡加剧,多种矛盾在显现。

第二,当前中国城镇化已经进入重要的战略转型期。

第一个阶段是从1950年-1977年,是波澜起伏的时期,城镇化率平均每年提高0.25个百分点。

第二个阶段是1978-1995年,稳步推进的时期,我们城镇化的速度平均每年提高0.64个百分点。

第三个阶段是1996年以来,中国的城镇化处于一种快速推进的时期,我们城镇化的速度平均每年提高1.25个百分点。

但现在很多人,包括专家、学术界、新闻界,还有社会的政府部门,都在说未来中国的城镇化仍处于高速加速推进时期,根据我们的研究,认为这种观点是值得商榷的,是不准确的。

未来中国的城镇化仍然处于快速推进时期,但是已经由加速阶段转变为减速阶段。

这里面可以看出,“九五”时期,中国的城镇化平均每年提高1.44个百分点,“十五”时期,城镇化速度平均每年提高1.35个百分点,到“十一五”的前四年,即2006-2009年,中国的城镇化速度平均每年提高0.9个百分点,在东部的沿海地区,比如珠江三角洲、长江三角洲减速更明显,以上的变化可以看出城镇化速度在减速,我们觉得未来城镇化的速度可能由加速转变为减速,在今后一段时期内,中国的城镇化将维持平稳、快速、推进的态势,但是城镇化率每年提高的速度会有所减慢,根据我们的研究,预计今后城镇化平均每年提高的速度将保持在0.8-1个百分点左右,很难出现“九五”、“十五”时期1.35-1.45的增幅。

根据我们的研究预计,到2015年中国城镇化水平将达到52%左右,到2030年将达到65%左右。