第一节多变的天气教学设计

- 格式:docx

- 大小:15.24 KB

- 文档页数:2

幼儿园大班科学《多变的天气》教案精选一、教学内容本节课选自幼儿园大班科学领域教材,主要涉及第四章“自然现象”中的第一节“多变的天气”。

详细内容包括:天气的定义、常见的天气现象(如晴天、阴天、雨天、雪天等)、天气对生活的影响以及如何观察天气。

二、教学目标1. 了解天气的概念,知道天气现象对生活的影响。

2. 学会观察和描述天气变化,培养观察力和表达能力。

3. 增强对自然现象的兴趣,激发探索欲望。

三、教学难点与重点重点:认识常见的天气现象,学会观察和描述天气。

难点:理解天气对生活的影响,提高观察能力和表达能力。

四、教具与学具准备教具:天气预报视频、天气图片、幻灯片、板书用具。

学具:画纸、彩笔、天气预报表格。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)展示天气预报视频,引导幼儿观察并说出今天的天气。

通过讨论,让幼儿了解天气对生活的影响。

2. 教学新课(15分钟)(1)讲解天气的概念,引导幼儿认识常见的天气现象。

(2)展示天气图片,让幼儿观察并描述图片中的天气。

(3)举例说明天气对生活的影响,如雨天要带伞,雪天要穿暖和的衣服等。

3. 例题讲解(10分钟)以幻灯片的形式展示例题,引导幼儿观察并描述天气。

如:“今天是晴天,天空湛蓝,阳光明媚。

”4. 随堂练习(10分钟)发放天气预报表格,让幼儿根据实际情况填写天气。

教师巡回指导,纠正错误。

让幼儿说说今天学到的天气知识,引导幼儿关注天气变化。

六、板书设计1. 天气概念2. 常见天气现象3. 天气对生活的影响4. 观察天气方法七、作业设计1. 作业题目:观察并记录一周的天气变化。

2. 答案:根据观察,如实填写天气预报表格。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,让幼儿掌握了天气的概念、常见天气现象以及天气对生活的影响。

课后,教师应关注幼儿的作业完成情况,及时给予指导和鼓励。

在拓展延伸方面,可以组织幼儿进行天气观察活动,让幼儿在实践中提高观察和表达能力。

人教版地理七年级上册第一节《多变的天气》精品教案一. 教材分析本节课选自人教版地理七年级上册第一节《多变的天气》,主要介绍了天气的复杂性和多变性。

教材通过大量的实例和图表,使学生了解天气对生产、生活和自然环境的影响,培养学生对天气现象的观察和分析能力。

二. 学情分析学生在进入七年级之前,已经对天气有一定的了解,但大多数学生对天气的认识仅停留在表面,缺乏深入的理解。

因此,在教学过程中,教师需要从学生的实际出发,引导学生从生活实例中发现天气的规律,提高学生对天气现象的分析能力。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解天气的复杂性和多变性,学会观察和分析天气现象,提高学生对天气的认识水平。

2.过程与方法:培养学生观察天气、记录天气的习惯,提高学生运用地理知识解决实际问题的能力。

3.情感态度与价值观:使学生认识到天气对生产、生活和自然环境的影响,增强学生关爱环境、珍惜资源的意识。

四. 教学重难点1.重点:天气的复杂性和多变性,天气对生产、生活和自然环境的影响。

2.难点:天气现象的观察和分析方法,天气规律的把握。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活实例和案例,引导学生关注天气现象,激发学生学习兴趣。

2.小组合作学习法:培养学生团队协作精神,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.探究式学习法:引导学生主动参与课堂,发现天气规律,培养学生自主学习能力。

六. 教学准备1.教学课件:制作与本节课内容相关的课件,包括图片、图表、视频等。

2.教学素材:收集与天气相关的实例和案例,用于课堂分析和讨论。

3.学生分组:将学生分成若干小组,每组选定一名组长,便于开展小组合作学习。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示一组天气现象的图片,如晴天、阴天、雨天等,引导学生关注天气的多样性。

提问:“你们在生活中是如何描述天气的?”让学生分享自己对天气的认识。

2.呈现(10分钟)展示教材中的天气现象图表,如气温、降水量等,引导学生了解天气现象的统计数据。

幼儿园大班科学《多变的天气》教案幼儿园大班科学《多变的天气》教案(精选10篇)幼儿园大班科学《多变的天气》教案篇1活动目标1.激发幼儿观察气象的兴趣。

2.了解常见的天气情况,并知道通过哪些途径可以了解天气情况。

3.知道气象与我们生活的关系,尝试设计气象预报表。

活动准备课件、表格趣味练习活动过程一、了解气象与军事的关系。

1.让幼儿先来欣赏一段小故事“草船借箭”故事里有个非常聪明的人叫诸葛亮,他利用天气在3天时间造了10万支箭,是怎么办到的呢?2.让幼儿通过故事思考诸葛亮是怎么知道会有雾天呢?二、了解常见的和恶劣的天气情况,并知道通过哪些途径可以了解天气。

1.除了雾天,你们还知道哪些常见的天气?2.了解一些恶劣的天气情况。

并观看课件。

3.你们是怎么知道天气情况的?(短信、电视、报纸等)4. 欣赏一段天气预报,了解天气预报的主要内容。

(天气、温度、穿衣指数等)三、了解天气与我们生活的关系。

1.趣味问答教师:天气和我们的生活有着非常大的关系,今天我就要考考你们。

(1)高温天怎样避暑?(2)雷雨天怎样维护自身?(3)雨天出门准备些什么?四、尝试设计气象预报表1.教师:天气和我们的生活息息相关。

所以我们应该关心天气情况,根据天气变化学会维护自身。

老师给大家准备了一份表格,上面有天气、温度、温馨提示3栏。

2.请小朋友来当一当气象员,在表格上记录一下天气。

幼儿园大班科学《多变的天气》教案篇2活动目标:1. 认识各种气象符号,学会看简单的天气预报。

2. 激发幼儿探索天气奥秘的兴趣,萌发幼儿爱科学的情感。

活动准备:多媒体课件,天气符号挂饰。

教学过程:一、导入你们觉得今天的天气怎么样?那明天呢?我们怎么样才能知道明天的天气呢?(引导幼儿说出天气预报)二、观看天气预报1.让我们一起看看明天的天气预报。

观看PPT(嘉善)。

2.提问:刚才天气预报员是怎么预报明天的天气的?3.教师概括(地名、气象符号、温度各表示什么。

)。

我们用数字来表示温度,前面的数字表示最低温度,后面的数字表示最高温度。

《多变的天气》教案《多变的天气》教案15篇《多变的天气》教案1设计思路:在主题开展过程中,我们觉得秋天的天气变化不仅是秋天的一个重要特征,而且天气的变化和幼儿的生活密切相关,考虑到我们班级体弱儿较多的特点,我们想通过对天气变化的讨论,引导幼儿懂得保护自己,了解保护自己的方法。

于是,我们从了解天气变化入手,开展本次活动。

内容与要求:1、通过统计、交流,进一步感受秋天的天气变化,引发幼儿继续探索气候变化的兴趣。

2、能合作记录统计结果,并在与同伴的合作中,体验合作的快乐。

重点与难点:重点:会用简单、清楚的'方法进行记录。

难点:能和同伴合作记录统计结果。

材料与环境创设:活动前将幼儿11月的天气记录进行汇总,幼儿记录用纸、笔等,展示用小黑板两块。

活动流程:经验回顾讨论操作交流展示思考延伸活动过程:1、导入讨论(1)师:前几天,我们小朋友到场地上去干什么了?为什么好几天没找到云宝宝啊?(2)师:什么样的天气我们能找到云宝宝?(3)师:你们还知道哪些气象变化?(4)出示汇总表:老师已经把小朋友记录的11月份天气情况都放在一张表格里,你们看看11月份有哪些气象变化?(5)师:那么,11月份到底有几天晴天,几天阴天呢?今天,我们就一起来统计一下吧!2、讨论操作讨论:师:统计的时候,怎么样让人家知道你统计的是晴天还是阴天呢?引导:用不同的标志表示不同的天气情况。

难点:晴到多云等变化的天气标志如何表示。

操作:幼儿两人合作进行统计。

教师观察:幼儿能否先分工后合作。

幼儿能否用讨论的记录方法进行统计。

3、交流展示(1)展示幼儿的记录结果。

(2)请部分幼儿介绍统计结果:你们统计的结果是什么?你们是怎么统计的?(先做什么后做什么,怎么分工的)(对可能出现的不一致进行讨论)(3)师:小朋友进行了统计,可是,你们的统计准确吗?有什么办法知道你的统计结果是正确的呢?引导:将所有的天气天数相加,和11月的天数比较,一致的为正确。

《多变的天气》教案通用一、教学内容本节课选自《自然科学》教材第四章“气象与气候”,具体内容为第一节“多变的天气”。

通过本节课的学习,学生将了解天气的概念、形成原因、影响因素以及常见的天气现象。

二、教学目标1. 让学生掌握天气的基本概念,理解天气现象的形成原因。

2. 使学生了解影响天气的主要因素,提高学生的气象观测能力。

3. 培养学生关注天气变化,增强环保意识。

三、教学难点与重点教学难点:天气现象的形成原因及影响天气的因素。

教学重点:天气的概念、常见天气现象及其特点。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、气象观测仪器(温度计、湿度计、风向仪等)。

学具:笔记本、笔、气象观测记录表。

五、教学过程1. 导入:通过展示不同天气现象的图片,引发学生对天气变化的关注,进而导入新课。

2. 新课导入:讲解天气的概念、形成原因,让学生对天气有更深入的认识。

a. 天气的定义b. 天气现象的形成原因c. 影响天气的主要因素3. 实践活动:分组进行气象观测,让学生亲身体验天气现象的变化。

a. 观测气温、湿度、风向等b. 记录观测数据,分析天气现象4. 例题讲解:讲解常见天气现象的成因及特点,如晴天、阴天、雾、雨、雪等。

七、作业设计1. 作业题目:a. 解释天气的定义,并列举三种常见的天气现象。

b. 简述影响天气的主要因素。

c. 观察近期的天气变化,分析可能的天气原因。

2. 答案:a. 天气是指短时间内某地区大气层的状态和变化。

常见天气现象如晴天、阴天、雾、雨、雪等。

b. 影响天气的主要因素有:气温、湿度、气压、风向等。

c. 学生需结合实际观测数据,分析天气原因。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实践观测、讲解例题等方式,让学生对天气现象有了更深刻的认识。

在今后的教学中,应注重引导学生关注天气变化,提高学生的气象素养。

2. 拓展延伸:鼓励学生关注气候变化,了解全球气候变暖等环境问题,培养学生的环保意识。

同时,可组织学生进行户外气象观测活动,提高学生的实践能力。

《多变的天气》教案一、教学内容本节课选自《自然科学》教材第四章第一节“多变的天气”,详细内容包括:天气的定义、天气现象、天气预报的原理、气象观测仪器及其使用方法、常见天气系统及其对我国的影响。

二、教学目标1. 了解天气的定义,理解天气与气候的区别。

2. 学会使用气象观测仪器进行简单的气象观测。

3. 掌握天气预报的原理,能够解读天气预报信息。

4. 了解常见天气系统及其对我国的影响。

三、教学难点与重点1. 教学难点:天气预报的原理、气象观测仪器的使用方法。

2. 教学重点:天气的定义、天气现象、常见天气系统及其影响。

四、教具与学具准备1. 教具:气象观测仪器(如温度计、湿度计、气压计等)、天气预报图、多媒体设备。

2. 学具:记录本、笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示不同天气现象的图片,引导学生关注天气变化,引入本节课的主题。

2. 新课导入:(1)讲解天气的定义,让学生理解天气与气候的区别。

(2)介绍气象观测仪器及其使用方法,现场演示如何进行气象观测。

(3)讲解天气预报的原理,引导学生学会解读天气预报信息。

(4)介绍常见天气系统及其对我国的影响。

3. 例题讲解:(1)展示一道天气预报的题目,引导学生学会解读天气预报信息。

(2)分析题目中的关键信息,讲解解题方法。

4. 随堂练习:(1)让学生根据所学知识,分析身边的天气现象。

(2)给出几道天气预报题目,让学生现场解答。

六、板书设计1. 天气的定义、天气现象、天气预报原理、气象观测仪器、常见天气系统及其影响。

2. 板书以提纲形式呈现,突出重点、难点。

七、作业设计1. 作业题目:(1)简述天气的定义,并说明与气候的区别。

(2)列举三种气象观测仪器,并简要介绍其使用方法。

2. 答案:(1)天气是指短时间内大气层的状态和变化,气候是指长时间内大气层的平均状态。

(2)温度计、湿度计、气压计等。

(3)根据天气图、卫星云图等数据,分析得出今天多云,局部有阵雨的天气情况。

多变的天气教案完整版一、教学内容本节课选自《自然科学》教材第五单元“气候与气象”,具体内容为第1章“多变的天气”。

详细内容包括:天气的定义、天气现象、天气预报的编制、常见天气系统及其对我国的影响。

二、教学目标1. 让学生了解天气的定义,认识常见的天气现象,理解天气与气候的区别。

2. 培养学生关注天气变化,学会阅读和解读天气预报,提高生活自理能力。

3. 通过学习常见的天气系统,使学生了解我国主要的气象灾害及其防御措施。

三、教学难点与重点难点:天气预报的编制过程,常见天气系统的识别及其对我国的影响。

重点:天气的定义,天气现象的分类,天气预报的解读。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔、气象图表、气象灾害案例图片。

学具:笔记本、笔、气象观测器材(如温度计、湿度计等)。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组反映不同天气现象的图片,引导学生关注天气变化,提出问题:“什么是天气?天气对我们的影响有哪些?”2. 基本概念:讲解天气的定义,区分天气与气候,举例说明常见的天气现象。

3. 天气预报:介绍天气预报的编制过程,解读气象图表,学会阅读天气预报。

4. 实践环节:分组讨论,让学生根据所学知识,分析近期我国某地区的天气状况,并提出相应的防御措施。

5. 天气系统:讲解常见的天气系统,如冷锋、暖锋、气旋等,结合案例让学生识别不同天气系统对我国的影响。

六、板书设计1. 多变的天气2. 内容:天气的定义常见天气现象天气预报的编制与解读常见天气系统及其影响气象灾害防御措施七、作业设计1. 作业题目:(1)简述天气的定义,举例说明常见的天气现象。

(2)阅读近期我国某地区的天气预报,分析其天气系统,并提出相应的防御措施。

2. 答案:(1)天气是指短时间内大气层的状态和变化,如晴、雨、雾、雪等。

(2)根据天气预报,分析出该地区受冷锋影响,可能出现强降雨天气。

防御措施:减少外出,注意防雨防滑,避免低洼地带。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过图片、案例等形式,让学生了解多变的天气,提高了学生对天气现象的关注度。

《多变的天气》教案精选一、教学内容本节课选自《自然科学》教材第四章第一节“多变的天气”,详细内容包括:天气的定义、天气现象、天气预报的编制、影响天气的因素等。

二、教学目标1. 让学生了解天气的定义,掌握基本的天气现象及其成因。

2. 培养学生关注天气预报,提高他们在生活中应对天气变化的能力。

3. 引导学生认识影响天气的因素,激发他们对自然科学的学习兴趣。

三、教学难点与重点重点:天气现象及其成因,天气预报的编制。

难点:影响天气的因素,如何从天气预报中获取有用信息。

四、教具与学具准备教师准备:多媒体课件、黑板、粉笔、气象图表。

学生准备:笔记本、笔、天气预报资料。

五、教学过程1. 导入:展示不同天气现象的图片,让学生描述图片中的天气情况,引出本节课的主题——多变的天气。

2. 新课导入:(1)讲解天气的定义,让学生了解天气与气候的区别。

(2)介绍常见的天气现象,如晴天、阴天、雨天、雪天等,分析其成因。

(3)讲解天气预报的编制过程,让学生了解天气预报的来源和准确性。

3. 实践情景引入:(1)播放一段天气预报视频,让学生跟随视频中的气象主持人学习如何看懂天气预报。

(2)分组讨论,让学生分析天气预报中的信息,如温度、湿度、风力等,并讨论这些信息对生活的影响。

4. 例题讲解:(1)讲解如何根据气象图表判断天气情况。

(2)举例说明如何根据天气预报合理安排出行。

5. 随堂练习:(1)让学生根据提供的气象图表,判断未来一天的天气情况。

(2)让学生编写一段天气预报,包括温度、湿度、风力等信息。

六、板书设计1. 天气的定义2. 常见天气现象及成因3. 天气预报的编制4. 影响天气的因素七、作业设计1. 作业题目:(1)简述天气与气候的区别。

(2)根据提供的气象图表,判断未来一天的天气情况,并说明判断依据。

2. 答案:(1)天气是指短时间内某地区大气层的变化,气候是指长时间内某地区大气层的平均状态。

(2)答案略。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生在课堂上的参与度,了解他们对天气知识的掌握程度,及时调整教学方法。

人教版(2024)地理七年级上册第四章第一节《多变的天气》教学设计(2课时)一、教材分析(一)教材地位和作用“多变的天气”是人教版地理七年级上册第四章第一节的内容。

天气与人类的生产、生活密切相关,它是自然地理的重要组成部分。

通过对天气知识的学习,能够让学生了解日常生活中的天气现象,认识到天气对人类活动的巨大影响,为后续气候知识的学习奠定基础,也有助于培养学生观察自然、关注生活的意识。

(二)教材内容结构教材首先从日常生活中的天气现象入手,通过不同的图片和实例展示天气的多样性,接着介绍了天气的概念、特点以及天气预报相关知识,包括天气预报的制作过程、常见的天气符号等。

同时,还强调了关注天气预报的重要性以及人类活动对空气质量的影响等内容。

二、学情分析(一)知识基础学生在日常生活中已经对一些常见的天气现象如晴天、雨天、阴天等有了初步的感知,但对于天气的科学概念、天气要素的准确描述以及天气变化的原因等知识缺乏系统的认识。

(二)认知能力七年级学生正处于从形象思维向抽象思维过渡的阶段,对直观、生动的事物比较感兴趣,但对于一些抽象的概念和原理理解起来可能存在一定难度。

他们具备一定的观察力和好奇心,能够通过观察图片、实例等方式获取信息,但分析、归纳信息的能力还有待提高。

(三)学习特点学生具有较强的表现欲和求知欲,喜欢参与课堂活动。

但在学习过程中可能会出现注意力不集中、对知识的记忆较为短暂等问题。

因此,在教学过程中需要采用多样化的教学方法,激发学生的学习兴趣,引导学生积极主动地参与学习。

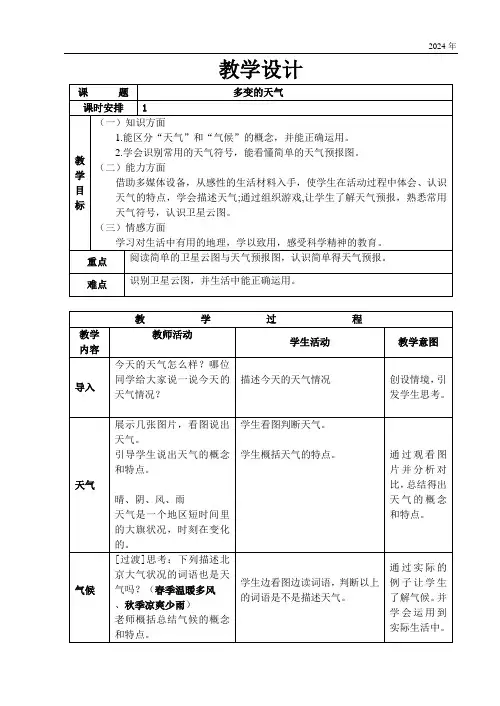

三、教学目标(一)知识与技能目标学生能够准确说出天气的概念,区分天气与气候的差异。

识别常用的天气符号,能够看懂简单的天气预报图。

举例说明天气对人类生产、生活的影响。

(二)过程与方法目标通过观察、分析各种天气现象的图片和资料,提高学生的观察能力和分析归纳能力。

组织学生开展小组讨论活动,培养学生的合作交流能力和语言表达能力。

(三)情感态度与价值观目标使学生认识到天气与人类生活息息相关,增强学生关注天气、保护环境的意识。

《多变的天气》教学设计【教学过程】【提问】同学们知道岳阳有哪些美景?【展示】随着学生在回答,用PPT逐一展示岳阳景观图,激发学生的向往,一起去旅行。

【提问】如果现在就去岳阳旅游的话需要考虑什么因素?【顺势引入课堂】今天我们一起学习《第三章天气与气候》第一节多变的天气。

1.创设情境【提问】日常生活中,我们都用什么词语来描述“天气”的呢?【任务驱动】PPT展示与天气相关的图片,要同学们说出各是哪种天气。

【提示】头像左侧的阴影意味着什么?【顺势提问】喜欢什么天气?不喜欢什么天气?【追问为什么?】2.进入情境,角色扮演【提问】假设你是下列角色,你会考虑哪种或哪几种天气呢?【提示】先观察、交流,再角色扮演:我是×××,我喜欢××(天气),不喜欢××(天气),因为……。

【总结过渡】“天气与人们的日常生活息息相关”,会对交通、农业、军事和我们的生活产生各种影响,那什么是天气呢?1. 眼力比拼:找关键词,说出天气的特点(1)下列材料中哪些词语从变化和时间上反映了天气的特点?(2)引导学生给天气下定义2. 眼力比拼:通过关键词,比较天气与气候的联系与区别(1)下列哪些词语是描述天气的?(2)其他几个描述的是什么呢?(3)天气和气候在时间变化上有何区别?3. 总结与练习(表格)1. 情境创设【提问】平时,我们主要通过什么方式了解“天气”呢?【展示】三种典型天气预报情景。

2. 进入情境——“天气预报员”培训(1)“天气预报”播报什么?以岳阳地区当天的天气预报为例,对学生进行培训。

(2)风向与风力。

图形形象展示,从字面角度引导学生区别风向与风力。

3. 任务驱动:过关斩将,预报员考核(1)提供范例:央视前一天晚间天气预报(2)三关考核第1关:读卫星云图,预测天气。

①读图3.4(动图),填写卫星云图中不同颜色表示什么含义?②看云识天气:请播报以下地点大致天气:我国东北地区、青藏高原,印度,印尼的大致天气。

第三章第一节多变在天气一、教学目标1.知道天气与气候的区别。

2.理解天气的概念以及对人类活动的影响。

3.通过天气播报的形式,了解常用的天气符号在天气预报中的应用和风级.风向的认识。

4.通过读图能够了解空气质量级别.空气质量指数.空气质量状况。

二、教学重难点[教学重点]:1.学会识别常用天气符号,能看懂简单的天气图,学会使用对生活中有用的地理。

2.通过活动,了解天气变化与生产生活的关系,增加生活常识技能。

[教学难点]:1.分析天气特征。

2.理解天气要素,如风向风力符号的表示方法。

三、学情分析天气是人们经常谈论的话,学生也较为熟悉。

为此在课前让学生搜集近期天气资料.与天气变化有关照片在课堂中交流信息,激发学生参与到学习中来。

在讲到天气与人类的关系时援引了一些新闻图片,从实际出发组织学生讨论,认识天气对人类生活.生产的重要性。

四、教学方法讲述.讨论 .读图分析.归纳。

五、教学过程(一)导入:教师提问学生,前天.昨天.今天分别是什么天气。

学生:略师:今天这节课我们来学习第一节多变的天气。

板书第一节:多变的天气(二)新课讲授师:在我们的生活中会出现不同状况的天气,请同学们观察这几幅图是怎么样描述天气的。

图片展示:学生回答:略师:人们是如何描述天气的呢?学生:人们通常用阴晴.风雨.冷热来描述天气。

师:我们知道了怎么描述天气,那么什么是天气,我们一起来了解天气的概念。

1.天气及其影响(1)天气:一个地区短时间的大气状况,它是时刻在变化的。

(2)特点:①时间短,变化大。

例如:“太阳雨”.“雷阵雨”。

②同一时间,不同地方的天气不同。

例如:“东边日出西边雨”。

③同一地方,不同时间的天气不同。

例如:早晨雾,中午晴天,傍晚刮风下雨。

提问:气候和天气的说法一样吗?举例:学校所在地关岭的气候特征:夏季高温多雨,冬季温和少雨。

(3)气候:一个地区多年的天气平均大气状况,一般变化不大,一个地区的气候具有一定的特征。

活动探究:课本47页活动第一题及让学生上来练习,认识天气及其影响。

《多变的天气》教学设计一、教学目标【知识与技能】1.描述不同类型的天气现象及其成因。

2.分析天气与气候的区别。

3.解释天气预报的重要性及其对日常生活的影响。

4、认识常见的天气符号。

【过程与方法】1.通过观察和记录,培养学生的科学探究能力。

2.通过小组合作学习,提高团队协作能力。

【情感态度价值观】1.培养学生对自然现象的好奇心和探索兴趣。

2.激发学生关注气候变化和环境保护的责任感。

3。

让学生认识到地理源于生活,学习对生活有用的地理知识,从而更加地热爱生活。

二、教学重点与难点教学重点:1、天气的基本概念,天气与气候的区别。

2、天气的影响以及重要性。

3、常见的天气符号。

教学难点:1、天气与气候的区别。

2、如何根据风向标判断风向及风力的大小。

3、学会使用天气符号。

三、教学类型:新授课四、课时安排:1课时五、教学过程一、导入新课让大家回顾这几天不同的天气,让大家思考天气有什么特点,从而引出今天的新课《多变的天气》。

结合学生的生活经验导入,让学生感受到地理源于生活,也降低了学生对新知的理解难度。

二、新知讲解1.天气定义:指一个地方短时间里的阴晴、风雨、冷热等大气状况。

气候的定义:一个地方多年的天气平均状况。

【思考】天气和气候的区别学生思考过后,请学生代表回答,教师进行总结。

【课堂练习】判断下面哪些形容的是天气,哪些形容的是气候?1、下列哪些描述的是天气,哪些描述的是气候?A、长夏无冬B、烈日炎炎C、阴转多云D、四季如春E、东边日出西边雨F、夜来风雨声,花落知多少G、人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开2.天气的影响。

用课件展示书上活动题的几段材料,分析每段材料分别分析的是天气和哪个方面的影响。

归纳:材料1——天气影响农业材料2——天气影响交通材料3——天气影响生活【转承】由此我们可以知道天气是非常重要的,如果能够预知天气,我们就可以更好地去安排我们的生活、日常出行、以及农业生产活动等,为我们带来很多便利。

那么我们可以预知未来的天气吗?可以通过哪些途径来预知天气?3.天气预报通常,天气预报要预告一日获多日内的阴晴、气温、降水和风等情况。

2024全新多变的天气教案,通用范文一、教学内容本节课选自《自然科学》教材第六章“气象万千”,具体内容为第一节的“多变的天气”。

详细内容包括天气的定义、形成原因、主要类型及天气变化对人们生活的影响。

二、教学目标1. 让学生了解和掌握天气的基本概念、形成原因及主要类型。

2. 培养学生关注天气变化,提高自我保护意识。

3. 培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。

三、教学难点与重点重点:天气的定义、形成原因、主要类型及天气变化对人们生活的影响。

难点:理解不同天气类型的特点及其形成过程。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、气象图表、天气预报视频。

学具:笔记本、笔、彩色笔。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用多媒体展示不同天气现象的图片,让学生描述图片中的天气现象,并引导他们思考天气对生活的影响。

2. 知识讲解(15分钟)(1)讲解天气的定义、形成原因。

(2)介绍主要的天气类型,如晴天、阴天、多云、雾、雨、雪等。

(3)分析不同天气类型的特点及对人们生活的影响。

3. 例题讲解(10分钟)通过多媒体展示天气预报例题,指导学生如何分析天气预报信息,并学会判断天气变化。

4. 随堂练习(10分钟)发放气象图表,让学生根据图表信息分析我国某城市的天气变化,并提出合理的生活建议。

(1)邀请学生分享本节课的收获。

(2)针对学生提出的问题,进行解答。

六、板书设计1. 天气的定义、形成原因。

2. 主要天气类型及特点。

3. 天气变化对人们生活的影响。

七、作业设计1. 作业题目:请结合所学知识,分析并描述你所在城市的天气变化,并提出相应的防护措施。

2. 答案:学生需根据实际天气情况,运用所学知识进行分析和描述。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对天气知识的掌握程度,以及对实践情景引入、例题讲解、随堂练习等教学环节的反馈。

2. 拓展延伸:鼓励学生关注气象信息,学会从天气预报中获取有用信息,提高自我保护意识。

同时,开展课外活动,如参观气象站、制作气象图表等,丰富学生的气象知识。

第一节多变的天气设计说明本节课内容比较简单,与学生生活密切相关,因此设计教学要从学生熟悉的地理现象入手,利用视频等多媒体手段培养其对地理学科的兴趣,注重学生的参与度,让学生在参与中学习,在快乐中学习。

学习目标1.学会正确描述天气,了解天气对人们生产、生活的影响。

2.识别常见的天气符号,能进行简单的模拟天气预报。

重点难点重点:天气的特点及影响。

难点:天气符号的判读。

教学方法读图分析法、合作探究法等。

教学过程一、预习检查完成知识梳理部分的内容。

二、学习任务一教学模块三、学习任务二教学模块师生活动教师:天气预报是我们了解天气的主要途径。

同学们阅读教材,说出天气预报一般包含哪些内容。

学生:通常,天气预报要预告一日或多日内阴晴、气温、降水和风等情况。

教师:在天气预报中,一般用各种天气符号表示天气状况。

我们了解风的符号。

风的符号叫风向标,风向是指风来的方向。

风向标由风向杆和风羽组成,风羽表示风力大小,一道是两级。

特殊的风向标如下所示:教师:指出下图所示风向标的风力和风向。

学生:六级东北风。

教师:(展示天气符号图),安排学生分组比赛,看谁记得又快又多,到黑板前面进行展示。

教师拓展:有时一个城市名称后面出现两个天气符号,表示左面的天气转右面的天气。

组织活动:我是天气播报员,学生模拟进行天气预报。

我是天气播报员城市天气哈尔滨中雨20—28℃北京中雨转多云25—27℃乌鲁木齐中到大雨15—24℃南宁雷阵雨25—33℃昆明多云18—26℃四、过程性评价随堂练习五、课堂小结本节课我们了解了天气的含义及影响,知道了天气预报中天气符号的含义,能够进行模拟天气预报,使我们对天气和生产生活的关系有了进一步的理解。

六、布置作业建议所有同学完成本节【基础通关】和【能力突破】,有能力的同学可以同时完成【素养达标】和【考点专练】。

七、板书设计教学反思。