高等有机化学第一章 共轭效应与诱导效应

- 格式:ppt

- 大小:672.50 KB

- 文档页数:47

共轭效应和诱导效应共轭效应和诱导效应是有机化学中两个重要的概念,用于描述分子中电子的重新分布及其对分子性质的影响。

这些效应对于理解有机化合物的结构和反应性质是至关重要的。

共轭效应是指在分子中的共轭体系中,电子可以自由地在不同的原子之间传递。

共轭体系通常包括具有相邻的π键或具有相邻的孤对电子的原子。

例如,苯分子是一个经典的共轭体系,其中6个碳原子形成一个环状结构,并具有交替的单键和双键。

共轭体系可以通过增加或减少π键的数量来扩展或收缩。

共轭效应可以影响共轭体系中的电子密度和分子能量,从而影响其光学性质、化学反应性和稳定性。

共轭效应对于有机分子的光学性质非常重要。

在共轭体系中,电子可以在分子中自由地移动,这种电子的运动可以吸收特定波长的光。

因此,具有共轭体系的有机化合物通常具有较长的共轭系统,从而吸收更长波长的光,呈现出较为明亮的颜色。

例如,花青素等天然色素就是由共轭体系构成的。

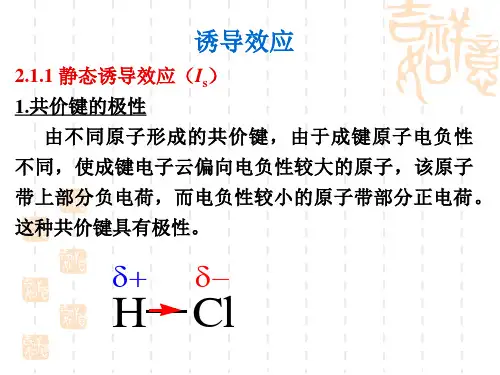

诱导效应是指由于一个原子或基团的电子密度分布不均匀而引起的邻近原子或基团的电子重新分布。

诱导效应通常通过化学键的极性来产生,其中一个原子或基团对电子的吸引力更强。

这种不平衡的电子分布可以传递到相邻的原子或基团,并产生相应的效应。

诱导效应可以影响分子的极性、酸碱性、溶解性等性质。

诱导效应可以分为正诱导和负诱导。

正诱导是指电子密度在分子中向正电荷较强的部分移动,而负诱导则是指电子密度向负电荷较强的部分移动。

例如,苯环上的甲基基团是正诱导基团,因为它将电子向苯环传递,增加了苯环的电子密度。

相反,氟原子是负诱导基团,因为它吸引了周围电子,降低了相邻碳原子的电子密度。

总的来说,共轭效应和诱导效应是描述有机化合物中电子分布的重要概念。

共轭效应主要涉及电子在共轭体系中的自由传递,而诱导效应则涉及邻近原子或基团间电子的重新分布。

这些效应对于理解有机分子的结构、性质和反应性都至关重要,并在有机化学的研究和应用中发挥着重要的作用。

共轭效应化合物分子中当所有的原子处于一个平面时,垂直与平面的π(p)轨道与π轨道的侧面可以互相交盖,使整个体系能量降低,键长发生平均化,即C=C键长变长,C-C键长变短,这种原子间的相互影响叫共轭效应。

共轭效应可分为两种,一种是π-π共轭,如1,3-丁二烯这种两个π键通过一个σ键形成。

在1,3-丁二烯分子中C1与C2间就爱那个长为1.34,标准1.33;C2和C3σ键长1.49,标准1.54.另一种叫P-π共轭,即与π键碳原子连接的原子若有一个非π键的P轨道和它平行,则也可以相互侧面重叠,使整个体系能量降低,也发生键的平均化过程,如氯乙烯分子中就有氯原子的一对孤对P电子与C=C平行,发生P-π共轭。

共轭效应的共同特点是使分子体系能量降低。

能否产生共轭效应决定条件有两个。

一是分子中各原子在同一平面上,二是π(P)轨道与π轨道必须小虎平行。

P轨道可以是一个对电子形成多电子P-π共轭,也可以是空轨道,形成缺电子P-π共轭。

P-π和π-π的区别P-π共轭,是指π键与一个原子的P轨道重叠,和π-π共轭,是指两个π键匹配重叠,产生离域。

简单的分辨方法。

π键是两个原子之间的,P是单个原子的。

有奇数个原子共轭就是P-π共轭,偶数个原子共轭就是π-π共轭诱导效应X是一个电负性大于H的基团,当X取代H后C-X键的电子云偏向X,X称为吸电子基团。

Y 是一个电负性小于H的基团,称为斥电子基团。

无论是X还是Y取代了H以后,都将使键的极性发生变化,整个分子的电子云密度分布也将随之而发生一定程度的改变,这种改变在靠近X或Y的地方表现最强烈,通过静电诱导作用沿着分子链由近及远地传递下去,并逐渐减弱,一般在三个碳原子以后基本消失。

这种原子间的相互影响叫做诱导效应。

吸电子基团引起的诱导效应叫做吸电子诱导效应(-I效应);斥电子基团引起的诱导效应叫做斥电子诱导效应(+I效应)。

诱导效应与共轭效应首先介绍诱导效应:诱导看相连原子的电负性,即该原子吸电子的能力,是最简单粗暴的处理方式。

可以理解为静电吸引,远了就吸引弱了,所以隔两根键或隔三个原子后基本可忽略诱导效应。

诱导效应为什么能这么简单粗暴的对待,主要我们研究的对象是连接两原子成键的sigma键,也就是头碰头重叠的键,电子在两原子间共享穿梭,受两原子束缚,所以电子怎么分配由两原子的吸电子能力决定。

而电负性大的原子,即吸电子能力强的原子犹如带更多正电荷的带电小球(想象做高中物理带电小球受力分析的情景),对电子的吸引力就是比电负性小的原子要强,所以两原子间的电子就偏向电负性大的原子,基团也一样。

从这一角度(sigma键电子偏移结果)来看,电子偏向某一方的原子或基团就称为诱导吸电子基,反之则称为诱导给电子基。

诱导吸电子能力只看原子电负性大小,电负性越大,电负性大的原子越多,吸电子能力越强。

所以那些电负性大的原子(氟 F.氧O.氮N等),或带有很多个这样原子的基团(硝基NO2,羧基COOH,三氟甲基CF3等),一般就是吸电子基。

有机化学中都是碳原子做骨架,因此一般原子电负性都跟碳比较,电负性比碳大的就是吸电子诱导,比碳小的就是给电子诱导,说起来诱导基团或原子不多,一般是含硅基团,高中学过,同一主族自上而下原子电负性减小,或者说氧化性降低,还原性升高,所以硅电负性比碳小,那诸如三甲基硅基等含硅的烷基取代的基团都是诱导给电子基。

当然硅这族下面的原子也是诱导给电子基,只是不常见。

其次介绍共轭效应:共轭效应看pai键中某原子的电子云密度。

注意!讨论的电子与诱导效应的电子不一样!我们都知道共轭体系稳定,这是由于共轭能分散电荷,使体系的电子分布趋于平均化(理想状态,苯环就是如此,但链状共轭体系达不到,我们只是借鉴思考方式),链状共轭体系的共轭范围越大越稳定。

环状共轭体系由于涉及芳香性,不能下此结论。

诱导效应就像资本主义,弱肉强食,电负性谁大电子归谁;共轭效应就像社会主义,电子共享且均匀化(相信学习离子键和共价键时老师打过这比方)。

共轭效应诱导效应

共轭效应和诱导效应是有机化学中非常重要的概念,它们在有机分子的结构和性质中起着关键作用。

共轭效应是指分子中共轭双键或环系统能够影响相邻原子或基团的化学性质的现象。

而诱导效应则是指分子中一个基团对另一个基团的电子密度分布产生影响的现象。

这两种效应在有机化学中常常相互作用,共同影响着分子的化学性质和反应活性。

共轭效应通常指的是共轭双键或环系统中的π电子的影响。

这些π电子能够通过共轭结构扩展到相邻的原子或基团上,从而影响它们的化学性质。

例如,苯环是一个典型的共轭系统,由于π电子的共轭作用,苯环具有稳定的化学性质和特殊的反应活性,如芳香性和亲电取代反应。

共轭效应还可以影响分子的光学性质,例如共轭双键的存在可以导致分子具有吸收紫外光的能力。

诱导效应则是由分子中原子或基团的电负性差异所导致的。

一个原子或基团的电负性越大,它对周围原子或基团的电子云的吸引力就越强,从而影响它们的电子密度分布。

例如,卤素原子对相邻碳原子的电子云产生诱导效应,使得相邻碳原子的电子密度增加,从而影响了碳原子的化学性质和反应活性。

共轭效应和诱导效应的相互作用使得有机分子具有复杂而丰富的化学性质。

科学家们通过研究和理解这些效应,可以设计和合成具有特定性质和功能的有机分子,从而在药物、材料和生物科学领域中发挥重要作用。

因此,对于有机化学研究来说,共轭效应和诱导效应是不可或缺的重要概念,它们的深入理解将推动有机化学领域的发展和创新。

诱导效应和共轭效应的异同点诱导效应和共轭效应是有机化学中两个重要的概念。

它们都涉及到分子的极性和电荷分布。

在本文中,我们将探讨这两种效应的异同点。

异同点之一:定义诱导效应是一个原子或基团中的电子云受到相邻原子或基团的极性影响而发生的电荷重分布。

这种电荷分布可以使分子的极性增强或减弱。

共轭效应是与分子中的共轭键有关的一种电子重分布效应。

共轭键之间的电子云可以通过共轭效应的作用而增强或减弱。

异同点之二:原理诱导效应可以通过分子中的原子或基团之间的极性相互作用来解释。

当一个原子或基团中的电子云被一个邻近原子或基团的极性所影响时,它会偏向那个极性,导致电荷分布的不均匀。

共轭效应涉及到分子中的共轭键,这些键中的电子云可以相互作用并重分布,形成一种共轭体系。

这种重分布可以通过一系列的化学反应来解释。

异同点之三:影响诱导效应可以影响分子的物理性质和化学反应性。

这种效应可以增加或减少分子的极性,从而影响分子的溶解度和反应速率。

共轭效应可以增强或减弱共轭键中的双键性质。

这种效应可以影响分子的化学反应性、光学性质和电子结构。

异同点之四:实际应用诱导效应和共轭效应在有机合成和分析化学中有着广泛的应用。

许多化学反应中都涉及到这些效应,因此了解这些效应对于理解和预测反应机理是非常重要的。

在有机合成中,这些效应可以用来控制反应中的化学反应性和选择性。

在分析化学中,这些效应可以用来确定分子的结构和检测分子中的化学反应性。

综上所述,诱导效应和共轭效应是有机化学中的两个重要概念。

它们在定义、原理、影响和实际应用方面都有所不同,但都对有机化学的研究和应用产生了深远的影响。

诱导效应、共轭效应对化合物性质的影响

区别:共轭效应:存在于共轭体系中;通过π电子的运动,沿着共轭链传递;强度

一般不因共轭链的长度而受影响,属长距离电子效应;极性交替出现。

诱导效应:存在σ键中;通过原子间电负性的差异而导致键的极性改变使整个分子电子云发生移动;是短距

离效应,一般有3个碳原子后基本消失;极化变化是单一方向。

共轭效应 (conjugated effect) ,又称离域效应,是指共轭体系中由于原子间的相

互影响而使体系内的π电子(或p电子)分布发生变化的一种电子效应。

凡共轭体系上

的取代基能降低体系的π电子云密度,则这些基团有吸电子共轭效应,用-c表示,如-cooh,-cho,-cor;凡共轭体系上的取代基能增高共轭体系的π电子云密度,则这些基

团有给电子共轭效应,用+c表示,如-nh2,-r、-oh。

诱导效应就是所指在有机化合物分子中,由于电负性相同的替代基为(原子或原子团)的影响,并使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏转,并使分子出现极化的效应。

由极性键所整体表现出来的诱导效应称为静态诱导效应,而在化学反应过程中由于外电场(例如试剂、溶剂)的影响所产生的极化键所整体表现出来的诱导效应称为动态诱导效应。

诱导效应只发生改变键内电子云密度原产,而不发生改变键的本性。

且与共轭效应较之,

并无极性交错现象。

诱导效应和共轭效应方向一致

"诱导效应"和"共轭效应"是有机化学中两个不同的概念,它们通常在描述有机分子中电子分布和反应性时使用。

1. 诱导效应(Inductive Effect):

诱导效应指的是由化学键中的电子云的极性引起的影响。

当原子或基团通过共价键连接时,它们会在空间中形成电子云的极性。

这种电子云的极性可以在分子中引起一些局部的电荷分布,从而影响分子的性质。

诱导效应的方向是通过σ键(单键)传递的。

2. 共轭效应(Conjugation):

共轭效应涉及到分子中共轭系统的存在。

共轭系统是指含有连续的多个π键(双键、三键等)的结构,这些π键之间有相邻的单键。

共轭系统中的π电子可以在整个系统内移动,从而影响分子的稳定性和反应性。

共轭效应通常与芳香性和颜色有关。

虽然这两个概念描述的是不同的电子效应,但在某些情况下,诱导效应的方向和共轭效应的方向可能是一致的。

这可能发生在分子中同时存在诱导效应和共轭系统的情况下。

诱导效应和共轭效应的基团1.引言1.1 概述概述诱导效应和共轭效应是有机化学中重要的概念,它们描述了基团对分子性质和化学反应的影响。

这些效应可以通过基团中电子的分布和能级重新排布来解释。

在有机化学中,分子的性质和化学反应往往受到其结构中基团的影响。

基团是分子中与主要化学反应有关的部分,它们通过共享或吸引电子的方式参与到反应过程中。

诱导效应和共轭效应描述了基团通过电子的重新分布来影响分子的性质和反应性。

诱导效应是指一个基团通过共享电子对另一个基团施加一定的电子密度或电荷的效应。

通过共享电子,基团可以增加或减少某个区域的电子密度,进而影响分子的极性和电荷分布。

这种效应可以通过电子云的极性和取向来实现。

例如,一个含有引入电子密度的基团可以通过共享电子而使周围区域的电子密度增加,从而增强其亲电性。

相反,一个含有吸引电子的基团可以通过共享电子而减少周围区域的电子密度,从而降低其亲电性。

共轭效应是指存在共轭结构的基团通过重新排布电子能级来影响分子的性质。

共轭结构是指分子中存在两个或多个相互共享电子的不饱和中心。

这些共轭结构可以具有特定的能级分布,使得分子的π电子在共轭系统中流动。

由于共轭结构的存在,分子的共振能级发生变化,导致分子的电子分布和性质发生改变。

共轭效应可以影响分子的化学稳定性、光学性质以及反应性。

本文将详细介绍诱导效应和共轭效应的基本概念、定义和解释,并通过一些实例加以说明。

同时,还将讨论它们在有机化学反应中的应用,并探讨它们对分子性质的重要影响。

最后,我们将总结这两种效应的特点和应用,并展望它们在未来有机化学研究中的潜在价值。

在接下来的章节中,我们将详细讨论诱导效应和共轭效应的定义、机制和实际应用。

我们希望本文能够帮助读者更好地理解这些基团效应,并将其应用于有机合成和反应设计中。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式来编写:文章结构本文将按照以下结构进行讨论。

首先,在引言部分(章节1)中,我们将简要介绍诱导效应和共轭效应的概念,并明确本文的目的。

诱导效应和共轭效应的不同之处说到诱导效应和共轭效应,哎哟,这可真是个让人头疼的话题。

别急,我来给你聊聊这俩家伙的不同之处。

诱导效应就像是个小霸王,总喜欢在一旁指手画脚,影响周围的化学环境。

而共轭效应嘛,像个老好人,总是默默无闻地加强大家的关系,特别是那些相邻的键。

你想啊,诱导效应一来,周围的分子就像被点了燃一样,动得可欢了,活像一场化学派对。

而共轭效应则显得温文尔雅,缓缓推动反应,像是指挥家在台上挥舞着指挥棒,让乐团合奏得更加和谐美妙。

诱导效应主要是通过电负性差异来发挥作用。

简单来说,就是某些原子天生喜欢“吸引”电子,结果周围的分子都得跟着它的节奏走。

就像你和朋友一起逛街,如果有个朋友总是跑去买东西,其他人也会受影响,慢慢地都想买买买。

这种影响是瞬时的,没啥耐心,总是迅速结束。

而共轭效应则不一样,它的魅力在于形成了连续的π键,像是搭建了一条温馨的“友谊桥”,让邻近的原子之间建立起紧密的联系。

它的作用时间长,影响深远,简直就是个长跑运动员,耐力十足。

再说诱导效应,这玩意儿对分子的影响主要体现在极性和酸碱性上。

想象一下,某个极性分子在大街上走,周围的分子看到它,立马就觉得应该紧跟其后,结果一场“模仿秀”开始了。

这就让整个分子的行为变得更加极端,简直就像一群小朋友跟着大哥哥大姐姐跑。

可共轭效应则是另外一回事,哎呀,它可不光是影响了电子的分布,更是让分子稳定了下来。

想想那些化合物,没了共轭效应的加持,直接就像没了安全感的小猫咪,四处乱跑,根本安定不下来。

诱导效应还带点儿个性,它的影响可以说是短期和局部的,像闪电一样迅速,但影响的区域有限。

而共轭效应就像是大海深处的涟漪,慢慢扩散,渗透到分子的每个角落。

你可以想象,诱导效应像是个爱热闹的朋友,总喜欢拉着大家一起嗨,而共轭效应则是个知心大姐,时刻关心着每一个细节,把整个团队的气氛都调和得恰到好处。

在实际应用中,这两者也有各自的舞台。

诱导效应常常出现在有机化学中,比如在一些反应机制里,大家都知道它的存在。

共轭效应是指两个以上双键(或三键)以单键相联结时所发生的电子的离位作用。

英戈尔德,C.K.称这种效应为仲介效应,并且认为,共轭体系中这种电子的位移是由有关各原子的电负性和p 轨道的大小(或主量子数)决定的。

据此若在简单的正常共轭体系中发生以下的电子离位作用:(例如:CH2 CH—CH CH2、CH2 CH—CH O)。

Y 原子的电负性和它的p 轨道半径愈大,则它吸引电子的能力也愈大,愈有利於基团—X Y从基准双键A B—吸引电子的共轭效应(如同右边的箭头所示)。

与此相反,如果A原子的电负性和它的p 轨道半径愈大,则它释放电子使其向Y 原子移动的能力愈小,愈不利於向—X Y基团方向给电子的共轭效应。

中间原子B 和X 的特性也与共轭效应直接相关。

诱导效应是指在有机分子中引入一原子或基团后,使分子中成键电子云密度分布发生变化,从而使化学键发生极化的现象,称为诱导效应。

诱导效应在有机化合物分子中,由于电负性不同的取代基(原子或原子团)的影响,使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏移,这种效应叫诱导效应。

诱导效应的特征是电子云偏移沿着σ键传递,并随着碳链的增长而减弱或消失。

例如,醋酸是弱酸(pKi=4.76),醋酸分子中的α-碳原子上引入一个电负性比氢强的氯原子后,能使整个分子的电子云向氯原子偏移,结果增强了羟基中氢原子的质子化,使一氯醋酸成为强酸(pKi=2.86,酸性比醋酸强)。

比较各种原子或原子团的诱导效应时,常以氢原子为标准。

吸引电子能力(电负性较大)比氢原子强的原子或原子团(如—X、—OH、—NO2、—CN等)有吸电子的诱导效应(负的诱导效应),用-I表示,整个分子的电子云偏向取代基。

吸引电子的能力比氢原子弱的原子或原子团(如烷基)具有给电子的诱导效应(正的诱导效应),用I表示,整个分子的电子云偏离取代基。

在诱导效应中,一般用箭头“→”表示电子移动的方向,表示电子云的分布发生了变化。

诱导效应是电子共轭是原子间成键的一种的方式吧,具体:1单双键交替出现的体系称为共轭体系。

基团的诱导效应和共轭效应嘿,朋友们!今天咱来聊聊化学里特别有意思的基团的诱导效应和共轭效应。

你说这基团啊,就像是一群有个性的小伙伴。

诱导效应呢,就好比一个小伙伴特别有影响力,能让周围的小伙伴都跟着他有点变化。

比如说,一个电负性大的基团在那儿,它就能把电子往自己这边吸一吸,让与之相连的其他基团也受到点影响。

这就好像是一个很有主见的人,大家不知不觉就会跟着他的想法走一样。

再说说共轭效应,这可就更神奇啦!它就像是小伙伴们手牵手形成了一个特别的小团队。

大家一起合作,产生了一些单独一个人没有的能力。

比如说一些基团排排站,它们的电子就可以在这个小团队里自由流动,产生一些奇妙的效果。

这就好像一群人一起合作完成一个大项目,每个人贡献一点力量,最后成果可不得了。

咱举个例子吧,就说苯环。

苯环上的那些基团之间就存在着共轭效应呀。

它们相互作用,让苯环有了特别的稳定性和反应性。

这就好像一个优秀的团队,成员之间相互配合,让这个团队变得超级厉害。

你想想看,要是没有这些诱导效应和共轭效应,化学世界得少多少有趣的事情啊!那些化学反应不就变得干巴巴的啦?正是因为有了它们,化学才变得这么丰富多彩,充满了惊喜和未知。

就像我们的生活一样,每个人都有自己的特点和影响力,大家相互作用,才让生活变得有滋有味。

有时候一个人的出现能改变周围人的状态,这不就是诱导效应嘛;而大家一起合作,共同创造美好,这不就是共轭效应嘛!所以啊,可别小看了这些基团的小作用,它们在化学的大舞台上可是有着大表演呢!它们让我们看到了物质世界的奇妙和多样。

我们在研究化学的时候,就得好好琢磨琢磨这些效应,才能真正理解那些复杂的反应和变化。

总之呢,基团的诱导效应和共轭效应真的是太有趣啦!它们就像是化学世界里的魔法,让一切都变得那么神奇。

我们要带着好奇和探索的精神,去发现它们更多的秘密,让化学为我们的生活带来更多的惊喜和美好!。

共轭效应与诱导效应一.共轭效应1、概念:共轭效应(conjugated effect) ,又称离域效应,是指由于共轭π键的形成而引起分子性质的改变的效应。

何为离域效应呢?对于H2C=CH2,π键的两个π电子的运动范围局限在两个碳原子之间,这叫做定域运动。

而CH2=CH-CH=CH2中,可以看作两个孤立的双键重合在一起,π电子的运动范围不再局限在两个碳原子之间,而是扩充到四个碳原子之间,这叫做离域现象。

这种发生离域现象的分子叫共轭分子。

共轭分子中任何一个原子受到外界试剂的作用,其它部分可以马上受到影响。

2、特点:共轭效应相对于诱导效应最特殊的特点是共轭效应沿共轭体系传递不受距离的限制,而诱导效应一般超过三个c原子之后就可以忽略不计了!其主要表现电子效应:组成共轭体系的原子处于同一平面,共轭体系的p电子,不只局限于两个原子之间运动,而是发生离域作用,使共轭体系的分子产生一系列特征,如分子内能低、键长趋于平均化、折射率升高,整个分子更趋稳定,以及在外电场影响下共轭分子链发生极性交替现象和引起分子其他某些性质的变化。

3、共轭效应的形式:(1)正常共轭效应:1、π-π共轭。

是指两个以上双键(或叁键)以单键相联结时所发生的π电子的离位作用。

具有共平面性、键长趋于平均化、共轭体系能量降低等特点!C.K.英戈尔德称这种效应为中介效应,并且认为,共轭体系中这种电子的位移是由有关各原子的电负性和p轨道的大小(或主量子数)决定的。

例如:--A=B-X=Y--,原子的电负性和它的p轨道半径愈大,则它吸引π电子的能力也愈大,愈有利于基团-X =Y-从基准双键A=B-吸引π电子的共轭效应。

与此相反,如果A原子的电负性和它的p轨道半径愈大,则它释放π电子使其向Y原子移动的能力愈小,愈不利于向-X=Y基团方向给电子的共轭效应。

中间原子B和X的特性也与共轭效应直接相关。

2、p-π,又称共轭多电子共轭效应。

在简单的多电子共轭体系中,Z为一个带有p电子对(或称n电子)的原子或基团。