咖啡中药化学成分

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:4

中医对咖啡的解读

中医学是一种古老的医学体系,其理论基础主要包括阴阳五行、经络脏腑等概念。

传统中医理论通常从整体的角度来看待食物和饮品,强调平衡和调和。

咖啡作为一种刺激性饮料,在中医理论中也有一些解读,尽管这些解读可能会因个体差异而有所不同。

以下是一些可能的中医角度对咖啡的解读:

1.热性与寒性:中医理论中,食物和饮品被分为热性和寒性。

咖

啡通常被认为是一种热性的饮品,因为它具有刺激性和提神醒脑的作

用。

在中医的视角下,过度摄入热性食物可能导致体内的阴阳失衡。

2.刺激作用:咖啡因是咖啡的主要成分,具有兴奋神经系统的作

用。

中医理论认为,过度的刺激可能对心脏和脾胃等脏腑产生影响。

因

此,中医建议适度摄入,以免过度刺激影响身体的平衡。

3.水分平衡:喝咖啡具有利尿作用,可能导致体内水分的丧失。

在中医中,保持水分平衡对于维持身体的阴阳平衡至关重要。

因此,饮

用咖啡时需要注意保持足够的水分摄入。

4.个体差异:中医强调个体差异,即不同人对同一种食物或饮品

的反应可能不同。

因此,有些人可能对咖啡的刺激作用更为敏感,而另

一些人可能更能适应。

总体而言,中医对于食物和饮品的解读强调平衡、适度和个体差异。

咖啡在中医理论中并没有被明确归为良性或有害,而是强调在摄入时需要注意平衡,避免过度摄入导致不适。

如果个体有特殊的体质或健康问题,最好在饮用咖啡之前咨询医生或中医师的建议。

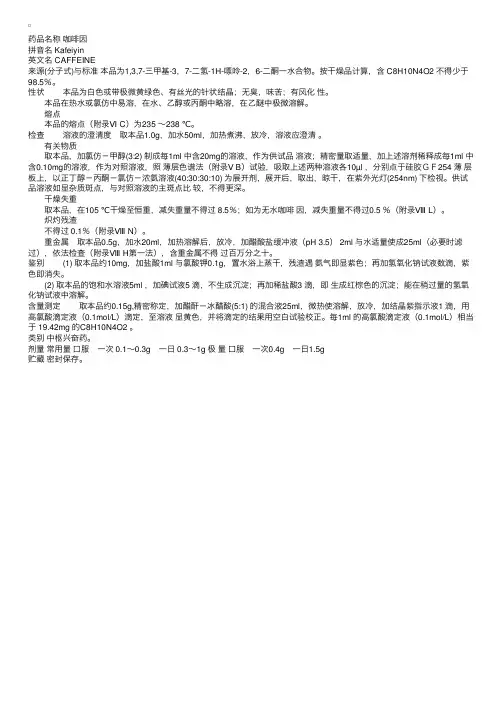

药品名称咖啡因拼⾳名 Kafeiyin英⽂名 CAFFEINE来源(分⼦式)与标准本品为1,3,7-三甲基-3,7-⼆氢-1H-嘌呤-2,6-⼆酮⼀⽔合物。

按⼲燥品计算,含 C8H10N4O2 不得少于98.5%。

性状 本品为⽩⾊或带极微黄绿⾊、有丝光的针状结晶;⽆臭,味苦;有风化性。

本品在热⽔或氯仿中易溶,在⽔、⼄醇或丙酮中略溶,在⼄醚中极微溶解。

熔点 本品的熔点(附录Ⅵ C)为235 ~238 ℃。

检查 溶液的澄清度 取本品1.0g,加⽔50ml,加热煮沸,放冷,溶液应澄清。

有关物质 取本品,加氯仿-甲醇(3:2) 制成每1ml 中含20mg的溶液,作为供试品溶液;精密量取适量,加上述溶剂稀释成每1ml 中含0.10mg的溶液,作为对照溶液,照薄层⾊谱法(附录Ⅴ B)试验,吸取上述两种溶液各10µl ,分别点于硅胶GF254 薄层板上,以正丁醇-丙酮-氯仿-浓氨溶液(40:30:30:10) 为展开剂,展开后,取出,晾⼲,在紫外光灯(254nm) 下检视。

供试品溶液如显杂质斑点,与对照溶液的主斑点⽐较,不得更深。

⼲燥失重 取本品,在105 ℃⼲燥⾄恒重,减失重量不得过 8.5%;如为⽆⽔咖啡因,减失重量不得过0.5 %(附录Ⅷ L)。

炽灼残渣 不得过 0.1%(附录Ⅷ N)。

重⾦属 取本品0.5g,加⽔20ml,加热溶解后,放冷,加醋酸盐缓冲液(pH 3.5) 2ml 与⽔适量使成25ml(必要时滤过),依法检查(附录Ⅷ H第⼀法),含重⾦属不得过百万分之⼗。

鉴别 (1) 取本品约10mg,加盐酸1ml 与氯酸钾0.1g,置⽔浴上蒸⼲,残渣遇氨⽓即显紫⾊;再加氢氧化钠试液数滴,紫⾊即消失。

(2) 取本品的饱和⽔溶液5ml ,加碘试液5 滴,不⽣成沉淀;再加稀盐酸3 滴,即⽣成红棕⾊的沉淀;能在稍过量的氢氧化钠试液中溶解。

含量测定 取本品约0.15g,精密称定,加醋酐-冰醋酸(5:1) 的混合液25ml,微热使溶解,放冷,加结晶紫指⽰液1 滴,⽤⾼氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定,⾄溶液显黄⾊,并将滴定的结果⽤空⽩试验校正。

中药是中医学的重要组成部分,其治疗作用与药材中的多种化学成分密切相关。

中药的功效成分包括许多化学物质,如生物碱、黄酮、多糖、甾醇、酚类等。

以下是中药中常见的一些功效成分及其主要作用:1. 生物碱:-茶碱(Tea Alkaloids):主要存在于茶叶中,有提神醒脑、增强心脏功能的作用。

-阿司匹林(Aspirin):源自柳树皮,有抗炎、镇痛、退热的效果。

2. 黄酮类化合物:-黄酮(Flavones):存在于柑橘类水果中,具有抗氧化、抗炎、抗过敏等功效。

-大豆异黄酮(Soy Isoflavones):具有植物雌激素的作用,对女性激素水平有调节作用。

3. 多糖类化合物:-枸杞多糖(Lycium Barbarum Polysaccharides):主要存在于枸杞中,具有调节免疫系统、抗氧化的作用。

-灵芝多糖(Ganoderma Polysaccharides):存在于灵芝中,具有免疫调节和抗肿瘤的效果。

4. 甾醇类化合物:-人参皂苷(Ginsenosides):存在于人参中,具有提高免疫力、抗疲劳的作用。

-枸杞子甾醇(Lycium Barbarum Sterols):存在于枸杞子中,有降血脂、调节免疫的功效。

5. 酚类化合物:-咖啡因(Caffeine):存在于咖啡、茶中,有提神醒脑、增强代谢的作用。

-黄杨酚(Berberine):存在于黄连中,具有抗菌、抗炎、抗肿瘤等作用。

6. 挥发油:-薄荷脑(Menthol):存在于薄荷中,有镇静止痛、解热解毒的效果。

-葛根挥发油(Puerarin V olatile Oil):存在于葛根中,具有扩张血管、降压的作用。

这些功效成分在中药中以复方的形式存在,相互配合协同作用,具有综合的药理效应。

然而,需要注意的是,中药的使用应在专业医生或中医师的指导下进行,以确保安全有效。

此外,中药的功效成分研究仍在不断深入,科学家们持续努力以揭示中药治疗的分子机制。

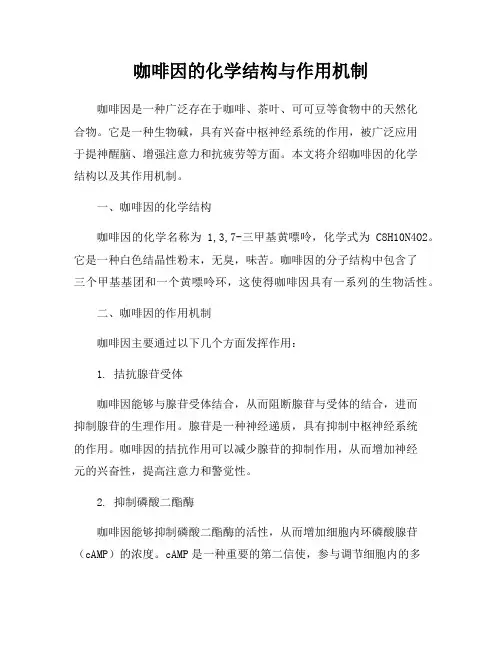

咖啡因的化学结构与作用机制咖啡因是一种广泛存在于咖啡、茶叶、可可豆等食物中的天然化合物。

它是一种生物碱,具有兴奋中枢神经系统的作用,被广泛应用于提神醒脑、增强注意力和抗疲劳等方面。

本文将介绍咖啡因的化学结构以及其作用机制。

一、咖啡因的化学结构咖啡因的化学名称为1,3,7-三甲基黄嘌呤,化学式为C8H10N4O2。

它是一种白色结晶性粉末,无臭,味苦。

咖啡因的分子结构中包含了三个甲基基团和一个黄嘌呤环,这使得咖啡因具有一系列的生物活性。

二、咖啡因的作用机制咖啡因主要通过以下几个方面发挥作用:1. 拮抗腺苷受体咖啡因能够与腺苷受体结合,从而阻断腺苷与受体的结合,进而抑制腺苷的生理作用。

腺苷是一种神经递质,具有抑制中枢神经系统的作用。

咖啡因的拮抗作用可以减少腺苷的抑制作用,从而增加神经元的兴奋性,提高注意力和警觉性。

2. 抑制磷酸二酯酶咖啡因能够抑制磷酸二酯酶的活性,从而增加细胞内环磷酸腺苷(cAMP)的浓度。

cAMP是一种重要的第二信使,参与调节细胞内的多种生理过程。

咖啡因通过抑制磷酸二酯酶的活性,增加cAMP的浓度,进而影响多种细胞信号传导通路,产生兴奋和抗疲劳的效果。

3. 激活交感神经系统咖啡因能够刺激交感神经系统的活性,增加肾上腺素和去甲肾上腺素的释放。

肾上腺素和去甲肾上腺素是交感神经系统的重要神经递质,具有兴奋中枢神经系统、增加心率和血压的作用。

咖啡因通过激活交感神经系统,增加肾上腺素和去甲肾上腺素的释放,产生兴奋和提神的效果。

4. 抑制腺苷转化为腺嘌呤咖啡因能够抑制腺苷转化为腺嘌呤的酶的活性,从而增加腺苷的浓度。

腺苷是一种具有抑制中枢神经系统的作用的物质,咖啡因通过抑制腺苷转化为腺嘌呤的酶的活性,增加腺苷的浓度,进而减少腺苷的抑制作用,产生兴奋和提神的效果。

总结:咖啡因作为一种广泛应用于日常生活中的化合物,具有兴奋中枢神经系统、增强注意力和抗疲劳等作用。

其作用机制主要包括拮抗腺苷受体、抑制磷酸二酯酶、激活交感神经系统和抑制腺苷转化为腺嘌呤等方面。

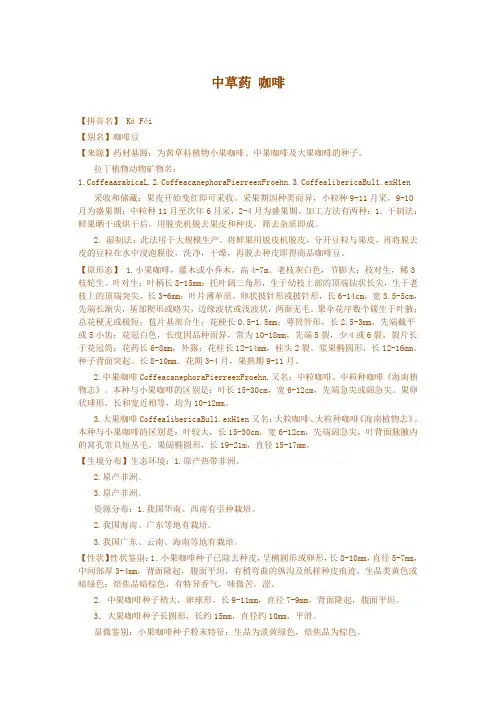

中草药咖啡【拼音名】 Kā Fēi【别名】咖啡豆【来源】药材基源:为茜草科植物小果咖啡、中果咖啡及大果咖啡的种子。

拉丁植物动物矿物名:1.CoffeaarabicaL.2.CoffeacanephoraPierreexFroehn.3.CoffealibericaBul1.exH1en采收和储藏:果皮开始变红即可采收。

采果期因种类而异,小粒种9-11月采,9-10月为盛果期;中粒种11月至次年6月采,2-4月为盛果期。

加工方法有两种:1.干制法:鲜果晒干或烘干后,用脱壳机脱去果皮和种皮,筛去杂质即成。

2.湿制法:此法用于大规模生产。

将鲜果用脱皮机脱皮,分开豆粒与果皮,再将脱去皮的豆粒在水中浸泡脱胶,洗净,干燥,再脱去种皮即得商品咖啡豆。

【原形态】 1.小果咖啡,灌木或小乔木,高4-7m。

老枝灰白色,节膨大;枝对生,稀3枝轮生。

叶对生;叶柄长8-15mm;托叶阔三角形,生于幼枝上部的顶端钻状长尖,生于老枝上的顶端突尖,长3-6mm;叶片薄革质,卵状披针形或披针形,长6-14cm,宽3.5-5cm,先端长渐尖,基部楔形或略尖,边缘波状或浅波状,两面无毛。

聚伞花序数个簇生于叶腋;总花梗无或极短;苞片基部合生;花梗长0.5-1.5mm;萼筒管形,长2.5-3mm,先端截平或5小齿;花冠白色,长度因品种而异,常为10-18mm,先端5裂,少4或6裂,裂片长于花冠筒;花药长6-8mm,外露;花柱长12-14mm,柱头2裂。

浆果椭圆形,长12-16mm。

种子背面突起。

长8-10mm。

花期3-4月,果熟期9-11月。

2.中果咖啡CoffeacanephoraPierreexFroehn.又名:中粒咖啡、中粒种咖啡《海南植物志》。

本种与小果咖啡的区别是:叶长15-30cm,宽6-12cm,先端急尖或阔急尖。

果卵状球形,长和宽近相等,均为10-12mm。

3.大果咖啡CoffealibericaBul1.exH1en又名:大粒咖啡、大粒种咖啡《海南植物志》。

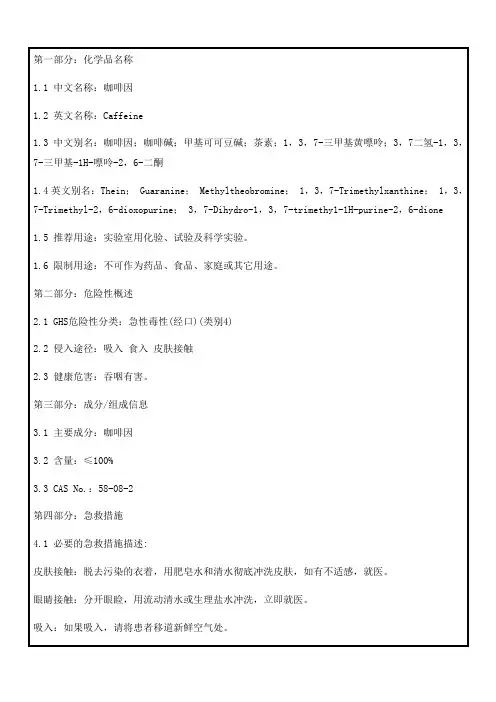

第一部分:化学品名称1.1 中文名称:咖啡因1.2 英文名称:Caffeine1.3 中文别名:咖啡因;咖啡碱;甲基可可豆碱;茶素;1,3,7-三甲基黄嘌呤;3,7二氢-1,3,7-三甲基-1H-嘌呤-2,6-二酮1.4 英文别名:Thein; Guaranine; Methyltheobromine; 1,3,7-Trimethylxanthine; 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine; 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethy1-1H-purine-2,6-dione1.5 推荐用途:实验室用化验、试验及科学实验。

1.6 限制用途:不可作为药品、食品、家庭或其它用途。

第二部分:危险性概述2.1 GHS危险性分类:急性毒性(经口)(类别4)2.2 侵入途径:吸入食入皮肤接触2.3 健康危害:吞咽有害。

第三部分:成分/组成信息3.1 主要成分:咖啡因3.2 含量:≤100%3.3 CAS No.:58-08-2第四部分:急救措施4.1 必要的急救措施描述:皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,就医。

眼睛接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,立即就医。

吸入:如果吸入,请将患者移道新鲜空气处。

摄入:漱口,禁止催吐,立即就医。

第五部分:消防措施5.1 危险特性:无资料5.2 有害燃烧产物:无资料5.3 灭火方法:消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。

灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

第六部分:泄漏应急处理6.1 应急处理:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套,禁止接触或跨越泄漏物,作业时使用的所有设备应接地,尽可能切断泄露源,消除所有点火源,根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

6.2 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。

封闭排水管道,用泡沫覆盖,抑制蒸发,用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场。

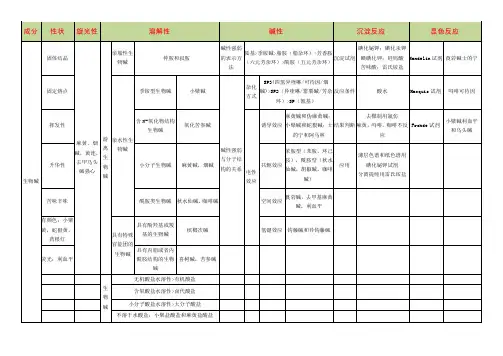

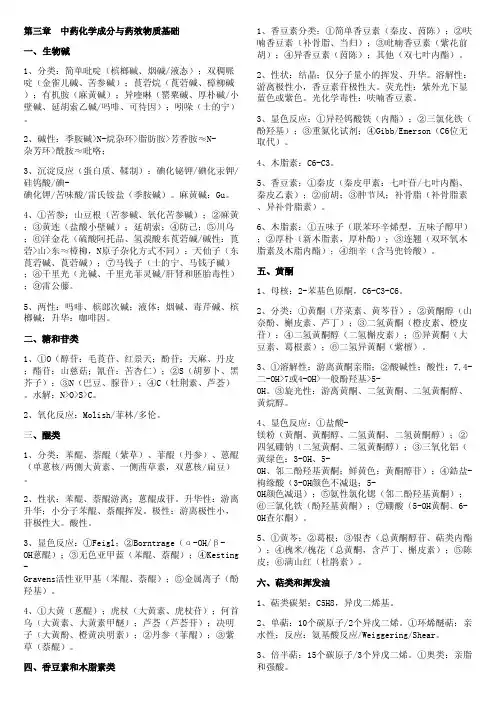

第三章中药化学成分与药效物质基础一、生物碱1、分类:简单吡啶(槟榔碱、烟碱/液态);双稠哌啶(金雀儿碱、苦参碱);莨菪烷(莨菪碱、樟柳碱);有机胺(麻黄碱);异喹啉(罂粟碱、厚朴碱/小壁碱、延胡索乙碱/吗啡、可待因);吲哚(士的宁)。

2、碱性:季胺碱>N-烷杂环>脂肪胺>芳香胺≈N-杂芳环>酰胺≈吡咯;3、沉淀反应(蛋白质、鞣制):碘化铋钾/碘化汞钾/硅钨酸/碘-碘化钾/苦味酸/雷氏铵盐(季胺碱)。

麻黄碱:Gu。

4、①苦参;山豆根(苦参碱、氧化苦参碱);②麻黄;③黄连(盐酸小壁碱);延胡索;④防己;⑤川乌;⑥洋金花(硫酸阿托品、氢溴酸东莨菪碱/碱性:莨菪>山>东≈樟柳,N原子杂化方式不同);天仙子(东莨菪碱、莨菪碱);⑦马钱子(士的宁、马钱子碱);⑧千里光(光碱、千里光菲灵碱/肝肾和胚胎毒性);⑨雷公藤。

5、两性:吗啡、槟郎次碱;液体:烟碱、毒芹碱、槟榔碱;升华:咖啡因。

二、糖和苷类1、①O(醇苷:毛莨苷、红景天;酚苷:天麻、丹皮;酯苷:山慈菇;氰苷:苦杏仁);②S(胡萝卜、黑芥子);③N(巴豆、腺苷);④C(牡荆素、芦荟)。

水解:N>O>S>C。

2、氧化反应:Molish/菲林/多伦。

三、醌类1、分类:苯醌、萘醌(紫草)、菲醌(丹参)、蒽醌(单蒽核/两侧大黄素、一侧茜草素,双蒽核/扁豆)。

2、性状:苯醌、萘醌游离;蒽醌成苷。

升华性:游离升华;小分子苯醌、萘醌挥发。

极性:游离极性小,苷极性大。

酸性。

3、显色反应:①Feigl;②Borntrage(α-OH/β-OH蒽醌);③无色亚甲蓝(苯醌、萘醌);④Kesting -Gravens活性亚甲基(苯醌、萘醌);⑤金属离子(酚羟基)。

4、①大黄(蒽醌);虎杖(大黄素、虎杖苷);何首乌(大黄素、大黄素甲醚);芦荟(芦荟苷);决明子(大黄酚、橙黄决明素);②丹参(菲醌);③紫草(萘醌)。

四、香豆素和木脂素类1、香豆素分类:①简单香豆素(秦皮、茵陈);②呋喃香豆素(补骨脂、当归);③吡喃香豆素(紫花前胡);④异香豆素(茵陈);其他(双七叶内酯)。

天然药物中常见的化学成分在传统医学和现代医药领域中,人们常常使用天然药物来治疗疾病和促进健康。

这些天然药物往往包含一些常见的化学成分,这些成分具有各种药理活性和医疗功效。

本文将介绍一些天然药物中常见的化学成分,为读者提供更深入的了解。

一、生物碱生物碱是一类在天然植物中广泛存在的有机化合物。

它们具有多种生物活性,例如镇痛、抗肿瘤和抗炎等。

咖啡因是一种常见的生物碱,存在于咖啡、茶叶和可可中,具有提神醒脑的作用。

另外,罂粟中的吗啡也是一种生物碱,被广泛用于镇痛和麻醉。

二、黄酮类化合物黄酮类化合物是一类在植物中常见的多环多羟基化合物。

它们具有很强的抗氧化活性,可减少自由基的产生并保护细胞免受损伤。

黄酮类化合物还具有抗炎、抗过敏和抗癌的作用。

常见的黄酮类化合物包括大豆中的大豆黄酮、茶叶中的茶黄素和柑橘类水果中的柚皮素等。

三、萜类化合物萜类化合物是一类在植物中广泛存在的有机化合物,具有多种生物活性。

其中,萜类类化合物的抗菌、抗炎和抗肿瘤活性备受瞩目。

例如,紫苏中的紫苏醇具有抗炎作用,柠檬中的柠檬烯具有抗菌作用。

萜类化合物还可以用于提取植物精油,用于芳香疗法和香料制作。

四、生物多糖生物多糖是一类多糖化合物,广泛存在于植物和动物的细胞壁、组织和分泌物中。

生物多糖具有增强免疫力、抗癌和抗氧化活性。

例如,银耳中的银耳多糖是一种常用的免疫增强剂,可以促进免疫细胞的产生和功能。

此外,蘑菇中的多糖还具有抗肿瘤作用,常被用作辅助治疗癌症。

五、鞣酸类化合物鞣酸类化合物是一类在植物中常见的多羟基苯酸类衍生物。

它们具有收敛、抗菌和抗炎的作用,常被用于治疗口腔疾病和皮肤病。

例如,栀子中的栀子鞣酸可以用于治疗牙龈炎和口腔溃疡。

另外,丹参中的丹参酮具有抗炎和抗凝血作用,被广泛用于心血管疾病的治疗。

六、挥发油挥发油是一种具有强烈香气和生物活性的化学物质。

它们广泛存在于植物的花朵、叶子和根部中,具有抗菌、镇痛和镇静的作用。

薰衣草和迷迭香中的挥发油常被用于芳香疗法,帮助缓解焦虑和改善睡眠质量。

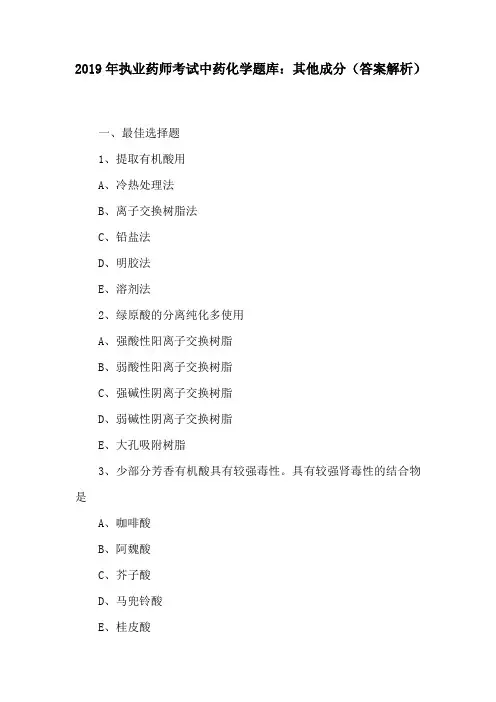

2019年执业药师考试中药化学题库:其他成分(答案解析)一、最佳选择题1、提取有机酸用A、冷热处理法B、离子交换树脂法C、铅盐法D、明胶法E、溶剂法2、绿原酸的分离纯化多使用A、强酸性阳离子交换树脂B、弱酸性阳离子交换树脂C、强碱性阴离子交换树脂D、弱碱性阴离子交换树脂E、大孔吸附树脂3、少部分芳香有机酸具有较强毒性。

具有较强肾毒性的结合物是A、咖啡酸B、阿魏酸C、芥子酸D、马兜铃酸E、桂皮酸4、绿原酸的结构为A、3-咖啡酰奎宁酸B、5-咖啡酰奎宁酸C、咖啡酸与桂皮酸结合而成的酯D、咖啡酸与苹果酸结合而成的酯E、咖啡酸与柠檬酸结合而成的酯5、金银花的主要抗菌活性成分为A、咖啡酸B、羟基桂皮酸C、阿魏酸D、绿原酸和异绿原酸E、芥子酸6、以下哪项是双缩脲反应鉴别蛋白质的常用溶液A、Ba(OH)2B、BaS04C、NaOHD、CuS04E、K2C037、普遍认为绿原酸和异绿原酸是金银花的主要有效成分,其药效作用主要是A、抗炎B、抗菌C、降压D、抗辐射E、镇静和镇痛8、鞣质与什么物质反应可以用来制备蓝墨水A、石灰水B、蛋白质C、重金属D、铁氰化钾E、三氯化铁二、配伍选择题1、A.鞣红B.缩合鞣质C.单宁D.没食子酸鞣质E.逆没食子酸鞣质以下药材中的鞣质属于<1> 、诃子中的鞣质A、B、C、D、E、<2> 、大黄中的鞣质A、B、C、D、E、2、A.冷热处理法B.石灰法C.铅盐法D.明胶法E.溶剂法<1> 、使鞣质与蛋白质结合生成不溶于水的复合物的除鞣质方法是A、B、C、D、E、<2> 、使鞣质与钙离子结合生成水不溶物的除鞣质方法是A、B、C、E、<3> 、利用鞣质与碱成盐后难溶于醇这一性质的除鞣质方法是A、B、C、D、E、3、A.1%的明胶溶液B.乙醚、氯仿C.水、甲醇、乙醇、丙酮D.乙酸乙酯E.黄至棕色粉末<1> 、鞣质外观为A、B、C、D、E、<2> 、鞣质易溶于A、B、D、E、<3> 、鞣质难溶于A、B、C、D、E、<4> 、鉴别鞣质的试剂为A、B、C、D、E、4、A.没食子酸鞣质和逆没食子酸鞣质B.复杂的多元酚类化合物C.酚酸与糖或多元醇以苷键或酯键结合而成化合物D.黄烷-3-醇的聚合物E.可水解鞣质和缩合鞣质<1> 、鞣质(鞣酸或单宁)为一类A、C、D、E、<2> 、鞣质主要分为两类,分别为A、B、C、D、E、<3> 、缩合鞣质为A、B、C、D、E、<4> 、可水解鞣质为A、B、C、D、E、<5> 、可水解鞣质又分为两类,为A、B、C、D、E、5、A.胆酸B.别胆酸C.牛磺酸D.粪甾烷酸E.绿原酸<1> 、金银花中的抗菌有效成分是A、B、C、D、E、<2> 、属正系胆烷酸的是A、B、C、D、<3> 、属别系胆烷酸的是A、B、C、D、E、<4> 、有27个碳原子的胆烷酸是A、B、C、D、E、6、A.低级脂肪酸B.高级脂肪酸C.饱和脂肪酸D.不饱和脂肪酸E.多元羧酸<1> 、分子式少于8个C的脂肪酸称为A、B、C、E、<2> 、分子式含有8个C以上的脂肪酸称为A、B、C、D、E、<3> 、分子式含有双键的脂肪酸称为A、B、C、D、E、<4> 、分子式中含有多个羧基的脂肪酸称为A、B、C、D、E、7、A.4-羟基桂皮酸B.3,4-二羟基桂皮酸C.3-甲氧基-4-羟基桂皮酸D.3-羟基-4-甲氧基桂皮酸E.3,5-二甲氧基-4-羟基桂皮酸<1> 、对羟基桂皮酸的结构为A、B、C、D、E、<2> 、咖啡酸的结构为A、B、C、D、E、<3> 、阿魏酸的结构为A、B、C、D、E、<4> 、异阿魏酸的结构为A、B、C、D、E、<5> 、芥子酸的结构为A、B、C、D、E、三、多项选择题1、除去鞣质的方法有A、加热后冷藏法B、加石灰沉淀鞣质C、在鞣质乙醇溶液中加氢氧化钠至pH9~10,鞣质成钠盐析出D、用明胶或铅盐使其沉淀E、聚酰胺吸附法2、鞣质有多种生物活性,具有A、收敛作用,治疗出血、创伤B、解毒作用(用于重金属盐或生物碱中毒)C、降压作用D、驱虫作用E、抗菌、抗病毒作用3、鞣质的通性为A、具有还原性,易氧化B、能和蛋白质或生物碱生成难溶于水的沉淀C、能与三氯化铁反应呈蓝黑色或绿黑色,与铁氰化钾氨反应呈深红色D、能与重金属盐如醋酸铅反应产生沉淀E、易溶于极性溶剂4、对绿原酸叙述正确的是A、有较强的酸性,能使石蕊试纸变红B、与碳酸氢钠形成有机酸盐C、结构中有酯键D、可溶于水及亲水性溶剂E、绿原酸又叫5-咖啡酰奎宁酸5、脂肪酸具有下列性质A、具有酸性B、具有碱性C、低级脂肪酸和含有极性基因较多的脂肪酸易溶于水D、高级脂肪酸易溶于水E、均能溶于碱水6、分离绿原酸的方法有A、用强碱型阴离子交换树脂B、用强酸型阳离子交换树脂C、用聚酰胺柱吸附法,依次用水、30%、50%、70%甲醇洗脱,从70%甲醇中得到绿原酸D、用石油醚E、酸提碱沉法7、提取绿原酸可采用A、石油醚提取法B、水煮法C、水提醇沉提取法D、70%的乙醇回流法E、氯仿提取法8、绿原酸具有如下哪些性质A、酸性B、碱性C、易溶于水、甲醇、乙醇、丙酮,微溶于乙酸乙酯D、易溶于乙醚、氯仿等E、结构中有酯键,易被碱水解9、天然界存在的桂皮酸类化合物的结构特点是A、为苯丙酸类化合物,且在羰基αβ位有双键B、取代基多为羟基或甲氧基C、有甾体母核D、有三萜结构E、有些与羟基化合物成酯存在10、以下关于有机酸的理化性质说法正确的是A、有机酸均能溶于酸水B、高分子脂肪酸和芳香酸大多为亲脂性化合物C、不饱和脂肪酸、脂肪二羧酸、脂肪三羧酸和芳香酸大多为固体D、低级脂肪酸大多为液体E、低分子脂肪酸和含极性基团较多的脂肪酸易溶于水答案部分一、最佳选择题1、【正确答案】 B【答案解析】将中药的水提取液直接通过强碱性阴离子交换树脂柱,使有机酸根离子交换到树脂柱上,碱性成分和中性成分则流出树脂柱被除去,接着用水洗净树脂,再用稀氨水洗脱树脂柱,从树脂上交换下来的有机酸以铵盐的形式存在于洗脱液中,将洗脱液减压蒸去过剩的氨水,加酸酸化,总有机酸即可游离析出。

咖啡的化学组成及其变化前言:咖啡能在百年内流传全世界,成为世界性饮料,自有其吸引人的特质存在.在所有饮料中,咖啡可以说是最具艺术性、技巧性、变化性与争议性的食品,而形成这些特质的主要关键在於化学组成及加工处理时所生成之化学变化,因此咖啡的化学组成及加工过程中所生成之化学变化为研究咖啡、了解咖啡最重要的基本知识.咖啡之所以能在短期之内流行全球,主要在於咖啡特有的香气特质,这些香气的生成则完全来自咖啡本身所含的成分,经过焙炒及调制过程而生成,并未添加任何添加物.由於各种咖啡豆具有不同的组成分及可能之不同加工制程,因此形成了不同的香气特质及口味,如蓝山、曼特林、巴西及哥伦比亚等各具特色之咖啡饮品.虽然焙炒及萃取的方法各有所异,但不同之特质呈现,仍在於咖啡不同的组成分.水分与矿物质水分:咖啡豆之水分含量随不同加工阶段及产品,而有很大的差异,含膜的潮湿咖啡豆之水分含量约为50%,而乾燥之生咖啡豆约为10%~13%,焙炒过的咖啡豆水分含量仅约5%以下.水分在咖啡豆之存在,与他种食物及饮料一样,因含有相当量的水化胶体性大分子物质,如蛋白质及多醣类等,使水分以多种不同的物理及化学结合的方式,存在咖啡豆中.由喷雾乾燥或冷冻乾燥法所制成之凝聚化或未凝聚化即溶咖啡粉的水分含量最少,一般都低於3%.即溶咖啡粉的吸湿性极强,也导致测试上的困难,基本上可用真空乾燥法来加以测试.ISO标准方法及英国、德国和法国的标准方法均缘於真空乾燥法.矿物质:矿物质在咖啡豆中的含量虽较少,约占生咖啡豆乾物重的4%,但却很重要.它含有多种不同的元素,其中以钾的含量为最多,约占所有矿物质量的40%,其次为钙、镁、磷、钠及硫等.其他尚有许多含量在PPM层次的微量元素,如锌、锰、铜、铷等33种以上.咖啡豆中所含矿物质并不能用来表示咖啡或咖啡粉制品的含量,後者在调制或加工过程中都有水的添加,会受到水质的影响而生成不同的变化.此外,影响生咖啡豆之矿物质含量及种类之最重要因素为土壤及栽培过程中施肥的状况. 在咖啡的调制过程中,至少有90%的矿物质可从焙炒咖啡豆中被抽出,而在即溶咖啡的制程中,其抽出率更高,几乎99%的钾可被抽出,因此钾或其他矿物质含量和咖啡可溶物产率间的关系,可用来评估咖啡的抽出率.碳水化合物与糖类碳水化合物:咖啡豆中所含的碳水化合物可以分成多醣类及低分子量糖类来加以说明,後者包含单、双及三糖类等碳水化合物.此外,又可以分成还原糖及非还原糖.也含有一些衍生物,如果胶等.碳水化合物对於咖啡的贡献在於味道、香气及颜色.在风味方面,碳水化合物不仅本身经过焙炒之後,会散发咖啡香气,同时也会吸附挥发性香气,使咖啡呈现特殊的风味.低分子量糖类:蔗糖是生咖啡豆中最主要的游离态糖类,其含量依品种、来源及成熟度而异.一般而言,Arabica咖啡豆所含蔗糖量较Robusta咖啡豆为高;生咖啡豆抽出液中亦可测得他种简单的糖类,包括还原糖.生咖啡豆中也含有葡萄糖及果糖,Arabica的含量较,Robusta 的含量为低;此外Arabica的总还原糖亦低於Robusta. 咖啡豆在焙炒以後,低分子量糖类的变化依焙炒程度之不同而有所差异,以蔗糖的损失最为快速,其轻度焙炒之损失率为97%,中度为99%,重度焙炒为100%.其他如葡萄糖、果糖及阿拉伯糖等,也都有相当程度的损失. 一般即溶咖啡粉含少量的阿拉伯糖、牛乳糖及甘露糖,并含微量的蔗糖、核糖及木糖,有时也可发现极其微量的葡萄糖及果糖,因此由葡萄糖及果糖的存在,可以用来研判是否添加菊苣Chicory.多醣类:多醣类是生咖啡豆中很重要的组成分,约占乾物量的40%~50%.依种类来分,则有聚合半乳糖、聚合廿露糖、聚合阿拉伯糖及纤维素,这些都是构成咖啡豆质体的物质,且与咖啡豆的硬度有关. 多醣类在经过焙炒以後,仍会有相当量的保存,根据一项研究所得之资料发现,不同焙炒程度间之差异并不很大,其保留率在70%~75%之间,其中又以纤维素的保留率最高,聚合阿拉伯糖最低. 在抽出方面,会有部分多醣类被抽出,依溶剂种类之不同而异,以水抽出时,抽出较多的是阿拉伯糖、半乳糖及部分甘露糖之聚合多醣类.有机酸有机酸:在冲调咖啡时,酸度的表现是很重要的,在良好的条件及技巧下,可发展出酸度清爽的特殊口味,是高级咖啡必备的条件.一般而言,焙炒程度较深的咖啡豆,其酸味的发展愈少或甚至没有,而呈现另一种纯味咖啡的特质.生的Arabica咖啡豆所含非挥发性酸包括了柠檬酸、苹果酸、草酸及酒石酸等.经测试,并未能发现大量挥发性酸的存在.当生咖啡豆经过焙炒以後,酸的含量生成了很大的变化,其中以挥发性酸的变化最大.生豆所含之酸在经过焙炒以後,其损失率大约在15%左右,而较值得注意的是酸的化学变化.甲酸及醋酸在焙炒初期有增加的现象,并随焙炒程度的增加而增加.直到焙炒末期反呈现减少的趋势;柠檬酸及苹果酸则随焙炒之进行,而逐渐减少,形成其分解产物.蛋白质及氨基酸蛋白质及氨基酸:以粗蛋白计,生咖啡豆含量约13%~16%,若扣除咖啡因及葫芦巴等含氮化合物,真正蛋白质的含量约为8.8%~9.7%.生咖啡豆中也含有多种酵紊,如脂肪分解酵素、蛋白质分解酵素、醣类分解酵素、半乳糖水解酵素及过氧化酵素等.生咖啡豆约含有0.15%~0.25%的游离氨基酸,Robusta的含量比Arabica为高,这些游离氨基酸对於咖啡风味的影飨程度较高,对於口味的影响较少.氯原酸chlorogenicAcidss:氯原酸至少有3种以上的异构物存在,其功能主要在於咖啡植株生理调节,包括:促进生长、根茎的形成、抗菌、防病害及成为木质素之前趋物等.在生咖啡豆中,Robusta的含量较Arabica为多,湿式加工之生咖啡豆的含量约比乾式加工法低40%.此物在经过焙炒以後,会经由不同的作用而消失,生成极复杂的产物,与咖啡的质量有密切的关系.脂质及挥发性物质脂质:生咖啡豆的脂质由存在於胚乳中之咖啡油CoffeeOil及存在於咖啡豆外层的蜡质所组成的,咖啡油不仅含有三甘油脂,也含有相当量的其他脂质成分,它形成咖啡的特质,对於咖啡是很重要的.生咖啡豆所含之咖啡油含量及组成分,因品种等之差异而有所不同,根据许多研究及统计,Arabica咖啡豆的平均含量为乾物量的15%,标准差为0.78%,Robusta咖啡豆之含量为10%,标准差为1.41%.挥发性物质:挥发性物质是咖啡风味的主要来源,对咖啡质量尤其重要.咖啡挥发性物质的种类繁多,其存在状况会影响咖啡香气质量.其主要来源为来自生豆中非挥发性物质在焙炒过程中,被断开或经反应後所衍生而来.热分解、其他反应或组成分间之作用,如糖类、氨基酸、有机酸及酚类化合物等之作用结果,形成咖啡特有的香气与风味.而影响咖啡挥发性物质组成分的因素包括:咖啡豆的品种、栽培气候、土壤条件、生豆之保存、焙炒温度及时间、焙炒设备等因素.生咖啡豆并不含咖啡的特殊香气,因此并不直接食用,必须经过焙炒後才会生成大量挥发性香气物质.生咖啡豆在经过焙炒以後,主要的挥发性香气成分经分析确认之种类至少有660种以上,是所有食品及饮料中挥发性香气成分种类最多的食品,於焙炒过程中所生成的香气如榛果味、奶油味及焦糖味或具有青草味、烟熏味、烧焦味、香辛味及苦味,多来自於可挥发性物质,另焙炒程度的差异亦会影响咖啡的风味特质.果胶及木质素与其他果胶及木质素:果胶是由多种多醣类所结合而成的物质,其主要组成分为半乳糖酸之聚合物、俊糖酸及鼠李糖等,其含量达3%以上.木质素是植物体利用硫酸及苛性硷处理後所剩馀的不溶性残渣,亦即所谓的咖啡纤维,其含量约为2.4%.含氮化合物:生咖啡豆中所含之含氮化合物可区分成植物、葫芦巴Trigonelline、烟硷酸、蛋白质及游离氨基酸等,分述如下:植物:主要为咖啡因Caffeine,在生咖啡豆中之含量,因品种上之不同,有很大的差异.以Robusta的含量较高,平均约为乾物量的2.2%,Arabica的含量较少,平均约1.2%左右.近年在爪哇及象牙海岸已栽培出低咖啡因品种的咖啡豆,其咖啡因的含量仅为0.2%.咖啡因可以利用多种方法加以去除,制成各种去咖啡因制品,去咖啡因即溶咖啡粉之咖啡因含量为0.3%以下,一般商品都控制在0.1%~0.2%之间.咖啡因可以说是咖啡的精神所在,也是最受争议的事项.咖啡因虽然没有异臭味,但具有显着的苦味.虽然有人想利用咖啡苦味程度之有无相同来判断咖啡因含量之多寡,但并未能完全成功,因为咖啡因的苦味仅占咖啡苦味的一小部分,因此对於去咖啡因咖啡的苦味并未有太多的影向.咖啡因在被人体消化以後,可快速的被吸收及代谢,并藉由尿液中排出.咖啡因在人体血液中含量的增高状况,依胃中含量而定.咖啡因对人体生理效应最显着的作用是对於中枢神经的刺激作用,至於对脑部活性生成变化所需剂量极高,比一般正常摄取量高出许多,其他较受人瞩目的生理效应为对於血压、心脏血管的影向等问题.葫芦巴Trigonelline:葫芦巴是具有吸湿性的无色结晶,在水中的溶解性极佳,它也具有低程度的生理作用,主要为中枢神经系统、胆汁之分泌及肠道之蠕动.葫芦巴直接对咖啡质量所造成的影响是很微小的,其苦味仅为咖啡因的四分之一,由於它的存在量很少,因此对於口味上的影向并不很大.在生咖啡豆中的含量,依品种之不同而有所差异,Arabica的含量较Robusta高.葫芦巴在焙炒过程中会快速分解,其损失率约在50%~80%之间,依焙炒温度及时间之不同而异.另葫芦巴会分解生成多种化合物,包括非挥发性之烟硷酸…等,及29种挥发性物质,这些挥发性物质中已被鉴定出有9种为孕含咖啡香气物质.烟硷酸:烟硷酸在生咖啡豆中的含量很少,但是在经过焙炒以後,则有增加的现象,主要的原因是它来自葫芦巴分解作用的结果.但是研究结果发现,在焙炒的高温下,烟硷酸会继续分解成具有挥发性的化学物质,因此真正的增加量并不多.咖啡的化学组成由於各种咖啡豆具有不同的组成分及可能之不同加工制程,因此形成了不同的香气特质及口味,如蓝山、曼特林、巴西及哥伦比亚等各具特色之咖啡饮品.虽然焙炒及萃取的方法各有所异,但不同之特质呈现,仍在於咖啡不同的组成分.一咖啡豆的内部化学成分:1、水分:咖啡豆之水分含量随不同加工阶段及产品,而有很大的差异,含膜的潮湿咖啡豆之水分含量约为50%,而乾燥之生咖啡豆约为10%~13%,焙炒过的咖啡豆水分含量仅约5%以下.水分在咖啡豆之存在,与他种食物及饮料一样,因含有相当量的水化胶体性大分子物质,如蛋白质及多醣类等,使水分以多种不同的物理及化学结合的方式,存在咖啡豆中.由喷雾乾燥或冷冻乾燥法所制成之凝聚化或未凝聚化即溶咖啡粉的水分含量最少,一般都低於3%.即溶咖啡粉的吸湿性极强,也导致测试上的困难,基本上可用真空乾燥法来加以测试.ISO标准方法及英国、德国和法国的标准方法均缘於真空乾燥法.2、矿物质:矿物质在咖啡豆中的含量虽较少,约占生咖啡豆乾物重的4%,但却很重要.它含有多种不同的元素,其中以钾的含量为最多,约占所有矿物质量的40%,其次为钙、镁、磷、钠及硫等.其他尚有许多含量在PPM层次的微量元素,如锌、锰、铜、铷等33种以上.咖啡豆中所含矿物质并不能用来表示咖啡或咖啡粉制品的含量,後者在调制或加工过程中都有水的添加,会受到水质的影响而生成不同的变化.此外,影响生咖啡豆之矿物质含量及种类之最重要因素为土壤及栽培过程中施肥的状况.在咖啡的调制过程中,至少有90%的矿物质可从焙炒咖啡豆中被抽出,而在即溶咖啡的制程中,其抽出率更高,几乎99%的钾可被抽出,因此钾或其他矿物质含量和咖啡可溶物产率间的关系,可用来评估咖啡的抽出率.3、碳水化合物:咖啡豆中所含的碳水化合物可以分成多醣类及低分子量糖类来加以说明,後者包含单、双及三糖类等碳水化合物.此外,又可以分成还原糖及非还原糖.也含有一些衍生物,如果胶等.碳水化合物对於咖啡的贡献在於味道、香气及颜色.在风味方面,碳水化合物不仅本身经过焙炒之後,会散发咖啡香气,同时也会吸附挥发性香气,使咖啡呈现特殊的风味.4、低分子量糖类:蔗糖是生咖啡豆中最主要的游离态糖类,其含量依品种、来源及成熟度而异.一般而言,Arabica咖啡豆所含蔗糖量较Robusta咖啡豆为高;生咖啡豆抽出液中亦可测得他种简单的糖类,包括还原糖.生咖啡豆中也含有葡萄糖及果糖,Arabica的含量较,Robusta的含量为低;此外Arabica的总还原糖亦低於Robusta.咖啡豆在焙炒以後,低分子量糖类的变化依焙炒程度之不同而有所差异,以蔗糖的损失最为快速,其轻度焙炒之损失率为97%,中度为99%,重度焙炒为100%.其他如葡萄糖、果糖及阿拉伯糖等,也都有相当程度的损失.一般即溶咖啡粉含少量的阿拉伯糖、牛乳糖及甘露糖,并含微量的蔗糖、核糖及木糖,有时也可发现极其微量的葡萄糖及果糖,因此由葡萄糖及果糖的存在,可以用来研判是否添加菊苣Chicory.5、多醣类:多醣类是生咖啡豆中很重要的组成分,约占乾物量的40%~50%.依种类来分,则有聚合半乳糖、聚合廿露糖、聚合阿拉伯糖及纤维素,这些都是构成咖啡豆质体的物质,且与咖啡豆的硬度有关.多醣类在经过焙炒以後,仍会有相当量的保存,根据一项研究所得之资料发现,不同焙炒程度间之差异并不很大,其保留率在70%~75%之间,其中又以纤维素的保留率最高,聚合阿拉伯糖最低.在抽出方面,会有部分多醣类被抽出,依溶剂种类之不同而异,以水抽出时,抽出较多的是阿拉伯糖、半乳糖及部分甘露糖之聚合多醣类.6、有机酸:在冲调咖啡时,酸度的表现是很重要的,在良好的条件及技巧下,可发展出酸度清爽的特殊口味,是高级咖啡必备的条件.一般而言,焙炒程度较深的咖啡豆,其酸味的发展愈少,或甚至没有,而呈现另一种纯味咖啡的特质.生的Arabica咖啡豆所含非挥发性酸包括了柠檬酸、苹果酸、草酸及酒石酸等.经测试,并未能发现大量挥发性酸的存在.当生咖啡豆经过焙炒以後,酸的含量生成了很大的变化,其中以挥发性酸的变化最大.生豆所含之酸在经过焙炒以後,其损失率大约在15%左右,而较值得注意的是酸的化学变化.甲酸及醋酸在焙炒初期有增加的现象,并随焙炒程度的增加而增加.直到焙炒末期反呈现减少的趋势;柠檬酸及苹果酸则随焙炒之进行,而逐渐减少,形成其分解产物.7、蛋白质及氨基酸:以粗蛋白计,生咖啡豆含量约13%~16%,若扣除咖啡因及葫芦巴等含氮化合物,真正蛋白质的含量约为8.8%~9.7%.生咖啡豆中也含有多种酵紊,如脂肪分解酵素、蛋白质分解酵素、醣类分解酵素、半乳糖水解酵素及过氧化酵素等.生咖啡豆约含有0.15%~0.25%的游离氨基酸,Robusta的含量比Arabica为高,这些游离氨基酸对於咖啡风味的影飨程度较高,对於口味的影响较少.8、氯原酸chlorogenicAcidss:氯原酸至少有3种以上的异构物存在,其功能主要在於咖啡植株生理调节,包括:促进生长、根茎的形成、抗菌、防病害及成为木质素之前趋物等.在生咖啡豆中,Robusta的含量较Arabica为多,湿式加工之生咖啡豆的含量约比乾式加工法低40%.此物在经过焙炒以後,会经由不同的作用而消失,生成极复杂的产物,与咖啡的质量有密切的关系.9、脂质:生咖啡豆的脂质由存在於胚乳中之咖啡油CoffeeOil及存在於咖啡豆外层的蜡质所组成的,咖啡油不仅含有三甘油脂,也含有相当量的其他脂质成分,它形成咖啡的特质,对於咖啡是很重要的.生咖啡豆所含之咖啡油含量及组成分,因品种等之差异而有所不同,根据许多研究及统计,Arabica咖啡豆的平均含量为乾物量的15%,标准差为0.78%,Robusta咖啡豆之含量为10%,标准差为1.41%.10、挥发性物质:挥发性物质是咖啡风味的主要来源,对咖啡质量尤其重要.咖啡挥发性物质的种类繁多,其存在状况会影响咖啡香气质量.其主要来源为来自生豆中非挥发性物质在焙炒过程中,被断开或经反应後所衍生而来.热分解、其他反应或组成分间之作用,如糖类、氨基酸、有机酸及酚类化合物等之作用结果,形成咖啡特有的香气与风味.而影响咖啡挥发性物质组成分的因素包括:咖啡豆的品种、栽培气候、土壤条件、生豆之保存、焙炒温度及时间、焙炒设备等因素.生咖啡豆并不含咖啡的特殊香气,因此并不直接食用,必须经过焙炒後才会生成大量挥发性香气物质.生咖啡豆在经过焙炒以後,主要的挥发性香气成分经分析确认之种类至少有660种以上,是所有食品及饮料中挥发性香气成分种类最多的食品,於焙炒过程中所生成的香气如榛果味、奶油味及焦糖味或具有青草味、烟熏味、烧焦味、香辛味及苦味,多来自於可挥发性物质,另焙炒程度的差异亦会影响咖啡的风味特质.11、果胶及木质素:果胶是由多种多醣类所结合而成的物质,其主要组成分为半乳糖酸之聚合物、俊糖酸及鼠李糖等,其含量达3%以上.木质素是植物体利用硫酸及苛性硷处理後所剩馀的不溶性残渣,亦即所谓的咖啡纤维,其含量约为2.4%.12、含氮化合物:生咖啡豆中所含之含氮化合物可区分成植物、葫芦巴Trigonelline、烟硷酸、蛋白质及游离氨基酸等,分述如下:13、咖啡因:主要为咖啡因Caffeine,在生咖啡豆中之含量,因品种上之不同,有很大的差异.以Robusta的含量较高,平均约为乾物量的2.2%,Arabica的含量较少,平均约1.2%左右.近年在爪哇及象牙海岸已栽培出低咖啡因品种的咖啡豆,其咖啡因的含量仅为0.2%.咖啡因可以利用多种方法加以去除,制成各种去咖啡因制品,去咖啡因即溶咖啡粉之咖啡因含量为0.3%以下,一般商品都控制在0.1%~0.2%之间.咖啡因可以说是咖啡的精神所在,也是最受争议的事项.咖啡因虽然没有异臭味,但具有显着的苦味.虽然有人想利用咖啡苦味程度之有无相同来判断咖啡因含量之多寡,但并未能完全成功,因为咖啡因的苦味仅占咖啡苦味的一小部分,因此对於去咖啡因咖啡的苦味并未有太多的影向.咖啡因在被人体消化以後,可快速的被吸收及代谢,并藉由尿液中排出.咖啡因在人体血液中含量的增高状况,依胃中含量而定.咖啡因对人体生理效应最显着的作用是对於中枢神经的刺激作用,至於对脑部活性生成变化所需剂量极高,比一般正常摄取量高出许多,其他较受人瞩目的生理效应为对於血压、心脏血管的影向等问题.14:葫芦巴Trigonelline:葫芦巴是具有吸湿性的无色结晶,在水中的溶解性极佳,它也具有低程度的生理作用,主要为中枢神经系统、胆汁之分泌及肠道之蠕动.葫芦巴直接对咖啡质量所造成的影响是很微小的,其苦味仅为咖啡因的四分之一,由於它的存在量很少,因此对於口味上的影向并不很大.在生咖啡豆中的含量,依品种之不同而有所差异,Arabica的含量较Robusta高.葫芦巴在焙炒过程中会快速分解,其损失率约在50%~80%之间,依焙炒温度及时间之不同而异.另葫芦巴会分解生成多种化合物,包括非挥发性之烟硷酸…等,及29种挥发性物质,这些挥发性物质中已被鉴定出有9种为孕含咖啡香气物质.15:烟硷酸:烟硷酸在生咖啡豆中的含量很少,但是在经过焙炒以後,则有增加的现象,主要的原因是它来自葫芦巴分解作用的结果.但是研究结果发现,在焙炒的高温下,烟硷酸会继续分解成具有挥发性的化学物质,因此真正的增加量并不多.附表——1:咖啡烘焙豆的化学成分分析表附表——2:咖啡生豆的化学成分分析表二咖啡对人体的影响主要来源于咖啡因.以下是咖啡影响人体的几个方面:咖啡中所含的咖啡因是一种白色粉末,无气味,略带苦味的含氮化合物.英国药物法典所定的药用量为0.65克/天/人.咖啡因及其代谢物在21小时内便可经尿排出体外,他能影响人体的大脑、心脏、血管、胃肠、肾脏等部位.适量咖啡因可刺激大脑皮质,促进感觉记忆和感情活动.也可以排出心肌中的多余钠离子.1、咖啡因会增加心跳速度而造成心脏缺氧;2、咖啡因会降低或阻止人大脑细胞对困意的敏感度,让人处于一种不正常的兴奋状态;刺激大脑皮质,使思考力旺盛3、增加中枢神经的敏感度,镇静、除忧;4、会轻微的加速脉搏的跳动,减轻疲劳.但是偶尔会使人产生心悸,大量饮用清水可以缓解;5、增加胃酸分泌,助消化;6、刺激肠道,增加肠蠕动,促进消化;7、增加新陈代谢,有利于控制体重,助于减肥;8、增加肾功能,利尿;正常情况下咖啡因不会在人体内累积滞存,它会很快的被排泄到体外,不会对人体构成太大的伤害.咖啡因是在排泄的过程中被人体吸收的.人均每天摄入咖啡应当≤450ml.八、即溶咖啡粉的质量管制即溶咖啡粉的质量及规格规范包括香气、化学组成、物理性质及微生物等方面之管制.香气可以说是最重要、最难管制的专案,有赖於丰富官能品评及加工经验者从选豆、混合及焙炒等阶段起,做正确的调香及管制,才能生成香气质量稳定的产品.在化学组成方面,主要的管制专案为水分含量、咖啡因含量及PH值.即溶咖啡粉的吸湿性极强,因此水分含量须严格控制,一般都控制在3%以下.咖啡因的含量对於咖啡的口味有显着的影响,因此其含量应以稳定为主,一般含量由2.5%至5%之间不等.即溶咖啡粉的PH 值除了会影响口味以外.对於加工用咖啡粉尤其重要,因为加工过程中PH控制不良,会引起其他成分的不安定化,如奶粉或奶精,需特别加以管制,一般即溶咖啡粉之PH值变化很大,由3.5%~5.5不等.在物理性质方面,主要的管制专案包括:颜色、容积密度及颗粒大小分布.虽然无法完全相同,但也要要求资料接近,其检测标准需以加水冲泡後之颜色为准,不能以肉眼比较粉末颜色之深浅加以判断,因为粉末颗粒若含较多的气泡,会呈现出较淡的颜色.容积密度与分装及乾式混合加工品之包装有关,需要特别指定.颗粒大小分布与其分散溶解性有关,以分布范围愈小愈好.。

咖啡因普通命名法:咖啡因、咖啡碱系统命名法:1,3,7-三甲基黄嘌呤分子式:C8H10N4O2相对分子质量:194.19咖啡因的分子结构式性质描述:咖啡因属于甲基黄嘌呤的生物碱。

纯的咖啡因是白色的,强烈苦味的白色粉末或六角棱柱状结晶。

它的化学式是C8H10N4O2。

它的化学名是1,3,7-三甲基黄嘌呤或3,7-二氢-1,3,7三甲基-1H-嘌呤-2,6-二酮。

分子量,194.19。

熔点238°C,178°C 升华。

1g咖啡因溶于46ml水、5.5ml 80°的水、1.5ml沸水、66ml乙醇、22ml 60°的乙醇、50ml 丙酮及5.5ml 氯仿等。

作用与应用:咖啡因是从茶叶、咖啡果中提炼出来的一种生物碱,适度地使用有祛除疲劳、兴奋神经的作用,临床上用于治疗神经衰弱和昏迷复苏。

咖啡因有时也与其他药物混合提高它们的功效。

咖啡因能够使减轻头痛的药的功效提高40%,并能使身体更快的吸收这些药品缩短起作用的时间。

因此,很多非处方治疗头痛的药品中包含有咖啡因。

咖啡因也与麦角胺一起使用,治疗偏头痛和集束性头痛,也能克服由抗组胺剂带来的困意。

不良反应:大剂量或长期使用也会对人体造成损害,特别是它也有成瘾性,一旦停用会出现精神萎顿、浑身困乏疲软等各种戒断症状,虽然其成瘾性较弱,戒断症状也不十分严重.但由于药物的耐受性而导致用药量不断增加时,咖啡因就不仅作用于大脑皮层,还能直接兴奋延髓,引起阵发性惊厥和骨骼震颤,损害肝、胃、肾等重要内脏器官,诱发呼吸道炎症、妇女乳腺瘤等疾病,甚至导致吸食者下一代智能低下,肢体畸形。

另外,由于咖啡因能使胃酸增多,持续的高剂量摄入会导致消化性溃疡,糜烂性食道炎和胃食管反流病。

从茶叶中提取咖啡因一、实验目的1.学习天然物的提取技术和鉴定知识;2.掌握从茶叶中提取咖啡因的方法、索氏提取器的原理和操作;3.掌握利用升华方法纯化固体产物的原理和基本操作。

从中医角度谈咖啡的性味咖啡也是一味好“中药”

原标题:咖啡也是一味好“中药”

作为一种外来热带植物,咖啡在我国很晚才被引种,中医药典籍中也鲜有记载。

不过近年来,位列世界三大饮料之一的咖啡逐渐受到国人的喜爱,成为时尚美味的重要日常饮料。

今天我们就从中医角度谈谈咖啡的性味,及其与健康的关系。

从中医角度来讲,咖啡具有特殊的芳香与苦味,中医认为,芳香类物质多有提神醒脑的功能,苦味多入心经,常饮咖啡有提神醒脑、消除疲劳的作用,非常适合上班族。

现代医学研究也认为,咖啡易通过血脑屏障,刺激中枢神经,可使头脑更为清醒,反应灵敏,提高工作效率。

咖啡性辛温,辛能散湿,温能助阳,因此有助肾阳、利水的作用,可以提高排尿量,改善腹胀水肿。

其作用与肉苁蓉等性温的中药相似,因此现代有中医配合咖啡(日常饮用)调治湿热痢疾或前列腺增生伴有湿热者,效果不错。

尤其前列腺增生患者,常饮咖啡还有止痛和抗增生作用。

咖啡还可以加速代谢,有熄风止痉的功效。

中风、帕金森等以昏厥、震颤、麻痹为主要表现的病症,均属中医风证、痉证范畴,可适量饮用咖啡。

现代有中医研究认为,将蚕豆与咖啡配合服用,可以有效控制震颤,防治帕金森。

咖啡虽好,饮用也应有度,建议每天清晨饮用1杯即可,过量饮用会影响正常的睡眠,降低妇女受孕几率,还可能造成骨质疏松。

此外,喝咖啡时最好加一点牛奶,尤其中老年人,不但能起到稀释作用,让口味更佳润滑,还可以防止骨钙流失,预防骨质疏松。

▲(北京中医药大学基础医学院副教授赵艳)。

中医谈咖啡,不得不看!咖啡属舶来品,当西方文化与中国传统中医文化发生碰撞,且看中医怎样给咖啡把脉!咖啡豆取自咖啡树的果实,色红赤属火,入心,气焦苦,并入大肠径。

性味辛甘苦涩,炒燥焦。

甘醇味有补养及缓和作用,能缓和疼痛,辛味发散行气作用,能通过脑血屏障,治疗表风热、头痛、苦味有燥湿与泻下作用,能治疗热症或湿症。

从中医的角度看咖啡的15个养生功能:1、提神醒脑。

咖啡因性味辛香芳醇,极易通过脑血屏障,刺激中枢神经,促进脑部活动,使头脑较为清醒,反应活泼灵敏,思考能力充沛、注意力集中,提高工作效率;可刺激大脑皮层,促进感觉、判断并增强记忆能力。

2、强筋骨、利腰膝。

咖啡因能使肌肉自由收缩,增加肌腱力量,降低运动阀,增加身体的灵敏度,提高运动功能。

3、开胃主食。

咖啡因会刺激交感神经,刺激胃肠份泌胃酸,促进消化、防止胃胀、胃下垂,及促进肠胃激素、蠕动激素,使快速通便。

4、消脂消积。

咖啡因可加速脂肪份解,增快身体新陈代谢率,增加热能消耗,有助减脂紧肤,另外使用咖啡粉洗澡是一种极好的温热疗法,有助瘦身减肥。

5、利窍除湿。

咖啡因可促进肾脏机能,排出体内多馀的纳离子,提高排尿量,改善腹胀水肿,有助减重瘦身。

6、活血化瘀。

咖啡所含的亚油酸,有溶血及阻止血栓形成,增强血管收缩,促进血液循环,缓解血管扩张的头痛,尤其是偏头痛。

另促进静脉回流,有润泽肌肤,使肌表恢复弹性,预防心血管疾病。

7、熄风止痉。

咖啡可加速代谢胆固醇,减少冠状动脉粥样化、降低中风机率。

8、喜悦颜色。

适量常饮咖啡会令人精神兴奋,心情愉快,抛开烦恼、忧郁、纾解压力,放松身心。

9、舒肺定喘。

咖啡因会促进交感神经,抑制副交感神经,避免副交感神经兴奋而发作气喘病。

10、燥湿除臭。

咖啡因内含单宁,可脱臭,消除蒜、肉味。

11、咖啡有解酒的功能。

酒后喝咖啡,将使由酒精转变而来的乙醛快速氧化,份解成水和二氧化碳而排出体外。

12、一日三杯咖啡可预防胆结石。

对于含咖啡因的咖啡,能刺激胆囊收缩,并减少胆汁内容易形成胆结石,每天喝两到三杯咖啡的男性,得胆结石的机率低于40%。

别名咖啡豆汉语拼音ka fei英文名药材基原为茜草科植物小果咖啡、中果咖啡及大果咖啡的种子。

动植物形态:1.小果咖啡,灌木或小乔木,高4-7m。

老枝灰白色,节膨大;枝对生,稀3枝轮生。

叶对生;叶柄长8-15mm;托叶阔三角形,生于幼枝上部的顶端钻状长尖,生于老枝上的顶端突尖,长3-6mm;叶片薄革质,卵状披针形或披针形,长6-14cm,宽3.5-5cm,先端长渐尖,基部楔形或略尖,边缘波状或浅波状,两面无毛。

聚伞花序数个簇生于叶腋;总花梗无或极短;苞片基部合生;花梗长0.5-1.5mm;萼筒管形,长2.5-3mm,先端截平或5小齿;花冠白色,长度因品种而异,常为10-18mm,先端5裂,少4或6裂,裂片长于花冠筒;花药长6-8mm,外露;花柱长12-14mm,柱头2裂。

浆果椭圆形,长12-16mm。

种子背面突起。

长8-10mm。

花期3-4月,果熟期9-11月。

2.中果咖啡CoffeacanephoraPierreexFroehn.又名:中粒咖啡、中粒种咖啡《海南植物志》。

本种与小果咖啡的区别是:叶长15-30cm,宽6-12cm,先端急尖或阔急尖。

果卵状球形,长和宽近相等,均为10-12mm。

3.大果咖啡CoffealibericaBul1.exH1en又名:大粒咖啡、大粒种咖啡《海南植物志》。

本种与小果咖啡的区别是:叶较大,长15-30cm,宽6-12cm,先端阔急尖,叶背面脉腋内的窝孔常具短丛毛。

果阔椭圆形,长19-21m,直径15-17mm。

资源分布1.我国华南、西南有引种栽培。

2.我国海南、广东等地有栽培。

3.我国广东、云南、海南等地有栽培。

生态环境:1.原产热带非洲。

2.原产非洲。

3.原产非洲。

药用植物栽培采收和储藏果皮开始变红即可采收。

采果期因种类而异,小粒种9-11月采,9-10月为盛果期;中粒种11月至次年6月采,2-4月为盛果期。

加工方法有两种:1.干制法:鲜果晒干或烘干后,用脱壳机脱去果皮和种皮,筛去杂质即成。

2.湿制法:此法用于大规模生产。

将鲜果用脱皮机脱皮,分开豆粒与果皮,再将脱去皮的豆粒在水中浸泡脱胶,洗净,干燥,再脱去种皮即得商品咖啡豆。

药用部位生药材鉴定性状鉴别:1.小果咖啡种子已除去种皮,呈椭圆形或卵形,长8-10mm,直径5-7mm,中间部厚3-4mm,背面隆起,腹面平坦,有稍弯曲的纵沟及纸样种皮痕迹。

生品类黄色或暗绿色;焙焦品暗棕色,有特异香气,味微苦。

涩。

2.中果咖啡种子稍大,卵球形,长9-11mm,直径7-9mm,背面隆起,腹面平坦。

3.大果咖啡种子长圆形,长约15mm,直径约10mm,平滑。

显微鉴别:小果咖啡种子粉末特征:生品为淡黄绿色,焙焦品为棕色。

①棕色块状物众多,大小不一。

②纤维细长。

③石细胞类长方形、类圆形,长可达200μm,直径20-40μm,孔沟明显。

④胚乳细胞壁厚,纹孔可见,含蛋白质粒及脂肪。

理化鉴别取本品粉末少许,置载玻片上,加水少许,加热,待水分蒸干后,加苯2滴,干后,可见沿载玻片边缘有淡黄色众多针晶。

(检查咖啡因)中药化学成分 1.小果咖啡果实含生物碱,其中最主要的是咖啡碱(ooffeine),其次是可可豆碱(theobromine)和茶碱(theo-phylline)。

种于含油,其中甾醇成分有:β-谷甾醇(β-sitosterol),豆甾醇(stigi11astero1),菜油甾醇(campestero1),胆甾醇(cholesterol)和微量的5-燕麦甾-烯醇(Δ5-avenasterol),7-燕麦甾烯醇(Δ7-avenasterol),7-豆甾-烯醇(Δ7-stigmasterol);又含类脂,其中脂肪酸成分是:肉豆寇酸(myristic acid),棕桐酸(palmitic acid),硬脂酸(stearic acid),油酸(oleic acid),亚油酸(linoleic acid),花生酸(arachidic acid)。

根、茎。

叶、苗中含咖啡碱、可可豆碱、茶碱、1,7-二甲基黄嘌呤(paraxanthine),东茛菪素(scope1etin),对-羟基苯甲酸(ρ-hydroxybenzoic acid),香草酸(vanillic acid),对-香豆酸(ρ-coumaric acid),阿魏酸(ferulicacid),绿原酸(ch1orogenic acid).咖啡酸(caffeic acid)。

叶中还含熊果酸(ursolic acid)。

2.中果咖啡果实含生物碱:咖啡碱、可可豆碱、茶碱。

种子油中甾醇成分有:β-谷甾醇、24-亚甲基环木菠萝烷醇(24-methylenecycloartanol),5-燕麦甾-烯醇等。

种子还含咖啡酸,阿魏酸,3-0,4-O-和5-O-咖啡酰奎宁酸(caffeoylquinic acid),3,4-0-3,5-O-和4,5-O-二咖啡酰奎宁酸(dicaffeoy1quinic acid),3-O-阿魏酰奎宁酸(3-0-feruloylquinic acid),3-0-阿魏酰-4-O-咖啡酰奎宁酸(3-O-feruloyl-4-O-caffeoylquinic acid),3-O-咖啡酰-4-O-阿魏酞奎宁酸(3-O-caffeoyl-4-O-feruloylquinic acid)。

3.大果咖啡果实含咖啡酸。

叶中还含1,3,7,9-四甲基尿酸(theacrine,1,3,7,9-tetramethyluric acid),大果咖啡碱(liber-ine)就是0(2),1,9-三甲基尿酸[0(2),1,9-trimethyluric acid〕,甲基大果咖啡碱(methyllibetine)就是0(2),1,7,9-四甲基尿酸(O(2),1,7,9-tetramethv1uric acid]。

理化性质中药化学鉴定理化鉴别取本品粉末少置载玻片上,加水少许,加热,待水分蒸干后,加苯2滴,干后,可见沿载玻片边缘有淡黄色众多针晶。

(检查咖啡因)中药有效成分结构式的测定炮制方法剂型中药制药工艺药理作用 1.对中枢神经系统的作用:咖啡主要有效成分咖啡因和其结构类似物茶碱有很强的中枢兴奋作用。

但茶碱较咖啡因作用更强,维持时间更长。

人服用咖啡因或饮用含咖啡因的饮料常常表现睡意消失,疲劳减轻,思维敏捷。

剂量加大,中枢兴奋作用更加明显,出现紧张、焦虑、不安、失眠、震颤等。

更大剂量则产生局部或全身痉挛。

茶碱在这方面的作用明显强于咖啡因。

咖啡因、茶碱等甲基黄嘌呤类化合物能增加呼吸中枢对CO2的敏感性。

对呼吸中枢也有兴奋作用,这种作用在Cheyne-Stoke呼吸(Cheyne-Stoke respiration)和早产儿呼吸暂停等病理状态和用阿片类药物抑制呼吸的情况下更加明显。

这类化合物尚可导致恶心和呕吐,这部分与其中枢作用有关。

人服用85-250mg咖啡因可使长时间脑力劳动工作能力增强,反应时间缩短,但涉及精巧肌肉协调和准确计时或算术的工作能力有所下降。

有恐惧症的患者对甲基黄嘌呤类化合物尤其敏感,在一项研究中,大多数这类患者服用咖啡因血浆浓度达8μg/ml时即表现焦虑、恐惧和其他恐惧症的典型症状。

当中枢神经系统被用药物抑制时,低剂量的咖啡因等甲基黄嘌呤类化合物即可表现明显的中枢兴奋作用。

另有资料表明这类化合物可特异性地对抗包括镇痛在内的阿片类制剂的作用。

小鼠鞘内注射不产生痛觉过敏(hyperalgesia)剂量的咖啡因即可提高吗啡止痛的半数有效量。

但尚无资料表明酒精中毒时,咖啡因可提高大脑功能。

研究表明,长期服用咖啡因可产生耐受性和药物依赖性。

2.对心血管系统的作用:咖啡因、茶碱等甲基黄嘌呤类化合物对循环系统有明显的作用。

但它们的作用是复杂的,有时是矛盾的。

这在很大程度上取决于当时的机体状态、剂量以及是否以前服用过这类药物。

从前未用过这类药物的人服用咖啡因250-350mg可使心率稍有增加,同时收缩压和舒张压也有所上升。

但上述剂量对常期服用咖啡因的人常常无任何作用。

过去未服用过这类化合物的人服用咖啡因后引起的心率和血压升高是否与儿茶酚胺等化合物和血浆肾素活性升高有关还有待于进一步研究。

但目前一致认为对于常期服用者,体内上述物质浓度并无明显变化。

在高剂量下,咖啡因和茶碱都可造成心动过速。

敏感患者可能出现期前收缩等心律失常。

过量服用含咖啡因的饮料也可能出现心律失常,然而,对正常人这种诱发心律失常的危险性很小,对有缺血性心脏病或心室异位(ventricular ectopy)的患者通常也能耐受中等剂量的咖啡因。

甲基黄嘌呤类对脑血管有收缩作用,使脑血管阻力上升,并伴有脑血流量和脑氧张力下降。

3.对平滑肌的作用:甲基黄嘌呤类化合物可舒张各种平滑肌,其中最重要的是对气管平滑肌的舒张,尤其是在临床哮喘和实验中使用药物使气管平滑肌收缩的情况下作用尤为明显。

茶碱是该类化合物中最为有效的平滑肌舒张药,但对其作用机制仍不清楚。

此外,该类化合物尚能特异性地对抗阿片类药物对胃肠道的作用。

4.其他作用:咖啡因有增强人骨骼肌工作能力的作用,也能增加猫间接刺激四头肌的抽搐张力。

在治疗剂量下,咖啡因和茶碱均可提高人膈肌的收缩力,减轻膈肌疲劳。

此外,甲基黄嘌呤类化合物,特别是茶碱有利尿作用,其增加水和电解质的排泄与噻嗪类化合物相似,长期饮用咖啡可使血浆胆固醇浓度升高,但这并非由于咖啡因所致,而与咖啡所含其他成分有关。

药理学眼用咖啡因致死的现象很少发生。

成人短时服用咖啡因的致死量约为5-10g,服用1g即可出现不良反应,多见中枢神经和循环系统症状。

以失眠,不安和激动等早期症状发展到轻度昏迷、呕吐、痉挛,肌肉紧张和震颤,心动过速和期外收缩(extrasysto1e)也常见。

此外,还可见呼吸加快。

药代动力学甲基黄瞟吟类口服、直肠或注射给药均易吸收。

该类化合物广泛分布于机体各处,并可透过胎盘屏障,也可由乳汁分泌。

咖啡因和茶碱的表观分布容积相似,通常为0.4-0.6L/kg。

茶碱和血浆蛋白的结合比例较咖啡因高,随着浓度增加,结合比例下降。

该类化合物主要在肝中代谢。

茶碱和咖啡因各只有15%和5%以原型从尿中排出。

咖啡因的血浆半衰期为3-7小时,怀孕晚期或长期使用甾醇类口服避孕药妇女的半衰期要两倍于以上时间。

未成熟婴儿对甲基黄嘌呤类化合物消除很慢,对咖啡因的平均半衰期超过50小时。

咖啡因主要通过去甲基化(demethylatiOn)和8位氧化的方式代谢,尿中主要代谢产物为L甲基黄嘌呤(1-methylxanthine),1-甲基尿酸(1-methy-luric acid)等,少量也可形成茶碱和可可豆碱等其他黄嘌呤类化合物。

毒理学药物配伍药性微苦;涩;平归经功效醒神;利尿;健胃功效分类醒神药;利尿药;健胃药主治精神倦怠;食欲不振用法用量内服:研末煎汤,6-10g。