第七章 颗粒流体力学讲解

- 格式:ppt

- 大小:314.50 KB

- 文档页数:28

颗粒流体力学的模拟与实验前言颗粒流体力学是近年来发展较为迅速的一个研究领域,其广泛应用于物理、化学、生物、地质、工程等领域。

颗粒流体力学的研究方法主要包括理论模型和实验模拟两种,本文将分别介绍这两种方法的相关知识和研究进展。

第一章颗粒流体力学理论模型颗粒流体力学主要研究的是由大量固体颗粒组成的粒子流体,这些颗粒之间的相互作用力会影响颗粒的运动轨迹和排列形态。

在理论模型研究中,一般采用计算机模拟方法,通过建立数学模型和模拟算法来模拟颗粒流体的运动状态。

一、颗粒流体力学的基本原理颗粒流体力学研究的基本原理是多体动力学模型,即对颗粒之间的相互作用力进行建模,通过动力学方程求解颗粒运动轨迹。

多体动力学模型的基本假设是颗粒之间只有简单的碰撞作用,可以通过弹性碰撞理论来描述颗粒之间的相互作用力。

二、颗粒流体力学模型发展历程颗粒流体力学理论模型的发展历程可以分为三个阶段:1、刚性球体模型最早的颗粒流体力学模型是刚性球体模型,即将颗粒看作刚性球体,通过碰撞理论计算颗粒运动轨迹,但该模型忽略了颗粒自身的形变和流体力学特性。

2、软粒子模型为了考虑颗粒自身的形变和流体力学特性,研究者提出了软粒子模型,该模型将颗粒看作弹性球体,并通过流体动力学原理描述颗粒之间的相互作用力。

3、离散元模型离散元模型是目前应用最广泛的颗粒流体力学模型,该模型将颗粒划分为离散的单元,通过牛顿运动定律和分子动力学方法计算颗粒之间的相互作用力。

离散元模型可以模拟颗粒流体的形变、流动和颗粒分布等运动特性,具有较高的精度和可靠性。

第二章颗粒流体力学实验模拟颗粒流体力学实验模拟是将理论模型应用到实际问题中进行验证和优化的一种手段,通过设计实验装置和实验方案,模拟颗粒流体的运动状态,通过实验数据检验理论模型的可靠性和精度,同时提供重要的实验数据支持。

一、实验方法颗粒流体力学实验模拟可以分为三类方法:1、物理实验物理实验是通过设计实验装置和实验方案来模拟颗粒流体的运动状态,但其受到实验条件的限制,难以进行尺度扩展和参数优化。

流体的颗粒沉积和颗粒沉积厚度在流体力学和地质学等领域中,颗粒沉积是一个重要的研究课题。

颗粒沉积指的是流体中的固体颗粒在受到重力或其他外力的作用下,逐渐沉降到底部或固体表面的过程。

颗粒沉积的过程涉及到颗粒之间的相互作用、颗粒与流体之间的相互作用以及颗粒沉积形成的沉积物的特性等方面。

一、颗粒沉积的原理颗粒沉积的原理涉及到重力、流体动力学和颗粒之间的相互作用。

当颗粒悬浮在流体中时,颗粒会受到流体的运动力量作用,流体的流动将颗粒带到上升流区域,而在下降流区域由于颗粒较重,颗粒会沉降到底部。

颗粒的沉降速度受到颗粒的直径、密度、流体的粘度和流速等因素影响。

相同颗粒直径的颗粒在粘度较大的流体中沉降速度较慢,而在流速较大的流体中沉降速度较快。

二、颗粒沉积的过程与形态颗粒沉积的过程可以分为初期沉积和稳定沉积两个阶段。

初期沉积阶段是指颗粒进入流体后的初次沉积,这个阶段颗粒之间的相互间隔较大,形成物料的斜坡状。

而在稳定沉积阶段,颗粒之间的相互间隔变小,颗粒层逐渐达到平衡,形成水平的沉积层。

稳定沉积的形态受到流体的流速、颗粒粒径和浓度等因素的影响。

较大的流速和较大的颗粒粒径可以形成较厚的沉积层,而较低的浓度可以形成较薄的沉积层。

三、颗粒沉积厚度的影响因素颗粒沉积厚度受到多个因素的影响,包括颗粒粒径、颗粒浓度、流体流速和流体粘度等。

较大的颗粒粒径和较高的颗粒浓度会增加沉积层的厚度,而较大的流速和较小的流体粘度也会导致较厚的沉积层形成。

此外,沉积物的类型和地质环境也会对沉积层的厚度产生影响。

例如,沉积在湖泊或海洋中的沉积物往往比河流中的沉积物厚。

四、颗粒沉积的应用颗粒沉积的研究在许多领域有着广泛的应用。

在沉积岩地质学中,对颗粒沉积过程和沉积层的研究可以帮助识别地层的年代和环境,从而更好地理解地球历史和地质演变过程。

在工程领域中,对颗粒沉积的研究可以用于分析河流和海湾的冲淤变化,以及河道和港口的维护和设计。

此外,对颗粒沉积的研究还在环境科学中有重要的应用,用于分析水体中的悬浮物和底泥的分布和迁移。

流体动力学中的颗粒-粒子流动导言流体动力学是研究流体力学和动力学性质的科学分支。

在流体动力学中,颗粒-粒子流动则是一个重要的研究方向。

颗粒-粒子流动是指在流体中存在着一些离散的颗粒或粒子,在流体的作用下发生运动和相互作用的现象。

颗粒-粒子流动广泛应用于颗粒物料输送、颗粒物料分散、颗粒物料混合等领域。

颗粒-粒子流动的基本概念在流体动力学中,颗粒-粒子流动指的是由流体中的颗粒或粒子组成的流动体系。

颗粒-粒子流动体系不仅包括了流体的流动特性,还包括颗粒或粒子的运动和相互作用。

在颗粒-粒子流动体系中,流体与颗粒或粒子之间存在着复杂的相互作用力,如颗粒-粒子之间的接触力、流体对颗粒或粒子的拖曳力等。

颗粒-粒子流动体系的运动和相互作用规律受到多个因素的影响,包括颗粒或粒子的物理性质、流体的性质以及流动条件等。

颗粒-粒子流动体系的运动可以分为两个方面,一是颗粒或粒子相对于流体的运动,二是颗粒或粒子间的相互作用。

颗粒-粒子流动体系的相互作用力包括接触力、摩擦力、颗粒或粒子对流体的扰动力等。

颗粒-粒子流动的研究方法研究颗粒-粒子流动的方法有多种,包括实验方法、数值模拟方法和理论分析方法等。

实验方法是最直接的研究颗粒-粒子流动行为的方法,通过设计合适的实验装置和测量手段,可以获得颗粒-粒子流动的实际情况。

数值模拟方法则通过建立颗粒-粒子流动的数学模型,利用计算机进行数值求解,得到流体和颗粒或粒子的运动和相互作用的信息。

理论分析方法则是从理论角度出发,通过对颗粒-粒子流动体系的基本方程进行推导和分析,来揭示颗粒-粒子流动的规律和特性。

在实验方法中,常用的手段包括粒子追踪技术、颗粒图像测速技术等。

粒子追踪技术通过跟踪颗粒或粒子的运动轨迹来获得颗粒-粒子流动的信息。

颗粒图像测速技术则是利用高速相机对流体中的颗粒或粒子进行拍摄,然后根据图像处理技术来获得颗粒-粒子流动的速度和位置信息。

数值模拟方法是研究颗粒-粒子流动的重要手段之一,可以对流体动力学和颗粒或粒子运动进行数值计算,揭示流体和颗粒或粒子的运动规律。

颗粒群与流体之间的换热多相流广泛地存在于自然界以及工业生产中,例如大气悬浮物、喷雾燃烧、煤粉疏运等等。

在气固/液固多相流运动中,颗粒与流体之间的相互作用影响着输运中的传热、传质过程。

颗粒与流体之间存在着四种相互作用:1.颗粒对流体运动的作用;2.流体对颗粒运动的影响;3.颗粒与颗粒之间的直接碰撞作用;4.颗粒与颗粒之间通过流体产生的非直接相互作用。

本篇主要介绍颗粒对流体的作用。

湍流调制或湍流变动(Turbulent Modulation)问题是颗粒对流体运动的作用的典型问题。

在湍流场中,颗粒尺寸、颗粒密度、颗粒质量载率(定义为颗粒质量流量与气体质量流量之比)、颗粒体积份额、颗粒雷诺数以及流体雷诺数均能够影响湍流结构,从而会增强或削弱湍流。

稀相颗粒对湍流的作用来自于如下方面:1.颗粒增强耗散率;2.颗粒与湍流之间的动能传递;3.颗粒尾部涡结构的形成以及脱落。

当颗粒尺度小于Kolmogorov尺度时,第一个和第二个因素起主导作用。

颗粒从大尺度涡中获得能量导致湍流能量的耗散。

运动的颗粒又把获得的能量传递给小尺度的颗粒导致小尺度湍流能量的增强。

当颗粒尺度大于Kolmogorov尺度时,第三个因素变得十分重要。

颗粒尾涡的扰动和脱落会给湍流增加额外的能量。

尽管如此,颗粒对湍流变动的机理仍旧不是十分清楚,目前可用的理论仍然无法预测湍流动能变化的强度,甚至有些情况下还无法预测湍动能是增强或削弱。

由于颗粒对湍流的作用机理十分复杂,因而许多学者对此进行了大量的实验研究和探讨。

Maeda et al. (1980) 研究了上升圆管中颗粒尺寸对湍流的影响。

他们的研究发现在研究的范围内,颗粒能够增强湍流强度。

Tsuji & Morikawa (1982a,b) 采用激光多普勒测速仪(LDV)研究了在水平管道(Tsuji & Morikawa,1982a)以及竖直管道(Tsuji & Morikawa,1982b)中气固两相之间的相互作用。

流体力学中的细小颗粒流行为研究流体力学是研究液体和气体运动规律的学科,而细小颗粒流行为研究则是在流体力学范畴内,关注在流体中存在的微粒(如颗粒、颗粒物、颗粒悬浮、颗粒流等)的动态行为和相互作用。

细小颗粒流行为的研究有助于理解许多自然和工程现象,并在多个领域中有重要的应用。

本文将介绍流体力学中细小颗粒流行为的研究方法、理论基础和应用案例。

1. 引言作为流体力学的一个重要研究领域,细小颗粒流行为研究自20世纪初以来就吸引了众多科学家和工程师的兴趣。

这里的细小颗粒通常指的是直径小于1mm的颗粒,例如粉尘、颗粒物、细胞等。

在实际应用中,细小颗粒的流行为涉及到多个学科,包括物理学、化学、生物学、环境科学、材料科学等。

通过研究细小颗粒在不同流体环境下的行为,我们可以深入理解颗粒动力学和相互作用规律,进而为各个领域中的实际问题提供解决方案。

2. 细小颗粒流行为研究方法研究细小颗粒流行为需要一系列的研究方法,例如实验观测、数值模拟和理论分析等。

2.1 实验观测实验观测是研究细小颗粒流行为的基础手段之一。

通过实验,我们可以获取颗粒的运动轨迹、速度、密度等信息,并进一步探究颗粒的运动规律。

实验观测可以使用不同的设备和技术,例如高速摄像机、光学显微镜、激光技术、粒子图像测速仪等。

通过这些设备和技术,研究者可以实时观测颗粒在不同流体环境中的行为,并对实验结果进行详细的分析和解读。

2.2 数值模拟数值模拟是近年来在细小颗粒流行为研究中得到广泛应用的方法之一。

通过建立适当的数值模型和计算方法,可以模拟出颗粒在流体中的运动过程,并得到运动轨迹、速度分布、流场特征等信息。

数值模拟方法包括离散元方法、多尺度模拟方法、计算流体力学方法等。

这些方法可以根据具体问题的需要选择适当的模型和算法,进而研究细小颗粒在流体中的行为。

2.3 理论分析除了实验观测和数值模拟,理论分析也是研究细小颗粒流行为的重要方法之一。

通过建立适当的理论模型和数学方程,可以对颗粒的运动规律进行推导和分析。

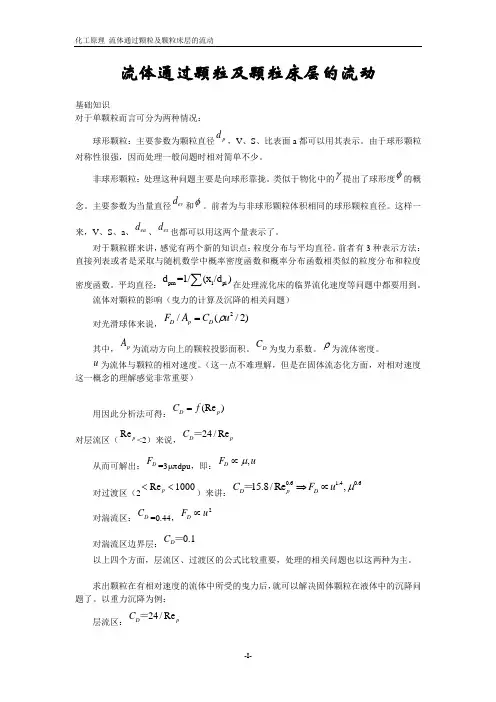

流体通过颗粒及颗粒床层的流动基础知识对于单颗粒而言可分为两种情况:球形颗粒:主要参数为颗粒直径p d ,V 、S 、比表面a 都可以用其表示。

由于球形颗粒对称性很强,因而处理一般问题时相对简单不少。

非球形颗粒:处理这种问题主要是向球形靠拢。

类似于物化中的γ提出了球形度φ的概念。

主要参数为当量直径ev d 和φ。

前者为与非球形颗粒体积相同的球形颗粒直径。

这样一来,V 、S 、a 、ea d 、es d 也都可以用这两个量表示了。

对于颗粒群来讲,感觉有两个新的知识点:粒度分布与平均直径。

前者有3种表示方法:直接列表或者是采取与随机数学中概率密度函数和概率分布函数相类似的粒度分布和粒度密度函数。

平均直径:pm i pi d =1/(x /d )∑在处理流化床的临界流化速度等问题中都要用到。

流体对颗粒的影响(曳力的计算及沉降的相关问题)对光滑球体来说,2/(/2)D p D F A C u ρ= 其中,p A 为流动方向上的颗粒投影面积。

D C 为曳力系数。

ρ为流体密度。

u 为流体与颗粒的相对速度。

(这一点不难理解,但是在固体流态化方面,对相对速度这一概念的理解感觉非常重要)用因此分析法可得:(Re )D p C f =对层流区(Re p <2)来说,24/Re D p C = 从而可解出:D F =3μπdpu ,即:,D F u μ∝ 对过渡区(2Re 1000p <<)来讲:0.61.40.615.8/Re ,D p D C F u μ⇒∝=对湍流区:D C =0.44,2D F u ∝对湍流区边界层:0.1D C =以上四个方面,层流区、过渡区的公式比较重要,处理的相关问题也以这两种为主。

求出颗粒在有相对速度的流体中所受的曳力后,就可以解决固体颗粒在液体中的沉降问题了。

以重力沉降为例:层流区:24/Re D p C =2()/18t p p u d g ρρμ=- 这一公式又称斯托克斯公式,应用很广,在后面的传热、蒸发等章节都有出现。

流体力学中的纳米颗粒分析引言纳米颗粒是一种具有极小尺寸的微粒,其尺寸范围在1到100纳米之间。

由于其特殊的尺度效应和表面效应,纳米颗粒在物理、化学、生物学和材料科学等领域具有重要的应用价值。

流体力学是研究流体运动及其与力的关系的学科,而流体力学中的纳米颗粒分析则是探索纳米颗粒在流体中的行为与性质的重要研究方向。

本文将回顾流体力学中的纳米颗粒分析的相关理论、方法和应用,并展望未来的研究发展方向。

纳米颗粒在流体中的行为纳米颗粒在流体中的运动行为受到多种因素的影响,包括流体性质、纳米颗粒的尺寸、形状和表面性质等。

其中最重要的因素之一是纳米颗粒与流体之间的相互作用力。

常见的纳米颗粒与流体之间的相互作用力有静电力、浮力、黏滞阻力和布朗力等。

这些作用力的大小和方向直接影响纳米颗粒在流体中的受力情况和运动轨迹。

纳米颗粒在流体中的行为可以分为三种主要形态:扩散、输运和聚集。

扩散是指纳米颗粒在流体中的随机热运动,其运动路径呈现无规则的布朗运动。

输运是指纳米颗粒在流体中受到外部力的作用而在流体中产生有向的移动。

聚集是指纳米颗粒之间的相互作用力导致其聚集成团或形成有序结构。

纳米颗粒的扩散、输运和聚集行为对于纳米颗粒在流体中的分散状态、扩散速率和沉降速率等具有重要影响。

流体力学中的纳米颗粒分析方法流体力学中的纳米颗粒分析方法可以分为实验方法和数值模拟方法两大类。

实验方法实验方法是通过实际实验观测纳米颗粒在流体中的行为以及测量其相关物理量来进行分析。

常用的实验方法有激光光散射、动态光散射、扫描电子显微镜和原子力显微镜等。

激光光散射是一种基于光的散射原理测量纳米颗粒尺寸和分布的方法,可以用来研究纳米颗粒的扩散和聚集行为。

动态光散射可以用来测量纳米颗粒的输运行为和流体中纳米颗粒的浓度分布。

扫描电子显微镜和原子力显微镜则可以用来观察纳米颗粒的形貌和表面结构。

数值模拟方法数值模拟方法是通过建立纳米颗粒在流体中的数学模型,利用计算机模拟纳米颗粒在流体中的行为。