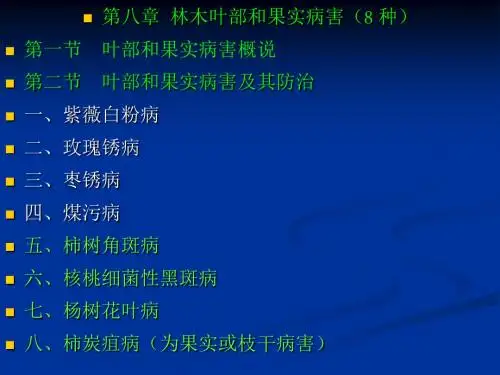

林木病理学2生理讲义性病害

- 格式:ppt

- 大小:2.24 MB

- 文档页数:55

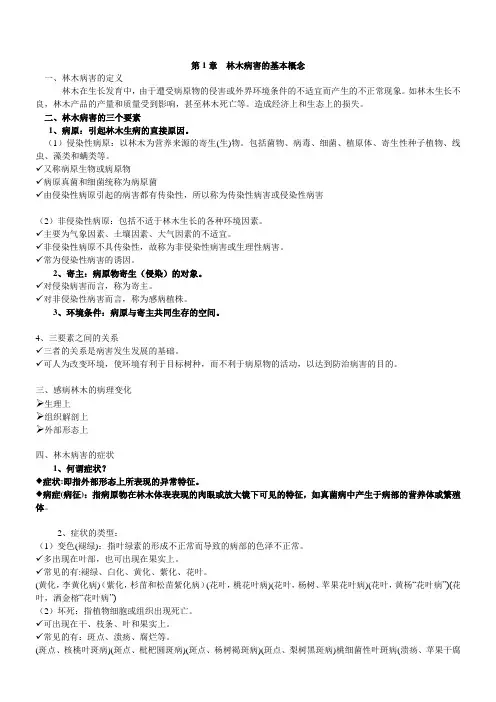

第1章林木病害的基本概念一、林木病害的定义林木在生长发育中,由于遭受病原物的侵害或外界环境条件的不适宜而产生的不正常现象。

如林木生长不良,林木产品的产量和质量受到影响,甚至林木死亡等。

造成经济上和生态上的损失。

二、林木病害的三个要素1、病原:引起林木生病的直接原因。

(1)侵染性病原:以林木为营养来源的寄生(生)物。

包括菌物、病毒、细菌、植原体、寄生性种子植物、线虫、藻类和螨类等。

✓又称病原生物或病原物✓病原真菌和细菌统称为病原菌✓由侵染性病原引起的病害都有传染性,所以称为传染性病害或侵染性病害(2)非侵染性病原:包括不适于林木生长的各种环境因素。

✓主要为气象因素、土壤因素、大气因素的不适宜。

✓非侵染性病原不具传染性,故称为非侵染性病害或生理性病害。

✓常为侵染性病害的诱因。

2、寄主:病原物寄生(侵染)的对象。

✓对侵染病害而言,称为寄主。

✓对非侵染性病害而言,称为感病植株。

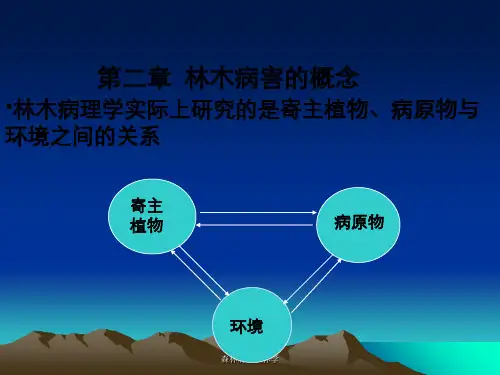

3、环境条件:病原与寄主共同生存的空间。

4、三要素之间的关系✓三者的关系是病害发生发展的基础。

✓可人为改变环境,使环境有利于目标树种,而不利于病原物的活动,以达到防治病害的目的。

三、感病林木的病理变化生理上组织解剖上外部形态上四、林木病害的症状1、何谓症状?◆症状:即指外部形态上所表现的异常特征。

◆病症(病征):指病原物在林木体表表现的肉眼或放大镜下可见的特征,如真菌病中产生于病部的营养体或繁殖体。

2、症状的类型:(1)变色(褪绿):指叶绿素的形成不正常而导致的病部的色泽不正常。

✓多出现在叶部,也可出现在果实上。

✓常见的有:褪绿、白化、黄化、紫化、花叶。

(黄化,李黄化病)(紫化,杉苗和松苗紫化病)(花叶,桃花叶病)(花叶,杨树、苹果花叶病)(花叶,黄杨“花叶病”)(花叶,洒金榕“花叶病”)(2)坏死:指植物细胞或组织出现死亡。

✓可出现在干、枝条、叶和果实上。

(斑点、核桃叶斑病)(斑点、枇杷圆斑病)(斑点、杨树褐斑病)(斑点、梨树黑斑病)桃细菌性叶斑病(溃疡、苹果干腐病)(溃疡)(溃疡和腐烂)(腐烂、苹果腐烂病)(3)畸形:寄主细胞或组织受刺激或受抑制而生长过度或不足,引起的各种怪异的形状,如产生丛生、变形(肿大、皱缩)、肿瘤等现象。

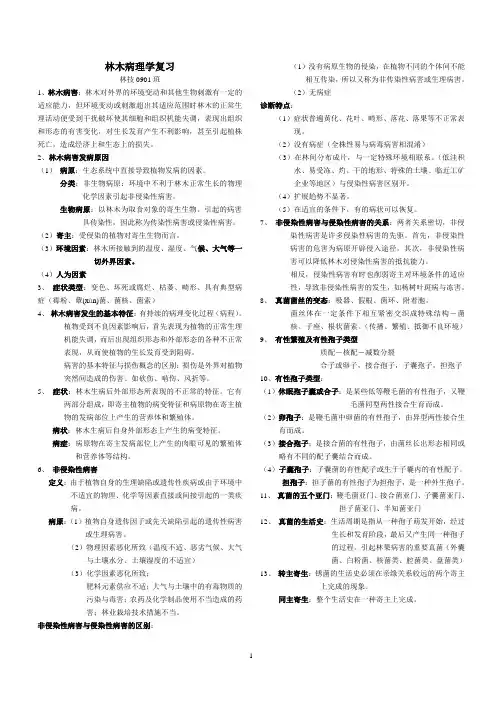

林木病理学复习林技0901班1、林木病害:林木对外界的环境变动和其他生物刺激有一定的适应能力,但环境变动或刺激超出其适应范围时林木的正常生理活动便受到干扰破坏使其细胞和组织机能失调,表现出组织和形态的有害变化,对生长发育产生不利影响,甚至引起植株死亡,造成经济上和生态上的损失。

2、林木病害发病原因(1)病原:生态系统中直接导致植物发病的因素。

分类:非生物病原:环境中不利于林木正常生长的物理化学因素引起非侵染性病害。

生物病原:以林木为取食对象的寄生生物。

引起的病害具传染性,因此称为传染性病害或侵染性病害。

(2)寄主:受侵染的植物对寄生生物而言。

(3)环境因素:林木所接触到的温度、湿度、气候、大气等一切外界因素。

(4)人为因素3、症状类型:变色、坏死或腐烂、枯萎、畸形、具有典型病症(霉粉、蕈(xùn)菌、菌核、菌索)4、林木病害发生的基本特征:有持续的病理变化过程(病程)。

植物受到不良因素影响后,首先表现为植物的正常生理机能失调,而后出现组织形态和外部形态的各种不正常表现,从而使植物的生长发育受到阻碍。

病害的基本特征与损伤概念的区别:损伤是外界对植物突然间造成的伤害。

如砍伤、啃伤、风折等。

5、症状:林木生病后外部形态所表现的不正常的特征。

它有两部分组成,即寄主植物的病变特征和病原物在寄主植物的发病部位上产生的营养体和繁殖体。

病状:林木生病后自身外部形态上产生的病变特征。

病症:病原物在寄主发病部位上产生的肉眼可见的繁殖体和营养体等结构。

6、非侵染性病害定义:由于植物自身的生理缺陷或遗传性疾病或由于环境中不适宜的物理、化学等因素直接或间接引起的一类疾病。

病原:(1)植物自身遗传因子或先天缺陷引起的遗传性病害或生理病害。

(2)物理因素恶化所致(温度不适、恶劣气候、大气与土壤水分、土壤湿度的不适宜)(3)化学因素恶化所致:肥料元素供应不适;大气与土壤中的有毒物质的污染与毒害;农药及化学制品使用不当造成的药害;林业栽培技术措施不当。

Course Education Research课程教育研究2021年第41期林木病理学是植物病理学的一个分支,应用植物病理学的基本原理与方法,研究树木病害的症状、分布、病害产生因素、发展与变化规律及其预防技术问题的一个专业课程。

《林木病理学》是本校森林学专业的重点专业课,理论性和实践性都很强,对学生的基础知识和实际能力都有较高要求。

该课程内容中涉及理论性的部分主要有植物病原、致病机理等,还有很重要的实践环节,即林木病害诊断、病害发生和流行规律及其防治方法[1-3]。

一、《林木病理学》课程教学现状课程内容比较庞杂,专业名词很拗口,而且需要死记硬背,学起来单调呆板,很难调动学生的学习兴趣。

在我国一些农林类院校该课程设置是大学二年级先学习《普通植物病理学》64学时,三年级开设《林木病理学》48学时。

目前该课程在我院是大学三年级学生直接开设,共48个学时(40+8),实验8学时,实验主要是观察验证型。

在前期的教学实践中,本课组教师使用的主要课堂教学手段是通过多媒体教学课件讲授、结合标本辨识。

在多媒体课件中运用了大量的图片、动画等,在一定程度上激发了学生的学习兴趣。

但由于课时量的限制,使得很多相关内容无法在课堂上作详尽地解释,内容繁多且知识点细碎,学生往往抓不住重点,考试前死记硬背十几页的知识点,在试卷上却拿不到高分,给学生对知识的理解造成了一定的障碍。

究其原因,主要是由于学习者对课堂的参与度不高,对基础知识了解得不够深入,而缺乏实践经验,学生有时很难掌握抽象的理论知识和概念,甚至没有学习兴趣和学习积极性,这就需要老师必须改变传统的教学方法,怎样把课堂的重心从“教”向“学”转移,怎样在限定的课时内调动学生的学习兴趣,怎样将《林木病理学》上得生动有趣,使学生自主学习并掌握知识点,从而要求老师必须在课堂内外融合运用各种课堂技巧与技能。

综上所述,《林木病理学》作为森林学专业的一门理论和实际于一身的专业基础课和承前启后的学科骨干专业课,我们将以“两性一度”为标准,以创新、灵活的方式充分利用线上线下的教育资源进行教学,合理提升学业挑战度、增加教学难点、拓展教学纵深,切实提高专业课质量,培养学生人文、科学和职业素养同时,提高学生的综合能力,从而真正体现学生在学习中的主体地位。

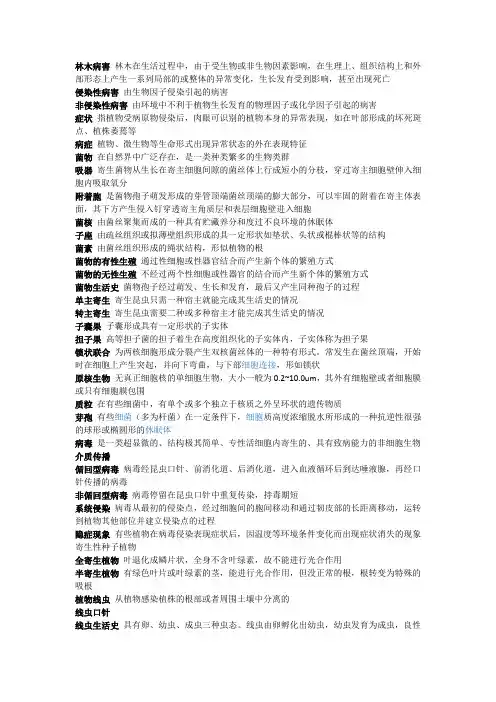

林木病害林木在生活过程中,由于受生物或非生物因素影响,在生理上、组织结构上和外部形态上产生一系列局部的或整体的异常变化,生长发育受到影响,甚至出现死亡侵染性病害由生物因子侵染引起的病害非侵染性病害由环境中不利于植物生长发育的物理因子或化学因子引起的病害症状指植物受病原物侵染后,肉眼可识别的植物本身的异常表现,如在叶部形成的坏死斑点、植株萎蔫等病症植物、微生物等生命形式出现异常状态的外在表现特征菌物在自然界中广泛存在,是一类种类繁多的生物类群吸器寄生菌物从生长在寄主细胞间隙的菌丝体上行成短小的分枝,穿过寄主细胞壁伸入细胞内吸取氧分附着胞是菌物孢子萌发形成的芽管顶端菌丝顶端的膨大部分,可以牢固的附着在寄主体表面,其下方产生侵入钉穿透寄主角质层和表层细胞壁进入细胞菌核由菌丝聚集而成的一种具有贮藏养分和度过不良环境的休眠体子座由疏丝组织或拟薄壁组织形成的具一定形状如垫状、头状或棍棒状等的结构菌素由菌丝组织形成的绳状结构,形似植物的根菌物的有性生殖通过性细胞或性器官结合而产生新个体的繁殖方式菌物的无性生殖不经过两个性细胞或性器官的结合而产生新个体的繁殖方式菌物生活史菌物孢子经过萌发、生长和发育,最后又产生同种孢子的过程单主寄生寄生昆虫只需一种宿主就能完成其生活史的情况转主寄生寄生昆虫需要二种或多种宿主才能完成其生活史的情况子囊果子囊形成具有一定形状的子实体担子果高等担子菌的担子着生在高度组织化的子实体内,子实体称为担子果锁状联合为两核细胞形成分裂产生双核菌丝体的一种特有形式。

常发生在菌丝顶端,开始时在细胞上产生突起,并向下弯曲,与下部细胞连接,形如锁状原核生物无真正细胞核的单细胞生物,大小一般为0.2~10.0um,其外有细胞壁或者细胞膜或只有细胞膜包围质粒在有些细菌中,有单个或多个独立于核质之外呈环状的遗传物质芽孢有些细菌(多为杆菌)在一定条件下,细胞质高度浓缩脱水所形成的一种抗逆性很强的球形或椭圆形的休眠体病毒是一类超显微的、结构极其简单、专性活细胞内寄生的、具有致病能力的非细胞生物介质传播偱回型病毒病毒经昆虫口针、前消化道、后消化道,进入血液循环后到达唾液腺,再经口针传播的病毒非偱回型病毒病毒停留在昆虫口针中重复传染,持毒期短系统侵染病毒从最初的侵染点,经过细胞间的胞间移动和通过韧皮部的长距离移动,运转到植物其他部位并建立侵染点的过程隐症现象有些植物在病毒侵染表现症状后,因温度等环境条件变化而出现症状消失的现象寄生性种子植物全寄生植物叶退化成鳞片状,全身不含叶绿素,故不能进行光合作用半寄生植物有绿色叶片或叶绿素的茎,能进行光合作用,但没正常的根,根转变为特殊的吸根植物线虫从植物感染植株的根部或者周围土壤中分离的线虫口针线虫生活史具有卵、幼虫、成虫三种虫态。

林木病理学Forest Pathology二、植物病理学的概念病斑:症状真菌、细菌:病原致病原因:机制病害的扩展蔓延:发生发展规律治疗:防治措施植物病理学的定义:研究经济植物病害的症状、病原、致病机制、发病规律和防治方法的一门科学。

三、病害对农业、林业的危害爱尔兰饥荒:爱尔兰人以马铃薯为主要粮食,1845-1846年马铃薯晚疫病在爱尔兰大流行,导致150万人饿死,迫使100万人逃离本土。

植物病理学由此诞生。

孟加拉饥荒:1942年印度的孟加拉邦水稻胡麻叶斑病大流行,约200万人饿死。

1870-1880年,原产咖啡的斯里兰卡,咖啡锈病严重危害,咖啡产业被全部摧毁,后改种茶叶。

1881-1888年,法国葡萄霜霉病严重发生,使久负盛名的法国酿酒业几乎全部停顿。

1970年玉米小斑病在美国大流行,减产15%约165亿Kg,经济损失达10亿美元。

松材线虫病从日本传入,自1982年以来危害面积达7万hot因该病危害已累计致死松树3 500多万株。

目前已严重威胁到安徽黄山、浙江西湖等风景名胜区的安全以及整个中部及南部的大面积松林。

桉树青枯病成为广东、广西及海南地区桉树发展的严重障碍,1982年以来发病累计面积已达10万hm。

红松疱锈病、落叶松枯梢病(北方)如辽宁,这两种病害每年发病面积达9.5万hO。

四、林木病理学的发展历史林木病理学(森林病理学),是研究林木病害的症状、致病原因、发生和流行规律及其防治的一门科学。

植物病理学的一个分支学科。

Robert Hartig (德国人)1882年出版了《树病学》一书,这是世界上第一本林木病理学教材,标志着林木病理学的诞生,他本人被推崇为林木病理学的创始人。

1934年苏联的C. H .瓦宁出版了《森林植物病理学》教科书。

我国的林木病理学发展的四个时期萌生时期(1917 ~ 1953 )1952年后,森林植物病理学正式列入高、中等林业院(学)校的教学计划。

创建时期(1954 ~ 1978 )1958年到1960年间,北京林学院、南京林学院、东北林学院和中南林学院等设立了森保专业或森林病虫害防治专业。

林木病理学整理名词解释:林木病害的定义:林木在生活过程中,由于受生物或非生物因素的影响,在生理上、组织结构上和外部形态上产生一系列局部的或整体的异常变化,生长发育受到显著影响,甚至出现死亡,这种现象称为林木病害。

病征:在林木病部病原物产生的营养体和繁殖体。

症状:林木发病后,病部表现出的综合特征,是病状和病征的总称。

菌物:是一类大多数能形成丝状分枝的营养体,有细胞壁和细胞核,不含有叶绿素和其他光合色素,有性生殖和无性生殖产生抱子的生物。

繁殖体:真菌产生抱子的结构(子实体)及其形成的抱子真菌的生活史:真菌孢子经过萌发、生长和发育,最后又产生同一种孢子的过程。

生理小种:对不同寄主植物品种的致病性不同而划分的生物群。

原核生物:是指无真正的细胞核,遗传物质分散在细胞质中,无核膜包被,仅形成一个圆形或椭圆形的核区的低等生物,包括细菌、放线菌、蓝细菌和菌原体等。

细菌的生物学概念:是低等的单细胞生物;形体微小,结构简单;无成形细胞核,即无核仁和核膜;属于原核生物。

多数细菌是异养的。

懿:在人工固体培养基上形成的以接种点为中心的圆形或其它形状的肉眼可见的群体。

全寄生:无叶绿素,无根,从寄主吸收全部营养物质。

半寄生:有叶绿素,但无真正的根,须从寄主吸取水分和矿物质。

病毒:是一类超显微的、机构及其简单的、专性活细胞内寄生的、具有致病能力的非细胞生物非侵染性病害:由环境中不利于植物生长发育的各种物理和化学因素直接引起的植物病害称为非侵染性病害,也称为生理性病害病程:从病原物接触寄主开始到植物表现症状的过程。

侵染循环:是指越冬的病原物,在一个生长季节中,经一定方式传播侵入后引起寄主发病,到下一生长季节寄主再度发病的过程。

整个过程包括病原物的越冬、传播、初次侵染和再次侵染。

寄生性:病原物依附寄主生存的能力,即指病原物吸取寄主营养的能力。

病原物的致病性:指病原物对寄主的毒害能力,即病原物引起寄主发病和对寄主进行破坏的能力。

也称致病力或毒力。

名词解释1林木病理学:是研究林木病害的症状,致病原因,发生和流行规律及其防治的一门科学。

2林木病害:林木在生长发育过程中,由于遭受有害生物的侵袭或恶劣条件的影响,其正常的生理活动被干扰和破坏,细胞、组织、器官和形态特征产生一系列反常变化甚至引起植株死亡,造成经济、景观或生态上的损失的现象成为林木病害3病原物:任何诱发病害的因素。

包括生物与非生物病原物两类。

生物性病原:生物性病原被称为病原生物或病原物,病原物主要有真菌,细菌,菌原体,病毒,线虫和寄生性种子植物,藻类等病害的分类:侵染性病害(由病原生物侵染造成的病害,因病原生物能够在植物间传染,因而又称为传染性病害)、非侵染性病害(没有病原生物的参与,只是由于植物自身的原因或者由于外界环境条件所形成的病害,在植物间不会传染)。

4侵染性病害(传染性病害):由生物性病原引起的病害5非侵染性病害(非传染性病害):由非生物性病原引起的病害6症状:林木发病后,病部表现出的综合特征,是病状和病症的总称病状:发病林木本身,表现的不正常形态特征病症:病原物在植物病部的特征性表现7真菌:是有真正细胞核没有叶绿素的生物,他们一般都进行无性繁殖和有性生殖,能产生孢子,他们的营养体,通常是丝状的且有分支的结构,具有几丁质或纤维素的细胞壁,并常常是进行吸收营养的生物8营养体:真菌在营养生殖阶段的结构。

子实体:真菌产生孢子的结构。

菌丝:菌丝状营养体上的单根细丝,有分支或五分枝,有隔或无隔的管状物菌丝体:多根菌丝交织形成的一丛菌丝9菌落:菌丝体呈辐射状,延伸在培养基上形成的菌丝群体10子座:由疏丝组织和拟薄壁组织的一个垫状营养结构。

作用:1在子座上常可形成子实体2渡过不良环境有的子座是由菌组织和寄主组织结合形成的称“假子座”11菌索:由菌丝集结而成的绳索状结构,是强大的侵入机构、营养运输不良条件下休眠结构也称根状菌索。

12子囊果:子囊通过集生而成层,外包以数层菌丝组织形成一个固定形态的子实体特征:营养体是发达有隔膜的菌丝体,常形成各种变态,无性繁殖主要产生各种各样的分生孢子,有性生殖产生子囊和子囊孢子,子囊多数棍棒形或圆筒形,内含八个子囊孢子,23分生孢子梗束,有书多聚集成垫状的很短的分生孢子梗,顶端产生分生孢子 28寄生性:指病原物从寄主的细胞或组织中获得营养的能力13寄生性的专化:寄生物对寄主植物的种类或品种具有一定选择性的现象14转主寄生:有些锈菌必须在两种分类上很不相近的寄主上寄生才能完成生活史。