常见危重症的机械通气策略

- 格式:ppt

- 大小:3.51 MB

- 文档页数:60

常见呼吸衰竭的机械通气引言呼吸衰竭是指肺功能严重受限或呼吸肌力减退导致的呼吸功能障碍。

机械通气作为一种重要的呼吸支持措施,在呼吸衰竭患者中应用广泛。

本文将介绍常见的呼吸衰竭类型,并着重讨论机械通气在这些类型中的应用。

1. 急性呼吸窘迫综合征(ARDS)急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种严重的肺部疾病,其特点是肺组织广泛性弥漫性损伤,导致呼吸功能严重受限。

机械通气是ARDS患者常见的治疗手段之一。

1.1 ARDS的定义ARDS的定义根据以下标准来判断:•急性起病•双肺呈弥漫性浸润阴影•氧合指数(PaO2/FiO2)小于200mmHg,即呼吸功能显著受限1.2 ARDS的机械通气策略针对ARDS患者的机械通气策略如下:•高水平的氧合:给予高浓度氧气(FiO2)以维持正常氧合•低潮气量通气:以减少肺泡过度膨胀和气压伤害•正压通气策略:采用较高水平的呼气末正压(PEEP)以改善肺泡塌陷和氧合•呼吸频率调整:根据患者的情况调整呼吸频率以维持合适的通气量和CO2排出2. 慢性阻塞性肺疾病(COPD)慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种进行性发展的呼吸系统疾病,机械通气在COPD急性加重情况下的治疗中起着重要作用。

2.1 COPD急性加重的定义COPD急性加重的定义根据以下标准判断:•呼吸困难加重•咳嗽、痰液量或痰液性质改变•胸闷或胸痛加重2.2 COPD急性加重的机械通气策略针对COPD急性加重的机械通气策略如下:•低潮气量通气:以减少气压伤害•如果氧合不佳,可以给予辅助通气(非侵入性或侵入性)•个体化的PEEP水平:根据患者的情况调整PEEP水平以改善氧合和通气•呼吸频率调整:根据患者的情况调整呼吸频率以维持合适的通气量和CO2排出3. 心源性肺水肿(Cardiogenic Pulmonary Edema)心源性肺水肿是心功能衰竭导致的肺部疾病,机械通气在心源性肺水肿的治疗中具有重要地位。

3.1 心源性肺水肿的定义心源性肺水肿的定义根据以下特点来判断:•心力衰竭•肺部出现充血现象•出现肺泡间质水肿3.2 心源性肺水肿的机械通气策略针对心源性肺水肿的机械通气策略如下:•依据患者的氧合情况,可以给予辅助通气(非侵入性或侵入性)•正压通气策略:通过调节PEEP水平以改善通气和氧合•低潮气量通气:以减少肺泡扩张和气压伤害•病因导向:根据心源性肺水肿的病因进行相应的治疗结论机械通气在常见的呼吸衰竭类型中起着重要作用。

ICU患者气道管理策略患者在进入重症监护病房(ICU)后,正确且有效的气道管理对于患者的康复和预后至关重要。

气道管理的目标是确保患者的氧合和通气,减少并发症的发生。

本文将就ICU患者的气道管理策略进行探讨。

一、气道评估与预测在开始气道管理之前,对患者的气道进行评估十分重要。

通过对患者的病史、体格检查和影像学结果的综合分析,可以初步判断患者是否需要气道管理干预。

同时,还可以进行预测,判断患者是否存在气道堵塞或通气不足的情况。

二、气道保护和清洁正确的气道保护和清洁措施是保障患者气道通畅的关键。

首先,定期清洁口腔和鼻腔,避免沉积和感染。

其次,注重头部抬高,减少反流风险。

此外,定期更换气管插管或气管切开导管,避免导管梗阻和感染。

三、气管插管和撤管对于需要气道管理的患者,气管插管是一种常见的措施。

在气管插管过程中,医护人员需要选择合适的插管尺寸和方式,并通过听诊或其他方法确认插管的正确位置。

此外,在气管插管后,需要定期监测呼气末二氧化碳浓度,确保插管通畅和呼气道保护。

当患者恢复自主呼吸时,需要及时撤除气管插管。

在拔管前,需要进行拔管试验并评估患者是否有撤管困难的危险因素。

如果撤管风险较高,可以选择辅助通气或其他辅助手段来降低撤管失败的风险。

四、非侵入性通气随着技术的发展,非侵入性通气(NIV)在ICU患者的气道管理中占据重要地位。

NIV是指通过面罩或鼻罩等装置提供持续的气道正压。

相比于气管插管,NIV具有更低的并发症风险和更好的生活质量。

然而,使用NIV需要严格的患者选择和技术操作。

在应用NIV前,需要评估患者的合适性,并监测生命体征和气道压力。

此外,NIV的成功需要有合适的面罩或鼻罩尺寸,并根据患者的反馈进行适当调整。

五、气管切开管理对于患者需要长期机械通气或存在撤管困难的情况,气管切开是一种常用的管理策略。

气管切开需要经过详细的评估和手术操作,并在切开后进行正确的固定和护理。

在气管切开后,需要密切监测患者的氧合和通气情况,并通过调整通气参数和设备来保障患者的呼吸功能。

常见的机械通气模式机械通气是一种需要使用医疗器械来帮助病人进行呼吸的治疗方式,常见于重症监护病房(ICU)。

在这种治疗方式中,医生将呼吸机连接到患者的气管或口腔内,将空气压力或容积传送到肺部,有效地保持患者的呼吸功能并提供适当的呼吸支持。

机械通气过程中,医生可以根据病情采用不同的通气模式,以下是一些常见的机械通气模式:1. 辅助控制通气(ACV)这是最常规的通气模式,即通常所说的“全控模式”。

在ACV中,呼吸机以设定的呼吸频率送出设定的潮气量(VT),当病人发出呼吸信号时,呼吸机会为其自动送出一定的氧气和潮气量。

由于ACV是完全由呼吸机控制的模式,因此容易导致或加重病人的通气不足(hypoventilation)或通气过度(hyperventilation),因此需要医生和护士对患者的状况进行密切观察。

2. 吸气压力支持通气(PSV)吸气压力支持通气(PSV)是一种简便、低风险的通气模式。

在PSV模式下,呼吸机根据设置的压力值提供流量,当病人发出呼吸信号时,在呼气阀关闭的情况下将通气压推进肺部,在患者的吸气期保持恒定的气道压力,直至患者的呼吸频率和潮气量达到设定值。

PSV通常是在患者已经可以自主呼吸、但肺功能不足、或需要进行气管插管和撤机时使用。

3. 模拟呼吸通气(SIMV)模拟呼吸通气(SIMV)是将自主呼吸和机械通气相结合的一种模式。

在SIMV 中,医生会设定一定的呼吸频率和潮气量,并在这些参数的基础上为患者提供通气支持。

与ACV不同的是,患者可以在呼吸机支持的呼吸周期以外自主呼吸。

使用SIMV通常需要在患者处于过渡期时使用,由于这个过渡期,患者还无法完全自主呼吸,但是在呼吸机上使用ACV会导致通气过度和萎缩性肺炎等并发症。

4. 压力控制通气(PCV)在压力控制通气(PCV)中,呼吸机以设定的压力为基础,释放一定量的气体来使患者呼吸。

这种模式下,呼吸机会控制通气时间和呼气时间,以确保患者的呼吸量和肺容积。

急性呼吸窘迫综合征患者机械通气指南(最全版)一、前言和背景急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)是一种急性、弥漫性的炎症性肺损伤,为常见的危及人类健康的呼吸危重症之一,重症ARDS患者的重症监护病房(ICU)病死率在40%~50%[1,2,3]。

机械通气是救治ARDS患者的关键医疗措施,合理的机械通气治疗策略可以显著降低病死率,反之则会进一步加剧病情的恶化[4]。

近年来,随着对ARDS病理生理学认识的加深和临床呼吸支持技术的不断发展,ARDS的机械通气治疗策略也发生了显著的变化。

为更新国内临床医务人员对ARDS机械通气治疗的认识并规范其临床应用,中华医学会呼吸病学分会呼吸危重症医学学组依据国内外最新的研究进展,归纳和构建了12个在临床实践中常见的重要问题,并采用目前国际上广泛应用的循证医学方法——GRADE(Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation,即推荐分级的评估、制定和评价)方法[5]制定了《急性呼吸窘迫综合征患者机械通气指南(试行)》(下文简称"指南" )。

指南最终产生了基于循证证据的12个不同治疗方面的临床推荐意见,主要涉及有创正压通气、无创正压通气(NPPV)、俯卧位通气、体外肺辅助(ECLA)技术、高频振荡通气(HFOV)和一氧化氮(NO)吸入等。

指南的主要目的是为临床医务人员进行ARDS患者床旁机械通气治疗时提供最佳的治疗方案,减少与机械通气相关的医源性肺损伤的发生,进而整体提高国内ARDS患者的机械通气治疗水平。

但由于ARDS患者人群的异质性较大,该指南的推荐意见不能作为所有ARDS患者的标准化治疗,临床医务人员应根据各自单位的条件和患者病情进行综合评估和选择。

二、指南制定的方法学1.指南制定委员会成员的组成:指南制定委员会的首席专家由中国工程院院士、中华医学会呼吸病学分会主任委员王辰教授担任,主要负责指南的总体设计和技术指导等工作。

机械通气临床应用指南中华医学会重症医学分会(2024年)引言重症医学是探讨危重病发生发展的规律,对危重病进行预防和治疗的临床学科。

器官功能支持是重症医学临床实践的重要内容之一。

机械通气从仅作为肺脏通气功能的支持治疗起先,经过多年来医学理论的发展及呼吸机技术的进步,已经成为涉及气体交换、呼吸做功、肺损伤、胸腔内器官压力及容积环境、循环功能等,可产生多方面影响的重要干预措施,并主要通过提高氧输送、肺脏爱护、改善内环境等途径成为治疗多器官功能不全综合征的重要治疗手段。

机械通气不仅可以依据是否建立人工气道分为“有创”或“无创”,因为呼吸机具有的不同呼吸模式而使通气有众多的选择,不同的疾病对机械通气提出了具有特异性的要求,医学理论的发展及循证医学数据的增加使对呼吸机的临床应用更加趋于有明确的针对性和规范性。

在这种条件下,不难看出,对危重病人的机械通气制定规范有明确的必要性。

同时,多年临床工作的积累和多中心临床探讨证据为机械通气指南的制定供应了越来越充分的条件。

中华医学会重症医学分会以循证医学的证据为基础,采纳国际通用的方法,经过广泛征求看法和建议,反复仔细探讨,达成关于机械通气临床应用方面的共识,以期对危重病人的机械通气的临床应用进行规范。

重症医学分会今后还将依据医学证据的发展及新的共识对机械通气临床应用指南进行更新。

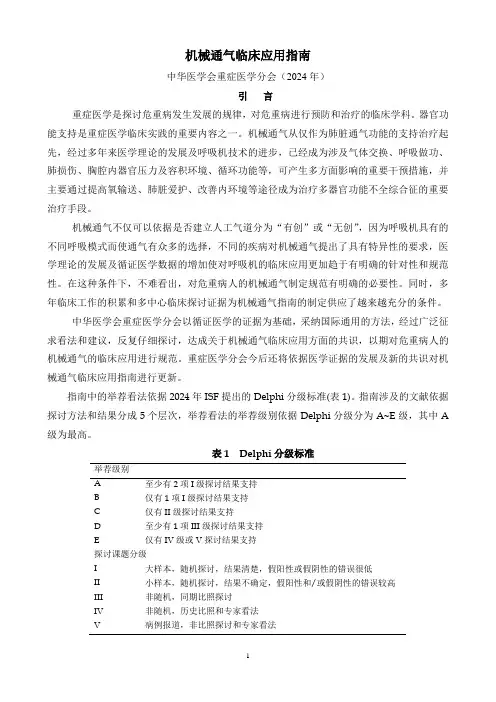

指南中的举荐看法依据2024年ISF提出的Delphi分级标准(表1)。

指南涉及的文献依据探讨方法和结果分成5个层次,举荐看法的举荐级别依据Delphi分级分为A E级,其中A 级为最高。

表1 Delphi分级标准举荐级别A 至少有2项I级探讨结果支持B 仅有1项I级探讨结果支持C 仅有II级探讨结果支持D 至少有1项III级探讨结果支持E 仅有IV级或V探讨结果支持探讨课题分级I 大样本,随机探讨,结果清楚,假阳性或假阴性的错误很低II 小样本,随机探讨,结果不确定,假阳性和/或假阴性的错误较高III 非随机,同期比照探讨IV 非随机,历史比照和专家看法V 病例报道,非比照探讨和专家看法危重症患者人工气道的选择人工气道是为了保证气道通畅而在生理气道与其他气源之间建立的连接,分为上人工气道和下人工气道,是呼吸系统危重症患者常见的抢救措施之一。

常见危重症的机械通气策略概述机械通气是一种重要的治疗方法,常用于危重症患者,如急性呼吸窘迫综合症(ARDS)、严重肺炎、创伤等疾病,以维持患者的呼吸功能和气体交换。

机械通气的目标是改善患者的氧合和通气,减轻呼吸肌疲劳,降低呼吸功耗,促进病情的恢复。

本文将介绍常见危重症的机械通气策略。

急性呼吸窘迫综合症(ARDS)的机械通气策略ARDS是一种严重的肺部疾病,常见于严重创伤、感染、烧伤等患者。

对于ARDS患者的机械通气策略主要包括以下几个方面:气道保护策略气道保护策略是ARDS患者机械通气的关键。

主要包括以下措施: - 使用小潮气量通气:通常建议使用6ml/kg的潮气量,以减少气道平台压和肺泡过度膨胀。

- 呼气末正压(PEEP)的调节:通过适当增加PEEP来改善氧合,避免肺泡塌陷和呼气末闭陷。

气体交换优化•氧合指数的监测和调节:目标是维持氧合指数在合理范围内,通常在150-200 mmHg。

•通气指标的监测和调节:目标是维持动脉血气二氧化碳分压(PaCO2)在正常范围内,通常在35-45 mmHg。

呼吸机参数的调节•呼气末正压(PEEP)的调节:根据患者的肺压力-容积曲线和氧合指数,逐渐增加PEEP来改善肺泡塌陷和氧合。

•支持压力的调节:根据患者的肺顺应性和气道阻力,调节支持压力来保证充分通气和避免肺过度膨胀。

严重肺炎的机械通气策略严重肺炎是一种常见的呼吸系统感染,机械通气是治疗严重肺炎患者的重要手段。

针对严重肺炎患者的机械通气策略主要包括以下几个方面:气管内导管的选择对于严重肺炎患者,气管内导管的选择通常是人工气道插管或气管切开。

具体选择哪种方式应由医生根据患者的具体情况综合考虑。

屏障性通气策略严重肺炎的患者需要进行屏障性通气,以减少呼吸机相关性肺损伤的发生。

具体措施包括: - 使用小潮气量通气:推荐使用4-8ml/kg的潮气量。

- 低张肺保护性通气策略:维持正压通气时的平台压低于30 cmH2O。

急性呼吸窘迫综合征患者机械通气指南试行简介急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种常见的危重症,机械通气是ARDS治疗的重要手段。

本文旨在介绍急性呼吸窘迫综合征患者机械通气指南的试行,包括机械通气的定义、适应症、注意事项以及机械通气的具体实施方案。

机械通气的定义机械通气是指在呼吸道插管或气管切开的情况下,通过呼吸机的辅助下将氧气和呼出二氧化碳排出体外的方法。

适应症急性呼吸窘迫综合征患者需要机械通气的适应症包括:1.氧合指数<100mmHg或PaO2/FiO2<200mmHg(在PEEP≥5cmH2O或CPAP时测定);2.呼吸窘迫,表现为呼吸频率>30次/分,潮气量<8ml/kg(预计体重)或呼吸窘迫指数>5cmH2O/L/s;3.意识障碍,表现为格拉斯哥昏迷评分<8分。

注意事项在机械通气治疗过程中,需要注意以下事项:1.呼吸机设定应充分考虑患者情况,避免过度通气;2.导管管路的选择和操作应符合规范和标准;3.呼吸机设定应经常进行监测和调整,避免对患者造成不利影响。

机械通气具体实施方案在机械通气治疗中,需要考虑以下方面:1.通气模式的选择:可以选择容量控制通气、压力控制通气或压力支持通气等模式;2.呼吸频率和潮气量的控制:呼吸频率一般为10-35次/分,潮气量一般为6-8ml/kg;3.氧气浓度和呼气末正压:一般情况下FiO2为40%-60%,PEEP的选择应根据氧合指数和肺容积等因素综合考虑;4.窒息时间及其对机械通气的影响:在呼吸机支持下的长期通气,容易造成肺泡不张、肺间质纤维化等并发症。

本文介绍了急性呼吸窘迫综合征患者机械通气指南的试行,涵盖了机械通气的定义、适应症、注意事项以及机械通气的具体实施方案。

我们应该根据患者的具体情况合理选择机械通气模式,并注意在治疗过程中的细节,确保治疗有效且安全。

急性呼吸窘迫综合征(Acute respiratory distress syndrome,ARDS)是一种急性、弥漫性的炎症性肺损伤,为常见的危及人类健康的呼吸危重症之一,重症ARDS 患者的重症监护病房(ICU)病死率在40%~50%。

机械通气是救治ARDS 患者的关键医疗措施。

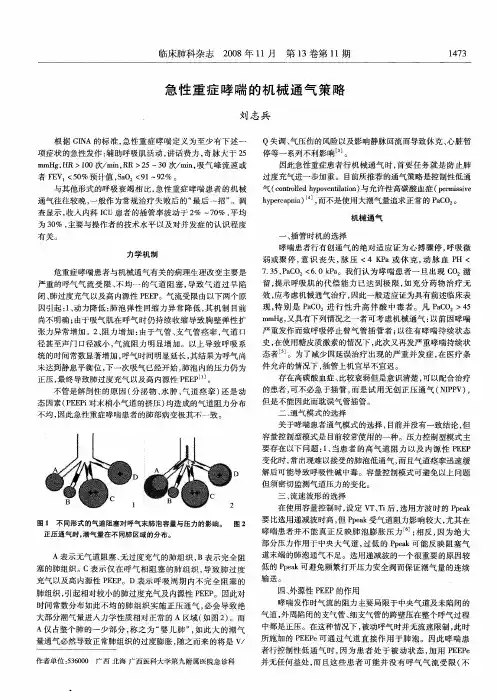

ARDS 患者机械通气的管理问题1:容量控制通气(VCV)模式与压力控制通气(PCV)模式如何选择?推荐意见:临床医务人员可以根据个人经验选择PCV 或VCV 模式(UG,中级证据质量)。

问题2:肌松药是否可以常规应用于机械通气的成人ARDS 患者?推荐意见:建议对早期中重度ARDS 患者(PaO2/FiO2 < 150 mmHg)进行机械通气时可短时间使用肌松药(弱推荐,中级证据质量)。

问题3:成人ARDS 患者机械通气时是否应该实施肺保护性通气策略(限制潮气量和平台压)?推荐意见:推荐ARDS 患者机械通气时应采用肺保护性通气策略(限制VT ≤ 7 ml/kg 和平台压≤ 30 cm H2O)(强推荐,中)问题4:高水平PEEP 和低水平PEEP 如何选择?推荐意见:建议对于中重度ARDS 患者早期可采用较高PEEP(> 12 cm H2O)治疗(弱推荐,中级证据质量)。

问题5:FiO2如何设置?推荐意见:调节FiO2 水平维持ARDS 患者SpO2 88%~95% 和PaO2 55~80 mmHg(UG,极低级证据质量)。

问题6:成人ARDS 患者机械通气时是否应该常规实施RM?推荐意见:建议对中重度ARDS 患者实施RM(弱推荐,低级证据质量)。

问题7:与仰卧位通气相比,俯卧位通气是否可以常规应用于重症成人ARDS 患者?推荐意见:建议重度ARDS 患者(PaO2/FiO2 < 100 mmHg)机械通气时应实施俯卧位通气(弱推荐,中级证据质量)。

问题8:与传统氧疗方式相比,NPPV 治疗成人ARDS 患者是否有效和安全?推荐意见:建议对于无禁忌证的轻度ARDS 患者,可应用NPPV 治疗(弱推荐,低级证据质量)。

机械通气指南人工气道是危重症患者常见的抢救措施之一,它可以保证气道通畅。

人工气道分为上人工气道和下人工气道,上人工气道包括口咽气道和鼻咽气道,下人工气道包括气管插管和气管切开等。

在选择人工气道时,应该根据患者的具体情况进行选择,以保证治疗效果的最大化。

综上所述,选择适当的人工气道需要根据患者的具体情况进行综合评估和决策。

机械通气时应在管路中常规应用气道湿化装置,但不推荐在吸痰前常规进行气道内生理盐水湿化。

机械通气的目的是纠正急性呼吸性酸中毒、低氧血症,缓解呼吸肌疲劳,防止肺不张,为使用镇静和肌松剂提供保障,稳定胸壁。

机械通气的生理学作用包括提供一定水平的分钟通气量以改善肺泡通气、改善氧合、提供吸气末压和呼气末正压以增加吸气末肺容积和呼气末肺容积,对气道阻力较高和顺应性较低者,机械通气可降低呼吸功耗,缓解呼吸肌疲劳。

因此,应用机械通气可达到纠正急性呼吸性酸中毒、改善氧合、缓解呼吸肌疲劳等临床目的。

对于慢性呼吸衰竭急性加重者,应使PaCO2和pH达到缓解期水平。

对于具有发生气压伤较高风险的患者,可适当降低通气水平。

推荐意见11:NPPV可作为急性加重期COPD和急性心源性肺水肿患者的一线治疗手段,推荐级别为A级。

4通气模式与参数调节:持续气道正压(CPAP)和双水平正压通气(BiPAP)是最为常用的两种通气模式,其中BiPAP更为常用。

BiPAP有两种工作方式:自主呼吸通气模式(S模式,相当于PSV+PEEP)和后备控制通气模式(T模式,相当于PCV+PEEP)。

因此,BiPAP的参数设置包括吸气压(IPAP)、呼气压(EPAP)及后备控制通气频率。

当自主呼吸间隔时间低于设定值(由后备频率决定)时,即处于S模式;自主呼吸间隔时间超过设定值时,即由S模式转向T模式,即启动时间切换的背景通气PCV。

对于ACPE患者,首选CPAP,如果存在高碳酸血症或呼吸困难不缓解,可考虑换用BiPAP。

Parameter settings include pressure and trigger sensitivity, and some ventilators have ___ (ESENS).压力支持通气(PSV)是一种以恒定压力和流速波形的通气辅助技术,可以有效减轻呼吸功,增加病人吸气努力的有效性。

常见的机械通气模式引言机械通气模式是一种通过机械装置对患者进行呼吸辅助或替代的治疗方法。

在临床应用中,常见的机械通气模式有很多种,每种模式都有其特点和适应症。

本文将对常见的机械通气模式进行介绍。

常见的机械通气模式1. 定时控制通气模式〔Volume Control Mode〕定时控制通气模式是最常见的机械通气模式之一。

在该模式下,机器会根据预设的气囊容积和呼吸频率,定期提供相应的压力来给予患者通气。

这种模式适用于患有重度呼吸困难的患者,例如急性呼吸窘迫综合征〔ARDS〕患者。

2. 压力控制通气模式〔Pressure Control Mode〕压力控制通气模式是另一种常见的机械通气模式。

在这种模式下,机器会根据预设的最大压力值来给予患者通气,而不管实际气囊容积如何。

这种模式适用于患有肺泡过度膨胀风险的患者,例如慢性阻塞性肺疾病〔COPD〕患者。

3. 压力支持通气模式〔Pressure Support Mode〕压力支持通气模式是一种在患者自主呼吸时给予支持的模式。

在这种模式下,机器会根据患者的吸气努力提供一定的压力支持,以帮助患者吸入和呼出气体。

这种模式适用于患有正常肺功能但呼吸肌力减弱的患者。

4. 双水平气道压力通气模式〔Bilevel Positive Airway Pressure Mode,BiPAP〕双水平气道压力通气模式是一种具有两个压力水平的通气模式。

在这种模式下,机器会根据患者的吸气和呼气需求分别提供两个不同的压力水平,以更好地适应患者的呼吸需求。

这种模式适用于患有睡眠呼吸暂停综合征〔OSAS〕等需要辅助通气的患者。

5. 高频振荡通气模式〔High-Frequency Oscillatory Ventilation Mode,HFOV〕高频振荡通气模式是一种通过高频率的小幅振荡来通气的模式。

在这种模式下,机器会以高于自然呼吸频率的频率产生气流,并在患者的肺部产生小幅振动。

这种模式适用于特殊情况下的重症患者,例如新生儿呼吸窘迫综合征〔NRDS〕患者。

急性左心衰竭是常见的内科急危重症,病情进展快,死亡率高,近年来随着机械通气治疗在急性左心衰竭中的应用,抢救成功率有所上升。

现将我们2008年2月~2011年1月使用机械通气治疗的37例急性左心衰竭患者报告如下。

1资料与方法1.1病例选择37例重症监护治疗患者,均符合急性左心衰竭的诊断标准,男23例,女性14例,年龄43~87岁,平均年龄(63.59±10.oo)岁。

原发疾病:高血压性心脏病l1例,冠心病13例(其中急性心肌梗死6例),风湿性心瓣膜病6例,扩张性心肌病4例,先天性心脏病1例,肾功能不全尿毒症2例。

诱发因素:呼吸道感染、自行停药、劳累、情绪激动等。

同时选取本院2005年1月~2008年4月的34例急性左心衰竭患者作为历史对照,对比两组病人的住院死亡率。

1.2急性左心衰竭诊断依据①急剧出现呼吸困难。

②紫绀、端坐呼吸,双肺可闻及散在分布的哮鸣音;双侧肺底可闻及大中水泡音,双侧对称性分布;心尖部可闻及舒张期奔马律。

③床边胸片示双肺透亮度降低,双下肺纹理明显增多、增粗,双侧肋膈角外缘可见Kilay-A线、B线,肺门影增浓,出现蝶影。

④排除肺源性及神经源性呼吸困难。

1.3治疗方法1.3.1所有患者人院后立即予利尿、强心、扩血管及无创机械通气治疗。

1.3.2患者病情加重出现以下情况进行气管插管:①患者出现意识障碍。

②呼吸肌疲劳、呼吸不规则。

③治疗后PCO上升。

④治疗后SaOz、PO2仍明显降低。

1.3.3呼吸机模式CPAP+PSV、SIMV+PsV、PEEP:5~16mmHg;FiO2起始时100%,之后依据血气分析结果逐渐调整至4O左右,以保证患者血氧分压在60mmHg以上。

1.3.4有创机械通气治疗期间常规给予镇静及镇痛治疗(异丙酚、咪达唑仑、吗啡、芬太尼等),并实施每日唤醒。

1.4撤机指征无创机械通气患者病情稳定后,直接撤机。

气管插管患者拔管指征[2]:①神志清楚。

②咳嗽反射增强,排痰有力。