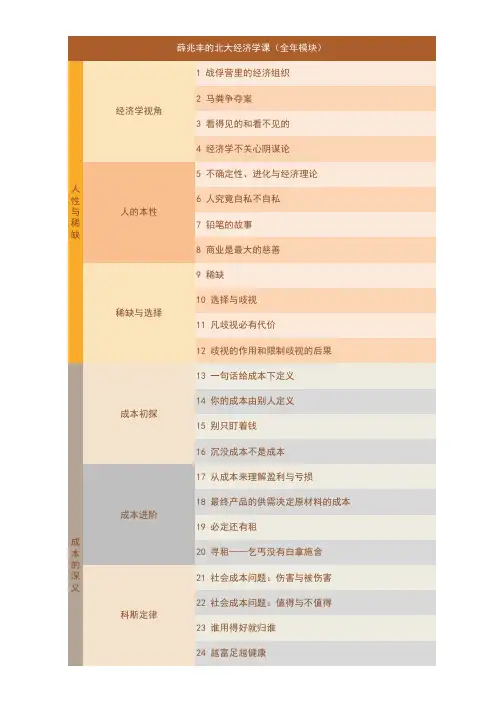

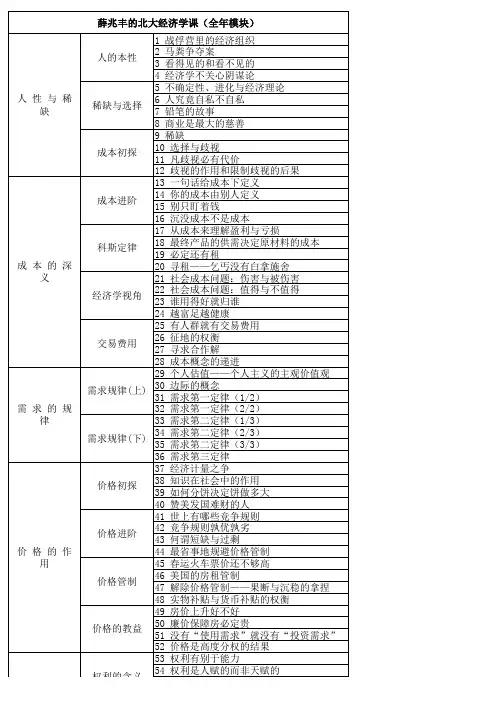

【思维导图】杂书笔记-薛兆丰的北大经济学课

- 格式:xmin

- 大小:726.21 KB

- 文档页数:1

“事与愿违”的学问——《薛兆丰经济学讲义》读书笔记心得感悟2000字:读《薛兆丰经济学讲义》,缘于《奇葩说》第五季“知识共享”那期辩论中薛教授讲的一个故事:曾经有一艘装满珠宝的船沉到海里去了,打捞公司一拥而上打捞。

其中有一家公司向法庭申请禁制令,阻止别人打捞。

法庭问为什么?他说,船沉的太深,每一个公司都没法打捞,但是只有我们公司是准确知道这个沉船位置的,所以我们是最有希望的。

如果你不颁布这个禁制令,我们一拥而上的话,用于打捞用于争夺的成本,可能会大于沉船里珠宝的价值,这使我们的努力最后没有意义。

最后法庭颁布了禁制令,不准别人打捞了。

薛教授从社会成本的角度,给我们阐释了知识产权保护的意义,令人耳目一新,于是买了此书。

开篇,薛教授即讲述了经济学家的视角及研究对象:“好经济学家与坏经济学家的区别只有一点,坏经济学家只能看见可以看得见的后果,而好经济学家却能同时权衡可以看得见的后果和通过推测得到的后果。

”“经济学要研究的,不是‘好人做好事、坏人做坏事’的问题,而是研究那些事与愿违的现象。

它要问的是,为什么有时候好心会办坏事?”之后,薛教授以经济学家的视角,讲解了稀缺、成本、需求、价格、供应、信息不对称、合作等方面的经济学核心概念,语言简单易懂,思想新奇独特,案例丰富有趣,一气读完,丝毫不觉乏味。

我们怎么看待社会上流行的破窗理论?从经济学家的视角,我们要思考那些看不到的损失。

“如果窗户没有被打破,这户主人所拥有的资源,就可以用来从事其他生产,可以产生更多的财富。

这些由于创伤而消失的其他生产和财富,是我们不容易看见的。

”沉没成本是不是成本?“沉没成本,就是指那些已经发生但不可收回的支出。

当我们没办法再收回、没办法再放弃时,就不存在成本。

凡是提到成本,我们一定是向前(未来)看,而不是向后(过去)看的。

所以,沉没成本不是成本。

”征兵制与志愿兵志,哪个更便宜?义务征兵时,政府付出的货币成本比较低。

政府虽然多了一个廉价的士兵,社会却可能少了一个化学家、小提琴手或者企业家,损失不可估量。

薛兆丰经济学讲义读后感铅笔的故事薛兆丰的经济学讲义是我在求学期间听过的最受欢迎的经济学课程之一。

在这门课程中,薛兆丰教授以生动有趣的方式介绍了经济学的基本概念和理论,同时也展现了他深厚的经济学功底和卓越的教学能力。

其中,一个铅笔的故事是他讲解微观经济学时引入的一个经典例子。

故事的主角是一只铅笔,它被一个商人收购后,被用于购买和出售各种商品。

这只铅笔的命运在不断变化中,经历了多次转折和选择。

薛兆丰教授通过这个故事,向听众们介绍了微观经济学中一个重要的概念,即“消费者的选择”。

他指出,消费者可以通过选择不同的商品和服务,来最大化自己的效用和利益。

在这个故事中,铅笔的选择导致了它从购买和出售各种商品变成了购买和出售铅笔,这是一个非常微小的选择,但却反映了消费者的选择和决策。

薛兆丰教授还通过这个故事探讨了不同商品和服务之间的比较和权衡。

他指出,消费者在面对不同商品和服务时,需要仔细比较它们的优缺点,并根据自己的需求和利益做出选择。

在这个故事中,铅笔的选择是为了帮助它自己的主人写字,而不是为了获得更多的利润。

最后,薛兆丰教授通过这个故事提醒我们,经济学是一门关注人类行为的学科,我们需要从人类的行为和决策出发,去理解和分析经济现象。

只有这样,经济学才能真正为人类的福祉做出贡献。

这个故事虽然简短,但却蕴含着深刻的经济学思想和道理。

它告诉我们,微观经济学研究的是个体之间的选择和决策,而宏观经济学则关注整个社会的经济现象和发展趋势。

我们需要从不同的维度出发,去理解和应对经济问题,以实现经济

的繁荣和福祉。

第六讲从成本角度理解盈利与亏损今天我要跟你讲经济学里两个很重要的概念:盈利和亏损。

这两个概念,也是从成本的角度进行理解的。

1. 凡是盈利都是意外成本是放弃了的最大代价,放弃的东西越多,代价就越高;放弃的东西越少,代价就越少。

如果没有放弃,就没有成本。

举个例子,如果我们到邮局用一块钱买一张邮票,买到以后,假设我们随时可以拿它到邮局换回钱,再假设我们跑到邮局换钱的折腾不算折腾,忽略不计。

如果这样的话,我们用一块钱买一张邮票的成本是多少?成本是零。

因为你什么都没放弃,你随时可以把钱换回来。

换一个例子,我们到快餐店买个汉堡包,然后吃下第一口。

那么你吃这第一口的成本是多少,这汉堡包还能卖出去吗?卖不出去了,可能一分钱都卖不了。

这时候,你吃第一口的成本,几乎等于整个汉堡包的成本。

你吃这一口,就把汉堡包换回钱的机会完全消灭了。

再举一个例子,如果我买一辆新车回来,新车上路,开了半年,这半年的使用成本,你说高还是低?这半年的使用成本,相当于新车的价格,减去使用半年之后,那个二手车的卖出价格。

这当中差价是非常高的,所以新车开始启用的时候,它的使用成本特别高。

等这辆车用的差不多了,挺旧了,多用半年少用半年都差不多的时候,这辆车的使用成本反而降下来了。

再举一个例子,我在街边买一个碗,花了10块钱,准备用来吃饭。

买回来以后发现,这个碗是乾隆皇帝曾经用过的,现在市场价值10万块钱。

那么,我继续用这个碗吃饭,成本是10块还是10万块?答案当然是10万。

因为我放弃的最大代价,是这个碗被送到博物馆,吸引游客所能赚回来的收入。

也就是说,当我们得知这碗不是一只普通的碗,而是一个珍贵古董的那一刹那,我们获得了盈利。

凡是盈利都是意外,英文叫做windfall profit,可以译成“横财”。

横财是你意识到这个商品的价值跟你预期不一样的那一刹那发生的。

从这一刻起,这个产品的价值就发生了变化。

你继续使用这个产品的成本,就要以新的价值进行估算。

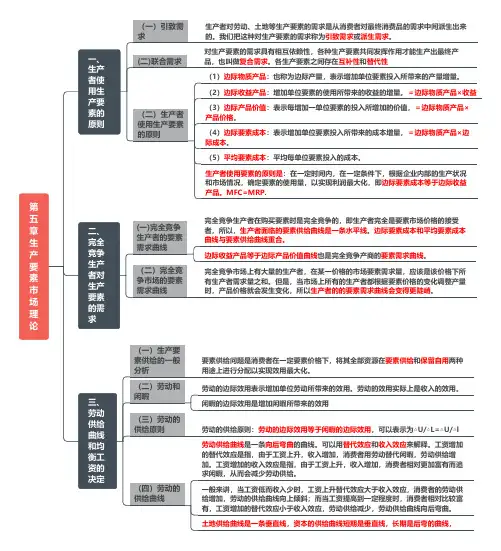

第五章生产要素市场理论一、生产者使用生产要素的原则(一)引致需求(二)生产者使用生产要素的原则二、完全竞争生产者对生产要素的需求(一)完全竞争生产者的要素需求曲线(二)完全竞争市场的要素需求曲线完全竞争生产者在购买要素时是完全竞争的,即生产者完全是要素市场价格的接受者,所以,生产者面临的要素供给曲线是一条水平线。

边际要素成本和平均要素成本曲线与要素供给曲线重合。

边际收益产品等于边际产品价值曲线也是完全竞争产商的要素需求曲线。

完全竞争市场上有大量的生产者,在某一价格的市场要素需求量,应该是该价格下所有生产者需求量之和。

但是,当市场上所有的生产者都根据要素价格的变化调整产量时,产品价格就会发生变化,所以生产者的的要素需求曲线会变得更陡峭。

三、劳动供给曲线和均衡工资的决定(一)生产要素供给的一般分析(二)劳动和闲暇(三)劳动的供给原则要素供给问题是消费者在一定要素价格下,将其全部资源在要素供给和保留自用两种用途上进行分配以实现效用最大化。

生产者对劳动、土地等生产要素的需求是从消费者对最终消费品的需求中间派生出来的。

我们把这种对生产要素的需求称为引致需求或派生需求。

(1)边际物质产品:也称为边际产量,表示增加单位要素投入所带来的产量增量。

(2)边际收益产品:增加单位要素的使用所带来的收益的增量。

=边际物质产品×收益(3)边际产品价值:表示每增加一单位要素的投入所增加的价值,=边际物质产品×产品价格。

(4)边际要素成本:表示增加单位要素投入所带来的成本增量,=边际物质产品×边际成本。

(5)平均要素成本:平均每单位要素投入的成本。

生产者使用要素的原则是:在一定时间内,在一定条件下,根据企业内部的生产状况和市场情况,确定要素的使用量,以实现利润最大化,即边际要素成本等于边际收益产品。

MFC=MRP.(四)劳动的供给曲线劳动的边际效用表示增加单位劳动所带来的效用。

劳动的效用实际上是收入的效用。

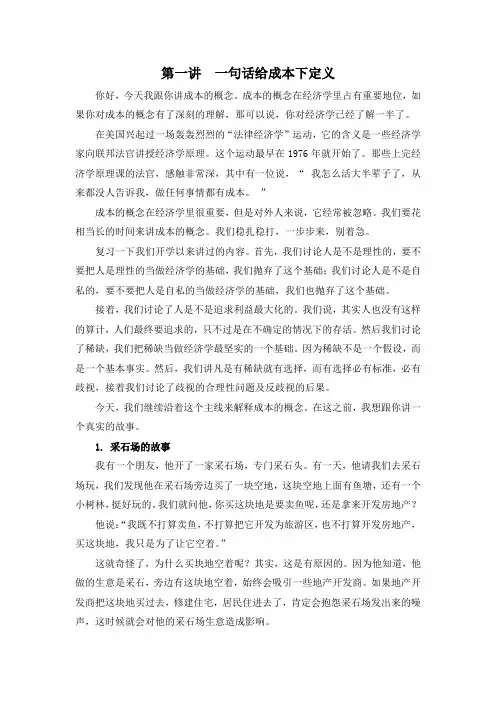

第一讲一句话给成本下定义你好,今天我跟你讲成本的概念。

成本的概念在经济学里占有重要地位,如果你对成本的概念有了深刻的理解,那可以说,你对经济学已经了解一半了。

在美国兴起过一场轰轰烈烈的“法律经济学”运动,它的含义是一些经济学家向联邦法官讲授经济学原理。

这个运动最早在1976年就开始了。

那些上完经济学原理课的法官,感触非常深,其中有一位说,“ 我怎么活大半辈子了,从来都没人告诉我,做任何事情都有成本。

”成本的概念在经济学里很重要,但是对外人来说,它经常被忽略。

我们要花相当长的时间来讲成本的概念。

我们稳扎稳打,一步步来,别着急。

复习一下我们开学以来讲过的内容。

首先,我们讨论人是不是理性的,要不要把人是理性的当做经济学的基础,我们抛弃了这个基础;我们讨论人是不是自私的,要不要把人是自私的当做经济学的基础,我们也抛弃了这个基础。

接着,我们讨论了人是不是追求利益最大化的。

我们说,其实人也没有这样的算计,人们最终要追求的,只不过是在不确定的情况下的存活。

然后我们讨论了稀缺,我们把稀缺当做经济学最坚实的一个基础。

因为稀缺不是一个假设,而是一个基本事实。

然后,我们讲凡是有稀缺就有选择,而有选择必有标准,必有歧视,接着我们讨论了歧视的合理性问题及反歧视的后果。

今天,我们继续沿着这个主线来解释成本的概念。

在这之前,我想跟你讲一个真实的故事。

1. 采石场的故事我有一个朋友,他开了一家采石场,专门采石头。

有一天,他请我们去采石场玩,我们发现他在采石场旁边买了一块空地,这块空地上面有鱼塘,还有一个小树林,挺好玩的。

我们就问他,你买这块地是要卖鱼呢,还是拿来开发房地产?他说:“我既不打算卖鱼,不打算把它开发为旅游区,也不打算开发房地产,买这块地,我只是为了让它空着。

”这就奇怪了,为什么买块地空着呢?其实,这是有原因的。

因为他知道,他做的生意是采石,旁边有这块地空着,始终会吸引一些地产开发商。

如果地产开发商把这块地买过去,修建住宅,居民住进去了,肯定会抱怨采石场发出来的噪声,这时候就会对他的采石场生意造成影响。

薛兆丰经济学讲义2:稀缺状态下永远不可能做到绝对公平各位书友大家好,欢迎继续做客老齐的读书圈,今天我们继续来讲薛兆丰经济学讲义这本书,昨天你说到了人本自私,之所以会这样,就是因为有一个更深层次的基础,那就是这一章的主题,稀缺,他是一个基本事实,如果所有的东西,都是敞开供应,用也用不完,那就没有经济学什么事了,正是因为资源不够,时间不够,所以才有了选择的学问,这才是经济学的基础。

有的时候我们看起来很富裕的东西,但实质上也是稀缺的,比如土地,看起来很多,但是地理位置却稀缺,新疆西藏有中国四分之一的土地,但是却很少有人会搬去居住,而北京上海,这样的城市,却涌入了1个省的人口。

那么是什么创造了稀缺呢,原因有两个,1是我们想要的东西,别人也想要,2是人的需求在不断的变化和升级,第一很好理解,第二是什么意思?比如饿肚子的时候我们总想有吃的,有吃的了,就想吃点细粮,有细粮了还最好加点肉,有肉了,又想要点酒和海鲜,所以需求无限,总是得不到满足,这就造成了好东西始终是稀缺的。

虽然我平常喝二锅头也挺好,但是却始终有一颗喝茅台的心。

那么这些需求是必要的吗?一开始你可能觉得是不必要的,但随着社会发展,你会觉得越来越必要,比如在家里洗澡上厕所,30年前,可能就是不必要的需求,但现在已经成了生活必需品。

人的欲望是无限的,也是得寸进尺的,所以这注定了,社会上永远会有很多的奢侈品,不可能完全满足我们的需要,即便能满足,他也会故意营销出差异,还比如茅台和二锅头,差了200倍的价格,能差200倍的品质吗?显然不可能。

茅台的稀缺就是人的欲望制造出来的效果。

有稀缺,就会有区别对待,而这种选择,就会发生歧视,比如资源有限,一块木材能用来造船,就不能造房子,时间有限,要看电视,就不能看书。

金钱有限,买了一个包,就得饿两个月肚子,我们结婚也是做了选择,选择了伴侣,也就相当于歧视了其他的异性。

在稀缺的状态下,其实根本做不到公平,比如一个学校,就200个入学名额,但是周边要上学的孩子有500个,你要照顾老居民就要歧视新居民,你要照顾高档小区,就得歧视穷人。

薛兆丰经济学讲义4:供给和需求!经济学家丈量世界的尺子各位书友大家好,欢迎继续做客老齐的读书圈,今天我们继续来讲这本书,薛兆丰经济学讲义。

昨天我们说到了科斯定律,谁能够把资源用的好,那么资源最后就归谁。

但是这有一个前提假设就是交易费用为零,但这在现实中是很难存在的。

如果资源没能流向最高效的地方,那么政府和法院就会发挥作用,比如政府征收土地这个事,就是一个典型的例子,即便在美国土地私有的国家,征地权也是由来已久,宪法规定,美国政府征用土地必须符合两个条件,一是合理公正的补偿,二是必须用于公共用途,比如修建铁路和公路等等,但是这个也是有争议的,比如辉瑞公司,想征地来盖一个研发中心,能够造福人类,带动就业,但是偏偏有一个美国人不同意,还把辉瑞告上法庭。

他说如果这个理由成立,那么所有私人公司都可以打着这个旗号,抢占私人土地。

似乎他的说法很合理,但是最后联邦法院没有支持他,还是拆除了他的房子。

法院最后的解释是,我们是故意不给公共用途一个清晰的定义,这个界限越模糊,自由裁量权就会越大。

而法律作出裁决的标准,除了公平之外,还有更重要的意义,就是让经济和城市得到更多的好处。

作者说,按照这个意思,那么只需要政府说这是公共用途,他就是公共用途,可以随时拿走别人的私人财产,交给另一个人。

这就是美国的判例法,主观意愿占据主导地位。

在我国香港,也是一个对私有财产保护比较好的地方,但是土地这个事,却也留了个口子,有一个强制销售条例,说的是一个小区,一栋楼里,有90%以上的所有者同意出售,那么剩下的10%,也必须出售。

2010年还做了修改,改成了80%对20%,这也就是说,当钉子户几乎没可能了。

所以科斯定律又起了作用,只是这次推手不是市场经济,而是政府。

北大的周其仁老师就说过,很多问题不要讲理,要讲数,讲理大家都有理,关键是怎么找到一个平衡点,让大家都满意。

这就是科斯定律给我们的启发。

比如在大学宿舍一个学生要补考,需要安静复习,另一个要办派对,如果讲理的话那就吵得不可开交,最合理的办法就是要么复习的学生出钱,让对方到外面办派对,要么办派对的出钱,让复习的去咖啡厅安静的看书,如果办派对需要300元,喝咖啡只需要100元,显然给复习的学生100元补偿,双方就皆大欢喜。

薛兆丰经济学讲义1:最大的慈善是商业!各位书友大家好,欢迎继续做客老齐的读书圈,今天我们来学习一下生活中的那些经济学,找来一本书,就是有网红经济学家之称的薛兆丰老师的书,薛兆丰经济学讲义。

据说在得到25万人订阅了薛老师的课程,比老齐这里读书的人多多了,那么我们就来看看薛老师讲的经济学,有哪些与众不同之处。

能够让那么多人,对经济学这门枯燥的学问感兴趣。

老齐觉得,这本书最大的魅力就在于,他引入了大量的故事。

更像是一本故事汇,而不像传统的经济学读物。

作者上来就给了我们一个经济学研究的基本思路,也是人类的四大基本约束,1东西不够,2生命有限,3互相依赖,4需要协调,人类社会的种种现象,都是这四种基本约束衍生而来。

我们先看东西不够,在经济学上叫做稀缺,比如一个战俘营里,他们就会频繁的交易物品,有人为了一根香烟,要为别人提供服务,通过这些手段,大家的幸福感都有所提高。

有些人也会在刚发下面包的时候,趁着价格低囤积,等到几天后大家都饿了的时候,交易出去,以换取更多的香烟和奶粉。

注意战俘营里没有货币,所以他们通常都用香烟来进行交易。

有的人还把香烟拆开了,把里面混入头发丝,把原来的香烟做的更细,这样就能凭空多出一两根,这就形成了通货膨胀,也出现了劣币驱逐良币。

慢慢的大家就对香烟失去了信任。

当然有时候,红十字会也会突然送来一大批香烟,这时候对于战俘营来说,就算是发生了恶性通胀。

香烟富裕了,能换到的东西也就更少了。

下面一个故事是关于马粪的,两个人在马路上捡马粪,并把这些马粪归到了一堆,但没有拿走,也没有标记,结果第二天被别人拿走了,等于他们一天的工作白干了,于是对簿公堂,如果你是法官怎么判,是支持捡马粪的付出劳动的,还是支持顺手牵羊的,虽然给谁似乎都有理,但是对于经济的影响却大不相同,如果支持财富创造者,大家就都会去努力创造财富,而如果支持顺手牵羊者,那么大家就都去随便拿走别人的财富,前者会走向富裕,后者会走向贫穷。

所以尊重私有财富,保护私有财产,一直就是资本主义经济学的核心。

薛兆丰经济学讲义读书笔记一、稀缺的世界Part 01人性是自私的,但也有爱心亚当·斯密认为,人是自私的,但同时也具有同情心。

人人都有同情心,但是人的同情心却是随着人与人之间距离的拉远而急速减弱的。

当看到某国发生地震的新闻时,我们可能会感慨人的脆弱,自然的无常,甚至转发微博,抒发一下感情,但过不了多久我们就会回归自己的生活,只关心自己和周围少数几个人的吃穿住行。

我们的同情心只能做到这样。

亚当·斯密表示,每个人的爱心都极为有限,但每个人却又时刻都需要别人的帮助,因此只能依靠市场来协调。

市场的本质就是一个陌生人互助的平台。

人性的两面性使得我们在生活的小圈子,要靠爱心,讲同情,但不要在家庭里过分讲究市场规则;在大世界则要靠市场,讲规则,但不要在市场上强求陌生人表现出爱心。

Part 02选择与歧视稀缺是人类始终面临的基本约束。

稀缺不仅指有形资产的匮乏,还指各种无形资产的不足。

造成稀缺的原因在于:我们想要的东西别人也想要,以及,人的需求在不断变化升级,人们总是得寸进尺。

既然资源是稀缺的,那么人们在利用资源时就不得不做出选择,而一旦确定了选择的标准,就意味着存在区别对待,也就是歧视。

凡做选择必有歧视,凡歧视必得付出代价。

歧视的两个根本来源是偏好和信息不对称。

既然在信息不对称(以偏概全)的情形下做出了判断,就必得付出代价。

不过,在市场经济下,歧视往往是合理且有效率的。

如果强行改变市场的歧视标准,就有可能造成严重的后果。

二、成本如何计算Part 01成本是放弃了的最大代价一位做采石场生意的老板在采石场旁边买了一片空地,却不打算对它进行开发。

他买下这块地的原因是:如果这块地被地产开发商购买并修建住宅,居民就一定会抱怨周围采石场发出的噪音,从而影响他的生意。

而他买下这块空地却不开发的成本就是这块地原本能带来的最大价值,也就是放弃了的最大价值。

Part 02寻租现象“租”是经济学里的一个重要概念,指对资产的付费。

《薛兆丰经济性讲义》

贫富差距是如何在无形中拉大的?

你在自行车厂组装自行车,但每生产两辆,就得上交一辆。

啥?你问为啥要上交?别问,问就是爱干干,不干gun。

没办法,西北风不能顶饿,干吧。

本来一天工作8小时,生产的自行车即可维持基本生活。

但由于每生产两辆,就得上交一辆,所以虽然干了8小时,但只相当于4小时。

为了生存,你必须干满16小时!

问题来了:

原本这个市场上,只能消费8小时产量的自行车。

现在由于你的不懈加班,自行车多了一倍。

结果只有一个:降价。

本来8辆自行车卖800,现在16辆自行车只卖600。

厂长一看,这不行啊,利润还是得保证!利润=收入-成本。

既然收入降低了,那如何保证利润不变呢?当然是降低成本!

于是你发现,虽然每天多干了8小时,但挣得还变少了!

这就是“异化”,资本主义将剩余价值粉饰为经营利润,劳动成为商品,而劳动人民降低为资本家的奴隶、只会劳动的机器的过程。

这就是资本的真相。

经济学就是将真相冷酷的展现出来。

而这本书就是从经济学的角度来思考,让你理解世界运行的逻辑真相。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。