眼科 目痒病(变应性结膜炎)中医临床路径(试行版)

- 格式:docx

- 大小:19.03 KB

- 文档页数:4

内蒙古自治区卫生厅转发国家中医药管理局办公室关于印发眼科7个病种中医临床路径的通知

文章属性

•【制定机关】内蒙古自治区卫生厅

•【公布日期】2011.01.21

•【字号】内卫蒙字[2011]92号

•【施行日期】2011.01.21

•【效力等级】地方规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】机关工作

正文

内蒙古自治区卫生厅转发国家中医药管理局办公室关于印发眼科7个病种中医临床路径的通知

(内卫蒙字〔2011〕92号)

各盟市卫生局,内蒙古国际蒙医医院、内蒙古中蒙医医院,内蒙古民族大学附属医院:

现将《国家中医药管理局办公室关于印发眼科7个病种中医临床路径的通知》转发给你们,供临床诊疗工作中参考使用。

请眼科7个病种中医临床路径试点医院(自治区中蒙医医院、包头市蒙医中医医院、乌海市蒙中医医院、呼伦贝尔市中蒙医医院、赤峰市中蒙医医院、兴安盟突泉县中医医院、兴安盟科右中旗中蒙医医院)根据工作实际,制定本机构具体实施的中医临床路径。

工作中要认真总结经验,发现的问题及提出的建议及时反馈自治区卫生厅蒙中中医药管理局。

联系人:岳红娟

联系电话:************

电子邮箱:******************

二〇一一年一月二十一日附件:国家中医药管理局办公室关于印发眼科7个病种中医临床路径的通知(略)。

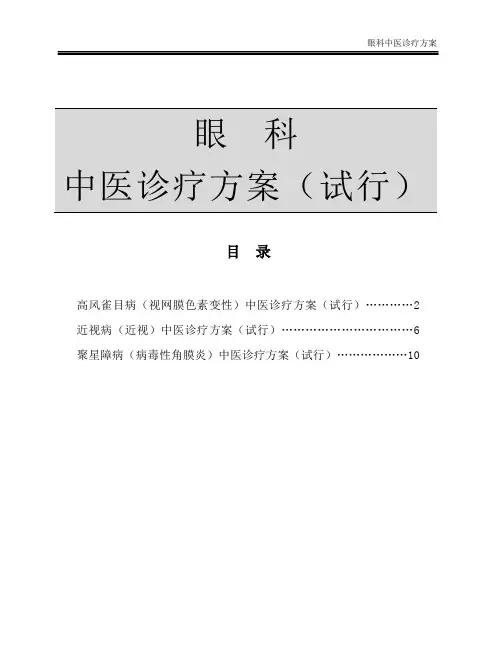

眼科中医诊疗方案(试行)目录高风雀目病(视网膜色素变性)中医诊疗方案(试行) (2)近视病(近视)中医诊疗方案(试行) (6)聚星障病(病毒性角膜炎)中医诊疗方案(试行) (10)高风雀目病(视网膜色素变性)中医诊疗方案(试行)一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病症诊断疗效标准》(ZY/T001.5-94)(1)夜盲,入暮及暗处不辨人物,暗适应检查阈值升高。

(2)视野缩小,视野检查早期可见环状暗点,逐渐向内外两侧扩大,晚期呈管状视野,进而影响黄斑,中心视力减退可致失明。

(3)眼底检查可见视网膜血管显著变细,早期在赤道部散布骨细胞样色素,随病情进展,视乳头呈蜡黄色,色素向周边和后极部扩展,可覆盖于视网膜血管上。

视网膜呈青灰色可透见硬化的脉络膜血管。

极少数患者可无色素。

(4)ERG a波、b波振幅降低,峰时延迟,甚至消失呈熄灭型。

(5)常有家族史,有常染色体显性、常染色体隐性、伴性连锁隐性及散发性四种遗传类型。

2.西医诊断:参照《中华眼科学》(李凤鸣主编,人民卫生出版社,2005年)。

(1)双眼受累。

(2)周边视觉丧失。

(3)杆体功能障碍:表现为暗适应杆体终阈值升高及(或)ERG杆体反应振幅降低,峰时延长或反应不能记录。

(4)进行性感光细胞功能丧失。

(二)证候诊断1.肾阳不足证:夜盲,视野缩小,面色萎黄,神疲乏力,畏寒肢冷,耳鸣耳聋,阳萎早泄,女子月经不调,量少色淡;舌质淡,苔薄,脉细无力。

2.肝肾阴虚证:夜盲,视野缩小,眼干涩,头晕耳鸣,失眠梦扰,口干,腰膝酸软;舌质红,少苔,脉细数。

3.脾虚气弱证:夜盲,视野缩小,面乏华泽,肢体乏力,纳食不馨,口淡无味,视物疲劳,不能久视,或有便溏泄泻;舌质淡,有齿痕,苔薄白,脉细弱。

4.气虚血瘀证:夜盲,视野狭窄,视力模糊,病程日久,视神经乳头蜡黄色,视网膜血管纤细,脉络膜血管硬化;舌质暗,苔薄,脉细。

二、治疗方案(一)辨证选择口服中药汤剂或中成药1.肾阳不足证治法:温补肾阳。

目痒病(变应性结膜炎)中医诊疗方案一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准参照《中医眼科学》(廖品正主编,人民卫生出版社,1992年)。

(1)以眼部发痒为主症的眼病;(2)双眼视力如常,眼内或两眦作痒,或痒如虫行,或奇痒难忍;(3)或有畏光、流泪,或有粘丝状分泌物;(4)或睑内面有扁平、大小不等、质坚而硬的淡红色颗粒,呈铺路的卵圆石样,或半透明的颗粒,或见白睛污红,或眼内外无异常见症者。

(5)周期性反复发作,春夏季或秋季加重,冬天缓解,或常年反复发病。

2.西医诊断标准参照《中华眼科学》(李凤鸣主编,人民卫生出版社,2006年)。

(1)询问病史:个人及家族过敏史、用药史、发病的时间、发病的季节、病程的长短等。

(2)症状:双眼发病,眼痒甚至奇痒,异物感,流泪,畏光,分泌物多而粘稠。

(3)体征:结膜充血、水肿,滤泡,或巨大铺路石样乳头。

(4)治疗史:对抗过敏药物治疗有效。

(5)细胞学检查:可见嗜酸细胞,变性的上皮细胞、淋巴细胞等。

皮肤试验和结膜过敏原激发试验、印迹细胞检查等可有助于诊断。

目前本病多依据病史和症状做临床诊断,实验室诊断不是必需的临床诊断条件,可做为支持诊断。

(二)证候诊断1.风邪外袭证:双目作痒,外形无异常。

舌淡红,苔薄白,脉浮。

2.风热壅目证:双眼灼痒,睑内红赤,或半透明颗粒,或红赤颗粒,排列如铺路石样,遇日晒或近火熏灼病情往往加重。

舌红苔薄黄,脉浮数。

3.风热挟湿证:睑内奇痒难忍。

眵泪胶粘,胞睑沉重,白睛黄浊。

舌红,苔黄腻,脉数。

4.血虚生风证:眼痒势轻,时作时止,或常年反复发作。

舌淡脉细。

二、治疗方法(一)辨证选择口服中药汤剂、中成药1.风邪外袭证治法:祛风散邪止痒。

推荐方药:消风散加减。

当归、生地、防风、蝉蜕、知母、苦参、荆芥、苍术、牛蒡子、石膏、甘草等。

中成药:防风通圣丸等。

2.风热壅目证治法:祛风清热止痒。

推荐方药:银翘散加减。

银花、连翘、桔梗、薄荷、竹叶、生甘草、荆芥穗、淡豆豉、牛蒡子、芦根、蝉蜕等。

聚星障病(病毒性角膜炎)中医临床路径路径说明:本路径适用于西医诊断为病毒性角膜炎的门诊患者。

一、聚星障病(病毒性角膜炎)中医临床路径标准门诊流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为聚星障病(TCD编码:BYH010)。

西医诊断:第一诊断为病毒性角膜炎(ICD-10编码:B00.501+H19.101*)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断:参照《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.1-100.9-94)。

(2)西医诊断:参照普通高等教育“十一五”国家级规划教材《眼科学》(葛坚主编,人民卫生出版社,2010年)。

2.证候诊断参照国家中医药管理局重点专科协作组制定的《聚星障病(病毒性角膜炎)中医诊疗方案》。

聚星障病(病毒性角膜炎)临床常见证候:风热犯目证肝火炽盛证湿热蕴蒸证正虚邪恋证(三)治疗方案的选择参照国家中医药管理局重点专科协作组制定的《聚星障病(病毒性角膜炎)中医诊疗方案》。

1.诊断明确,第一诊断为聚星障病(病毒性角膜炎)。

2.患者适合并接受中医药治疗。

(四)标准治疗时间为≤30天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合聚星障病(病毒性角膜炎)者。

2.发病初期病变部位属于角膜上皮层者。

3.患者同时具有其他疾病,但不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径实施时,可以进入本路径。

4.以下情况不进入本路径:用西药抗病毒滴眼液治疗者。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、体征、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)门诊检查项目1.必需的检查项目(1)视力检查;(2)眼前节检查;(3)角膜荧光素钠染色;(4)角膜知觉检查。

2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如眼前节照相、眼底检查、眼压测量、角膜刮片细胞学检查、角膜刮片荧光抗体染色检查、病毒PCR定量检测、IgG检查等。

(八)治疗方法1.辨证选择口服中药汤剂(1)风热犯目证:疏风清热。

(2)肝火炽盛证:清肝泻火。

(3)湿热蕴蒸证:清利湿热。

高风雀目病(视网膜色素变性)中医临床路径(试行)路径说明;本路各适用于面医论断为视网膜色素变性的住院患者,一、高风雀目病(视网膜色素变性)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为高风雀目病(TCD编码:BYT100).西医诊断:第一诊断为视网膜色素变性(ICD-10编码:85.501).(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病症诊断疗效标准》(ZN/T001.5-94)。

(2)西医诊断:参照《中华眼科学)(李风鸣主编,人民卫生出版社,205年)。

2.证候诊断参照国家中医药管理局重点专科协作组制定的《高风雀目病(视网膜色素变性)中医诊疗方案(试行)》。

高风雀目病(视网膜色素变性)临床常见证候:肾阳不足证肝肾阴虚证牌虚气弱证气虚血瘀证(三)治疗方案的选择参照国家中医药管理局重点专科协作组制定的《高风雀目病(视网膜色素变性)中医诊疗方案(试行)》。

1.诊断明确,第一诊断为高风雀目病(视网膜色素变性)。

2.患者适合并接受中医综合治疗。

(四)标准住院日≤30天(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合高风雀目病(视网膜色素变性)的思者2当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉等特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)视力检查:(2)裂隙灯检查:(3)眼底镜检查;(4)视野检查;(5)眼压检查;(6)视网膜电图(ERG)检查;(7)血常规、尿常规、便常规;(8)肝功能、肾功能、血糖、血脂;(9)血压、心电图、胸部X线片。

2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如FFA、OCT、ICGA、E0G、眼部B超等。

(八)治疗方法1.辨证选择口服中药汤剂或中成药(1)肾阳不足证:温补肾阳。

(2)肝肾阴虚证:滋补肝肾。

眼科弱视中医临床路径(试⾏版)弱视中医临床路径路径说明:本路径适⽤于西医诊断为弱视的门诊患者。

⼀、弱视中医临床路径标准门诊流程(⼀)适⽤对象中医诊断:第⼀诊断为弱视。

西医诊断:第⼀诊断为弱视(ICD-10编码:H20.004)。

(⼆)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照《中医眼科学》第9版(彭清华主编,中国中医药出版社,2012年)。

(2)西医诊断标准:参照《眼科学》第2版(葛坚主编,⼈民卫⽣出版社,2010年)。

2.证候诊断参照国家中医重点专科弱视协作组制定的“弱视中医诊疗⽅案”。

弱视临床常见证候:禀赋不⾜证脾胃虚弱证⽓⾎亏虚证(三)治疗⽅案的选择参照国家中医重点专科弱视协作组制定的“弱视中医诊疗⽅案”。

1.诊断明确,第⼀诊断为弱视。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准治疗时间为≤6个⽉(五)进⼊路径标准1.第⼀诊断必须符合弱视的患者。

2.由于屈光参差或⾼度屈光不正引起的单眼或双眼最佳矫正视⼒下降,或两眼最佳矫正视⼒相差两⾏及以上,眼部检查⽆器质性病变,视⼒≤0.8的3~12岁⼉童可进⼊本路径。

3.斜视性弱视、形觉剥夺性弱视、或患有其他眼部器质性病变的患者,不进⼊本路径。

4.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间不需特殊处理也不影响第⼀诊断的临床路径流程实施时,可进⼊本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、⾆、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)门诊检查项⽬1.必需的检查项⽬(1)远近视⼒检查;(2)散瞳验光、矫正视⼒;(3)裂隙灯检查;(4)眼底镜检查;(5)眼位及眼球运动检查;(6)视功能检查(双眼单视、调节和聚散功能、⽴体视觉)。

2.可选择的检查项⽬:根据病情需要,可选择视功能检查、视觉诱发电位(VEP)等。

(⼋)治疗⽅法1.针刺治疗2.推拿疗法3.梅花针叩刺4.⽿⽳5.辨证选择⼝服中药汤剂、中成药(1)禀赋不⾜证:补益肝肾。

(2)脾胃虚弱证:健脾益⽓。

白涩症(干眼病)中医临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为干眼病泪液分泌不足型的患者。

一、白涩症(干眼病)中医临床路径标准门诊流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为白涩症(TCD编码:BYI080)。

西医诊断:第一诊断为干眼病(ICD-10编码:H11.103)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.5-94)。

(2)西医诊断标准:参照《眼表疾病学》(刘祖国编著,人民卫生出版社,2003年)。

2.疾病分型泪液蒸发过快型泪液分泌不足型3.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组白涩症(干眼病)诊疗方案”。

白涩症(干眼病)临床常见证候:肺阴不足证气阴两虚证肝经郁热证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组白涩症(干眼病)诊疗方案”。

1.诊断明确,第一诊断为白涩症(干眼病)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准治疗时间为≤30天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合白涩症(TCD编码:BYI080)和干眼病(ICD-10编码:H11.103)的患者。

2.疾病分型属于泪液分泌不足型。

3.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

4.由沙眼、天疱疮、眼外伤等致疤痕引起的干眼患者,不进入本路径。

5.合并结膜、角膜和虹膜急性病变者,不进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)门诊检查项目1.必需的检查项目(1)视力检查(2)裂隙灯检查(3)泪河(4)泪膜破裂时间(5)泪液分泌试验(6)角膜荧光素钠染色2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如类风湿因子、抗核抗体、免疫球蛋白、血沉、性激素水平等。

(八)治疗方法1.辨证选择口服中药汤剂、中成药(1)肺阴不足证:滋阴润肺。

四物汤加减治愈“目痒”1例“目痒”亦称“痒极难忍外障”,多发于春季,延于夏季,秋冬渐愈,来春复发。

中医的“目痒”基本与现代医学上的变应性结膜炎相当。

变应性结膜炎主要分为四种类型:过敏性结膜(包含季节性常年性接触性) 巨乳头性结膜炎春季角结膜炎和特应性角结膜炎季节性过敏性结膜炎以中青年最常见起病迅速接触致敏原即可发生脱离致敏原随即症状缓解而常年性与季节性的主要区别在于过敏症状常年存在接触性过敏性结膜炎有明确接触史例如药物或化妆品接触史巨乳头性结膜炎常有隐形眼镜(角膜接触镜)配戴史春季角结膜炎多见于小儿常在春夏季发生或加重求治特应性结膜炎多见于中年男性早期常有轻度过敏史。

“目痒”其病因主要由于风邪侵袭、湿热壅滞或肝经血虚等所致。

现代医学认为,结膜由于富有血管、腺体和分泌细胞,故任何刺激都易引起充血、水肿、渗出及出血等炎症而引起目痒症状;长期或剧烈的炎症病变过程,又可使结膜腺体分泌细胞遭到破坏,以致发生不可逆的结膜角膜干燥症而引起目痒。

日前曾接触一病人,病例为一女性患者,55岁,2009年9月25日初诊,自述双眼双眼奇痒难忍,反复发作一年,发无定时,无眼红、眼痛、畏光流泪、碜涩,有少许白色丝状分泌物,曾在多家医院就诊,诊断为变应性性结膜炎,曾服用氯雷他定片,局部滴用地塞米松眼液,色甘酸钠眼液,初期用药可减轻症状,但近期用药后无明显好转,眼痒剧烈,遂来我院。

检查:视力双眼4.9,双眼上睑结膜稍显充血,少许滤泡增生,结膜囊内可见少量白色丝状分泌物,角膜透明,眼后节未见异常。

仔细观察病人,可见病人面色少华,形体瘦弱,双下睑结膜颜色苍白。

询问病人全身症状,病人述近来常觉四肢无力,时有视物昏花症状,在劳累后或久蹲站起后此症状更为明显,食欲减退,小便清,大便无异常,已闭经。

舌淡苔薄白,脉细数。

结合病人自述症状及体征,诊断为“目痒”,辨证为肝血不足,虚风内动,上犯于目。

治则为养血活血,熄风止痒,方选四物汤加减。

具体处方如下:当归、熟地、川芎、丹参、荆芥、防风、蝉蜕、白藓皮、地肤子、牛蒡子、山楂、甘草,每日一剂,水煎服,三餐后半小时服用。

结膜炎的临床特征及治疗路径分析结膜炎,又称结膜炎症,是指结膜发生炎症反应的一种眼部疾病。

它可以由多种因素引起,包括病毒感染、细菌感染、过敏反应以及环境刺激等。

本文将对结膜炎的临床特征以及治疗路径进行分析。

一、结膜炎的临床特征结膜炎的临床表现主要包括眼部红肿、疼痛、异物感、分泌物增多等症状。

以下是结膜炎常见的几种类型及其临床特征:1. 细菌性结膜炎:细菌感染是最常见的结膜炎病因之一。

患者常表现为眼部充血、眼睛痒痛、分泌物黄绿色,并伴有眼球和眼睑的水肿。

2. 病毒性结膜炎:主要由病毒感染引起,尤其是腺病毒和流感病毒。

患者眼结膜出现明显红肿、眼痛、流泪、视觉模糊等症状,常伴有上呼吸道感染的症状。

3. 过敏性结膜炎:过敏性结膜炎通常与过敏性鼻炎、哮喘等过敏性疾病同时存在。

患者眼部发痒、眼结膜潮红、多泪、流清涕,且季节性变化较为明显。

4. 化学性结膜炎:主要由外界化学刺激物引起,如化学溶液、眼药水、摩擦物等。

患者眼结膜充血、刺痛、眼睛灼热,可能伴有异物感。

二、结膜炎的治疗路径结膜炎的治疗路径主要包括病因治疗、对症治疗以及预防工作等方面。

1. 病因治疗:(1)细菌性结膜炎:基于细菌培养和药敏试验结果,选择合适的抗生素进行治疗,例如眼用抗生素眼药水或软膏。

(2)病毒性结膜炎:目前缺乏特效的抗病毒治疗方法,主要采用对症治疗,如局部冷敷、人工泪液等。

(3)过敏性结膜炎:避免过敏原接触,如花粉、宠物毛发等。

采用抗过敏药物,例如抗组胺药物和类固醇眼药水。

2. 对症治疗:(1)眼部清洁:定期使用生理盐水或温水清洗眼部,保持眼睛清洁。

(2)局部冷敷:用冷水冷敷或冰敷可减轻眼部红肿和疼痛。

(3)人工泪液:在眼睛干涩时使用人工泪液,帮助缓解症状。

3. 预防工作:(1)个人卫生:保持双手清洁,避免用手揉眼睛;使用干净的毛巾和枕头,定期更换。

(2)环境清洁:保持空气流通,避免尘螨和霉菌滋生。

经常清洁眼镜、眼镜框等使用物品。

(3)避免过劳:长时间用眼容易造成眼部疲劳,适当休息和眼保健操对预防结膜炎有一定帮助。

目痒病(变应性结膜炎)中医临床路径一、目痒病(变应性结膜炎)中医临床路径标准门诊流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为目痒病(TCD编码:BYV080)。

西医诊断:第一诊断为变应性结膜炎(ICD-10编码:H10. 101)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照《中医眼科学》(廖品正主编,人民卫生出版社,1992年)。

(2)西医诊断标准:参照《中华眼科学》(李凤鸣主编,人民卫生出版社,2006年)。

2.证候诊断参照国家中医重点专科目痒病(变应性结膜炎)协作组制定的“目痒病(变应性结膜炎)中医诊疗方案”。

目痒病(变应性结膜炎)临床常见证候:风邪外袭证风热壅目证风热挟湿证血虚生风证(三)治疗方案的选择参照国家中医重点专科目痒病(变应性结膜炎)协作组制定的“目痒病(变应性结膜炎)中医诊疗方案”。

1.诊断明确,第一诊断为目痒病(变应性结膜炎)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准治疗时间为≤14天(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合目痒(变应性结膜炎)的患者。

2.合并角膜和虹膜急性病变者,不进入本路径。

3.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候和动态变化。

(七)门诊检查项目1.必需的检查项目(1)视力检查;(2)裂隙灯检查;(3)角膜荧光染色;(4)眼压:(5)眼底检查。

2.可选择的检查项目:根据病情需要,可选择眼前节照相、结膜刮片、血及泪液中IgE水平、皮肤点刺试验、过敏原检测等。

(八)治疗方法1.辨证选择口服中药汤剂、中成药(1)风邪外袭证:祛风散邪止痒。

(2)风热壅目证:祛风清热止痒。

(3)风热挟湿证:祛风清热除湿。

(4)血虚生风证:养血疏风止痒。

2.特色疗法(1)中药湿敷(2)中药超声雾化(3)冷敷(4)针灸治疗3.健康指导(九)完成路径标准1.眼痒、流泪等症状改善或消失。

中医眼科如何治疗眼部过敏性疾病在日常生活中,眼部过敏性疾病是一种较为常见的健康问题,给患者带来了诸多不适。

中医眼科在治疗这类疾病方面有着独特的理论和方法,且疗效显著。

眼部过敏性疾病,常见的如过敏性结膜炎,其症状可能包括眼睛发红、发痒、流泪、肿胀等。

从中医的角度来看,这类疾病的发生往往与人体内部的脏腑功能失调、气血运行不畅以及外感邪气等因素有关。

中医治疗眼部过敏性疾病,首先会进行详细的辨证论治。

通过观察患者的症状、舌象、脉象等,来判断其具体的证型。

常见的证型有风热犯目、湿热蕴结、血虚生风等。

对于风热犯目型的患者,中医常采用疏风清热的方法进行治疗。

会选用一些具有疏散风热作用的中药,如薄荷、桑叶、菊花等。

这些中药能够驱散风热之邪,缓解眼睛发红、发痒等症状。

湿热蕴结型的患者,治疗则侧重于清热利湿。

常用的中药有黄柏、苍术、薏苡仁等,以清除体内的湿热之邪,改善眼部的不适。

血虚生风型的患者,治疗重点在于养血祛风。

像熟地、当归、白芍等中药,能够补充血液,平息内风,从而减轻症状。

除了中药内服,中医眼科还有多种外治法。

中药熏蒸就是其中一种有效的方法。

通过将具有清热解毒、祛风止痒作用的中药煮沸后产生的蒸汽熏蒸眼部,药物成分可以直接作用于眼部,促进局部血液循环,缓解过敏症状。

另外,中药敷眼也是常用的外治手段。

将调配好的中药敷在眼部周围,能够起到消肿止痒、舒缓神经的作用。

针灸在中医眼科治疗眼部过敏性疾病中也发挥着重要作用。

通过针刺眼周的穴位,如睛明、攒竹、丝竹空等,可以调节眼部的气血运行,增强眼部的抵抗力,从而减轻过敏反应。

还有耳穴压豆法,选取耳部的相关穴位,如神门、肝、肾等,贴上王不留行籽进行按压刺激,能够调节脏腑功能,改善过敏症状。

在日常生活中,中医还会强调患者的饮食调理。

对于眼部过敏性疾病患者,应避免食用辛辣、油腻、刺激性食物,如辣椒、油炸食品等。

同时,要多吃一些具有清热利湿、养血祛风作用的食物,如绿豆、薏米、冬瓜、红枣等。

目痒病(变应性结膜炎)中医临床路径

路径说明:本路径适用于西医诊断为变应性结膜炎(季节过敏性结膜炎、春季性角结膜炎、常年过敏性结膜炎三型)的门诊患者。

一、目痒病(变应性结膜炎)中医临床路径标准门诊流程

(一)适用对象

中医诊断:第一诊断为目痒病(TCD编码:BYV080)。

西医诊断:第一诊断为变应性结膜炎(ICD-1O编码:H10.101)。

(二)诊断依据

1.疾病诊断

(1)中医诊断标准:参照《中医眼科学》(廖品正主编,人民卫生出版社,1992年)。

(2)西医诊断标准:参照《中华眼科学》(李凤鸣主编,人民卫生出版社,2006年)。

2.证候诊断

参照国家中医重点专科目痒病(变应性结膜炎)协作组制定的“目痒病(变应性结膜炎)中医诊疗方案”。

目痒病(变应性结膜炎)临床常见证候:

风邪外袭证

风热壅目证

风热挟湿证

血虚生风证

(三)治疗方案的选择

参照国家中医重点专科目痒病(变应性结膜炎)协作组制定的“目痒病(变应性结膜炎)中医诊疗方案”。

1.诊断明确,第一诊断为目痒病(变应性结膜炎)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准治疗时间为≤14天

(五)进入路径标准

1.第一诊断必须符合目痒(变应性结膜炎)的患者。

2.合并角膜和虹膜急性病变者,不进入本路径。

3.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入本路径。

(六)中医证候学观察

四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候和动态变化。

(七)门诊检查项目

1.必需的检查项目

(1)视力检查;

(2)裂隙灯检查;

(3)角膜荧光染色;

(4)眼压;

(5)眼底检查。

2.可选择的检查项目:根据病情需要,可选择眼前节照相、结膜刮片、血及泪液中IgE水平、皮肤点刺试验、过敏原检测等。

(八)治疗方法

1.辨证选择口服中药汤剂、中成药

(1)风邪外袭证:祛风散邪止痒。

(2)风热壅目证:祛风清热止痒。

(3)风热挟湿证:祛风清热除湿。

(4)血虚生风证:养血疏风止痒。

2.特色疗法

(1)中药湿敷

(2)中药超声雾化

(3)冷敷

(4)针灸治疗

3.健康指导

(九)完成路径标准

1.眼痒、流泪等症状改善或消失。

2.结膜充血、水肿、分泌物减轻或消失。

(十)变异及原因分析

1.治疗过程中发生了病情变化,出现与本病相关的严重并发症或合并症,退出本路径。

2.治疗过程中病情加重,费用增加,治疗时间延长,退出本路径。

3.因患者及其家属意愿而影响本路径的执行,退出本路径。

二、目痒病(变应性结膜炎)中医临床路径门诊表单

适用对象:第一诊断为目痒病(变应性结膜炎)(TCD编码:BYV080、ICD-1O编码:H10.101)患者姓名:性别:年龄:门诊号:病程:年

每年发病时间一般从月到月或常年发病的患者一般加重时间

本次发病时间:年月日就诊时间:年月日

进入路径时间:年月日结束路径时间:年月日。