整理的普通心理学200概念!--根据北大和北师大教材[1]

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:4

北师大陈宝国普通心理学笔记心理学是一门研究人类心理活动和行为的科学,它探索人类思维、情感、动机、认知和行为背后的原因和规律。

本文将以北师大陈宝国老师的普通心理学笔记为基础,介绍一些普通心理学的基本概念和理论。

第一章:心理学概述心理学是一门关于人类思维和行为的科学,它通过实证研究和理论构建来揭示人类内心的奥秘。

心理学的研究领域非常广泛,包括认知心理学、发展心理学、社会心理学等。

心理学的目标是帮助人们更好地理解自己和他人,实现自身的发展与成长。

第二章:感知与知觉感知和知觉是指人类接收和理解外部环境的能力。

它们涉及到我们的五官和大脑的协同作用。

感知是指通过五官获得信息的过程,而知觉是指对这些感知信息进行理解和解释的过程。

在这一章节中,我们将学习感知和知觉的基本原理和常见现象。

第三章:学习和记忆学习是指通过获取知识和经验来改变行为的过程。

记忆是指将学习到的信息储存在脑中,并能够在需要时进行回忆和使用的能力。

本章将介绍不同类型的学习和记忆过程,并讨论一些提高学习和记忆效果的方法。

第四章:情感和情绪情感和情绪是人类内心体验的重要组成部分。

情感指的是对特定对象或事件的主观评价,而情绪是情感的一种更具体的表现形式。

在这一章节中,我们将了解情感和情绪的基本特征,以及它们对人类行为和健康的影响。

第五章:人格与个体差异人格是指个体稳定的心理特征和行为模式。

个体差异则是指不同人群在人格特征上的差异。

了解人格和个体差异有助于我们更好地理解人类行为和社会互动的变化。

本章将介绍一些主流的人格理论和个体差异的研究方法。

第六章:社会心理学社会心理学研究人类在社会环境中的思维和行为。

它探讨个体是如何受到社会环境的影响,以及人与人之间的相互关系。

在这一章节中,我们将学习社会认知、社会影响、群体行为等方面的内容,进一步了解人类在社会中的行为模式。

第七章:心理评估与测量心理评估和测量是心理学中重要的研究方法。

它们帮助心理学家获取客观的数据,并对个体的心理状态进行分析和诊断。

普通心理学普通心理学是研究个体的思维、情感和行为的科学。

它探索人类心理过程的本质,并研究影响个体心理健康和幸福的因素。

本文将介绍普通心理学的基本概念和主要方面。

普通心理学的主要目标是理解人类的心理过程。

它研究人类的认知、情感和行为,以及它们如何相互作用和影响。

普通心理学关注个人对信息的处理方式、决策制定过程、情绪和压力管理等方面。

它的研究对象包括个人的思维过程、记忆、学习、理解、解决问题和决策等。

在普通心理学中,认知心理学是一个重要的分支。

它研究人类思维的过程和结构,包括知觉、意识、思维、语言和记忆等。

通过研究个体的记忆策略、思维方式和决策模式,认知心理学帮助我们了解个体如何解决问题和做出决策。

情感也是普通心理学重要的研究领域之一。

情感影响我们的感受、体验和行为。

普通心理学探讨了情感的形成和功能,以及情感如何影响我们的决策、行为和幸福感。

通过研究情感的本质和影响因素,普通心理学可以提供相关应用于情绪管理、压力处理和情感健康的方法。

除了认知和情感,行为是普通心理学关注的另一个重要领域。

它涵盖了个体的动作、行为和交往。

行为心理学研究人类行为的原因和影响因素,以及人与人之间的互动和关系。

通过研究个体的行为模式、行为动机和社交技巧,行为心理学可以提供揭示和改变行为的方法。

普通心理学的研究方法主要有实验研究、观察研究和调查研究等。

实验研究是在严格控制的条件下进行,以便研究人员能够观察特定变量对个体的影响。

观察研究则是通过观察个体的行为和环境来了解行为和心理过程之间的关系。

调查研究是通过问卷调查和面谈来收集数据,以了解个体的思考、情感和行为。

普通心理学的研究成果被应用于多个领域,包括教育、人力资源管理、临床心理学和心理咨询等。

在教育领域,普通心理学的研究成果被用来改善教学方法和学习环境,以提高学生的学术成就和心理健康。

在人力资源管理中,普通心理学的研究成果被用来招聘、培训和激励员工,以促进组织的发展和员工的幸福感。

1.心理学:是研究心理现象及其规律的科学。

2.心理现象:是一种精神现象,是在头脑中进行的精神活动。

3.认知过程:是人脑对客观事物的现象、特征、意义及本质的反映过程。

4.感觉:是对事物个别属性的反映,是低级的心理现象,但它是一切高级复杂心理活动的基础。

5.神经元:即神经细胞。

它是神经系统的基本构造单位、功能单位和营养单位。

6.延脑:是脊髓进入颅腔直接延续并扩展而成,在脑干的最下端,形似上大下小的圆锥,背面为小脑所覆盖。

7.脑桥:位于延脑的上方,小脑的腹侧。

它是联系小脑两半球及上行下行神经纤维的桥梁。

8.间脑:位于脑干的上方,由丘脑和丘脑下部(下丘脑)组成。

9.丘脑:是皮层下较高级的感觉中枢。

除嗅觉外,丘脑是各种感觉的中继站。

10.植物性神经系统:植物性神经系统是调节内脏功能的神经装置,仅指支配内脏活动的传出神经,不包括传入神经。

11.言语机能联合区:是指接受、处理和储存言语信息的结构和机能系统,为人所独有。

12.反射:是有机体在神经系统的参与下,对内外环境刺激所作出的规律性回答。

13.反馈:亦称回馈,是指在反射活动中效应器的活动结果又作为一种新的刺激返回传送到神经中枢,使中枢及时获得效应器反映的情报,从而更有效的调节效应器的活动。

14.无条件反射:是动物和人生而具有,不学而会的反射15.条件反射:是个体在后天的生活环境中,通过模仿、学习、训练而习得的反射,是在无条件反射基础上形成的。

16.操作性条件反射:由动物本身操作杠杆(工具)才得到强化所形成的条件作用,称为操作性条件反射。

17.第一信号系统:凡是以直接作用于各感官的具体刺激物为信号刺激所建立的条件反射系统。

18.第二信号系统:已语言为信号刺激所建立的条件反射系统称为第二信号系统。

19.需要:对对象的欲求称为需要。

它是有机体对延续和发展其生命所必须的客观条件反射。

20.社会性需要:是指一切以非生理为基础所形成的需要,是个体在社会生活中逐渐习得的,因此又叫获得性需要。

普通心理学的基本概念普通心理学是研究个体和群体心理过程的科学。

它探索人类思维、情感、行为以及其与环境之间的关系。

本文将介绍普通心理学的基本概念,旨在加深对这一学科的理解。

一、心理学的定义及历史心理学是一门研究人类思维和行为的科学。

在过去几个世纪中,心理学经历了许多重要的里程碑。

从最早的哲学探讨到现代科学方法的运用,心理学逐渐成为一门独立的学科。

二、心理学研究的范畴1. 认知心理学:探究人类思考、记忆、知觉和语言等认知过程。

2. 发展心理学:研究人类在不同年龄阶段的心理和生理变化。

3. 社会心理学:研究人们在群体中的行为、态度和观念。

4. 人格心理学:关注个体的人格特质、动机以及自我意识。

5. 临床心理学:研究和应用心理学知识,辅助治疗心理障碍和促进个人发展。

6. 教育心理学:探索学习和教育过程中的心理机制。

三、主要理论与概念1. 行为主义理论:认为人类行为是对环境刺激的反应,重视外部可观察的行为。

2. 认知理论:研究人类思考、学习和解决问题的过程,强调思维和信息处理。

3. 人本主义理论:关注个体的自我实现和成长,注重人类的积极心理健康。

4. 社会文化理论:强调文化和社会因素对个体行为和思维的影响。

5. 神经科学:通过研究神经系统的结构和功能,揭示心理过程的生物基础。

6. 进化心理学:探讨人类行为和心理机制的进化背景和适应性意义。

四、实验方法与研究设计在心理学研究中,科学方法是必不可少的。

以下是常见的研究方法和设计:1. 实验研究:通过控制和操作自变量,观察因变量的变化,以验证因果关系。

2. 调查研究:通过提问、观察或测量,收集大量数据,揭示人类行为和心理状态。

3. 长期追踪研究:跟踪和观察同一组个体的行为和心理状态,检测长期变化趋势。

4. 归纳与演绎:从特殊案例或个体观察总结出普遍规律(归纳),或者从理论推断特定情况(演绎)。

五、普通心理学的应用领域1. 临床与咨询:辅助治疗、咨询和心理辅导等,用于改善个体心理健康。

普通心理学笔记整理

心理学是一门研究人类思维、情感和行为的科学。

以下是普通心理学的一些笔记整理:

1. 发展心理学:研究人类从出生到死亡的发展过程,包括身体、认知、情感和社会方面的变化。

2. 认知心理学:研究人类思考、记忆、语言和决策等认知活动的过程与机制。

3. 生理心理学:研究生物学机制对心理过程的影响,如神经系统、内分泌系统和免疫系统。

4. 社会心理学:研究人类在社会环境中的行为和互动,包括人际关系、群体行为和文化差异等。

5. 人格心理学:研究个体特征和行为模式的形成及其影响,包括性格、情感和动机等。

6. 心理治疗:通过各种方法帮助人们解决心理问题,如认知行为疗法、精神分析和药物治疗等。

7. 心理评估:通过测试和问卷等方式,评估个体的心理状态和行为特征,如智力测验和人格测试等。

8. 认知失调:指认知活动出现问题,如注意力困难、记忆力下降和思维迟缓等。

9. 心理障碍:指由心理因素引起的行为和情感上的异常,如抑郁症、焦虑症和精神分裂症等。

10. 儿童心理学:研究儿童的心理发展和行为特征,包括婴幼儿

认知、语言和社交等方面的变化。

普通心理学知识点总结归纳心理学是研究人类思维、情感和行为的科学。

下面是一些普通心理学知识点的总结归纳。

1.心理学的发展历史:心理学的起源可以追溯到古希腊时期,发展经历了结构主义、功能主义和行为主义等阶段,现代心理学主要分为认知心理学、行为主义、人本主义和生物心理学等学派。

2.神经科学和行为:神经科学研究了神经系统和行为之间的关系。

神经元是神经系统的基本单位,通过神经元之间的化学和电信号传递信息。

行为结果是大脑中复杂的信息处理和神经系统活动的结果。

3.感知和感觉:感知是通过感官接收和理解环境中的信息的过程。

感觉是由感官器官接收到的刺激产生的物理、化学或生物变化的结果。

感官系统包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。

4.认知和学习:认知是关于思考、学习、记忆和问题解决等心理过程的研究。

学习是通过经验和训练获取新知识和技能的过程,主要包括条件反射、操作性条件反射和观察学习。

5.认知发展:认知发展研究儿童从出生到成年期的思维和知识的发展。

根据许多研究,儿童的认知能力在不同阶段有明显的变化,如塔的实验和假想游戏。

6.情绪和情感:情绪是对特定刺激的生理和心理反应。

情感是描述个人在不同情绪状态下的感受和主观体验。

情绪和情感对人类行为和社交关系有重要影响。

7.人格理论:人格是个体相对稳定的行为模式、认知方式和情感反应的总体特征。

不同的人格理论提出了不同的人格特质和类型,如五个人格维度模型和阿德勒的个体心理学。

8.社会心理学:社会心理学研究人们如何与他人互动、形成群体和如何受到社会环境的影响。

研究内容包括人际关系、群体行为、社会认知和跨文化研究等。

9.心理健康和临床心理学:心理健康是个体心理和行为的正常状态。

临床心理学是应用心理学的一个分支,研究和诊断心理障碍,并为个体提供治疗和支持。

10.发展心理学:发展心理学研究个体在整个生命周期中的发展变化。

研究内容包括儿童、青少年、成年人和老年人不同阶段的心理和社会发展。

这些是心理学的一些普通知识点的总结归纳,不仅仅涉及到基本概念和理论,还包括一些具体的应用领域。

普通心理学知识点整理普通心理学是心理学的基础学科,它研究心理现象发生、发展和活动的一般规律。

以下是对普通心理学一些重要知识点的整理。

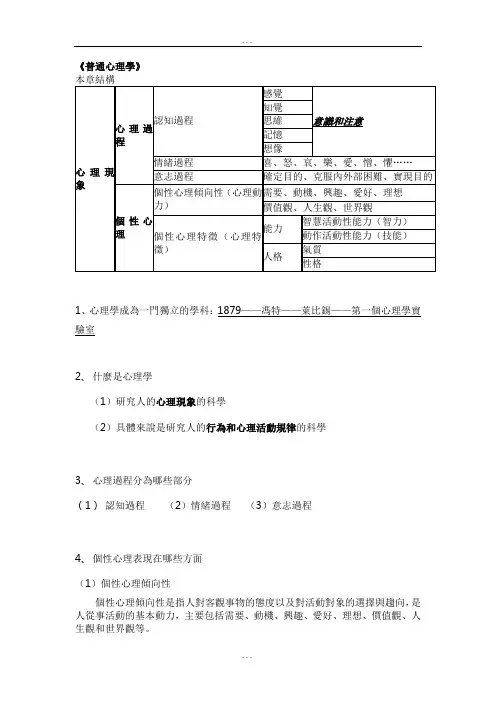

一、心理学的研究对象和方法心理学的研究对象是心理现象,包括心理过程和个性心理。

心理过程涵盖认知过程、情感过程和意志过程。

认知过程包含感觉、知觉、记忆、思维和想象等;情感过程如喜怒哀乐等各种情绪体验;意志过程则体现在对行为的有意识控制和调节。

个性心理由个性倾向性和个性心理特征组成。

个性倾向性包括需要、动机、兴趣、信念、理想和价值观等,决定着人对事物的态度和行为的积极性。

个性心理特征如能力、气质和性格,较为稳定地反映了个体的心理特点。

心理学的研究方法多样,有观察法、实验法、调查法、测验法等。

观察法是在自然条件下,对表现心理现象的外部活动进行有系统、有计划的观察;实验法则是控制条件下,操纵某种变量来考察它对其他变量的影响;调查法通过问卷或访谈等方式收集大量数据;测验法用标准化的量表来测量心理特征。

二、感觉与知觉感觉是对直接作用于感觉器官的客观事物个别属性的反映。

比如,通过眼睛看到颜色,通过耳朵听到声音。

感觉的种类众多,有视觉、听觉、嗅觉、味觉、肤觉等。

每种感觉都有其绝对阈限和差别阈限。

绝对阈限是指刚刚能引起感觉的最小刺激量;差别阈限则是指刚刚能引起差别感觉的刺激的最小变化量。

知觉是在感觉的基础上,对事物整体属性的反映。

知觉具有整体性、选择性、理解性和恒常性等特性。

整体性让我们能把事物的各个部分综合为一个整体来认识;选择性使我们在众多刺激中选择出关注的对象;理解性则让我们根据已有经验来理解知觉对象;恒常性让我们在条件变化时仍能保持对事物的稳定认知,比如,无论距离远近,我们都知道一个人的身高不变。

三、记忆记忆是人脑对过去经验的保持和再现。

它包括识记、保持、再认和回忆三个基本过程。

根据信息保持时间的长短,记忆分为瞬时记忆、短时记忆和长时记忆。

瞬时记忆的保持时间极短,但容量较大;短时记忆一般保持 5 秒到 1 分钟,容量有限;长时记忆的保持时间在 1 分钟以上,容量几乎无限。

【理解类】心理学是研究人的心理现象的科学,具体来说是研究人的行为和心理活动规律的科学。

心理学把人的心理现象划分为既相互联系又相互区别的两个部分:心理过程和个性。

人的心理过程分为认识过程、情绪情感过程和意志过程三个方面。

个性是指一个人的整个心理面貌,是个人心理活动稳定的心理倾向和心理特征的总和。

主要包括个性倾向性和个性心理特征两个方面。

唯心主义哲学,认为精神第一性,物质第二性,精神优先于物质而存在,把宇宙间的天地万物归结为精神本原。

主观唯心主义虚构出某种脱离物质、脱离人肉体的“自我”,并把“自我”当成唯一真是的存在和世界的本原,认为世界上的一切事物都是“我”的感觉、观念、意志等的产物,没有“我”就没有世界。

客观唯心主义是虚构某种脱离物质、脱离任何人的“客观”精神,并把它当成万物的主宰者。

唯物主义认为,物质第一性,精神第二性,世界统一于物质,精神是物质的产物。

唯物主义承认外部世界,承认物质存在于人们的意识之外,人们的意识是对物质存在的反映。

我国古代唯物主义者认为心理活动是身体的一种机能。

我国医学早就认识到脑与心理的关系。

辩证唯物主义认识:意识是物质高度发展的产物,是高度组织起来的物质—人脑的反映特性;心理是脑的机能,脑是心理的器官,心理是脑对客观现实的主观反映。

心理学是一门既古老又年轻的科学。

说它古老是因为人类探索心理现象已有两千多年的历史,它一直包括在哲学的母体中,如公元前4世纪在亚里士多德的《灵魂论》中就论述了人类的各种心理现象。

说它年轻,是因为直到1879年,在德国莱比锡大学由德国哲学家、生理学教授冯特建立了世界第一个心理实验室,把自然科学中使用的方法应用于心理学的研究,心理学才开始脱离哲学而成为一门独立的科学,迄今为止只有百余年的历史。

心理学是在哲学和生理学发展的基础上,经过不断探索、研究而发展起来的。

构造主义机能主义行为主义格式塔心理学精神分析人本主义心理学认知心理学高级神经活动的基本过程是兴奋过程和抑制过程。

《普通心理學》1、心理學成為一門獨立的學科:1879——馮特——萊比錫——第一個心理學實驗室2、什麼是心理學(1)研究人的心理現象的科學(2)具體來說是研究人的行為和心理活動規律的科學3、心理過程分為哪些部分(1)認知過程(2)情緒過程(3)意志過程4、個性心理表現在哪些方面(1)個性心理傾向性個性心理傾向性是指人對客觀事物的態度以及對活動對象的選擇與趨向,是人從事活動的基本動力,主要包括需要、動機、興趣、愛好、理想、價值觀、人生觀和世界觀等。

(2)個性心理特徵個性心理特徵是指一個人在認知、情緒與意志活動中形成的穩定而經常表現出來的特徵,主要包括能力和人格。

5、什麼是能力能力是指一個人順利完成某種活動所必須具備的心理特徵,表現了人與人之間存在差異的活動效率及其潛在可能性。

6、什麼是人格人格是指區別於他人,並在不同環境中表現出來的一貫的、相對穩定的行為模式的心理特徵,主要包括氣質和性格。

7、什麼是氣質氣質是指人的心理活動與行為產生的動力特徵。

8、什麼是性格性格是指人對現實的穩定態度與習慣化的行為方式的心理特徵,在人格中具有核心意義。

9、心理學的研究目標(1)陳述心理現象(有哪些)(2)解釋心理現象(為什麼)(3)預測心理現象;(規律)(4)調節與控制人的心理活動與行為(應用)10、心理學的主要流派(發展歷史/各流派如何看待心理學)11、心理學的研究領域理論心理學:普通心理學、發展心理學、人格心理學、社會心理學、變態心理學、實驗心理學、心理測量學應用心理學:教育心理學、工業與組織心理學、臨床心理學、諮詢心理學、犯罪心理學、健康心理學12、心理學的研究方法及其特點(1)觀察法,其其特點是在自然情境中對人的心理現象與行為表現進行有系統、有計畫的觀察記錄,保持了被觀察著的心理活動的自然流露和客觀性,獲得的資料比較真實。

(2)實驗法,其特點是在控制條件下研究引數和因變數之間的內在關係。

(3)測驗法,其特點是使用標準化測驗工具度量個體間對同一事物反應的差異,或同一個體在不同的時間或情境中的反應差異。

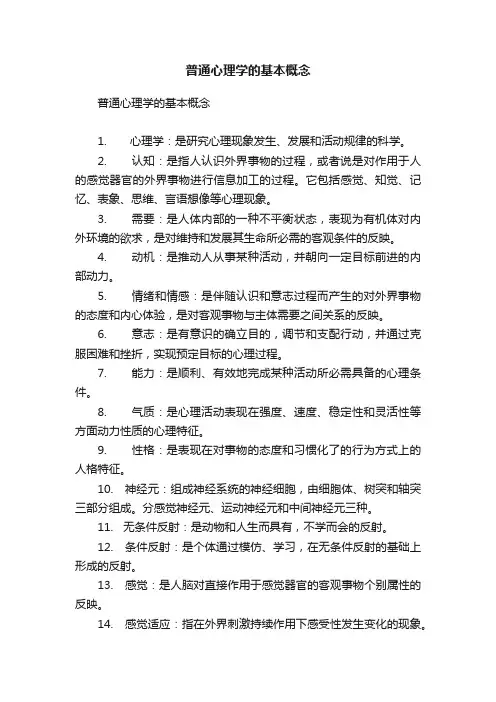

普通心理学的基本概念普通心理学的基本概念1. 心理学:是研究心理现象发生、发展和活动规律的科学。

2. 认知:是指人认识外界事物的过程,或者说是对作用于人的感觉器官的外界事物进行信息加工的过程。

它包括感觉、知觉、记忆、表象、思维、言语想像等心理现象。

3. 需要:是人体内部的一种不平衡状态,表现为有机体对内外环境的欲求,是对维持和发展其生命所必需的客观条件的反映。

4. 动机:是推动人从事某种活动,并朝向一定目标前进的内部动力。

5. 情绪和情感:是伴随认识和意志过程而产生的对外界事物的态度和内心体验,是对客观事物与主体需要之间关系的反映。

6. 意志:是有意识的确立目的,调节和支配行动,并通过克服困难和挫折,实现预定目标的心理过程。

7. 能力:是顺利、有效地完成某种活动所必需具备的心理条件。

8. 气质:是心理活动表现在强度、速度、稳定性和灵活性等方面动力性质的心理特征。

9. 性格:是表现在对事物的态度和习惯化了的行为方式上的人格特征。

10. 神经元:组成神经系统的神经细胞,由细胞体、树突和轴突三部分组成。

分感觉神经元、运动神经元和中间神经元三种。

11. 无条件反射:是动物和人生而具有,不学而会的反射。

12. 条件反射:是个体通过模仿、学习,在无条件反射的基础上形成的反射。

13. 感觉:是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物个别属性的反映。

14. 感觉适应:指在外界刺激持续作用下感受性发生变化的现象。

15. 知觉:是直接作用于感觉器官的客观物体的整体在人脑中的反映。

16. 错觉:是在特定条件下产生的对客观事物的歪曲知觉,带有固定的倾向。

17. 记忆:是过去的经验在头脑中的反映。

18. 表象:指过去感知过的事物的形象在头脑中再现的过程,在头脑中所出现的事物的形象也叫表象。

19. 思维:是人脑对客观事物的本质和事物之间的内在联系的认识,最主要的特征是间接性和概括性。

20. 概念:是人脑对客观事物本质特性的反映。

《第一章普通心理学》本章目录:1、绪论2、生理基础3、感觉、知觉4、记忆5、思维、言语、想象6、意识与注意7、需要与动机8、情绪、情感与意志9、能力与人格第一节绪论第一单元普通心理学的研究对象及内容一、心理学概述心理学的定义:研究心理现象发生、发展和活动规律的科学心理学应用分支普通心理学定义:正常成人心理现象的心理学基础学科二、普通心理学的内容普通心理学的内容可以分为四个方面:认知、情绪、情感和意志、需要和动机、能力和人格。

认知,情绪、情感,意志属于心理过程需要和动机、能力和人格属于心理特性心理现象又可分为两大类,即心理过程和心理特性。

产生标志:1、对具有生物学意义的信号做出反应;2、能够形成条件反射(与反射区分)。

第二单元人的心理的本质一、心理是脑的功能。

动物心理发展阶段:感觉、知觉、思维萌芽(认识事物外部联系)。

有神经系统的动物存在心理,但不存在思维、意识和精神(认识事物的本质和事物之间的内在联系)。

脑是心理活动的器官。

二、心理是客观现实的反映。

客观现实是心理的源泉和内容。

客观现实包括形象、概念、体验、需求三、心理是以活动的形式存在的心理支配人的行为活动,又通过行为活动表现出来。

(错误:心理就是行为)四、心理学是界于自然科学和社会科学之间的中间学科或叫边缘学科。

心理现象既是脑的机能,又受社会的制约,是自然和社会向结合的产物。

第三单元心理学发展的简单历史未出现前,依靠思辨和总结个人经验。

一、科学心理学的建立德国心理学家冯特于1879 年在莱比锡大学建立世界上第一个心理学实验室,这被看作是科学心理学诞生的标志。

二、学派的纷争代表人物1.构造心理学派代表人:冯特、铁钦纳(研究对象是经验,而不是灵魂)内省实验、分析意识内容2.行为主义学派代表人:华生。

确定刺激和反映(S-R)关系、预测行为3.格式塔心理学派代表人:魏特海墨等整体上研究心理学4.机能主义心理学派代表人:詹姆士(实用主义)心理学研究心理在适应环境中的机能作用。

普通心理学知识点整理第一章绪论第一节心理学是研究心理现象的科学心理学是研究心理现象的科学。

心理现象的一般性质:多种多样,非常复杂;十分奇妙;不具形体性,他人无法直接观察一、个体心理个体:动物和人类的一个个有生命的整体。

人是作为个体而存在的。

个体心理:个人所具有的心理现象。

人有许多心理现象个性心理:人的心理的整体性、稳定性和差异性(一)心理过程、心理状态、心理特征1、心理过程人的心理现象是一种活动或过程。

心理过程与心理活动一般通用。

人的心理现象以不同的形式能动地反映着客观世界的事物及其关系。

心理过程:泛指心理操作的加工程序。

任何心理过程都有一定的心理操作的加工程序心理过程的动态性:心理操作是一步一步进行的心理过程分类:知:认识(认知)过程,情:情绪活动,意:意志活动1.1 认识过程认识过程也称认知过程,指人们获取知识和运用知识的过程,或信息加工的过程。

人脑接受外界输入的信息,经过头脑的加工处理,转换成内在的心理活动,进而支配人的行为。

认识过程是人的最基本的心理过程。

感觉:获取事物个别属性的信息。

知觉:解释感觉信息,反映事物的整体及其联系与关系。

注意:心理活动的集中性和指向性。

记忆:贮存和提取个体经验的心理过程。

想象:想出从未感知过的新形象。

思维:获取间接的概括的知识,认识事物的本质和规律。

言语:用语言与他人交流,接受他人的经验。

1.2 情绪活动情绪和情感:人对待所认识的事物、所做的事情以及对他人和自己的态度体验。

表现:满意或不满意;愉快或不愉快;喜、怒、哀、惧;美感、理智感、自豪感、自卑感分类:积极的情感与消极的情感1.3 意志活动意志过程:自觉地确定目标、并为实现目标而自觉支配和调节行为的心理过程。

表现:有目标,有计划,努力排除障碍,力图达到目标2、心理状态心理状态:指心理活动在一段时间里的相对稳定的持续状态。

相对稳定状态-不像心理过程那样动态、变化;不像心理特征那样持久、稳定;持续时间可以是几个小时,几天或几个星期心理状态是人在一定时间内各种心理活动的综合表现。

《普通心理学》知识要点概要普通心理学是一门研究人类心理活动的科学,探索人类思维、情绪、行为等方面的规律。

本文将概括性地介绍普通心理学的核心概念和要点,以帮助读者了解这一领域的基本知识。

一、心理学的定义和历史心理学是研究人类思维、情感和行为的科学。

其前身可以追溯到古希腊哲学时期,但正式成为独立学科是在19世纪末。

心理学的发展经历了结构主义、功能主义、行为主义和认知主义等不同的学派和理论。

现代心理学涵盖了广泛的研究领域,包括发展心理学、社会心理学、认知心理学等。

二、神经系统和感知神经系统是人类思维和行为的基础。

大脑和神经元是神经系统的核心组成部分。

感知是我们通过感觉器官接收外界信息的过程,其中视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉是最常见的感知方式。

在感知中,感知阈值和知觉过程是重要的概念,人们的注意力和意识也会对感知产生影响。

三、学习和记忆学习是人类获取新知识和技能的过程,包括条件反射和操作性条件作用等形式。

记忆是将学习到的信息存储并在需要时进行检索的能力。

记忆可以分为短期记忆和长期记忆,而遗忘是记忆的逆过程。

学习与记忆研究的重要概念有条件刺激、记忆编码和记忆检索等。

四、意识与无意识意识是人类主观体验的核心,包括觉醒状态和意识内容。

无意识则指那些我们没有意识到但仍然影响我们行为和情绪的心理过程。

心理学家通过研究潜意识和无意识来了解人类的心理活动。

五、情绪与动机情绪是人类情感体验的一种表现形式,包括喜怒哀乐等不同的情绪状态。

情绪的生理反应和情绪表达是研究的重点。

动机是指驱使人类行为的激励因素,可以分为生理动机和心理动机。

人类行为的动机研究是心理学的重要内容之一。

六、个体差异与发展心理学个体差异指个人在认知、情感和行为等方面的差异。

遗传、环境和文化等因素对个体发育起着重要作用。

发展心理学研究人类从婴幼儿到老年人的发展过程,包括认知发展、社会发展和情绪发展等方面。

七、社会心理学与人际关系社会心理学研究人类在集体中的行为、思维和情感。

《普通心理学》重点复习知识点总结-心理学知识点归纳一、绪论1、心理学概念:心理学是研究(人的)心理现象的科学。

是研究人的行为和心理活动规律的科学。

2、心理现象:1、从动态性维度划分:心理过程(注意伴随心理过程):1、认知过程2情绪情感过程3、意志过程个性心理:1、个性倾向性(需要与动机、态度价值观)2、个性心理特征(能力、气质、性格(稳定的))2、从意识性维度划分:意识和无意识意识(在觉醒状态下的觉知):客体意识(对外界事物的觉知)自我意识(对自身内部状态的觉知)无意识(个体没有觉察到的心理过程和心理活动)3、辨证唯物主义的心理观:1、心理是脑的机能2、脑是心理的器官(沟回)3、心理是人脑对客观现实的主观反应4、心理学的发展:心理学是一门古老而又年轻的学科。

“有一个漫长的过去,但只有短暂的历史”---艾宾浩斯(1885)1879年德国心理学家冯特建立世界上第一个心理学实验室。

5、心理学的主要流派:1、构造主义:代表人物(冯特、铁钦纳)观点:心理学应该研究人的直接经验。

(即意识。

意识分为感觉、意向、感情三个要素)2、机能主义:代表人物(詹姆斯、杜威)观点:心理活动或心理机能为心理学的研究对象。

强调意识的作用与功能,而不像构造主义那样强调意识的结构。

3、行为主义:代表人物(华生)观点:心理学不应该研究意识,而应该可观察可测量的行为。

研究的主要内容为刺激与反应(S--R)之间的关系,直接的观察和测量是心理学的研究方法,而内省发是不科学的。

4、格式塔心理学:代表人物(威特海墨、考夫卡、苛勒)观点:主要研究有关人的知觉过程,认为人的知觉过程就是构建“完型”的过程。

5、精神分析:代表人物(弗洛伊德)主要研究:意识理论、人格结构理论、儿童人格发展阶段理论。

意识理论:意识、前意识(可控)、无意识(不可控)无意识分为(被压抑的无意识,潜伏的无意识)人格结构理论:1、“本我”:本能冲动,追求快乐原则2、“自我”:现实原则,规则意识3、“超我”:道德化的自我儿童人格发展阶段理论(性感器):1、口唇期(0-18个月)孩子刺激口唇(最大的快乐)唇舌是动情区,依赖性和攻击性,产生贪婪和产生依赖2、肛门区(18个月-3岁)肛门排放性性格肛门便秘性性格3、性器区(3岁-6岁)生殖器(性感区)出现性格角色分化(恋母情结、恋父情结)4、潜伏期(6岁-12岁)玩伴为同性5、生殖期(青春期-成长)两性期6、人本主义:代表人物(马斯洛、罗杰斯)观点:认为心理学应研究正常人,认为人有无限的潜能。

普通心理学知识点整理普通心理学第一章绪论1、心理过程:认识过程,情绪情感过程,意志过程。

2、个性特征:个性倾向性,个性心理特征。

3、心理学的任务:陈述人的心理现象,解释人的心理现象,预测人的心理现象,调控人的心理活动与行为。

4、心理学研究的基本原则:客观性原则,发展性原则。

5、心理学研究方法:观察法,实验法,调查法(问卷法,晤谈法),测验法第二章心理和行为的神经生理基础1、神经元结构主要由胞体和突起(树突和轴突)两部分组成。

2、一个神经元与另一个神经元彼此接触的部位叫突触。

3、神经回路:神经元的联系方式主要有两种,辐射式,聚合式。

4、周围神经系统:脊神经,脑神经,植物神经。

5、中枢神经系统:脊髓,脑(脑干,间脑,小脑)。

6、高级神经活动的基本过程是:兴奋过程和抑制过程。

7、抑制过程分为:无条件性抑制(外抑制和超限抑制),条件性抑制(消退抑制和分化抑制)。

8、动力定型:指由一系列刺激引起的一系列反应,经训练巩固后,刺激系列的第一个刺激一出现,反应系列就依次出现。

9、第一信号体系:用具体事物作为前提刺激而建立的前提反射体系。

10、第二信号系统:用语词作为条件刺激而建立的条件反射系统。

11、内分泌系统:是一种整合性的调节机制,通过分泌特殊的化学物质来实现对有机体的控制与调节。

12、人有两种腺体:导管腺体(外分泌腺),无导管腺体(内分泌腺----激素)。

13、人体主要内分泌腺:脑垂体、甲状腺、胰腺、肾上腺和性腺。

第三章心理的发生和发展1、心理是物质运动发展到初级阶段的属性,是脑对客观事物的反映。

2、感应性:是指生物有机体能够对与其生命活动具有直接关系的刺激作出反应,表现为趋利避害的生物特性。

3、动物心理的发展阶段:感觉阶段,知觉阶段,思维萌芽阶段。

4、意识:是指人以感觉、知觉、记忆和思维等心理活动过程为基础的系统整体,对自已身心状态与外界环境变化的觉知和认识。

是人类所特有的心理现象。

5、人类意识和动物心理的本质区别:1、意识有对客观环境的意识和自我意识,人类能够把自己同自然界相互区别开来,使人作为主体而与客观天下对立。

第一节心理学是研究心理现象的科学心理学是研究心理现象的科学。

它以自己特有的研究对象而与其他学科区别开来。

心理学既研究动物的心理,也研究人的心理,而以人的心理现象为主要的研究对象。

心理学是研究人的心理现象及其发生、发展变化规律的科学。

心理现象分为心理过程和个性心理。

?心理过程:又叫心理活动,是心理发生、发展的过程。

根据心理过程的形成和作用,可将其分为认识过程、情感过程和意志过程。

1879年德国心理学家冯特在莱比锡大学建立世界是第一个心理学实验室,标志着心理学作为一门独立的学科正式诞生。

主要的心理学派心理的神经生理机制1.低等脊椎动物到高等脊椎动物脑的进化方向?脑的相对大小、皮层相对大小、皮层内部结构的变化。

?2.神经元?神经元由胞体(含细胞核、细胞质(特有神经原纤维、尼氏体))、树突、轴突组成。

?3.神经冲动?????4.神经回路?神经元与神经元通过突触建立的联系,构成了极端复杂的信息传递与加工的神经回路。

神经元与神经元的连接方式:1.发散式连接?? 2.聚合式连接?? 3.环式连接?反射弧是最简单的神经回路。

分区和机能 语言区位于大脑左半球,该半球负责言语、阅读、书写、数学运算、逻辑推理机能系统学说和模块说都强调不同功能区的动力学关系,是现代有代表性的脑学说该理论认为情绪是个体对环境事件知觉到有害或有益的反应,是人与环境相互作用的产物。

用智龄和实际年龄的比率来代表智商,不得用于商业用途仅供个人参考仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。

For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commer ciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文不得用于商业用途。

我整理的普通心理学200概念!--根据北大和北师大教材(一)<P>我整理的普通心理学200概念!--根据北大和北师大教材(一)</P><P>有个别概念没找到的,请有心人补充。

1. 心理学:心理学是研究人脑对外界信息的整合诸形式及其内隐、外显行为反映及其发生发展规律的一门科学。

包括心理过程(认识过程、情绪情感过程和意志过程)和个性(个性倾向性和个性心理特征)。

2. 心理过程:心理活动的过程,包括认识过程、情绪情感过程和意志过程。

3. 普通心理学:是研究正常成人的心理过程和个性心理特征的一般规律的学科,是心理学最基本、最重要的基础研究。

普通心理学研究心理过程的发生发展和个性心理特征形成的最一般的理论和规律,建立心理学研究最一般的方法论原则和具体的方法。

普通心理学既包括过去研究中已成定论的为科学实践证实并为科学家所公认的理论和规律,也包括虽不一定为大家所公认但却有重大影响的理论和学说还包括处于科学发展前沿的新成果和新发现。

4. 神经元:神经元即神经细胞,是构成神经系统的基本单位,既是结构单位也是功能单位,它不同于身体细胞的功能主要在于它可被输入的刺激所激活,引起神经冲动,进行冲动传导。

其构造上基本由三部分即胞体、树突和轴突三部分组成。

就其功能和分布不同可分为传入,传出和联合三种神经元。

神经元之间的联系方式为突触传递。

5. 极化现象:这是神经传导的电化学过程中的一种现象。

当神经元在静息状态下,钾离子的浓度在膜内比膜外大30倍,而钠离子的浓度膜外比膜内大10倍。

为维持他们的浓度,膜内外电位差允许钾离子透入膜内,而不允许钠离子渗入。

于是形成了膜内负电荷、膜外正电荷的电位差。

这就是膜的极化现象。

这种电位被成为静息电位。

6. 去极化过程:当神经元胞体和树突受到足够强的刺激时,细胞膜电离子通透性发生改变,钠离子迅速进入膜内,使膜内负电位差消失,即为去极化过程。

7. 动作电位:经过去极化过程,神经元便由相对的静息状态进入活动状态,形成了神经冲动,成为动作电位,动作电位持续时间大约1毫秒。

8. 突触传递:神经元之间是以一个神经元的轴突与另外一个神经元的胞体或数突相联系的,这种特殊的联系结构称为突触,神经元之间的这种联系方式就是突触传递,它使神经冲动在神经元之间传导。

它是通过神经化学递质和电变化两个过程完成的。

这一神经细胞的工作方式对心理活动的影响不但是重要的而且是直接的。

9. 突触后电位:神经冲动传至轴突末梢时,膜的离子通透性发生变化,大量的钙离子进入突触小体,使囊泡向突触前膜移动并与之接触,这时储存于囊泡中的神经递质被释放出来而进入突触间隙,并作用于突触后膜,与突触后膜的受体相结合。

于是又引起突触后膜电位发生变化,产生突触后电位。

突触后电位分为兴奋性突触后电位(EPSP)和抑制性突触后电位(IPSP)。

这种兴奋性和抑制性电位的相互影响决定着特定的神经元是否有可能在特定时刻发放动作电位-----引起神经兴奋或抑制。

10. 外周神经系统:就是联系感觉输入和运动输出的机构,它包括从外周感觉器官内导到中枢的神经组织和从中枢外导到效应器官的神经组织。

从结构上看,包括由脑神经和脊神经组成的躯体神经系统和由交感神经和副交感神经组成的自主神经系统。

11. 反射:动物通过中枢神经系统对刺激的一种应答式反应。

这种反应的发生有赖于反射弧的完整,是一种刻板的简单动作,主要是肌肉收缩或腺体分泌。

12. 反射弧:组成反射的内导、中间、外导神经3部分的功能联系,成为反射弧。

反射弧是反射活动的基本模式。

13. 反馈:14. 返回联系:15. 网状结构:贯穿在脑干的大部分区域,从延髓经脑桥和中脑,一直延伸到丘脑下部,沿着脑干侧腹的狭长区域,有许多散在的神经核团和上行、下行神经纤维,交织着构成一个神经网络的结构,成为网状结构或网状组织。

网状结构是20世纪50年代由林斯里提出的。

是非特异神经通路的结构之一,其主要功能在于调节睡眠和觉醒。

使有机体在一定刺激条件下保持一定的唤醒水平和觉醒状态,维持注意并激活情绪。

16. 边缘系统:是边缘叶及其周围相连接的结构组成的。

即边缘叶与其下面连接的皮层下细胞核团,包括杏仁核、下丘脑、脑垂体等,总称边缘系统。

边缘系统是大脑皮层极大扩展后形成的。

是有机体适应环境的高级中枢。

它通过下丘脑调节内脏和骨骼反映,调节情绪行为和情绪体验,尤其情绪体验被认为是整个边缘系统的整合结果。

17. 帕帕兹环路:是由帕帕兹于1937年提出来的关于情绪的一个包括情绪行为和情绪体验的脑的神经结构。

他认为情绪过程建立在海马,海马被刺激时,冲动通过胼胝体下的白色纤维接力到下丘脑的乳头体,兴奋从下丘脑传递到丘脑前核并上行到大脑宁日边界的扣带回,再回到海马的杏仁核。

兴奋在这一环路上经扣带回扩大到大脑皮层,冲动在这里附加于意识之上,产生情绪体验。

18. 暂时神经联系:是大脑皮层的功能,本来对动物有机体没有意义的刺激物作用于感受器,在大脑的相应区域引起了兴奋,同时无条件刺激物在大脑的另一区域也引起了兴奋,经过不断反复,两个兴奋中心之间形成了暂时神经联系,从而形成条件反射,这是高级神经活动的最基本的形式。

19. 单侧化:看起来似乎是完全对称的大脑两半球,实际上在大小和重量上、尤其是在功能上是有差异的。

这种大脑两半球功能不对称性成为单侧化,19世纪布罗卡区的发现及后来的割裂脑实验等对单侧化给予了证实。

20. 内分泌系统:是由许多内分泌腺体所组成。

它包括垂体腺、甲状腺、胸腺、胰腺、肾上腺、生殖腺等。

其分泌物称为激素,直接进入血液或淋巴带到全身。

受自主神经系统的支配,对人体生长、生理平衡维持和某些心理活动有重要的作用。

21. 感觉:是人脑对直接作用于它的客观事物的个别属性的反映。

感觉有以下特点:1、它反映的是当前直接接触到的客观事物,而不是过去的或间接的事物。

2、感觉反映的是事物的个别属性,而不是事物的整体。

3、感觉是客观内容和主观形式的统一。

感觉的产生是分析器活动的结果。

分析器是感觉器官、传入神经和大脑皮层感觉中枢所组成的统一的形态机能结构整体。

从信息加工的角度看,感觉主要是大脑皮层感觉中枢对由感觉器官提供的各种信息进行加工的过程和结果。

感觉分为内部感觉和外部感觉。

感觉是一切心理活动的最初始的基础,对适应生存有重要意义。

感觉剥夺的实验。

22. 心理物理学:研究心理经验与物理刺激之间的相互关系,它的核心任务是通过把心理经验同物理刺激的量值相联系说明感觉的强度,说明心理量如何随着刺激的物理量的变化而变化。

心理物理法是常用的实验方法。

代表人物有费希纳、韦伯等人。

23. 感觉阈限:人对刺激物的感觉能力叫做感受性。

我们要感到一个刺激的存在或刺激的变化,这个刺激的强度或强度的变化需达到起码的量值,这个量值就叫做感觉阈限。

有绝对阈限和差别阈限两类,前着是说明人是否感觉到刺激本身的存在,后者说明人能否感觉到刺激的变化。

24. 绝对阈限:能可靠地引起感觉的最小刺激强度(物理能量)叫做此一感觉的绝对阈限。

其操作定义为有一半的几率能被感觉到的最小刺激量叫做绝对阈限。

25. 差别阈限:又叫做最小可觉差。

与差别感受性成反比。

26. 对数定律:为了描述连续意义上心理量与物理量的关系,德国物理学家费希纳在韦伯研究的基础上,于1860年提出了一个假定:把最小可觉差(连续的差别阈限)作为感觉单位,即每增加一个差别阈限,心理量增加一个单位,这样可推倒出如下公式:S=KlogI+C ,S为感觉量,K为常数,I为物理量,其含义是感觉量与物理量的对数值成正比。

也就是说感觉量的增加落后于物理量的增加,物理量成几何级数增长,心理量成算术级数增长,这个公式被成为费希纳定律。

适用于中等刺激。

27. 幂定律:在对数定律提出约一百年后,S。

S。

STEVENS采用了一种不同的构造心理物理函数的方法,即量值估计,并由此构造了心理函数,提出心理量并不随刺激量的对数上升而上升,而是随着刺激量的乘方函数而变化,即感觉到的大小是与刺激量的成方成正比的。

S=KI(b)当幂指数小于1时,心理增长慢于物理量的增长。

当b 大于1时心理量快于物理量的增长。

具有广泛的用途。

28. 感觉适应:在同一感受器中,由于刺激的持续作用或一系列刺激的连续作用,导致对刺激的感受性发生变化,这种现象叫做感觉的适应。

适应的结果可以是感受性的提高,但大多是感受性的降低。

29. 感觉后象:当刺激停止作用后,感觉印象仍暂留一段时间的现象,其持续时间与原刺激时间成正比。

30. 感觉的空间积累:感受器的不同部位同时受到刺激,因反应整合在一起而改变了感受性的现象。

31. 感觉的空间融合:感受器把对同时作用于它的不同刺激的反应联合起来而产生单一感觉印象的现象。

32. 感觉的对比:感受器的不同部位接受不同刺激对某个部位的强刺激会抑制其他邻近部位的反应,不同部位的反应差别被加强的现象。

有同时对比和先后对比两种。

33. 侧抑制:相邻的感受器之间能够抑制对方向上行发放神经冲动的现象。

因此,单一感受细胞的神经电活动会受到周围细胞活动的影响,马赫带是一个例子。

34. 感受野:20世纪60年代,休伯尔和威塞尔等的研究指出,网膜上一定区域的感光细胞转换的神经能量能激活与这个区域有联系的视觉系统各层神经细胞的活动,也就是处于某一层次的神经细胞只是接受来自一定区域的感光细胞送来的信息。

网膜上的这个感光细胞区域就叫做相应神经细胞的感受野。

35. 三原色说:1800年左右,托马斯扬提出的最早的颜色视觉科学理论,认为正常眼睛里有三种颜色感受器,每种只对光谱的特定部分十分敏感,受到不同波长的光刺激时产生不同的颜色感觉。

红绿蓝是基本的颜色感觉。

1856年黑尔姆霍次完善了扬的观点,认为红绿蓝分别对长中短波的光敏感。

光刺激引起的兴奋在3种感受器中有所不同,相应的颜色感觉便产生了。

扬黑三原色理论产生了。

不能解释颜色负后效和色盲成对缺失颜识别。

36. 拮抗说:19世纪后期,黑灵提出的视觉理论。

所有的颜色都产生于三个子系统,红绿,黄蓝,黑白。

一个成分疲劳,对立的相对突出出来(颜色后效)颜色系统受损时,色觉成对消失。

37. 闪光融合:网膜在光刺激时需要一定时间把光能量转换为神经反应,在光消失时也需要时间停止反应,在闪烁频率超过感受器启动和停止兴奋的速度时,神经反应就会相互重合重叠在一起。

觉得光一直存在没有停顿的感觉。

电视呈象正是这一过程。

38. 频闪观察运动:同样课题的静止画面以稍有区别的不同的位置序列呈现,如过画面转换速度较快则会被看成是一个客体的连续运动。

有学者认为电影就是利用这一现象。

39. 地点说:最早的音频辨别理论是黑尔姆霍次在19世纪提出的共鸣说,主张基底膜长短不同的神经纤维分别对低频和高频的声音发生共鸣,从而刺激不同的部位产生不同的声音。