初中物理第九章复习

- 格式:ppt

- 大小:4.60 MB

- 文档页数:84

第九章力和运动知识点复习2012.05.22一. 关于运动状态描述1、运动状态的意义对一个物体运动情况的描述,就用运动状态;物体的运动状态是指物体运动速度的和。

2、运动状态的改变有五种情况:①由运动到;②由静止到;③运动由快到;④运动由慢到;⑤物体改变运动方向,做运动。

这里前四种实际上是物体运动的速度的改变,第五种是物体运动的。

物体运动的速度和中只要有一个发生改变,我们就认为其运动状态发生了改变。

3、运动状态不变有种情况,统称为状态。

平衡状态分两种:一是物体处于状态;二是物体做运动。

由于这两种情况,物体运动的快慢和方向都没有改变,就称为平衡状态。

二. 物体在不受力时的运动规律:1、牛顿第一运动定律(1)定律内容:一切物体在的时候,总保持匀速直线或状态,这就是牛顿第一运动定律,通常又叫做惯性定律。

(2)适用对象:,(3)适用条件:,(4)结论:,。

(5)维持物体运动状态不变的原因是,而不是。

2、惯性A物体具有的保持或状态的性质,叫做惯性。

B惯性是一切物体的固有属性。

不论物体是否运动,怎样运动以及是否受力,都有惯性。

C惯性大小只与物体的有关,而与其它因素。

D同一辆汽车,运动速度越快,从刹车到停止,运动的距离越远。

这是因为:对于同一辆汽车,在同样的阻力作用下,单位时间内使速度的相同。

如果原来的速度越大,使汽车从刹车到停止的时间就,使得运动的就越长。

三. 物体在平衡力作用下的运动:1、定义:一个物体在两个力的作用下,如果保持匀速直线运动或静止状态,我们就说这两个力是平衡的。

2、条件:作用在的两个力,大小、方向,且在上。

(即同体、等值、反向、共线),这两个力平衡。

3、应用:如果一个物体只受到个力的作用,而且处于平衡状态,就可以根据一个力去判断另一个力的、及作用线等。

四. 物体在非平衡力作用下的运动:1、非平衡力的定义:物体受到一个力或受到几个力作用,但这些力不满足平衡力条件,我们就说这几个力是非平衡力。

2、物体在非平衡力作用下的运动规律:物体在非平衡力作用下,它的运动状态一定会发生改变。

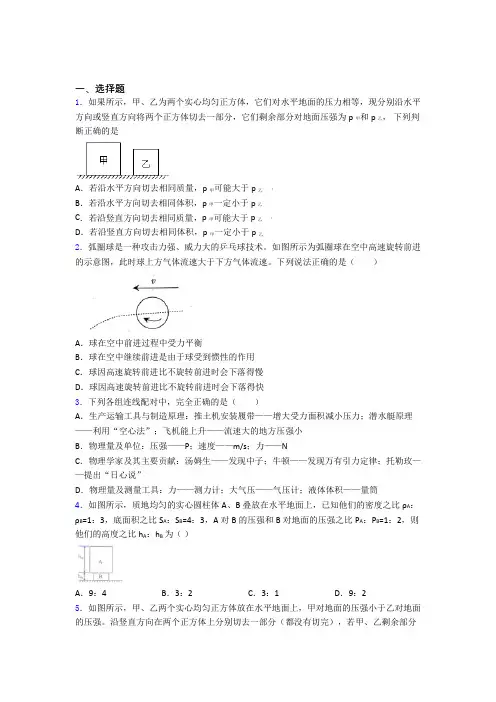

一、选择题1.如果所示,甲、乙为两个实心均匀正方体,它们对水平地面的压力相等,现分别沿水平方向或竖直方向将两个正方体切去一部分,它们剩余部分对地面压强为p甲和p乙,下列判断正确的是A.若沿水平方向切去相同质量,p甲可能大于p乙B.若沿水平方向切去相同体积,p甲一定小于p乙C.若沿竖直方向切去相同质量,p甲可能大于p乙D.若沿竖直方向切去相同体积,p甲一定小于p乙2.弧圈球是一种攻击力强、威力大的乒乓球技术。

如图所示为弧圈球在空中高速旋转前进的示意图,此时球上方气体流速大于下方气体流速。

下列说法正确的是()A.球在空中前进过程中受力平衡B.球在空中继续前进是由于球受到惯性的作用C.球因高速旋转前进比不旋转前进时会下落得慢D.球因高速旋转前进比不旋转前进时会下落得快3.下列各组连线配对中,完全正确的是()A.生产运输工具与制造原理:推土机安装履带——增大受力面积减小压力;潜水艇原理——利用“空心法”;飞机能上升——流速大的地方压强小B.物理量及单位:压强——P;速度——m/s;力——NC.物理学家及其主要贡献:汤姆生——发现中子;牛顿——发现万有引力定律;托勒玫——提出“日心说”D.物理量及测量工具:力——测力计;大气压——气压计;液体体积——量筒4.如图所示,质地均匀的实心圆柱体A、B叠放在水平地面上,已知他们的密度之比ρA:ρB=1:3,底面积之比S A:S B=4:3,A对B的压强和B对地面的压强之比P A:P B=1:2,则他们的高度之比h A:h B为()A.9:4 B.3:2 C.3:1 D.9:25.如图所示,甲、乙两个实心均匀正方体放在水平地面上,甲对地面的压强小于乙对地面的压强。

沿竖直方向在两个正方体上分别切去一部分(都没有切完),若甲、乙剩余部分对地面的压力相等,则关于甲、乙正方体下列说法正确的是( )A .剩余部分对地面的压强可能p p =甲乙B .剩余部分对地面的压强可能p p 甲乙>C .对地面压力的变化量一定F F ∆<∆甲乙D .对地面压力的变化量一定F F ∆=∆甲乙6.下列函数图像能正确地描述两个物理量之间关系的是( )A .弹性限度内弹簧所受拉力与伸长关系B .粗糙程度不变时,滑动摩擦力与压力关系C .压力一定时,物体受到压强与受力面积关系D .液体密度不变时,液体压强与深度关系7.如图所示,甲、乙两个实心正方体分别放在水平地面上,它们对地面的压强相等。

八年级物理下册第九章知识点

第九章:机械能守恒

1. 机械能的定义:机械能是物体由于运动而具有的能量,包括动能和势能两局部。

2. 动能的定义:动能是物体由于运动而具有的能量,用符号K表示,公式为

K=1/2mv2,其中m表示物体的质量,v表示物体的速度。

3. 势能的定义:势能是物体由于位置或形状而具有的能量,常见的势能有重力势能、

弹性势能和化学势能。

4. 重力势能的定义:重力势能是物体由于位置的上下而具有的能量,用符号Ep表示,公式为Ep=mgh,其中m表示物体的质量,g表示重力加速度,h表示物体的高度。

5. 弹性势能的定义:弹性势能是物体由于形状的变化而具有的能量,用符号Ee表示,公式为Ee=1/2kx2,其中k表示弹簧的弹性系数,x表示弹簧的伸长或压缩的长度。

6. 动能与势能的转化:物体的动能可以转化为势能,势能可以转化为动能,二者之间

可以互相转化。

7. 机械能守恒定律:在没有其他力做功的情况下,一个物体的机械能保持不变。

8. 机械能守恒的应用:机械能守恒可以应用于各种机械运动,如弹簧振子、滑坡问题、摆锤问题等。

9. 机械能守恒定律的限制:机械能守恒定律只适用于没有其他非保守力做功的情况下,且摩擦力不可忽略的情况下。

10. 机械能的单位:国际单位制中,机械能的单位是焦耳〔J〕。

11. 机械能与动量的关系:机械能可看作是动量的变化,是一个物体在运动过程中储存和释放的能量。

九年级物理9章知识点第一节:力和速度九年级物理的第9章主要涉及力和速度两个方面的知识点。

力是物体相互作用时产生的推动或阻碍运动的因素,通常用牛顿(N)作为单位来表示。

而速度是物体在一定时间内所运动的距离与时间的比值,一般用米每秒(m/s)来衡量。

1. 力的概念和特点力是物体相互作用时产生的效果,它可以改变物体的形状、速度或者状态。

力具有大小、方向和作用点等特征。

力的大小可以通过测量产生的效果来确定,方向可以表示为物体受力的作用方向,作用点则是力作用的具体位置。

2. 力的计算方法力的计算需要考虑力的大小和方向。

当多个力作用在物体上时,我们可以通过合力来表示其总和。

合力的大小等于各个力的矢量和,方向则根据力的相对方向决定。

3. 弹力和重力弹力是一种复原力,当物体发生形变后,会产生相反的力来恢复原状。

重力是地球对物体的吸引力,是所有物体普遍存在的一种力。

4. 力的平衡和不平衡当多个力合成的合力为零时,我们称物体处于力的平衡状态。

而当合力不等于零时,物体处于力的不平衡状态,会产生加速度。

牛顿第一定律指出,物体在力的合力为零的情况下将保持匀速直线运动,或者保持静止状态。

5. 速度的计算和图示速度的计算公式为速度等于物体所运动的距离除以所花费的时间。

物体的速度可以通过位置-时间图示来表示,图示上的斜率为物体的速度。

第二节:动量和力的作用九年级物理第9章还介绍了动量和力的作用两个重要的知识点。

1. 动量和动量守恒定律动量是描述物体运动状态的物理量,它等于物体的质量乘以速度。

动量守恒定律指出,在一个孤立系统中,当没有外力作用时,系统的总动量保持不变。

这意味着,发生碰撞或相互作用时,物体的动量总和始终保持不变。

2. 冲量和力的作用时间冲量是力在时间上的累积效果,是改变物体动量的大小。

冲量等于力乘以作用时间。

根据冲量的变化,能够改变物体速度的大小和方向。

3. 加速度和力的关系牛顿第二定律指出,物体的加速度等于作用在物体上的力和物体质量的比值。

九年级物理第九章知识点第九章知识点:光和光的传播光是一种电磁波,它在真空和透明介质中传播,具有波动和粒子性的双重性质。

光的传播速度是有限的,大约为每秒3×10^8米,是一切可感知物质传递信息最快的方式之一。

本文将从光的特性、反射和折射、光的成像、光的色散和光的波长等方面,深入探讨九年级物理第九章的知识点。

1. 光的特性光的特性包括光的传播速度、光的传播路径以及光的波长和频率等。

光的传播速度是一个常数,它在真空中的速度最快,约为每秒3×10^8米,但在不同介质中会有所变化。

光传播的路径有直线传播和弯曲传播两种情况。

光的波长决定了光的颜色,而光的频率则决定了光的亮度。

2. 光的反射和折射光的反射是指光线从一个介质射向另一个介质时,发生方向改变的现象。

按照光的入射角和反射角之间的关系,可分为入射角等于反射角和入射角不等于反射角两种情况。

光的折射是指光线从一种介质射入另一种折射率不同的介质中时,发生方向和速度的改变。

光的折射遵循斯奈尔定律,即光线在两个介质交界处的入射角和折射角满足sin i / sin r = n2 / n1,其中n1和n2分别为两个介质的折射率。

3. 光的成像光的成像是指光线通过光学器件(如凸透镜和凹透镜)后,在屏幕或者观察者的位置上显示出物体的形象。

根据成像的性质,光的成像可分为实像和虚像。

实像是指光线交汇形成的图像能够在屏幕上显示出来,而虚像则不能在屏幕上显示出来。

根据光线的传播方向,成像又可分为直立像和倒立像。

4. 光的色散光的色散是指光通过介质时,根据不同波长的光在介质中的折射率不同,从而发生色彩分离的现象。

最常见的例子就是光在通过棱镜时,分解成七种颜色(红、橙、黄、绿、青、蓝、紫)。

这是因为光的折射率与波长成正比,而不同颜色的光波长不同,所以被分离出来。

5. 光的波长光的波长是光波在空间中一个周期的长度,它用来表示光的颜色。

不同波长的光产生不同的颜色,可见光波长范围大约在400到700纳米之间。

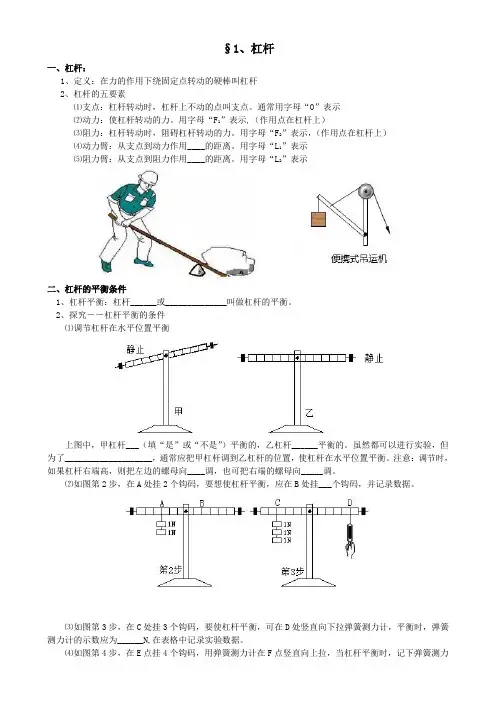

§1、杠杆一、杠杆:1、定义:在力的作用下绕固定点转动的硬棒叫杠杆2、杠杆的五要素⑴支点:杠杆转动时,杠杆上不动的点叫支点。

通常用字母“O”表示⑵动力:使杠杆转动的力。

用字母“F1”表示,(作用点在杠杆上)⑶阻力:杠杆转动时,阻碍杠杆转动的力。

用字母“F2”表示,(作用点在杠杆上)⑷动力臂:从支点到动力作用____的距离。

用字母“L1”表示⑸阻力臂:从支点到阻力作用____的距离。

用字母“L2”表示二、杠杆的平衡条件1、杠杆平衡:杠杆______或______________叫做杠杆的平衡。

2、探究――杠杆平衡的条件⑴调节杠杆在水平位置平衡上图中,甲杠杆___(填“是”或“不是”)平衡的,乙杠杆______平衡的。

虽然都可以进行实验,但为了____________________,通常应把甲杠杆调到乙杠杆的位置,使杠杆在水平位置平衡。

注意:调节时,如果杠杆右端高,则把左边的螺母向____调,也可把右端的螺母向_____调。

⑵如图第2步,在A处挂2个钩码,要想使杠杆平衡,应在B处挂___个钩码,并记录数据。

⑶如图第3步,在C处挂3个钩码,要使杠杆平衡,可在D处竖直向下拉弹簧测力计,平衡时,弹簧计的示数为________N。

如果此时如第5步斜着拉弹簧测力计,则弹簧测力计的示数将_____,原因是___________________________________。

⑸记录实验数据的表格3、杠杆平衡的条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂即分析:如果实验只得出了第一组数据,可能得出的结论是:___________________________,所以,实验时如果不多次实验,会导致得出的实验结论__________________________________。

⑴利用杠杆平衡条件可以判定杠杆是否平衡例1,如图所示的杠杆刚好平衡,如果在两侧的钩码下各再加一个钩码()A、杠杆仍然平衡B、不平衡,左端下沉C、不平衡,右端下沉D、无法判定⑵利用杠杆平衡条件可计算F1、F2、L1、L2例2、如图,杠杆AOB的右端挂有重为120N的物体,杠杆左端用绳子拉着并固定在地面上,绳子跟杠杆的夹角为30°,杠杆恰好静止在水平位置,已知AO=6cm,BO=2cm,求绳子对杠杆的拉力。

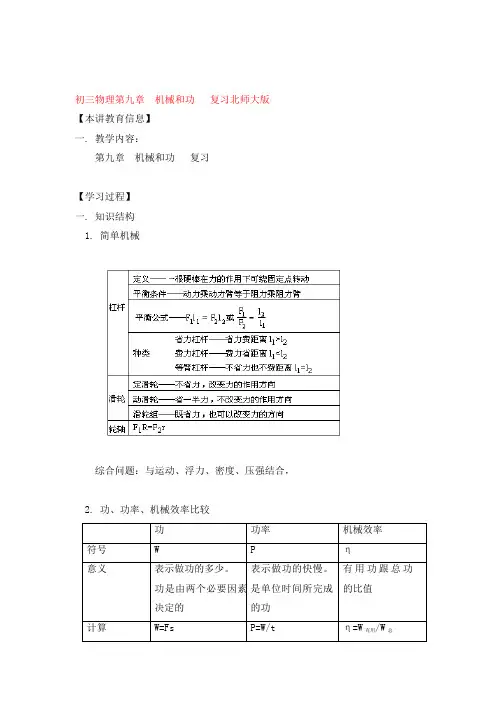

初三物理第九章机械和功复习北师大版【本讲教育信息】一. 教学内容:第九章机械和功复习【学习过程】一. 知识结构1. 简单机械综合问题:与运动、浮力、密度、压强结合,2. 功、功率、机械效率比较功功率机械效率符号W P η意义表示做功的多少。

功是由两个必要因素决定的表示做功的快慢。

是单位时间所完成的功有用功跟总功的比值计算W=Fs P=W/t η=W有用/W总【典型例题】例1. 身高几乎相同的兄弟两个,用长1.5米的扁担抬一桶水,哥哥把水桶挂在扁担上距自己肩0.5米处,桶和水共重300牛,问兄弟二人各负担多大的力?(不计扁担重)分析:兄弟二人抬水时,水桶作用在扁担上的力是阻力,兄弟俩肩头对扁担的作用力可以作为动力。

若要求哥哥肩上负担的力有多大,可把弟弟的肩同扁担接触的那点看作是支点;反之,求弟弟肩上负担的力,只要把哥哥的肩同扁担接触的那点作支点,然后用杠杆平衡条件来求解。

解:扁担长L=1.5米,桶重为G=300N。

哥哥肩与水桶作用在扁担上的力的作用点的距离为L=0.5米。

则弟弟肩与水桶作用在扁担上的力的作用点的距离为L─L=1.5米-0.5米=1米。

以哥哥肩为支点,根据杠杆平衡条件GL0=F弟L300N×0.5m= F弟×1.5m解得 F弟=100N以弟弟肩为支点时,根据杠杆平衡条件,G(L-L0)=F哥L300N×1m= F哥×1.5m解得 F哥=200N即哥哥负担200牛的力,弟弟负担100牛的力。

小结:过支点的作用力,力臂为零,把支点选在肩头,可以减少未知量。

例2. 如图所示,浸没在水中的金属块,体积为 2米3,重4×104牛,用滑轮组向上匀速吊起金属块(金属块始终全部浸没在水中),至少要用多大的拉力F 才行?(动滑轮及摩擦不计)分析:金属块匀速上升应满足力的平衡条件。

金属块受重力、浮力、滑轮组对它向上的拉力,满足G=F 浮+F 拉物。

金属块受到的浮力由阿基米德原理来计算F 浮=ρ水gV 排,对重物的拉力,F 拉物=G-F 浮。

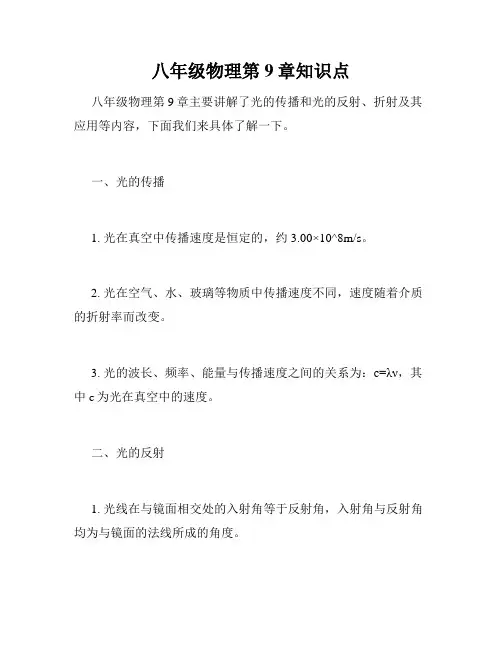

八年级物理第9章知识点

八年级物理第9章主要讲解了光的传播和光的反射、折射及其应用等内容,下面我们来具体了解一下。

一、光的传播

1. 光在真空中传播速度是恒定的,约3.00×10^8m/s。

2. 光在空气、水、玻璃等物质中传播速度不同,速度随着介质的折射率而改变。

3. 光的波长、频率、能量与传播速度之间的关系为:c=λν,其中c为光在真空中的速度。

二、光的反射

1. 光线在与镜面相交处的入射角等于反射角,入射角与反射角均为与镜面的法线所成的角度。

2. 向平面镜中垂直入射的光线,反射光线也是垂直于镜面。

3. 镜面反射可以保持光的亮度和图像的形状不变。

三、光的折射

1. 光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射。

2. 折射定律:光线在不同介质中传播时,入射角与折射角之间成一定比例,即出射光线和法线在同一平面内,入射角和折射角的正弦之比为两种介质的折射率之比。

3. 折射率是指将光从真空中射向介质时,光线的速度比真空中慢多少,用n表示。

四、光的应用

1. 物体能见是因为光线被物体反射到我们的眼睛中。

2. 光的折射器材,如棱镜、凸透镜、凹透镜等,可以用于分光、成像等方面。

3. 光的传播路径可以被光纤利用,用于通讯等领域。

以上就是八年级物理第9章的知识点,理解这些知识点对于我

们理解光学原理有帮助,也有利于我们应用光学技术。

希望同学

们能够认真学习,加深对这些知识点的理解。

八年级物理下册(第九章)基础知识整理与复习知识要点一压强1.关于压力的下列说法正确的是( )A.物体受到的重力越大,压力越大B.压力的方向总是竖直向下的C.压力产生的效果只跟压力的大小有关D.压力的方向总是垂直于物体受力表面2.下图所示情景中,为了增大压强的是( )3.盲道是为盲人提供行路方便和安全的道路设施,一般由两种砖铺成,一种是条形引导砖,引导盲人放心前行,称为行进直道:一种是带有圆点的提示砖,提示盲人前面有障碍,该转弯或上、下坡了,称为提示盲道。

砖上的条形或圆点高出地面2cm,当盲人走在上面时( )A.增大了脚底的压力,使脚底产生感觉B.增大了脚底的压强,使脚底产生感觉C.减小了脚底的压力,使脚底产生感觉D.减小了脚底的压强,使脚底产生感觉4.A、B两个实心正方体,棱长之比为2:1,密度之比为3:4,都放在水平桌面上,对桌面的压力分别为FA 和FB,压强分别为pA和pB,则下列判断正确的是( )A FA : FB=3: 4 B FA: FB= 3: 2C pA : pB=3:4 D PA: PB=3: 25.如图所示,一块重100N的木块,分别受到如图所示大小都是10N的力F作用,下列几种情况中,木块对支持面的压力分别为:甲是_________N ,乙是________N ,丙是__________N 。

6.一均匀的长方体木块置于水平地面上,对地面压力为F ,压强为p ,则:(1)将木块沿竖直方向切去41后对地面压力为_________,压强为_________; (2)沿水平方向切去上面的21,剩下的木块对地面压力为_________,压强为 _________。

(3)沿竖直方向切去31后并将它放在剩余部分上,木块对地面压力为_________, 压强为_________。

7.一块砖长24cm 、宽10cm 、高5cm ,重24N ,把它平放、侧放、立放在水平地面上,如图所示,对地面产生的最大压强是_________Pa;最小压强是________Pa.知识要点二 液体的压强8.关于液体压强,下列说法正确的是( )A.在同一深度,液体向上的压强大于向下的压强B.在同一液体内,越深的地方液体的压强越大C.液体对容器底的压强小于对容器侧壁的压强D.液体具有流动性,所以液体内部向上的压强为零9.如图所示的四个容器,不是连通器的是( )10.如图是轮船通过船闸的示意图,此时上游阀门A打开,下游阀门B关闭。

物理初中第九章知识点总结第九章:声音的传播一、声音是一种机械波1. 声波(1) 声波的产生:当物体振动产生气体、液体或固体的形变时,就产生了声波。

(2) 声波的传播:声波是一种机械波,需要介质来传播,它可以在固体、液体和气体中传播。

(3) 机械波和非机械波:声波是一种机械波,机械波需要介质传播;光波是一种非机械波,不需要介质传播。

2. 声速声速是声波在介质中传播的速度,不同介质中声速不同,一般在空气中的声速约为340m/s。

3. 频率和周期(1) 频率是指声源振动的周期,单位是赫兹(Hz);(2) 周期是声源振动一次所需要的时间,单位是秒(s);(3) 频率和周期的关系:频率和周期是倒数关系,频率=1/周期,周期=1/频率。

4. 声源的音量声源的音量大小和声波的振幅有关,振幅越大,声音越响亮。

5. 声波的衰减(1) 声波的衰减:声波在传播过程中会逐渐减弱,衰减程度与距离和介质的特性有关;(2) 衰减的原因:声波衰减的原因主要是能量的损失和空气的吸收,声音会转化为热能而散失。

二、声音的特性1. 声音的音调(1) 音调的高低:声音的高低由频率决定,频率越大,音调越高;(2) 音调的强弱:声音的强弱由振幅决定,振幅越大,音调越响亮。

2. 声音的音品(1) 音品的纯杂:纯音的频率是固定的,音质清脆;杂音的频率是不规则的,音质杂乱。

(2) 音品的浑浊:浑浊的音色表现在频率中有一定的分布,而不是集中在一个频率上。

3. 声音的回声和共振(1) 回声:声音在遇到障碍物后会发生回声,回声的时间间隔与距离和声音的传播速度有关。

(2) 共振:当一个物体的固有频率与外界声波的频率相同或接近时,会产生共振现象,使声音变得更加清晰响亮。

三、声音的传播1. 声波的传播特点(1) 声源:声波是由声源产生的;(2) 介质:声波需要介质才能传播;(3) 传播方式:声波通过分子的振动传播;(4) 速度:不同介质中的声速不同。

2. 声波的反射(1) 反射规律:反射光的入射角、反射角和法线三者在同一平面上;(2) 声波的应用:声波的反射可以用来测定距离、制造共振共鸣等。

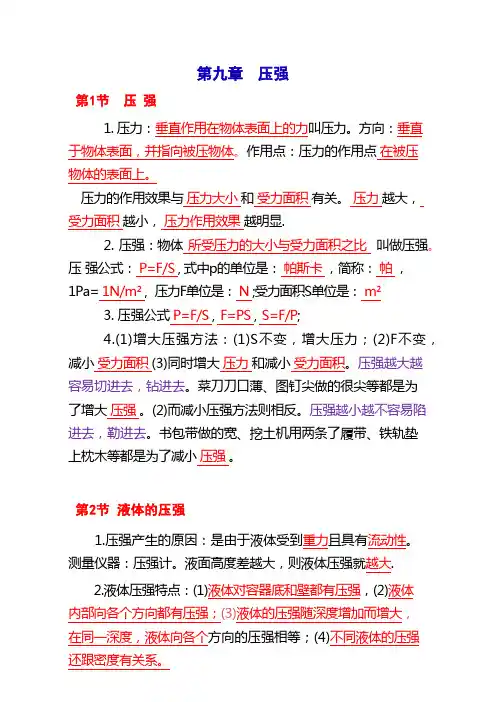

第九章压强第1节压强1. 压力:垂直作用在物体表面上的力叫压力。

方向:垂直于物体表面,并指向被压物体。

作用点:压力的作用点在被压物体的表面上。

压力的作用效果与压力大小和受力面积有关。

压力越大,受力面积越小,压力作用效果越明显.2. 压强:物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强。

压强公式: P=F/S , 式中p的单位是:帕斯卡,简称:帕,1Pa= 1N/m², 压力F单位是: N ;受力面积S单位是: m²3. 压强公式 P=F/S , F=PS , S=F/P;4.(1)增大压强方法:(1)S不变,增大压力;(2)F不变,减小受力面积(3)同时增大压力和减小受力面积。

压强越大越容易切进去,钻进去。

菜刀刀口薄、图钉尖做的很尖等都是为了增大压强。

(2)而减小压强方法则相反。

压强越小越不容易陷进去,勒进去。

书包带做的宽、挖土机用两条了履带、铁轨垫上枕木等都是为了减小压强。

第2节液体的压强1.压强产生的原因:是由于液体受到重力且具有流动性。

测量仪器:压强计。

液面高度差越大,则液体压强就越大.2.液体压强特点:(1) 液体对容器底和壁都有压强,(2)液体内部向各个方向都有压强;(3)液体的压强随深度增加而增大,在同一深度,液体向各个方向的压强相等;(4)不同液体的压强还跟密度有关系。

3.液体压强计算:P=ρgh , (ρ是液体密度,单位是kg/m³;g=9.8 N/kg;h 是深度,指液体自由液面到液体内部某点的竖直距离,单位是m。

)4.据液体压强公式: P=ρgh , 液体的压强与液体的密度和深度有关,而与液体的体积和质量无关。

5.(1)液体压强与深度关系图象:(2)液体对容器底的压力与容器的形状的关系F=G F<F>GG6.计算液体对容器底的压力和压强问题:一般方法:(一)首先确定压强p=ρgh;(二)其次确定压力F=Ps(固体则先确定压力F=G, 其次确定压强p=F/Sp ) 特殊情况:压强:对直柱形容器可先求F,用p=F/S 压力:①作图法②对直柱形容器F=G7.连通器:上端开口、下部相连通的容器。

物理九年级第9章知识点物理九年级第9章主要讲述了一些与力学相关的重要知识点,以下是其中的几个重点内容:1. 牛顿三定律牛顿三定律是力学中最基本的理论之一,它包括了力的产生和作用的规律。

第一定律说的是物体如果没有外力作用,将会保持静止或匀速直线运动;第二定律给出了物体受力的数学表达式,即力等于质量乘以加速度;第三定律指出了力的相互作用,即对于每一个施力就会有一个等大反向的反力作用于施力物体。

2. 动量和碰撞动量是一个物体运动状态的量度,定义为物体的质量乘以其速度。

在碰撞过程中,动量守恒是一个重要的原理,即碰撞前后物体总动量的总和保持不变。

根据碰撞过程的特点,碰撞又分为完全弹性碰撞和非完全弹性碰撞两种情况。

3. 工作和能量工作是力学中的一个重要概念,它是力沿着位移方向做的功。

功的大小等于力的大小乘以物体位移的大小,同时还与力和位移之间的夹角有关。

能量是物体的一种状态,有机械能、热能、化学能等不同形式。

能量转化和守恒是能量守恒定律的一个重要内容,即能量不能被创造或消灭,只能在不同形式之间转化。

4. 弹簧力和重力弹簧是一个常见的弹性体,当外力作用于弹簧时,它会发生形变,产生弹簧力。

弹簧力的大小与形变量成正比。

重力是地球或其他天体对物体的吸引力,其大小与物体质量成正比。

5. 雷达和光的反射与折射雷达是一种利用电磁波来探测和测距的设备,它利用物体对电磁波的反射来获得信息。

光的反射是光线遇到界面时发生改变方向的现象,发生反射的条件是光线入射角等于反射角。

光的折射是光线在不同介质之间传播时改变方向的现象,遵循折射定律。

这些是物理九年级第9章的主要知识点,通过学习这些知识,我们可以更好地理解物理学中的力学原理和现象。

希望这份简要介绍对你有所帮助!。

第九章《力与运动》复习一、【复习目标】1.掌握二力均衡力的条件及应用;2.掌握牛顿第必定律的内容及实验的过程 , 认识惯性的现象,会解说惯性现象;3.认识力与运动之间的关系:力是改变物体运动状态的原由,不是保持物体运动的原由;4.学会剖析力时注意联合物体的运动状态;剖析物体的运动状态时要结协力。

二、【要点难点】要点:牛顿第必定律的内容及实验的过程、二力均衡力的条件及应用。

难点:剖析力时注意联合物体的运动状态;剖析物体的运动状态时要结协力。

三、【知识梳理】不受力牛顿第必定律物体运动状态匀速直线运动不改变(均衡状态)静止受一对均衡力二力均衡力与运动加快或减速物体运动状态改变受非均衡力(非均衡状态)运动方向改变惯性物体属性四、【学习过程】【典型例题】知识点 1. 二力均衡例 1. 以以下图所示的各物体中,所受的两个力相互均衡的有()知识点 2. 牛顿第一运动定律例 2. 同一小车分三次从斜面同一高度上滑下,分别在三种不同表面上运动的距离以下图,采纳同一高度的目的是为了使小车在平面上开始运动时,有同样的_______,在不一样表面上运动的距离不等,说明小车遇到的阻力越____,它就滑得越远,牛顿经过实验,深入研究思虑,最后获得的结论是_______________ _________.知识点 3. 惯性例 3. 对于以下几种现象,不可以用物体拥有惯性来解说的是 ()A. 苹果从树上落向地面B. 子弹走开枪口后,能持续向前飞翔很远C.同一跳远运动员,“助跑式跳远”比“立定式跳远”的距离大D.汽车在刹车或启动时,乘客会有前倾或后仰的感觉例 4. 以下图,乘客从必定高度自由开释一小球,当汽车 _______(填“匀速”、“加快”或许“减速”,下同)行驶时,球落在 B 处;当汽车 _______行驶时,球落在 A 处;当汽车 _______行驶时,球落在C处。

知识点 4. 力和运动的关系例 5. 如图,手拉着木块在粗拙程度不变的水平面上做加快运动,则木块遇到的摩擦力大小()A. 渐渐增大B.渐渐减小C.保持不变D.老是等于拉力的大小例 6. 一个跳伞运动员,总重为 500N.在高空着落时,速度渐渐增大,则此时空气阻力于/ 等于 / 小于、下同 )500N.若跳伞运动员以 5m/s 速度匀速着落时,空气阻力500N (大.若他快要到地面时,调整下降伞,使伞和运动员开始减速,此时空气阻力500 N.知识点 5. 物体的受力剖析例 7. 以下图,一小木块从斜面上滑下,在粗拙的水平面上滑动一段距离后便停下来.请你画出木块在水平面上滑动时的受力表示图.五、【当堂反应】1. 以下图,一重为G 的物体 A,随传递带一同沿水平方向向右做匀速运动,不计空气阻力,请画出物体 A 受力状况的表示图.2. 踢出去的足球在水平草地上转动,在以下各对力中,属于一对均衡力是 ( ) A. 球对草地的压力和草地对球的支持力 B. 球所受的重力和球所受的摩擦力C.球所受的重力和球对草地的压力D.球所受的重力和草地对球的支持力3.以下对于运动和力的说法中,正确的选项是 ( )A.使劲拉物体,物体运动,撤去拉力.物体停下来,因此力是保持物体运动的原由B.摩擦力有时也能够成为物体运动的动力C.在均衡力的作用下,物体必定处于匀速直线运动状态D.人跑得越快就越难停下来,因此速度越大,惯性就越大2 4. 如图 l 所示,静止在水平面上的物块,受水平拉力 F 作用, F 随时间 t 的变化关系如图所示。

义务教育教科书初中物理人教版初二下册第九章《压强》单元复习一、运用教材义务教育教科书初中物理人教版八年级下册第九章«压强»单元。

二、实验器材自制教具:饮料瓶、着色水、海绵、吸管、橡皮膜、电子秤、铁架台、气球、乒乓球、蜡烛、火柴、剪刀、打孔器等。

三、实验创新要点/改良要点本堂课摒弃了传统温习课的刷题形式,取而代之的是新颖的实验体验形式。

让先生应用身边随手可得的小物品——饮料瓶,完成迷信温习的大实验。

同时经过实验探求,进一步打破〝液体压力与自身重力关系〞的教学难点。

四、实验原理/实验设计思绪以饮料瓶为主要实验器材,辅之以其它自选资料,完成«压强»单元的四大主要实验改良:压力的作用效果影响要素探求、液体压强特点探求、大气压强存在证明、流体压强与流速关系探求等。

五、实验教学目的〔一〕知识与技艺1. 经过实验器材停止探求剖析,发现压力作用效果与压力大小和受力面积的关系。

2. 经过实例剖析讨论,将增大和减小压强的方法独立运用于效果情境和现象解释。

3. 经过实验器材停止探求剖析,发现液体压弱小小的影响要素。

4. 经过实例剖析和实验测量,举例说明大气压强的存在,并能描画大气压弱小小。

5. 经过实验器材探求剖析和实例观察剖析,发现流体压强与流速的关系,并能独立运用于效果情境和现象解释。

〔二〕进程与方法1. 阅历迷信探求的进程,进一步熟习迷信探求的基本步骤。

2. 掌握实验探求的方法:控制变量法、转换法、等效替代法等运用。

3. 阅历物理概念树立的进程,学习运用比值定义法和类比法。

〔三〕情感态度与价值观1. 经过实验探求,激起先生的学习兴味和学习热情,使先生看法迷信方法的重要性。

2. 经过先生自动探求,提升先生的迷信思想,培育先生的迷信肉体和创新看法。

3. 在迷信探求进程中,培育先生实事求是、尊重迷信、敬畏自然的迷信态度与责任。

4. 经过对日常消费、生活现象的解释,培育先生勇于探求的迷信态度和乐于运用的社会责任感。

初中物理第九章复习知识点第九章机械与人对科学探究能力的基本要求1.有评估探究过程和探究结果的意识。

2.能注意假设与探究结果间的差异。

3.能注意探究活动中未解决的矛盾,发现新的问题。

4.尝试改进探究方案。

5.有从评估中吸取经验教训的意识。

6.认识评估对科学探究的意义。

科学内容◇通过实验探究,学会使用简单机械改变力的大小和方向。

◇结合实例认识功的概念。

知道做功的过程就是能量转化或转移的过程。

◇知道机械功的概念和功率的概念。

能用生活和生产中的实例解释机械功的含义。

◇理解机械效率。

◇了解机械使用的历史发展过程。

认识机械的使用对社会发展的作用。

能用实例说明物体的动能和势能及它们的转化。

全章概述1.本章基本要求:小章涉及到的物理概念有简单机械中的杠杆与滑轮(定滑轮、动滑轮、滑轮组),功、功率、机械效率、机械能、动能与势能;涉及到的物理规律有杠杆的平衡条件,以及机械能的转化与能量守恒定律;涉及到的技能有:杠杆与滑轮的合理使用。

通过本章学习让学生能正确、合理使用杠杆、滑轮,以达到改变力的大小与方向的目的;其实质是能从生活和生产劳动的实际需要出发,去选择不同类型的杠杆,不同种类的滑轮,以及它们的组合方式,以达到省力、或者方便生活和生产劳动的目的。

这里既涉及到了知识也包含了技能,或者是用这方面的知识去解释生活与生产劳动中发生的有关简单机械运动的现象、同时还要能初步了解机械使用的历史发展过程,以及机械使用对社会发展的作用。

要求通过本章学习,知道机械功和功率概念的由来。

并能从生活、生产中的实例说明机械功和功率的含义,还要能从实例中把做功的过程与能量转化的过程结合起来思考,尤其是机械能的转化与守恒的思想观念的确立,要求能测定某种简单机械的机械效率。

总之,无论是概念。

还是规律均要与生活、生产劳动实际结合起来去认识、理解、应用、发现、提问、乃至创新。

这些都是课程标准所提倡的内容。

本章内容还要通过了解机械使用的历史发展过程,确立劳动*创造历史的情感,使他们知道物理科学不完全是少数科学家的贡献,其中有许多东西都属于广大劳动*在生产劳动实践中的发现与总结。

示浮F -G =F 物浮G =F g

V G 排液排浮ρ==F 物浮G >F 物浮G <F 物浮G =F 物排V =V 物浮G =F 物排V V <浮力

第九章概要

1.概念:液体或气体对浸在其中的物体有竖直向上的托力,这个托力即浮力。

2.产生原因:液体或气体对物体向上和向下的压力差

方向:竖直向上

3.浮力的三要素 作用点:在物体上(一般画在物体中心)

称重法:空气中的重力减去在液体中弹簧测力计的读数: 大小

平衡法:当物体漂浮或悬浮时,所受浮力与重力平衡:

阿基米德原理:物体所受浮力等于排开液体的重力:

上浮,在液体中向上运动直至漂浮

下沉,在液体中向下运动直至底部 物体完全浸没在液体中

4.浮沉条件 即: 悬浮,可停留在液体内任何位置

漂浮,漂浮时物体只有部分体积浸在液体中,即: 其中漂浮或悬浮状态属于平衡状态。

密度计:密度计在不同液体中总处于漂浮状态,所受浮力总等于自身重力。

5.浮沉条件 刻度不均匀,越往下越大。

即在密度越高的液体中浸泡的体积越小。

的应用 潜水艇 热气球

盐水选种:密度大的好种子会上浮,而密度小的坏种子会下沉

通过改变自身重力(或密度)实现上浮和下沉。