中国近代留学生事业的先驱——李鸿章与中国留美学生

- 格式:doc

- 大小:322.00 KB

- 文档页数:17

容闵与中国近代第一所大学王杰【摘要】建立于1895年的北洋大学堂,是天津大学的前身,是中国近代第一所现代性质的大学。

容阂作为中国首位留美接受现代教育的留学生,作为“中国留学生之父”,对于北洋大学的建立与发展做出了重要贡献。

容闵在北洋大学建立与发展中的开创性、奠基性贡献及其思想理念上的深远影响,奠定了他作为中国现代教育先驱的重要历史地位。

【关键词】容闵现代大学北洋大学办学思想容阂是中国近代著名的教育家、外交家和社会活动家。

他是第一个毕业于美国耶鲁大学的中国留学生,是中国留学生事业的先驱。

他“以西方学术灌输于中国,使中国日趋于文明富强之境”的“兴学强国”理想,对北洋大学的建立与发展产生了巨大的影响。

北洋大学堂是天津大学的前身,是中国近代第一所现代性质的大学。

其建立与发展得益于容阖先进的教育理念、办学思想及一系列有效举措。

容阂在北洋大学建立与发展中的开创性贡献及思想理念上的深远影响,奠定了他作为中国现代教育先驱的重要历史地位。

一容阂对于北洋大学堂建立的思想影响1847年初,容阖进入美国耶鲁大学学习,1854年以优异的成绩从耶鲁王杰,天津大学教授,天津大学大学文化与校史研究所所长。

197大学获得文学学士学位。

长达7年的系统地接受西方现代高等教育,以及他本人的勤奋好学、善于思考,使容阖开阔了视野,具备了较为先进的现代意识。

回国后,他提出了四项富国自强计划:“一,中国宜组织一合资汽船公司。

二,政府宜选派颖秀青年,送之出洋留学,以为国家储蓄人材。

三,政府宜设法开采矿产以尽地利,并兼筑铁路以谋运输之便利。

四,禁止教会干涉人民词讼,以防外力之侵入。

”①他的计划与当时李鸿章、张之洞等人推行的“求强”“求富”的洋务运动不谋而合。

洋务运动重视“实业”,回国之后的容阂被推荐至曾国藩处,他向曾国藩进言:“制造机器之机器,以立一切制造厂之基础也。

”②他受到曾国藩重用,被派发去美国购买制器之器。

这样的经历,也促使他反思中国教育,并提升了对于工程教育的认识。

关于清代人物的作文100字。

关于李鸿章纵观李鸿章一生,可圈可点处众多,但是在皇权体制下,没有实现其抱负,这是民族和个人的悲哀。

李鸿章在列强眼中享有盛誉。

1896年李鸿章访美时一位美国记者这样描述:他面庞慈祥,双眼明亮,闪烁睿智,包含幽默。

他从不向人提要求,但总能获得满足。

他很轻松地与人交谈,不会使人紧张……对妇女礼貌,喜爱儿童。

但李鸿章也不会放弃任何一个为在美华人移民争取权利的机会,李鸿章为了废除强加在中国人头上的鸦片贸易还做了许多努力。

李鸿章也得到同时代优秀人物的认可,重视西方科学,派出中国第一批留学生赴美学习现代科技知识。

李鸿章积极学习新鲜事物,一次问一个留洋生什么是“抛物线”,小伙子解释了半天,李仍一头雾水。

小伙子急了:“撒尿就是抛物线!”李恍然大悟。

即使是在生前大部分时间极力否定“帝国主义”曾经在中国存在的美国哈佛汉学家费正清老先生在晚年也总算是良心发现,说了些公道话:“列强未能‘分裂中国’的部分原因是由于中国善于巧妙地利用一个国家来牵制另一个国家。

”而且这个避免八国联军肢解中国的人物就是李鸿章。

李鸿章是晚清最杰出的外交家,他的后半生致力于中国的外交事业,在当时那种国际大环境下他已经尽到一个外交家的全部努力了。

李鸿章生逢大清国最黑暗、最动荡的年代,他的每一次“出场”无不是在国家存亡危急之时,大清国要他承担的无不是“人情所最难堪”之事。

因此,国人在对他咒骂痛斥之时,确实“不可不深自反也”,确实不可“放弃国民之责任”。

关于林则徐天行健,君子以自强不息。

想必其意思都家喻户晓,而这句充满奋斗的格言则激励着中华民族的世世代代。

在周而复始,永不停息的历史长河中又何曾不出现过这样的仁人志士?为保家护国、抵御外敌而流血牺牲,奋斗不息。

在历史中,则有这样一位英雄人物——林则徐! “安得广厦千万间,大庇天下寒士尽欢颜。

”这是杜甫的励志诗句,却写出了中华民族多少不甘落后、胸怀大志的能人?就让我们回顾历史的序幕,仿佛能看见我们的英雄——林则徐!仿佛看见他那熠熠生辉的民族英雄形象普射四方,以及他那自强不息的民族精神!林则徐虽是寒门出身,可自小便勤奋读书,没被逆境打倒,因成绩优异考中了进士。

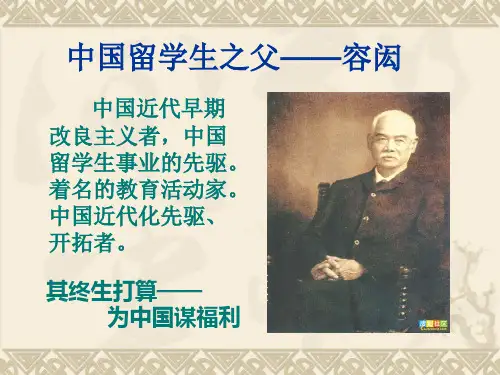

中国留学生之父——容闳一、容闳留学史容闳,中国近代早期改良主义者,中国留学生事业的先驱,被誉为“中国留学生之父”。

1828年11月17日出生于广东香山县南屏村。

少入澳门马礼逊学堂。

容闳入校学习时,全校已有了五个中国孩子,容闳是第六个学生,也是年纪最少的一个。

孩子们在学校上午学习算术、地理和英文,下午学国文。

容闳在那里读了六年书。

1846年8月的一天,一个决定改变了容闳的一生。

那一天,勃朗先生来到班上,告诉全班同学,因为健康缘故,他决定要回美国去了。

他说,他想带几个同学跟他一起走,以便他们能在美国完成学业。

如果有谁愿意跟他一起走的话,勃朗先生说,请站起来。

这时,全班死一般寂静。

容闳第一个站了起来。

接着站起来的是一个叫黄胜的孩子;然后,又有一个叫黄宽的孩子也站了起来。

晚上,当容闳把自己的决定告诉母亲时,母亲哭了。

那时到海外去,很可能意味着生离死别。

但母亲最终还是同意了,让自己孩子由海角远赴天涯。

1847年1月4日,容闳和黄胜、黄宽在广州的黄浦港登上一艘名叫“亨特利思”号专向美国运载茶叶的帆船,远渡重洋,去美国求学。

帆船在大洋的惊涛骇浪中颠簸了整整98天,终于在1847年4月12日驶进了纽约港。

那时候,他们谁也没有想到自己正在开创历史。

到了美国不久,黄胜因病于1848年秋回国。

两年后,黄宽亦转往苏格兰去学医,只有容闳一人留了下来。

他先读中学,1850年进入耶鲁大学攻读英国文学。

他虽然得到了一些奖学金,但远不够用。

读书之余,他常去打工,帮人洗衣服,拉煤球;有时还到图书馆干活;美国学生自己合伙起火做饭,他就自告奋勇去当服务员。

有时劳累一天,回家不吃饭就抱头大睡。

更让容闳头痛的是,他的数学老不及格,常常做题到半夜。

可贵的是容闳有惊人的毅力,不达目的决不罢休,始终刻苦学习。

为了让身体能顶住超强的负担,他挤时间去锻炼身体,尤其喜欢去踢足球。

他一身中国乡村打扮,将长长的辫子盘到脑顶,在足球场上东挡西杀,引起同学们的阵阵喝彩。

《容闳评传》,陈汉才,广东高等教育出版社,2008年1月《容闳与中国近代化》,吴文莱主编,珠海出版社,1999年10月《容闳自传——我在中国和美国的生活》,容闳著,石霓译注,百家出版社,2003年8月中国教育近代化的先驱——容闳大约一百四十年前,晚清政府分四批派出了总计120名幼童赴美留学。

他们是中国历史上最早的官派留学生,他们是美国哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、麻省理工学院的学生,他们是中国电报业、矿业、铁路业的先驱,他们中出现了京张铁路的设计者,清华大学的第一任校长,中华民国的第一任总理。

他们的故事都离不开一个人——容闳,美国大学的第一个中国毕业生,中国留学之父。

一1828年11月17日,容闳出生于广东珠海的一个贫农家庭。

在他七岁时,父亲把他送进了英国传教士办的一家西塾。

为什么父亲不让容闳跟他哥哥一般在正统的儒家私塾读书,然后走向科举之路呢?容闳后来回忆道“当时中外交往正开始发展,我的父母预感到,这种往来不久必将形成潮流,认为抓住时机送儿子去学习英文是非常值得的,说不准儿子将来会成为一名高级翻译,拥有优越的职位,而跻身于商界或外交界。

”1也许正是因为父亲的“精明”,出生于普通农民家庭的容闳在日后有了父母难以料想的成就。

1839年,因创办学校的郭士立夫人因故回国,容闳就读的小学停办了。

容闳失学回家。

1840年秋天,当鸦片战争仍在继续之时,容闳父亲的去世,让这个家庭更加一贫如洗。

容闳跟哥哥姐姐一起帮助母亲维持生计。

这期间,他卖过糖果,捡过落穗,当过折纸工。

这一段艰辛生活,让容闳更加深刻地体会到中国百姓的困苦,这与他日后救国图强的努力是不无关系的。

1841年,容闳被招进布朗教士创办的马礼逊学校,从此他又开始了自己在英文学校的学习。

1846年,布朗在回国之前宣布可以带几位学生到美国完成学业,愿意的同学起立示意。

或许是六年的学习让年轻的容闳对西学产生了浓厚的兴趣,在一片沉默之中,他第一个站了起来。

近代中国派遣第一批留学生是洋务运动时期。

中国留美幼童指中国历史上最早的官派留学生。

公元1872年到1875年间,由容闳倡议,在曾国藩、李鸿章的支持下,清政府先后派出四批共一百二十名学生赴美国留学。

这批学生出洋时的平均年龄只有十二岁。

第一批幼童于公元1872年8月11日由上海出发,跨越太平洋,在美国旧金山登陆。

他们乘坐刚刚贯通北美大陆的蒸汽火车,到达美国东北部的新英格兰地区,从此开始了他们长达十五年的留学生涯。

幼童们被分配到54户美国家庭(其中康涅狄格州34户,麻萨诸塞州20户)中生活。

他们以惊人的速度克服了语言障碍,成为他们就读的各个学校中最优秀的学生。

他们群体所取得的优异成绩令美国人惊叹不已,据不完全统计,到1880年,共有50多名幼童进入美国的大学学习。

其中22名进入耶鲁大学,8名进入麻省理工学院,3名进入哥伦比亚大学,1名进入哈佛大学。

1881年,原定十五年的幼童留美计划中途夭折,全部学生被召回国。

当时,耶鲁大学的22位留学幼童中祗有詹天佑和欧阳庚二人顺利完成学业。

容揆和谭耀勋抗拒召回,留在美国完成耶鲁大学学业的。

李恩富和陆永泉则是被召回後,重新回到美国,读完了耶鲁。

19世纪70年代,晚清重臣曾国藩、李鸿章、左宗棠等人倡导发起了“师夷长技以自强”的洋务运动,希望利用西方的科学文化知识挽救垂死的清王朝。

为了达到这个目的,清政府决定派遣留学生赴美国学习深造。

当时的规划是:访选各省聪颖幼童,每年选30名,四年共120名,分批搭船赴洋留学,15年后,按年分批回国。

于是,从1872年到1875年,清政府先后派出了四批赴美留学生,这批学生赴美时的平均年龄只有12岁,因此,他们有着一个共同的名字叫“留美幼童”。

这批“留美幼童”也成为近代中国历史上最早的官派留学生。

从当时的报名情况看,愿意去美国深造的学生很少。

在负责此事的容闳(hóng)等人的劝说和动员下,一些出身普通知识分子家庭的家长不得已才让孩子去。

容闳容闳(1828年11月17日-1912年4月21日)字达萌,号纯甫,汉族,广东香山县南屏村(今珠海市南屏镇)人,中国近代史上首位留学美国的学生。

中国近代早期改良主义者。

中国留学生事业的先驱,被誉为“中国留学生之父”。

人物简介1835年,七岁的容闳跟随父亲前往澳门,并入读当时仍附设于伦敦妇女会女校之马礼逊纪念学校(Morrison School),由独立宣教士郭士立(原属荷兰传道会)之夫人负责教导。

1839年中英交恶,郭夫人因此离开澳门,但容闳仍于马礼逊纪念学校就读。

同年美国教育家勃朗(Rev. Samuel Robbins Brown)牧师抵达澳门,马礼逊纪念学校正式独立。

1842年,由于香港被割让给英国,故马礼逊纪念学校迁往香港,容闳亦随之迁往香港继续学业。

1847年,勃朗牧师返回美国,离开时带同容闳、黄宽及黄胜三人前往美国留学。

其后只有容闳一人留在美国升学,黄胜因病返港,而黄宽则于1849年转读苏格兰爱丁堡大学。

容闳赴美后于麻省之孟松预备学校(Monson Academy)就读,1850年毕业后考入耶鲁学院,为首名于耶鲁学院就读之中国人。

1852年,容闳入籍美国。

1854年获文学士毕业,其后返回中国,曾在广州美国公使馆、香港高等审判厅、上海海关等处任职,后为上海宝顺洋行经营丝茶生意。

在洋行任职后,自营商业,旋投入师夷自强的洋务运动。

社会活动出于对太平天国的同情,1860年至太平天国首都天京(今江苏南京),向洪仁玕提出组织良好军队、设立武备学校及海军学校、建立有效能的政府、颁定教育制度等建议七条,但“未敢信其必成”,对洪秀全授予一枚四等爵位的官印坚辞不受。

在他的自传《西学东渐记》中有详尽的描述。

同治二年(1863年),受曾国藩委派,为筹建江南制造局赴美采购机器。

回国后以同知候补江苏。

1865年赴太平天国首都天京(今江苏南京)。

1868年,向清政府提出以选派幼童出洋留学为重点的四项条陈。

1870年(同治十年)被命为“幼童出洋肄业局”副委员,任留学事务所副监督。

留美幼童与中国近代化留美幼童与中国近代化【文章摘要】中国近代第一批留学生始于1872年,在容闳的倡议下,在曾国藩、李鸿章的支持下成行的。

清政府在1872年至1875年每年派遣30名学生去美国留学,先后共4次,学生总数共计120人。

在当时的中国,这些留学生回国后将他们在美国学到的科学技术应用于他们热爱的祖国,对近代中国的的发展有着深远的影响。

【关键词】留美幼童;中国近代化;影响留美的开端,“以中国人而毕业于美国第一等之大学校,实自予始”的容闳,在1854年毕业于耶鲁大学后便返回中国,希望自己可以报效祖国。

他先后在广州美国公使馆、香港高等审判厅、上海海关等处任职,后为上海宝顺洋行经营丝茶生意。

在洋行任职后,自营商业。

但他没有忘记他在耶鲁大学读书时的教育构想,那就是派遣留学生去美国,让他们也学习先进的科学技术以促进国家的发展。

他曾说:“予意以为,予之一身,既受此文明之教育,则当使后予之人,亦享此同等之利益。

”“以西方之学术,灌输于中国,使中国日趋于文明富强之境。

”“予之教育计划,愿遣多数青年子弟游学美国。

”为了实现他的这一构想,在1854年由容闳的倡议,曾国藩、李鸿章等联名上奏派遣留学生去美国学习的教育计划得到批准。

1872年8月,第一批留美幼童在上海出发,乘坐轮船去往美国。

经过17年的努力,容闳所构想的留学计划终于实现。

在1872年至1875年,每年派遣30名学生赴美留学,先后共4次,学生总数共计120人。

留美幼童对中国近代化的影响1 对中国政治的影响,冲击了旧的官僚旧习回国以后的幼童们,用一种较为渐变的方式慢慢的将近代的风气带进了政府的各部门,冲击并影响着封建官僚的旧习,尤其在求真务实、提高政府行政效率与能力方面有很好的效果。

唐绍仪就是其中一个很典型的代表,他的工作作风深受人们的敬佩。

他是留美幼童当中官位再高的一个,曾任中华民国第一任总理。

他是第三批留美幼童中的一个,回国后随袁世凯去朝鲜任机要秘书,并担任过朝鲜海关帮办、领事,天津海关道台、清廷特使、代理外交官次长、沪宁及京汉铁路督办、税务处总办、奉天巡抚等官职。

出类拔萃之辈出类拔萃之辈.txt性格本身没有好坏,乐观和悲观对这个世界都有贡献,前者发明了飞机,后者发明了降落伞。

【冰点】出类拔萃之辈――留美幼童的故事(上)2004年04月21日 00:03:05 钱钢胡劲草公元1872年8月11日,一批年龄在9岁到15岁的中国少年,从上海登船出发,目的港是旧金山。

从1872年到1875年,大清王朝先后派出4批共120名官费留学生,远涉重洋,踏上美国的土地。

他们便是清政府设立的留学计划中第一批留美学生。

他们的故事,奇异而曲折。

他们是文学巨匠马克,吐温和斯陀夫人的忘年朋友。

他们曾受到南北战争的英雄―――美国总统格兰特将军的接见。

他们曾亲眼目睹了一个神话般的时代:看见贝尔等人发明电话机,看见留声机在爱迪生手中出现。

他们中的许多人,曾进入哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、麻省理工学院等美国著名学府。

在这些大学的档案馆,至今还保存着他们的入学登记卡、照片和简历,甚至他们赠给同学的留念册。

这个经容闳―――中国第一位留美学生―――努力了10年之久,在李鸿章的支持下建立起来的计划,原本长达15年之久,却在进行到第10年时,因保守势力强烈反对,半途夭折。

留美幼童被“召回”后,经历了从晚清到民国初年几乎所有重大的历史事件。

他们中的一些人,在1884年中法海战、1894年中日海战中阵亡;一些人成为中国铁路、电报、矿山的开山鼻祖;他们有的是李鸿章的幕僚,有的是袁世凯的顾问。

一些人成为清政府的大臣和驻外大使;中华民国的第一位总理也出自他们中间。

然而多年以来,除了“留美幼童”中的詹天佑―――中国铁路开拓者―――的故事为人熟知,其他却语焉不详。

2002年,我们应邀到哈特福德访问,研究课题是“幼童留美教育计划”,在一位又一位对中美关系历史、对中国现代化历史怀有热情的朋友的帮助下,120个幼童的形象,开始在我们眼前逐渐变得栩栩如生;故事的轮廓,被一笔笔勾勒清晰。

“他们不但在体育场上压倒美国人,还在另外一些场合让我们心碎”位于美国东部康涅狄格州的哈特福德市,今天或许是个不起眼的城市。

略论近现代中国留学史的分期和中国留学生的时代使命社会上流行的留学生“五代”说和严复、孙中山、秋瑾等为“第一代”的说法,成为本文“问题的提出”之背景。

笔者的论证是共7代,分别为:1840~1870年,这第一代的人数多,且皆为私人途径,然正是其中的容闳成为中国政府成批官派留学生的第一个倡导者和推动者;1871~1889年,官派留学欧美者230余名,自费留学的伍廷芳、孙中山等亦在这第二代;1890~1911年,这第3代公私费留学生以数万计,许多留学生加入同盟会;1912~1930年,总计2万人,其中如赴欧勤工俭学,特别是形成一次留学苏俄热潮;1931~1949年,逢抗日战争和解放战争,公私费留学生只万人左右,但留学范围大为扩展;1950~1978年,一万又数千人;1978年至今,公私留学生达27万人,遍及103个国家和地区。

每一代留学生都同中国和世界形势相应,引起不同方面的巨大变革,规模越大伴随的变革深度和广度越大。

在党的十一届三中全会以后,随着改革开放政策的提出与执行,出国留学开始成为热门话题,关于出国留学的新闻报道和探讨留学史的文章渐渐多了。

为了追溯往事,曾有人将当今的中国留学生称之为“第五代”,而对中国的“五代”留学生加以表述,认为“东瀛”(指日本国)是“曾经接纳过我国第一代留学生的国度”,而且还将19世纪70年代后期、80年代初留学西欧的严复、留学檀香山(今属美国)的孙中山与20世纪初留学日本的秋瑾同作为“第一代”留学生的代表放在一起,认为他们都是“睁开眼睛看世界”的“第一批中国人”[②]。

姑不论日本并非接纳“我国第一代留学生的国度”,即以留学年代而言,严复(1877—1879年留英)、孙中山(1878—1883年在檀香山求学)与秋瑾(1904.6—1905.12留日)出国留学年代时间相差将近30年,也无法列为同一代。

况且,在严复以前,中国还有近代最早的容闳、黄威、颜永京等整整一代的自费留学生和后来成为著名的中国铁路工程师詹天佑等120名留美官费生呢?但是,这“第五代”的说法却不胫而走,流行甚广。

中国近代留学生事业的先驱——李鸿章与中国留美学生摘要:在中国的近代史上,充满着屈辱和压迫。

无数仁人志士满怀热情投身于中华民族的复兴事业。

在这其中,有些人为了中国的教育事业呕心沥血,贡献着自己的力量。

本文以史实为基础,努力还原中国历史上第一次由官方派遣的留学生事件,还原一个为了中国的教育事业做出贡献人物。

总结了这次由归国留学生发起、由朝廷内部开明士大夫支持的留学生派遣计划对中国近代社会的影响,给予这些人一个比较客观的评价。

同时也对那些为了中国的教育事业做出自身贡献的人表示了深深的敬意。

关键词:留学生中国近代社会教育事业贡献Pioneer in the cause of modern Chinese OverseasStudents——Li and Chinese Students study aboard in the US Abstract:Chinese modern history is full of humiliation and oppression. Numerous people with lofty ideals devote to the liberation of China. Among them, some people contribute to China's education career work whole heatedly with their strength. This paper is based on historical facts, to restore China for the first time in history by the official sent students’ events, restore an character who devote himself to China's education. Now, we summarize the social influence of the plan send by internal liberal students and give these a more objective evaluation and we also express deep respect to those people make their own contribution to China’s education career. Keywords:overseas students’ modern Chinese society education career contributions目录绪论 (3)1、李鸿章的生平简介 (4)2、留美学生事业 (5)2.1 留美学生运动的发起 (5)2.2 留美学生的选派 (6)2.3 留学生在美国 (7)2.4 正副监督的冲突 (8)2.5 李鸿章的努力 (9)2.6 继任监督吴子登 (9)2.7 留学生事业的夭折 (10)2.8 李鸿章与容闳 (11)3、留学生的意义 (12)3.1 留学生的成果 (12)3.2 留学生的影响 (13)4、对李鸿章的评价 (14)致谢 (16)参考文献 (17)绪论:随着中国改革开放的日益深化和发展,中国的教育事业变得更加多元化,中国留学生的数量也在逐年攀升,其中以留美学生的增速为最。

2011年美国国际教育中心公布的数据声称,中国留美学生在2010—2011年度的总增长率达23%,总人数逾15万,俨然已成为留美学生的主力军。

在今后的很长一段时间,中国留学生的数量还会高速增长,出国留学对于很大一部分学生来说仍将是最佳的选择。

然而我们很难想象,一百多年前的中国在迈出派遣留学生这一步的时候所面临的巨大困难。

而那些敢于推动这个古老而又衰落的巨人走上一条新的道路的人承受的压力也是今天的我们无法体会的。

在这些人当中,有一位被慈禧太后誉为“再造玄黄”、被时任日本首相伊藤博文视为“大清帝国中唯一有能耐与世界列强一争短长”、被西方各界称为“东方俾斯麦”的晚清名臣,他以其独特的眼光和非凡的认识推动了中国教育事业的进步和发展,促成了中国首批留学生的“凿空之旅”。

这个人就是李鸿章!正是在他的极力提倡和支持下,当时的中国才向国外派遣了留学生。

这对中国近代社会和教育事业都产生了巨大影响。

本文谨以无限的敬意献给那些为了中国的教育事业做出贡献的先贤们!1、李鸿章的生平简介:李鸿章,字渐甫,号少荃,谥文忠。

1823年出生于安徽合肥一个世代耕读之家;1840年考入县学成为秀才,1843年被选入国子监学习,1844年中举人,1847年中进士;1861年奉曾国藩之命回乡招募团练,次年组成淮军,随后相继镇压了太平天国运动和捻军起义。

历任江苏巡抚、两江总督、湖广总督和直隶总督等要职,期间为“外御强侮,内靖乱萌”而大兴洋务运动,创办了轮船招商局、金陵机器制造厂、开平煤矿、天津电报总局等各种近代军事与民用工业。

甲午战争后赴日本签订了丧权辱国的《马关条约》,1901年又同侵华各国签订《辛丑条约》,当年年底悲愤而死。

中国自古有盖棺定论之说,然而李鸿章去世已经一百余年,对于他的争论却依然在持续。

无论说他卖国贼也好,说他替罪羊也罢,人们都不能否认的是李鸿章在三十多年的洋务运动中的所作所为,对中国近代资本主义的发展所起的积极推动作用。

在那个以孔孟之道为治国至理的环境下,能够冲破传统的束缚,极力促成中国首批留学生的输送,是需要很大的勇气的。

而中国这批留学生的派遣也具有划时代的意义,正是从这里开始,拥有五千年文明史的华夏古国开启了向其他文明学习的进程。

这在当时不仅仅是一种为国储才的明智之举,更是一种敢于面对世界的无畏精神,使得中国人开始摆脱几百年的狭隘自大,彻底地重新认识自己、重新认识世界!当我们一步步走向复兴的时候,不能够忘记那些湮没在史海风云之中的先人和他们为了中国的崛起而做出的努力。

2、留美学生事业:2.1 留美学生运动的发起:容闳,被称为“中国留学生之父”,早年曾留学美国耶鲁大学,回国后深感中国教育制度的落后,于是先后奔走疾呼于各种衙门,甚至曾经前往南京劝说洪秀全与洪仁玕来帮助自己实现“教育救国”的梦想,可惜在当时却处处碰壁,深受冷落。

恰在此时,因办洋务缺乏机器与人才的李鸿章、曾国藩得知容闳曾在美国留学,就派人邀容闳至安庆会晤,想通过他来采购一批美国的先进机器。

1865年,容闳不辞辛苦、万里迢迢将所购机器如数运回上海,使李鸿章和曾国藩的江南制造总局得以开业,从此得到两人信任和重用。

1867年,曾国藩接受容闳建议,在制造局旁边设置一所专业化兵工学校,翻译一些西方科技书籍,培养了一批近代最早的技术人才。

此时的容闳还在时刻想着自己的留学生计划,1868年,他在递交清廷的奏章中详细介绍了自己的主张:“政府宜选派颖秀青年,送之出洋留学,以为国家储蓄人材。

派选之法,初次可先定一百二十名学额以试行之。

此百二十人中,又分为四批,按年递派,每年派送三十人。

留学期限定为十五年。

学生年龄,须以十二岁至十四岁为度。

视第一、第二批学生出洋留学著有成效,则以后永定为例,每年派出此数。

派出时并须以汉文教习同往,庶幼年学生在美,仍可兼习汉文。

至学生在外国膳宿入学等事,当另设留学生监督二人以管理之。

此项留学经费,可于上海关税项下,提拔数成以充之。

”奏章中将留学生的目的、人数、派送方法、管理方案以及经费来源都详尽具体的列出,可是奏章呈上之后却如石沉大海,杳无音信。

正当容闳以为留学生计划化为为泡影之际,曾国藩与丁日昌到达天津,容闳随行翻译。

他利用这段时间竭力说服曾国藩和丁日昌就派遣留学生一事上奏朝廷,最终曾国藩决定联合李鸿章共同奏请清廷派遣留学生;1871年,李鸿章、曾国藩又分别上奏,可是两次均未得回应。

其实在办洋务的这些年里,李鸿章早已察觉人才的匮乏所带来的种种困难。

他所聘请的一些外国技术人员不肯将真正的技术传给中国人,所谓的“洋专家”的水平也是高低不等,其中甚至存在滥竽充数之人。

所以李鸿章在他的奏章中写道:“选派留学生,培养人才,实是中国自强的根本”,“中国选幕学生留洋,学习西方以图自强,实在是当务之急!”1872年李鸿章与曾国藩再次会衔上奏,详细拟定了选派留学生的章程、年龄、经费来源、管理留学生事务的人选等。

5月,总理各国事务衙门的奕 等人奉旨复议,由清政府正式批准施行,留学生计划在迈出关键性的一步。

图1:容闳像2.2 留美学生的选派:虽然历经波折,然而清廷总算允准了李鸿章、曾国藩等人的奏请。

可是在选派留学生的时候却又出现了巨大的困难。

尽管留学生有各种优越的待遇,但是由于当时宣传工具非常原始和落后,再加上民众对此毫无兴趣,甚至极端反感,所以导致招生工作举步维艰。

时人都希望孩子走“正途”,即科举之路,以实现光耀门楣。

对于进洋学堂和出国留学则大多嗤之以鼻。

如著名铁路工程师詹天佑先生的父亲詹兴洪就对儿子的出国表示极力反对,最后还是在友人谭伯村的竭力劝说并且许以姻亲的情况下才勉强同意詹天佑出国留学。

那时国内流传外国“是蛮夷遍地,会剥掉孩子们的皮再蒙上狗眼,把他们弄成罕见的动物去展览”。

甚至在有着出洋习俗的东南沿海,人们对于十几年不能见到孩子都表示不能接受。

当时拥有几亿人口的中国竟然连第一批的30名幼童都招不满,可见当时留学生计划的实施是多么地艰难!更大的阻力还是来自于那些“自诩清高”的守旧官僚和士大夫阶级。

面对内忧外患的局面,这些人不是积极寻求治国救国的道路,而是关起自家的大门,排斥外来一切文化。

他们埋头于古人的经典之中,自欺欺人。

他们不敢面对新世界和新知识,也极力反对别人去接触外国的先进文化。

当听说派遣学生赴国外留学时,这些人无不惊呼这是“亡国之举”,“用外国人的一套来改变中国”,纷纷责问“生为堂堂中华子孙、礼仪文明之邦的子弟,何以要屈身向洋人学习?”。

群起的攻击让留学生运动的主要支持者李鸿章应接不暇,此时曾国藩业已去世,在朝中的重臣唯有李鸿章一人全力支持留学生计划,他反复与守旧官僚争论,并向他们说明时代的变化和留学生派遣的必要性,可是那些守旧官僚没有人能够听得进去。

守旧派的阻力一直持续到留学生运动的夭折,并最终直接导致中国第一次派遣留学生的尝试流产。

李鸿章一面面对满朝的反对,一面还要倾力支持容闳的招生计划。

在他的协助下,容闳最终跑到香港才勉强凑足30名幼童。

1872年,中国第一批留学幼童在上海登船,迎着波涛汹涌的太平洋驶向一个全新的世界,开始了艰难的探索历程。

李鸿章、曾国藩、容闳等人的梦想也变为现实。

李鸿章曾不无兴奋的写道:“此事固然属于中华创造之举,并且也是古来所从没有过的事情!”1873年6月,第二批幼童派出,同时有7名自费的留学生随行;1874年9月,第三批幼童赴美;1875年10月,第四批幼童成行,3名自费留学生随行。