肾病综合征

- 格式:ppt

- 大小:8.32 MB

- 文档页数:26

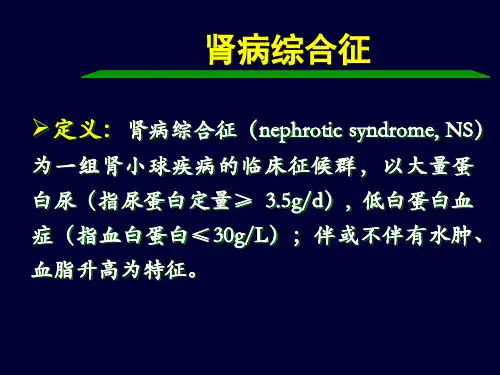

肾病综合征确诊标准肾病综合征(nephrotic syndrome,NS)是一种以大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿和高脂血症为特征的疾病。

NS是一种非特异性的肾小球疾病,常见于小儿和成人。

NS确诊需要综合临床表现、实验室检查和肾组织学检查三个方面。

目前,常用的NS诊断标准是欧洲肾脏病学会(European Society for Pediatric Nephrology,ESPN)2012年修订的诊断标准。

一、临床表现1.主要表现:大量蛋白尿(尿蛋白≥3.5g/d)。

通常为非选择性蛋白尿,即尿中所有类型的蛋白都显著增加。

尿中白细胞和红细胞可有增多。

2.辅助表现:(1)低蛋白血症。

血清白蛋白<30g/L。

(2)水肿。

常见于肌肉、面部、腹壁和阴囊。

轻者可无水肿,重者可出现肺水肿。

(3)高脂血症。

血清胆固醇和三酰甘油增高,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和非高密度脂蛋白胆固醇(non-HDL-C)升高,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)下降。

(4)腹泻和感染。

NS易合并腹泻和感染,应引起重视。

二、实验室检查1.尿常规和尿蛋白定量。

尿常规可发现尿中白细胞和红细胞增多,尿蛋白定量可确定是否存在大量蛋白尿。

2.血常规。

NS患者可伴有白细胞计数、血红蛋白、红细胞计数和血小板计数异常。

3.肾功能和电解质。

肾小球滤过率正常或轻度降低,血肌酐和尿素氮正常或轻度升高。

电解质常规正常或出现低钾、低钠。

4.肝功能和血脂。

NS患者常伴有血清转氨酶、碱性磷酸酶、总胆红素和直接胆红素升高,高脂血症检查可发现血清胆固醇、三酰甘油和 LDL-C 升高, HDL-C 降低。

5.血清免疫球蛋白和补体。

NS患者血清IgG、IgA和IgM可升高,补体C3和C4正常或轻度降低。

6.血浆凝血酶原时间(PT)和活化部分凝血活酶时间(APTT)。

NS患者常伴有血浆凝血酶原时间延长。

三、肾组织学检查1.肾活检是确诊NS最可靠的方法,可确定病变类型、病变程度、严重程度和预后。

简述肾病综合征

肾病综合征是一种常见的肾脏疾病,其特征在于出现蛋白尿、低白蛋白血症、高脂血症和水肿等症状。

这些症状的出现通常是由于肾小球滤过膜对血浆蛋白通透性增高,大量血浆蛋白自尿中丢失,并引起一系列病理生理改变的一个临床综合征。

本文将对这些症状及其相关并发症进行简述。

一、蛋白尿

蛋白尿是肾病综合征最主要的临床表现。

尿蛋白的丢失量直接反映了肾病综合征的严重程度。

尿蛋白的主要成分是白蛋白,但也可能包含其他血浆蛋白成分。

蛋白尿的产生是由于肾小球滤过膜受损,导致其对血浆蛋白的通透性增加。

二、低白蛋白血症

由于大量蛋白质从尿中丢失,肝脏代偿性合成白蛋白增加,同时由于近端肾小管摄取滤过蛋白增多,也使肾小管分解蛋白增加,故患者血浆白蛋白低于30g/L,约60%以上患者血浆白蛋白低于25g/L。

三、高脂血症

高胆固醇血症或高甘油三酯血症都可以在肾病综合征患者中观察到。

由于大量蛋白质从尿中丢失,肝脏需要代偿性合成更多的蛋白质,这就导致脂蛋白合成增加。

此外,脂蛋白酶活性降低也可能与高脂血症有关。

四、水肿

水肿是肾病综合征的常见症状,主要是由于低白蛋白血症导致血

浆胶体渗透压降低,水分从血管腔内进入组织间隙所引起的。

水肿通常首先出现在下肢、脚踝等部位,严重时可能蔓延至全身,甚至导致胸腔积液和腹腔积液等严重并发症。

五、并发症

1.感染:由于免疫功能低下、蛋白质营养不良以及使用免疫抑制剂等因素,肾病综合征患者容易发生感染,如呼吸道感染、皮肤感染等。

2.血栓和栓塞:由于血液浓缩和凝血因子改变等因素,肾病综合征患者容易发生血栓和栓塞并发症,如肾静脉血栓形成、肺栓塞等。

肾病综合征名词解释释肾病综合征是一组以肾小球滤过膜损伤和蛋白尿为主要特征的疾病群,是临床上常见的肾脏疾病之一。

肾病综合征的特点是在肾小球滤过膜中发生损伤,导致蛋白尿。

正常情况下,肾小球滤过膜对血液中的废物和水分进行过滤,并阻止大分子物质如蛋白质从尿液中丢失。

然而,当滤过膜受损时,会导致蛋白质漏入尿液中,形成蛋白尿。

肾病综合征的病因多种多样,常见的原因包括免疫因素、遗传因素、感染、代谢失调等。

其中,免疫因素在肾病综合征的发生中起着重要作用。

免疫因素引起的肾小球滤过膜损伤与免疫复合物在肾小球沉积有关。

当机体免疫调节功能异常时,免疫复合物会在肾小球滤过膜附着并引起炎症反应,最终导致滤过膜损伤和蛋白尿。

根据不同的临床表现和病理特点,肾病综合征可分为许多亚型,如膜性肾病、系膜增生性肾炎、IgA肾病等。

每一种亚型的肾病综合征具有不同的发病机制和临床特点,需要根据其特定的诊断标准进行分类。

肾病综合征的临床表现主要包括蛋白尿、水肿、高血压等。

蛋白尿是肾病综合征的主要症状之一,蛋白质浓度的增加会导致尿液变浑浊。

水肿是由于肾小球滤过膜损伤导致肾小管重吸收功能障碍,使体液潴留于组织间隙引起的。

高血压则是由于肾小球滤过膜及肾小管功能受损导致体液潴留引起的。

治疗肾病综合征的方法多种多样,包括药物治疗、生活方式改变、营养支持等。

药物治疗的目的是控制蛋白尿、降低血压和改善肾功能。

在一些特殊情况下,可能需要进行免疫抑制治疗,以减轻免疫介导的肾小球损伤。

此外,控制血压、限制摄入盐分、控制血脂水平和血糖水平对于患者的预后也非常重要。

总之,肾病综合征是一组以肾小球滤过膜损伤和蛋白尿为特征的疾病群。

它的发病机制复杂,临床表现多样,治疗方法多样化。

早期诊断与积极治疗对于改善患者的预后非常重要。

肾病综合征高危诊断标准

肾病综合征是一种以蛋白尿、水肿和低蛋白血症为特征的疾病,其高危诊断标准主要包括以下几个方面:

1. 蛋白尿,在肾病综合征的诊断中,蛋白尿是一个非常重要的

指标。

一般来说,24小时尿蛋白排泄量超过3.5克是肾病综合征的

重要标志。

此外,尿蛋白/肌酐比值也是评估蛋白尿程度的重要指标。

2. 水肿,肾病综合征患者常常伴有水肿,特别是在眼睑、面部、四肢等部位。

水肿的程度可以通过体重增加、血浆白蛋白水平下降

等指标来评估。

3. 低蛋白血症,肾病综合征患者由于大量蛋白丢失尿液,可导

致血浆白蛋白水平下降,低蛋白血症是肾病综合征的另一个重要特征。

4. 肾功能损害,肾病综合征患者可能伴有肾功能损害,包括肌

酐清除率下降、血尿素氮升高等指标。

5. 病因分析,对于高危人群,还需要进行病因分析,包括肾脏

病变的类型、病因、病程等方面的综合评估。

综上所述,肾病综合征的高危诊断标准主要包括蛋白尿、水肿、低蛋白血症、肾功能损害和病因分析等多个方面的指标。

在临床实

践中,需要综合考虑这些指标,以便及时发现和诊断肾病综合征,

从而采取相应的治疗措施。

肾病综合征诊断标准

肾病综合征(nephrotic syndrome)是一组肾小球疾病的临床综合征,其主要特

征是蛋白尿、低蛋白血症、水肿和高脂血症。

肾病综合征的诊断标准主要包括以下几个方面:

一、蛋白尿。

蛋白尿是肾病综合征的主要表现之一,通常指24小时尿蛋白排泄量大于 3.5g。

在临床上,我们可以通过尿常规检查或者24小时尿蛋白定量来确定患者是否存在

蛋白尿。

此外,还可以通过尿蛋白/肌酐比值来评估蛋白尿的严重程度。

二、低蛋白血症。

低蛋白血症是肾病综合征的另一重要特征,通常指血清白蛋白水平低于正常范围。

我们可以通过血清白蛋白的检测来确定患者是否存在低蛋白血症,同时还可以检测总蛋白和球蛋白的水平,以帮助判断病情的严重程度。

三、水肿。

肾病综合征患者常常出现水肿的症状,主要表现为面部、下肢水肿。

临床上,

我们可以通过观察患者的体征和症状来确定是否存在水肿,同时还可以通过体重的监测和心脏、肝脾的体格检查来评估水肿的情况。

四、高脂血症。

高脂血症是肾病综合征的常见并发症,主要表现为血清胆固醇和三酰甘油水平

升高。

我们可以通过血脂的检测来确定患者是否存在高脂血症,同时还可以检测血清低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇的水平,以评估高脂血症的程度。

综上所述,肾病综合征的诊断标准主要包括蛋白尿、低蛋白血症、水肿和高脂

血症等方面。

在临床工作中,医生应该结合患者的临床表现、实验室检查和影像学

检查等综合信息,进行综合分析和判断,以便及时、准确地诊断肾病综合征,为患者制定科学合理的治疗方案,提高患者的生存质量。

肾病综合征名词解释1. 什么是肾病综合征?肾病综合征(Nephrotic Syndrome)是一种以肾小球滤过膜的异常通透性增加为特征的疾病,表现为尿蛋白大量排出、低蛋白血症、水肿和高脂血症等临床症状。

它是一种常见的肾脏疾病,多发生在儿童和青少年,但也可发生在成年人。

2. 肾病综合征的临床表现2.1 尿蛋白大量排出肾病综合征患者的尿液中含有大量的蛋白质,通常超过每天3.5克。

这是由于肾小球滤过膜异常通透性增加导致了大量的蛋白质从血液中泄漏到尿液中。

2.2 低蛋白血症由于大量的蛋白质从尿液中丢失,患者血液中的总蛋白水平下降,导致低蛋白血症的出现。

低蛋白血症可引起水肿和其他一系列临床症状。

2.3 水肿肾病综合征患者常常出现水肿,尤其是面部、眼睑、手脚和腹部。

这是由于低蛋白血症引起的渗透压下降,导致体内的液体在组织间隙积聚。

2.4 高脂血症由于低蛋白血症刺激肝脏合成胆固醇和三酰甘油增加,以及肾小球滤过功能下降,使得血液中胆固醇和三酰甘油水平升高,从而导致高脂血症的出现。

3. 肾病综合征的病因与发病机制3.1 病因肾病综合征可以由多种原因引起,包括原发性和继发性肾小球疾病。

原发性肾小球疾病指的是以肾小球为主要病变部位的疾病,如膜性肾病、微小病变型肾病等。

继发性肾小球疾病则是由其他系统性疾病引起的,如系统性红斑狼疮、糖尿病等。

3.2 发病机制发生肾病综合征的机制复杂多样。

在原发性肾小球疾病中,免疫反应和遗传因素被认为是主要的发生机制。

免疫反应包括抗体和细胞免疫介导的损伤,导致肾小球滤过膜的异常通透性增加。

遗传因素则决定了个体对免疫反应和损伤的敏感程度。

在继发性肾小球疾病中,原发性基础疾病(如系统性红斑狼疮等)引起了免疫反应和慢性肾脏损伤,导致肾小球滤过膜通透性增加。

4. 肾活检与诊断进行肾活检是确诊肾小球滤过膜异常通透性增加的关键步骤。

肾活检可以通过显微镜下观察肾小球的病变类型和程度,从而确定病因和治疗方案。