城市空间理论分析方法——城市意象、空间形态、空间结构

- 格式:ppt

- 大小:2.39 MB

- 文档页数:33

《城市意象》意象五要素介绍凯文.林奇(Lynch.K)是将心理学领域引入城市研究的学者之一,其标志是他1960年所著的《城市意象》(The Image of the City)一书的问世,这是一本有关城市意象研究最具影响的著作。

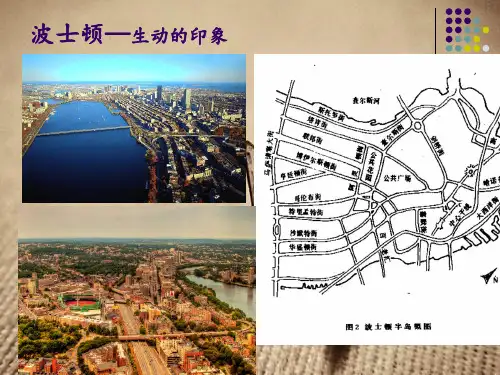

书中林奇通过画地图草图和言语描述这两种方法对美国三个城市——波士顿、泽西城、洛杉矶的城市意象作了调查和分析,提出了有关公众意象的概念,并就城市意象及其元素、城市形态等问题作了论述。

凯文.林奇在书中对人的“城市感知”意象要素进行了较深入的研究,他说:“一个可读的城市,它的街区、标志或是道路,应该容易认明,进而组成一个完整的形态”。

林奇将对城市意象中物质形态研究的内容归纳为五种元素——道路、边界、区域、节点和标志物,这五个要素在城市研究领域有较大的影响。

道路是城市意象感知的主体要素,在通常情况下,一个陌生人到一座新的城市首先要找参照物或认路。

“道路”经常与人的方向感联系在一起,“那些沿街的特殊用途和活动的聚集处会在观察者心目中留下极深刻的印象”。

林奇说:“人们习惯于去了解道路的终点和起点,想知道它从哪来并通向哪里。

起点和终点都清晰而且知名的道路具有更强的可识别性,能都将城市联结为一个整体,使观察者无论在何时经过都能清楚自己的方位。

”道路作为城市物化环境的景观元素,使景观获得“联系和连续的关系”,“道路只要可以识别,就一定是有连续性”。

道路作为“线型连续”方式不同而各有特色。

林奇十分强调城市道路的方向性、可度性和网状空间体系。

他认为任何城市的道路必然具有网状关系,在道路上行走的人需要有明确的方向,或者说在道路上行走的人本身就是在选择方向和目标。

在这一过程中,对道路的长度和距离,人们是通过道路两旁的要素比较而感知的。

人们对自己已经熟悉的道路,或者在一条不断变化的景观道路上行走,在相对意义上不觉得路很长,而且有预期感,所谓“移步异景”的心理每个人都有过类似的经验。

边界是除道路以外的线性要素,城市的边界构成要素既有自然的界线,如山、沟壑、河湖、森林等,也有人工界线,如高速公路、铁路线、桥梁、港口和约定俗成的人造标志物等。

感知与真实:城市意象与城市空间形态关系初步研究感知与真实:城市意象与城市空间形态关系初步研究导言城市是人类居住和生活的空间,同时也是人们感知和认知的对象。

城市意象是指人们对城市的主观感受和认知,而城市空间形态则是城市在客观空间上的表现。

城市意象与城市空间形态之间存在着密不可分的关系,通过研究城市意象与城市空间形态之间的关系,有助于深入理解城市的本质和城市发展的特点。

本文将从城市居民的感知出发,探讨城市意象与城市空间形态的关系,并通过初步研究来阐述这一关系。

一、城市意象的构成与表达城市意象是城市居民对城市的主观感受和认知,即人们对城市的印象、感觉和理解。

城市意象的构成受到多种因素的影响,包括环境、历史、文化和个人经验等。

城市意象可以通过多种方式表达,如文字、图像、音乐等。

在城市意象的表达中,城市空间形态起着重要的作用。

城市居民通过观察和体验城市的空间形态来形成他们对城市的感知和认知。

二、城市空间形态的特点与影响城市空间形态是城市在客观空间上的表现,包括建筑、道路、广场等各种空间元素的分布和组合方式。

城市空间形态的特点与城市的发展和演变密切相关。

不同城市的空间形态存在差异,反映了城市的历史、文化和社会经济发展的特点。

城市空间形态对城市居民的感知和行为产生重要影响。

合理的城市空间形态能够提供便利的交通和良好的生活环境,而不合理的空间形态则会给人们带来不便和不舒适。

三、城市意象与城市空间形态的关系从城市意象的构成和表达来看,城市空间形态作为城市意象的重要组成部分,对城市的感知和认知起着重要作用。

当人们进入城市空间时,他们通过观察和体验城市的空间形态来形成对城市的感知。

而城市的空间形态又受到城市居民的感知和认知的影响,因为城市居民的需求和偏好会影响城市的设计和规划,进而影响城市的空间形态。

因此,城市意象与城市空间形态之间存在着相互作用和相互影响的关系。

四、初步研究方法和结果本研究采用问卷调查和实地观察的方法,选择某城市的居民作为研究对象。

《城市意象》意象五要素介绍凯文.林奇(Lynch.K)是将心理学领域引入城市研究的学者之一,其标志是他1960年所著的《城市意象》(The Image of the City)一书的问世,这是一本有关城市意象研究最具影响的著作。

书中林奇通过画地图草图和言语描述这两种方法对美国三个城市——波士顿、泽西城、洛杉矶的城市意象作了调查和分析,提出了有关公众意象的概念,并就城市意象及其元素、城市形态等问题作了论述。

凯文.林奇在书中对人的“城市感知”意象要素进行了较深入的研究,他说:“一个可读的城市,它的街区、标志或是道路,应该容易认明,进而组成一个完整的形态”。

林奇将对城市意象中物质形态研究的内容归纳为五种元素——道路、边界、区域、节点和标志物,这五个要素在城市研究领域有较大的影响。

道路是城市意象感知的主体要素,在通常情况下,一个陌生人到一座新的城市首先要找参照物或认路。

“道路”经常与人的方向感联系在一起,“那些沿街的特殊用途和活动的聚集处会在观察者心目中留下极深刻的印象”。

林奇说:“人们习惯于去了解道路的终点和起点,想知道它从哪来并通向哪里。

起点和终点都清晰而且知名的道路具有更强的可识别性,能都将城市联结为一个整体,使观察者无论在何时经过都能清楚自己的方位。

”道路作为城市物化环境的景观元素,使景观获得“联系和连续的关系”,“道路只要可以识别,就一定是有连续性”。

道路作为“线型连续”方式不同而各有特色。

林奇十分强调城市道路的方向性、可度性和网状空间体系。

他认为任何城市的道路必然具有网状关系,在道路上行走的人需要有明确的方向,或者说在道路上行走的人本身就是在选择方向和目标。

在这一过程中,对道路的长度和距离,人们是通过道路两旁的要素比较而感知的。

人们对自己已经熟悉的道路,或者在一条不断变化的景观道路上行走,在相对意义上不觉得路很长,而且有预期感,所谓“移步异景”的心理每个人都有过类似的经验。

边界是除道路以外的线性要素,城市的边界构成要素既有自然的界线,如山、沟壑、河湖、森林等,也有人工界线,如高速公路、铁路线、桥梁、港口和约定俗成的人造标志物等。

凯文.林奇()是将心理学领域引入城市研究的学者之一,其标志是他1960年所著的《城市意象》(The Image of the City)一书的问世,这是一本有关城市意象研究最具影响的著作。

书中林奇通过画地图草图和言语描述这两种方法对美国三个城市——波士顿、泽西城、洛杉矶的城市意象作了调查和分析,提出了有关公众意象的概念,并就城市意象及其元素、城市形态等问题作了论述。

凯文.林奇在书中对人的“城市感知”意象要素进行了较深入的研究,他说:“一个可读的城市,它的街区、标志或是道路,应该容易认明,进而组成一个完整的形态”。

林奇将对城市意象中物质形态研究的内容归纳为五种元素——道路、边界、区域、节点和标志物,这五个要素在城市研究领域有较大的影响。

道路是城市意象感知的主体要素,在通常情况下,一个陌生人到一座新的城市首先要找参照物或认路。

“道路”经常与人的方向感联系在一起,“那些沿街的特殊用途和活动的聚集处会在观察者心目中留下极深刻的印象”。

林奇说:“人们习惯于去了解道路的终点和起点,想知道它从哪来并通向哪里。

起点和终点都清晰而且知名的道路具有更强的可识别性,能都将城市联结为一个整体,使观察者无论在何时经过都能清楚自己的方位。

”道路作为城市物化环境的景观元素,使景观获得“联系和连续的关系”,“道路只要可以识别,就一定是有连续性”。

道路作为“线型连续”方式不同而各有特色。

林奇十分强调城市道路的方向性、可度性和网状空间体系。

他认为任何城市的道路必然具有网状关系,在道路上行走的人需要有明确的方向,或者说在道路上行走的人本身就是在选择方向和目标。

在这一过程中,对道路的长度和距离,人们是通过道路两旁的要素比较而感知的。

人们对自己已经熟悉的道路,或者在一条不断变化的景观道路上行走,在相对意义上不觉得路很长,而且有预期感,所谓“移步异景”的心理每个人都有过类似的经验。

边界是除道路以外的线性要素,城市的边界构成要素既有自然的界线,如山、沟壑、河湖、森林等,也有人工界线,如高速公路、铁路线、桥梁、港口和约定俗成的人造标志物等。

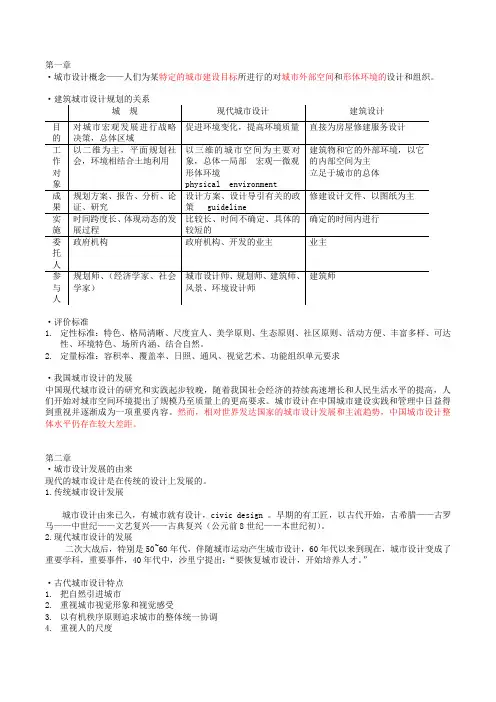

·城市设计概念——人们为某特定的城市建设目标所进行的对城市外部空间和形体环境的设计和组织。

·评价标准1.定性标准:特色、格局清晰、尺度宜人、美学原则、生态原则、社区原则、活动方便、丰富多样、可达性、环境特色、场所内涵、结合自然。

2.定量标准:容积率、覆盖率、日照、通风、视觉艺术、功能组织单元要求·我国城市设计的发展中国现代城市设计的研究和实践起步较晚,随着我国社会经济的持续高速增长和人民生活水平的提高,人们开始对城市空间环境提出了规模乃至质量上的更高要求。

城市设计在中国城市建设实践和管理中日益得到重视并逐渐成为一项重要内容。

然而,相对世界发达国家的城市设计发展和主流趋势,中国城市设计整体水平仍存在较大差距。

第二章·城市设计发展的由来现代的城市设计是在传统的设计上发展的。

1.传统城市设计发展城市设计由来已久,有城市就有设计,civic design 。

早期的有工匠,以古代开始,古希腊——古罗马——中世纪——文艺复兴——古典复兴(公元前8世纪——本世纪初)。

2.现代城市设计的发展二次大战后,特别是50~60年代,伴随城市运动产生城市设计,60年代以来到现在,城市设计变成了重要学科,重要事件,40年代中,沙里宁提出:“要恢复城市设计,开始培养人才。

”·古代城市设计特点1.把自然引进城市2.重视城市视觉形象和视觉感受3.以有机秩序原则追求城市的整体统一协调4.重视人的尺度卡米络·西特:他最早提出城市空间环境的“视觉有序”理论,是现代城市设计学科形成的重要基础之一。

他的设计思想主要反映在《城市建设艺术》一书中。

卡米络·西特的城市设计的艺术原则与设计规律:广场与建筑和纪念物之间的整体性、广场中心的开敞性、边界的围合性、尺度的适宜性、形态的不规则性事古代城市公共广场设计所遵循的共同规则;古代公共广场与建筑物、纪念物之间有着整体性的关联关系;喷泉一般位于广场的边缘,大型建筑物一般后退布置,以保持广场的开敞性;古代广场采用大量巧妙的设计手法减少开口,从而达到边界封闭的艺术效果;古代广场的尺度与周边建筑之间有着内在和谐的比例关系,并且广场与广场之间有着巧妙的组合关系。

(完整word版)城市意象城市意象空间是人的大脑通过想象可以回忆出来的城市意象,不同社会群体身处不同的经济、历史、文化氛围,研究其不同的城市意象差别与联系,为从社会历史等方面研究城市意象提供了一个切入点。

一、城市意象概念1、城市意象二战以后,城市人口急剧增加,城市所占的空间迅速扩大,城市问题日趋严重,吸引了许多科学家密切关注。

环境心理学、行为地理学、社会生态学、建筑心理学、城市人类学、城市规划、建筑设计等对认知空间的研究都起到了相当重要的作用。

因此,认知空间的概念是对城市发展进行多学科研究的一个切入点。

改革开放以来,我国城市建设有了长足进展,城市的空间结构和社会结构也发生了巨大的变化。

但由于传统的结构—功能主义的影响,城市规划和建设明显地对人的地位和作用重视不够。

城市意象概念的提出始于凯文·林奇,他认为每个人在自己的环境中形成了对城市的局部印象,叠加后则对城市的整体印象形成共识。

林奇的研究被视为结构性意象,顾朝林、宋国臣提出了城市的结构性意象主要是客观环境对人的意象产生、发展、改变的影响;而另一类研究评估性意象则重在研究人如何去感知、认识和评价环境。

如人们对居住区的选择、城市“污点”研究等。

这两个方面的研究都应该在城市设计中得以应用,作为城市规划获取相关社会信息的方法。

2、城市意象空间城市意象空间是人的大脑通过想象可以回忆出来的城市意象,不同社会群体身处不同的经济、历史、文化氛围,研究其不同的城市意象差别与联系,为从社会历史等方面研究城市意象提供了一个切入点。

我们可以这么认为:林奇的城市意象,创造性地将人的主观感受纳入城市形象的研究,以别过去只是由客观的判定;评估性意象是对人这一认知主体对城市意象的影响的更深入的研究;而城市意象空间则是对林奇结构性意象的延续,并融入了评估性意象的某些因素。

因而对一个地区的城市设计应在注重意象分析的基础上,有意识地为形成有特色的意象空间创造条件。

人们总是生活在一个具体的地理环境之中,对其周围环境有一个感应、观察和认知的过程。

《城市意象》意象五要素介绍《城市意象》意象五要素介绍城市建设 2010-01-07 2凯文.林奇(Lynch.K)是将心理学领域引入城市研究的学者之一,其标志是他1960年所著的《城市意象》(The Image of the City)一书的问世,这是一本有关城市意象研究最具影响的著作。

书中林奇通过画地图草图和言语描述这两种方法对美国三个城市——波士顿、泽西城、洛杉矶的城市意象作了调查和分析,提出了有关公众意象的概念,并就城市意象及其元素、城市形态等问题作了论述。

凯文.林奇在书中对人的“城市感知”意象要素进行了较深入的研究,他说:“一个可读的城市,它的街区、标志或是道路,应该容易认明,进而组成一个完整的形态”。

林奇将对城市意象中物质形态研究的内容归纳为五种元素——道路、边界、区域、节点和标志物,这五个要素在城市研究领域有较大的影响。

道路是城市意象感知的主体要素,在通常情况下,一个陌生人到一座新的城市首先要找参照物或认路。

“道路”经常与人的方向感联系在一起,“那些沿街的特殊用途和活动的聚集处会在观察者心目中留下极深刻的印象”。

林奇说:“人们习惯于去了解道路的终点和起点,想知道它从哪来并通向哪里。

起点和终点都清晰而且知名的道路具有更强的可识别性,能都将城市联结为一个整体,使观察者无论在何时经过都能清楚自己的方位。

”道路作为城市物化环境的景观元素,使景观获得“联系和连续的关系”,“道路只要可以识别,就一定是有连续性”。

道路作为“线型连续”方式不同而各有特色。

林奇十分强调城市道路的方向性、可度性和网状空间体系。

他认为任何城市的道路必然具有网状关系,在道路上行走的人需要有明确的方向,或者说在道路上行走的人本身就是在选择方向和目标。

在这一过程中,对道路的长度和距离,人们是通过道路两旁的要素比较而感知的。

人们对自己已经熟悉的道路,或者在一条不断变化的景观道路上行走,在相对意义上不觉得路很长,而且有预期感,所谓“移步异景”的心理每个人都有过类似的经验。

我们把能归诸于物质形式的城市意象内容分为五类元素:道路、边界、地区、节点、地标。

当然,这些元素可以用于更普遍的意义,因为它们总在各种环境图景中反复出现。

我们试对它们作出如下定义:1. 道路道路是观察者们或频繁、或偶然、或有潜在可能沿之运动的轨迹,可以是街道、步道、运输线、河道或铁路——着就是大多数人意象中的主要道路元素。

人们沿着道路运动,同时观察城市,并靠这些道路把其余的环境因素组织、联系起来。

2. 边界边界是一种线性元素。

它并不象道路一样,被观察者们使用或关注。

它们是两个片断之间的界线,是连续体上的线性裂纹:海滨、铁道断口、城市发展的边缘、墙体等等。

它们只是附加的脚注,而不是对等的轴线。

这种边界可以是将一个地区与另一个地区相隔的,具有一定可渗透性的屏障,也可以是两个地区互相联系、互相结合的接缝线。

这些边界元素也许不具备道路那样的主导地位,但对于许多人来说,它们却是组织过程中,尤其是在把缺乏个性的地区归拢到一起时,非常重要的特色元素,譬如城市轮廓线上的水体或墙体。

3. 区域区是城市中中等尺度或大尺度的组成单元。

在人们心目中,它们代表着两个不同尺度的范围。

观察者们在精神上深入它们“内部”,它们由于具有一些个性鲜明的共有特征而易于被人们所感知。

从内部看,它们总是易于辨认的;如果从外部可见的话,它们也常被用作外部空间的参照物。

大多数人是以这种方式在一定范围内来构想他们心目中的城市的。

对于他们而言,个体差异比道路与区域都更加重要——这不仅取决于个人,还要看具体给定的城市。

4. 节点节点就是标识点,是城市中观察者所能进入的重要战略点,是他旅途中抵达与出发的聚焦点。

它们主要是一些联结枢纽、运输线上的停靠点、道路岔口或会合点,以及从一种结构向另一种结构转换的关键环节。

节点也可以只是简单的汇聚点,只因为是某种功能或物质特性的中心而显得举足轻重,比如街角空间或是围合的广场。

某些中心节点是一个地区辐射影响力的焦点,并作为整个地区的缩影,成为一种象征标志,我们可以把它们叫做“核心”。

城市尺度的环境规模、时间和复杂性时,清晰或可读性具有重要意义,尽管它不是美丽城市的唯一特征。

因此,不能将城市或建筑空间仅仅看成是自身存在的事物,而是应将它理解为被体验者所感受的城市和空间。

空间句法与城市意象理论相似,也是基于空间认知解析城市空间,是一种进行城市形态分析的理论和方法。

它不仅是通过量化几何关系来进行空间评价,而且是理解城市空间和建筑空间的社会逻辑语言,认为城市空间是社会关系拓扑结构的某种物质呈现,将活动和空间结合,提供了对城市建筑空间结构的定量描述。

人主要通过运动的方式以视觉体验建立对实际空间的感知和意象,而人在运动中感知到的空间信息一般是不连续的,并且会根据这种不连续性把空间系统自然地划分为视觉感知的基本单元。

空间句法就是依循此原理,将大尺度空间划分成多个小尺度空间,然后根据可视性判断这些小尺度空间是否存在空间上的相交,从而形成一个小尺度空间的连接图,并通过连接图的计算得出一系列描述空间形态特征的特征值,如连接值、深度值等。

基于空间认知原理,句法主要由三种基本空间表示方法组成,本文主要用到其中两种。

①轴线法。

轴线具有视觉感知和运动状态双重含义,是指在公共空间中任一点所能看到的最远距离的集合,表示沿平面方向展开的一个小尺度空间。

②视域法。

视域法是指空间某一点可视的区域,同样也表示在平面方向展开的一个连续区域。

1.2城市意象与空间句法的比较城市意象理论聚焦于城市的视觉特征,并试图得出城市居民的心智地图,在居民的城市心智地图中城市空间元素是有选择的并依赖于其特定特征,在思想方法上受现象学的影响较大,关注存在与意识的关系,以个体的视角体验来进行描述;而空间句法从抽象的拓扑结构对空间进行描述,是从整体性的结构层面来描述空间,并且进行定量的表达。

二者的关联之处在于,本质上都是以人的视觉感知为切入点,并且都试图解释城市空间形态对人的感知和行为的影响。

而可读性和可理解性的概念在实质上的意义也具有一致性,都强调空间形态集聚的特性及其易于识别与可理解,都是基于拓扑空间而非实际的度量空间。

城市意象研究及其在城市规划中的运用近些年我国的经济有了飞速发展,城市化进程不断加快,但是在城市规划方面还存在一定问题,城市规划人员缺少完整的城市意象概念,设计人员不能按照统一意象实施城市规划设计,这就造成了城市生活居民无法形成清晰的城市体验,无法真正体验城市的美。

因此需要对城市意象进行充分研究,将其有效应用在城市规划当中,提升城市规划的科学性和人性化。

關键词:城市意象;城市规划;应用1 引言所谓的城市意象主要就是指每一个人对于自身所处环境所形成的印象,是对于所处环境所归纳出的印象,是观察者和所处环境共同作用的结果。

城市意象不但能够反映出人们生活所处状态,同时也能够体现出城市人文环境情况。

利用城市意象能够更加形象的体现出城市的发展诉求以及发展动向,对于城市的整体发展以及规划起着非常重要的作用。

2 城市意象的相应研究2.1 城市意象的内涵从宏观上将,城市意象就是指城市物理空间环境、制度、文化和行为等相应要素体现出的、受到人们认知的特征以及印象,主要是通过城市中硬件、软件共同形成的关于城市的综合性感官印象。

随着城市的不断发展变化,对于城市意象的理解也在发生变化,并且不同的理论学派在城市意象的理解方面也存在着差异,某些理论研究者认为城市意象更多是作为外部了解城市概况的主要工具,是充分了解城市细节的重要方法;某些理论研究者认为城市意象是建立城市美学的绝对目标,也是判定城市规划设计效果的最主要标准之一。

2.2 城市意象的基本要素从现阶段的理论研究来看,根据城市物理空间的组成要素可以将城市意象分为五种,主要包括:街区、道路、边界、节点、标志物等等。

第一,街区。

城市意象中的街区主要就是指城市居住人员可以在城市内任意出入所具有的空间,此空间存在着类似的特性,同时具有较大的区域范围。

此种类型城市意象具有非常显著的特征,一般会从多个方面(主要包括空间形态、文化特色、象征意义、用途、细节、活动、保养程度、地形等等)对于这些特征实施衬托,从而确保关键性特征更加明显的体现,之后利用人们的相像以及感悟来建立起城市街区的意象,例如上海的南京路、沈阳的太原街等就是具有非常显著商旅特性的商业街。

城乡规划·设计2021年12月第18卷总第413期《城市意象》中的五元素解读——以北京为例刘浩宇(哈尔滨工业大学建筑学院,黑龙江哈尔滨 150006)摘要:本文简要介绍了美国著名学者凯文•林奇的生平,对其主要著作《城市意象》进行了介绍和梳理,并结合北京的城市风貌特征阐述和印证《城市意象》中的重要理论。

本文还对《城市意象》中理论的不足进行了讨论,指出了林奇相关理论存在的缺陷,并提出一些改进建议。

对该书中涉及的某些观点与方法,通过简单的例子来阐明五种元素并进行了分析,最后阐述笔者的观点与看法,指出了林奇理论对城市建设的指导意义。

关键词:凯文•林奇;城市意象;五元素;古都风貌[中图分类号]TU921 [文献标识码]A DOI:10.19892/ki.csjz.2021.36.16Interpretation on Five Element of the Image of the City—— A Case of BeijingLiu Haoyu(School of Architecture, Harbin Institute of Technology, Harbin Heilongjiang 150006, China)Abstract: This paper briefly introduces the life of Kevin Lynch, a famous American scholar, and introduces and sorts out his main book the image of the city. Then, combining with the urban styles and features of Beijing, this paper expounds and confirms the important theories in the image of the city. This paper also discusses the shortcomings of the theory in the image of the city, and points out the defects of Lynch’s relevant theories, and then puts forward some suggestions for improvement. Some viewpoints and methods involved in the book, especially simple examples, are used to clarify and analyze the five elements. Finally, the author’s viewpoints and opinions are explained, and the guiding significance of Lynch’s theory to our urban construction is pointed out.Key words: Kevin Lynch; the image of the city; five elements; the style of the ancient capital“无论城市的景观多么平淡无奇,注视城市仍使我们感到特殊的愉快。