城市空间结构

- 格式:ppt

- 大小:9.85 MB

- 文档页数:40

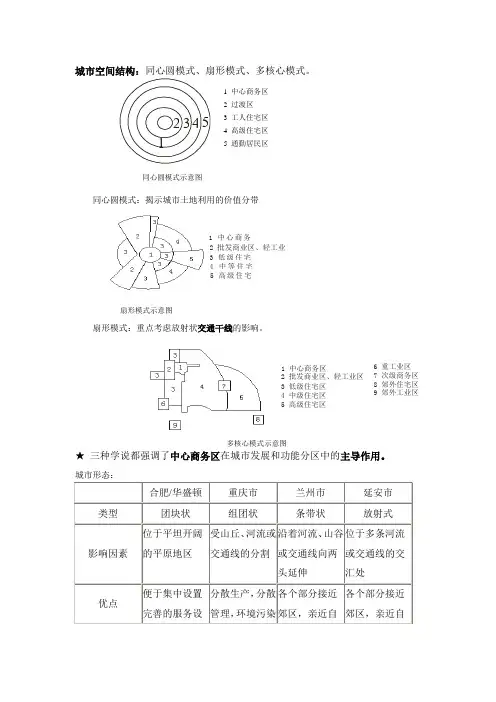

城市空间结构:同心圆模式、扇形模式、多核心模式。

同心圆模式:揭示城市土地利用的价值分带

扇形模式示意图

扇形模式:重点考虑放射状交通干线的影响。

★ 三种学说都强调了中心商务区在城市发展和功能分区中的主导作用。

城市形态:

1

4 中等住宅2 批发商业区、轻工业3 低级住宅

5 高级住宅

1 中心商务

多核心模式示意图

3 低级住宅区 1 中心商务区

7 次级商务区 5 高级住宅区

9 郊外工业区

8 郊外住宅区 4 中级住宅区 6 重工业区 2 批发商业区、轻工业区 2 3 4 5 1 中心商务区 2 过渡区 3 工人住宅区 4 高级住宅区 5 通勤居民区

同心圆模式示意图。

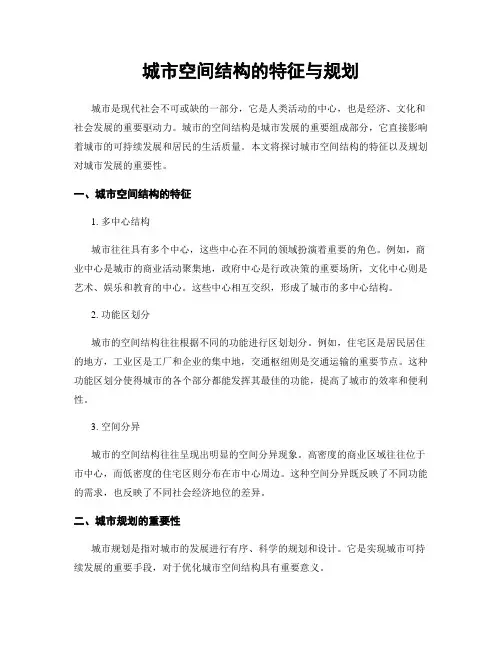

城市空间结构的特征与规划城市是现代社会不可或缺的一部分,它是人类活动的中心,也是经济、文化和社会发展的重要驱动力。

城市的空间结构是城市发展的重要组成部分,它直接影响着城市的可持续发展和居民的生活质量。

本文将探讨城市空间结构的特征以及规划对城市发展的重要性。

一、城市空间结构的特征1. 多中心结构城市往往具有多个中心,这些中心在不同的领域扮演着重要的角色。

例如,商业中心是城市的商业活动聚集地,政府中心是行政决策的重要场所,文化中心则是艺术、娱乐和教育的中心。

这些中心相互交织,形成了城市的多中心结构。

2. 功能区划分城市的空间结构往往根据不同的功能进行区划划分。

例如,住宅区是居民居住的地方,工业区是工厂和企业的集中地,交通枢纽则是交通运输的重要节点。

这种功能区划分使得城市的各个部分都能发挥其最佳的功能,提高了城市的效率和便利性。

3. 空间分异城市的空间结构往往呈现出明显的空间分异现象。

高密度的商业区域往往位于市中心,而低密度的住宅区则分布在市中心周边。

这种空间分异既反映了不同功能的需求,也反映了不同社会经济地位的差异。

二、城市规划的重要性城市规划是指对城市的发展进行有序、科学的规划和设计。

它是实现城市可持续发展的重要手段,对于优化城市空间结构具有重要意义。

1. 提高资源利用效率城市规划可以合理利用城市内部的资源,避免资源的浪费和重复建设。

通过合理规划,可以将商业区域与住宅区域相互配合,减少人们的通勤时间和交通拥堵,提高资源利用效率。

2. 促进社会公平城市规划可以促进社会公平,减少城市空间结构的不平衡现象。

通过合理规划,可以将公共服务设施和基础设施均匀分布在城市各个区域,使得每个居民都能享受到公平的服务和便利。

3. 保护自然环境城市规划可以保护自然环境,减少对生态系统的破坏。

通过合理规划,可以保留城市的绿地和自然景观,增加城市的生态功能,改善居民的生活环境。

4. 增强城市竞争力城市规划可以增强城市的竞争力,提高城市的吸引力和竞争优势。

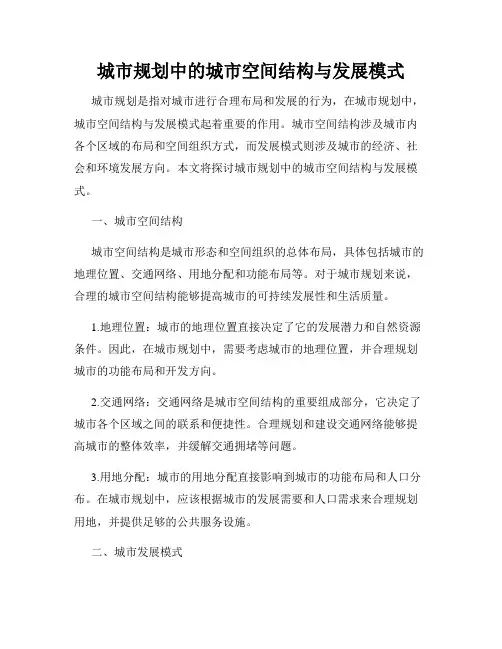

城市规划中的城市空间结构与发展模式城市规划是指对城市进行合理布局和发展的行为,在城市规划中,城市空间结构与发展模式起着重要的作用。

城市空间结构涉及城市内各个区域的布局和空间组织方式,而发展模式则涉及城市的经济、社会和环境发展方向。

本文将探讨城市规划中的城市空间结构与发展模式。

一、城市空间结构城市空间结构是城市形态和空间组织的总体布局,具体包括城市的地理位置、交通网络、用地分配和功能布局等。

对于城市规划来说,合理的城市空间结构能够提高城市的可持续发展性和生活质量。

1.地理位置:城市的地理位置直接决定了它的发展潜力和自然资源条件。

因此,在城市规划中,需要考虑城市的地理位置,并合理规划城市的功能布局和开发方向。

2.交通网络:交通网络是城市空间结构的重要组成部分,它决定了城市各个区域之间的联系和便捷性。

合理规划和建设交通网络能够提高城市的整体效率,并缓解交通拥堵等问题。

3.用地分配:城市的用地分配直接影响到城市的功能布局和人口分布。

在城市规划中,应该根据城市的发展需要和人口需求来合理规划用地,并提供足够的公共服务设施。

二、城市发展模式城市发展模式是指城市在经济、社会和环境方面所呈现的发展特点和走向。

合理的城市发展模式能够有效平衡城市的经济发展、社会公平和生态环境保护。

1.经济发展:城市的经济发展是城市规划的重要目标之一。

在城市规划中,应该合理规划和布局产业发展区域,促进经济的多元化和可持续发展。

2.社会公平:城市规划应该关注社会公平,提供良好的居住和工作条件,改善城市居民的生活质量。

在城市规划中,应该合理规划住房、教育、医疗等公共服务设施,并提供公共空间和休闲设施,促进社会交流和共享。

3.生态环境保护:城市的发展必须考虑到环境保护,避免过度开发和资源浪费。

在城市规划中,应该注重生态环境的保护和恢复,合理利用土地和资源,并提供绿色生态空间。

三、城市规划的挑战与展望城市规划面临着许多挑战,如人口增长、土地紧缺、交通拥堵和环境污染等问题。

城市空间结构分类和功能分区城市空间结构是指城市在空间上的组织结构和布局。

它是城市发展的重要方面,对城市的经济、社会和环境等各个方面都具有重要影响。

城市空间结构分类主要有层次结构、轴向结构、辐向结构和网状结构等。

而城市的功能分区则是按照城市内不同的功能特点来划分的,包括居住区、商业区、工业区、交通区、文化教育区、行政办公区和休闲娱乐区等。

1.层次结构:层次结构是指城市内各种空间元素之间的垂直分层关系。

城市的层次结构一般包括核心区、商业区、住宅区和郊区等。

核心区是城市的经济、文化和政治中心,集中了大量的商业企业、行政机构和文化设施。

商业区则是城市的商业活动中心,有各种商店、超市和购物中心等。

住宅区主要是供人们居住的地方,有不同规模和类型的住宅小区。

郊区则是城市的边缘区域,在城市发展过程中一般是农田或者未开发的土地。

2.轴向结构:轴向结构是指城市在一些方向上的延伸布局。

城市的轴线是城市内不同功能区域的连线,沿着这条轴线分布着不同的功能区。

例如,城市中心的轴线可能是由商业区、行政办公区和文化教育区等构成。

沿着这条轴线,商业和办公设施集中在中心地带,而住宅区则相对分散在两侧。

3.辐向结构:辐向结构是指城市中心区向外辐射延伸的布局。

辐向结构通常是以城市中心为起点,通过道路、铁路或者其他交通设施向周边地区扩展。

这种布局主要用于大城市和较为发达的地区,因为这些地区有较强的交通、经济和社会活动需求。

辐向结构能够促进交通和信息流动,同时也对城市的发展产生积极影响。

城市的功能分区:1.居住区:居住区是城市中人们居住的地方,主要包括住宅小区、公寓和别墅等。

居住区一般需要配备相应的生活设施和社区服务设施,如商店、学校、医院等。

2.商业区:商业区是城市的商业中心,集中了各种商业服务设施,如商场、超市、百货公司等。

商业区一般交通便利,消费氛围浓厚。

3.工业区:工业区是城市的工业生产基地,集中了各种工业企业和生产设施。

工业区需要便捷的交通和良好的环境条件,以支持工业生产的发展。

城市空间结构三大模式

三种城市空间结构类型:同心圆模式、扇形模式、多核心模式。

城市空间结构是指,不同的经济活动占据城市内不同的空间,在城市地区内部出现不同的组合格局,形成不同的城市形态。

同心圆模式

城市内部空间结构是以不同用途的土地围绕单一核心,有规则地从内岛外扩展,形成圈层式结构,当城市人口的增长导致城市区域扩展时,每一个内环地带必然延伸并向外移动,入侵相邻外环地带,产生土地使用的演替,但并不改变圈层分布的顺序。

城市空间结构的这一顺序以中心区为核心,自内向外,由五个同心圆组成,五个环带依次为中心商业区、过渡地带、工人住宅区、良好住宅带和通勤带。

扇形模式

扇形理论是霍姆·霍伊特通过对美国64个中小城市及纽约、芝加哥等著名城市的住宅区分析后于1939年创立的。

霍伊特用经济学家的眼光,关注住房市场是怎样根据美国政府的抵押政策的建议而运行的。

他利用租金的高低作为住房质量的象征,证明各类城市居民住宅用地趋向于沿着主要交通线路和自然障碍物最少的方向由市中心向市郊呈扇形发展。

多核心模式

多核心理论最先是由麦肯齐于1933年提出,后由哈里斯和乌尔曼于1945年加以发展的。

该理论强调,随着城市的发展,城市中会出现多个商业中心,其中一个主要商业区为城市的主要核心,其余为次核心。

这些中心不断地发挥成长中心的作用,直到城市的中间地带完全被扩充为止。

而在城市化过程中,随着城市规模的扩大,新的中心又会产生。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

城市内部空间结构

城市内部空间结构是指城市中各个空间单元之间的关系和

布局形式。

它影响着城市的功能、形态和整体形象。

城市内部空间结构可以分为以下几个方面:

1. 功能分区:城市根据不同的功能需求划分为不同的区域,如商业区、居住区、工业区、行政区等。

不同功能区域相

互配合,形成城市的整体功能体系。

2. 网络布局:城市内部交通网络的布局对于城市的内部空

间结构起到关键作用。

城市道路、公交线路、地铁线路等

交通设施的分布与连接方式,决定了不同区域之间的交通

便捷程度和互动性。

3. 中心核心:城市内部通常有一个或多个中心区,如城市

中心商业区、政府办公区等。

这些中心核心起到城市内部

空间组织的重要枢纽作用,吸引人流、资源和经济活动的集聚。

4. 城市肌理:城市内部空间结构的形成离不开城市肌理的作用。

城市肌理是指城市布局和建筑形态的特征,包括道路格局、建筑密度、建筑高度、绿地空间等。

不同城市肌理会影响人们的流动路径、视觉体验和情感感受。

5. 融合共享空间:城市内部空间结构还要考虑融合共享的需求。

城市公园、广场、文化设施等公共空间的布局,为城市居民提供休闲娱乐、社交互动的场所,促进城市的社会交流和文化发展。

城市内部空间结构的合理布局和设计,能够提高城市的生活质量,促进经济发展和社会进步。

因此,在城市规划和设计过程中,需要综合考虑不同功能区域的布局关系、交通网络的便利性、中心区域的集聚能力等因素,以实现一个有机的、人性化的城市内部空间结构。

城市空间结构名词解释概述城市空间结构是指城市内各个区域的分布、组织和相互关系,是城市地理环境及人类社会经济活动在空间上的体现。

本文将对城市空间结构中的一些关键词进行解释,以便读者更好地理解城市的空间组织和发展。

1.市中心市中心是城市的核心区域,通常是经济、政治、文化和交通等要素集中的地方。

市中心往往拥有最密集的建筑、最繁忙的商业街区和最重要的公共机构。

它在城市发展中起着重要的引领作用,是城市空间结构中的一个核心要素。

2.主城区主城区是指城市中发达的中心区域,通常是市中心及其周边的一些重要区域。

主城区密集的人口、商业和文化活动,以及高密度的建筑群体,使其成为城市发展的重要节点。

主城区往往是城市空间结构中的热点区域,拥有较好的基础设施和公共服务设施。

3.郊区郊区是指主城区以外,但与主城区相连的城市边缘地带。

郊区通常是城市发展的外围地区,地理环境相对较为宽松,土地利用以工业、住宅和商业为主,同时也包含较多的农田和自然保护区。

随着城市扩张和发展,郊区也成为了城市空间结构中重要的发展潜力区。

4.城市流域城市流域是指一个城市及其周边地区的自然地理边界,主要由河流、湖泊和山脉等地形地貌要素组成。

城市流域是城市空间结构中的一个重要维度,影响着城市的空间范围和资源利用。

城市流域的开发和保护,对城市的可持续发展具有重要意义。

5.交通枢纽交通枢纽是城市中重要的交通集散地,包括火车站、汽车站、航空港等。

交通枢纽为城市的交通运输提供了重要的便利条件,也成为城市空间结构中的交通节点。

交通枢纽的合理布局和高效运行,对城市的交通拥堵和经济发展具有重要影响。

6.住宅区住宅区是城市中居民居住的区域,主要由住宅楼宇和相应的配套设施组成。

住宅区在城市空间结构中占据重要地位,关系到人们的生活品质和社会稳定。

住宅区的规划和建设应考虑到居民的需求,提供良好的居住环境和公共服务设施。

7.商业中心商业中心是城市中商业活动最集中的区域,包括购物中心、商务区和市场等。

城市空间结构与城市规划城市空间结构与城市规划是城市发展的重要组成部分,对于城市的整体发展具有重要的影响。

城市空间结构是指城市中不同功能区域的分布以及它们之间的相互关系和联系。

而城市规划则是指通过合理的空间布局和功能组织来优化城市空间结构,实现城市的可持续发展。

本篇文章将从城市空间结构的特点、城市规划的目标以及城市规划的方法等方面进行讨论。

首先,城市空间结构的特点主要表现在以下几个方面。

首先,不同功能区域的分布不均衡。

城市中一般会存在着住宅区、商业区、工业区、文化教育区等功能区域,但它们在城市空间中的分布不一定均匀,有的区域发展相对集中,而有的区域却相对落后。

其次,城市内部的交通网络相对发达,不同功能区域之间有相对便捷的交通连接,方便居民和商业等活动的流动。

再次,城市空间结构还受到历史遗留问题的影响。

许多城市的城市空间结构与其历史文化、建筑风格密切相关,随着城市的发展,历史遗留问题对城市规划和布局产生了一定的制约。

其次,城市规划的目标是通过规划和组织城市空间,实现城市的可持续发展。

首先,城市规划要优化城市空间结构,打破功能区域之间的局限性,提高城市的整体效益。

其次,城市规划要注重环境保护,合理利用自然资源,减少对环境的破坏,建设绿色生态城市。

再次,城市规划要满足居民的需求,提供良好的人居环境和公共服务设施,创造宜居城市。

此外,城市规划还要推动城市的经济发展,提高城市的竞争力和吸引力,增加城市的就业机会和经济活力。

最后,城市规划的方法主要包括集约型规划、碎片化规划和综合规划等。

集约型规划是指通过合理的土地利用和空间布局,提高土地利用效率,使城市发展更为集约、紧凑。

碎片化规划是指将城市空间划分为小块进行单独规划,而不是整体规划,容易出现矛盾和冲突。

综合规划则是综合考虑城市的各种因素,包括经济、社会、文化、环境等,进行综合性的规划和决策。

这些方法可以根据城市的具体情况和发展需求进行灵活运用,以实现城市的科学规划和可持续发展。

城市空间结构城市空间结构是指城市内不同地区之间的相互关系和布局特征。

城市空间结构是城市规划和发展的重要组成部分,它直接影响着城市的可持续发展和居民的生活质量。

本文将探讨城市空间结构的特点、影响因素以及优化方法。

一、城市空间结构的特点1. 聚集性:城市中人口、建筑和产业往往呈现“大而集中、小而分散”的特点。

市中心区域通常是商业、金融和政府机构的集中地,而住宅区则分布在市中心周围。

2. 分层性:城市常常呈现明显的分层结构,高层建筑主要集中在市中心,而低层建筑则分布在市中心周围的住宅区。

3. 辐射性:城市的交通和通信网络往往呈现辐射状结构,市中心作为核心区域,向外辐射至远郊区域。

4. 线性结构:一些城市沿着河流或海岸线逐渐发展成长条形的线性结构,这种结构通常由历史和地理因素所决定。

二、城市空间结构的影响因素1. 土地利用政策:土地利用政策对城市的空间结构起着重要的影响。

例如,限制市中心区域的建筑高度和密度,可以促进住宅区的分散发展。

2. 交通网络:城市的交通网络对空间结构起着决定性的作用。

良好的交通网络可以促进城市不同地区之间的联系和发展,缓解拥堵问题。

3. 市中心的功能:城市市中心通常是商业、行政和文化活动的集中地。

市中心的功能布局直接影响城市的空间结构。

4. 经济发展水平:经济发展水平也会影响城市的空间结构。

发达的经济中心通常拥有更完善的城市空间结构,而欠发达地区则可能出现不合理的布局。

三、优化城市空间结构的方法1. 混合用途开发:通过在同一地区内建设住宅、商业和办公区域,可以减少通勤距离,提高土地的利用效率。

2. 公共交通建设:加强公共交通系统的建设,促进城市不同地区之间的联系。

建设高速铁路、轻轨、地铁等交通设施,可以减少私人汽车的使用,缓解交通拥堵问题。

3. 发展多中心城市:通过在城市中心周围建设次级中心,可以分散市中心的功能,促进城市的均衡发展。

4. 提倡可持续发展:在城市规划和建设中,注重生态环境保护、资源的合理利用和经济的可持续发展。

城市空间结构对城市发展的影响城市是人类社会发展的重要标志和经济社会发展的重要载体,城市的空间结构是城市发展的重要支撑和基础。

城市空间结构是指城市内各种实体和元素所形成的空间网络结构,包括自然空间、社会空间、文化空间和经济空间等。

城市空间结构对城市发展具有重要影响。

1. 城市空间结构对城市经济发展的影响城市的经济发展需要有一个适宜的空间结构,不同的产业需要不同的空间环境,因此,城市空间结构的不同会直接影响城市的经济发展。

如,城市中心区具有完善的基础设施、交通网络、商业区、科技中心和金融中心等,是城市经济的核心区域。

周边产业聚集区则是城市新兴产业的集聚区,如技术创新园区、高新技术开发区等。

而城市的郊区则是各种生产工厂、仓储物流的集散地。

因此,在城市经济的全要素生产运作中,行业、产业、企业生产、人力资本与投资、商业市场等各个环节的作用是相互推动、互相协调的,因而城市空间结构需要做到产业区的专业化布局和高效协作。

2. 城市空间结构对城市社会发展的影响城市的社会发展需要有一个合理的空间结构,因为城市的空间结构决定了不同社区的社会功能和公共配套设施的分配。

如城市中心区的商业区、金融区、文化区、旅游区等,具有高密度的人群和各种配套设施,生活生产服务体系更加完善,成为各种活动的聚集地。

而城市的郊区则是居民生活场所和生产场所,体现出城市分层现象的存在,而且每个层次的居住区的生活水平和社会资源的配置情况也不同。

3. 城市空间结构对城市文化发展的影响城市的文化发展需要有一个多元化和开放的空间结构。

城市空间结构涉及了城市内不同的文化元素和空间环境以及城市内涉及各种文化交流的公共场所和私人空间。

城市的文化空间结构影响城市的文化多元化和文化交流的广度和深度。

如城市中心区的文化场馆、展览馆、图书馆等,直接服务于文化需求量大、文化大气象较高的市民。

而城市周边,则是保护市区过去的文化遗址、历史遗迹,一些美丽的风景区、自然公园。

4. 城市空间结构对城市生态发展的影响城市生态把城市中的生态环境,包括生态资源、空气质量、水资源、企业质量、灾害抗御等方面的体现。