《六国论》苏洵综合优秀全面实用

- 格式:ppt

- 大小:1.78 MB

- 文档页数:62

苏洵《六国论》赏析六国论宋代:苏洵六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,是而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

译文六国的灭亡,不是(因为他们的)武器不锋利,仗打得不好,弊端在于用土地来贿赂秦国。

拿土地贿赂秦国亏损了自己的力量,(这就)是灭亡的原因。

有人问:“六国一个接一个的灭亡,难道全部是因为贿赂秦国吗?”(回答)说:“不贿赂秦国的国家因为有贿赂秦国的国家而灭亡。

原因是不贿赂秦国的国家失掉了强有力的外援,不能独自保全。

六国论苏洵原文及翻译注释赏析康熙皇帝在位期间,国家治理繁荣昌盛,经济发展迅速,社会秩序井然有序。

此时,人民生活富足安稳,国家繁荣的原因是因为康熙皇帝执政有方,得以智囊阁臣苏洵的助力。

苏洵以其睿智超群的头脑和为民着想的言行赢得了众人的赞誉。

以下是苏洵的六国论原文及翻译注释赏析。

原文:人君者,莫大于国,莫亲于民。

胜者居其上,败者居其下,故接之以六国之志。

尔谁为亚夫、伯嬴、文良、子师、公叔、文叔乎?令治亲为国,使国小大功绩皆归于人主,而天下独无它善事,无是愁也。

译文:国家的重要性和人民的亲近程度没有任何其他事物能够比拟。

胜利者居于国家的最高层,失败者则沦为国家的底层。

因此,我们要以六国的心志来对待国家事务。

问你们谁能够像亚夫、伯嬴、文良、子师、公叔、文叔那样为国家治理、亲近人民?将治理国家视为亲近之事,使国内外大小功绩都归功于君主,而天下也没有其他善事可做,不会有任何愁苦。

赏析:在这段文字中,苏洵首先提到国家在人君心中的重要地位,以及君主与人民之间的亲近关系。

他以六国之志来说明君主应该以何种态度来对待国家事务。

接着,苏洵问道:是否有人能够像亚夫、伯嬴、文良、子师、公叔、文叔那样治理国家、亲近人民呢?这是对历史上有能力治理国家并关心人民的君主的致敬。

苏洵强调了治理国家的重要性,将治国视为亲近之事,使国内外的大小功绩归功于君主。

最后,他指出,君主应该全心全意去治理国家,不应分散精力去做其他事情。

这段文字体现了苏洵对国家治理的理解和认识。

他认为国家的成败与君主密切相关,君主应该承担起治理国家的责任,以及关心人民的义务。

他通过对历史上有能力治理国家的君主的称赞,强调了治理国家的重要性。

同时,他也提醒君主,除了国家治理没有其他的善事可做,应该专心致志去治理国家,而不分散精力去做其他事情。

这一观点对于当时的康熙皇帝是非常有启发性的,帮助他更好地治理国家,促进了国家的繁荣与发展。

苏洵在《六国论》中所表达的观点,不仅仅是对君主治理国家的建议,更是一种对国家治理的思考和探索。

《六国论》原文、注释、译文及鉴赏[原文]六国破灭,非兵①不利,战不善,弊②在赂③秦。

赂秦而力亏④,破灭之道也。

或⑤曰:六国互⑥丧⑦,⑧率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧。

盖⑨失强援,不能独完⑩。

故曰弊在赂秦也。

秦以(11)攻取之外(12),小(13)则获邑(14),大(15)则得城。

较(16)秦之所得(17),与战胜而得者,其(18)实(20百)倍;诸侯之所亡(21),与战败而亡者,其实亦百倍。

则(22)秦之所大欲(23),诸侯之所大患(24),固(25)不在战矣。

思厥(26)先(27)祖父(28),暴(29)霜露,斩荆棘(30),以(31)有尺寸之地(32)。

子孙视(33)之不甚惜(34),举(35)以予(36)人,如弃草芥(37)。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然(38)则(39)诸侯之地有限,暴秦之欲无厌(40),奉(41)之(42)弥(43)繁,侵之(44)愈急。

故不战而强弱胜负已判(45)矣。

至于(46)颠覆(47),理(48)固(49)宜(50)然(51)。

古人(52)云:“以地事(53)秦,犹抱薪(54)救火,薪不尽,火不灭。

”此言得(55)之(56)。

齐人未尝赂秦,终继五国(57)迁灭(58),何哉?与(59)嬴(60)而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义(61)不赂秦。

是故燕虽小国而后(62)亡,斯(63)用兵之效也。

至丹(64)以荆卿(65)为计(66),始(67)速(68)祸焉。

赵尝五战于(69)秦,二败而三胜。

后秦击赵者(70)再(71),李牧(72)连却(73)之。

洎(74)牧以谗诛(75),邯郸为郡(76),惜其用武而(77)不终也。

且燕赵处秦革灭(78)殆(79)尽之际,可谓智力孤危(80),战败而亡,诚不得已。

向使(81三)国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹(82)在,则胜负之数,存亡之理(83),当(84)与秦相较,或未易量。

苏洵《六国论》文言知识点总结:词语、固定结构、句式和互文苏洵《六国论》文言知识点总结:词语、固定结构、句式和互文《六国论》文言知识点总结:词语、固定结构、句式和互文1.词语智力孤危:智,智谋;力,力量。

孤,孤立,孤单;危,危急。

秦人食之不得下咽也:下,咽下;咽,咽喉。

犹有可以不赂而胜之之势:可,可以;以,凭,凭借。

2.固定结构以为表示处置,相当于现代汉语的把作为。

由介词以和动词为构成。

以同它的宾语组成介宾短语,在句中作状语。

丹以荆卿为计,始速祸焉。

意思是:等到燕太子丹用荆卿刺秦王作为对付秦国的策略,才招致祸患。

为之所表示被动,相当于为所。

为是介词,所是结构助词,之字无义,起调节音节的作用。

为国者无使为积威之所劫哉。

意思是:治理国家的人不要使自己被别人积久而成的威势胁迫啊。

3.句式赵尝五战于秦,二败而三胜。

──赵国曾经与秦国交战五次,败了两次,胜了三次。

于秦:介宾结构,古汉语用于动词后作补语,现代汉语用于动词前作状语。

五战、二败、三胜:古代汉语数词用于动词前作状语,现代汉语数词用于动词后作补语。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

──子孙对待土地却不很爱惜,拿它送给别人,好像丢弃小草一样。

举以予人是省略句,以后面省略代词之。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

──所以燕国虽然是个小国却后灭亡,这就是用兵的功效。

全句含燕虽小国和斯用兵之效也两个判断句,都是用名词短语表示判断。

4.互文胜负之数,存亡之理:胜败存亡的命运。

翻译时要将上句、下句的相对应的词语拼合为一句。

胜负存亡要合译为胜败存亡,数理合译为命运。

数、理同义,另有合成词天数天理理数,都是天命、命运的意思。

《六国论》课文赏析《六国论》是北宋文学家苏洵的一篇议论性散文,旨在探讨战国时期六国灭亡的原因,强调团结一致、共同对抗外敌的重要性。

以下是对这篇课文的赏析,主要从文章结构、语言表达、主题思想、历史背景、修辞手法和论据的运用等方面展开。

一、文章结构《六国论》的结构严谨,层次分明。

文章开篇即提出了六国灭亡的原因,然后分别从“赂秦之弊”和“不赂者以赂者丧”两个方面进行论证,最后总结全文,强调了文章的论点。

整篇文章结构清晰,逻辑严密,使得读者能够更好地理解作者的思路和观点。

二、语言表达《六国论》的语言表达质朴自然,简洁明快。

苏洵在文章中运用了大量的排比、对仗等修辞手法,使得文章读来铿锵有力,极具气势。

同时,苏洵在文章中还运用了丰富的历史典故和事例,使得文章更加生动形象,具有说服力。

三、主题思想《六国论》的主题思想深刻,意义重大。

苏洵在文章中强调了团结一致、共同对抗外敌的重要性,指出六国灭亡的原因在于它们不能团结一心,互相支援,而是采取了自保的政策。

这一主题思想对于我们今天的世界仍然具有重要的启示意义,即在国际关系中,各国应该团结一致,共同应对挑战。

四、历史背景《六国论》的历史背景是战国时期,这是一个分裂但又充满机遇的时期。

苏洵通过对这一时期的历史事件和人物的描述和分析,揭示了六国灭亡的原因,同时也为读者提供了一个了解战国时期历史的重要窗口。

五、修辞手法《六国论》的修辞手法丰富多样。

苏洵在文章中运用了排比、对仗、夸张、借代等修辞手法,使得文章更加生动形象,具有说服力。

例如,“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭”这句话就运用了比喻的修辞手法,形象地表达了赂秦政策的不可取之处。

六、论据的运用《六国论》的论据运用得当,具有很强的说服力。

苏洵在论证过程中引经据典,运用了大量的历史事实和数据,使得他的观点更具说服力。

同时,苏洵在论证过程中还注重摆事实、讲道理,使得读者能够更好地理解他的观点和思路。

综上所述,《六国论》是一篇优秀的议论性散文,具有深刻的思想内涵和鲜明的艺术特色。

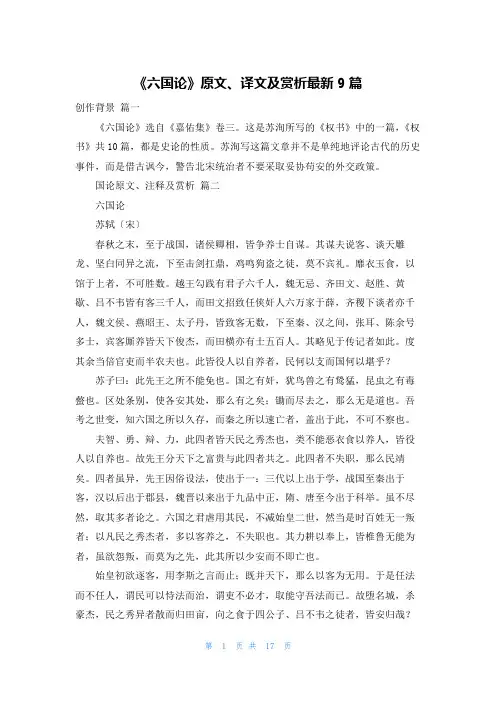

《六国论》原文、译文及赏析最新9篇创作背景篇一《六国论》选自《嘉佑集》卷三。

这是苏洵所写的《权书》中的一篇,《权书》共10篇,都是史论的性质。

苏洵写这篇文章并不是单纯地评论古代的历史事件,而是借古讽今,警告北宋统治者不要采取妥协苟安的外交政策。

国论原文、注释及赏析篇二六国论苏轼〔宋〕春秋之末,至于战国,诸侯卿相,皆争养士自谋。

其谋夫说客、谈天雕龙、坚白同异之流,下至击剑扛鼎,鸡鸣狗盗之徒,莫不宾礼。

靡衣玉食,以馆于上者,不可胜数。

越王勾践有君子六千人,魏无忌、齐田文、赵胜、黄歇、吕不韦皆有客三千人,而田文招致任侠奸人六万家于薛,齐稷下谈者亦千人,魏文侯、燕昭王、太子丹,皆致客无数,下至秦、汉之间,张耳、陈余号多士,宾客厮养皆天下俊杰,而田横亦有士五百人。

其略见于传记者如此。

度其余当倍官吏而半农夫也。

此皆役人以自养者,民何以支而国何以堪乎?苏子曰:此先王之所不能免也。

国之有奸,犹鸟兽之有鸷猛,昆虫之有毒螫也。

区处条别,使各安其处,那么有之矣;锄而尽去之,那么无是道也。

吾考之世变,知六国之所以久存,而秦之所以速亡者,盖出于此,不可不察也。

夫智、勇、辩、力,此四者皆天民之秀杰也,类不能恶衣食以养人,皆役人以自养也。

故先王分天下之富贵与此四者共之。

此四者不失职,那么民靖矣。

四者虽异,先王因俗设法,使出于一:三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县,魏晋以来出于九品中正,隋、唐至今出于科举。

虽不尽然,取其多者论之。

六国之君虐用其民,不减始皇二世,然当是时百姓无一叛者;以凡民之秀杰者,多以客养之,不失职也。

其力耕以奉上,皆椎鲁无能为者,虽欲怨叛,而莫为之先,此其所以少安而不即亡也。

始皇初欲逐客,用李斯之言而止;既并天下,那么以客为无用。

于是任法而不任人,谓民可以恃法而治,谓吏不必才,取能守吾法而已。

故堕名城,杀豪杰,民之秀异者散而归田亩,向之食于四公子、吕不韦之徒者,皆安归哉?不知其槁项黄馘以老死于布褐乎?亦将辍耕太息以俟时也?秦之乱虽成于二世,然使始皇知畏此四人者,使不失职,秦之亡不至假设是其速也。

苏洵《六国论》原文阅读及对照翻译苏洵《六国论》原文阅读及对照翻译出处或作者:苏洵六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰‘弊在赂秦’也!”秦以攻取之外,小则获邑,大则得城,较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦国之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽火不灭。

”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其他,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者,无使为积威之所劫哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势;苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰‘弊在赂秦’也!”六国的灭亡,并不是(因为他们的)武器不锋利,仗打不好,弊病在于拿土地贿赂秦国。

拿土地贿赂秦国亏损了自己的力量,(这就)是灭亡的原因。

《六国论》原文及译文《六国论》原文及译文六国灭亡,不是因为武器不锋利,仗打不好,弊病在于贿赂秦国。

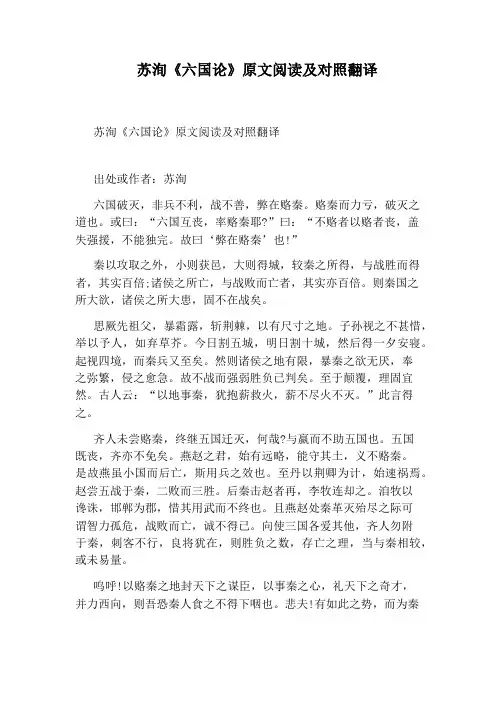

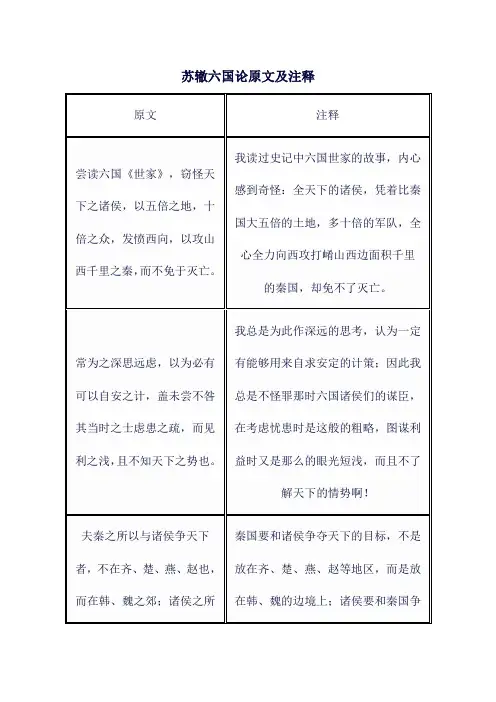

下面是小编给大家整理的《六国论》原文及译文,希望能给你带来帮助!六国论苏辙尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于死亡。

常为之深思远虑,以为必有可以自安之计,盖未尝不咎其当时之士虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所以与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。

秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。

韩、魏塞秦之冲,而弊山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范睢用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏,昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧。

然则秦之所忌者可以见矣。

秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。

越韩过魏,而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。

而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。

夫韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势邪!委区区之韩、魏,以当强虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下偏受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦。

秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。

以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵;以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急,若此,可以应夫无穷,彼秦者将何为哉!不知出此,而乃贪疆埸(yì)尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭,秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。

至于秦人得伺其隙以取其国,可不悲哉!译文:我读过史记中六国世家的故事,内心感到奇怪:全天下的诸侯,凭着比秦国大五倍的土地,多十倍的军队,全心全力向西攻打肴山西边面积千里的秦国,却免不了灭亡。

《六国论》全文及翻译[宋】苏洵【原文】六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

【字词解释】兵:兵器善:好。

弊在赂秦:弊病在于贿赂秦国。

赂,贿赂。

这里指向秦割地求和。

道:原因或曰:有人说。

这是设问。

下句的“曰”是对该设问的回答。

率:都,皆。

盖:承接上文,表示原因,有“因为”的意思。

完:保全。

以攻取:用攻战(的办法)而夺取。

小:形容词作名词,小的地方。

其实:它的实际数目。

新高考古诗词《六国论》原文+理解性默写习题+答案一、《六国论》(苏洵)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

二、理解性默写习题1.苏洵《六国论》评论六国败亡的历史,提出“六国破灭,__________ ,__________,_________”的精辟论点。

2.说明燕国灭亡原因的句子是“__________,___________”,3.古人写文章常常借古讽今。

苏洵《六国论》原文阅读及对照翻译苏洵的《六国论》是一篇重要的历史文献,用以阐述中国古代战争与政治的关系。

该文章叙述了六国之间的战争与争斗,讨论了战争的必然性与政治的重要性,尤其强调了统一的必要性。

本文将介绍《六国论》的一些重要观点和原文阅读及对照翻译。

首先,苏洵在文章中明确表示了奋发求为君、为国家的义务感,认为人们应该通过勤勉工作来推动国家的发展与和平。

苏洵说:“夫诸侯者,豪气之士也,不可使居处无事,无而有事,则必造为逆”。

他的话语暗示了人们要想成为好的国家公民,必须具备一定的勇气和决心,必须竭尽全力,为自己的国家、为自己的人民做好事情。

其次,苏洵支持政治统一的观点。

文章中,他认为战争与争夺不可避免,统一才是最先进与最能发展的方向。

他说:“南晋左右之际,山东相持,兵革之民不知几何。

至于汉朝,独霸天下,而近世之光辉,岂不由此兴哉?”这说明苏洵认为,统一是一国强盛的关键,可以让一个国家发展壮大,成为一个具有重要地位和影响力的国家。

此外,在文章中,苏洵还表达了自己的反对战争的观点。

他说:“故禹、汤为之,由周而出,乃以定九州为功。

管、蔡作乱,桀、纣不弃,诸侯相得,七雄并立。

故铸成兵器而不战,系之兵库而不用,方是上上策,其次上策也。

”苏洵认为,战争只会带来灾难和不幸,它不一定真正解决问题,相反,通过政治解决,可以避免许多灾难和悲惨。

最后,苏洵在文章中特别强调了政治家的职责。

他认为政治家必须以民为本、以实际情况为主,同时具备广泛的知识和对历史和未来的准确预测。

他说:“故智者能因循古业,而使新变不致割绝;能参差群经,而使东西之政不致偏颇。

”这说明他认为,一个政治家应该培养自己的眼光,具有很高的见解和智慧,以改变国家的现状并达到良好的改变效果。

综上所述,苏洵的《六国论》是一篇重要的历史文献,它向我们展现了中国古代的政治和社会生活,阐述了战争与政治的关系,同时也强调了统一的必要性和政治家的职责。

通过对该文章的阅读和思考,我们可以了解到许多有价值的历史经验和智慧,帮助我们更好地理解中国古代的政治和社会生活。

《六国论》文言文知识点归纳《六国论》是苏洵的代表作之一,文章通过对六国灭亡原因的分析,借古讽今,抨击了北宋朝廷对辽和西夏的屈辱求和政策。

学习这篇文章,有许多重要的文言文知识点需要掌握。

一、文学常识1、作者苏洵,字明允,号老泉,北宋时期著名的散文家。

与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。

2、文体论,是一种论文文体,以论证为主,要求观点鲜明,逻辑严密。

二、重点字词1、通假字(1)暴秦之欲无厌“厌”通“餍”,满足(2)当与秦相较“当”通“倘”,如果2、古今异义(1)其实百倍古义:那实际情况今义:表示所说的是实际情况(承上文,多含转折意)(2)思厥先祖父古义:祖辈和父辈今义:父亲的父亲(3)至于颠覆古义:以至于今义:表示另提一事(4)可谓智力孤危古义:智谋和力量今义:指人认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力(5)而从六国破亡之故事古义:旧事,先例今义:真实的或虚构的用作讲述对象的事情,有连贯性,富吸引力,能感染人3、一词多义(1)兵非兵不利(兵器)而秦兵又至矣(军队)斯用兵之效也(战争)(2)得小则获邑,大则得城(得到)此言得之(适宜,得当)(3)亡诸侯之所亡(丧失,丢失)是故燕虽小国而后亡(灭亡)(4)向向使三国各爱其地(假使,如果)并力西向(朝着,对着)4、词类活用(1)日削月割(日、月:名词作状语,一天天地,一月月地)(2)小则获邑,大则得城(小、大:形容词作名词,小的方面,大的方面)(3)义不赂秦(义:名词作动词,坚守正义)(4)李牧连却之(却:动词的使动用法,使……退却)(5)以事秦之心礼天下之奇才(礼:名词用作动词,以礼相待)三、重点句式1、判断句(1)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

(2)赂秦而力亏,破灭之道也。

(3)是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

2、省略句(1)举以予人(“举”后省略宾语“之”)(2)奉之弥繁,侵之愈急(“侵”前省略主语“秦”)3、倒装句(1)赵尝五战于秦(状语后置,“于秦”后置)(2)其势弱于秦(状语后置,“于秦”后置)四、文章内容理解1、中心论点“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

六国论苏轼原文及赏析六国论苏轼原文及赏析赏析,意思是欣赏并分析(诗文等),通过鉴赏与分析得出理性的认识,既受到艺术作品的形象、内容的制约,又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对形象加以补充和完善。

以下是小编帮大家整理的六国论苏轼原文及赏析,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

六国论【作者】苏洵【朝代】宋六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

赏析六国被秦国灭亡的教训,是许多文史家关注的话题。