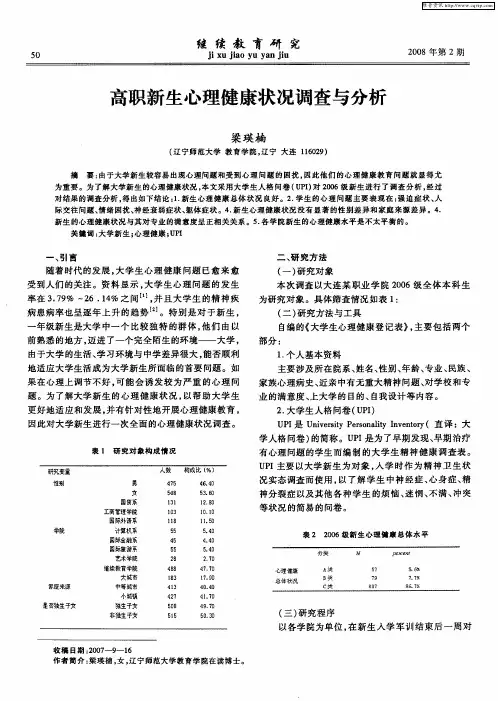

高职学生适应能力的心理测试与分析

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:5

导读::可以有效的改善学生的心理健康问题。

高职护理新生心理健康状况的调查与分析。

论文关键词:SCL-90,护理新生,心理健康随着人们健康意识的日益增强,心理健康已成为备受关注的领域,护理专业学生所应具备的知识结构、专业特点和职业技能使她们在学习上面临更多的压力,更易导致各种心理问题的发生。

而且因为护理工作对象、工作环境、社会地位、压力等原因造成的护士心理应激比一般职业更为突出,也要求护士具有稳定、良好的心理素质才能为服务对象提供优质的护理服务。

职业素质的培养当从职业教育阶段开始,护生的心理健康水平、心理健康调节能力直接影响到职业生涯,由于环境、生活、人际、学习等方面适应不良而发生心理问题的新生时有发现,直接影响新生心理健康和学习,并进而影响其专业成长和职业发展。

本课题通过对高职护理新生心理健康状况和相关因素的研究SCL-90,为学校心理健康教育的工作重点和工作方法提供理论依据,加强新生心理健康教育,提高新生心理健康水平。

本人运用SCL-90身心症状自评量表对本校2009级588名护理专业新生进行心理健康水平的调查,并对其整体心理健康状况和相关因素进行评估,以期对心理辅导人员和学校管理人员的工作提供参考,并制定相关措施为护生心理健康成长提供更多的指导和帮助。

一、对象和方法对象采取整群抽样的方法,选取本校2009级护理新生,以班级为单位进行团体测试,共发放问卷588份,回收有效问卷564份,有效回收率95.9%。

其中五年专三年级学生96人,高职单招生118人,高职高招生350人。

方法工具:选用90 项症状自评量表(Symptom check-list 90,SCL-90)为测评工具。

该量表共90个项目,可以测查10个范畴的内容,其中症状因子9个,分别是:F1(躯体化)、F2(强迫症状)、F3(人际关系敏感)、F4(抑郁)、F5(焦虑)、F6(敌对)、F7(恐怖)、F8(偏执)、F9(精神病性)。

采用5级评分制(1—5分):1-无:自觉无该项症状;2-轻度:自觉有该项症状,但并无实际影响或影响轻微;3-中度:自觉有该项症状,其程度为轻度到中度;4-相当重:自觉常有该项症状,其程度为中到严重;5-严重:自觉常有该项症状SCL-90,其频度和程度都十分严重。

当前高职学生面临的主要心理问题与对策摘要:近年来,因心理问题导致的各类校园极端事件频发,引发社会高度关注。

高职院校的学生具有大学生的普遍共性与自身特性,在趋于成熟、走向社会的关键时期面临着诸多的心理挑战。

因此,对高职学生开展科学有效的心理健康教育工作是迫切的现实需要。

本文从开设必要心理健康教育课程、开展社会实践适应性教育、及时开展学生心理咨询、加强宣传营造有利于学生心理健康的校园环境等四个方面提出了高职院校心理教育工作的建议。

一、高等职业学院学生主要的心理特征1.顺利上岸后“歇歇脚”的心态。

经过高中三年的激烈内卷和残酷竞争,考上大学后“歇歇脚”的心态非常普遍。

如果说考上大学是高中阶段的终极目标,那上大学之后呢?大学生活应该如何度过,面对困难和问题应该怎样处理,读大学的意义是什么……步入大学生活后,心理上的疑惑并不能有效排解,自信心随之出现缺乏,茫然中有的职业院校学生选择了逃避。

感情冷淡,敏感多疑,固步自封,成为这些新生入校后心理发展的主要特征,而外在行为通常表现为自私自利、暴躁易怒。

2.对高职教育的逆反和排斥。

由于高考成绩不理想,未能被普通本科院校录取,高职学生选择职业院校大多是处于一种无奈之举。

由于这种被动非自愿的选择,自带的高考失利挫折感让学生对所就读的高职院校缺乏认可。

加上社会对职业教育的偏见,使得这部分学生存在排斥逆反心理。

具体表现在心态不稳定、自暴自弃等,导致部分学生不能尽快适应并迅速融入大学学习生活。

在对本校计算机专业一个班级的一份问卷中,有23人明确表示高考失利对自己产生严重的心理影响,占测试总人数的32%。

学习缺乏内生动力,上课经常迟到早退,自我要求不高,是这些同学最直接的表现。

3.以“弱势群体”自居的自卑感。

伴随大学学习生活的深入,专业知识的陌生、理论知识的乏味、将来就业的思想压力让学生心烦意乱,倍感疲惫,特别是学习成绩不理想的同学,让他们似乎感觉人生跌到了自卑和低谷。

再加上985、211等重点院校在教学资源、师资队伍、实训平台、政策扶持等多方面压倒性优势,让高职学生在心理上出现一种优质资源的厚此薄彼的“弱势”感。

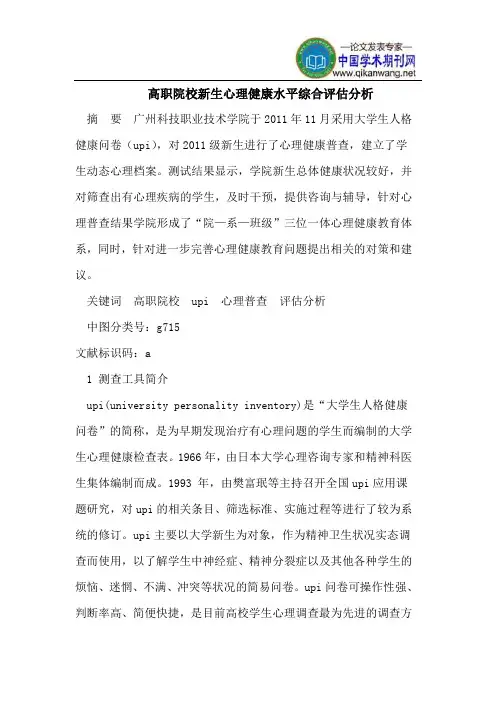

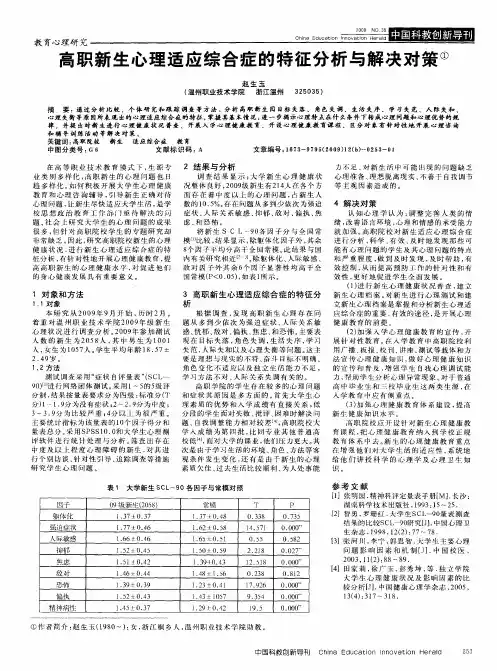

高职院校新生心理健康水平综合评估分析摘要广州科技职业技术学院于2011年11月采用大学生人格健康问卷(upi),对2011级新生进行了心理健康普查,建立了学生动态心理档案。

测试结果显示,学院新生总体健康状况较好,并对筛查出有心理疾病的学生,及时干预,提供咨询与辅导,针对心理普查结果学院形成了“院—系—班级”三位一体心理健康教育体系,同时,针对进一步完善心理健康教育问题提出相关的对策和建议。

关键词高职院校upi 心理普查评估分析中图分类号:g715 文献标识码:a1 测查工具简介upi(university personality inventory)是“大学生人格健康问卷”的简称,是为早期发现治疗有心理问题的学生而编制的大学生心理健康检查表。

1966年,由日本大学心理咨询专家和精神科医生集体编制而成。

1993 年,由樊富珉等主持召开全国upi应用课题研究,对upi的相关条目、筛选标准、实施过程等进行了较为系统的修订。

upi主要以大学新生为对象,作为精神卫生状况实态调查而使用,以了解学生中神经症、精神分裂症以及其他各种学生的烦恼、迷惘、不满、冲突等状况的简易问卷。

upi问卷可操作性强、判断率高、简便快捷,是目前高校学生心理调查最为先进的调查方式。

2 测查结果与分析2.1 三类人员的数据统计在3016人(实测人数)中,有249.00人(占8.25%)心理健康状况很差,属于一类重点关注人员;另外有119人(占3.94%)心理健康状况较差,属于二类次重点关注人员;还剩2648人(占87.79%)心理健康状况较为良好,属于三类非重点关注人员(见表1)。

2.2 一类问题人员分布情况一类指总分达到25分以上(含25分),即具有的阳性因子数达到了25个,或者是回答有过轻生念头的人员,也可以是自认为心理有问题的人员。

此次调查中,属一类问题的人员总人数为 249人,占了整个被试人员的8.25%,其中一类问题人员中,男生人数为152人,占被试男生的 61.04%,女生人数为97人,占被试女生的38.96%。

高职院校大学新生心理适应问题和心理健康干预策略【摘要】高职院校大学新生面临着种种心理适应问题,需要及时引起重视和干预。

本文首先分析了高职院校大学新生心理适应问题的主要原因和表现,包括学业压力、人际关系困扰和自我认知不足等方面。

然后探讨了针对这些问题的心理健康干预策略,如心理辅导、心理教育和心理技能培训等措施。

在预防与干预方面,本文提出了加强心理健康教育、建立心理咨询服务机制等具体措施。

本文还探讨了心理健康干预策略的实施方法及干预效果评估的重要性。

通过总结结论和展望未来研究方向,呼吁社会各界关注高职院校大学新生心理健康问题,促进他们更好地适应大学生活,健康成长。

【关键词】高职院校、大学新生、心理适应问题、心理健康干预、预防、干预策略、效果评估、结论、展望未来研究方向1. 引言1.1 研究背景在现代社会中,高职院校大学新生心理适应问题逐渐引起人们的关注。

新生阶段是青少年从中学到大学的转变时期,他们需要适应新的学习环境、生活方式和社交圈子。

由于种种原因,很多大学新生在适应过程中面临着各种心理困扰和压力。

对于一些来自农村或小城市的学生,他们可能会感到孤独、沮丧或失落,因为他们需要适应城市的繁华与快节奏生活。

高校学习的难度和压力也会使一些学生感到焦虑和自卑,特别是在与同学的竞争中感到压力倍增。

一些学生还可能因为人际关系、自我认知等方面的问题而产生心理困扰,影响他们的学习和生活质量。

了解和关注高职院校大学新生心理适应问题,对于帮助他们顺利度过这个关键阶段具有重要意义。

有必要深入研究这些心理问题的成因、特点和解决方法,为新生们提供更好的心理健康干预措施,帮助他们顺利适应大学的新生活。

1.2 研究意义高职院校大学新生心理适应问题和心理健康干预策略是当前教育领域的重要研究课题。

在现代社会的快节奏生活中,高职院校大学新生面临着来自学业、人际关系、生活压力等多方面的挑战,容易出现心理适应不良的问题。

这些问题不仅会影响学生的学习和生活质量,还可能导致心理健康问题的发生,甚至严重影响个体的健康和幸福感。

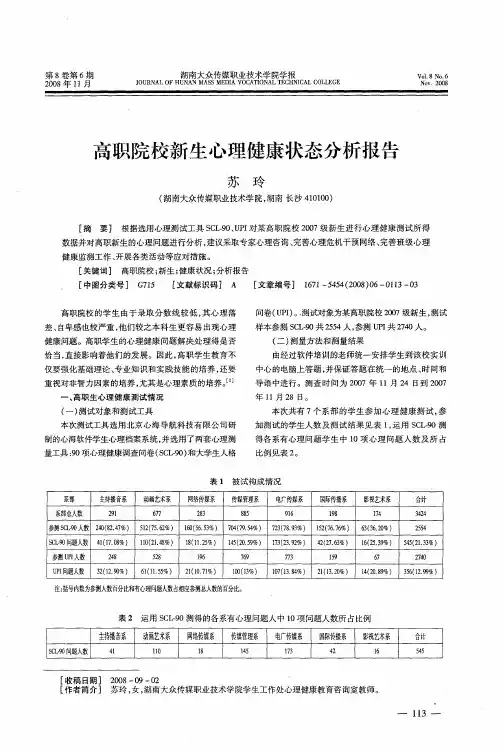

高职院校大一新生心理健康状况调查分析安妍【期刊名称】《连云港职业技术学院学报》【年(卷),期】2012(025)001【摘要】The psychological testing tool 90-symptom scale(SCL-90) is used for mental health evaluation of 6415 vocational college students graded.The finding indicates that the overall state of mental health of freshmen is at normal levels,however about 25% students have mental problems to a certain degree,such as obsessive-compulsive symptoms,interpersonal sensitivity,hostility,paranoia,depression,and other aspects.And the gender is closely related to the development environment.As a result,freshmen in higher vocational colleges have different levels of mental health problems and scientific and practical results should be paid attention to psychological health education to raise the level of psychological health education as a whole.%采用心理测试工具90项症状自评量表(SCL-90),对某高职院校2011级6415名学生进行心理健康测评。

高职院校大学新生SCL-90与UPI心理调查结果分析与讨论摘要】采用心理测试工具90项症状自评量表(SCL-90)及大学生人格健康问卷(UPI)对陕西某高职院校2011级6415名学生进行心理健康测试,并根据得到的测评数据对学生存在的心理问题进行深入分析。

研究结果表明:2011级学生心理健康整体状态处于正常水平,但也有27%左右学生的测评数据表明存在不同程度的心理问题,从具体项目来看,均主要表现在强迫症状、人际关系敏感、敌对、偏执、抑郁等方面。

可见,高职院校大学生心理健康方面已经存在着不同程度的问题,虽然比例不高,但人数不少,其潜在的影响需要引起我们足够的重视。

建议高职院校更加重视学生的心理健康教育工作力度与实效性,有针对性地开设心理健康教育课程,更好地普及心理健康知识,预防心理危机事件的发生。

【关键词】心理健康 SCL-90 UPI 高职院校2011级学生高职院校的学生大多由于考取的学校不如意,其心理落差较大,并且没有正确认识到高职教育的培养目标,悲观、厌学,缺乏学习动力。

与本科生相比,大专生常常因学历上的劣势导致自卑感强,情感极其脆弱,就业压力大,心理焦虑程度较高。

因此,高职学生自身所感受到的压力更大,较之本科生更容易出现心理健康问题。

因此,对高职院校学生的教育不仅要重视基础理论、专业知识和实践技能的培养,还要重视学生个人能力素质的培养,尤其是加强心理素质及人际交往能力的培养。

1 目的与方法1.1 测量目的:对2011级高职院校学生进行心理健康普查,全面掌握2011级学生的心理健康状况;通过心理普查,筛选出有心理问题和心理障碍的学生,并为其提供及时心理干预;通过心理普查,进一步强化和改进高职院校心理健康教育工作。

1.2 测量工具:本次心理普查利用心理健康教育信息化管理系统(网络版)在各二级学院的机房进行,使用的测试量表为90项症状自评量表(简称:SCL-90)及大学生人格健康问卷(简称:UPI)。

高职院校大学生心理健康状况及其影响因素分析随着社会的发展,大学生的心理压力越来越大,尤其是高职院校大学生,他们面临着就业压力、学业压力和生活压力等多种因素,这些压力往往会对他们的心理健康产生不良影响。

本文将通过分析高职院校大学生的心理健康状况及其影响因素,探讨如何改善他们的心理健康状况。

一、高职院校大学生心理健康状况1. 性格特点性格是一个人行为的基础,而高职院校大学生性格可能存在的问题:自卑、内向、敏感、消极、情绪化等。

这些问题会影响他们的心理健康。

2. 学习状态高职院校大学生过度的学习压力可能会导致他们的心理状态紊乱,需要及时适度地缓解压力,保持良好的心理状态。

3. 就业压力高职院校大学生在大学期间就开始面临着就业压力,这使得他们的心理承受更大的压力,甚至有的学生因为无法承受压力而感到焦虑、失落或压抑。

4. 生活压力在大学期间,学生的生活状态也是一种影响心理健康的因素。

由于生活条件、家庭状况不同,学生面临的生活压力也不同。

这些生活压力需要学生自己去思考应对的办法。

二、高职院校大学生心理健康影响因素1. 学习场所高职院校大学生大部分时间都是在学校内度过的,因此学习场所的环境及教学设备,都对学生的心理健康产生影响。

教学环境优良的校区,对提升学生的心理健康有积极的作用。

2. 家庭教育家庭教育是塑造一个人行为模式的基础。

如果没有良好的家庭教育,那么学生就会在自我控制、情绪管理等方面存在一定问题。

3. 社会环境不同的社会环境对人的心理状态产生着不同的影响。

社会环境不好的学生可能会被环境压迫,加之所处的心理防御状态也会变得相对薄弱。

4. 人际关系人际关系对学生的心理健康也有很大的影响。

良好的人际关系能够给学生打气、减轻压力,而不良的人际关系则会对他们产生消极影响。

三、高职院校大学生心理健康改善策略1. 调整心态要想改善心理健康状况,学生首先应该从自身出发,对于出现的压力要做出积极的反应,保持乐观的态度,从中挖掘相应的生活乐趣。

浅谈高职新生心理不适的原因及其调适策略摘要:高职新生入学后在诸多方面存在不适应现象,比如生活环境、专业学习、人际交往、社会角色等。

如何针对这些心理不适应进行调适是要探讨的重要问题。

高职新生入学后心理不适的调适策略是:积极发挥辅导员和班主任的作用;广泛开展心理健康教育;家庭教育和学校教育相结合;加强思想政治教育。

关键词:高职新生;心理不适;调适策略高职学生从中学走进高职学院,无论是学习环境还是学习方法,都是新的。

面对这种全新的环境,新生的心理不适应现象是正常的。

根据相关调查表明,高职新生中普遍地存在着焦虑抑郁、情绪低落、烦躁不安、苦闷迷惘等不适心态,然而这种正常的不适应心理不加以引导,就会越来越严重,从而给校园的安定和学生的健康成长带来隐患。

因此,分析高职新生常见的心理不适的产生原因,研究制订相应的调适策略,缩短新生人学的不适应期,降低心理不适的消极影响,对提高高职新生的适应能力和心理健康水平具有十分重要的意义。

高职新生应该结合学生自身,家庭和学校的努力,帮助他们尽快调整自己的身心,才能为日后的学习打下良好的基础。

本文先分析了造成新生心理不适的原因,在此基础上提出调适的策略,为高职新生能够尽快的适应大学生活提出一点建议。

一、高职新生心理不适的原因受先天和后天因素的影响,大学生的个体心理存在着诸多的心理差异,如智力差异,性别差异。

智力是在某种社会或文化环境的价值标准下,个体用以解决自己遇到的难题以及创造出有效产品所需要的一般能力。

在同样的教学条件下,不同智力的学生学习兴趣思考问题的方式及解决问题的方法也不尽相同,其学习的效果会有较大的差别。

高职新生相对来讲本身的基础较本科生薄弱,加上智力的差异,新生表现出的参差不齐程度更加明显,其适应性也会表现不一。

性别上的差异也是个体心理差异影响高职新生心理不适的重要原因。

虽然男女智力在总体上并无多大差异,但由于社会文化与生活环境的影响,尤其是社会对男性和女性的期待不同,家庭的教养方式不同,必然会对他们的心理产生一些影响,形成一些个性差异。

高职学生适应能力的心理测试与分析长期以来,人们心中的大学生是“天之骄子”,是“精英”,大学校园被认为是充满荣誉与欢乐、健康与文明的乐土。

但是处在新旧观念更迭、生活节奏加快以及人际关系复杂、社会竞争加剧的时代,现代大学生产生了许多心理困惑。

为了更准确全面地了解我校高职学生的心理适应能力,我们针对高中起点、中专三校生起点和初中起点的学生以及特殊群体(贫困生、单亲家庭)进行了问卷调研分析,调研分析的结果,为我们今后切实加强大学生心理教育奠定了良好的基础,使心理健康教育更具有针对性和实效性。

一、大学生适应能力调查分析结果学生入校以后,面对复杂多变的新生活,在心理上和行为上难以适从,因而诱发产生不适心理。

不适心理具有普遍性,通过调查结果分析,不同的群体具有明显的差异性,主要表现在以下几个方面:1、性别上的差异:从调查结果中针对“你对学校的学生管理方式适应吗?”,可以看出,男生与女生比差异显著,说明男生在学校对学生管理方式的适应性上比女生差;针对“你喜欢与不太相识的人聊天吗?”,女生与男生比差异显著,说明女生与男生比,女生不喜欢与不太相识的人聊天;针对“你对未来的就业有信心吗?”,女生与男生比差异显著,说明女生对就业的信心不如男生。

另据分析表明,对选题“你会很快适应大学的生活环境吗?”,男生与女生比差异显著,说明女生比男生更不适应;对选题“你与新老师、新同学相处的融洽吗?”,男生与女生比差异显著,说明男生比女生不融洽。

2、家庭经济状况的差异分析:通过调研分析,针对“你会很快适应大学的生活环境吗?”,看出生活一般的学生和生活困难的学生相比有很大差异,说明生活困难的学生适应大学生活环境比生活一般的学生慢;针对“你与新老师、新同学相处的融洽吗?”,看出生活一般的学生和生活困难的学生比差异显著,说明生活困难的学生比生活一般的学生与新老师、新同学相处的融洽。

同时也看出,生活富裕的学生和生活困难的学生相比差异显著,说明生活富裕的学生比生活困难的学生与新老师、新同学相处的更融洽。

在职业适应性方面,针对就业压力的来源问题,得出生活富裕的学生和生活困难的学生相比差异显著的结论,说明生活富裕的学生就业压力主要来自家庭,生活困难的学生就业压力主要来自社会。

3、考生来源上的差异分析:根据调研结果显示,不同生源的学生对未来的就业问题,反映不同,初中起点的学生和三校生起点的学生相比差异显著,说明三校生起点的学生就业信心不足。

而高中起点的学生与三校生比在所有的选题上均无明显差异。

4、家庭结构类型上的差异分析:通过对特殊群体学生(单亲家庭)的问卷调查看出,单亲家庭的学生和完整家庭的学生相比差异显著,说明单亲家庭的学生不适应学校的学生管理方式;单亲家庭的学生和完整家庭的学生在人际关系方面相比差异显著, 说明单亲家庭的学生与新老师、新同学相处的不够融洽;在对就业压力来源的认识上,单亲家庭的学生和完整家庭的学生相比差异显著, 说明单亲家庭的学生就业压力主要来自家庭。

5、学生干部与一般同学的差异分析:从调查表中可以看出,学生干部与一般同学相比,学生干部对社会、学校的适应能力比较强,在对“你会在短时间内,结识很多的老师和同学吗”,学生干部和一般学生相比差异显著,说明学生干部会在短时间内结识很多的老师和同学,相反一般学生较差。

而对其他试题的回答均无明显差异。

二、大学生存在适应能力问题的原因在调查中,对我校大学生适应能力心理问题的产生原因进行了分析研究。

人的心理活动是客观物质世界的反映,大学生适应能力心理问题产生既有家庭、学校、社会环境的影响,也有自身素质的缺陷。

1、家庭环境的影响:家庭是每个人成长的第一个环境,父母是学生的第一任老师。

父母的文化程度、职业特点、性格特征、价值观、人生观以及教养态度、教育方式,直接影响着孩子的人格和心理素质,对大学生的性格塑造,个性形成,人生观、价值观、世界观的形成有重要的影响。

父母病态心理常常会引起子女的心理病态,父母心理不健康也成为家庭不安定的潜在因素,并直接影响到子女的心理健康。

在现代中国,改革开放20多年,家庭结构也发生了重大变化,传统的“四世同堂”、“三代同堂”的家庭已经为数不多,以独生子女为特征的“核心家庭”成为社会的主流,家庭教育中普遍存在“母慈有余,而父严不足”,重视学生智育发展,轻视思想心理教育的现象普遍存在,“溺爱型”家庭居多,学生普遍适应能力、协调能力,抗挫能力差,家庭“望子成龙”心切,学生“报恩心理”强劲。

另外,由于社会竞争压力加重,家庭矛盾增加。

单亲家庭内部关系会造成一个人不适当的心理行为。

父母关系恶化,家庭气氛紧张,尤其是现在问题家庭增多,往往会使子女形成不良的性格特征,如有些学生从小就性格冷漠、孤僻、自卑、多疑等。

表现为缺乏生活热情、缺乏爱心、人际关系淡漠、人际交往羞怯、恐惧等心理问题。

据调查显示,70%以上的单亲家庭、贫困家庭的学生由于普遍存在着自卑心理,所以导致学生形成对环境与人际交往的不适应性。

特别是贫困学生心理问题尤为突出,由于贫困学生多来源于农村,为了取得好的成绩,他们绝大多数的中学时光都用来学习,综合素质偏差,加之贫困所造成的交际等方面的压力,使在校贫困大学生往往出现自卑、孤僻、敏感等心态,再加之往往具有过强的自尊心,这样就很容易出现心理问题。

学校应当在帮助解决他们的经济困难的同时关注、关心他们的心理健康教育。

教育学、心理学研究表明,父母文化程度越高,思想观念越开明,教养方式越民主,大学生的心理问题就越少;而父母文化程度越低,思想观念越封闭,教养方式越专制,大学生心理问题就越多。

2、学校环境的影响:学校环境是大学生生活、学习的主要场所,对大学生的身心健康会产生直接影响。

由于我国长期的应试教育体制的影响,虽然素质教育在我国已经提出多年,但教育部门对学校的评估、大学对学生的评价、用人单位选拔任用人才、升学等仍以考试成绩为主要标准,因而不少大学生都觉得大学生活太枯燥、乏味,从而产生压抑、烦燥,缺乏生活乐趣,性格不开朗、人际交往被动等心理倾向。

在调查的过程当中,学生普遍感到进校后理想与现实差距较大,对所上学校、所学专业的学习方式不够适应,对生活环境、管理方式的变化也不够适应,加上对专业的培养目标、毕业选择的迷茫等等,造成了一定的心理压力。

而同学之间仅限于生活上相互来往和学习上的一些交流,而缺乏深层次的沟通。

因此,大学生中比较普遍的存在着一些适应性的心理问题。

3、社会环境的影响:变化剧烈的社会大环境,时刻在影响着大学生。

随着社会主义市场经济的不断深入,人们的思想观念、生活方式等发生了巨大的变化,随着国家就业制度的改革,社会对大学生的要求越来越高,双向选择和自主择业已成为大学生就业的主要形式。

面对求职就业的巨大压力,学生在职业适应能力方面,理想与现实,专业与爱好,职业与地域,经济实惠与发挥专业特长等方面无所适从,提起就业,学生普遍感到有心理压力,特别是贫困学生的就业压力主要来自于社会。

4、学生自身心理素质的影响:大学生个体因素是影响和制约其心理健康的主要内因。

调查中我们发现,学生个体存在的主要问题,一是有相当一部分学生存在着人格缺陷,表现为孤独、急躁、冲动、固执、偏激、虚荣、以自我为中心等。

其中较为典型的是由于环境的改变,导致同学之间难以相处,不接受批评和建议,人际关系困难,特别是有些学生进校后,自我意识缺乏客观性和正确性,总是按着自己的理想和追求,规范自己的行动,期望值过高,偏离实际水平,自控能力差,经常出现忽高忽低的起伏现象,情绪很不稳定;二是缺乏科学的社会认知。

在社会急剧变革中,这使得处于敏感期的大学生出现种种心理上的不适应。

三、解决大学生心理适应能力的途径在认真分析我校大学生适应性的心理问题中,应该对其进行明确的定位,并不断探讨解决大学生适应能力心理问题的途径。

调查结果表明,大学生的适应能力心理问题具有一定的代表性,一定要引起心理教育工作者及学生管理工作者的重视。

1、学院应高度重视大学生的心理问题,营造全员育人的氛围,做学生的知心朋友。

不仅要有全校健身,也要有全校健心。

把心理健康教育纳入政治文明和精神文明建设范畴之中,倡导健康文明的生活方式,营造积极进取、愉悦和谐的社会环境,大力弘扬真善美,提倡人与人之间的相互尊重、理解、支持。

运用多种媒体,广泛宣传心理卫生知识,使全社会都崇尚心理健康,提高全民的心理健康意识,营造大学生成长的良好心理氛围。

2、增强家庭心理保健功能。

要提高大学生的心理健康水平,必须从根本上提高家庭心理教育的水平。

调查中我们发现许多大学生的心理问题,都与家庭教育有关。

家长对孩子期望值太高,对子女过分溺爱,使其从小抗挫能力,协调性、相容性差,是大学生产生心理问题的潜在原因。

应该利用家长学校等方式,增强父母的心理健康意识,营造和睦宽松的家庭气氛,提倡科学民主的教养方式,为子女身心健康发展创造良好的第一环境。

要在家庭中采取一些保持心理健康的措施、方法,父母要多给子女一点理解支持和鼓励,对子女的要求要实事求是,脚踏实地,不能不切实际地对子女要求太高,帮助孩子减轻心理负担,从而借助家庭的力量来增强大学生的心理健康。

3.加强学院心理健康教育队伍的建设。

积极采取相应的教育对策,帮助大学生树立心理健康意识,优化心理品质,增强心理调适能力和社会生活的适应能力,预防和缓解心理问题。

首先,坚持以学生为本,强化情感教育。

育人是大学的基本功能,也是教职员工的天职,要从制度上强化育人意识,真正发挥大学校园“三育人”的作用,造成人人关心大学生健康成长的氛围。

其次,通过开设心理学公共课程、举办学术报告和学术讲座等形式让学生了解各种心理现象,向学生传授心理健康知识,加强心理认知。

再次,优化学校育人环境,丰富校园社团组织和第二课堂活动,给大学生创造一个环境优美、积极向上、富有活力的校园环境。

最后,开展心理测量和心理咨询活动,建立心理治疗机构,帮助学生摆脱心理困境,特别是针对特殊群体的心理状况有针对性地进行各种心理咨询活动。

帮助学生树立积极心态,强化适应能力的培养。