第14章 货币创造机制

- 格式:ppt

- 大小:200.00 KB

- 文档页数:28

第十一章现代货币的创造机制第一节现代货币都是信用货币一、现代经济生活中的货币都是信用货币1. 信用货币替代金属货币的过程,早就萌芽于古老的信用工具之中;2. 现代的信用货币:⑴最早的典型形态是银行券;硬辅币的发行通常统一于中央银行,也属信用货币;⑵银行活期存款(活期存款的种种不同的名称);⑶定期存款和居民在银行的储蓄存款。

生活中,定期存款、储蓄存款与活期存款,存款与银行券,它们之间时时相互转化,它们之间的界限也不断被打破。

这些现象说明,必须把它们视为同质的货币才符合实际。

4. 所有以银行信用为基础的货币,除钞票和硬币外,IMF概称之为“存款货币”。

二、信用货币与债权债务网1. 形形色色的信用货币之所以成为流通中货币的统治形态,是与信用这种经济联系全面覆盖经济生活紧密相关的。

2. 现代经济生活,所有经济行为主体都由债权债务关系联结在一起,并在债权债务的网络中进行运作。

所以,用信用的支付工具实现债权债务的消长和转移势所必然。

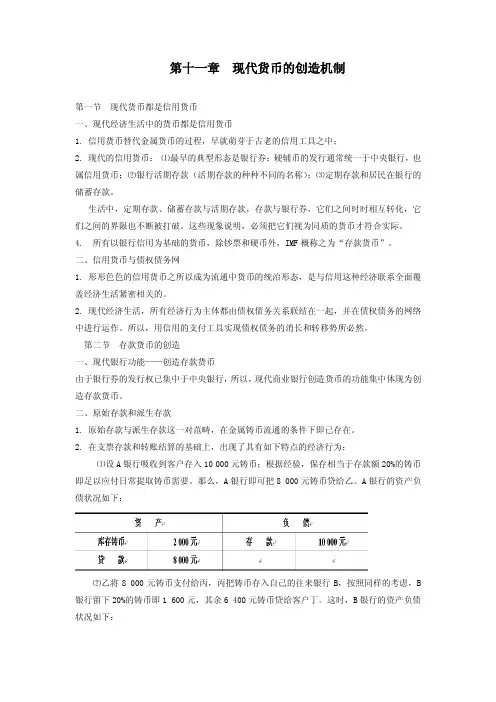

第二节存款货币的创造一、现代银行功能——创造存款货币由于银行券的发行权已集中于中央银行,所以,现代商业银行创造货币的功能集中体现为创造存款货币。

二、原始存款和派生存款1. 原始存款与派生存款这一对范畴,在金属铸币流通的条件下即已存在。

2. 在支票存款和转账结算的基础上,出现了具有如下特点的经济行为:⑴设A银行吸收到客户存入10 000元铸币;根据经验,保存相当于存款额20%的铸币即足以应付日常提取铸币需要。

那么,A银行即可把8 000元铸币贷给乙。

A银行的资产负债状况如下:⑵乙将8 000元铸币支付给丙,丙把铸币存入自己的往来银行B,按照同样的考虑,B 银行留下20%的铸币即1 600元,其余6 400元铸币贷给客户丁。

这时,B银行的资产负债状况如下:⑶如此类推,从银行A开始至银行B,银行C,…,银行N,持续地存款贷款,贷款存款,则产生这样的结果:4. 从表可知,当银行根据经验按存款的一定比例——假设是20%——保存铸币库存时,10 000元铸币的存款,可使有关银行共贷出40 000元贷款和吸收包括最初10 000元存款在内的50 000元存款。

简述商业银行货币创造机制

商业银行货币创造机制是指商业银行通过贷款投放和存款增长来创造货币的过程。

以下是对该机制的简要描述:存款

商业银行接受客户的存款,将这些存款记录在其负债账户中。

客户存款的金额可以用于向其他银行、企业或个人提供贷款。

存款的增加会导致商业银行的负债增加。

贷款

商业银行根据客户的贷款需求,向客户提供贷款。

贷款金额会计入客户的借款账户,并在将来根据贷款协议的规定进行偿还。

贷款的增加会导致商业银行的资产增加。

存贷差异

商业银行在存款和贷款利率之间存在存贷差异。

存款利率是银行向客户支付的利息,而贷款利率是银行从客户收取的利息。

存贷差异可以用于支付银行的运营成本、获得利润以及覆盖不良贷款损失。

储备要求

商业银行需要根据监管要求将一定比例的存款存放在央行作为准备金,这称为存款准备金率。

存款准备金的目的是维护金融体系的稳定和流动性。

货币创造

商业银行通过贷款投放和存款增长来创造货币。

当商业

银行批准并发放贷款时,就会在借款人的账户中增加一笔存款,从而创造了新的货币。

这种创造货币的过程在整个金融系统中呈现出多重杠杆效应。

需要注意的是,商业银行货币创造机制的实施受到央行的监管和影响。

央行通过调整存款准备金率、市场利率和其他货币政策工具来控制货币供应量和实现经济调控的目标。

这种调控旨在平衡经济增长和稳定,确保金融体系的安全和流动性。

货币创造原理货币创造是指商业银行通过发放贷款或购买证券等方式,创造新的货币供应。

货币创造的原理是一种重要的经济现象,对于理解货币政策和货币供应有着重要的意义。

在现代货币体系中,货币创造是由中央银行和商业银行共同完成的,通过不断地创造新的货币来维持经济的正常运转。

本文将对货币创造的原理进行深入的探讨,以便更好地理解货币创造的机制和影响。

首先,货币创造的原理是基于银行的存款乘数效应。

在传统的金本位货币体系中,货币的发行是由政府或中央银行来控制的,而在现代的信用货币体系中,货币的创造是由商业银行通过放贷来实现的。

当一个人将存款存入银行时,银行可以将这部分存款的一部分作为储备金,而将另一部分以贷款的形式放出去。

这样,原本只有一部分存款的货币,通过银行的放贷行为,可以得到放大,形成了存款乘数效应,从而创造出更多的货币供应。

其次,货币创造的原理还涉及到中央银行的货币政策。

中央银行通过调控货币供应量和利率水平,来影响商业银行的放贷行为,从而控制货币的创造和流通。

当中央银行通过降低利率或者向商业银行提供流动性支持时,可以刺激商业银行放贷,从而增加货币的供应量。

相反,当中央银行通过提高利率或者收紧货币政策时,可以抑制商业银行的放贷行为,从而控制货币的创造和流通。

此外,货币创造的原理还受到经济主体的信用状况和需求的影响。

当经济主体对未来的经济前景持乐观态度时,他们更愿意通过贷款来进行投资和消费,从而刺激了商业银行的放贷行为,促进了货币的创造。

相反,当经济主体对未来的经济前景持悲观态度时,他们会减少贷款需求,从而抑制了货币的创造。

综上所述,货币创造的原理是一个复杂的经济现象,涉及到存款乘数效应、中央银行的货币政策以及经济主体的信用状况和需求等多个方面。

了解货币创造的原理对于理解货币政策的制定和实施,以及货币供应的变化具有重要的意义。

在实际的经济运行中,货币创造的原理也对货币供应量和通货膨胀等经济现象产生着重要的影响。

货币创造过程银行如何创造货币货币创造过程:银行如何创造货币货币是现代经济活动中不可或缺的一部分,而银行作为货币的创造者和管理者,起着至关重要的作用。

本文将探讨货币的创造过程以及银行在其中的角色。

一、货币创造过程的基本原理货币创造过程基于两个关键原理:存款乘数和准备金比率。

1. 存款乘数原理存款乘数原理指的是,当一个人将存款存入银行时,银行可以按照一定的比率留存一部分存款作为准备金,而将剩余部分作为贷款发放给其他借款人。

这样一来,存款就可以成倍地扩大。

例如,当某人向银行存入100元时,银行可以按照10%的准备金比率留存10元,而将90元贷款给借款人。

这样,总体上货币供应量就增加了90元。

2. 准备金比率原理准备金比率指的是银行需要按照法定比率留存客户存款作为准备金,而将剩余部分作为贷款发放。

当央行调整准备金比率时,对货币供应量产生直接的影响。

如果央行降低准备金比率,银行可以留存更少的准备金,从而有更多的存款可以转化为贷款,增加货币供应量;相反,如果央行提高准备金比率,银行需要留存更多的准备金,减少可转化为贷款的存款,降低货币供应量。

二、银行如何创造货币银行在货币创造过程中发挥着重要的角色。

以下是银行如何创造货币的具体步骤:1. 存款接收当一个人将现金存入银行账户时,银行会记录该笔存款,并将存款人的账户余额相应增加。

这样,存款进入了银行的负债项目,即银行欠存款人一笔同等金额的存款。

2. 储蓄存款的转化银行将一部分存款作为储蓄存款,留存在自己的账户中。

这部分存款不参与贷款发放,仅用于其他业务和支付活动。

3. 贷款发放银行将剩余的存款转化为贷款,发放给需要借款的人。

这样,银行在客户的贷款账户上增加对应金额,而同时,货币供应量也随之增加。

4. 存款乘数效应贷款发放后,借款人将贷款用于消费或投资,这部分资金会再次进入银行系统。

借款人将贷款用于消费,例如购买商品,商家收到的款项将存入银行账户;借款人将贷款用于投资,例如购买股票或房地产,资金流转也会回到银行系统。

2024年初级经济师货币制度与货币发行讲义第二部分核心考点讲解第十四章货币制度与货币发行高频考点1:货币的本质(一)货币的本质马克思从货币的起源出发来揭示货币的本质,认为货币是从商品世界中分离出来的,固定充当一般等价物的特殊商品,并能反映一定的生产关系。

正确理解这一定义,要把握好三个方面:第一,货币是在商品交换中自发产生的,是价值形式发展和商品生产、交换发展的必然产物。

第二,货币是固定充当一般等价物的特殊商品。

作为一般等价物,货币具有两个基本特征:(1)货币是表现一切商品价值的材料。

(2)货币具有直接同所有商品相交换的能力。

第三,货币体现一定的生产关系。

【单选题】关于货币的说法,错误的是()。

A.货币是在商品交换中自发产生的B.货币固定充当一般等价物C.货币不是商品D.货币形态是不断演变的答案:C高频考点2:货币形态的演变1.实物货币(1)实物货币是直接从普通商品中分离出来的,本身具有相应的价值和特定的使用价值。

(2)实物货币流通分为两个阶段:一是初级阶段:非金属的实物货币流通阶段。

二是高级阶段:金属的实物货币流通阶段。

金属具备价值的稳定性、有同质、可分和易保存等特点。

(3)铸币的磨损和不足值货币的流通,为具有货币符号性质的信用货币的产生奠定了基础。

2.代用货币(1)代用货币是指代表金属实物货币流通并可随时兑换成金属实物货币的货币形态,包括银行券和辅币。

(2)代用货币是实物货币的价值符号,代用货币是实物货币的价值符号,其本身的内在价值低于额定价值,但由于它可以同实物货币等价交换,并以此维持其代表地位,故仍可按实物货币的额定价值流通,体现了一定的信用关系。

代用货币是由实物货币向现代信用货币发展的一种过渡性的货币形态。

(3)典型的代用货币是银行券。

(4)银行券的主要特征:①银行券是由银行发行的可以随时兑现的代用货币。

②银行券的发行必须具有发行保证,一般分为黄金保证和信用保证,黄金保证体现为银行的资金准备,信用保证体现为发行银行保证兑现的信用度。

货币创造原理货币创造是指商业银行通过放贷或购买证券等方式创造货币的过程。

货币创造原理是指商业银行通过放贷、购买证券等方式,将存款转化为贷款,从而创造新的货币。

货币创造原理是现代货币制度的基础,对于理解货币供给、通货膨胀等经济现象具有重要意义。

首先,商业银行通过吸收存款创造货币。

当个人或企业将闲置资金存入银行时,银行会将这部分存款视为可用于放贷的资金。

根据存款准备金制度,银行只需要保留一部分存款作为准备金,而其余部分可以用于放贷。

这样一来,银行就可以通过吸收存款创造货币,因为它可以将存款的一部分转化为贷款,从而增加了货币的供给。

其次,商业银行通过放贷创造货币。

一旦银行吸收了存款,它就可以将这部分存款转化为贷款,从而创造新的货币。

当借款人需要贷款时,银行会向其发放贷款,这笔贷款的数额将被记入借款人的账户,形成新的存款。

这样一来,银行就通过放贷创造了新的货币,因为借款人可以利用这笔贷款进行消费或投资,从而增加了货币的流通量。

此外,商业银行还可以通过购买证券等方式创造货币。

当银行购买政府债券或其他证券时,它会向发行机构支付一定的资金,而这笔资金最终会流入市场,增加了货币的供给。

因此,商业银行通过购买证券等方式也可以创造货币,从而对货币供给产生影响。

总的来说,货币创造原理是商业银行通过吸收存款、放贷和购买证券等方式创造货币的过程。

货币创造对于货币供给、通货膨胀等经济现象具有重要意义,因此对其原理进行深入理解非常重要。

在现代货币制度下,货币创造原理是经济运行的重要基础,对于维护货币稳定和促进经济发展具有重要作用。

总之,货币创造原理是商业银行通过吸收存款、放贷和购买证券等方式创造货币的过程,对于理解货币供给、通货膨胀等经济现象具有重要意义。

货币创造原理的深入理解有助于我们更好地把握货币供给和货币政策的运作规律,从而更好地应对经济运行中的各种挑战。

货币创造原理货币创造是指银行通过贷款发放等方式创造货币的过程。

货币创造原理是指货币是如何由银行通过一系列操作创造出来的。

货币创造原理对于理解货币供给、通货膨胀、经济政策的制定等具有重要的意义。

下面将详细介绍货币创造的原理。

首先,货币创造的基础是存款准备金制度。

在许多国家,银行必须按照法律规定的比例将客户存款中的一部分作为准备金存放在中央银行。

这一比例被称为存款准备金率。

例如,如果存款准备金率为10%,那么银行需要将客户存款中的10%存放在中央银行,而剩下的90%可以用来发放贷款。

其次,银行通过发放贷款来创造货币。

当一个人向银行贷款时,银行会将相应的款项存入借款人的账户中,这样一笔贷款就产生了。

这笔贷款的数额并不是由银行现有的存款决定的,而是由银行愿意贷出的金额和存款准备金率共同决定的。

这就是说,银行可以通过发放贷款来创造货币,而不是依靠现有的存款。

然后,货币创造还受到货币乘数的影响。

货币乘数是指银行系统中可创造的货币总量与准备金存款之比。

当人们将贷款存入银行时,银行可以再次将一部分存款作为准备金存入中央银行,而剩下的部分又可以作为贷款发放出去。

这样不断循环下去,就会产生更多的货币。

货币乘数的大小取决于存款准备金率,存款准备金率越低,货币乘数就越大,银行创造的货币也就越多。

最后,货币创造还受到中央银行货币政策的影响。

中央银行可以通过调整存款准备金率来影响银行的贷款发放行为,从而影响货币的创造。

此外,中央银行还可以通过公开市场操作来控制货币供给量,进而影响货币创造的速度和规模。

总之,货币创造原理是一个复杂而又重要的经济学概念。

了解货币创造原理有助于我们更好地理解货币市场的运作规律,也有助于我们理解中央银行的货币政策和经济政策的制定。

希望通过本文的介绍,读者能够对货币创造原理有一个更加清晰的认识。