海原特大地震诱发滑坡灾害的研究现状

- 格式:pdf

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:9

滑坡机理与斜坡稳定性的研究成果与展望李瑞宽1,2,3,梁庆国1,2,李㊀璐3,赵多银3,张㊀丹1,2,3(1.兰州交通大学土木工程国家级实验教学示范中心,甘肃兰州730070;2.兰州交通大学土木工程学院,甘肃兰州730070;3.中国地震局兰州地震研究所黄土地震工程重点实验室,甘肃兰州730000)[关键词]滑坡;破坏机理;斜坡稳定性; 数字滑坡 技术[摘㊀要]介绍了滑坡机理和斜坡稳定性研究在理论与技术方面取得的有代表性的成果,论述了地震动触发滑坡㊁高速远程滑坡及大型滑坡的运动机理,着重阐述了振动台试验与 3S 技术在斜坡稳定性研究方面的应用并总结了两者的优点,最后结合 数字滑坡 的概念,介绍了 数字滑坡 技术在斜坡稳定性研究与滑坡调查中的工作模式,提出了斜坡稳定性研究未来的主要发展趋势㊂[中图分类号]P642.22㊀㊀[文献标识码]A㊀㊀[文章编号]1000-0941(2019)03-0040-03㊀㊀滑坡是指岩土体受到外界因素(降雨㊁地震㊁人为活动等)影响,沿一定的软弱面(带)做整体运动的现象㊂滑坡机理研究揭示了滑坡发生㊁运动㊁停止的整个过程[1],为深入了解滑坡并开展滑坡灾害防治打下了基础㊂斜坡稳定性研究是滑坡灾害问题的一个重要研究方向,随着土力学的发展,相关理论和方法的研究更加深入㊂多年来大量研究成果表明,专家学者更加偏重于斜坡稳定性的定量研究,理论和技术不断完善,定性与定量综合研究的分析方法应用越来越广泛㊂1㊀滑坡机理研究1.1㊀研究概况鉴于滑坡灾害的巨大危害性,国内外学者对滑坡的形成机理开展了大量研究㊂国外的研究起步较早㊂TERZAGHI首先将土力学的理论运用到滑坡形成机制的相关研究中,他认为孔隙水压力变化会影响滑带土的性质,从而对滑坡的形成产生重要的促进作用[2]㊂随后,SKEMPTON[3]研究了黄土变形过程中孔隙水压力对黄土有效强度的影响㊂近年来国内有关滑坡机理的研究得到了迅速发展㊂戴福初等[4]分析了滑坡的发生机理,在降雨入渗条件下,按照土体应力应变特性的不同,把潜在滑动面的类型分为剪胀型和剪缩型,认为突然失稳型滑坡没有明显变形和破坏征兆,渐进破坏型滑坡在滑坡产生前抗剪强度逐渐降低,复活蠕滑型[基金项目]国家自然科学基金项目(41472297,41562013);甘肃省青年科技基金计划资助项目(1606RJYA239)滑坡则存在软弱滑动面㊂胡广韬[5]对滑坡机理做了深入阐述,认为滑坡是滑动面上滑体推滑力与抗滑力矛盾发展的结果,当推滑力大于抗滑力时滑动产生,滑坡的产生与其本身特质及所处的应力场或力系密切相关,他将滑坡的启动方式分为剧动和缓动两种,将运动速度分为高速㊁中速和低速三级,同时还对滑坡按照不同的运动特征进行了详细的分类㊂1.2㊀几种特殊的滑坡机理(1)地震动触发滑坡机理研究㊂地震动滑坡具有分布广泛㊁一次性快速滑动的特点,是震区内常见的次生灾害㊂毛彦龙等[6]对地震动滑坡的触发作用做了详细介绍,认为地震波的持续作用使变形积累并最终导致破坏(累进破坏效应),使岩土体由静止状态变为运动状态(启发效应),并在滑块运动过程中提供加速度(启程加速效应),还提出了启程剧发速度计算公式,当启程剧发速度达到一定数值时,短程低速滑坡可转化为远程高速滑坡㊂周维垣[7]认为地震荷载对土质斜坡的影响多体现在与其他因素(如水)的共同作用上㊂黄润秋等[8]调查了大量海原地震诱发的黄土滑坡,总结了地震影响耦合机制,包括地震波与构造力的耦合㊁与地形地貌特征的耦合㊁与场地土性质的耦合㊁与盆地效应的耦合及与突发水异常的耦合,在此基础上结合黄土微结构参数,考虑地震液化,综合分析了黄土滑坡的形成机理和分布规律㊂徐舜华等[9]对岷漳地震灾区永光村和堡子村滑坡进行调查并采样开展相关室内试验,对地震与降雨两者对滑坡的共同诱发作用进行了具体分析㊂㊃04㊃中国水土保持SWCC㊀2019年第3期(2)高速远程滑坡机理研究㊂关于高速远程滑坡,国内的相关研究起步较晚,但从20世纪末开始取得了一系列研究成果,如:姜云等[10]认为滑体与山包的碰撞㊁山包与平面之间的深沟㊁V形沟谷等条件综合作用产生气垫,为滑体的运动提供了良好的通道;胡厚田等[11]分析了碎屑流与泥石流在形成条件㊁动力机制和运动过程等方面的特点,结合固液㊁固气两相流的理论推导了碎屑流的运动方程;还有学者从理论上陆续提出了气垫层说㊁孔隙气压力说㊁无黏性颗粒流说㊁颗粒流说㊁摩擦系数说㊁自我润滑说㊁强度降说㊁诸多效应说等假说㊂特别是中国地质大学的张明副教授在最新的研究成果中利用X光衍射㊁扫描电镜和DNA测试等多种高科技手段进行综合测试,创新性地综合研究了滑带土有机物组分与无机矿物成分,认为酸雨的溶解作用及微生物的繁殖与分解作用会对矿物成分的改变及对土体强度产生重要影响,从而对滑坡的形成产生促进作用㊂(3)中国大型滑坡机理研究㊂我国大型滑坡极为发育,以规模大㊁机理复杂㊁危害大等特点著称㊂黄润秋对中国大型滑坡的发生机理做了全面系统的阐述,认为中国大型滑坡的发生机理主要包括受坡脚近水平结构面控制的滑移-拉裂-剪断 三段式 机理,整体松弛中下部完整㊁坚硬的 挡墙溃屈 机理,地下水的静水推力和孔隙水压力联合作用的近水平地层的 平推式 滑坡机理,常见于西南高山峡谷地区的大规模反倾向层状岩体倾倒变形机理,以及顺倾向层状岩体边坡的滑移(弯曲)-剪断机理;揭示了边坡坡角和岩层倾角对倾倒变形的影响,临界坡角与倾角都是60ʎ;按照潜在滑动面倾角大小,区分了简单顺倾坡与隐伏型顺倾坡,前者坡角大于倾角,滑动面往往出露,后者则相反,滑动面隐藏而难以被识别,常常孕育大型滑坡㊂2㊀斜坡稳定性研究2.1㊀研究概况在斜坡稳定性研究的发展历程中,新的假定与理论不断被提出,主要有通用条分法㊁瑞典法㊁毕肖普简化法㊁滑楔法等,特别是极限平衡理论得以长足发展㊂陈祖煜[12]曾对斜坡稳定性研究的常用方法进行了具体分析㊂但在我国的实际工程应用中,传递系数法(剩余推力法)应用比较广泛㊂黄显贵等[13]认为地震力的影响是斜坡稳定性评价中必须考量的一个重要因素,因此在剩余推力法条块力学模型中加入了地震因素,研究地震荷载对稳定系数的影响,为评价地震作用下的斜坡稳定性提供了依据㊂同时,随着有限元法㊁离散元法㊁差分方法㊁边界元法等在静动力学方面的应用日趋成熟,出现了大量相关研究成果㊂DUNCAN和GOODMAN应用有限元方法,为斜坡稳定性研究开启了数值模拟计算的大门㊂王乐华等[14]利用已有的工程地质资料,采用模糊数学方法对巴东地区的斜坡稳定性进行了评价,建立了多级模糊综合评判标准㊂近年来,强度折减法的研究成果逐渐增多㊂张士兵等[15]结合弹塑性大变形有限元理论,运用强度折减法分析降雨对黄土斜坡的影响,认为降雨会引起坡体质量增加㊁土体抗剪强度降低,从而导致失稳发生;费康等[16]对强度折减法的原理进行了概括,并将其引入ABAQUS软件进行计算㊂2.2㊀新技术、新方法的应用(1)振动台试验㊂针对数值分析方法在物理基础方面的局限性,振动台模型试验由于地震波作用过程的可再现性㊁观察边(斜)坡破坏特征的直观性与便利性㊁检测内部土体应力与加速度响应的直接性,因此得到了越来越广泛的应用㊂常用的振动台试验仪器设备及试验过程见图1㊂关于振动台设备的应用,WART⁃MANA采用小型振动台试验,重点关注边坡模型产生的位移,用NEWMARK滑块法进行相应计算,并对试验结果与计算结果进行了比较;LINetal.[17]利用振动台试验研究了砂土边坡在地震作用下的响应,认为地震作用下,砂土边坡的破坏面只存在于边坡的表面;赵文琛[18]结合有限元数值模拟与大型振动台试验,研究黄土层内地震滑坡和黄土接触面型地震滑坡,得出了黄土斜坡的一般失稳破坏特征,阐述了强震作用下黄土斜坡的动力响应及失稳演化过程,并对斜坡地震失稳机制进行了验证㊂图1㊀振动台试验仪器及试验过程(2) 3S 技术㊂随着人工神经网络应用系统㊁地理信息系统(GIS)㊁自适应神经模糊推理系统(ANFIS)等的广泛应用,斜坡稳定性研究逐步走上了系统化㊁智能化的发展道路,特别是以 3S 技术为依托的地震滑坡研究正在快速发展,其中RS技术多用于数据的收集㊃14㊃李瑞宽等:滑坡机理与斜坡稳定性的研究成果与展望与处理,GIS技术为制图提供了便利,GPS技术则主要用于大型滑坡监测㊂相较于传统评价方法,采用 3S 技术的优势在于:数据采集全面而高效,可利用高分卫星遥感技术等对滑坡进行三维识别,包括滑坡边界㊁规模㊁方向㊁影响范围及大小等基本信息,为区域滑坡分布图绘制及滑坡微地貌类型与活动性判别提供了数据基础,同时也为现场救援和灾情分析提供了准确的第一手资料;数据解译速度快㊁精度高㊁自动化,利用计算机后台对大量数据进行综合处理,高程度信息化为研究滑坡及其影响因素之间的关联提供了便利,为斜坡失稳的评价与危险性预测提供了技术支持㊂3㊀展㊀望数字滑坡 的概念正被越来越多的人所接受和应用㊂ 数字滑坡 技术是采用RS㊁GIS等技术与手段,将滑坡地学特征及变化情况(变形㊁位移等)等遥感信息数字化,从而对滑坡情况进行深入调查㊂其工作模式为:利用高科技手段如无人机航摄㊁GPS测量㊁飞机搭载三维激光扫描系统等获取三维空间数据,基于滑坡实例库㊁模型库㊁预报判据库等基础信息数据库对滑坡体的空间分布㊁位置形态㊁物质和结构特征等进行数字化描述,建立信息平台,并最终应用到滑坡机理与斜坡稳定性的相关研究中㊂近年来, 数字滑坡 技术受到了国内外专家学者的广泛关注,在汶川㊁芦山㊁舟曲等地震滑坡灾害应急调查和恢复重建中得到了应用,在挽回损失及维护地区稳定方面发挥了巨大作用,为实施国家防灾减灾战略提供了保障,推动了我国滑坡灾害调查技术的进步㊂随着数据获取能力的提高和评价方法的改进,斜坡稳定性传统的评价方法不断完善,并且与高速发展的科学技术结合更加紧密㊂(1)GIS不再只适用于单一的危险性评价,基于大量数据信息的收集与存储,其应用逐渐向定量化评价过渡,尤其是GIS在定性与定量相结合的评价方法中应用效果良好㊂(2)随着技术方法的不断改进,监测手段日益多样化,GPS干涉测量技术㊁三维摄影技术等监测手段的运用将大大提高斜坡时空稳定性监测的效率,为精准评价斜坡稳定性提供保障㊂(3)随着计算机运行速度㊁数据收集与处理能力的提升和计算机平台建设的不断完善,结合滑坡基础数据库与空间数据库,滑坡信息系统将更加综合化,信息收集处理将更加迅捷㊁准确㊂[参考文献][1]王恭先.滑坡学与滑坡防治技术文集[M].北京:人民交通出版社,2010:1-5.[2]王明轩.喜家湾滑坡形成机理及稳定性研究[D].西安:长安大学,2010:12-13.[3]SKEMPTONAW.Residualstrengthofclaysinlandslides,foldedstrataandthelaboratory[J].Geotechnique,1985,35(1):3-18.[4]戴福初,陈守义,李焯芬.从土的应力应变特性探讨滑坡发生机理[J].岩土工程学报,2000,22(1):127-130.[5]胡广韬.滑坡动力学[M].北京:地质出版社,1995:9-10.[6]毛彦龙,胡广韬,赵法锁,等.地震动触发滑坡体滑动的机理[J].西安工程学院学报,1998,20(4):45-48,52.[7]周维垣.高等岩石力学[M].北京:水利电力出版社,1990:216-222.[8]黄润秋,许强.中国典型灾难性滑坡[M].北京:科学出版社,2008:37-56.[9]徐舜华,吴志坚,孙军杰,等.岷县漳县6.6级地震典型滑坡特征及其诱发机制[J].地震工程学报,2013,35(3):471-476.[10]姜云,尹金平.华蓥山溪口滑坡 碎屑流[J].地质灾害与环境保护,1992,3(2):51-58.[11]胡厚田,刘勇江,邢爱国,等.高速远程滑坡流体动力学理论的研究[M].成都:西南交通大学出版社,2003:1-20.[12]陈祖煜.土质边坡稳定分析:原理㊁方法和程序[M].北京:中国水利水电出版社,2003:67-72.[13]黄显贵,陈植华,郭英丽.基于地震力的滑坡稳定性分析[J].安全与环境工程,2005,12(1):82-84.[14]王乐华,王家成,邓华锋.基于模糊数学方法的巴东斜坡稳定性研究[J].人民长江,2011,42(5):18-21.[15]张士兵,王练柱,张建.边坡稳定性大变形弹塑性有限元强度折减分析[J].岩石力学与工程学报,2004,23(增刊1):4463-4467.[16]费康,彭劼.ABAQUS岩土工程实例详解[M].北京:人民邮电出版社,2017:268-285.[17]LINML,WANGKL.Seismicslopebehaviorinalarge⁃scaleshakingtablemodeltest[J].EngineeringGeology,2006,86(2-3):118-133.[18]赵文琛.强震作用下黄土斜坡动力响应特征与稳定性分析[D].兰州:中国地震局兰州地震研究所,2016:68-94.[作者简介]李瑞宽(1992 ),男,山西临汾市人,硕士,主要从事岩土工程和地下工程方面的研究㊂[收稿日期]2018-03-01(责任编辑㊀李杨杨)㊃24㊃中国水土保持SWCC㊀2019年第3期。

地震引发的地质滑坡现象地震是一种自然灾害,可以导致各种不同类型的地质现象。

其中之一就是地震引发的地质滑坡现象。

地质滑坡是指由于地震引起的地表或地下的岩层、土壤或岩石在重力作用下运动的现象。

本文将探讨地震引发地质滑坡的原因、发生机制以及对环境和人类的影响。

一、地震引发地质滑坡的原因地震引发地质滑坡的主要原因是地震波对地表造成的震动。

当地震波经过地下的岩层或土壤时,会引起岩层或土壤的变形和破坏,导致地质滑坡的发生。

地震波的震动可以使本来处于稳定状态的岩层或土壤发生松动,或者加剧已有的滑坡现象。

二、地震引发地质滑坡的发生机制地震引发地质滑坡的发生有多种机制。

其中最主要的机制包括加速度振幅、震动周期以及地震波传播路径。

首先,加速度振幅指的是地震波的震动幅度。

当强烈的震动传播到地下岩层或土壤中时,会产生大的应力,进一步导致地质滑坡的发生。

其次,震动周期也是影响地质滑坡的因素之一。

较长的震动周期有助于土壤颗粒之间的相互连接,减少土壤的液化和滑坡的风险。

最后,地震波的传播路径也会影响地质滑坡的发生。

当地震波传播路径与地质滑坡的走向相匹配时,地滑坡的发生机会更高。

三、地震引发地质滑坡对环境的影响地震引发的地质滑坡对环境造成了严重影响。

首先,地质滑坡会破坏植被覆盖,导致土壤水土流失,加速土地沙漠化的进程。

其次,地质滑坡还可能导致岩石和土壤堵塞河道,引发洪水和泥石流,给下游居民和生态系统带来巨大的危害。

此外,地质滑坡还可能破坏建筑物、道路和其他基础设施,对当地经济和社会发展造成严重影响。

四、地震引发地质滑坡对人类的影响地震引发地质滑坡对人类造成了巨大威胁和影响。

首先,地滑坡可导致房屋和建筑物的倒塌或损毁,对人身安全构成直接威胁。

其次,地质滑坡还会破坏供水管道、电力线路和通信设施,破坏居民的基本生活条件。

此外,地滑坡还可能导致人口流离失所,增加救援和灾害应对的难度,给救援工作带来极大挑战。

综上所述,地震引发的地质滑坡现象是一种常见且危险的地质现象。

2023年积石山6.2级地震诱发大规模黄土液化流滑的特征与启示王兰民;许世阳;王平;王睿;车爱兰;周燕国;吴志坚;王谦;蒲小武;柴少峰;马星宇【期刊名称】《岩土工程学报》【年(卷),期】2024(46)2【摘要】2023年12月18日23时59分,甘肃省积石山县发生了6.2级地震,震中位于北纬35.7°,东经102.79°,震源深度10 km。

本次地震在距震中约20 km的青海省海东市民和县永川乡金田村和草滩村二级阶地黄土台塬地貌下引发了长2.5 km的大规模液化流滑灾害,引起了国内外的高度关注。

笔者在震后立即对该液化流滑灾害和地震动特征进行了现场联合调查,基于现场考察、无人机现场勘测、钻孔勘探、电法探测、参考历史同类灾害的前期研究成果等手段,初步查明了液化流滑的特征与机理。

结果表明,该液化流滑是由于地震触发11 m深度以下地下水饱和的黄土层大面积液化,上覆土体随液化土体沿液化层带顺着2°~3.5°的缓斜坡方向流滑进入冲沟,然后,沿坡度为1.5°~5°的冲沟向下游继续流滑。

在流滑过程中,液化土体中喷涌出的大量水与上覆土体中高含水率表层土中的水不断与流滑土体搅合揉搓使得流滑混合体在到达冲沟中下部的拦洪坝之前,已经演化为泥流。

在遇到拦洪坝受阻漫溢到左右两岸的同时,泥流转而也进入了左侧另一条相邻冲沟一定距离,最终拦洪坝溃坝,泥流继续下泄到了金田村和草滩村,造成两村51户房屋被埋或冲毁,20余人死亡,泥流最终停止于两村下游约317 m处。

并在结论中得到了评估与减轻此类灾害风险的启示。

【总页数】9页(P235-243)【作者】王兰民;许世阳;王平;王睿;车爱兰;周燕国;吴志坚;王谦;蒲小武;柴少峰;马星宇【作者单位】中国地震局(甘肃省)黄土地震工程重点实验室;清华大学水利工程系;上海交通大学船建学院;浙江大学岩土工程研究所;南京工业大学交通工程学院;中国地震局工程力学研究所中国地震局地震工程与工程振动重点实验室.【正文语种】中文【中图分类】TU43【相关文献】1.海原地震诱发黄土滑坡的运动影响因素及滑距研究2.1920年海原特大地震诱发黄土滑坡滑距统计与预测分析3.地震诱发石碑塬黄土地层液化滑移距离研究4.黄土地层大规模地震液化滑移的机理与风险评估因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

海原大地震灾后恢复重建及其当代启示 ■ 张小明2020年12月16日,是海原大地震100周年纪念日。

在祭日这一天,那场亘古未有的灾难打开尘封,供人们凭吊和检视。

回望那段历史,海原大地震为当代特别重大地震灾后恢复重建体制机制和模式的不断更新,以及加强政府的统筹规划、发挥民间社会救灾力量及注重科普宣传等方面提供了启示。

赈灾与灾后恢复重建过程海原大地震发生在1920年12月16日,当时国家由中华民国北洋政府统治。

1920年9月14日,北洋政府公布《筹议赈灾临时委员会章程》,规定由内务部、财政部、交通部、农商部四个部委合组赈灾临时委员会作为决策机关,以专门筹议临时救灾与灾后恢复重建事宜。

1921年5月13日,北洋政府制定《全国防灾委员会章程》,规定在内务部设置全国防灾委员会作为防灾机构。

1921年10月29日,为统一赈务行政起见,北洋政府以教令形式颁布《赈务处暂行条例》,规定由内务部下附设的赈务处综理各灾区赈济及善后事宜。

海原大地震发生后第3天即1920年12月19日,甘肃督军张广建向北洋政府通报了地震灾情,12月28日又发出了较为详细的灾情汇报,并请求赈恤。

同时在甘肃省内设立筹赈公所,倡捐集募,分发仓粮,并提公款急办毡衣;饬被灾较重各县截留应解款项,立办急赈,IC photo/图疏通、灾后恢复重建等工作。

农赈就是恢复农业生产。

1920年海原大地震造成的损失极为严重,赈灾与灾后恢复重建面临着诸多困难,主要表现在三个方面。

第一,人员死亡率高,房屋破坏率高。

房屋倒塌和严重损坏总体情况严重。

屋倒塌和严重损坏总体情况严重。

震中海原、固原等地位于我国著名的地震带海原断裂带上,是地震多发地区,且灾区多为土窑洞建筑,抗震能力差,从而提高了人员死亡率。

海原大地震后余震不断,在大震中未倒的城墙、鼓楼、房屋等在余震中倒塌现象明显。

水灾、火灾和瘟疫等震后次生灾害频发,人员伤亡惨重。

第二,地震灾害涉及面广,影响大。

第二,地震灾害涉及面广,影响大。

固原东岳山西缘滑坡地质灾害特征及防治对策摘要:文章通过对滑坡地质灾害的发育特征及形成条件角度分析,得出不良的地质环境条件,降雨及地下水活动,是固原东岳山西缘滑坡变形的地质基础;地震是滑坡形成的主要引发因素。

因地制宜对滑坡的治理主要考虑地表排水、围栏围挡、生态治理、巡查管护相结合的治理方案。

关键词:固原;滑坡;防治对策固原市城区东岳山西缘发育多出滑坡地质灾害,西缘紧邻固原市城区,是黄土丘陵区与河谷平原的过渡带,属于固原市城市规划区范围。

东岳山地区是固原市城区景观规划区的东起点(东岳山广场),该区经过多年的生态环境建设,生态景观效应已初具规模,正在建设的东岳山人文景区,与固原市区相呼应,成为了固原市城区主要景观。

但是,固原市地处黄土高原,为典型的山间河谷型城市,其地形决定了城市可利用土地资源紧缺,城市建设必将向河谷和斜坡地带发展。

东岳山西缘就成为城市发展的重要规划区之一。

但是特殊的地形、地貌条件、脆弱的地质环境,加之1920年海原8.5级大地震,导致了市区东侧东岳山西麓形成了数量众多的地震滑坡,直接威胁斜坡体前缘居民的生命和财产安全,给城市规划、建设、文物保护、交通等构成了严重的威胁,成为固原市城市发展建设和防灾急需解决的问题。

需要采取适当措施,一方面治理地质灾害,另一方面缓解城市发展与可利用土地资源紧缺的矛盾。

1 滑坡地质灾害的发育特征东岳山西缘共发育的4处滑坡,均系黄土—基岩滑坡,主要是1920年海原8.5级大地震诱发的滑坡。

滑坡位于东岳山中北部,发育于黄土丘陵斜坡中下部。

h1滑坡位于红崖子沟南侧的高陡黄土斜坡上。

滑向265°,其滑体长约80m,宽约210m,滑坡前缘、后缘高差约40m。

面积约14000m2,平均厚度6m,体积约8.4万m3。

滑坡周界清晰,后壁为高约15m的陡崖,滑体坡度68°~76°,形成“圈椅状”凹形坡,未见剪出口。

滑体上有两级弧形台坎,高6 m,有红色粘土出露。

海原大震的历史意义及大震减灾对策的讨论--纪念海原地震80周年郭增建;吴瑾冰【摘要】1920年海原大震的发生是中国地震工作由古代低层次的记载进入了现代科学研究的里程碑.文章回顾了海原大震的历史事件,研究了大震发生后造成的大区域地震活动变化后果,在实施西部大开发的今天,必须重视历史经验教训,加强对抗震对策的研究.【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2000(000)012【总页数】4页(P2-5)【关键词】海原大震历史;地震预报;地震后果;西部大开发【作者】郭增建;吴瑾冰【作者单位】中国地震局兰州地震研究所,兰州,730000;中国地震局兰州地震研究所,兰州,730000【正文语种】中文【中图分类】P3前言1920年12月16日在宁夏海原地区发生了8.5级大地震*,这次地震强度之大震撼了中外地学界。

当时设在日本东京的放大倍数仅12倍的地震仪纪录到了由该地震产生的环绕地球两圈的表面波,这是世界上有史以来所罕见的现象。

在陕甘宁地区,地震造成了毁灭性的破坏,房屋倒塌,毁城陷村。

据统计,这次地震共死亡24.6万余人,极震区内形成了230公里长的地震破裂带,震中区的一个盐湖向北迁移了1公里多,黄土山坡到处崩塌,堵流成湖,由于振动强烈,许多地方的黄土塬形成了黄土流。

这次地震的破坏范围极大,西安被毁房屋约百户,太原房屋有倒塌伤人,开封倒房10余间,汉口朽墙有震塌者。

海原地震的有感波及范围之大也是有史以来所少见的。

据有关资料记载,地震造成北京“电灯摇动,令人头晕目眩”,上海“时钟停摆,悬灯摇晃”,广州“掉灰泥片”,汕头“客轮荡动”,香港“大多数人感觉地震”。

其有感范围超过了大半个中国,甚至在越南海防附近的观象台上也有“时钟停摆”的现象。

正因为海原地震所造成的破坏之强烈,灾情之惨重,所以在地震发生80年后的今天,我们对其历史意义进行回顾和总结,并从中汲取历史经验和教训,来讨论今后可能发生8级以上地震的减灾对策。

同震滑坡发生概率研究——新一代地震滑坡危险性模型许冲; 徐锡伟; 周本刚; 沈玲玲【期刊名称】《《工程地质学报》》【年(卷),期】2019(027)005【总页数】9页(P1122-1130)【关键词】地震滑坡; 概率; 机器学习; 滑坡危险性评价【作者】许冲; 徐锡伟; 周本刚; 沈玲玲【作者单位】中国地震局地质研究所活动构造与火山重点实验室北京 100029; 中国地震局地壳应力研究所北京 100085; 北京市气象局北京市气象信息中心北京100089【正文语种】中文【中图分类】P642.220 引言地震滑坡是发生在山区地震的一种重要的地震次生灾害类型,其造成的损失往往占地震灾害相当大的比例( Keefer 1984,许冲等,2010) 。

比如1920年海原地震导致了大约25 万人死亡,其中约10 万人为地震黄土滑坡直接导致( Close et al.,1922; 国家地震局兰州地震研究所等,1980) 。

2008 年汶川地震触发滑坡直接导致了2 ~3 万人死亡,占地震致死人口约30%,其中致灾最严重的王家岩滑坡掩埋了大半个北川老县城,导致了约1600 人遇难( 殷跃平,2008) 。

1970 年5 月31 日秘鲁地震导致的一处雪崩型滑坡,直接掩埋了容加依城,导致了约2.3 万人死亡( Plafker et al.,1971) 。

因此,近几十年来,地震滑坡受到了非常广泛的关注,相关的研究主要包括地震滑坡信息获取、数据库建设、分布规律分析、易发性、危险性与风险评价、长期演化等( 许冲等,2010; Xu et al.,2014b,2015b; Fan et al.,2019) 。

其中地震滑坡危险性评价对于灾前规划、灾时应急救援、灾后恢复重建等都具有科技支撑作用,因此近年来有较多关于这方面的研究。

关于单次地震影响区的滑坡危险性评价工作较多,主要包括专家经验( 许冲,2012) 、Newmark( Jibson,1993; Wang et al.,2013; Ma et al.,2019) 、统计分析( Xu et al.,2012a,2012b,2013b) 等方法。

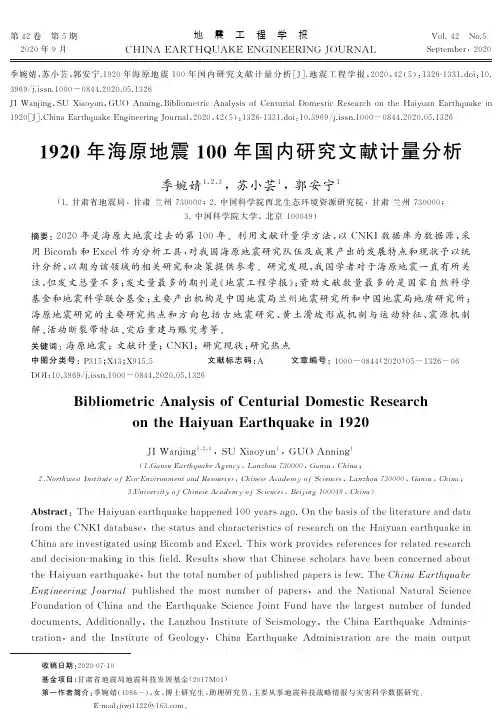

第42卷㊀第5期2020年9月地㊀震㊀工㊀程㊀学㊀报C H I N A E A R T H Q U A K EE N G I N E E R I N GJ O U R N A LV o l .42㊀N o .5S e pt e m b e r ,2020㊀㊀收稿日期:2020G07G10㊀㊀基金项目:甘肃省地震局地震科技发展基金(2017M 01)㊀㊀第一作者简介:季婉婧(1986-),女,博士研究生,助理研究员,主要从事地震科技战略情报与灾害科学数据研究.E Gm a i l :j i w j1122@163.c o m .季婉婧,苏小芸,郭安宁.1920年海原地震100年国内研究文献计量分析[J ].地震工程学报,2020,42(5):1326G1331.d o i :10.3969/j.i s s n .1000-0844.2020.05.1326J I W a n j i n g ,S U X i a o y u n ,G U O A n n i n g .B i b l i o m e t r i cA n a l y s i so fC e n t u r i a lD o m e s t i cR e s e a r c ho nt h e H a i y u a nE a r t h q u a k e i n 1920[J ].C h i n aE a r t h q u a k eE n g i n e e r i n g J o u r n a l ,2020,42(5):1326G1331.d o i :10.3969/j.i s s n .1000-0844.2020.05.13261920年海原地震100年国内研究文献计量分析季婉婧1,2,3,苏小芸1,郭安宁1(1.甘肃省地震局,甘肃兰州730000;2.中国科学院西北生态环境资源研究院,甘肃兰州730000;3.中国科学院大学,北京100049)摘要:2020年是海原大地震过去的第100年.利用文献计量学方法,以C N K I 数据库为数据源,采用B i c o m b 和E x c e l 作为分析工具,对我国海原地震研究队伍及成果产出的发展特点和现状予以统计分析,以期为该领域的相关研究和决策提供参考.研究发现,我国学者对于海原地震一直有所关注,但发文总量不多;发文量最多的期刊是«地震工程学报»;资助文献数量最多的是国家自然科学基金和地震科学联合基金;主要产出机构是中国地震局兰州地震研究所和中国地震局地质研究所;海原地震研究的主要研究热点和方向包括古地震研究㊁黄土滑坡形成机制与运动特征㊁震源机制解㊁活动断裂带特征㊁灾后重建与赈灾考等.关键词:海原地震;文献计量;C N K I;研究现状;研究热点中图分类号:P 315;X 43;X 915.5㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀文章编号:1000-0844(2020)05-1326-06D O I :10.3969/j.i s s n .1000-0844.2020.05.1326B i b l i o m e t r i cA n a l ys i s o fC e n t u r i a lD o m e s t i cR e s e a r c h o n t h eH a i y u a nE a r t h qu a k e i n1920J IW a n j i n g 1,2,3,S U X i a o y u n 1,G U O A n n i n g1(1.G a n s uE a r t h q u a k eA g e n c y ,L a n z h o u730000,G a n s u ,C h i n a ;2.N o r t h w e s t I n s t i t u t e o f E c o GE n v i r o n m e n t a n dR e s o u r c e s ,C h i n e s eA c a d e m y of S c i e n c e s ,L a n z h o u730000,G a n s u ,C h i n a ;3.U n i v e r s i t y o f C h i n e s eA c a d e m y o f S c i e n c e s ,B e i j i ng 100049,C h i n a )A b s t r a c t :T h eH a i y u a n e a r t h q u a k e h a p p e n e d 100y e a r s a go .O n t h e b a s i s o f t h e l i t e r a t u r e a n d d a t a f r o mt h eC N K I d a t a b a s e ,t h e s t a t u s a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f r e s e a r c ho n t h eH a i y u a n e a r t h q u a k e i n C h i n a a r e i n v e s t i g a t e d u s i n g Bi c o m b a n dE x c e l .T h i sw o r k p r o v i d e s r e f e r e n c e s f o r r e l a t e d r e s e a r c h a n dd e c i s i o n Gm a k i n gi n t h i s f i e l d .R e s u l t s s h o wt h a tC h i n e s e s c h o l a r sh a v eb e e nc o n c e r n e da b o u t t h eH a i y u a ne a r t h q u a k e ,b u t t h e t o t a l n u m b e r o f p u b l i s h e d p a p e r s i s f e w.T h e C h i n aE a r t h q u a k e E n g i n e e r i n g J o u r n a l p u b l i s h e dt h e m o s tn u m b e ro f p a p e r s ,a n dt h e N a t i o n a lN a t u r a lS c i e n c e F o u n d a t i o no fC h i n aa n dt h eE a r t h q u a k eS c i e n c eJ o i n tF u n dh a v e t h e l a r g e s tn u m b e ro f f u n d e d d o c u m e n t s .A d d i t i o n a l l y ,t h eL a n z h o uI n s t i t u t eo fS e i s m o l o g y ,t h eC h i n aE a r t h q u a k eA d m i n i s Gt r a t i o n ,a n dt h eI n s t i t u t eo fG e o l o g y ,C h i n a E a r t h q u a k e A d m i n i s t r a t i o na r et h e m a i no u t pu ta g e n c i e s.T h e f o c u s a n dd i r e c t i o no f r e s e a r c ho n t h eH a i y u a ne a r t h q u a k e a r e p a l e o e a r t h q u a k e r eGs e a r c h;f o r m a t i o n m e c h a n i s m sa n d m o v e m e n tc h a r a c t e r i s t i c so f l o e s sl a n d s l i d e s;f o c a lm e c h aGn i s m s;f e a t u r e s o f a c t i v e f a u l t z o n e;p o s t d i s a s t e r r e c o n s t r u c t i o n;a n dd i s a s t e r r e l i e f r e s e a r c h.K e y w o r d s:H a i y u a ne a r t h q u a k e;b i b l i o m e t r ic s;C N K I;r e s e a r c hs t a t u s;r e s e a r c h f o c u s0㊀引言我国是一个受地震灾害影响十分严重的国家,20世纪以来我国地震死亡总人数约占全球地震死亡人数的1/2,其中1920年海原大地震死亡27.3万人,为20世纪全球死亡人数最多的一次地震.此次地震震级8.5,地震波绕着地球转了七圈,全球96个地震台都记录到了这次地震[1G3].海原地震后由翁文灏一行率领的科考队从1921年4月开始在西北地区踏勘考察了4个月,这是中国地质学家第一次真正运用近现代地质学的方法对震后灾区进行系统考察[4],为科学认识地震和震后救灾积累了很好的经验.2007年底, 海原大地震遗址 经中国地震局正式批复,升级为 国家级典型地震遗址 [5].2010年12月16日,海原地震博物馆正式开馆[6].无论是从地震遗迹还是震后科考等角度,海原地震都给我们留下了太多值得研究和回味的地方.2020年是海原地震发生后的第100年,也是我国防震减灾事业发展的第100年.作为后人,我们在纪念那些逝去同胞的同时,也要清楚地知道这次地震给我们带来了什么.通过对海原地震相关研究文献进行计量分析,可以得到海原地震的研究现状和研究热点,以期为该领域的相关研究和决策提供参考.1㊀数据来源和分析工具本文文献信息来自于中国学术期刊网络出版总库(简称C A J D).C A J D总库属于C N K I,其出版的内容涵盖了大部分学科门类,收录了96%的核心期刊,是国内最大的连续动态更新的知识资源检索数据库.本次主题检索的检索条件设定为:主题=( 海原地震 o r 甘肃大地震 ),检索时间2020年6月15日.数据库选择为期刊㊁博士㊁硕士㊁国内会议.分析工具采用B i c o m b书目共现分析系统㊁E xGc e l等.根据以上检索条件,在C N K I数据库中进行初步检索.通过对检索结果的题名进行简要分析发现,初次检索到的结果中夹杂着一些垃圾信息,需要对数据进行进一步的清洗,将 征稿通知 ㊁ 会议通知 ㊁ 期刊目录 等非学术论文,重复发表㊁明显无关的文献剔除后,最终得到C N K I数据库中海原地震相关研究论文278篇,以此为基础从文献计量角度分析我国海原地震研究的发展态势.2㊀海原地震研究现状2.1㊀文献数量年度分布在对C N K I数据库海原地震研究相关文献进行统计后发现(图1),从1920年至今的100年间,与海原地震相关的文献首次发表于1959年,这两篇文献均为苏联科学院大地物理研究所的Б.А.彼得鲁舍夫斯基撰写,他于1958年来到甘肃进行实地调研,对海原地震的地质情况和特点进行了描述[7G8].此后的十几年,一直没有相关文献产出,直到1976年,新中国第一批研究海原地震的地质工作者郭增建等[9]发表了«1920年12月16日的海原大地震»一文,对海原大地震的宏观现象㊁前震和余震活动㊁时空特征㊁前兆现象等内容进行了详细论述,至此开启了我国学者对于海原地震的学术研究.论文发表数量最多的一年是1983年,共发表论文21篇,因1982年4月海原发生了一起5.5级地震,学者将其与1920年海原地震进行相关研究.在这之后,文献发表数量开始下降,直到2000年以后发文数量略显增长,但始终并不十分活跃.究其原因,海原地震虽然震级和死亡人数都要超过唐山地震和汶川地震,但其发生在距今100年前,很多人对于此次地震并不熟悉,可谓知之甚少;加之当时科研条件较差,可考的科学数据也不多,因此文献总量较少.2.2㊀文献类型分布根据C N K I对文献类型的统计,278篇文献中,期刊论文229篇,国内会议论文25篇,硕士论文16篇,博士论文8篇.从学科分类情况来看,海原地震研究主要以地球物理学为主,占全部文献的一半,其次是地质学.从研究层次来看,自然科学占绝大部分(表1).2.3㊀载文期刊分布除去博硕论文和会议论文,C N K I数据库中海原地震相关文献分布于76种期刊,其中载文量仅为1篇的期刊(44个)占期刊总数的57.9%,载文数量在3篇或以上的期刊有19个(表2).可以看出,发文量最多的期刊是«地震工程学报»(原«西北地震学7231第42卷第5期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀季婉婧,等:1920年海原地震100年国内研究文献计量分析㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀图1㊀C N K I数据库中海原地震研究年度发文量变化F i g.1㊀C h a n g e o f a n n u a l p u b l i c a t i o n s o nH a i y u a ne a r t h q u a k e i nC N K I d a t a b a s e表1㊀C N K I数据库中海原地震研究文献的基本情况T a b l e1㊀T h e b a s i c s i t u a t i o no fH a i y u a n e a r t h q u a k e r e s e a r c h l i t e r a t u r e i nC N K I d a t a b a s e文献类型分布文献类型占比/%学科类型分布学科类型占比/%研究层次分布层次类型占比/%期刊论文82.4地球物理50.0自然科学93.2会议论文9.0地质16.3社会科学6.0硕士论文5.7历史3.0其他0.8博士论文2.9其他30.7表2㊀C N K I数据库中海原地震研究载文期刊分布(发文量ȡ3)T a b l e2㊀J o u r n a l d i s t r i b u t i o no fH a i y u a n e a r t h q u a k e r e s e a r c hi nC N K I d a t a b a s e(i s s u e da m o u n tȡ3)排名来源期刊发文量/篇占比/%1地震工程学报(原西北地震学报)5018.02国际地震动态124.32地震地质124.34地震103.65地球物理学报93.25高原地震93.27中国减灾82.98地震学报72.59地震研究62.210内陆地震41.410大地测量与地球动力学41.410灾害学41.410中国地震41.410档案41.415山西地震31.115地质通报31.115城市与减灾31.115宁夏师范学院学报31.115华北地震科学31.1报»),发文量为50篇,远远超过其他期刊.其次是«国际地震动态»㊁«地震地质»和«地震»,发文量都在10篇以上.整体来看,海原地震研究发文期刊质量较高,具有一定的影响力和学术价值.2.4㊀发文机构分布按照第一作者所在单位发文量统计,278篇文献累计来自71个组织机构,发文量排名前10位的机构分别是中国地震局兰州地震研究所/甘肃省地震局㊁中国地震局地质研究所㊁宁夏回族自治区地震局㊁中国地震局地球物理勘探中心㊁中国地震局第二监测中心㊁成都理工大学㊁中国地震局地球物理研究所㊁长安大学㊁中国地震局第二地形变监测中心㊁中国地震局地震预测研究所㊁宁夏大学和华东师范大学(表3).其中中国地震局兰州地震研究所/甘肃省地震局和中国地震局地质研究所的发文量远远超出其他机构,发文量分别为60和41篇.从机构数量和发文数量综合来看,海原地震研究主要集中在中国地震局下属各单位,地震系统发文总量为189篇,占全部文献的68.0%.8231㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀地㊀震㊀工㊀程㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2020年表3㊀C N K I数据库中海原地震研究发文机构排名(排名前10位) T a b l e3㊀R a n k i n g o f p u b l i s h i n g o r g a n i z a t i o n s o fH a i y u a ne a r t h q u a k e r e s e a r c h i nC N K I d a t a b a s e(t o p10)排名机构名称发文量/篇占比/%1中国地震局兰州地震研究所/甘肃省地震局6021.62中国地震局地质研究所4114.73宁夏回族自治区地震局259.04中国地震局地球物理勘探中心134.75中国地震局第二监测中心93.25成都理工大学93.27中国地震局地球物理研究所82.98长安大学62.29中国地震局第二地形变监测中心51.810中国地震局地震预测研究所41.410宁夏大学41.410华东师范大学41.42.5㊀核心作者分布对全部作者按照发文量进行排序,可以得到海原地震研究的核心作者,发文量在5篇及以上的作者共16人(表4),主要分布在中国地震局地质研究所㊁中国地震局兰州地震研究所㊁中国地震局地球物理勘探中心和中国地震局第二地形变监测中心等机构.发文量最高的作者为来自中国地震局地质研究所的邓起东,发文量为10篇,其次是来自中国地震局地球物理勘探中心的张先康和李松林,发文量分别为9篇和8篇.此外还统计了这些核心作者以第一作者的发文数量,最高产出4篇.2.6㊀基金资助分布经统计,C N K I数据库中海原地震研究的278篇文献中共有106篇有基金资助,占总数的38.1%.全部基金都集中在1991年以后,而90年代前的文献都没有基金资助,一个是由于当时期刊对于基金标注不够规范,但更主要的原因还是当时我国经济水平较落后,同时对于地震研究重视程度不够造成.其中资助文献数量最多的是国家自然科学基金,共资助30篇,其次是地震科学联合基金,资助25篇(表5).整体来讲,海原地震研究基金资助情况一般.表4㊀C N K I数据库中海原地震研究作者发文量排名(发文量ȡ5) T a b l e4㊀R a n k i n g o f a u t h o r s p u b l i c a t i o nv o l u m e o fH a i y u a n e a r t h q u a k e r e s e a r c h i nC N K I d a t a b a s e(i s s u e da m o u n tȡ5)排名作者姓名作者单位(以第一标注单位为主)发文量/篇以第一作者发文/篇1邓起东中国地震局地质研究所1032张先康中国地震局地球物理勘探中心913李松林中国地震局地球物理勘探中心844刘百篪中国地震局兰州地震研究所744张希中国地震局第二地形变监测中心746秦保燕中国地震局兰州地震研究所636裴向军成都理工大学606王双绪中国地震局第二地形变监测中心609郭增建中国地震局兰州地震研究所549邵延秀中国地震局地质研究所549赖晓玲中国地震局地球物理勘探中心549冉勇康中国地震局地质研究所539闵伟中国地震局地质研究所539杨立明中国地震局兰州地震研究所529张培震中国地震局地质研究所519薛富平中国地震局第二地形变监测中心50表5㊀C N K I数据库中海原地震研究基金资助情况(排名前5位)T a b l e5㊀T h e f u n d s i t u a t i o no fH a i y u a n e a r t h q u a k e r e s e a r c hi nC N K I d a t a b a s e(t o p5)排名基金名称资助文献数量/篇占比/%1国家自然科学基金3010.82地震科学联合基金259.03国家重点基础研究发展规划(973计划)134.74国家社会科学基金82.95国土资源大调查项目41.43㊀海原地震研究热点及方向通过对关键词的统计,可以发现研究人员主要关注的问题,除地震㊁海原地震㊁海原㊁海原大地震之外,海原地震研究所涉及的主要关键词包括:海原断裂带㊁古地震㊁海原断裂㊁甘肃㊁宁夏㊁地震活动性㊁地震基本参数㊁强震㊁青藏高原东北缘㊁大震㊁震前㊁震级㊁黄土滑坡㊁地震断层㊁断裂带㊁极震区㊁地震活动㊁断层带㊁震中距㊁地壳结构㊁地质构造㊁地震预报㊁震9231第42卷第5期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀季婉婧,等:1920年海原地震100年国内研究文献计量分析㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀源机制㊁汶川地震㊁构造带㊁宁夏海原㊁滑动速率㊁G P S ㊁发震断层㊁南北地震带㊁中强地震㊁防震减灾㊁青藏高原㊁地震滑坡㊁应力场㊁发震构造㊁活断层㊁景泰㊁震源区等(出现频次ȡ5).同时可以得到海原地震研究的关键词共现网络(图2),可以看出,海原地震研究主要围绕古地震研究㊁黄土滑坡形成机制与运动特征㊁震源机制解㊁活动断裂带特征㊁灾后重建与赈灾考等主题展开.图2㊀C N K I 数据库中海原地震研究关键词共现网络(出现频次ȡ5)F i g .2㊀K e y w o r d c o Go c c u r r e n c en e t w o r ko fH a i y u a ne a r t h q u a k e r e s e a r c h i nC N K I d a t a b a s e (f r e q u e n c y of o c c u r r e n c e ȡ5)4㊀主要结论(1)总体来看,我国学者对于海原地震一直有所关注,但发文总量不多,第一篇由中国学者产出的文献来自郭增建发表于1976年的«1920年12月16日的海原大地震».2000年以后发文数量略显增长,但始终并不十分活跃.(2)海原地震相关文献分布于76种期刊,发文量最多的是«地震工程学报»(原«西北地震学报»),远远超过其他期刊,其次是«国际地震动态»㊁«地震地质»和«地震».整体来看,海原地震研究发文期刊质量较高,具有一定的影响力和学术价值.基金资助情况整体一般,资助文献数量最多的是国家自然科学基金和地震科学联合基金.(3)海原地震研究论文的主要产出机构有:中国地震局兰州地震研究所/甘肃省地震局㊁中国地震局地质研究所㊁宁夏回族自治区地震局㊁中国地震局地球物理勘探中心㊁中国地震局第二监测中心㊁成都理工大学㊁中国地震局地球物理研究所等.从机构数量和发文数量综合来看,海原地震研究主要集中在中国地震局下属各单位.主要产出作者是来自中国地震局地质研究所的邓起东,其次是来自中国地震局地球物理勘探中心的张先康和李松林.(4)海原地震相关研究所涉及的学科主要是 地球物理 和 地质学 .主要研究热点和方向包括古地震研究㊁黄土滑坡形成机制与运动特征㊁震源机制解㊁活动断裂带特征㊁灾后重建与赈灾考等.(5)需要说明的是,其一,本次文献统计的数据仅来源于C N K I,漏掉部分知网没有收录的极少数期刊,所以统计所得的文献数据并不能代表该年份0331㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀地㊀震㊀工㊀程㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2020年发表论文的实际最高值;其二,由于数据清洗带有一定的主观性,可能漏掉个别有价值文献;其三,由于海原地震发生年代较为久远,很多原因导致相关文献数据量较少,本次研究对象的数据量不大但主题集中,因而统计分析符合文献计量规范.参考文献(R e f e r e n c e s)[1]㊀中国地震局兰州地震研究所.一九二0年海原大地震[M].北京:地震出版社,1980:6G19.L a n z h o u I n s t i t u t eo fS e i s m o l o g y,C h i n aE a r t h q u a k e A d m i n i sGt r a t i o n.1920H a i y u a n E a r t h q u a k e[M].B e i j i n g:S e i s m o l o g i c a l P r e s s,1980:6G19.[2]㊀郭增建,吴瑾冰.海原大震的历史意义及大震减灾对策的讨论 纪念海原地震80周年[J].国际地震动态,2000(12):1G4.G U O Z e n g j i a n,WU J i n b i n g.H i s t o r i c a l S i g n i f i c a n c e o ft h eG r e a t H a i y u a n E a r t h q u a k ea n d D i s c u s s i o n o n M e a s u r e sf o rD i s a s t e rR e d u c t i o no fG r e a tE a r t h q u a k e s:T h eE i g h t i e t hA n n iGv e r s a r y o f H a i y u a n E a r t h q u a k e[J].R e c e n tD e v e l o p m e n t si nW o r l dS e i s m o l o g y,2000(12):1G4.[3]㊀郭增建,郭安宁.从灾害链角度讨论1920年海原8.5级地震[J].地震工程学报,2019,41(6):1394G1395,1481.G U OZ e n g j i a n,G U O A n n i n g.D i s c u s s i o no n t h eH a i y u a n M8.5E a r t h q u a k e o f1920f r o mt h eV i e wP o i n t o fD i s a s t e rC h a i n[J].C h i n a E a r t h q u a k e E n g i n e e r i n g J o u r n a l,2019,41(6):1394G1395,1481.[4]㊀中卫市广播电视台.此文以示纪念海原大地震100周年[E B/ O L].(2019G05G11)[2020G05G20].h t t p s://x w.q q.c o m/c m s i d/20190511A0J R V P00.Z h o n g w e iR a d i o a n dT e l e v i s i o nS t a t i o n.T h i sA r t i c l eC o mm e mGo r a t e st h e100T H A n n i v e r s a r y o ft h e H a i y u a n E a r t h q u a k e[E B/O L].(2019G05G11)[2020G05G20].h t t p s://x w.q q.c o m/c mGs i d/20190511A0J R V P00.[5]㊀宁夏回族自治区地震局.海原大地震1920[M].北京:阳光出版社,2010:144G152.S e i s m o l o g i c a lB u r e a u o f N i n g x i a H u i A u t o n o m o u s R e g i o n.H a i y u a n E a r t h q u a k ei n1920[M].B e i j i n g:S u n s h i n e P r e s s,2010:144G152.[6]㊀邓起东.在科学研究的实践中学习和进步 纪念海原大地震90周年,为地震预测和防震减灾事业而努力[J].地震地质,2011,33(1):1G14.D E N G Q i d o n g.L e a r n i n g a n dP r o g r e s s t h r o u g hS c i e n t i f i cP r a cGt i c e s:C o mm e m o r a t i n g t h e90T H A n n i v e r s a r y o ft h e T r a g i cH a i y u a n E a r t h q u a k e,S t r i v i n g t o A d v a n c e o u r A b i l i t i e s o fE a r t h q u a k eP r e d i c t i o na n dS e i s m i cH a z a r dR e d u c t i o n[J].S e i sGm o l o g y a n dG e o l o g y,2011,33(1):1G14.[7]㊀Б.А.彼得鲁舍夫斯基.关于中国境内地震活动性的研究[J].地球物理学报,1959,8(2):97G104.Б.А.P e t r u s h e v s k i.R e s e a r c ho nS e i s m i cA c t i v i t y i nC h i n a[J].C h i n e s e J o u r n a l o fG e o p h y s i c s,1959,8(2):97G104.[8]㊀Б.А.彼得鲁舍夫斯基.关于1920年甘肃地震的地质情况[J].地球物理学报,1959,8(2):105G108.Б.А.P e t r u s h e v s k i.A b o u t t h eG e o l o g y o fG a n s uE a r t h q u a k e i n 1920[J].C h i n e s e J o u r n a l o fG e o p h y s i c s,1959,8(2):105G108.[9]㊀国家地震局兰州地震大队,宁夏回族自治区地震队.1920年12月16日的海原大地震[J].地球物理学报,1976,19(1):42G49.L a n z h o u E a r t h q u a k eB r i g a d e,N a t i o n a lE a r t h q u a k e A d m i n i sGt r a t i o n,N i n g x i a H u iA u t o n o m o u sR e g i o n E a r t h q u a k e T e a m.T h eH a i y u a n E a r t h q u a k eo n D e c e m b e r16,1920[J].C h i n e s e J o u r n a l o fG e o p h y s i c s,1976,19(1):42G49.1331第42卷第5期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀季婉婧,等:1920年海原地震100年国内研究文献计量分析㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀。

43CITY AND DISASTER REDUCTION王兰民,中国地震局黄土地震工程重点实验室主任,研究员,博士生导师,国务院政府特殊津贴专家,中国地震局科技委员会委员,中国地球物理学会和中国土力学与岩土工程学会的常务理事,国际岩土地震工程及其问题技术委员会委员,国际工程边坡稳定性技术委员会委员,亚洲岩土自然灾害技术委员会委员,《岩土工程学报》等多个刊物编委,曾任甘肃省地震局局长、中国地震局兰州地震研究所所长。

长期致力于土动力学与岩土地震工程研究,作为第一完成人获国家科技进步奖二等奖1项,省部级科技进步奖7项,发表论文 200多篇,主编出版《黄土动力学》等3部专著。

第23届“黄文熙讲座”主讲人,2007年和2017年分别被表彰为全国地震科技先进个人、全国地震科技创新突出贡献者,获“甘肃省先进工作者”“甘肃省科技领军人才”等荣誉称号。

引言根据《中国近代地震目录》,1920年12月16日20:05′53″在宁夏海原发生8.5级地震,震中烈度XII 度,震中位置:N36.7°,E104.9°(仪器震中),宏观震中:N36.5°,E105.7°, 位于海原县干盐池一带,宏观震源深度17km,发震断裂带长度237km,极震区面积达20000km 2,造成23.4万人遇难。

2010年,中国近现代重大地震考证研究宁夏项目组《关于1920年海原大地震死亡人数的调研报告》复核地震造成的死亡人数为27万多人。

对于此次大震震害的调查,早期具有代表性调查成果的主要有3批次,第一批次是国际饥饿救助组织委派的Upton Close 等人,在1921年2—4月之间对震区的灾情调查,他们主要现场调查了极震区现场海原、固原、会宁、静宁等地的震害和人员伤亡情况,特别对地震引发的大规模黄土滑坡进行了考察和描述,绘制了灾情分布图。

调查成果发表在1922年的美国《Journal of National Geography》。

关于滑坡和泥石流灾害的调查研究报告第一篇:关于滑坡和泥石流灾害的调查研究报告关于滑坡和泥石流灾害的调查研究报告一、研究的动机:我国幅员辽阔,暴雨、地震引起的山体滑坡、泥石流频繁发生,严重影响了人民群众的正常生产生活秩序,造成了人民群众的生命和财产的严重损失。

因此,分析城镇泥石流灾害及其成因,对于加强城镇泥石流的防治有着重要意义。

二、研究的目的:让人们了解这种灾害,学习如何预防,尽量减少在灾害发生时的人员伤亡。

三、研究方法:1.采用调查研究2.通过资料整理出数据3.上网调查4.咨询专家四、研究内容:1.泥石流的概念:泥石流是暴雨、洪水将含有沙石且松软的土质山体经饱和稀释后形成的洪流,由悬浮着粗大固体碎屑物并富含粉砂及粘土的粘稠泥浆组成。

在适当的地形条件下,大量的水体浸透山坡或沟床中的固体堆积物质,使其稳定性降低,饱含水分的固体堆积物质在自身重力作用下发生运动,就形成了泥石流。

泥石流是一种广泛分布于世界各国一些具有特殊地形、地貌状况地区的自然灾害,是山区沟谷或山地坡面上由暴雨、冰雪融化等水源激发的,含有大量泥沙石块的介于挟沙水流和滑坡之间的土、水、气混合流。

泥石流大多伴随山区洪水而发生。

它与一般洪水的区别是洪流中含有足够数量的泥沙石等固体碎屑物,其体积含量最少为15﹪,最高可过80﹪左右,因此比洪水更具破坏力。

2.泥石流的类型:(1)按水源补给分为:冰川型、降雨型;(2)按沟谷形态分为:沟谷型、坡面型;(3)按物质组成分为:泥石流、泥流、水石流;(4)按结构流变分为:黏性(容量为2.0~2.3t/m3)、稀性(容量为1.5~1.8t/m3)、过渡性(容量为1.8~2.0t/m3);(5)按规模大小分为:小型(一次泥石流总堆积量<10万m3)、中型(10万~50万m3)、大型(50万~100万m3)、特大型(>100万m3)。

3.产生原因:地震或暴雨都会引起滑坡和泥石流。

山上植被减少也会增加滑坡和泥石流的风险。

1920年海原8.5级地震高烈度区滑坡编录与分布规律许冲;黄学强;田颖颖;马思远;徐锡伟;周本刚;吴熙彦;庄建琦;高玉欣;吴玮莹【期刊名称】《工程地质学报》【年(卷),期】2018(26)5【摘要】发生在黄土高原的1920年12月16日的海原MS8.5级大地震触发了大量的滑坡,这些滑坡直接造成了大量的人员伤亡.近年来,出现了一些关于本次地震触发滑坡的专题研究,然而,这些研究多是基于局部震区或者个别单体滑坡进行,极少有关于该地震触发滑坡详细全面的成果出现.这种情况已经成为了深入理解海原地震触发滑坡的规模与程度、发育规律等的障碍.本研究拟基于谷歌地球平台,采用人工目视解译方法,以海原地震高烈度区(Ⅸ~Ⅺ)为研究区,开展地震滑坡解译工作,并分析这些滑坡的分布规律与影响因子之间的关系.结果表明本次地震在Ⅸ~Ⅺ度区内触发了至少5384处滑坡,滑坡总面积为218.78 km2.滑坡密度最高的区域为Ⅸ烈度圈的北西部分.通过分析这些滑坡与地形、地震、地质等因子的关系发现,高程1700~2000 m为滑坡的高发与高易发区间;大多数滑坡集中发育在坡度15°~25°范围内,滑坡密度随着坡度的增加而显著增加;坡位越低,也就是距离河流越近,滑坡密度越大;新生代地层、尤其是第四系黄土覆盖地区是海原地震滑坡发生的主要区域,也是高易发区域.本文为探索黄土地区地震滑坡发育规律、减轻黄土地震滑坡灾害等提供了科学参考.【总页数】8页(P1188-1195)【作者】许冲;黄学强;田颖颖;马思远;徐锡伟;周本刚;吴熙彦;庄建琦;高玉欣;吴玮莹【作者单位】中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室北京 100029;中国地质大学(北京) ,工程技术学院北京 100083;中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室北京 100029;中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室北京 100029;中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室北京 100029;中国地震局地壳应力研究所北京 100085;中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室北京 100029;中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室北京100029;长安大学地质工程与测绘学院西安 710054;中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室北京 100029;中国地质大学(北京) ,工程技术学院北京100083;中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室北京 100029;中国地震局地震预测研究所北京 100036【正文语种】中文【中图分类】P642.22【相关文献】1.1920年海原大地震的灾况及救助——纪念海原大地震90周年 [J], 方建春2.2013年7月22日岷县漳县Ms 6.6级地震滑坡编录与空间分布规律分析 [J], 许冲;徐锡伟;郑文俊3.1920年海原特大地震诱发黄土滑坡滑距统计与预测分析 [J], CHANG Chaoyu;YANG Shun;JIAO Congpai;PENG Da4.1920年海原地震滑坡密集区的地震动场地效应研究 [J], 卢育霞;魏来;刘琨;李桐林;郑海忠;王常亚;杨博5.1920年海原地震滑坡密集区的地震动场地效应研究 [J], 卢育霞;魏来;刘琨;李桐林;郑海忠;王常亚;杨博因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

68张尔平,中国地质图书馆高级工程师,现任国际地科联地质学史委员会委员,中国地质学会地质学史专业委员会副主任委员。

先后在学术期刊、报纸发表地质机构史、人物史论文及文章60余篇,主持中国地质图书馆地质调查所旧址保护项目,任《中国地质图书馆史》《中国地质调查事业百年(1913—2013)》等书执行主编。

前言1922年5月,美国《国家地理杂志》(The National Geographic Magazine)刊登了克洛斯(Upton Close)和麦克科米克(Elsie Mc-Cormick)的一篇文章,题目是“在山走动的地方”(Where the Mountains Walked)。

该文是关于1920年中国甘肃海原大地震的详细报告,附有1921年3—5月黑斯-霍尔救济考察队(Hayes-Hall relief expedition)在震区拍摄的照片(图1)。

1922年的12月,美国地质学家维里士(Bailey Willis,1857—1949)在《美国地震学会通报》(Bulletin of the Seismological Society of America)发表关于海原地震的论文:《1920年12月的中国地震》(The Chinese earthquakeof December, 1920)。

维里士从表层地质黄土的特性、沉积等方面解释这次地震的现象。

这两篇文章都写道:“上海徐家汇天文台法国神父的精确地震仪在1920年12月16日晚8:09记录的地震发生在甘肃。

”由于地域和文献传播的阻碍,这些报道和文章发表得不算及时,但也显示出甘肃海原(后属宁夏)大地震作为一项大事件引起的国内外学术界的关注。

一百年过去,回顾围绕这一事件的学者、作为和产生的科学影响,是很有意义的。

近代地质学的传入催生中国地震学中国古代记录将地震看作是天命皇权衰败的征兆,对地震前后的天气、造成地面毁损的“异海原大地震首次地质调查与后续十年科学活动张尔平69CITY AND DISASTER REDUCTION象”常与占卜、凶兆等交相论证。

国内外滑坡防治与研究现状综述滑坡是一种常见的地质灾害,对于人类的生命和财产安全构成了威胁。

为了探究滑坡发生的原因和机理,很多国内外学者和科研机构进行了深入的研究和探索,并取得了一定的成果。

自20世纪60年代以来,我国逐渐重视地质灾害研究和防治工作,滑坡问题也得到了越来越多的关注。

在滑坡研究方面,我国学者主要从以下几个方面进行了探讨:1. 滑坡地质机理研究通过对滑坡形态、地质构造、地质物理特征以及工程构造等方面进行分析和研究,学者们深入探究了滑坡发生的内在机理和原因。

例如,岩土力学分析、地质勘察和地形测量等技术手段被广泛应用于滑坡地质机理研究中。

同时,大量的实验室模拟和现场观测也能够帮助学者们研究滑坡地质机理,并为滑坡防治提供了科学依据。

2. 滑坡预测与防治滑坡预测与防治研究是我国滑坡研究的重要方面,这不仅可以为人们提供及时的预警与应对,减少灾害造成的损失,同时还有助于保障人民生命财产安全和社会基础设施建设的稳定。

因此,滑坡预测和防治是国家防灾减灾工作中的重要内容。

我国的滑坡预测与防治研究主要从地质勘察、滑坡灾害风险评估、监测预测、防治技术和管理制度等方面入手,尤其是滑坡监测技术已迅速发展。

近几年来,高分辨率遥感技术、GPS定位技术、数字测量技术等先进技术广泛应用到滑坡监测与预测中,这些技术的进步为人们提供了更为精准的滑坡监测预测方法,为滑坡防治提供了有力的技术支持。

国外滑坡研究较早,相对于我国,国外的滑坡研究更为深入和复杂。

目前,国外滑坡研究主要有以下几个方面:国外学者对滑坡的形态、地质构造、地貌地质、岩土结构和应力耦合制约等方面进行了广泛的研究,提出了大量有关滑坡地质机理的理论与观点,并通过现场实践和数值模拟不断深化和完善相关理论。

国内外已有多种滑坡预测方法,包括数据驱动方法、物理问答方法、过程驱动方法等等。

在防治工作方面,国外学者主要采用预防措施和干预措施两大类。

其中,预防措施主要包括环境治理、工程防护和社会管理等方面,而干预措施主要包括土木工程、生物工程和地质工程等方面,这些措施的主要目的是保护人员安全和保护财产安全。

地震是一种自然灾害,对地质环境有着重大的影响。

地震引发的地质灾害包括洪水、滑坡、崩塌等,这些灾害给人类社会和生态环境带来了严重的破坏和威胁。

下面将详细讨论地震对洪水、滑坡等地质灾害的影响及其风险。

一、地震对洪水的影响1. 河道堵塞:地震可能造成山体滑坡、崩塌等地质变化,导致河道被堵塞,水流受阻。

当河道堵塞时,水流无法正常排泄,积聚形成暴雨期间的洪水,对沿岸地区造成严重的淹没和损害。

2. 水库溃坝:地震对水库的大坝或堤防造成破坏,存在溃坝的风险。

一旦水库溃坝,大量的水将瞬间释放,形成巨大洪水冲击下游地区,给人类生命财产造成巨大损失。

3. 地下水位变化:地震引起地下水位的变化,导致地下水与地表水混合,增加了河流的水量,使得洪水风险进一步提高。

4. 河道形态变化:地震引发的地质变化可能改变河道的形态,如通道扩大、弯曲度变化等,使得河流水势变急,增加了洪水的危险性。

二、地震对滑坡的影响1. 山体滑坡:地震可能破坏山体的稳定性,引发山体滑坡。

震动能够削弱土壤和岩石的内聚力,使其失去稳定性,导致山体大规模滑坡,给下方的居民和建筑物带来巨大的威胁。

2. 崩塌:地震造成的地质变化可能引发土地的崩塌,使得斜坡或陡坡的土壤和岩石失去平衡,造成大面积的崩塌现象。

3. 地面沉陷:地震可能导致地面沉陷,使得原本平坦的地面产生凹陷,增加了滑坡的风险。

地面沉陷还可能阻塞河道,导致洪水灾害。

三、地震引发地质灾害的风险1. 人员伤亡:地震引发的洪水、滑坡等地质灾害可能导致大量人员伤亡。

洪水可以迅速淹没低洼地区,滑坡和崩塌可以掩埋居民和建筑物,给人类生命带来巨大威胁。

2. 建筑破坏:地震引发的地质灾害会摧毁建筑物、基础设施和交通网络,造成巨大的经济损失。

3. 生态环境破坏:地震引起的地质灾害对生态环境造成严重破坏,如山体滑坡导致植被覆盖减少、土壤侵蚀加剧等,给生态系统恢复带来困难。

4. 水资源问题:地震引发的洪水可能淹没水源地,对供水系统带来破坏,影响城市和农村居民的用水需求。

海原特大地震红土川滑坡拟静力强度折减法模拟分析闫东晗; 薄景山; 李孝波; 彭达【期刊名称】《《科学技术与工程》》【年(卷),期】2019(019)028【总页数】6页(P50-55)【关键词】边坡稳定性分析; 拟静力法; 强度折减法; FLAC; 地震【作者】闫东晗; 薄景山; 李孝波; 彭达【作者单位】防灾科技学院地质工程学院三河 065201; 中国地震局工程力学研究所中国地震局地震工程与工程振动重点实验室哈尔滨 150080【正文语种】中文【中图分类】P315.91920年12月16日,宁夏回族自治区海原县境内发生了8.5级特大地震。

海原特大地震触发了大量的黄土滑坡,造成了重大的人员伤亡和经济损失,超过二十余万人在地震中丧生,其中约10万人死于由地震触发的黄土滑坡[1]。

海原大地震是20世纪全球仅有的几次特大地震之一,引起了学术界的广泛关注,开展了一系列科学考察和深入的理论研究,取得了丰富的研究成果。

海原特大地震在高烈度区形成了大量的黄土地震滑坡,这对黄土地区地震地质灾害的研究具有极高的科学价值,开展黄土地震滑坡的模拟研究,对解释黄土地震滑坡的形成机理,减轻地震灾害具有重要的理论意义和工程应用价值。

本文以海原特大地震诱发的红土川黄土地震滑坡为例,利用拟静力方法模拟分析了触发斜坡失稳水平地震加速度值的可能范围,给出了古地震滑坡原始地形的粗略恢复方法,可为减轻黄土地区滑坡灾害提供基础资料与参考。

研究结果对进一步开展黄土地震滑坡研究有一定的参考价值。

1 红土川滑坡概况红土川滑坡位于宁夏回族自治区西吉县城西南方向的震湖乡苏堡村红土川组,滑坡体中心位置为东经105°30′19.06″,北纬35°52′24.37″。

滑坡距离西吉主城区约21.3 km,位于吊岔垴、台子垴谷地,南邻滥泥河,其地理位置如图1所示。

经实地考察,该滑坡为1920年海原地震诱发的地震滑坡。

由于西北黄土地区气候干旱,降水量少,滑坡的整体形态保存得较为完好。