第08章 地震

- 格式:doc

- 大小:68.50 KB

- 文档页数:7

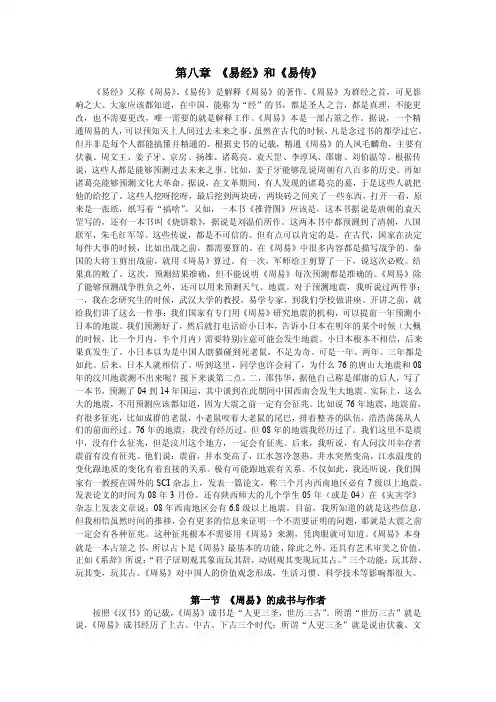

第八章《易经》和《易传》《易经》又称《周易》。

《易传》是解释《周易》的著作。

《周易》为群经之首,可见影响之大。

大家应该都知道,在中国,能称为“经”的书,都是圣人之言,都是真理,不能更改,也不需要更改,唯一需要的就是解释工作。

《周易》本是一部占筮之作。

据说,一个精通周易的人,可以预知天上人间过去未来之事。

虽然在古代的时候,凡是念过书的都学过它,但并非是每个人都能搞懂并精通的。

根据史书的记载,精通《周易》的人凤毛麟角,主要有伏羲、周文王、姜子牙、京房、扬雄、诸葛亮、袁天罡、李淳风、邵庸、刘伯温等。

根据传说,这些人都是能够预测过去未来之事。

比如,姜子牙能够乱说周朝有八百多的历史。

再如诸葛亮能够预测文化大革命。

据说,在文革期间,有人发现的诸葛亮的墓,于是这些人就把他的给挖了。

这些人挖呀挖呀,最后挖到两块砖,两块砖之间夹了一些东西,打开一看,原来是一张纸,纸写着“搞啥”。

又如,一本书《推背图》应该是,这本书据说是唐朝的袁天罡写的,还有一本书叫《烧饼歌》,据说是刘温伯所作。

这两本书中都预测到了清朝,八国联军,朱毛红军等。

这些传说,都是不可信的。

但有点可以肯定的是,在古代,国家在决定每件大事的时候,比如出战之前,都需要算的。

在《周易》中很多内容都是描写战争的。

秦国的大将王剪出战前,就用《周易》算过。

有一次,军师给王剪算了一下,说这次必败。

结果真的败了。

这次,预测结果准确,但不能说明《周易》每次预测都是准确的。

《周易》除了能够预测战争胜负之外,还可以用来预测天气、地震。

对于预测地震,我听说过两件事:一,我在念研究生的时候,武汉大学的教授,易学专家,到我们学校做讲座。

开讲之前,就给我们讲了这么一件事:我们国家有专门用《周易》研究地震的机构,可以提前一年预测小日本的地震。

我们预测好了,然后就打电话给小日本,告诉小日本在明年的某个时候(大概的时候,比一个月内,半个月内)需要特别注意可能会发生地震。

小日本根本不相信,后来果真发生了。

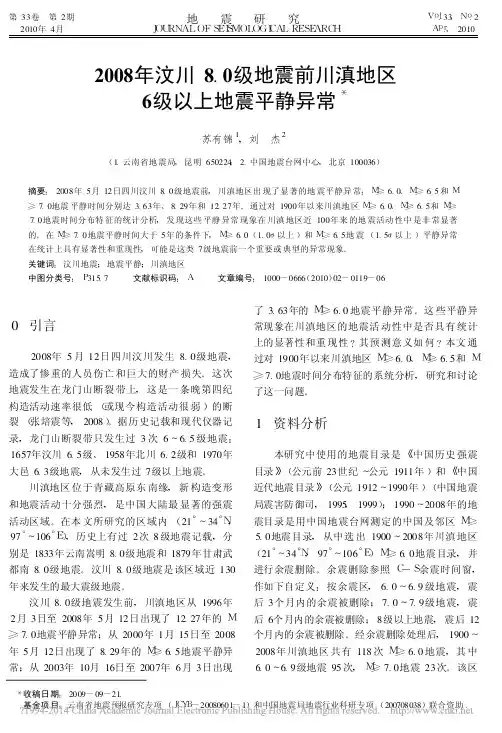

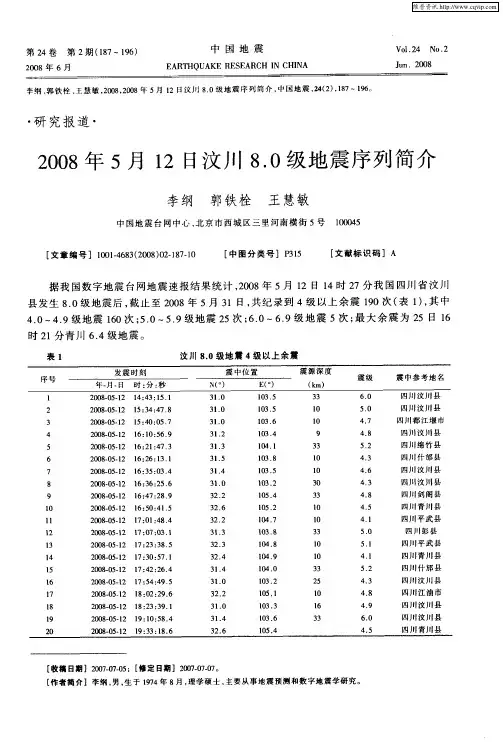

第33卷 第2期2010年4月地震研究J O U R N A LO FS E I S M O L O G I C A LR E S E A R C HV o l .33,N o .2A p r .,2010*收稿日期:2009-09-21.基金项目:云南省地震预报研究专项(J C Y B-20080601-1)和中国地震局地震行业科研专项(200708038)联合资助.2008年汶川8.0级地震前川滇地区6级以上地震平静异常*苏有锦1,刘 杰2(1.云南省地震局,昆明650224;2.中国地震台网中心,北京100036)摘要:2008年5月12日四川汶川8.0级地震前,川滇地区出现了显著的地震平静异常:M ≥6.0、M≥6.5和M ≥7.0地震平静时间分别达3.63年、8.29年和12.27年。

通过对1900年以来川滇地区M≥6.0、M ≥6.5和M ≥7.0地震时间分布特征的统计分析,发现这些平静异常现象在川滇地区近100年来的地震活动性中是非常显著的。

在M ≥7.0地震平静时间大于5年的条件下,M ≥6.0(1.0σ以上)和M≥6.5地震(1.5σ以上)平静异常在统计上具有显著性和重现性,可能是这类7级地震前一个重要或典型的异常现象。

关键词:汶川地震;地震平静;川滇地区中图分类号:P 315.7 文献标识码:A 文章编号:1000-0666(2010)02-0119-060 引言2008年5月12日四川汶川发生8.0级地震,造成了惨重的人员伤亡和巨大的财产损失。

这次地震发生在龙门山断裂带上,这是一条晚第四纪构造活动速率很低(或现今构造活动很弱)的断裂(张培震等,2008)。

据历史记载和现代仪器记录,龙门山断裂带只发生过3次6~6.5级地震:1657年汶川6.5级、1958年北川6.2级和1970年大邑6.3级地震,从未发生过7级以上地震。

川滇地区位于青藏高原东南缘,新构造变形和地震活动十分强烈,是中国大陆最显著的强震活动区域。

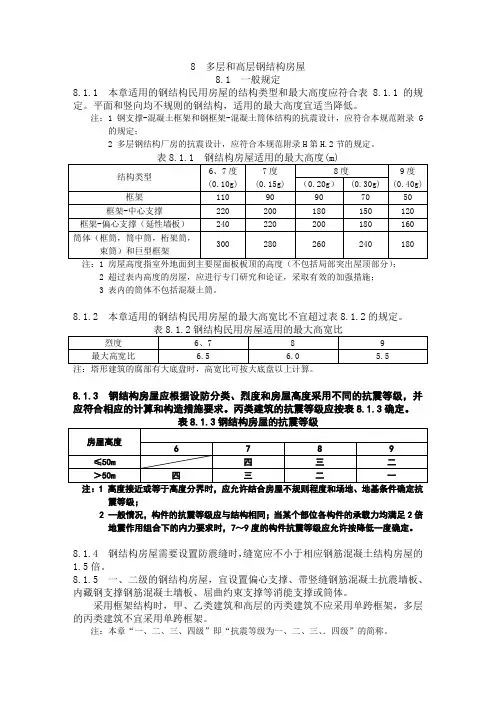

8 多层和高层钢结构房屋8.1 一般规定8.1.1 本章适用的钢结构民用房屋的结构类型和最大高度应符合表8.1.1的规定。

平面和竖向均不规则的钢结构,适用的最大高度宜适当降低。

注:1 钢支撑-混凝土框架和钢框架-混凝土筒体结构的抗震设计,应符合本规范附录G 的规定;2 多层钢结构厂房的抗震设计,应符合本规范附录H第H.2节的规定。

2 超过表内高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施;3 表内的筒体不包括混凝土筒。

8.1.2 本章适用的钢结构民用房屋的最大高宽比不宜超过表8.1.2的规定。

8.1.3 钢结构房屋应根据设防分类、烈度和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。

丙类建筑的抗震等级应按表8.1.3确定。

震等级;2 一般情况,构件的抗震等级应与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定。

8.1.4 钢结构房屋需要设置防震缝时,缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房屋的1.5倍。

8.1.5 一、二级的钢结构房屋,宜设置偏心支撑、带竖缝钢筋混凝土抗震墙板、内藏钢支撑钢筋混凝土墙板、屈曲约束支撑等消能支撑或筒体。

采用框架结构时,甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架,多层的丙类建筑不宜采用单跨框架。

注:本章“一、二、三、四级”即“抗震等级为一、二、三、.四级”的简称。

8.1.6 采用框架-支撑结构的钢结构房屋应符合下列规定:1 支撑框架在两个方向的布置均宜基本对称,支撑框架之间楼盖的长宽比不宜大于3。

2 三、四级且高度不大于50m的钢结构宜采用中心支撑,也可采用偏心支撑、屈曲约束支撑等消能支撑。

3 中心支撑框架宜采用交叉支撑,也可采用人字支撑或单斜杆支撑,不宜采用K形支撑;支撑的轴线宜交汇于梁柱构件轴线的交点,偏离交点时的偏心距不应超过支撑杆件宽度,并应计入由此产生的附加弯矩。

当中心支撑采用只能受拉的单斜杆体系时,应同时设置不同倾斜方向的两组斜杆,且每组中不同方向单斜杆的截面面积在水平方向的投影面积之差不应大于10%。

北京大学地震概论08-09-10年试题合集篇一:北大地震概论资料BBS零八年秋到零九年春有关我那个同学的特别提醒: 比如在CBD类似的题目中, 着重回答:”高耸建筑物受低频震荡的影响较大,而低矮建筑受高频震荡的影响”,而不要回答”本征频率”或者“共振”这两个字眼,kczhao 说他看到这两个字眼就算错,不因为其他的原因,就是为了来听课的能那高分。

不过我们私下认为他变态?呵呵一家之言,姑且听之。

BBS部分:特别的,重要的部分已经改为加粗字体,红色字体为部分关键词。

有一些baidu的补充内容看起来很快的注意留言的发言时间,有不少08年秋的注意发信人的id,有些不是kczhao发信人: Mog (MiniMog|奇了怪了), 信区: IntroEQ标题: Re: 【求助TT】~发信站: 北大未名站 (2008年12月23日23:04:57 星期二), 转信走滑断层的左旋和右旋?如果一个观察者站在断层的一侧,面向断层,另一边的岩块向他左方滑动,那它就叫左滑断层;向右就是右旋或者说,从上往下看,顺时针是右旋,逆时针是左旋【在 imcinderella (Cyndi|小心火烛) 的大作中提到: 】: 啊那太好了~~: 我搞不懂那个左旋和右旋的问题。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――发信人: kczhao (多元文化), 信区: IntroEQ标题: Re: 第五章好难发信站: 北大未名站 (2008年12月24日09:12:33 星期三) , 站内信件重要要求两层介质的传播问题,微积分都不要求,考试中多层的也不做要求。

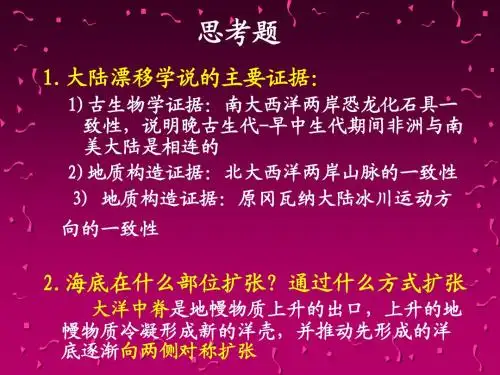

【在 tothepast (十月二日,深巷酒吧) 的大作中提到: 】: 第五章好难,各种数学的纠结,不知道赵老师会考到什么程度?--※ 来源:·北大未名站·[FROM: 162.105.73.19] Baidu最佳答案四、地球的中生代时期以上所说的中生代时期大陆分裂的历史根据是什么?分裂原因又是什么?这得从下面的假说说起。

建设工程抗震管理条例(2021)2021年07月19日标题:建设工程抗震管理条例发文字号:国令第744号日期:2021年08月04日中华人民共和国国务院令第744号《建设工程抗震管理条例》已经2021年5月12日国务院第135次常务会议通过,现予公布,自2021年9月1日起施行。

总理李克强2021年7月19日建设工程抗震管理条例第一章总则第一条为了提高建设工程抗震防灾能力,降低地震灾害风险,保障人民生命财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防震减灾法》等法律,制定本条例。

第二条在中华人民共和国境内从事建设工程抗震的勘察、设计、施工、鉴定、加固、维护等活动及其监督管理,适用本条例。

第三条建设工程抗震应当坚持以人为本、全面设防、突出重点的原则。

第四条国务院住房和城乡建设主管部门对全国的建设工程抗震实施统一监督管理。

国务院交通运输、水利、工业和信息化、能源等有关部门按照职责分工,负责对全国有关专业建设工程抗震的监督管理。

县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门对本行政区域内的建设工程抗震实施监督管理。

县级以上地方人民政府交通运输、水利、工业和信息化、能源等有关部门在各自职责范围内,负责对本行政区域内有关专业建设工程抗震的监督管理。

县级以上人民政府其他有关部门应当依照本条例和其他有关法律、法规的规定,在各自职责范围内负责建设工程抗震相关工作。

第五条从事建设工程抗震相关活动的单位和人员,应当依法对建设工程抗震负责。

第六条国家鼓励和支持建设工程抗震技术的研究、开发和应用。

各级人民政府应当组织开展建设工程抗震知识宣传普及,提高社会公众抗震防灾意识。

第七条国家建立建设工程抗震调查制度。

县级以上人民政府应当组织有关部门对建设工程抗震性能、抗震技术应用、产业发展等进行调查,全面掌握建设工程抗震基本情况,促进建设工程抗震管理水平提高和科学决策。

第八条建设工程应当避开抗震防灾专项规划确定的危险地段。

第42卷 第1期2020年2月地 震 地 质SEISMOLOGYANDGEOLOGYVol.42,No.1Feb.,2020doi:10.3969/j.issn.0253-4967.2020.01.0092008年MS8.0汶川地震诱发滑坡灾害在映秀地区的演化特征兰 剑 陈晓利(中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室,北京 100029)摘 要 强烈的地震不仅能够在山岳地区触发大量的同震滑坡,对震后灾区地质灾害的发育水平也存在重要影响。

因此,研究地震滑坡的演化特征对于强震区地质灾害防治具有重要作用。

文中以2008年MS8 0汶川地震震中附近受到强震扰动的映秀为研究区,通过对该区域(面积约66km2)震前1期(2005年4月)、震后5期(2008年6月、2011年4月、2013年4月、2015年5月和2017年5月)的高分辨率影像进行滑坡解译和编录,借助GIS平台,获取了高程、坡度、坡向、曲率、地层岩性、距最近水系的距离和距发震断裂的距离这7个主要因子的数据,研究地震滑坡的长期演化特征;同时,应用相关分析方法对比了不同时期的滑坡活动性强度,对该区域内汶川地震诱发的滑坡灾害的演化规律进行了研究。

结果表明,2008—2017年,研究区内的滑坡总面积急剧减少,同震滑坡面积从21 41km2降低到1 33km2,表明震后滑坡的灾害活动程度已经恢复或接近震前水平。

整体而言,研究区内滑坡的规模不断减小,滑坡活动性随着时间减弱,再活动滑坡和新增滑坡数量也相应减少。

滑坡灾害体面积减少的区域主要集中在高程为1000~2100m、坡度为30°~55°、坡向为40°~180°、曲率为-2~2的区域。

此外,汶川地震映秀研究区中的彭灌杂岩体环境更利于滑坡的产生,而沉积碎屑岩岩性更利于滑坡活动性的恢复。

距最近水系的距离>1600m时,水系对滑坡的影响作用逐渐减小,且研究区地震滑坡存在上盘效应,即断裂西北地区的滑坡数量远多于东南一侧。

第九章地震地震属于内动力地质作用。

它所产生的地震波能够引起地面的破坏,给人们带来危害;地震波的研究可以为认识地球的内部情况提供极为重要的信息,也是研究地球内部构造的重要途径。

第一节地震的基本概念一.地震概况地震是大地的振动。

它发源于地下某一点,该点称为震源。

振动从震源传出,在地球中传播。

地面上离震源最近的一点称为震中,它是接受振动最早的部位。

大地振动是地震最直观、最普遍的表现。

强烈的地震能导致山崩地裂,地面沉陷和隆起,地表错位,河水堵塞或决堤,建筑物倒塌或堤毁,电路走火,水道断裂等。

所有这一切都发生在倾刻之间。

在海底或滨海地区发生的强烈地震,能引起巨大的波浪,称为海啸(tsunami)。

海啸的波长最大可达数百公里,波速极快,每小时可达600—700km,在几小时内就能横过大洋。

波高在外海不显著(1m左右),传到海岸浅水地带便急剧增高,可达十余米到几十米,以致使大量海水涌向陆地,在沿岸地带造成破坏。

地震是极其频繁的。

全球每年发生地震约500万次。

但是,大部分地震的震级低,只有通过仪器才能察觉。

人们能直接感觉的地震每年约5万次。

其中破坏性严重的地震每年约1—2次。

一般8级以上的特大地震要间隔若干年才发生一次。

二.地震的类型按成因分类:构造地震(tectonic earthquake),又称断裂地震(faulted earthquake) ;火山地震(volcanic earthquake) ;陷落地震(fallen earthquake) 。

1.构造地震由于构造运动使地下岩石突然发生错断所引起,在一定的条件之下,岩石具有刚性,而且位于地下的岩石恒处于某种构造“力”的作用之下。

岩石受力达一定程度就要发生变形,包括体积和形态的改变。

地震成因的弹性回跳说作用力的强度一旦超过了岩石强度,岩石就要破裂,或断开,或错位。

变形的前期属于弹性变形(elastic deformation),岩石在弹性变形阶段,变形量是逐渐加强的,而岩石由弹性变形发展到破裂是突变的和快速的。

变形的岩石通过破裂将已积累的“应力”迅速释放出来,然后,岩块“弹回”到原来的位置,遂引起弹性振动,构造地震是地球内部能量释放的过程,是地球内部能量转化的一种形式。

各处岩石受力是不均匀的,而且不同岩石的强度不一,抗破裂的能力也不一,因而只是在受力最集中且最易于发生突然破裂的岩石所在部位才会有地震发生。

构造地震分布最广,其强度一般也最大。

地球上约90%的地震和破坏性最大的地震都属构造地震,常分布在地壳活动带及其附近。

2.火山地震是由火山活动引起的,其特点是震源较浅一般不超过10km,数量较少,约占地震总数的7%,影响的范围较小,主要集中于火山活动带,而且,一般由中性和酸性岩浆喷发的火山所引起的。

山活动之所以会产生地震,主要是因为地下岩浆的冲击或者由于强烈的爆炸并导致地层的移动。

位于现代活动火山带上的意大利、日本、印度尼西亚等国及堪察加半岛等最容易发生火山地震。

3.陷落地震主要是在重力作用下,由于块体运动或地面、地下塌陷引起的,它主要发生在可溶性岩石分布地区,矿井下面以及山区。

(1)可溶性岩石在石灰岩发育的地区,岩石被地下水长期溶蚀,形成巨大地下空洞,一旦上覆岩石的重量超过岩石支撑的能力,地表即发生塌陷,引起地震。

(2)矿井及山区在矿井下面,尤其是煤矿,因其采空区范围较大,如无足够的回填,上覆岩层也可能发生崩塌,引起地震。

陷落地震震源很浅,影响范围局部,震级也不大,强度小,因而传播不远,破坏性不大。

这种地震为数很小,约占地震总数的3%。

4.人为诱发地震由于修建水库、人工爆破、采矿、注水、抽水等一系列外界因素触发而引起的地震称为诱发地震。

诱发地震影响范围小,破坏力也更小。

(1)人造地震灌注液体诱发小断层活动,地下核爆炸,水库的建设,引起地壳负荷加大。

诱发地震是人类活动、大型工程等影响的结果,因此,在制定大型工程时,首先要做的是环境地质工作,确保工程的安全性与可实施性。

此外,在高山地区,由于悬崖或陡坡上大量岩石的崩落也可能造成地震。

不同成因的地震,震源的深度不同,构造地震的震源深度可以由数公里到数百公里;火山地震及陷落地震的震源深度一般在数公里以内。

按照震源深度可以将地震分为:深源地震,其震源深度为300-700km;中源地震,其震源深度为70-300km;浅源地震,其震源深度<70km。

破坏性最大的地震都属于浅源地震,它约占全球地震总数的90%,而且其震源多集中在地表以下5-20km的深度范围内。

三.构造地震的发展过程一次大地震的发生,通常只经过几秒到几十秒的时间,但任何一次地震的形成都有其孕育、发生和衰减的过程。

一般可分为前震、主震和余震三个阶段。

前震:强烈地震发生前,往往有一系列微弱或较小的地震。

前震显著:1966年3月8日河北邢台地震前震不显著:1976年7月28日唐山地震。

一般说来,往往有前震作为发生强震的预兆,某一系列地震中最强烈的一次震动,称为主震。

通常表现为巨大能量的释放,震感最强。

但也有一些地震的主震并不突出,例如一些小型构造地震。

强烈地震过后,在震中及其附近地区,往往还有一系列小于主震的地震,称余震。

其强度与频度时高时低,持续时间可达数月甚至数年之久。

如1920年宁夏海原大地震,余震三年未息。

但余震总的趋势是逐渐衰减直至平静下来。

第二节地震波与地震仪岩石振动是通过岩石的质点以弹性波形式传播的。

从震源中产生的弹性波称为地震波。

一.地震波按传播的方式,分为三类1.纵波推进波:波动时质点作前后运动,物质呈疏密交替,质点的振动方向与波的传播方向一致。

纵波在固态、液态及气态的介质中均能传播。

纵波的速度快,在地壳中的传播速度为5.5-7km/s,是最先到达震中的波动。

因纵波最先到达震中,因而地震时地面总是最先发生上下振动,其破坏性较弱。

2.横波是剪切波(shear waves)。

其波动时质点的振动方向与波的前进方向垂直。

横波只能在固体中传播,在地壳中的传播速度是3.2-4.0km/s,是第二个到达震中的波动。

因横波是横向振动,当横波到达震中时,地面发生左右抖动或前后抖动。

这种振动方式对建筑物破坏较强。

3.表面波又称为L波它不是从震源发生的,而是由纵波与横波在地表相遇后激发产生的。

它仅沿地表面(或沿不同介质的界面)传播,不能传入地下。

其波长大,振幅大,传播速度比横波几乎小1倍。

其振动方式兼有纵波与横波的特点,类似于质点作圆周式振动的水波。

地震的破坏性后果都与地震波有直接或间接关系。

研究地震波就成为研究地震和预报地震的基础工作。

二.地震仪记录地震波的仪器称为地震仪(seismograph),它能客观而及时地将地面的振动记录下来。

其基本原理是利用一件悬挂的重物的惯性,地震发生时地面振动而它保持不动。

由地震仪记录下来的震动是一条具有不同起伏幅度的曲线,称为地震谱(seismic spectrum)。

曲线起伏幅度与地震波引起地面振动的振幅相应,它标志着地震的强烈程度。

从地震谱可以清楚地辨别出各类震波的效应。

纵波与横波到达同一地震台的时间差,即时差(图中的S—P),与震中离地震台的距离成正比,离震中越远,时差越大。

由此规律即可求出震中离地震台的距离,即震中距图中XA、Xb,Xc)。

根据三个不在一条直线上的地震台所得的震中距用三点交绘法即可求出震中位置。

东汉末年(公元132年),我国著名科学家张衡发明了最早的地震仪,称为候风地动仪。

它有八个方位,每个方位上均有一条口含铜珠的龙,在每条龙的下方都有一只蟾蜍与其对应。

任何一方如有地震发生,该方向龙口所含铜珠即落入蟾蜍口中,由此便可测出发生地震的方向。

当时利用这架仪器成功地测报了西部地区发生的一次地震,引起全国的重视。

这比起西方国家用仪器记录地震的历史早一千多年。

第三节地震的强度一.地震的震级震级(magnitude)是衡量地震绝对强度的级别。

震级的计算是取距震中l00km处由标准地震仪记录的地震波最大振幅的对数值。

振幅的单位为um。

如最大振幅值为10mm,即10000um,其对数值为4,地震震级即为4。

地震震级的大小取决于地震释放的能量,释放的能量越大,地震的震级越高。

目前已知最强地震的震级是8.9级。

其释放的能量为1.4X1025尔格。

接近27000颗广岛型原子弹释放的能量。

8级地震的能量约为4级地震的十万倍。

5级以上地震能够造成一定程度的破坏,3.5级以下地震一般情况下不能为人们所感觉。

二.地震的烈度地震对地面破坏的程度,称为烈度。

同一次地震在不同地区造成的破坏程度不同,故具有不同的烈度。

震中区破坏最厉害,离震中越远烈度越低。

烈度相同点的连线,称为等震线。

地表各处由于地质条件不均一,破坏程度就不一样,因而等震线并不是规则的同心圆。

烈度的分级:它是根据地面的破坏情况来确定的,一般分为12级。

12级烈度是毁灭性的,6级以上的烈度都具有破坏性。

1级:无感、仪器才能记录到;2级:个别非常敏感但完全静止的人有感;3级:室内少数静止的人感觉有振动,悬挂物有些摇动;4级:室内大多数人和室外少数人有感觉,少数人从梦中惊醒,门窗、顶篷、器皿等有时轻微作响;5级:室内几乎所有人和室外大多数人能感觉到,多数人从梦中惊醒,挂钟停摆,不稳器皿翻倒或落下,墙上灰粉散落,抹灰层上可以有细小裂缝。

6级:一般民房少数损坏,简陋的棚窑少数破坏,甚至有倾倒,潮湿疏松土里会出现裂缝,山区偶有不大的滑坡。

7级:一般民房大多数损坏,少数破坏,坚固的房屋也可能有破坏,民房烟囱顶部损坏,个别牌坊和塔或工厂烟囱轻微损坏,井泉水位可能发生变化。

8级:一般民房多数破坏,少数倾倒,坚固的房屋可能有倾倒的,有些碑和纪念物损坏、移动或翻倒,土质地面有烈缝,宽达10cm以上,常有挟泥沙的水喷出,上石松散的山区有崩滑,人畜有伤亡:9级:一般民房多数倾倒,许多坚固的房屋遭受破坏,少数顷倒;10级:坚固的房屋多数倾倒。

地表裂缝成带断续相连,总长度可达几公里,有时可局部穿过坚实的岩石。

11级:坚固房屋普遍毁坏。

山区有大规模的崩塌,地表产生相当大的垂直和水下断裂,地下水位剧烈变化。

12级:一切建筑物普遍毁坏,广大地区内地形改变很大,地面与地下水系均被破坏,洪水滥流,山区崩塌,土陷,动植物遭到毁灭。

地震的震级与烈度是度量地震强度的两种不同方法。

同一地震只有一个震级,烈度则随离震中或震源的距离而不同。

同一震级的地震在不同的地区造成不同烈度的破坏,而且同一地点、同一震级的地震,其震源越浅,造成的破坏越大,烈度越高。

第四节地震的分布一.按时间的分布根据历史资料,地震在全世界、一个地区或一个地震带,有活跃期和平静期交替的现象,表现出一定的间歇性,有时甚至具有近似的周期。

统计全球1904~1976年发生的≥7级的地震,大致可以划分出三个地震活跃期、二个相对平静期,每个活跃期为20年,平静期为10年左右。