文言文语法现象

- 格式:ppt

- 大小:612.50 KB

- 文档页数:18

文言文语法现象归纳嘿,同学们!咱们今天来聊聊文言文那些有趣的语法现象。

先来说说实词。

实词就像文言文这个大舞台上的主角,它们的作用可大了。

比如说“吾日三省吾身”中的“日”,在这里可不是指太阳哦,而是“每天”的意思,这就是实词的一种用法——名词作状语。

想象一下,你每天都要像个小闹钟一样,定时三省吾身,是不是很有画面感?再讲讲虚词。

虚词就像是舞台上的配角,虽然看起来不那么起眼,但少了它们可不行。

“之”这个字常见吧,“学而时习之”里的“之”,指的是学过的知识。

但在“水陆草木之花”中,“之”就是“的”的意思。

是不是有点像孙悟空会七十二变,同一个“之”字,在不同的地方就有不同的模样。

然后是特殊句式。

“何陋之有?”这是个宾语前置句,正常语序应该是“有何陋”。

这就好像是把东西放错了位置,得重新整理整理才能明白。

还有“马之千里者”,这是个定语后置句,正常应该是“千里之马”。

就像是把马的定语放到后面去了,得转个弯才能理解。

词类活用也是文言文的一大特色。

“春风又绿江南岸”中的“绿”字,本来是形容词,在这里变成了动词,让江南岸一下子变得生机勃勃。

就好像是春风有了魔法棒,轻轻一挥,江南岸就绿了。

给大家讲个我自己的经历。

有一次我去参观一个古建筑,看到墙上刻着一首文言文的诗。

我兴致勃勃地读起来,结果好多语法现象没搞懂,那叫一个尴尬。

回去之后我就下定决心,一定要把文言文的语法弄明白。

文言文的语法现象就像是一个神秘的宝藏,等着我们去挖掘。

只要我们用心去探索,就能发现其中的乐趣和奇妙。

比如说“使动用法”,“苦其心志”里的“苦”,不是说心里苦,而是“使……受苦”。

“意动用法”也很有趣,“渔人甚异之”中的“异”,是“对……感到奇怪”。

还有判断句,“陈胜者,阳城人也”,多直接明了。

被动句“国险而民附,贤能为之用”,让我们知道了国家的情况。

同学们,文言文的语法世界是不是很精彩?只要我们多阅读、多思考,就能像在迷宫中找到出口一样,轻松应对各种语法现象。

文言文中常见语法现象第一篇:文言文中常见语法现象文言文中常见语法现象一、使动用法使动用法:使动用法是指谓语动词对宾语含有“使它怎么样”或“使它成为什么”的意味,它能让宾语具有“使动”动词所赋予的行为和性状。

(1)动词使动用法。

例1:行仁义而怀西戎,遂王天下。

(《五蠹》)怀:使……归顺。

例2:直可惊天地,泣鬼神。

(《〈黄花冈七十二烈士事略〉序》惊:使……震惊。

泣:使……悲泣。

(2)名词使动用法。

例1:文王以百里之壤而臣诸侯。

(《毛遂自荐》)臣:使……称臣。

例2:先破秦入咸阳者王之。

(《鸿门宴》)王:使……为王。

(3)形容词使动用法。

例1:既来之,则安之。

(《季氏将伐颛臾》)安:使……安。

例2:大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!(《廉颇蔺相如列传》)急:使……急。

二、意动用法所谓意动动词,就是含有认定意义的动词,它对宾语含有“以为什么”或“以为怎样”的意思,或者把宾语所表示的人或事物看成是什么或看成怎样。

古汉语表示意动的动词有“以……为……”、“以为”、“为”等。

如:例1:市人皆以赢为小人。

(都市里的人都认为我侯赢是个小人。

)《信陵君窃符求赵》例2:皆以美于徐公。

(全都认为我比徐公美。

)《邹忌讽齐王纳谏》但是,在古汉语里可以有另外一种表示方法,它可以不用意动动词,而用别的词来代替意动动词,并简化结构,我们称之为意动用法。

(1)名词用作意动动词。

名词用作意动动词,就是把名词放在宾语前面,把宾语所表示的人或事物,看成是这个名词所表示的人或事物。

如:例1:孟尝君客我。

(孟尝君把我当作客人。

)《冯谖客孟尝君》例2:侣鱼虾而友麋鹿。

(把鱼虾当作伴侣,把麋鹿当作朋友。

)《前赤壁赋》(2)形容词用作意动动词。

形容词用作意动动词,就是把形容词放在宾语前面,把宾语所表示的人或事物,看成是这个形容词所表示的看成怎样。

形容词用作意动动词后所构成的动宾式,所表示的内容和古汉语的“以……为……”一样。

如:例1:成然之。

(成名认为他的妻子的话很对。

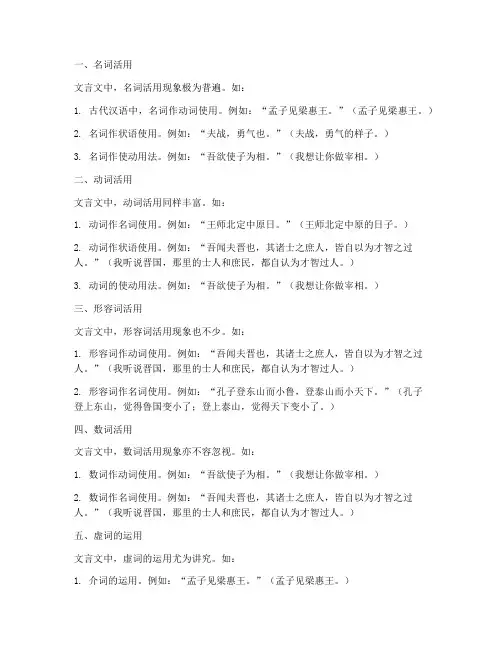

一、名词活用文言文中,名词活用现象极为普遍。

如:1. 古代汉语中,名词作动词使用。

例如:“孟子见梁惠王。

”(孟子见梁惠王。

)2. 名词作状语使用。

例如:“夫战,勇气也。

”(夫战,勇气的样子。

)3. 名词作使动用法。

例如:“吾欲使子为相。

”(我想让你做宰相。

)二、动词活用文言文中,动词活用同样丰富。

如:1. 动词作名词使用。

例如:“王师北定中原日。

”(王师北定中原的日子。

)2. 动词作状语使用。

例如:“吾闻夫晋也,其诸士之庶人,皆自以为才智之过人。

”(我听说晋国,那里的士人和庶民,都自认为才智过人。

)3. 动词的使动用法。

例如:“吾欲使子为相。

”(我想让你做宰相。

)三、形容词活用文言文中,形容词活用现象也不少。

如:1. 形容词作动词使用。

例如:“吾闻夫晋也,其诸士之庶人,皆自以为才智之过人。

”(我听说晋国,那里的士人和庶民,都自认为才智过人。

)2. 形容词作名词使用。

例如:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

”(孔子登上东山,觉得鲁国变小了;登上泰山,觉得天下变小了。

)四、数词活用文言文中,数词活用现象亦不容忽视。

如:1. 数词作动词使用。

例如:“吾欲使子为相。

”(我想让你做宰相。

)2. 数词作名词使用。

例如:“吾闻夫晋也,其诸士之庶人,皆自以为才智之过人。

”(我听说晋国,那里的士人和庶民,都自认为才智过人。

)五、虚词的运用文言文中,虚词的运用尤为讲究。

如:1. 介词的运用。

例如:“孟子见梁惠王。

”(孟子见梁惠王。

)2. 连词的运用。

例如:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

”(孔子登上东山,觉得鲁国变小了;登上泰山,觉得天下变小了。

)3. 助词的运用。

例如:“吾欲使子为相。

”(我想让你做宰相。

)总之,文言文翻译中的语法点繁多,需我们细细品味。

只有深入理解文言文语法,才能准确翻译文言文,领略古人的智慧。

文言文语法现象文言文是中国古代的书面语言,其语法现象与现代汉语有较大的差异。

了解这些语法现象对于准确理解和欣赏文言文至关重要。

词类活用是文言文语法中的一个重要现象。

名词可以用作动词,比如“驴不胜怒,蹄之”中的“蹄”,原本是名词“蹄子”,在这里用作动词,意为“用蹄子踢”。

形容词也能用作动词,像“春风又绿江南岸”里的“绿”,本是形容词“绿色的”,在此处被用作动词,意思是“使……变绿”。

动词还能用作名词,例如“殚其地之出,竭其庐之入”中的“出”和“入”,原是动词“出产”和“收入”,在这里变成了名词,分别指“出产的东西”和“收入的财物”。

使动用法和意动用法也较为常见。

使动用法是指动词具有“使宾语怎么样”的意思。

比如“必先苦其心志,劳其筋骨”,“苦”和“劳”就是使动用法,即“使……痛苦”“使……劳累”。

意动用法则是主语主观上认为宾语具有某种性质或状态。

“渔人甚异之”中的“异”就是意动用法,意思是“认为……奇异”。

文言文中的实词和虚词也有其独特之处。

实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词等,具有实在的意义。

虚词则不能单独充当句子成分,包括副词、介词、连词、助词、叹词等。

例如“之”这个虚词,用法就颇为多样。

它可以作代词,如“学而时习之”,代指学过的知识;可以作助词,如“怅恨久之”,起补充音节的作用;还可以作动词,如“吾欲之南海”,意思是“到……去”。

文言文中的句式也与现代汉语不同。

判断句常常通过特定的词语或句式来表示,如“……者,……也”“……,……也”“……者,……”等。

“陈胜者,阳城人也”就是典型的判断句。

倒装句包括宾语前置、定语后置、状语后置等。

“何陋之有”是宾语前置,正常语序应为“有何陋”;“马之千里者”是定语后置,正常语序是“千里之马者”;“战于长勺”则是状语后置,正常语序为“于长勺战”。

省略句在文言文中也屡见不鲜。

主语、谓语、宾语等成分都可能被省略。

比如“永州之野产异蛇,(蛇)黑质而白章”,省略了主语“蛇”;“一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭”,省略了谓语“鼓”。

文言文词类活用现象在文言文中,词类活用是一种常见的语法现象。

它是指某些词在特定的语境下,临时改变了其基本的语法功能,而具备了其他词类的特点。

下面将分别介绍文言文中的几种常见词类活用现象。

一、名词用作动词名词用作动词是指名词在句子中临时具备了动词的语法功能。

例如:1. 衣锦还乡。

(衣:穿衣)2. 风正一帆悬。

(风:顺风)二、动词用作名词动词用作名词是指动词在句子中临时具备了名词的语法功能。

例如:1. 蚕食鲸吞。

(蚕、鲸:蚕一样地吞食)2. 燕雀处堂。

(燕雀:比喻敌人)三、形容词用作动词形容词用作动词是指形容词在句子中临时具备了动词的语法功能。

例如:1. 根深蒂固。

(根:扎根)2. 厚积薄发。

(厚、薄:积累丰富和积累少)四、形容词用作名词形容词用作名词是指形容词在句子中临时具备了名词的语法功能。

例如:1. 夫唯大雅,卓尔不群。

(大雅:高尚的人)2. 聪明正直。

(聪明:聪明智慧的人)五、名词作状语名词作状语是指名词在句子中临时具备了状语的语法功能。

例如:1. 风餐露宿。

(风、露:在风里吃,在露天睡)2. 车载斗量。

(车、斗:用车子装,用斗量)六、使动用法使动用法是指动词或形容词在后面接宾语时,不表示动作的直接对象,而是表示动作行为对其他事物产生了影响或结果。

例如:1. 栗斯惴惴,生之者甚少。

(生之者甚少:使人活下来的很少)2. 损己利人。

(损己利人:使自己受损失而使别人得到好处)3. 完璧归赵。

(完璧归赵:使璧完整地归还赵国)4. 亡羊补牢。

(亡羊补牢:使羊丢失后再修补羊圈)5. 惊弓之鸟。

(惊弓之鸟:被弓箭吓怕了的鸟)6. 毛骨悚然。

(毛骨悚然:使汗毛竖起,使骨头发冷)7. 息事宁人。

(息事宁人:使事情平息下来,使人们安静下来)。

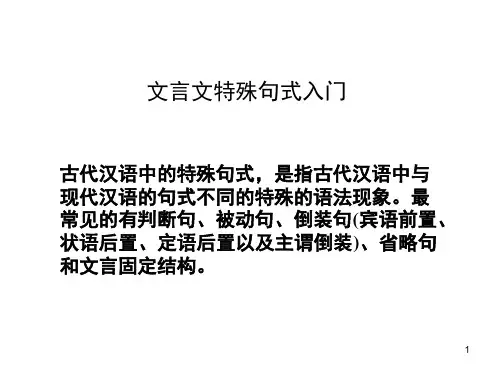

文言文的五种现象一、文言特殊句式文言特殊句式一般分四类:判断句、被动句、省略句、倒装句。

其中较难理解的是倒装句。

现代汉语习惯的常规语序,一般为“主—谓—宾”“定(状)—中心词”,即主语在谓语前,谓语在宾语前,修饰语在中心语前;但有时因修辞、强调等的需要语序会发生变化。

如果以这个常规语序为标准的话,我们会发现一些文言文句子有许多次序颠倒的情况,这是古人说话的习惯。

这就像广州方言“我走先”及普通话“我先走”一样,没有修辞或强调的意义。

但为了方便我们学习,就称它为“倒装句”,即指文言文中一些句子成分的顺序出现了前后颠倒的情况。

我们把那些谓语放在主语前的现象叫做“谓语前置”或“主谓倒装”,那些宾语放在谓语动词或介词前面的现象叫做“宾语前置”,把那些定语放在中心语后的现象叫做“定语后置”,把那些介词短语即状语放在中心语后的现象叫做“介词短语后置”或“状语后置”。

1.判断句文言文中的判断句,从内容上看,和现代汉语的判断句没什么区别,都是对人、事、物、情况、原因作肯定或否定判断;从形式上看,最大的区别就是一般不用“是”作判断词。

文言文中判断句最常见的表示方法有以下几种:①主语后面用“者”字(有时也可不用)表示停顿,再说出谓语,最后用“也”字收尾。

例如:“子瑜者,亮兄瑾也。

”(《赤壁之战》)②主谓之间不用判断词,只靠主谓语先后排列表示判断。

例如:“况刘豫州王室之胄。

”(《赤壁之战》)③用副词“乃”、“则”即“皆”等表判断。

④用给定副词“非”等表否定判断。

⑤动词“是”、“为”表判断。

2.被动句古今被动句有相同点,即主语是动作的承受者。

判断方式:①动词后用介词“于”、“受……于……”;②用“为”、“为……所……”;③用“见”、“见……于……”;④用介词“被”;⑤无标志(意念被动句)。

如:“解惑其诚。

”3.省略句文言文中的句子结构显得比现代汉语简洁,原因之一是常省略句子的某些成分,这就是省略句。

从省略的对象看,①省略主语;②省略谓语;③省略动词或介词宾语;④省略介词。

文言文语法现象自古文化璀璨,诸子百家,经典名篇,其涵盖古往今来各个领域,且有其各自独特的语言表达方式。

其中,“文言文”作为古典汉语之一,已经成为了我国传统文化中的重要组成部分。

文言文语法则是文言文中的重要一环,其结构规则、词汇、语法现象等都非常严谨和繁多。

本文将逐一详细解读文言文中的语法现象并探究其所体现的文化内涵。

一、名词和量词文言文作为一种古代文化语言,在其名词和量词方面具有其独特的表现形式。

名词作为文言文中的一个重要句子成分,其在文言文中的数相当于现代汉语中的单复数,但文言文中的数的表达有其独特的方式,常用“一二三四”等数字表示。

例如:“五年之内”、“十年之间”等。

量词则是文言文中名词的数量单位,其与名词之间的组合关系也体现了文言文中的特别规则。

文言文中的量词表达方法通常采用古代汉民族习用的“枚、斤、石、贯、符”等单位。

例如:“一斤黄金,五百贯银子”等。

二、状语和定语状语是文言文中句子的重要成分,用来修饰动词、形容词和副词等词类,表示时间、地点、方式等相关意义。

状语的使用方法相对于现代汉语而言更为严格和规范。

例如:“众人缄口不言,密室中安静无声”。

定语则是文言文句子中,用于修饰名词或代词的形容词或形容词性词组。

文言文中的定语表达方式通常较为简洁,但所表达的意义却非常准确。

例如:“炎帝赤松,黄帝显芝”。

三、动词和时态动词是文言文中最重要的语法成分之一,所表达的意义完全依赖于其口音、语态、时态和语气等,而其中时态则是动词中最为关键的部分。

文言文中的动词时态有三种:完毕式、进行式和趋向式。

例如:“风起云生,日落夜伸”。

四、语法符号作为一种古典文化语言,文言文中的语法符号和现代汉语所使用的都有所不同。

例如:文言文中的逗号与现代汉语中的意义相同,但使用方法要更为严格和规范,一般用于句子中的断句和引号的强制注释。

结论总而言之,文言文语法现象所体现的是一种严谨、规范、准确的文化语言,其内涵丰富、涵盖广泛,让我们深深地感受到了传统文化的独特魅力。

题目:古代文言文的特殊语法古代文言文的特殊语法一、介绍古代文言文是中国古代的一种书面语言,具有独特的语法结构和用词方式。

本文将介绍古代文言文中的一些特殊语法现象。

二、宾语前置古代文言文中,常常出现宾语前置的现象。

即宾语在句子中位于动词之前。

这种语法结构使得句子更加紧凑,突出了动作的主体。

例如:明月几时有,把酒问青天。

在这句诗中,“明月几时有”是宾语前置的典型例子。

三、否定句的倒装在古代文言文中,否定句常常采用倒装的方式来表达。

即把谓语动词提前至主语之前,或者将全句的次序颠倒。

例如:非我莫属。

这句话的正确顺序应该是“莫属非我”,但为了突出否定的意义,将次序颠倒。

四、成语的使用古代文言文中常常使用成语,这是其独特的表达方式之一。

成语的使用能够简明扼要地表达复杂的含义,增加文章的艺术性。

例如:金戈铁马,气吞万里如虎。

这句话中的“金戈铁马”和“气吞万里如虎”都是常用的成语,通过使用成语,可以以简洁的方式表达出强烈的意义。

五、句式的变化古代文言文中,句式的变化丰富多样。

可以使用平行结构、对仗、反问等手法来增强语言的表达力和艺术感。

例如:天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

这句诗通过使用对偶的句式,将情感表达得淋漓尽致。

结论古代文言文的特殊语法具有独特的魅力,它大大拓展了中文的表达方式。

通过学习和欣赏古代文言文,我们可以更好地理解古人的思想和情感,同时也能够在现代汉语写作中运用一些古代语法结构和表达方式,使文笔更加丰富多样。

文言文中常见语法现象文言文中常见语法现象一、使动用法使动用法:使动用法是指谓语动词对宾语含有“使它怎么样”或“使它成为什么”的意味,它能让宾语具有“使动”动词所赋予的行为和性状。

(1)动词使动用法。

例1:行仁义而怀西戎,遂王天下。

(《五蠹》)怀:使……归顺。

例2:直可惊天地,泣鬼神。

(《〈黄花冈七十二烈士事略〉序》惊:使……震惊。

泣:使……悲泣。

(2)名词使动用法。

例1:文王以百里之壤而臣诸侯。

(《毛遂自荐》)臣:使……称臣。

例2:先破秦入咸阳者王之。

(《鸿门宴》)王:使……为王。

(3)形容词使动用法。

例1:既来之,则安之。

(《季氏将伐颛臾》)安:使……安。

例2:大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!(《廉颇蔺相如列传》)急:使……急。

二、意动用法所谓意动动词,就是含有认定意义的动词,它对宾语含有“以为什么”或“以为怎样”的意思,或者把宾语所表示的人或事物看成是什么或看成怎样。

古汉语表示意动的动词有“以……为……”、“以为”、“为”等。

如:例1:市人皆以赢为小人。

(都市里的人都认为我侯赢是个小人。

)《信陵君窃符求赵》例2:皆以美于徐公。

(全都认为我比徐公美。

)《邹忌讽齐王纳谏》但是,在古汉语里可以有另外一种表示方法,它可以不用意动动词,而用别的词来代替意动动词,并简化结构,我们称之为意动用法。

(1)名词用作意动动词。

名词用作意动动词,就是把名词放在宾语前面,把宾语所表示的人或事物,看成是这个名词所表示的人或事物。

如:例1:孟尝君客我。

(孟尝君把我当作客人。

)《冯谖客孟尝君》例2:侣鱼虾而友麋鹿。

(把鱼虾当作伴侣,把麋鹿当作朋友。

)《前赤壁赋》(2)形容词用作意动动词。

形容词用作意动动词,就是把形容词放在宾语前面,把宾语所表示的人或事物,看成是这个形容词所表示的看成怎样。

形容词用作意动动词后所构成的动宾式,所表示的内容和古汉语的“以……为……”一样。

如:例1:成然之。

(成名认为他的妻子的话很对。

)《促织》例2:又安敢毒耶?(我又怎么敢认为这个差役痛苦呢?)《捕蛇者说》例3:吾妻之美我者。

【精】文言文语法规则总结一、基本语法规则1. 文言文的基本语序为主谓宾的倒装结构,例如:“天空中,飘着白云。

”2. 文言文中没有人称代词,需要根据上下文推断主语。

3. 动词的时态和语气主要通过副词和助词来表示,例如:“已/尚/将/略/微/殆”等。

4. 文言文中的词语多为双音节或多音节,较少使用单音节词。

二、名词1. 名词的单复数形式通常不变,有时可以通过上下文判断单复数。

2. 名词可以通过加上量词来表示具体数量,例如:“一辆车,三片纸”等。

3. 名词也可以通过加上数量词和描述词来表示具体数量和质量,例如:“七只大白兔,一群勇敢的战士”。

三、动词1. 动词的时态主要通过副词和助词来表示,例如:“已/尚/将/略/微/殆”等。

2. 动词的语气主要通过副词和助词来表示,例如:“宜/必/当/且/可/允”等。

四、形容词1. 形容词通常位于名词之前,表示名词的性质、特征或状态,例如:“美丽的风景,高大的建筑”等。

2. 形容词可以通过加上副词来加强或减弱描述的程度,例如:“非常美丽,稍微晚一点”等。

五、副词1. 副词用来修饰动词、形容词和其他副词,表示时间、地点、方式、程度等,例如:“徐徐地吹,非常美丽,稍微晚一点”等。

2. 副词也可以通过重叠和重复的方式来加强描述的程度,例如:“徐徐然吹,美丽美丽”等。

六、连词1. 连词用来连接句子或词语,表示递进、转折、因果、比较等关系,例如:“而且,然则,所以,犹如”等。

七、助词1. 助词用来表示语气、时态、否定、疑问等意义,例如:“乎,者,焉,也,未”等。

以上是文言文的主要语法规则总结,希望对您有所帮助。

文言文的语法结构和特殊用法文言文是古代汉语的一种文体,具有独特的语法结构和特殊的用法。

本文将从词序、短语、句式、修辞等方面介绍文言文的语法结构和特殊用法。

一、词序的特点文言文的词序与现代汉语存在明显差异。

1. 主谓宾的固定顺序文言文中,主语通常放在句首,谓语动词紧接其后,而宾语则放在谓语动词之后。

例如:“人之初,性本善。

”(《论语》)2. 直接宾语放在间接宾语之后文言文中,直接宾语常常放在间接宾语的后面,这与现代汉语正好相反。

例如:“我欲与君相知,长命无绝衰。

”(《木兰诗》)二、短语的特点文言文中有一些特殊的短语结构,常常出现在句子中,表达特定的含义。

1. 比拟短语比拟短语是文言文中常见的修辞手法,用来进行比喻和象征。

比拟短语常以“如”、“若”、“似”等词开头,表示一种类似或相似的关系。

例如:“如水之清,如山之巍。

”(《论语》)2. 接续短语接续短语是文言文中表示因果关系、条件关系等的常用短语。

“以”、“故”、“若”等词常用来表示因果关系,而“若”、“如”、“倘若”等词则用来表示条件关系。

例如:“以心做人,则为心之德。

”(《论语》)三、句式的特点文言文有一些独特的句式结构,常常运用于修辞或表达特定含义。

1. 并列句式并列句式是文言文中常见的句式之一,用来表达并列的关系。

常见的并列连词有“且”、“而”、“乃”等。

例如:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

”(《礼记》)2. 倒装句式倒装句式是文言文中常用的修辞手法之一,用来强调句子的某一部分或达到鲜明的修辞效果。

常见的倒装方式有主谓倒装、宾语前置倒装等。

例如:“明日复明日,明日何其多。

”(《千家诗》)四、修辞手法的特点文言文中存在丰富多样的修辞手法,常用于修辞或表达情感。

1. 比喻比喻是文言文中最常用的修辞手法之一,通过对事物间相似或类似的特点进行比较,以达到形象明确或引发联想的效果。

例如:“人生如梦,一樽还酹江月。

”(杨万里《临江仙·滚滚长江东逝水》)2. 借代借代是文言文中常用的修辞手法之一,用一个事物来代替另一个事物,以达到修辞或表达的目的。