(完整版)北京市居住公共服务设施配置指标

- 格式:docx

- 大小:16.35 KB

- 文档页数:5

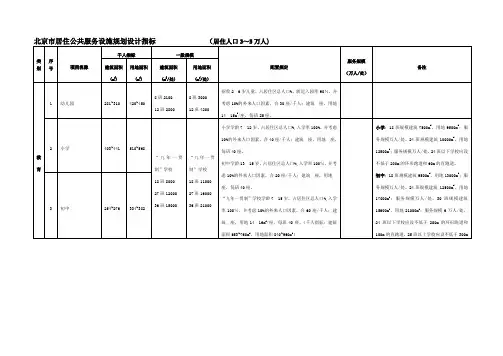

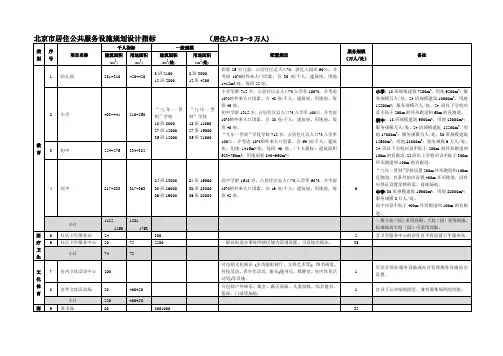

招收26岁儿童,占居住区总人口%,就近入园率90%,并考虑10%的外来人口因素,合30座/千人;建筑座,用地1415m2/座,每班25座。

小学学龄712岁,占居住区总人口%,入学率100%,并考虑10%的外来人口因素,合40座/千人;建筑座,用地座,每班40座。

初中学龄1315岁,占居住区总人口%,入学率100%,并考虑10%的外来人口因素,合20座/千人;建筑座,用地座,每班40座。

“九年一贯制”学校学龄715岁,占居住区总人口%,入学率100%,并考虑10%的外来人口因素,合60座/千人;建筑座,用地1416m2/座,每班40座。

(千人指标:建筑面积653~760m2,用地面积840~960m2)高中学龄1618岁,占居住区总人口%,入学率98%,并考虑10%的外来人口因素,合19座/千人;建筑座,用地座,每班45座。

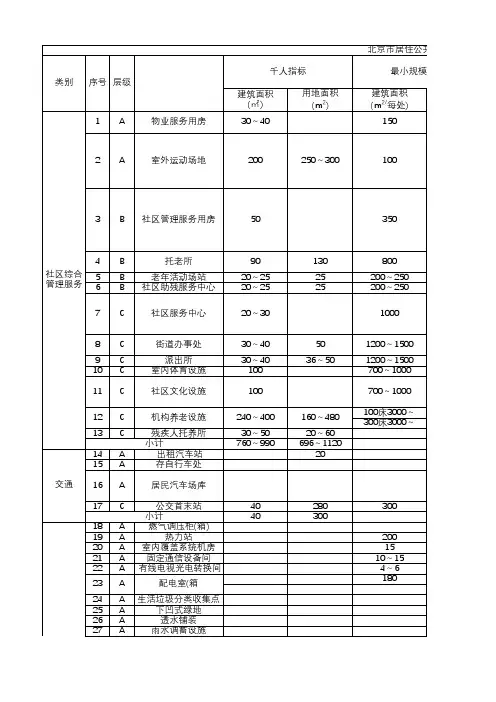

611551260158117632351 40045014004508001000353520303530401200150035 30403650120015001500180035 203035286100老年人口占居住区总人口20%,百名老人设置床位张,合5床/千人。

按建筑1520m2/床,用地2530m2/床标准设置。

设置床位及相应娱乐康复健身设施(包含不少于30张床位的日间照料护理中心)。

3511500200025004000残疾人口占居住区总人口5%,百名残疾人设置床位4张,合2床/千人。

按建筑1520m2/床,用地2530m2/床标准设置。

设置床位及相应娱乐康复健身设施。

1401502052151702004000500023车位/户。

含居民汽车场库车位/户,社会停车场库车位/户。

190220235225037501500250035万门/处。

普通住宅的固定电话用户线不应少于2线(即2对线)/户,每万户居民须设置容量2万门。

5060万m2设一处。

独立设置:10万m2设一处,建筑面积120m2。

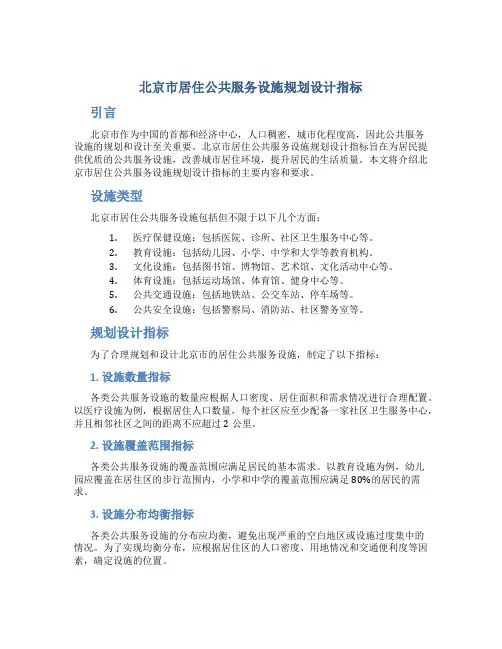

北京市居住公共服务设施规划设计指标引言北京市作为中国的首都和经济中心,人口稠密,城市化程度高,因此公共服务设施的规划和设计至关重要。

北京市居住公共服务设施规划设计指标旨在为居民提供优质的公共服务设施,改善城市居住环境,提升居民的生活质量。

本文将介绍北京市居住公共服务设施规划设计指标的主要内容和要求。

设施类型北京市居住公共服务设施包括但不限于以下几个方面:1.医疗保健设施:包括医院、诊所、社区卫生服务中心等。

2.教育设施:包括幼儿园、小学、中学和大学等教育机构。

3.文化设施:包括图书馆、博物馆、艺术馆、文化活动中心等。

4.体育设施:包括运动场馆、体育馆、健身中心等。

5.公共交通设施:包括地铁站、公交车站、停车场等。

6.公共安全设施:包括警察局、消防站、社区警务室等。

规划设计指标为了合理规划和设计北京市的居住公共服务设施,制定了以下指标:1. 设施数量指标各类公共服务设施的数量应根据人口密度、居住面积和需求情况进行合理配置。

以医疗设施为例,根据居住人口数量,每个社区应至少配备一家社区卫生服务中心,并且相邻社区之间的距离不应超过2公里。

2. 设施覆盖范围指标各类公共服务设施的覆盖范围应满足居民的基本需求。

以教育设施为例,幼儿园应覆盖在居住区的步行范围内,小学和中学的覆盖范围应满足80%的居民的需求。

3. 设施分布均衡指标各类公共服务设施的分布应均衡,避免出现严重的空白地区或设施过度集中的情况。

为了实现均衡分布,应根据居住区的人口密度、用地情况和交通便利度等因素,确定设施的位置。

4. 设施品质指标公共服务设施的品质应符合相应的标准和要求。

例如,医疗设施应具备完善的医疗设备和人员配置,教育设施应有教学设备和教育资源等。

实施措施为了保障北京市居住公共服务设施规划设计指标的实施,需要采取以下措施:1.加强政府规划的指导和管理,确保规划的合理性和可行性。

2.完善相关法律法规,明确各类公共服务设施的建设标准和要求。

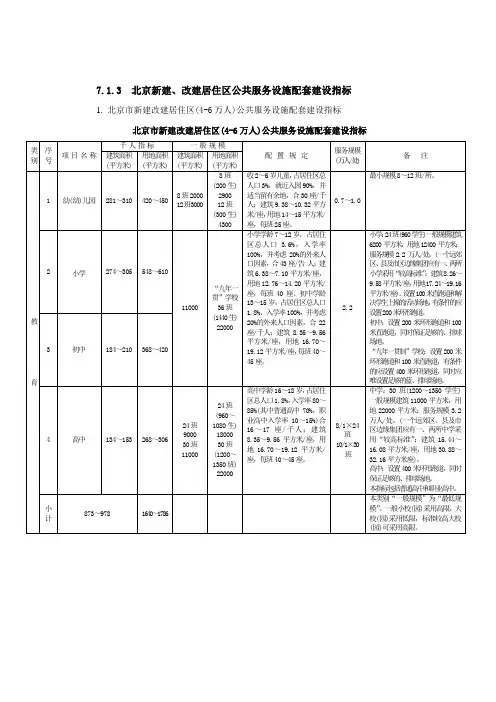

7.1.3 北京新建、改建居住区公共服务设施配套建设指标1.北京市新建改建居住区(4-6万人)公共服务设施配套建设指标

北京市新建改建居住区(4-6万人)公共服务设施配套建设指标

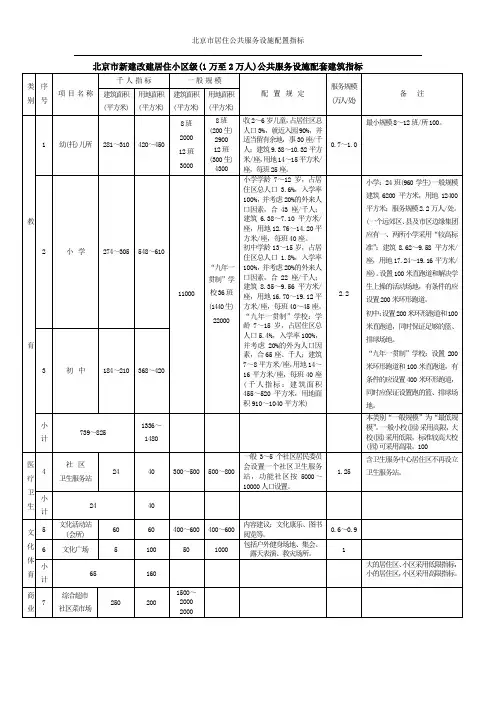

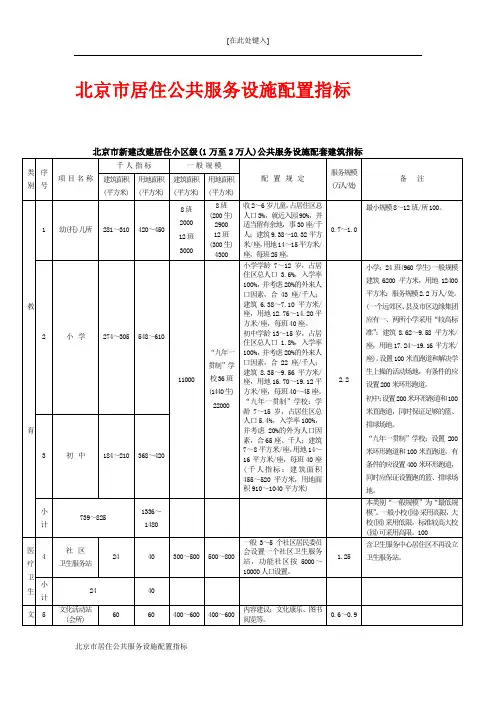

2.北京市新建改建居住小区级(1万至2万人)公共服务设施配套建筑指标

北京市新建改建居住小区级(1万至2万人)公共服务设施配套建筑指标

(续)

7.1.4 非规模居住区公共服务设施配套建设指标

1. 居住人口3000~5000人的居住组团,按居住小区指标配置托幼园所、卫生站、综合便民店、居委会、综合服务站、自行车存车处、居民汽车场(库)及必要的市政站点,酌情安排第三产业设施。

总指标:建筑面积每千人1300~1500平方米;

2.居住人口1.5万~3万人之间的居住区,按居住区低限指标(每项100平方米/千人)设置综合食品商场、综合百货商场、综合服务楼和集贸市场,形成扩大小区级购物中心;其余项目均按小区指标配置。

总指标:建筑面积每千人2760~3300平方米。

北京市人民政府关于印发《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》的通知【法规类别】服务【发文字号】京政发[2015]7号【发布部门】北京市政府【发布日期】2015.02.02【实施日期】2015.02.02【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件北京市人民政府关于印发《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》的通知(京政发〔2015〕7号)各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各市属机构:现将新的《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》印发给你们,并自印发之日起施行,《北京市人民政府关于印发本市新建改建居住区公共服务设施配套建设指标的通知》(京政发〔2002〕22号)、经市政府同意由市规划委印发的《北京市居住公共服务设施规划设计指标》(市规发〔2006〕384号)同时废止。

市政府有关部门要做好相关政策的衔接工作,施行中的具体问题由市规划委负责协调解决。

北京市人民政府2015年2月2日北京市居住公共服务设施配置指标实施意见为认真落实《北京市居住公共服务设施配置指标》,做好本市城镇地区(历史文化街区除外)各类居住项目公共服务设施的配置、补充和完善工作,进一步提高居住公共服务设施规划建设和管理水平,为广大群众提供更加适宜的居住环境,现提出以下意见。

一、总体思路规划建设和管理好居住公共服务设施,关系广大群众的日常生活和切身利益,各级政府及其有关部门要切实履行公共服务职责,加强统筹协调,积极筹措资金,加快规划建设,严格实施监管,满足群众对居住公共服务设施的新需求。

要加快转变政府职能,创新体制机制,正确处理政府和市场的关系,政府要加大公共财政投入,担负起“保基本、兜底线”的责任,同时还要采取多种方式积极引导社会资本参与居住公共服务设施的投资、建设和运营管理。

各区县政府、市有关部门和各市政公用服务单位要加强协作,形成合力,为实现居住公共服务设施全覆盖、建设国际一流的和谐宜居之都创造良好条件。

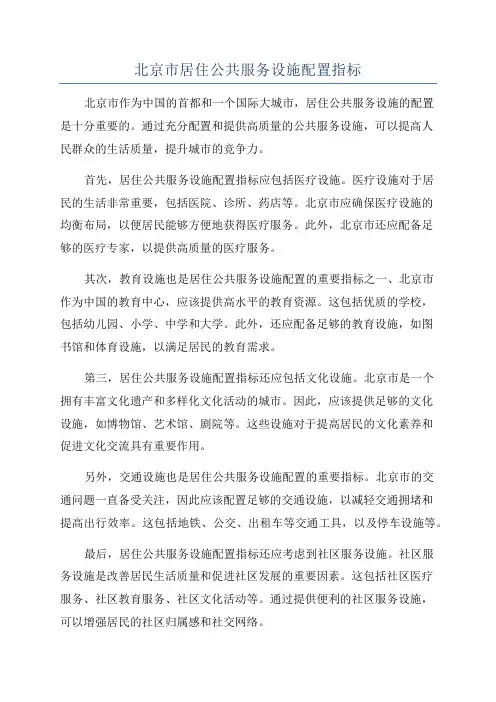

北京市居住公共服务设施配置指标北京市作为中国的首都和一个国际大城市,居住公共服务设施的配置是十分重要的。

通过充分配置和提供高质量的公共服务设施,可以提高人民群众的生活质量,提升城市的竞争力。

首先,居住公共服务设施配置指标应包括医疗设施。

医疗设施对于居民的生活非常重要,包括医院、诊所、药店等。

北京市应确保医疗设施的均衡布局,以便居民能够方便地获得医疗服务。

此外,北京市还应配备足够的医疗专家,以提供高质量的医疗服务。

其次,教育设施也是居住公共服务设施配置的重要指标之一、北京市作为中国的教育中心,应该提供高水平的教育资源。

这包括优质的学校,包括幼儿园、小学、中学和大学。

此外,还应配备足够的教育设施,如图书馆和体育设施,以满足居民的教育需求。

第三,居住公共服务设施配置指标还应包括文化设施。

北京市是一个拥有丰富文化遗产和多样化文化活动的城市。

因此,应该提供足够的文化设施,如博物馆、艺术馆、剧院等。

这些设施对于提高居民的文化素养和促进文化交流具有重要作用。

另外,交通设施也是居住公共服务设施配置的重要指标。

北京市的交通问题一直备受关注,因此应该配置足够的交通设施,以减轻交通拥堵和提高出行效率。

这包括地铁、公交、出租车等交通工具,以及停车设施等。

最后,居住公共服务设施配置指标还应考虑到社区服务设施。

社区服务设施是改善居民生活质量和促进社区发展的重要因素。

这包括社区医疗服务、社区教育服务、社区文化活动等。

通过提供便利的社区服务设施,可以增强居民的社区归属感和社交网络。

总的来说,北京市的居住公共服务设施配置指标应该包括医疗设施、教育设施、文化设施、交通设施和社区服务设施等。

通过合理配置和提供高质量的公共服务设施,可以提高北京市居民的生活质量,促进城市的可持续发展。

同时,政府应加强规划和管理,确保这些设施能够充分满足居民的需求,并且能够与城市的发展相协调。

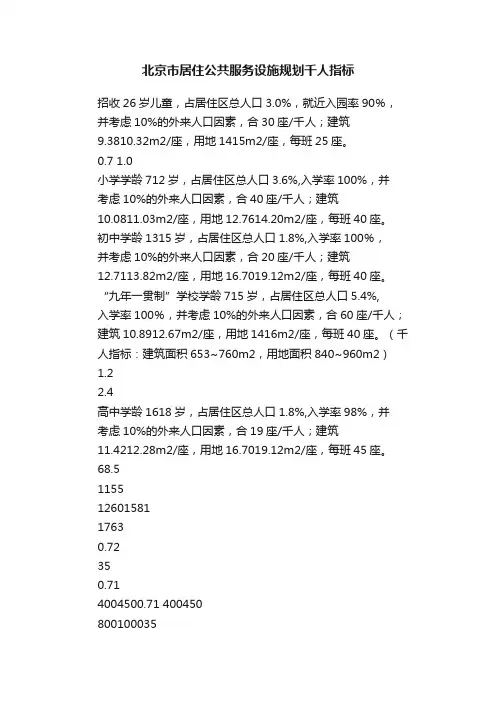

北京市居住公共服务设施规划千人指标招收26岁儿童,占居住区总人口3.0%,就近入园率90%,并考虑10%的外来人口因素,合30座/千人;建筑9.3810.32m2/座,用地1415m2/座,每班25座。

0.7 1.0小学学龄712岁,占居住区总人口3.6%,入学率100%,并考虑10%的外来人口因素,合40座/千人;建筑10.0811.03m2/座,用地12.7614.20m2/座,每班40座。

初中学龄1315岁,占居住区总人口1.8%,入学率100%,并考虑10%的外来人口因素,合20座/千人;建筑12.7113.82m2/座,用地16.7019.12m2/座,每班40座。

“九年一贯制”学校学龄715岁,占居住区总人口5.4%,入学率100%,并考虑10%的外来人口因素,合60座/千人;建筑10.8912.67m2/座,用地1416m2/座,每班40座。

(千人指标:建筑面积653~760m2,用地面积840~960m2)1.22.4高中学龄1618岁,占居住区总人口1.8%,入学率98%,并考虑10%的外来人口因素,合19座/千人;建筑11.4212.28m2/座,用地16.7019.12m2/座,每班45座。

68.511551260158117630.72350.714004500.71 4004508001000353520303530401200150035 30403650120015001500180035 20300.30.9350.7286100老年人口占居住区总人口20%,百名老人设置床位2.5张,合5床/千人。

按建筑1520m2/床,用地2530m2/床标准设置。

设置床位及相应娱乐康复健身设施(包含不少于30张床位的日间照料护理中心)。

350.711500200025004000残疾人口占居住区总人口5%,百名残疾人设置床位4张,合2床/千人。

按建筑1520m2/床,用地2530m2/床标准设置。

北勘设测发〔2006〕19号关于严格执行《北京市居住公共服务设施规划设计指标》有关事项的通知各规划设计单位:2006年3月31日,北京市规划委员会发布了《关于印发〈北京市居住公共服务设施规划设计指标〉的通知》(市规发〔2006〕384号),《北京市居住公共服务设施规划设计指标》(以下简称《指标》)于2006年6月1日起执行。

该《指标》是指导规划设计人员编制居住地区修建性详细规划或规划设计方案的技术规范,适用于北京历史文化保护区以外城镇地区新建改建居住地区的规划设计工作。

现将《指标》转发给你们,请认真做好以下工作:一、各单位应组织有关规划设计人员认真学习、掌握《指标》内容,并将组织学习及相关设计人员对《指标》的掌握情况,形成书面报告于2006年5月26日前报送至北京市勘察设计与测绘管理办公室。

二、2006年6月1日后,各规划设计单位在编制居住地区修建性详细规划或规划设计方案过程中应严格执行本《指标》,如有未按《指标》执行或提供虚假指标的,规划设计单位应承担相应法律责任,主管部门将依据有关规定予以查处。

三、各单位在学习和执行《指标》的过程中有何疑问,请直接与我办或市规划委有关处室联系,以保证对《指标》的准确理解和有效执行。

附件:1.《关于印发〈北京市居住公共服务设施规划设计指标〉的通知》(市规发〔2006〕384号)2.《北京市居住公共服务设施规划设计指标》二○○六年四月二十四日(联系人:赵志强,董辉; 联系电话:68024985)地址:西城区二七剧场路东里新11号楼二层北段218室邮政编码:100037主题词:规划设计指标△执行通知北京市勘察设计与测绘管理办公室 2006年4月25日印发市规发〔2006〕384号关于印发《北京市居住公共服务设施规划设计指标》的通知各相关单位:为贯彻科学发展观,适应建设社会主义和谐社会的要求,经市政府同意,我委对《北京市人民政府关于印发本市新建改建居住区公共服务设施配套建设指标的通知》(京政发〔2002〕22号)中的指标进行修订,重新制定了《北京市居住公共服务设施规划设计指标》(以下简称《指标》)。

7.1.3 北京新建、改建居住区公共服务设施配套建设指标1.北京市新建改建居住区(4-6万人)公共服务设施配套建设指标

北京市新建改建居住区(4-6万人)公共服务设施配套建设指标

2.北京市新建改建居住小区级(1万至2万人)公共服务设施配套建筑指标

北京市新建改建居住小区级(1万至2万人)公共服务设施配套建筑指标

(续)

7.1.4 非规模居住区公共服务设施配套建设指标

1. 居住人口3000~5000人的居住组团,按居住小区指标配置托幼园所、卫生站、综合便民店、居委会、综合服务站、自行车存车处、居民汽车场(库)及必要的市政站点,酌情安排第三产业设施。

总指标:建筑面积每千人1300~1500平方米;

2.居住人口1.5万~3万人之间的居住区,按居住区低限指标(每项100平方米/千人)设置综合食品商场、综合百货商场、综合服务楼和集贸市场,形成扩大小区级购物中心;其余项目均按小区指标配置。

总指标:建筑面积每千人2760~3300平方米。

北京市居住公共服务设施规划设计指标市规发〔2024〕384号根据市规发〔2024〕384号文件,北京市居住公共服务设施规划设计指标主要包括五个方面的内容:建设用地、居住公共服务设施规模、字号面积和设施要求、配套设施服务范围和居住公共服务设施提供者。

首先,该规划文件要求在城市规划中充分考虑居住公共服务设施的合理布局和城市发展的长期性,确保公共服务设施与居住区的空间布局合理、紧密相连,使之成为人们居住生活的便捷设施。

其次,规划文件要求居住公共服务设施的规模应根据居民数量进行合理确定。

根据居民数量和居住区的大小,确定相应的居住公共服务设施规模,包括但不限于社区医疗卫生设施、教育设施和文化娱乐设施等。

此外,规划文件还对居住公共服务设施的指标进行了具体划定,包括社区医疗卫生设施的床位数、教育设施的教室数量和面积、文化娱乐设施的座位数和场地面积等。

第三,规划文件还明确了居住公共服务设施的配套设施服务范围和标准。

例如,社区医疗卫生配套设施应满足辖区内居住人口的基本医疗需求,包括诊疗、康复和急救等服务。

教育设施应满足辖区内适龄儿童和青少年的学习需求,包括幼儿园、小学、中学和学前教育等服务。

文化娱乐设施应满足居民的文化需求,提供丰富多样的文化娱乐活动场所和设施。

最后,规划文件还明确了居住公共服务设施的提供者。

除政府部门外,还鼓励社会力量参与居住公共服务设施的建设和运营。

社区医疗卫生设施可以由公立医院、社区卫生服务机构、合作医疗设施和医疗保健机构共同提供。

教育设施可以由公立学校、民办学校、幼儿园、集中式和分布式学校和教育机构等提供。

文化娱乐设施可以由公共文化服务机构、民办文化机构、社区文化设施和公共场馆等提供。

综上所述,根据北京市规发〔2024〕384号文件,北京市对居住公共服务设施的规划设计指标进行了详细规定。

这些指标包括建设用地、居住公共服务设施规模、字号面积和设施要求、配套设施服务范围和居住公共服务设施提供者等方面的内容,旨在促进居住公共服务设施的合理布局和发展,提高居民的生活质量。

北京市居住公共服务设施配置指标北京市居住公共服务设施配置指标,是指为了满足北京市居民的基本生活需求和提高城市居住环境质量而制定的一系列指标和要求。

以下将从住房、教育、医疗、交通和商业设施等几个方面来详细介绍北京市居住公共服务设施配置指标。

一、住房方面1.住房总体密度:根据北京市不同区域的规划,合理控制居民住宅的总体密度,避免过度拥挤和资源浪费。

2.住房用地分配:确保住房用地的公平分配,合理满足不同居民群体的住房需求。

3.住房供应面积:根据人口规模和需求,科学计算和合理规划住房供应面积,确保居民的基本居住需求。

4.住房配套设施:要求住宅小区内配备公共绿化带、儿童游乐设施、健身器材、社区文化活动中心等设施,提高居民的生活质量。

二、教育方面1.学校布局:合理规划学校布局,确保居民区附近有足够的学校供孩子就近入学。

2.学位配给:科学配给学校的学位,确保每个学区能够满足居民子女的教育需求。

3.教育设施:充分利用现有教育资源,维护和改善学校设施设备,保证教学质量,提高教育服务的可及性和公平性。

三、医疗方面1.医疗机构布局:合理规划医疗机构的分布,确保居民区附近有足够的医疗机构供居民就诊。

2.医保覆盖范围:扩大医保覆盖范围,提高居民的医疗保障水平。

3.医疗设施配备:医疗机构要配备先进的医疗设施和技术,提高居民就医的便利性和质量。

四、交通方面1.公交站点的密度:根据居民区的规模和需求,合理配置公交站点,提高居民出行的便利性。

2.交通网络的完善性:建设完善的交通网络,确保居民能够便捷地到达各个市区和外地。

3.自行车和步行道路的建设:建设自行车道和步行道,鼓励居民绿色出行,减少交通拥堵和环境污染。

五、商业设施方面1.商业用地分配:合理规划商业用地的分配,确保居民区附近有足够的商业设施供居民购物和娱乐。

2.商业设施布局:合理规划商业设施的布局,避免商业集中和过度竞争,保证商业服务的质量和多样性。

3.社区商业设施:在居民小区内配备必要的社区商业设施,方便居民的生活购物需求。

北京市人民政府关于印发本市新建改建居住区公共服务设施配套建设指标的通知京政发〔2002〕22号各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各市属机构:为适应城市住宅商品化进程,确保居住区公共服务设施的合理配置,提供适宜的居住环境,不断满足居民的物质和精神生活需要,结合本市实际情况,市城市规划设计研究院修订了《北京市新建改建居住区公共服务设施配套建设指标》并已经第130次市长办公会讨论通过,现印发给你们。

此次修订的指标自2002年9月1日起施行,京政发〔1994〕72号文件同时废止。

执行中的具体问题由市规划委负责协调解决。

北京市人民政府二〇〇二年八月五日北京市新建改建居住区公共服务设施配套建设指标一、总则(一)本指标适用于北京旧城以外地区新建改建城市居住区公共服务设施(以下简称配套公建)的规划设计和规划管理。

乡镇居住区配套公建可参照本指标执行。

危旧房改造区、历史文化保护区等特殊地区居住区配套公建应因地制宜,具体研究。

(二)本指标所指居住区人口规模一般为4万至6万人左右,居住小区人口规模一般为1万至2万人左右。

每户平均居住人口2.8人,平均每户(套)商品住宅建筑面积按实际建筑面积标准计算。

(三)居住区配套公建的配置水平,必须与居住人口规模相对应。

在符合规定配套公建面积总指标的条件下,可根据规划组织结构类型统一安排、合理布置配套公建。

按配套指标配建的配套公建建成后,不得改变使用性质。

(四)居住区配套公建分类:按使用性质分为教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、行政管理和市政公用等八类配套公建。

按效益分为公益性配套公建和盈利性配套公建。

公益性配套公建,即非盈利性设施,以指令性指标控制该类配套公建的建设。

盈利性配套公建,即居住区日常生活必须的商业服务性设施,以指导性指标引导该类配套公建的建设。

(五)居住区各级配套公建项目应按照本指标(详见附表1、附表2)的规定,并遵循下列要求:1.规划用地内的居住人口达到居住区级的,应按表1配建设置项目,居住人口达到居住小区级的,应按表2配建设置项目。