酶本质的探索

- 格式:ppt

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:8

从酶本质的探索历程中发展科学思维发布时间:2022-05-24T07:18:29.781Z 来源:《中小学教育》2022年第458期作者:刘小韵[导读] 生命科学史记录了科学发展过程中科学家不懈的探索与实践,是发展学生素养的良好载体,本文以酶本质的探索历程为例,试图通过整理探索脉络、分析实验过程、挖掘隐藏内容、论证生物议题等方式发展学生科学思维。

四川省成都市高新区中和中学610212摘要:生命科学史记录了科学发展过程中科学家不懈的探索与实践,是发展学生素养的良好载体,本文以酶本质的探索历程为例,试图通过整理探索脉络、分析实验过程、挖掘隐藏内容、论证生物议题等方式发展学生科学思维。

关键词:高中生物学科学思维酶的本质在课程改革背景下,新的课程标准指出生物学是自然科学中的一门基础学科,高中生物学科应该以核心素养为宗旨,其中“科学思维”是重要的核心素养之一。

而在生物教学过程中,教师可以利用科学史培养学生的科学思维,故本文选择酶本质的探索历程为例进行分析。

关于酶本质的探索过程是出现在高一学生学习酶一节中的“资料分析”部分。

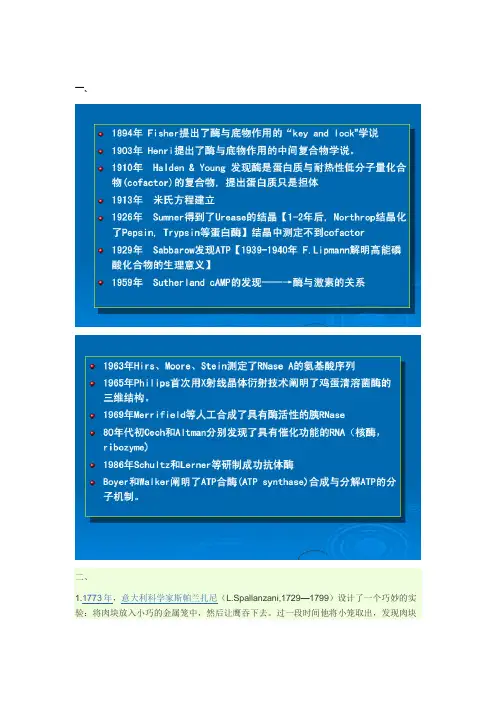

教材中给出了19世纪至20世纪各国科学家对于酶本质进行的一系列探索。

若只是引导学生通过阅读材料,自行填写各科学家的观点,学生将缺乏深层思考,无法深入理解实验探索过程,也难以对实验结果灵活应用,科学思维并没有得到很好的发展,所以本人试图通过以下等途径引导学生对于阅读材料挖掘再利用,提升学生的科学素养。

一、整理探索脉络,发展分析与综合思维在酶本质的探索这一节内容中,主要有各国科学界历时两个世纪共同参与完成,单纯记忆某个科学家和对应的实验结论不仅无趣且易错。

可以设置表格,通过引导学生分析实验流程,在整理过程中整理出各个科学家的观点,完成探索脉络,便于学生理解。

学生通过完成表格可以整理出实验的前后逻辑关系。

首先是酿酒业发现问题:酒为什么会变酸?发酵过程究竟是怎样的?发酵过程是细胞完成的吗?这里面起作用的酶是什么物质?其他的酶都是蛋白质吗?这些问题就是在科学家一个个实验后在不同的时期提出的。

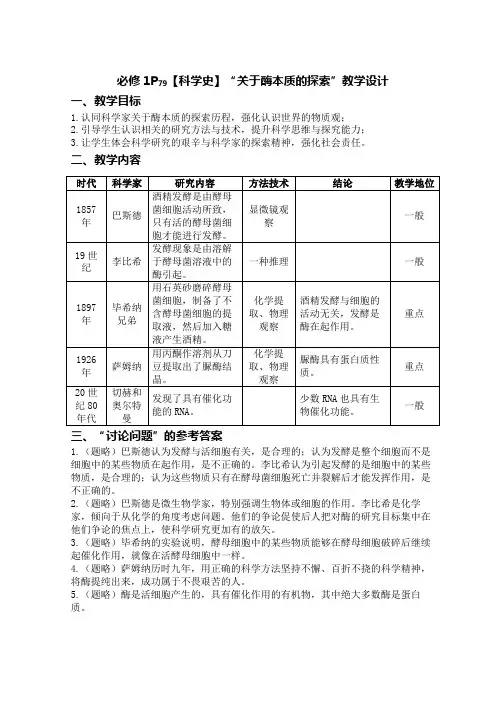

必修1P79【科学史】“关于酶本质的探索”教学设计

一、教学目标

1.认同科学家关于酶本质的探索历程,强化认识世界的物质观;

2.引导学生认识相关的研究方法与技术,提升科学思维与探究能力;

3.让学生体会科学研究的艰辛与科学家的探索精神,强化社会责任。

二、教学内容

三、“讨论问题”的参考答案

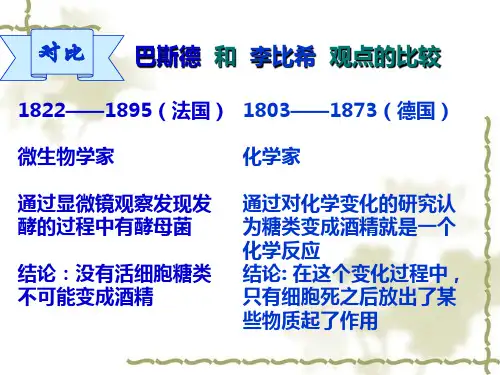

1.(题略)巴斯德认为发酵与活细胞有关,是合理的;认为发酵是整个细胞而不是细胞中的某些物质在起作用,是不正确的。

李比希认为引起发酵的是细胞中的某些物质,是合理的;认为这些物质只有在酵母菌细胞死亡并裂解后才能发挥作用,是不正确的。

2.(题略)巴斯德是微生物学家,特别强调生物体或细胞的作用。

李比希是化学家,倾向于从化学的角度考虑问题。

他们的争论促使后人把对酶的研究目标集中在他们争论的焦点上,使科学研究更加有的放矢。

3.(题略)毕希纳的实验说明,酵母细胞中的某些物质能够在酵母细胞破碎后继续起催化作用,就像在活酵母细胞中一样。

4.(题略)萨姆纳历时九年,用正确的科学方法坚持不懈、百折不挠的科学精神,将酶提纯出来,成功属于不畏艰苦的人。

5.(题略)酶是活细胞产生的,具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质。

【高中生物】高中生物知识点:酶的本质与特性酶的作用和本质:1.酶的作用:降低活化能。

(1)活化能:分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。

(2)作用机理:酶能降低化学反应所需的活化能,使一个原本在较温和条件下不能进行的反应可以高效快速地进行。

2.酶的本质及实验验证(1)酶本质的探索时间发现者实验过程及现象实验结论1773年意大利科学家斯帕兰札尼将装有肉块的小金属笼子让鹰吞下,一段时间后取出,发现笼内的肉块不见了说明胃具有化学性消化的作用1836年德国科学家施旺从胃液中提取出了消化蛋白质的物质这就是胃蛋白酶1926年美国科学家萨姆纳从刀豆种子中提取出脲酶的结晶,并进行了证明脲酶是蛋白质的化学实验证明脲酶是一种蛋白质20世纪30年代许多科学家提取多种酶的蛋白质结晶酶是一类具有生物催化作用的蛋白质20世纪 80年代美国科学家切赫和奥特曼少数RNA也具有生物催化功能少数的酶是RNA(2)酶的本质化学本质绝大多数是蛋白质少数是RNA合成原料氨基酸核糖核苷酸合成场所核糖体细胞核(真核生物)(主要)来源一般来说,活细胞都能产生酶(3)酶化学本质的实验验证①证明某种酶是蛋白质实验组:待测酶液+双缩脲试剂一?是否出现紫色反应。

对照组:标准蛋白质溶液+双缩脲试剂??出现紫色反应。

②证明某种酶是RNA实验组:待测酶液+吡罗红染液??是否呈现红色。

对照组:标准RNA溶液+吡罗红染液??出现红色。

酶的特性及应用:1、酶的特性(1)高效性:酶的催化效率是无机催化剂的107~ 103倍,这说明酶具有高效性的特点。

(2)专一性:每一种酶只能催化一种化合物或一类化合物的化学反应,这说明酶的催化作用具有专一性的特点,酶的专一性的解释常用“锁和钥匙学说”。

(3)温和性:绝高温都能使蛋白质其他化学键的断裂永久失活。

但低温酶活性可以恢复。

2、酶的特性在生产生活中的应用(1)人在发烧时,不想吃东西,其原因是温度过高导致消化酶的活性降低。

教材中“关于酶本质的探索”的几点探讨作者:何晓莹李楚华来源:《中学生物学》2020年第06期摘要人教版高中生物必修1的教材在“关于酶本质的探索”这部分科学史中的相关描述较为简略,易使师生产生疑问和误解。

通过查阅相关文献,尝试对巴斯德、毕希纳实验的背景和具体过程等问题进行探讨和分析,为该部分科学史的教学设计提供一些参考和依据。

关键词巴斯德毕希纳无细胞酵解实验中图分类号Q-49文献标志码 E在人教版高中生物《必修1.分子与细胞》的第五章第一节“降低化学反应活化能的酶”中插入了“关于酶本质的探索”的科学史内容,但是关于巴斯德、李比希、毕希纳的相关描述比较简略,容易引发师生的疑问和误解。

例如,巴斯德实验的反应物是葡萄糖,这是真的吗?当巴斯德和李比希的观点相悖时,伟大的科学家巴斯德竟想不出做活酵母和死亡酵母提取物的对比实验吗?如果巴斯德尝试了,为什么不成功?毕希纳所做的实验看起来比较简单,在30年间,竟没有一个人尝试这种方法吗?毕希纳的实验过程真的是这样的吗?通过查阅国内外的相关文献,发现,有关毕希纳的无细胞酵解实验在国内的文章中极少,国外则比较多。

在此基础上,尝试对上述的问题做出较科学的回答,呈现较清晰的有关酶的发现的科学史,以便为该部分的教学设计提供一定的参考。

1 背景酶在古代就已经比较广泛地应用于生产和生活实践,比如我国人民夏禹时代就会酿酒,周朝就会制饴、制酱,春秋战国时期就会用曲来治疗消化不良的疾病等。

但在很长一段时间内,人们并不清楚发酵的具体过程是怎样的。

直至18世纪末,人们才认识到,在发酵过程中糖类分解成了酒精和二氧化碳。

1810年,盖·吕萨克(CayLussac)表明发酵后酒精和二氧化碳的重量之和几乎等于糖的重量。

当时人们认为,发酵中产生的酵母不过是其中的一种副产品。

在1837年,拉图尔(Cagniard Latour)、库茨因格(Friedrich Kutzing)和施旺(Theodor Schwann)先后用显微镜(放大倍数约为500倍)观察酵母,他们得出了一致的结论:酵母是活的有机体。

酶本质探究历程人类对酶的化学本质的认识历经了三次飞跃; 第一次飞跃:1926年美国科学家从刀豆种子中提取了的结晶,并且通过化学实验证实了脲酶是一种蛋白质;因此荣获了1964年的诺贝尔化学奖;在此后的几十年中,人们所发现的几千种酶都是蛋白质,所以20世纪30年代,科学家对酶定义为:酶是一类具有生物催化作用的蛋白质;有的酶为,其分子组成全为蛋白质,不含非蛋白质物质,如大多数水解酶类;有的酶为缀合蛋白质结合蛋白质,其分子中除蛋白质外,还有非蛋白质物质,如;结合蛋白酶的蛋白质部分成为酶蛋白,非蛋白质部分成为辅酶或辅基,酶蛋白和辅基组成的完整分子成全酶;只有全酶方起催化作用,分开后的酶蛋白或辅酶皆无催化作用;有些辅酶和酶蛋白结合紧密,不易分开;有的辅酶和酶蛋白结合疏松,前者一般称为辅基,后者一般称为辅酶;辅酶是指直接参与催化反应中的有机物;按照近代意义,游离金属离子,如Mg2+﹑Mn2+等,不能称为辅酶,只能称为辅助因子,因为金属离子只是间接参与催化,有的仅仅是维持酶分子的——SH基的还原状态;有的只是帮助形成活性必需的立体构想;辅酶相同而酶蛋白不同的几种酶能催化同一种化学反应,但各作用于不同的底物;例如乳酸脱氢酶与有同样的辅酶NAD,但酶蛋白不同,它们虽然同样作用,但前者只能催化乳酸脱氢,而后者只能催化苹果酸脱氢;第二次飞跃:20世纪80年代以来的科学研究表明,一些RNA也具有酶的催化作用;例如一种叫做RNasep的酶,这种酶是由20%的蛋白质和80%的RNA组成的,科学家将这种酶的蛋白质完全出去以后,并且提高了Mg2+的浓度,他们发现留下来的RNA 仍然具有与该种酶的催化活性;又如1982年,美国科罗拉大学等人发现了的26SrRNA前体在鸟苷存在,但完全无蛋白质的情况下能进行自我拼接,因此首次提出了RNA具有酶活性的概念;1983年和Pace的实验分别证实了的发现,1986年又发现了L19RNA也有经典的酶促作用的特征,并且L19RNA在催化过程中既有活性,又有活性,于是他得出L19RNA也是一种酶的结论;和为此荣获1989年的诺贝尔化学奖;这以后发现的RNA催化剂愈来愈多,它们在tRNA﹑rRNA和mRNA的成熟以及其他一些重要生化反应中表现出催化活性;因此科学家又一次对酶定义为:酶是活细胞产生的具有生物催化功能的有机物,其中大部分是蛋白质,少数是RNA;第三次飞跃:1994年等人的研究证实了具有酶活性的DNA的存在;最小的DNA催化剂是由47个核苷酸组成的单链DNA——E47,用于连接两段底物DNA:S1和S2,结果出现预期的连接产物;产物的形成还需要S1的3′——磷酸基团被活化;由E47催化S1和S2的连接反应比无模板的情况至少快1015倍,这样使人们认识到除了蛋白质和RNA具有酶的功能外,某些DNA也具有酶的功能;实现了人类对酶的化学本质认识的第三次飞跃;所以科学家再次对酶定义为:酶是活细胞产生的具有生物催化功能的有机物,其中大部分是蛋白质,少数是RNA或DNA;。