核外电子排布与元素周期表、原子半径

- 格式:ppt

- 大小:342.00 KB

- 文档页数:13

元素周期表中的离子半径与原子半径的关系元素周期表是化学学科的重要基础,通过它我们可以清晰地了解各种元素的性质和特点。

在元素周期表中,每个元素都有左上角的原子半径和右上角的离子半径,它们之间存在着一定的关系。

本文将探讨元素周期表中离子半径与原子半径的关系。

一、离子半径和原子半径的基本概念在进一步讨论离子半径和原子半径的关系之前,我们先了解一下它们的基本概念。

原子半径指的是原子的大小,通常用原子的半径来表示。

它可以通过实验测量得到,一般以皮克米(pm)为单位。

原子半径的大小与原子核周围的电子云分布有关,同时还与元素的电子结构有关。

离子半径指的是离子的大小,离子是通过电子的损失或获得而产生的带电粒子。

正离子是指失去了电子的原子,它比原子半径小;负离子是指获得了电子的原子,它比原子半径大。

离子半径的大小与离子的电荷数、电子结构以及离子所处的化学环境有关。

二、离子半径与原子半径的一般规律在元素周期表中,离子半径和原子半径之间一般存在一些规律。

1. 离子半径与原子半径的对比通常来说,正离子的离子半径比原子半径要小。

这是因为正离子缺少了一个或多个电子,导致电子云受到核的吸引减弱,从而使离子整体收缩。

相反,负离子的离子半径比原子半径要大。

这是因为负离子获得了一个或多个电子,使得电子云的排布更为扩散,离子整体增大。

2. 离子半径的周期性变化离子半径的大小在周期表中也存在一定的周期性变化。

一般来说,离子半径随着元素周期数的增加而减小。

这是因为元素周期表中的周期数增加意味着电子层数的增加,电子层之间的屏蔽效应也增强了。

因此,电子云受到核的吸引作用更加强烈,离子半径整体减小。

另外,离子半径随着元素周期表中原子序数的增加而增大。

这是因为原子序数的增加意味着电子的数量增多,增加了电子之间的排斥力,使电子云更分散,进而使整体离子半径增大。

3. 离子半径的族内变化在同一族内,离子的半径一般是逐渐增大的。

这是由于同一族内的元素具有相似的电子结构,电子层的增加不明显,但是电子数量增加了。

元素周期表中如何判断原子半径大小在元素周期表中,原子半径大小是一个重要的物理性质,它影响到原子的化学性质和元素之间的反应。

原子的半径可以通过周期表上的位置来判断,随着原子序数增加,原子半径通常会呈现一定规律性的变化。

下面将从周期表的排列规律、主要趋势和特殊情况等方面来探讨如何判断原子半径大小。

周期表的排列规律元素周期表的横向行称为周期,纵向列称为族。

从周期表中我们可以看到,原子半径随着周期数的增加而变化。

在同一周期内,随着元素原子序数的增加,原子半径会逐渐减小。

这是因为原子核上的正电荷数目逐渐增加,吸引外层电子的作用也随之增强,使得电子向原子核靠近,从而导致原子半径减小。

主要趋势•原子半径随周期数递减: 在同一周期内,原子半径随着原子序数的增加而递减。

例如,碱金属元素钠(Na)和铷(Rb)在同一周期内,由于原子核的正电荷数目不断增加,因此铷的原子半径要大于钠的原子半径。

•原子半径随族数递增: 在同一族内,随着原子序数的增加,电子层逐渐增加,原子的半径也随之增加。

例如,氢(H)、碱金属元素锂(Li)和钠(Na)在同一族内,原子半径由氢最小,锂次之,钠最大。

特殊情况•内层电子屏蔽效应: 内层电子可以屏蔽外层电子对原子核的吸引力,使原子半径稍微扩大。

例如,在4A族中,镁(Mg)的原子半径要大于钠(Na),是因为镁的电子构型中有两个电子在3s轨道上,在4s轨道上只有一个电子,这种内层电子的屏蔽效应导致镁的原子半径略大于钠。

•离子半径与原子半径的比较: 在某些情况下,离子的半径和原子的半径会有所不同。

通常,正离子的半径要小于原子的半径,负离子的半径要大于原子的半径。

通过周期表的排列规律以及主要趋势和特殊情况的分析,我们可以判断元素在周期表中的原子半径大小。

原子半径的大小关系到原子的化学性质和反应方式,深入了解原子半径大小可以帮助我们更好地理解元素周期表和元素之间的关系。

元素周期原子半径规律元素周围的原子结构对其化学性质和物理性质产生重要影响。

在元素周期表中,原子半径随着元素的周期变化而显示出规律性。

这种规律性对我们理解元素之间的化学性质至关重要。

原子半径概念原子半径是指原子中心到外层电子轨道最外层电子之间的距离。

通常使用皮克米(pm)作为单位,1 pm等于10−12米。

原子半径的周期性在元素周期表中,原子半径表现出一定的周期性规律。

原子半径随着元素周期的变化呈现出以下规律:1.在周期表周期上升时:原子序数增加,电子壳层数也逐渐增多,原子半径呈现出增加的趋势。

因为外层电子与核的吸引力逐渐减弱,整体半径增加。

2.在同一周期内:随着原子序数增加,核电荷数增加,外层电子吸引力增强,原子半径减小。

典型示例1.第一周期:氢和氦。

氢原子半径是最小的,因为它只有一个电子。

氦原子半径稍大,因为氦有两个电子,但能量级别接近,半径没有显著增加。

2.第二周期:锂、铍、硼、碳、氮等元素。

锂原子半径大于氦,原子序数增加,电子数量增加。

氮原子比碳原子半径大,因为氮原子外层电子数增加。

3.同一族:氢、铷、钌等。

原子排列在同一族的元素,原子半径随着原子序数的增加而增加,因为它们有相似的电子组态。

结论元素周期表中的元素原子半径规律体现了元素之间的核电荷和电子排布对其物理性质的影响。

通过学习原子半径规律,我们能够更好地理解元素之间化学键合和反应的规律,从而促进化学领域的研究和应用。

以上就是元素周期原子半径规律的基本内容,希望对您有所帮助。

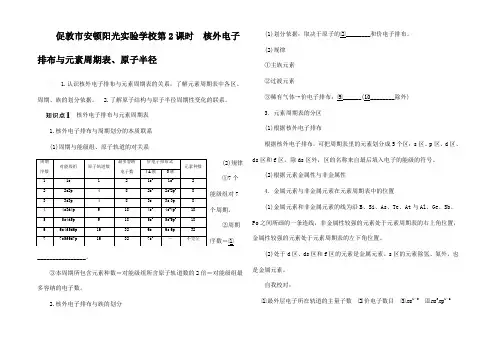

促敦市安顿阳光实验学校第2课时核外电子排布与元素周期表、原子半径1.认识核外电子排布与元素周期表的关系,了解元素周期表中各区、周期、族的划分依据。

2.了解原子结构与原子半径周期性变化的联系。

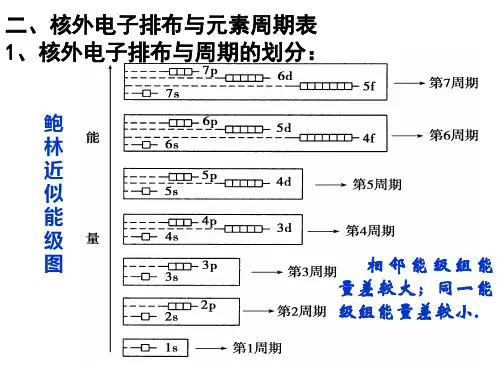

核外电子排布与元素周期表1.核外电子排布与周期划分的本质联系(1)周期与能级组、原子轨道的对关系(2)规律①7个能级组对7个周期。

②周期序数=□1________________。

③本周期所包含元素种数=对能级组所含原子轨道数的2倍=对能级组最多容纳的电子数。

2.核外电子排布与族的划分(1)划分依据:取决于原子的□2________和价电子排布。

(2)规律①主族元素②过渡元素③稀有气体→价电子排布:□9______(□10________除外)3.元素周期表的分区(1)根据核外电子排布根据核外电子排布,可把周期表里的元素划分成5个区:s区、p区、d区、ds区和f区。

除ds区外,区的名称来自最后填入电子的能级的符号。

(2)根据元素金属性与非金属性4.金属元素与非金属元素在元素周期表中的位置(1)金属元素和非金属元素的线为沿B、Si、As、Te、At与Al、Ge、Sb、Po之间所画的一条连线,非金属性较强的元素处于元素周期表的右上角位置,金属性较强的元素处于元素周期表的左下角位置。

(2)处于d区、ds区和f区的元素是金属元素。

s区的元素除氢、氦外,也是金属元素。

自我校对:□1最外层电子所在轨道的主量子数□2价电子数目□3n s1~2□4n s2n p1~6周期序数对能级组原子轨道数最多容纳电子数价电子排布式元素种数ⅠA族0族1 1s 12 1s11s2 22 2s2p 4 8 2s12s22p683 3s3p4 8 3s13s23p684 4s3d4p 9 18 4s14s24p6185 5s4d5p 9 18 5s15s25p6186 6s4f5d6p 16 32 6s16s26p6327 7s5f6d7p 16 32 7s1-不完全□5价电子数□6(n-1)d1~10n s0~2□7价电子数□8n s电子数□9n s2n p6□10He 1.判断正误(1)元素周期表中每一周期主族元素最外层电子都是由1个逐渐增加到8个。

教学过程一、课堂导入为什么第一层最多只能容纳两个电子,第二层最多只能容纳八个电子而不能容纳更多的电子呢?第三、四、五层及其他电子层最多可以容纳多少个电子?原子核外电子的排布与原子轨道有什么关系?二、复习预习通过上一节的学习,我们知道:电子在原子核外是按能量高低分层排布的,同一个能层的电子,能量也可能不同,还可以把它们分成能级(s、p、d、f),就好比能层是楼层,能级是楼梯的阶级。

各能层上的能级是不一样的。

原子中的电子在各原子轨道上按能级分层排布,在化学上我们称为构造原理。

下面我们要通过探究知道基态原子的核外电子的排布。

三、知识讲解考点1:基态原子的核外电子排布原则1.能量最低原则(1)基态原子的核外电子排布使整个原子体系的能量最低。

(2)基态原子的核外电子在原子轨道上的排列顺序:1s,2s,2p,3s,3p,4s,3d,4p,5s,4d,5p,6s……2.泡利不相容原理(1)一个原子轨道最多只能容纳两个电子,并且这两个电子的自旋方向必须相反;或者说,一个原子中不存在两个完全相同的电子。

(2)在原子中,每个电子层最多能容纳2n2个电子。

3.洪特规则(1)对于基态原子,电子在能量相同的轨道上排布时,应尽可能分占不同轨道并且自旋方向相同。

(2)能量相同的原子轨道在全充满(如d10)、半充满(如d5)和全空(如d0)状态时,体系的能量较低,原子较稳定。

如基态铬原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1,基态铜原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1。

注意:核外电子在原子轨道上排布要遵循三个原则,对三条原则不能孤立地理解,要综合应用。

其中,能量最低原则又可叙述为:在不违背泡利不相容原理的前提下,核外电子在各个原子轨道上的排布方式应使整个原子体系的能量最低。

4.电子数与电子层和能级的关系在原子中,每个电子层最多容纳2n2个电子,每个能级最多能容纳的电子数为其所包含的原子轨道数的2倍。

元素周期表中原子半径规律

元素周期表中的原子半径是指原子的大小,通常以皮克米(pm)为单位来表示。

原子半径的大小与元素的位置在周期表上有着密切的关系,遵循一定的规律。

原子半径的变化反映了元素中电子云的分布情况,对于理解元素的性质具有重要意义。

在元素周期表中,原子半径一般是从左到右递减的。

在同一周期内,原子序数增加,电子外层能级的数量也增加,电子云范围扩大,原子半径增大。

而在同一族内,从上到下,电子外层能级的主量子数增加,原子半径也会增大。

因此,元素周期表中原子半径的规律主要表现为周期性和族内递增的趋势。

以第一周期元素氢、氦为例。

氢的原子半径较小,因为只有一个电子,电子云分布紧凑;而氦的原子半径较大,因为氦具有两个电子,电子云分布相对扩散。

这符合原子半径随周期增大的规律。

另外,在元素周期表中,原子半径也受原子结构的影响。

原子半径一般是指离子半径或共价半径,离子半径与离子的电荷数及电子结构有关,而共价半径与化学键的性质有关。

因此,在应用中需要考虑原子的化学状态和键合方式。

总的来说,元素周期表中的原子半径规律是一个重要的物理化学性质,对于理解元素的性质、反应特点、化学键的性质以及分子结构等都具有指导意义。

通过研究原子半径规律,可以更深入地理解元素之间的相互作用和化学反应。

元素周期律原子半径变化规律及原因元素周期律是由门捷列夫于1869年提出的,根据元素的原子序数将元素按性质排列。

原子半径是元素的一个重要性质,它随着元素周期表中元素的变化而变化。

在元素周期表中,原子半径的变化规律主要与电子排布和核电荷数相关。

1. 原子半径变化规律原子半径的变化呈现出一定的规律性,可以归纳如下:1.原子半径随周期变化:原子半径沿着周期表从左向右递减,这是因为周期表中元素的核电荷数增加,电子云受到吸引减小,使得原子半径变小。

2.原子半径随族变化:原子半径沿着周期表从上向下递增,这是因为同一族元素的电子层增加,增大了电子云的范围,使得原子半径增大。

3.电子排布对原子半径的影响:外层电子最为重要,所以原子半径主要受外层电子数量的影响。

外层电子越多,原子半径越大;外层电子越少,原子半径越小。

2. 原子半径变化的原因原子半径变化的原因主要包括以下几点:1.核电荷数增加:随着原子序数的增加,核电荷数也在增加,电子受到核的吸引作用变强,使得原子半径减小。

2.电子排布:不同元素的电子排布方式不同,外层电子数量不同会直接影响原子半径的大小。

电子排布导致电子云大小和密度的变化,进而影响原子半径。

3.屏蔽效应:内层电子对外层电子的吸引作用,会减小外层电子受到核的影响,从而增大原子半径。

4.核电子吸引作用:核对外层电子的吸引力是影响原子半径大小的关键因素,核电荷数增加会减小原子半径,电子数量增加会增大原子半径。

3. 结论通过对元素周期律中原子半径变化规律及原因的分析,我们可以发现原子半径随着周期和族的变化而呈现规律性的变化。

核电荷数增加、电子排布、屏蔽效应和核电子吸引作用是影响原子半径变化的重要原因。

进一步研究和了解原子半径变化规律有助于深入理解元素的性质和相互关系。

原子半径的变化规律可以归纳为以下几点:

1. 电子层数的影响:核外电子层数越多,原子半径通常越大。

这是因为电子层数的增加意味着电子分布的空间范围更广,从而导致原子半径增大。

2. 原子序数的影响:在同一周期内(除第一周期外),原子序数越大,原子半径越小。

这是因为随着原子序数的增加,核电荷数也增加,核对电子的吸引力增强,使得电子更靠近原子核,从而原子半径减小。

3. 族的影响:同一族的元素从上到下,随电子层数增多,原子半径增大。

但是需要注意的是,第五、六周期的副族元素间可能存在异常,因为它们的f轨道或d轨道电子的增加可能导致原子半径的变化不规律。

4. 离子状态的影响:对于同一元素的不同离子状态,原子半径的大小通常是阴离子大于原子大于阳离子。

这是因为阴离子比原子多一个或多个电子层,而阳离子则失去了一些电子层,导致它们的半径相应地增大或减小。

综上所述,原子半径的变化规律主要受到电子层数、原子序数以及族的影响。

这些规律对于理解和预测元素的化学性质具有重要意义,因为原子半径直接影响了元素的键合能力和反应特性。

原子半径在周期表中的变化1. 原子半径概述原子半径是指原子的外层电子轨道中心到核心的距离,它是描述原子大小的重要参数。

在周期表中,原子半径随着元素的原子序数增加而发生变化,具有一定的规律性。

2. 原子半径的周期性变化2.1 主族元素在周期表中,主族元素的原子半径随着周期数的增加而递增。

例如,第一周期的锂(Li)原子半径小于第二周期的钠(Na)原子半径,原因在于原子核的电荷数增加,吸引外层电子的作用增强,使得原子半径减小;而在同一周期内,原子半径随着原子序数的增加而增加,因为外层电子壳层的电子数量增加,电子云的半径也会增大。

2.2 过渡金属元素过渡金属元素的原子半径变化不如主族元素那么明显。

随着原子序数的增加,原子半径的变化并不呈现出明显的规律性。

这是因为过渡金属元素的电子结构复杂,电子云的形状和密度受到局部的环境影响,导致原子半径的变化较为复杂。

2.3 稀有气体元素稀有气体元素原子半径较大,且变化不明显。

稀有气体元素的外层电子壳层填满,核外电子的排布结构相对稳定,因此原子半径较大且变化不明显。

3. 原子半径影响因素3.1 原子核电荷数原子核电荷数增大会使原子核对外层电子的束缚增强,原子半径减小。

3.2 天然卫星大小原子外层电子轨道大小和电子密度受到天然卫星的影响,不同的情况下可能发生变异。

4. 结论总的来说,周期表中的原子半径变化具有一定的规律性,主要受到原子核电荷数和外层电子填充情况的影响。

但在过渡金属元素等情况下,原子半径的变化较为复杂,具有一定特殊性。

通过研究原子半径的变化规律,可以更好地认识元素的性质和化学行为。

原子半径在元素周期表中的规律表达式

在化学中,原子半径是描述一个原子大小的重要物理参数。

通过研究元素周期

表中原子半径的规律,我们可以揭示元素之间的趋势和特征。

原子半径随着元素周期表中的位置变化而变化,这种变化有一定的规律性。

原子半径的定义和测量

原子半径是原子核到外层电子轨道最外层电子的距离。

由于原子结构的复杂性,原子半径通常采用不同方法进行测量,如X射线衍射和原子间距的直接测量等。

不同方法得到的原子半径可能略有差异,但在一定范围内是可比的。

原子半径趋势规律的描述

在元素周期表中,原子半径的一般趋势可归纳如下: - 从左向右:原子半径逐

渐减小。

这是因为原子核对外层电子的吸引力增强,导致电子向原子核靠拢。

- 从

上向下:原子半径逐渐增大。

这是由于电子层增加,外层电子轨道变得更加远离原子核。

- 在同一主族中,原子序数增大,原子半径也逐渐增大。

例如,第一主族

(碱金属)中的原子半径随着原子序数增大而增大。

原子半径的规律表达式

根据上述趋势,可以得出原子半径的一般表达式如下:原子半径与周期数和主量子数有关,一般表示为:原子半径∝ 主量子数 * 周期数其中,主量子数表示原

子的电子层,周期数表示元素在元素周期表中的周期。

结语

通过研究原子半径在元素周期表中的规律表达式,我们可以更深入地理解元素

之间的关系和性质。

原子半径是化学研究中一个重要的参数,其变化规律揭示了元素变化的本质。

继续探索原子半径的规律,将有助于我们对元素周期表更全面的理解和应用。

化学元素周期表中原子半径规律化学元素周期表是化学中最重要的工具之一,它按照原子序数的增加次序排列了所有已知元素。

在元素周期表中,原子的物理性质遵循着一定的规律,其中原子半径是一个重要的性质之一。

原子半径指的是原子的大小,通常用皮克米(pm)或安贝(Å)来表示。

原子在周期表中的位置对其半径有着明显的影响。

一般来说,原子半径随着元素周期数的增加而减小,但在同一周期内随着原子序数增加而增大。

这是由于原子核对外电子的吸引力和电子间的屏蔽效应之间的平衡导致的。

在同一周期内,原子序数越大,核电荷数也越大,原子半径会随之减小。

这是因为核对外电子的吸引力增强,导致外层电子更加靠近核,使整体原子变小。

举例来说,钠(Na)和氯(Cl)都位于第三周期,但钠的原子序数比氯小,因此钠的原子半径比氯大。

在同一族内,原子半径随着元素的原子序数增加而增大。

这是因为在同一族内,原子的外层电子数相同,但核电荷数增加,导致核对外电子的吸引力减弱,外层电子云更加离散,使得原子半径增大。

例如,在氧族中,氧(O)的原子半径比硫(S)小,因为氧的原子序数比硫小,而氧族中原子序数越大,原子半径越大。

总的来说,化学元素周期表中的原子半径规律在周期内呈现递减的趋势,而在族内呈现递增的趋势。

这些规律的理解有助于我们更好地理解元素的性质和化学反应过程。

化学元素周期表是化学研究中不可或缺的参考工具,原子半径规律作为其中的一部分,为我们解释各种化学现象提供了重要的线索。

通过深入研究和理解元素周期表中的原子半径规律,我们可以更好地探索化学元素之间的相互作用和特性。

同周期元素原子半径从左到右逐渐变化的规律解析在化学元素周期表中,元素按照原子序数从左到右排列,这种排列方式展现了元素性质的规律性。

其中,同一周期内的元素具有相似的外层电子排布,因此它们的原子半径会呈现一定的趋势变化。

本文将探讨同周期元素原子半径从左到右逐渐变化的规律。

原子半径的概念原子半径是指一个元素原子核外最外层电子的平均距离,通常用皮克米(pm)或安格斯特姆(Å)作为单位。

原子半径的大小受到原子核电荷数、电子排布方式等因素的影响。

在周期表中,同一周期内的元素会有不同的原子半径,他们之间存在一定的变化规律。

原子半径变化的规律从左到右在同一周期内,随着原子序数的增加,原子半径一般会逐渐减小。

这是因为在同一周期内,电子层的数量都是相同的,但原子核的正电荷数增加,使得外层电子受到的静电吸引力增强,导致外层电子向内收缩,从而使得原子半径减小。

以第2周期元素为例,从左至右依次为锂(Li)、铍(Be)、硼(B)、碳(C)、氮(N)、氧(O)、氟(F)。

在这个周期内,原子核的正电荷数逐渐增加,使得电子云向原子核靠拢,原子半径依次减小。

例如,锂的原子半径大约为152pm,而氟的原子半径仅有42pm,呈现出明显的减小趋势。

结语通过对同周期元素原子半径的规律性变化进行分析,我们可以看到周期表中元素之间的内在联系。

原子半径的变化规律不仅仅是一种现象,更是反映了元素内部结构与性质之间的密切关系。

深入理解这一规律对于化学研究和应用具有重要意义。

希望本文的解析能让读者更好地理解同周期元素原子半径的变化规律,并进一步探索元素周期表中的更多奥秘。