佛教艺术赏析9

- 格式:ppt

- 大小:297.50 KB

- 文档页数:41

中国佛像艺术佛教作为中国的一种主要宗教信仰,深深地影响了中国的文化和艺术。

佛像艺术作为佛教传播的一种重要方式,不仅在佛教寺庙中起到崇拜的作用,同时也是中国传统美术中的重要组成部分。

它不仅具有宗教意义,更是一种精湛的艺术创作。

本文将介绍中国佛像艺术的历史、特点以及对中国文化的影响。

一、佛像艺术历史中国佛教艺术可以追溯到公元前2世纪的汉朝。

当时,佛教从印度传入中国,带来了宗教信仰和艺术创作。

早期的佛像主要以印度风格为主,但随着时间的推移和中国文化的影响,中国佛像艺术逐渐形成了自己独特的风格。

唐代是中国佛像艺术的鼎盛时期。

在唐朝,佛教得到了国家的支持和官方的认可,佛教寺庙兴建迅速,佛像制作也达到了巅峰。

唐代佛像以邃密庄严、华丽细腻为特点,尤以敦煌莫高窟中的壁画和佛像最为著名。

这些佛像在造型、服饰和表情上具有强烈的审美意义,展现了大唐盛世的繁荣和佛教信仰的深远影响。

宋代是中国佛像艺术的又一个重要时期。

宋代佛像注重内心的宁静和自我修行,注重表达佛教教义和思想。

佛像的特点是纤细秀美、青铜铸造和微笑的面容。

其中,南宋的释迦牟尼像和千手观音像被誉为中国佛像艺术的巅峰之作。

明代以后,中国佛像艺术继续发展,并融入了中国传统文化和哲学思想的元素。

清代佛像更加注重细腻的雕刻和精湛的工艺技术,展现出雄奇壮观的气势。

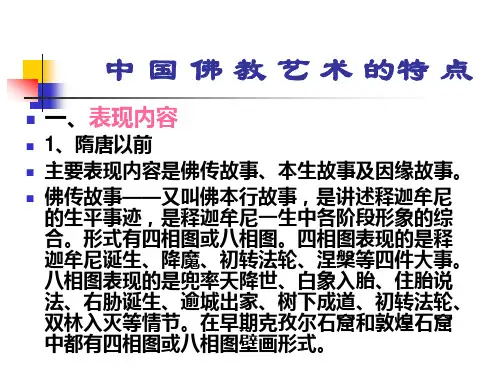

二、佛像艺术特点中国佛像艺术具有以下几个特点:1. 深刻的宗教意义:佛教作为一种传播智慧和慈悲的宗教,佛像在艺术创作中起到崇拜和教育的作用。

佛像以庄严、慈悲和智慧的形象来传达佛教的教义和观念。

2. 独特的造型风格:中国佛像的造型风格独具一格,不同于其他地区的佛像,展现出中国文化和审美理念的特点。

佛像的形象通常是肥胖和腾云驾雾的形象,寓意着世界的虚幻和超自然的力量。

3. 精湛的工艺技术:中国的佛像工艺技术在世界上享有盛誉。

从雕刻到铸造,从绘画到糊金,每一步都需要经验丰富的工匠和精湛的技艺。

细腻的雕刻和华丽的饰品使佛像充满了艺术的价值和观赏性。

佛教的艺术美学从内心到外在的审美语录佛教一直以来都与艺术有着密切的关系。

佛教的艺术美学不仅体现在它的宗教建筑、佛像和艺术品中,还扩展到了佛教思想中的审美观念和内心修行上。

下面是一些关于佛教艺术美学的语录,从内心到外在,它们展示了佛教对美的追求和理解。

1. 内心的审美修行- "世间一切境界都是心的映现,当我们学会净化内心时,便能从中发现真正的美。

"- "通过修行,我们逐渐超越了形式,认识到内心的平静与美丽。

"- "佛法中的禅修是一种内在的审美体验,将我们带到了超越言语和形式的境界。

"佛教强调内心修行和觉察,认为只有通过超越现象界限,我们才能发现真正的美。

佛教徒通过冥想和正念实践,逐渐净化内心,提升审美感知力,并将这种体验应用于日常生活中。

2. 美学与同情心- "佛教的审美理念是基于无条件的爱和同情心,只有通过同情心,我们才能真正理解和感受到美。

"- "佛陀教导我们要用慈悲和同情心来对待一切众生,这种无私的爱是美的真谛所在。

"- "佛教的美学观念强调我们要通过理解和同情来看待艺术作品,超越外在的表象,与其内在的情感共鸣。

"佛教认为美是一种与众生共鸣的情感体验,而同情心则是实现这种共鸣的关键。

佛教提醒我们在美感体验时要以慈悲之心感受他人的苦乐,从而更深刻地理解和欣赏艺术作品。

3. 艺术作品中的无常与美- "佛教认为一切事物都是无常的,正是因为这种无常才使得一切事物都具备了美。

"- "佛法中的无常观念使我们珍惜当下的美,也使我们更好地理解艺术作品所传达的信息。

"- "佛教的审美观念告诉我们,对于艺术作品的欣赏要超越表面的形式,去体会其中所蕴含的无常与美的信息。

"佛教强调一切事物都是无常的,这种无常性赋予了事物独特的美。

佛教徒通过对无常的理解,更能欣赏到艺术作品中所蕴含的深层美感,并从中领悟生命的真谛。

佛教对中国传统文化影响之广是无法估量的,中国的传统文化无论在思想、文学、艺术、语言等诸多方面都在不同程度上受到佛教文化的熏陶,从而有了积极的开展和进步。

其中佛教对艺术,尤其是美术、音乐和建筑方面,对中国文化的深远影响是弥足珍贵的,为此也留下了及其丰富而优秀的作品。

就美术而言,佛教典故常成为历代画家的.创作源泉,观音、文殊、如来等佛教至高无上的被崇拜者总是画家们的绘画对象。

吴道子、顾恺之等著名画家皆以擅长佛画闻名于世,例如吴道子的《松子天王图》讲述了释迦摩尼降生的故事;敦煌石窟的壁画不仅画工优秀,而且反映了许多佛学道理。

就音乐方面,佛教音乐作为音乐这种娱乐形式,更容易进入封建时期知识文化水平较低的平民中,使其更易于推广。

《大悲咒》等佛教音乐,传世至今,受到很多人喜爱,尤其是当下,对于许多白领、学生,这是一剂保持内心平静的良药。

至于建筑,受到佛教影响的也甚多。

各地的寺庙、石窟自然是佛教建筑的精华,寺庙多建于山中,因地制宜,浑然天成,给人一种极其自然的感觉,融入了佛教文化,给人极好的美感;石窟也是一种珍贵的文化财富,石窟中的雕塑和笔画,都是及其珍贵而有美感的艺术作品,不仅给人美的享受,还给人关于人生、关于世界的深刻感悟。

中国的艺术作品,深受佛教文化的渲染,佛教文化的融入,使中国的艺术作品内涵更加丰富,欣赏角度多样化,体会感受更加深刻。

在佛教的影响下,历代艺术家给艺术界留下了珍贵的文化遗产。

作为人的一种精神寄托,佛教不会因为封建社会的过去和科技文明的开展而消逝,正相反,作为反省人的内心的深刻哲学思想,佛教会有更大的开展空间。

现代社会的人们,在了解佛家文化过程中,应该去其糟粕,取其精华,将其有益的一面继承下来,进一步开展改善,丰富中国传统文化内涵。

中国美术名作赏析——《五百强盗成佛因缘》:怎么用绘画来传佛法?佛教在东汉时期传入中国之后,对中国文化产生了无可逆转的影响,在艺术上,极大丰富了中国本土艺术表现力。

因,是说因果一做了什么样的事,会带来什么样的结果;缘,指的是关系,这里说的作品,说明了佛教艺术以不同的方式建立宗教跟人之间的关系。

理解宗教艺术的重点也在于看到这些艺术品的功能性,它们都是依赖于自身的艺术魅力来传递宗教思想。

在这里,内容和艺术形式同样重要,二者的关系也非常密切。

我们来看这幅壁画,《五百强盗成佛因缘》图。

要知道,今天我们所说的佛教艺术,包括敦煌的其他壁画和雕塑,当初被创造出来的时候,可不是像今天的艺术家主动从事创作,它们原本不是为了被人当作艺术品来欣赏美感,而是用来传播佛教的。

用图画来讲故事,用故事中人物的现身经历来说佛法。

这就是你很熟悉的那个词:现身说法。

这个现身说法就是《五百强盗成佛因缘》表达的内容。

《五百强盗成佛因缘》是根据一个动人的佛教故事而绘制的壁画。

这个故事讲的是一帮强盗受到官府惩罚折磨后,处在求生无门,求死不能的状况下,被佛祖拯救、度化,最终修身成佛的故事。

这个壁画在敦煌莫高窟第285窟,你要有机会去敦煌,千万不要错过这个窟。

它的创作时间是南北朝的西魏时期,到今天有1400多年的历史了。

叙事性的构圏乍一看,你可能会觉得画面上人物很多,这边有人打仗,那边有人念佛,再加上画面颜色鲜艳,显得满满当当,该怎么看呢?首先,你要知道,它的首要功能在于用佛经故事感化信徒,所以明白相应的佛经故事很重要。

第二,为了讲故事,它要用到美术的叙事性手法。

我们常见的美术作品是一个画面上表现事件的瞬间场景。

而叙事性絵画则是把一个故事的发展过程一个环节、一环节地画出来。

主要人物反复在不同的场景中出现,形成一个连贯的故事线索,因此很容易让人看懂、记住。

它其实很接近我们熟悉的连环画或者漫画。

那么,为了讲好故事,需要在故事中选取最能代表故事核心的情节和场景,那么故事的主人公、场景的选择,还有构图的布局都是重要环节。

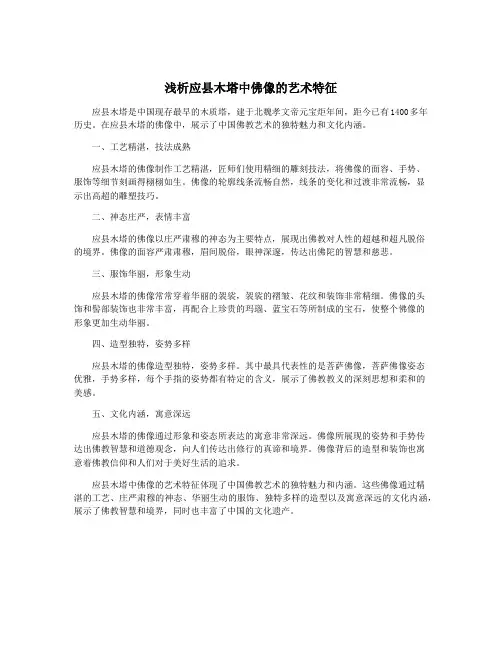

浅析应县木塔中佛像的艺术特征应县木塔是中国现存最早的木质塔,建于北魏孝文帝元宝炬年间,距今已有1400多年历史。

在应县木塔的佛像中,展示了中国佛教艺术的独特魅力和文化内涵。

一、工艺精湛,技法成熟应县木塔的佛像制作工艺精湛,匠师们使用精细的雕刻技法,将佛像的面容、手势、服饰等细节刻画得栩栩如生。

佛像的轮廓线条流畅自然,线条的变化和过渡非常流畅,显示出高超的雕塑技巧。

二、神态庄严,表情丰富应县木塔的佛像以庄严肃穆的神态为主要特点,展现出佛教对人性的超越和超凡脱俗的境界。

佛像的面容严肃肃穆,眉间脱俗,眼神深邃,传达出佛陀的智慧和慈悲。

三、服饰华丽,形象生动应县木塔的佛像常常穿着华丽的袈裟,袈裟的褶皱、花纹和装饰非常精细。

佛像的头饰和髻部装饰也非常丰富,再配合上珍贵的玛瑙、蓝宝石等所制成的宝石,使整个佛像的形象更加生动华丽。

四、造型独特,姿势多样应县木塔的佛像造型独特,姿势多样。

其中最具代表性的是菩萨佛像,菩萨佛像姿态优雅,手势多样,每个手指的姿势都有特定的含义,展示了佛教教义的深刻思想和柔和的美感。

五、文化内涵,寓意深远应县木塔的佛像通过形象和姿态所表达的寓意非常深远。

佛像所展现的姿势和手势传达出佛教智慧和道德观念,向人们传达出修行的真谛和境界。

佛像背后的造型和装饰也寓意着佛教信仰和人们对于美好生活的追求。

应县木塔中佛像的艺术特征体现了中国佛教艺术的独特魅力和内涵。

这些佛像通过精湛的工艺、庄严肃穆的神态、华丽生动的服饰、独特多样的造型以及寓意深远的文化内涵,展示了佛教智慧和境界,同时也丰富了中国的文化遗产。

唐代的佛教艺术唐代是中国佛教艺术发展的鼎盛时期,佛教在唐朝的统治下得到广泛传播和发展。

这一时期,佛教艺术呈现出独特的风格和特点,融合了汉传佛教和印度佛教的艺术元素,形成了独具特色的唐代佛教艺术。

本文将从佛教寺庙建筑、佛像雕塑以及佛教壁画三个方面,介绍唐代的佛教艺术。

一、佛教寺庙建筑唐代佛教寺庙建筑以密教为主,大型佛教寺庙多采用了密宗的格局和形式。

著名的寺庙有大唐佛顶山摩崖石窟、法门寺、千佛洞等。

这些寺庙建筑规模宏大,建筑风格典雅庄重,富有东方哲学和文化的独特韵味。

寺庙内的建筑物多为木结构,建筑屋顶采用独特的檐角和斗拱装饰,给人一种宏伟壮丽的感觉。

同时,佛宫殿、经堂等建筑也成为了唐代佛教寺庙建筑的重要组成部分。

二、佛像雕塑唐代佛教艺术的重要组成部分是佛像雕塑。

在唐代,佛像雕塑经历了从“净像”到“赞画像”的过程。

净像是指佛像的形象表现得比较抽象和传神,追求佛法的真谛;而赞画像则是根据教义和佛教经典的描写,注重形象的逼真和细腻,通过佛像来传达教义和佛法的内容。

唐代佛像雕塑形态丰富多样,有释迦牟尼佛、弥勒佛、观音菩萨、普贤菩萨等不同形态的佛像。

佛像造型庄严肃穆,表情和手势具有独特的寓意。

三、佛教壁画唐代佛教壁画是佛教艺术的重要表现形式。

佛教壁画采用壁画艺术的形式来表现佛教的教义和佛法。

唐代佛教壁画以敦煌莫高窟为代表,其艺术风格继承了北魏石窟的传统,但也融入了中国传统绘画的元素和技法。

佛教壁画内容丰富多样,有佛陀的生平事迹、佛经故事、佛教独特的神话传说等。

壁画的构图严谨,色彩鲜艳,形象逼真,弘扬了佛教的精神内涵。

总结:唐代的佛教艺术在整体风格上兼具了汉传和印度佛教的特点,具备了独特的价值和意义。

佛教寺庙建筑、佛像雕塑以及佛教壁画都体现了唐代佛教艺术的高度成就。

这些艺术形式和作品不仅具有艺术价值,更是佛教文化的重要载体,对于佛教文化的传承和发展起到了积极的作用。

唐代佛教艺术的繁荣一方面是由于当时社会的繁荣与稳定,另一方面也与佛教在社会中的广泛传播和接受密切相关。

从我国古代佛教绘画风格的演变看佛教艺术中国化古代佛教绘画在我国主要出现在东晋时期,当时佛教开始在我国广泛传播并融入到人们的生活中。

受到印度佛教绘画的影响,初期的佛教绘画风格在形式上更加接近印度风格,表现了佛陀的形象以及佛经故事。

其特点是线条简洁明快,人物形象具有神圣庄严感,色彩明亮鲜艳。

这种风格在南朝梁代达到了巅峰,成为了古代中国佛教绘画的经典风格。

随着时间的推移,佛教绘画开始逐渐融入到中国传统绘画的艺术体系中,并形成了自己的独特风貌。

这一过程主要在唐代开始,并在宋代达到了高峰。

唐代佛教绘画风格的显著变化是形成了大量具有中国特色的题材和表现手法,如化佛画、描绘佛经故事的连环画等。

与此佛教绘画的艺术技法也得到了进一步的发展和完善,人物形象更加丰满,色彩更加绚丽多彩,细节表现更加精致。

这种风格在宋代得到了继承和发展,成为了继唐代之后中国佛教绘画的又一个巅峰。

从唐宋时期开始,佛教绘画逐渐融入到中国传统绘画的体系中,与山水画、花鸟画等其他艺术形式互相影响和交流,形成了更加综合多样的绘画风格。

这种绘画风格在元代进一步发展和丰富,形成了具有独特特色的元代佛教绘画风格,如千佛图、七佛屏风等。

元代佛教绘画不仅表现了佛教教义和宗教情感,还通过具体形象的描绘反映了社会生活和人文关怀,具有时代特征和社会意义。

从我国古代佛教绘画风格的演变,我们可以看到佛教艺术中国化的历程以及对中国绘画艺术的影响。

佛教艺术不仅丰富了中国绘画的题材和表现手法,还对中国绘画的审美理念和艺术技法产生了重要影响。

佛教艺术的中国化是绘画艺术发展的一个重要方面,它不仅展现了佛教信仰和教义,更体现了中国传统文化与佛教思想的融合与交流,它不仅是一种艺术形式,更是一种思想文化的表达和传承。

52佛教艺术简析陶然西安美术学院一、佛教艺术的传入中国文化因为佛教艺术的传入发生了一定的改变,在我国艺术史上佛教艺术也是不可或缺的一部分。

佛教传入中国后,与中国本土文化相融合。

佛教思想以新颖的形式丰富了中国宗教信仰和传统观念。

佛教艺术为了适应中国的儒家思想,无论是从形象或是观念上都重新塑造。

在中国,观音菩萨被奉为能普度众生的救星,大概从唐朝开始,观音菩萨就从中性变为女性,于是人们有称她为送子观音。

如同中西结合,中国文化与佛教文化融合相辅相成。

中国文化开始想佛教文化注入儒家思想,是的佛教文化中国化。

然后佛教文化向中国文化注入它的特点,丰富了中国文化,使得中国自己的本土文化更加博大精深。

二、佛教艺术在中国的发展(一)佛教建筑1、石窟石窟是开凿在悬崖峭壁上的石洞,是早期佛教建筑的一种形式。

印度佛教有两种石窟形式,有一种是精舍形式的和尚房,正方形的小石洞,里面每个面都有小龛,提供给僧人可以坐在里面,还有一种是支提窟,洞里面积特别大,还有一个佛塔竖立在里面,佛教信徒会在这个佛塔前聚在一起拜佛,大概在南北朝的时候石窟才来到中国,尤其丝绸之路的开通使得一路上出现石窟。

特别有名的有敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟、天水麦积山石窟等。

它们大多聚集在黄河中游和我国的西北地区,最繁盛的是北魏到唐朝,宋代以后逐渐衰败。

2、石塔佛塔本来是佛教信徒膜拜的对象,可后来又出现了经塔,墓塔等。

因为佛教的传入宗教建筑也传入中国,最开始的形式是木塔,像洛阳白马寺塔就是我国最早期的塔,它有九层可是在短短几十年就逐渐被摧毁了。

洛阳永宁寺塔位于山西省应县,特别高的木塔。

它有着十分结实的结构,完美的外表和多少个春秋的见证被全世界建筑师称赞为建筑瑰宝,并且还被叫作“天下第一塔”,说的就是山西应县的佛宫寺释伽塔。

,因为最早是印度健陀罗,所以中国的石塔受它影响很大,最后因为一直被中国文化的同化也发生了形式上的改变,改变形成了以下的种类:楼阁式塔、密檐式塔、单层塔、喇嘛塔和金刚宝座塔等。

浅析犍陀罗的艺术特征

犍陀罗是古印度佛教的一种佛像坐姿,用来表示普觉的佛陀和阿罗汉的形象。

其艺术

风格自然朴素,具有浓郁的宗教气息。

下面从造型、手印、脊髓线、服饰等方面分析其艺

术特征。

造型方面,犍陀罗具有“三曲一直”的特点。

即头、胸、臀、双肩自上而下呈现曲线状,而膝盖则呈直线状。

这种造型感非常和谐自然,使整个佛像呈现出优美的曲线塑造。

手印方面,犍陀罗手印的多样性也是其特点之一。

手印分为世相和微妙两种,世相手

印是根据佛经记述的佛陀言行而设定的手印,而微妙手印是佛教传统上特有的手印,与世

相手印直接相关。

犍陀罗中常见的手印主要有持钵印、施无畏印、释迦印等,不同的手印

代表不同的意义,如持钵印代表大悲,施无畏印代表坚定的信仰等。

脊髓线方面,犍陀罗的脊髓线非常特别。

佛陀的背部骨骼有轮状骨隆起,这就构成了

脊髓线。

在犍陀罗的佛像中,脊髓线被塑造得很清晰,一条由上到下笔直的线完美勾勒出

佛陀端庄肃穆的形象。

服饰方面,犍陀罗的服饰简单朴素,但又不失其壮观的气氛。

佛像的服饰主要有袈裟、袈裟带、衲衣等,袈裟是一种厚重的长袍,表达佛教中"三衣"的意义,即出家人的需要:

除袍、袈裟、钵。

在犍陀罗的佛像中,袈裟虽然厚重,却能够将佛像轮廓勾勒得十分清晰,特别是在脊髓线和身体曲线的塑造方面。

总体而言,犍陀罗具有自然朴素、曲线感强烈、手印多样、脊髓线清晰、服饰简朴等

特点。

这些特征和谐有序地融合在一起,构成了印度佛教文化独特的艺术风格,也为佛教

信仰提供了一个深层次的视觉体验。

六朝时期的佛教艺术六朝时期,佛教在中国得到了快速的发展,艺术成为了佛教文化的重要组成部分。

在这个时期,佛教影响了中国社会,形成了独特的佛教艺术风格。

佛教雕塑佛教雕塑是六朝时期佛教艺术的重要组成部分。

这些雕塑多数是用石头、青铜、木头和泥土等材料制成的,形式多样。

早期的佛教雕塑重视表达“佛教教义”,尤其是“涅槃”和“菩提”等概念。

而晚期的佛教雕塑强调意境和创新,表现更多的是“佛性”和“圣贤”的形象。

佛教雕塑的典型代表是唐代的“大佛”。

唐代的大佛是当时最具代表性的佛教雕塑,尤其是大唐禅寺的大雕塑,被誉为东方的东方。

这种雕塑不但具有精湛的技艺和雄伟的气势,更重要的是表达出了佛教教义的核心和几百年来佛教文化的精髓。

佛教绘画佛教绘画是六朝时期佛教艺术的另一重要组成部分。

佛教绘画在内容上主要是描绘佛教的故事、传说和禅宗的境界。

在六朝时期,佛教绘画的主要形式是壁画和轴画。

在这些绘画中,表现了佛教一些重要的概念,如轮回、涅槃和菩提等。

佛教绘画的样式也在不断地发展变化,最为代表性的样式是“泥塑色绘”和“匠刻人化”的样式。

在唐代,佛教绘画也逐渐变得更加写实和注重色彩的表现,尤其注重画面的整体感和良好的构图。

佛教文化艺术佛教文化艺术是六朝时期佛教文化的另一种表现形式。

佛教文化艺术主要是包括佛教音乐、佛教舞蹈、佛教诗歌和佛教笔记等。

在这些艺术中,最为流传的是佛教诗歌和佛教笔记。

佛教诗歌主要是通过诗歌来传达佛教的教义和哲学思想。

唐代的诗人李白、杜甫、白居易等也开创了很多佛教主题的诗歌。

佛教笔记则是通过文章来讲述佛教的历史和传播,是佛教文化的重要载体。

其中最为著名的是《金刚经》和《森林法师传》等。

总结六朝时期佛教艺术是中国佛教文化发展的一个重要时期。

在这个时期,佛教艺术的发展达到了一个巅峰,成为了中国文化和佛教文化交融的代表。

佛教雕塑、佛教绘画和佛教文化艺术的发展和变化,不仅代表了佛教文化的某种趋势和风格,更是表现了当时中国文化的繁荣和高峰。

中国传统文化中的佛教思想解析佛教是一种充满着深邃人文内涵的宗教,它历史悠久,不仅在印度和东南亚地区有着大量信徒,同时也在中国造就出了独特的佛教文化。

佛教思想渗透在中国传统文化中的方方面面,影响着国人的生活方式、价值观念和艺术美学等各个领域,本文就来深入探究佛教在中国文化中的精髓。

一、佛教思想对传统文化的影响1.尚事物的本质佛教强调万物皆空,让人们认识到世界上的一切都是短暂的,包括人的身体和心灵。

这种思想让人们更关注事物的本质,而不是外观。

在古代书法、绘画中,禅宗的影响显而易见,法师们采用极简的笔画去表现事物的本质,传达出一种极简、沉静、深入骨髓的美。

2.重视心灵净化佛教信仰中强调,在追求幸福的过程中,物质享受并不能传达真正的快乐,真正的快乐在于心灵的净化。

这种思想深深地影响了古代文化,呈现出淡泊名利,精神修养重于物质享受的特点。

在古代文人墨客的诗歌中,往往表达出对人生短暂的意识及对身心的净化的向往。

3.尊重个体佛教中也强调“我见”和“我执”的困扰,提倡不执著、不自我中心的理念,这与中国传统文化尊重个体的特点相契合。

历史上有很多文人墨客写下的自传和个人文集,这些作品在展现他们个人历程的同时,也表达出对生命价值和尊重的观念。

二、佛教文化在艺术美学中的体现1.墨色深邃佛教文化的影响使得古代中国的书法、绘画色彩更加朴素、简洁、极具神韵,表现出浑圆、厚重、安宁、恬静的气息。

这样的形式美是灵与性的结合,受到世人的喜爱。

2.意境超凡佛教文化的影响也让古代中国的艺术作品具有很高的修养性和超凡脱俗的意境,特别是寺庙中的佛像和壁画。

通过色彩、形态和线条等方式来表现佛教禅宗的精神,使人们感受到的是深远而超然的意境,意境中的艺术表现也体现了佛教思想的精髓。

3.艺术之道佛教文化的影响,使得古代中国的艺术家们练就了一种炼就心性的艺术之道,认为艺术是通向佛道的一种方法,艺术创作不仅仅是人类感觉和知觉的表达,更具有超越艺术本身的意义。

佛教密宗绘画艺术的历史演变佛教密宗绘画艺术是中国传统绘画艺术的一支,其历史演变可以追溯到唐代。

在唐代,密宗艺术在中国得到了充分的发展,密宗壁画是其中的重要组成部分。

在唐代以后,密宗画始终保持着发展的势头,其艺术特点依旧独具魅力。

下面我们将逐步介绍佛教密宗绘画艺术的历史。

一、唐代佛教密宗绘画唐代是佛教密宗绘画发展的鼎盛期,这个时期的绘画艺术涵盖了许多内容,其中除了佛教教义外,还包括诗歌、音乐、舞蹈等与佛教相关的艺术形式。

唐代的佛教密宗绘画艺术主题以莲花、如意宝等密宗符号为主,密具圆果等诸多密宗仪轨也得以在唐代的绘画中得到了较好的展现。

在唐代时期创作的壁画《敦煌千佛洞》就是佛教密宗绘画中的典范之作。

它有着非常丰富的宗教象征,黑白墨画采用了极具装饰美感的线条,塑造了佛教密宗文化的艺术形象。

二、宋代佛教密宗绘画宋代时期,佛教密宗艺术在元昊时期取得了新的突破。

在元昊时期创作的密宗九丽图中,不同于唐代风格的纤细和柔和画风,宋代的密宗绘画风格更加强调美感的神秘、奇幻和装饰效果的表现。

三、元代佛教密宗绘画元代时期,由于佛教传播范围的拓展,藏传佛教逐渐普及。

元代佛教密宗绘画将传统唐宋绘画的表现艺术与蕴含藏传佛教教义符号的密宗艺术结合在一起,呈现出既热烈又静默、神秘而又庄严的艺术气息。

在元代时期,大量描绘密宗内容的艺术作品诞生,其中象征色彩和奇妙手法更为精微。

四、明清佛教密宗绘画明清时期,佛教密宗绘画逐渐淡化了唐宋时期和元代时期的装饰效果,并形成了自己独特的艺术特点。

在近代,佛教密宗绘画的表现形式更加多样化。

现代藏传佛教艺术家擅长将现代艺术元素融入到传统密宗艺术中,使得密宗艺术更加具有现代感和时代感。

同时,随着全球文化的交流和交融,佛教密宗绘画的独特艺术表现形式也逐渐在世界范围内得到了广泛的传播。

总的来说,佛教密宗绘画在中国传统绘画艺术中占据了重要地位。

唐宋、元代、明清时期的佛教密宗绘画都有着独特的风格和特点。

现代传承者在对此基础上进行创新,更加注重对传统文化的保护和传承,使得佛教密宗绘画艺术在不断演变发展的同时,仍能保持其独特的魅力。

(建筑工程管理)简述佛教建筑的艺术特色佛教建筑作为中国传统建筑文化体系中最具特色的一种,在中国艺术史上有着极为重要的地位,因而它具有一定的艺术特色,下面简单介绍一下其中的一些特征。

首先,佛教建筑具有规模宏大、结构壮观、布局简洁的特点。

佛教建筑的姿态雄健,所使用的材料一般都较为厚实,相比宫殿等世俗建筑,佛教建筑的体量更为厚重;佛教建筑有其独特的结构,不仅有单层建筑,也有层层叠叠的多层建筑,而且还有高耸入云的塔楼;此外,佛教建筑使用的布局也很简洁,一般都是把建筑的各种元素、如佛殿、楼阁、钟楼等,按一定规律排列、组合在一起,使人观看起来一气呵成,举目所及都是简洁宏伟的景象。

其次,佛教建筑具有精致集美的造型特点。

佛教建筑多采用精致细腻的木质雕刻来装饰外观,如彩漆牌位,以及彩绘山水人物、花鸟鱼虫,以及精美的锻铸雕塑,使佛教建筑有着极为雅致的装饰;此外因为佛教的信仰色彩,所以佛教建筑也有着节假日专用的如佛面、佛像等装饰等,使佛教故像更加丰富了色彩。

再次,在仪式化上面,佛教建筑也有着特殊的设计风格,像是每个建筑内部最重要的佛像,一般都会有一个特殊的佛像引座,用来引导佛像的安置,有的时候还会有环绕在佛像引座的各种佛像装饰,以及融佛教律法和典章制度为一体的后寝等,其中体现出的仪式性让佛教建筑更加丰富多彩。

最后,佛教建筑也有着浓厚的慈怜与文化气息,通常佛教建筑的院落会添加药园、茶园、雕刻石和石阶等,表达出一种清幽明媚的慈怜气息;此外,佛教建筑会刻满传统佛教语言、记载了它所经历的历史,使佛教建筑充满深厚的文化内涵,让它的艺术特色更加饱满。

总之,佛教建筑的艺术特色是十分丰富的,它把大规模、壮观的结构、精致集美的造型特点,以及仪式化的设计和慈怜汲取的文化气息,巧妙地融合起来,形成了一种独特的审美美学,与众不同而又让人们见识到一种古典文化的典雅之美。

关于隋代董钦鎏金佛造像探析隋代董钦鎏金佛造像是中国佛教艺术中的珍贵遗产,它不仅代表了隋代的艺术水平,更体现了佛教在中国传统文化中的重要地位。

董钦鎏金佛造像作为隋代佛教雕塑的代表作之一,深受学者和收藏家的关注,其精美的工艺和独特的艺术风格,展示了隋代佛教文化在艺术上的独特魅力。

隋代是中国历史上一个辉煌的时期,文化繁荣,社会稳定,佛教在这一时期得到了极大的发展。

董钦鎏金佛造像是隋代佛教艺术的杰出代表,它具有浓厚的时代特征和独特的审美价值,对于了解隋代社会、文化和宗教生活具有重要的历史意义。

董钦鎏金佛造像的制作工艺非常精湛,其造型优美,线条流畅,神态端庄,栩栩如生。

整个造像的比例和结构都非常匀称,雕刻细节处理得非常细腻,衣纹、发丝、装饰等都栩栩如生。

董钦鎏金佛造像集中了隋代工艺美术的精髓,不仅在雕刻技艺上展现了高超的技艺水平,更在美学上具有深刻的艺术内涵。

它不仅仅是一件宗教雕塑,更是一件艺术品,展现了隋代艺术家的艺术品位和审美追求。

董钦鎏金佛造像的创作背景和制作工艺都值得探讨。

它是在隋代这个特定的历史时期创作的,隋代是中国历史上一个政治中心迁移、社会变迁的时期,佛教的传入和发展受到了当时政治和文化环境的影响。

佛教艺术在这一时期得到了繁荣的发展,董钦鎏金佛造像正是在这样一个历史背景下诞生的。

董钦鎏金佛造像的制作工艺技术精湛,采用鎏金工艺,使整个造像金光闪闪,夺目耀眼,极具视觉冲击力。

鎏金工艺在中国传统工艺中占据重要地位,它不仅可以保护雕塑的表面,延长其使用寿命,更可以赋予作品更高的审美价值,使之更加庄重和美观。

在对董钦鎏金佛造像的探析中,我们还需要关注其艺术风格和宗教意义。

董钦鎏金佛造像的艺术风格融合了当时的汉族传统工艺和印度佛教艺术的特点,形成了独具一格的艺术风格。

佛像的神态庄严肃穆,表情端庄慈祥,这是富有中国传统文化特色的表现。

在服饰、发型、饰物等方面也表现出浓厚的印度佛教文化特色。

董钦鎏金佛造像是中国佛教艺术的杰出代表之一,它的独特的艺术风格对中国佛教艺术的发展产生了深远的影响。