展子虔《游春图》

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:1

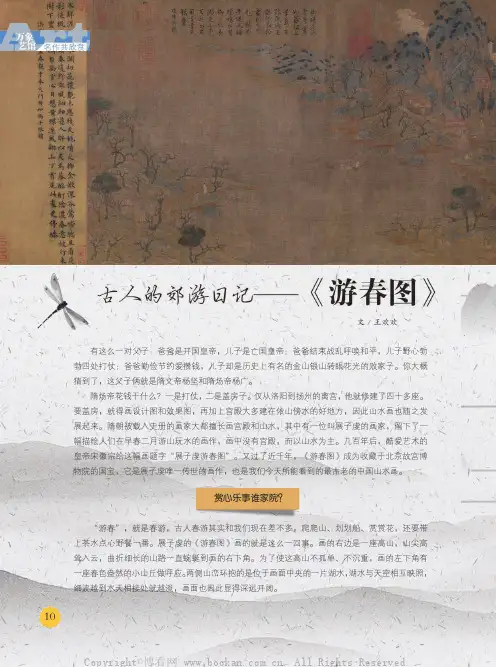

100幅中国名画赏析(二)11. 《游春图》/展子虔《游春图》是隋朝画家展子虔创作的绘画作品,绢本、青绿设色,画上有宋徽宗题写的“展子虔游春图”六个字,现存北京故宫博物院绘画馆。

图中展现了水天相接的情形,上有青山叠翠,湖水融融,也有士人策马山径或驻足湖边,还有美丽的仕女泛舟水上,熏风和煦,水面上微波粼粼,岸上桃杏绽开,绿草如茵。

画家用青绿重着山水,用泥金描绘山脚,用赭石填染树干,遥摄全景,人物布局得当,开唐代金碧山水之先河,在早期的山水画中非常具有代表性。

该画是展子虔传世的唯一作品,也是迄今为止存世最古的画卷。

12.《历代帝王图》/阎立本《历代帝王图》又名《列帝图》、《十三帝图》、《古列帝图卷》、《古帝王图》,传为唐代阎立本画作,绢本,设色,现存后人摹本。

画面为横卷是一幅历史人物肖像画。

摹本现藏于美国波士顿博物馆。

此图绢本,设色,纵51.3厘米,横531厘米。

画面从右至左画有十三位帝王形象:前汉昭帝、汉光武帝、魏文帝曹丕、吴主孙权、蜀主刘备、晋武帝司马炎、陈宣帝陈顼、陈文帝陈蒨、陈废帝陈伯宗、陈后主陈叔宝、北周武帝宇文邕、隋文帝杨坚、隋炀帝杨广。

从画像来看,虽仍有程式化的倾向,但在人物个性刻画上表现出很大的进步,不落俗套,而显得个性分明。

《历代帝王图》用重色设色和晕染衣纹的方法,有佛教艺术的影响。

13.《步辇图》(局部)/阎立本《步辇图》是唐朝画家阎立本的名作之一,是中国十大传世名画之一,现藏于故宫博物院。

作品设色典雅绚丽,线条流畅圆劲,构图错落富有变化,为唐代绘画的代表性作品。

具有珍贵的历史和艺术价值(现存画作被认为是宋朝摹本。

)。

公元640年(贞观十四年),吐蕃王松赞干布仰慕大唐文明,派使者禄东赞到长安通聘。

《步辇图》所绘的是禄东赞朝见唐太宗时的场景。

图卷右半是在宫女簇拥下坐在步辇中的唐太宗,左侧三人前为典礼官,中为禄东赞,后为通译者。

唐太宗的形象是全图焦点。

阎立本煞费苦心地加以生动细致的刻画,画中的唐太宗面目俊朗,目光深邃,神情庄重,充分展露出盛唐一代明君的风范与威仪。

展子虔《游春图》《游春图》是一幅描绘自然景色为主的青绿山水画卷,表现人们春天出游的情景。

画家在不大的绢幅上以妥善的经营、细劲的笔法和绚丽的色彩,画出了青山叠翠,花木葱茏,波光粼粼的春光佳境,图中山青水秀,水天弥漫,在波光潋滟的湖面上,一艘华丽的高篷游艇随波荡漾。

船中三位女子纵目四望,陶醉于明丽的湖光山色,流连忘返。

湖边数人或骑马或漫步于山间小道,或袖手仁立岸边,兴致盎然。

画家通过时各种自然景色和人物活动的生动描绘,成功地体现了《游春》这一主题,展于虔的《游春图》为唐代青绿山水画派的形成开了绪端。

到了唐化,李思训和其子李道昭直接继承了展于虔一系的山水画画风。

李思训为唐王朝宗室,曾任“武卫大将军”。

他继承井发展了展子虔的画法,用笔工致严整,着鱼浓烈沉稳,画面格局宏伟,堂皇华丽,装饰性很强。

他的几了李昭道又继承了他的画风,时称为“变父之势,妙又过之”,并首创海景山水。

这样,从隋代的展子虔,至唐代的李思训父子,一脉相承,构成了我国山水画中具备特色的青绿山水画派遣。

在唐朝,还构成了另一山水画派遣的源头,那就是水墨山水画。

水墨山水画的开山始祖是王维,据说他诗、书、画、音乐都很擅长,而且还官至尚书右丞。

王维的画喜用雪景、剑阁、栈道、晓行、捕鱼等题材,其画以笔墨精湛、渲染见长,具有“重”、“深”的特点。

王维的山水画还有一个重要的特色,就是诗和画的有机结合。

前面我们已谈到,绘画史一般把他看着是诗画结合的创始者。

王维之后的中晚唐时期,山水画的发展出现了一场“水墨运动”,这样,中国山水画发展到唐代,已经进入了一个自由的新天地。

至五代两宋,就是山水画家人才辈出和山水画派遣叠现的时代,这些画家承继并发展了南北朝、隋、唐山水画家的杰出传统,把中国山水画推至了前所未有的高峰,构成了五代时期的北派山水和南派山水,北宋时期的中原画派与院体山水画,北宋晚期的“米点山水”与青绿山水,以及南宋四大家为代表的南宋院体山水画。

五代时期,北派山水的代表人物是荆浩和他的学生关仝。

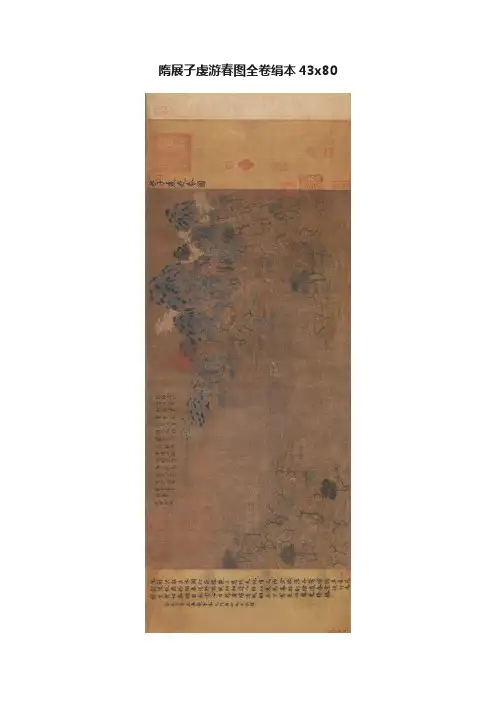

隋展子虔游春图全卷绢本43x80《游春图》是隋朝展子虔所作,长卷,绢本,设色,纵43厘米,横80.5厘米,现藏于故宫博物院。

此图描绘了江南二月桃杏争艳时人们春游情景。

全画以自然景色为主,放目远眺:青山耸峙,江流无际,花团锦簇,湖光山色,永波粼粼,人物、佛寺点缀其间。

笔法细劲流利。

在设色和用笔上,颇为古意盎然,山峦树石皆空勾无皴,但线条已有轻重、顿挫的变化。

以浓烈色彩渲染,烘托出秀美河山的盎然生机。

这幅经宋徽宗题写为展子虔所作的《游春图》卷,是画家传世的唯一作品,也是迄今为止存世最古的画卷。

其双勾夹叶法和点花法等对唐李思训一派青绿山水产生很大影响。

《游春图》的出现,结束了人大于山和水不容泛、树木若伸臂布指的早期幼稚阶段,使山水画进入青绿重彩工整细巧的崭新阶段。

《游春图》卷也是一件为历代鉴赏家所珍视的名画。

它经宋徽宗题签后,约在宋室南迁之际即行散出,后归南宋奸臣贾似道所有。

宋亡后,元成宗之姊鲁国大长公主得到了它,并命冯子振、赵严、张珪等文人赋诗卷后。

明朝初年,《游春图》卷收归明内府,而后又归权臣严嵩所有。

万历年间,画卷为苏州收藏家韩世能所藏。

入清后,经梁清标、安歧等人之手而归清内府。

随溥仪出宫被携至长春。

《游春图》卷收归张伯驹先生后发生的故事:“月余后,南京政府张群来京,即询此卷,四五百两黄金不计也。

而卷已归余有。

马霁川亦颇悔恚。

然不如此,则此鲁殿仅存之国珍,已不在国内矣。

”——摘自张伯驹《春游纪梦》。

1946年初,故宫散失于东北的书画开始陆续出现。

这些原本由末代皇帝溥仪携至长春的清宫旧藏书画一经面世,便引起了当时国内各大收藏家们的极度关注,古玩商家们更是蜂拥而至。

北京琉璃厂玉池山房古董商马霁川最早奔赴东北,收购到不少字画精品。

回京后,他将一些伪迹和平常之品售于故宫博物院,所得足以赎回本金;然后将一些真迹和精品售于上海以取重利,甚至勾结沪商辗转出国,如唐代陈闳的《八功图》卷和元代钱选的《杨妃上马图》便是因此流出国外。

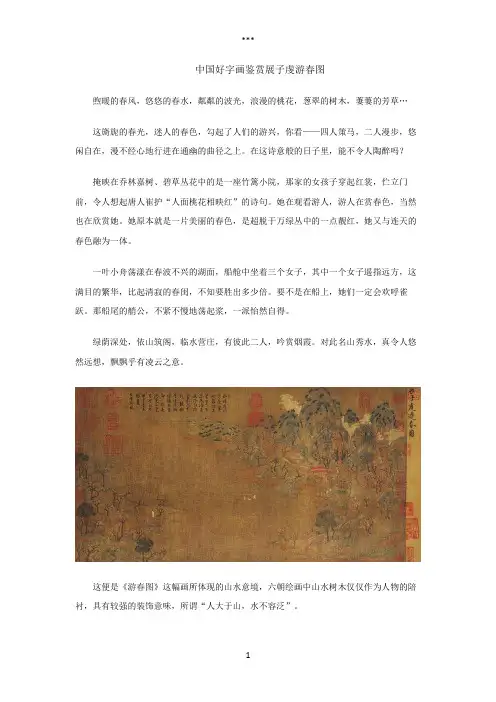

中国好字画鉴赏展子虔游春图煦暖的春风,悠悠的春水,粼粼的波光,浪漫的桃花,葱翠的树木,萋萋的芳草…这旖旎的春光,迷人的春色,勾起了人们的游兴,你看——四人策马,二人漫步,悠闲自在,漫不经心地行进在通幽的曲径之上。

在这诗意般的日子里,能不令人陶醉吗?掩映在乔林嘉树、碧草丛花中的是一座竹篱小院,那家的女孩子穿起红裳,伫立门前,令人想起唐人崔护“人面桃花相映红”的诗句。

她在观看游人,游人在赏春色,当然也在欣赏她。

她原本就是一片美丽的春色,是超脱于万绿丛中的一点靓红,她又与连天的春色融为一体。

一叶小舟荡漾在春波不兴的湖面,船舱中坐着三个女子,其中一个女子遥指远方,这满目的繁华,比起清寂的春闺,不知要胜出多少倍。

要不是在船上,她们一定会欢呼雀跃。

那船尾的艄公,不紧不慢地荡起浆,一派怡然自得。

绿荫深处,依山筑阁,临水营庄,有彼此二人,吟赏烟霞。

对此名山秀水,真令人悠然远想,飘飘乎有凌云之意。

这便是《游春图》这幅画所体现的山水意境,六朝绘画中山水树木仅仅作为人物的陪衬,具有较强的装饰意味,所谓“人大于山,水不容泛”。

《游春图》虽然也有古风的残余,带着早期山水画的一些特点,但它是一派明丽湖光山色之下展现人物的活动—游春,无论人的活动多么丰富,人的身份多么尊贵显达,在大自然面前都会感到渺小。

画中的山水、树石、人物、鞍马、船只、房舍等物象,大小比例正确,远近透视合理。

从这个意义上说《游春图》是我国最早的山水画。

可以说,中国山水画到了隋唐时代,有了一个大的发展,隋代从展子虔的时代开始,中国画家的兴趣已由人而转向自然,开始与自然亲近,与山水神交。

《历代名画记》云:“展子虔历北齐、周、隋,在隋为散大夫,帐内都督。

”他的画独创一格,有心的作风,故《后画品》说:“董伯仁与展子虔皆天生纵任,亡所祖述。

”《宣和画谱》云:“写江山远近之势尤工,故咫尺有千里趣。

”这个描状,恰好可用在形容《游春图》这幅画上。

《游春图》是中国绘画史上有名画家的第一幅画,同时,也是第一幅重要的山水画,因此,显得特别重要。

《游春图》展子虔英语作文Xu Zizhan's "Scroll of Spring Outing" is a masterpiece of Chinese landscape painting that captures the essence of the natural world in all its splendor. This magnificent scroll, dating back to the Northern Song dynasty, presents a panoramic view of a serene and picturesque countryside scene, inviting the viewer to embark on a virtual journey through the lush and vibrant landscape.The scroll opens with a breathtaking vista of rolling hills and undulating terrain, their gentle slopes adorned with a tapestry of verdant foliage. The artist's meticulous attention to detail is evident in the delicate rendering of the individual trees and shrubs, each with its own distinct character and personality. The lush vegetation creates a sense of depth and dimensionality, drawing the viewer's gaze deeper into the landscape.As the eye travels along the scroll, one is struck by the exquisite balance and harmony of the composition. Xu Zizhan has skillfully orchestrated the placement of the various elements, creating a sense of natural flow and rhythm that is both visually captivating andemotionally resonant. The gentle curves of the hills and the meandering streams that wind their way through the landscape create a sense of tranquility and serenity, inviting the viewer to slow down and savor the beauty of the moment.One of the most striking features of the "Scroll of Spring Outing" is the artist's masterful use of light and shadow. The play of light across the landscape creates a sense of depth and dimensionality, with the shadows casting a soft and ethereal glow over the scene. The artist's skillful use of ink and brush strokes to capture the nuances of light and shadow is truly remarkable, evoking a sense of timelessness and timelessness that transports the viewer to a realm of pure aesthetic delight.Another notable aspect of the scroll is the inclusion of human figures, which serve to provide a sense of scale and context to the landscape. These figures, depicted in a range of activities such as strolling, resting, or engaging in scholarly pursuits, add a touch of human presence to the scene, inviting the viewer to imagine themselves as part of this idyllic setting.The attention to detail and the meticulous rendering of the natural elements in the "Scroll of Spring Outing" are truly awe-inspiring. Xu Zizhan's mastery of the brush and ink medium is evident in the way he captures the texture and nuances of the various elements, fromthe rough bark of the trees to the delicate petals of the flowers. The artist's ability to convey a sense of depth and perspective through the use of layered elements and carefully crafted spatial relationships is truly remarkable.One of the most striking aspects of the "Scroll of Spring Outing" is the way in which it evokes a sense of timelessness and universality. While the scroll is firmly rooted in the artistic traditions of the Northern Song dynasty, its themes and aesthetic sensibilities resonate with viewers across cultures and eras. The scroll's depiction of the natural world in all its beauty and tranquility speaks to the universal human desire to connect with the natural world and find solace in its timeless beauty.In conclusion, Xu Zizhan's "Scroll of Spring Outing" is a true masterpiece of Chinese landscape painting that continues to captivate and inspire viewers to this day. Through his masterful use of ink and brush, the artist has created a work of art that transcends the boundaries of time and space, inviting the viewer to embark on a journey of aesthetic and spiritual discovery. Whether one is a seasoned art connoisseur or a casual observer, the "Scroll of Spring Outing" is a work that is sure to leave a lasting impression and inspire a deeper appreciation for the beauty and wonder of the natural world.。

文/王欢欢有这么一对父子:爸爸是开国皇帝,儿子是亡国皇帝;爸爸结束战乱呼唤和平,儿子野心勃勃四处打仗;爸爸勤俭节约爱攒钱,儿子却是历史上有名的金山银山转眼花光的败家子。

你大概猜到了,这父子俩就是隋文帝杨坚和隋炀帝杨广。

隋炀帝花钱干什么?一是打仗,二是盖房子。

仅从洛阳到扬州的离宫,他就修建了四十多座。

要盖房,就得画设计图和效果图,再加上宫殿大多建在依山傍水的好地方,因此山水画也随之发展起来。

隋朝被载入史册的画家大都擅长画宫殿和山水,其中有一位叫展子虔的画家,留下了一幅描绘人们在早春二月游山玩水的画作,画中没有宫殿,而以山水为主。

几百年后,酷爱艺术的皇帝宋徽宗给这幅画题字“展子虔游春图”。

又过了近千年,《游春图》成为收藏于北京故宫博物院的国宝,它是展子虔唯一传世的画作,也是我们今天所能看到的最古老的中国山水画。

赏心乐事谁家院?“游春”,就是春游,古人春游其实和我们现在差不多,爬爬山、划划船、赏赏花,还要带上茶水点心野餐一番。

展子虔的《游春图》画的就是这么一回事。

画的右边是一座高山,山尖高耸入云,曲折细长的山路一直蜿蜒到画的右下角。

为了使这高山不孤单、不沉重,画的左下角有一座春色盎然的小山丘做呼应。

两侧山峦环抱的是位于画面中央的一片湖水,湖水与天空相互映照,细波越到水天相接处就越淡,画面也因此显得深远开阔。

◎[隋]展子虔,《游春图》,绢本设色,现藏于故宫博物院除了大山大水的壮丽景象,画面还描绘了掩映在山水之间的精致小景:山顶有深绿色的松树,山间有蜿蜒的小路,小桥、寺院、草地、春花随着山路延伸到我们眼前。

相比于高山大湖,那豆米般细小的游人则为这景色增添了吵吵闹闹的生活气息。

有的策马上山,有的乘舟游湖,有的在树下,有的在水边,说不定还有几个醉醺醺的诗人正躲在凉亭里比赛即兴作诗呢!这真是一幅赏心悦目、让人越看越向往的画呀!咫尺有千里趣《游春图》代表了隋朝最先进的山水画技巧。

隋朝之前,山水画一般只是作为人物画的背景,在人物背后充当幕布,因此画面比例极不协调。

隋朝初时期展子虔绘画赏析游春图展子虔长卷绢本横80.5厘米设色纵43厘米北京故宫博物院藏此图描绘了江南二月桃杏争艳时人们春游情景。

全画以自然景色为主,放目远眺:青山耸峙,江流无际,花团锦簇,湖光山色,永波粼粼,人物、佛寺点缀其间。

笔法细劲流利。

在设色和用笔上,颇为古意盎然,山峦树石皆空勾无皴,但线条已有轻重、顿挫的变化。

以浓烈色彩渲染,烘托出秀美河山的盎然生机。

这是现存我国著名画家作品中最古的一幅,也是卷轴山水画最早的杰作。

展子虔,生卒年不详,北周末隋初画家。

渤海 (今山东阳信)人。

历北齐、北周,入隋任朝散大夫、帐内都督。

最擅山水、楼台亭阁。

曾在洛阳天女寺、云花寺,长安灵宝寺、崇圣寺等绘制佛教壁画。

其画风继承了顾恺之的特点,笔调工整,法度严谨。

对隋代绘画的发展起着重大作用,世人誉为“唐画之祖”游春图江帆楼阁图李思训立轴纠木设色纵101.9厘米横54.7厘米中国台北故宫博物院藏作者融汇了山水丘壑和人物动态,阐明唐代山水画已着意于生活与自然之交织、辉映,一派明媚春光景象。

画中山石用墨线勾勒轮廓,石绿渲染。

画树、松已用交叉取势,整体势态葱郁,富有装饰味,和有勾无皴的山石,起伏均匀的水纹,精丽工致的屋宇,图案形状的夹叶,十分相称,而且还可以看出其中吸取域外绘画的迹痕。

李思训(653—?1 8),唐代书画家。

宇建,一作建景,成纪 (今甘肃天水)人。

宗室,孝斌子。

官至右武卫大将军。

李邕碑称“云麾将军”。

工书法,尤擅画山水树石,善用小笔硬画的技法。

李思训画著色山水,用金碧辉映,为一家之法。

继承、发展了六朝以来以色彩为主的表现形式。

明董其昌则推之为“北宗”之祖。

下:江帆楼阁图辋川图(部分) 王维绢木设色 (日)圣福寺藏此图是画家晚年隐居辋川时所作。

画面群山环抱,树林掩映,亭台楼榭,古朴端庄。

别墅外,云水流肆,偶有舟楫过往,呈现出悠然超尘绝俗的意境。

在王维的山水画中,尤其这幅《辋川图》所创造的淡泊超尘的意境,给人精神上的陶冶和身心上的审美愉悦,旷古驰誉。

联时期艺术少有个性,更多的是用于宣传服务,在西方对这个时期的艺术评价并不高。

苏联卫国战争胜利后初期的苏联美术风格占主流地位的仍旧是社会现实主义,《列宁宣布苏维埃政权成立》和《战罢休息》两件作品都表现了人民革命斗争胜利的果实,反映了当时的社会主义精神与意识形态。

虽然风格内容上《战罢休息》这幅作品有向风俗画融合渗透的倾向,画家也试图探索新的主题性绘画的出路,但突破不大,远不及后期画家融合浪漫主义明显,却也为苏联美术发展起到了一定的奠基作用,对于新中国成立初期美术作品也有着深厚的影响。

[参考文献][1] 艾中信.苏联的油画艺术[J].美术,1954(11):7.[2] 李方平.俄罗斯画家弗·阿·谢罗夫创作中期的艺术风格[J].艺术评论,2011(09):88.[3] 列昂节夫. 苏维埃俄罗斯美术[M]. 朝花美术出版社, 1958.[4] 李方平.俄罗斯画家弗·阿·谢罗夫创作中期的艺术风格[J].艺术评论,2011(09):88.[5] 萧椆.聂普林采夫(Ю.М.Непринцев)《战斗后的歇息》[J].俄语学习,2015(03):62.[6] 黄海波.特瓦尔多夫斯基《瓦西里焦尔金》人物分析[J].北方文学(下半月),2011(12):38.[7] 萧椆.聂普林采夫(Ю.М.Непринцев)《战斗后的歇息》[J].俄语学习,2015(03):63.作者简介:冯子珊(1989),女,北京人,硕士研究生,馆员。

摘 要:《游春图》作为目前有史可考的第一张中国山水画,展现了当时的社会文化背景,对中国山水画的肇始与发展有着承前启后的意义和深远的影响。

虽跨越千年,但《游春图》对于当代中国山水画仍然具有非常重要的学习和参考价值。

关键词:展子虔;天人合一;畅神;卧游;澄怀观道一、展子虔及其所处时代的社会文化背景展子虔,生于公元545年,卒于公元618年,渤海人,历经东魏、北齐、北周,成名于隋代,擅画山水、车马、人物等。

展子虔《游春图》创作年代辩题述《游春图》长期被公认是隋代展子虔所绘,不仅是其传世的唯一作品,也是迄今为止存世最古的画卷。

上世纪七十年代末,著名建筑学、书画鉴定专家傅熹年先生在《文物》杂志上发文,对其创作年代提出异议,并由此引起包括此画捐赠者张伯驹先生等专家的不同意见和讨论。

笔者希望通过此文,在理解并简述傅熹年先生论据和结论基础上,结合其它专家之反对意见,得出个人浅显之判断。

展子虔(约545-618年),汉族,渤海人,由南北朝入隋,据画史记载,擅画佛道、人物、楼阁、翎毛、历史故事,尤长于山水。

《游春图》长卷,绢本,设色,纵43厘米,横80.5厘米,描绘了在风和日丽、春色宜人的季节,古人郊外游春踏青的情景。

此画流传有序,著录累累。

北宋宋徽宗在前格水御题'展子虔游春图'六字,此后更是由历代知名鉴藏家递藏,后入乾隆内府,于清末又从故宫中流出,辗转后由张伯驹先生购入,解放后捐献国家,现藏于故宫博物院。

《游春图》最早见著于元代周密《云烟过眼录》,后在《玄览编》、《清河书画舫》、《墨缘汇观》、《石渠宝笈续编》等书中均有记载。

画面整体采用青绿设色,潋滟生拙;山树石细笔勾勒,不加皴斫,朴拙劲朗;人物线条细劲,神采奕奕;充分体现了中国画初期朴拙而真切的自然描绘能力,也展示出山水画由六朝以来的萌芽状态而趋向成熟发展的过渡性特征。

对于这样一幅国宝级传世名作,上世纪七十年代末,傅熹年先生撰文《关于展子虔<游春图>年代的探讨》,对此画之创作年代提出异议。

傅熹年(1933年生),祖籍四川省江庵,著名建筑历史学家、文物鉴定专家,中国工程院院士,曾在1983至1989年间,参加全国书画鉴定小组,鉴定全国公藏的古代书画。

傅熹年先生通过诸多角度对《游春图》的进行了研究和分析,得出结论:《游春图》为北宋时期的临摹品,其底本或与展子虔及其画风有关。

此后,此观点亦引起包括张伯驹先生等其他专家反驳和多方讨论。

现就傅熹年先生主要论据论点做简要阐述,并将其它专家不同意见随附其后,以便从不同角度理解和判断傅熹年先生的论据和结论。

《游春图》《游春图》长卷,绢本,横80.5厘米,设色纵43厘米。

作者是展子虔,这幅经宋徽宗题写为展子虔所作的《游春图》卷,是画家唯一的传世作品,也是迄今为止中国存世最古老的画卷。

该文物原属:张伯驹先生藏,文物现状:现藏故宫博物院文物历史《游春图》卷也是一件为历代鉴赏家所珍视的名画。

它经宋徽宗题签后,约在宋室南迁之际即行散出,后归南宋奸臣贾似道所有。

宋亡后,元成宗之姊鲁国大长公主得到了它,并命冯子振、赵严、张珪等文人赋诗卷后。

明朝初年,《游春图》卷收归明内府,而后又归权臣严嵩所有。

万历年间,画卷为苏州收藏家韩世能所藏。

入清后,经梁清标、安歧等人之手而归清内府。

随溥仪出宫被携至长春。

文献记载《游春图》卷收归张伯驹先生后发生的故事:“月余后,南京政府张群来京,即询此卷,四五百两黄金不计也。

而卷已归余有。

马霁川亦颇悔恚。

然不如此,则此鲁殿仅存之国珍,已不在国内矣。

”——摘自张伯驹《春游纪梦》名称由来据记载《游春图》上无作者的名款、印章、也没有图名。

因宋徽宗赵佶在前隔水处题有“展子虔游春图”而得名。

《游春图》的修复《游春图》一共修复过三次:北宋宣和年间、清朝乾隆年间分别大修过一次,民国时被马霁川买下后由他的徒弟小修过一次。

进入故宫时,它残破不堪。

20世纪70年代,故宫决定集中修复馆藏的众多珍贵文物,包括《游春图》。

《游春图》的修复计划开始于1977年,整个修复过程历时1年多。

修复之后,它曾经的光彩得以重现。

《游春图》时代背景《游春图》大致属于隋代左右时期。

隋代社会的短暂统一,给当时的文化交流与繁荣带来了契机,大运河的开凿与佛教的兴盛,更给南北交通和绘画的发展创造了有利条件,加上隋代统治者好奢华,又大兴土木,且雅好收藏书画名迹,艺术创作颇为活跃。

但对于这幅名作是否展子虔亲笔,是否隋代作品,历史上有人提出过疑问。

元周密《云烟过眼录》中曾两次提到这幅画,第一次说:“展子虔《游春图》,徽宗题,一片上凡十余人。

亦归之张子有”,未加评论。

隋朝展子虔《游春图》赏析展子虔(550-604 )隋代杰出画家。

渤海( 今山惠民何坊展家村) 人。

他是在唯一有画迹可考的隋代著名的画家,在中国画史上占据着重要位置。

他北、北周入隋,他多才多,各种画几乎无所不能。

他画人物,画立,画山川,都形象生、逼真,呼之欲出。

特是他描族游春情景的《游春》,是我国在保存下来最古老的卷山水画之一,后世山水画的展影响很大他在中国画史上,是承前启后的一代宗。

画史称隋初画家展子虔的《游春》最古的卷山水画,也是我今天得看到的唐以前山水画向成熟程中一件独立成画的珍品,那么,在此前的山水画是什么的呢?据唐彦的《代名画》:“ 其画山水,若犀,或水不容泛,或人大于山⋯⋯”从晋画家之的《洛神》卷中可略一二,其背景之山水,就大致是种“水不容泛,人大于山”的情形。

也就是,山水在画中,依然是人物的陪,然勾画已前致,但在比例上不能相称,水面狭小不能泛舟,峰低矮似是土堆。

画面平直,富装感然而缺乏空感。

但展子虔的《游春》大有改善。

43 厘米,横 80.5 厘米,本,色。

藏北京故博物院。

《游春》以春游主,画幅不大,但却有置景大、气宇昂的大面,就是画史中所的“咫尺千里”。

一点是西方画家无法与中国画家相媲美的。

江南早春二月,叶吐,桃杏争芳。

一水自左上流下中,水面,微波起,有游艇泛。

两岸游人三两成群,沿途春景,或步行立,或主而仆随后。

小岸,坡后有舍,而山谷中寺。

人、、舟、与山石、木、江水的比例已十分合适,、石近大而小,江水斜下,两岸落,林密布,白云,得疏密有致,透的空感和深感也十分恰当。

江水勾起伏漾的波,淡,天水天一色。

山石木以流利的墨勾勒,但无皴笔,身染深赭色,叶染。

山石通体染淡赭色后,石脚染重赭而石身敷青重彩。

小杆及寺廊柱填朱砂,而人、、白云填以白粉。

整幅画山石木的色彩郁,但由于中大片水色的清澈相映,得而不俗。

不,此尚有不足之,如的造型嫌,枝干少化,叶已精至双勾法,但大都平铺而欠生动,而远树则处理稍觉简单,更多装饰意味。

北京故宫馆藏展子虔《游春图卷》北京故宫馆藏展子虔《游春图卷》隋代,展子虔作,绢本,设色,纵43cm,横80.8cm展子虔游春图卷图中展现了水天相接的情形,上有青山叠翠,湖水融融,也有士人策马山径或驻足湖边,还有美丽的仕女泛舟水上,熏风和煦,水面上微波粼粼,岸上桃杏绽开,绿草如茵。

宋徽宗题游春图《游春图》是隋朝画家展子虔创作的绘画作品,绢本、青绿设色,画上有宋徽宗题写的“展子虔游春图”六个字,现存北京故宫博物院绘画馆。

画家用青绿重着山水,用泥金描绘山脚,用赭石填染树干,遥摄全景,人物布局得当,开唐代金碧山水之先河,在早期的山水画中非常具有代表性。

该画是展子虔传世的唯一作品,也是迄今为止存世最古的画卷。

冯子振跋游春图《游春图》经宋徽宗题签后,约在宋室南迁之际即行散出,后归南宋奸臣贾似道所有。

宋亡后,元成宗之姊鲁国大长公主得到了它,并命冯子振、赵严、张珪等文人赋诗卷后。

明朝初年,《游春图》卷收归明内府,而后又归权臣严嵩所有。

万历年间,画卷为苏州收藏家韩世能所藏。

入清后,经梁清标、安歧等人之手而归清内府。

张珪跋游春图《游春图》构图壮阔沉静,设色古艳,富有典丽的装饰意味,体现出承上启下的风格,也标志着山水画即将进入成熟期,他在山水画上所达到的成就及其绘画方法,直接开启了唐代画家李思训、李昭道父子金碧山水的先河。

董其昌跋游春图在《游春图》出现之前,中国早期的山水画通常是“人大于山、水不容泛”。

也就是说,绘画中人物形象的塑造比山还要大,而对于水的绘画,却永远不会有波光粼粼的形态,而是犹如一潭死水般地停留在画布上。

可见,在展子虔之前的,尤其是南北朝时期的山水画仍然存在很多不足,这些画家们通常无法把握好山水、人物的比例关系,也不能完美、生动地展现山水的飘逸之感。

而《游春图》出现之后则打破了这种限制,全图无处不展现着一种空问之美,人物、山水疏密安排十分得宜,展现着自然界的交替、交换与重叠。

游春图之所以能够成为中国山水画承上启下的代表作品,不仅仅在于画面呈现的内容,更在于它异于前人的创作手法和审美取向,展现出了于方寸之地尽显千里之姿的艺术特点。

展子虔《游春图》的艺术特色□郭宇卿摘要:展子虔是隋代著名的山水画家,其《游春图》是古代山水画的代表作。

各个画派的山水画构成各不相同,该文侧重于对山水画家、画派、作品、风格的赏析,研究《游春图》的整体布局、笔法运用等,阐述展子虔的技法给后世带来的影响。

关键词:展子虔游春图山水“青绿法”是隋代画家山水画创作的独特技法,在众多画家中,展子虔是比较有代表性的青绿山水画家。

展子虔善于创新,常运用新颖的技法。

他的代表作《游春图》题材新颖,注重自然与生活的结合。

但是自隋代统一南北后,展子虔的绘画思想即受到一定程度的束缚。

一、隋代展子虔生活背景与隋代的“界画”相比,展子虔的青绿山水画风与技法更显成熟。

展子虔尤其擅长描绘故事人物、山水、亭台楼阁。

《游春 图》较六朝前山水画相对成熟,是我国现存最早的一幅山水卷轴作品。

其对事物的刻画细致入微,并且在色彩的运用上偏重于青绿山水。

二、隋代画家艺术创作特色隋代的艺术氛围与当时的政治、经济背景密不可分。

在当时,界画、壁画以及山水画盛行。

青绿山水画的出现,标志着山水画的稚拙阶段已经结束,“青绿重彩,工细巧整”的较为完整的山水画创作风格开始盛行。

展子虔是一位知识渊博、有才气,尤其精通描绘山水的画家。

以人物论,当时西域一些画家所作绘画多描绘西域风俗,如尉迟跋质那,尤其擅长绘画西域风俗画。

展子虔细描色晕,所画作品却神意具足、精妙绝伦,他人难以效三、展子虔《游春图》的艺术形成过程纵观我国绘画史,隋唐时期是中国山水画发展的重要阶段。

这个阶段的画家运用的山水技法对后世的山水画创作产生了重要影响,也为后世的山水画发展铺平了道路。

在隋代,除壁画外,卷轴画也已风行。

《游春图》的出现,使青 绿山水发生了质的改变,代表山水画逐渐走向成熟,向着金碧山水发展,但尚未完全成熟。

作为展子虔的突出成就,《游春图》这幅卷轴画是画在绢上的,有别于壁画、石刻、砖刻以及漆画。

1•笔墨技法展子虔在《游春图》中,均用细笔勾画山石,虽不加皴法,却显得苍劲有力,笔墨丰富。

展子虔:写远近山川,有咫尺千里之势展子虔(公元6世纪后期)〔隋〕渤海(今山东信阳)人,生卒年不详。

历北齐、北周,入隋曾任朝散大夫、帐内都督等官职。

擅画道释、人物、山水及杂画,尤工车马。

人物画描法细腻,随之以色晕开,神采如生,意态倶足;其画山水台阁,写远近山川,有咫尺千里之势;描写车马入神,立马神形生动且画外有情,技艺之高与董伯仁齐名,故史称董展”。

唯一有画迹可考的隋代著名画家,在山水画的研究上成就显著,创立了“青绿山水”的绘画形式,堪称青绿山水画的鼻祖。

曾在洛阳天女寺、云花寺、长安灵宝寺、崇圣寺等绘有壁画。

画迹有《长安车马人物图》《弋猎图》《南郊图》《王世充像》《法华变相图》《朱买臣覆水图》《北齐后主幸晋阳图》《维摩像》《石勒问道图》《北极巡海图》等,分别著录于《贞观公私画史》《历代名画记》《宣和画谱》。

现藏北京故宫博物院的《游春图》是展子虔的传世之作,亦是中国存世最古老的山水画。

该画用青绿着色法描绘了贵族春游的情景,画法古拙,用笔细劲有力,设色浓丽鲜明,局部用金线勾勒,辉煌壮美。

近景树木渐趋写实,远山以花青点苔,人、马、山树比例适度,形态宛然,脱离了以山水为人物画背景的地位,独立成幅,反映了早期独立山水画的面貌。

展子虔《游春图》展子虔在绘画史上地位很高,所谓“顾、陆、张、展”之说即是。

彦惊《后画品》说:“(展子虔)触物为情,备该绝妙。

尤善楼阁,人马亦长。

远近山川,咫尺千里。

”虽《后画品》有后人伪作之说。

不过,张彦远在《历代名画记》中却也记录了彦棕评展子虔的这段话:“僧惊云:触物留情,备该妙绝,尤善台阁,人马山川,咫尺千里。

”及至再后来的宋代《宣和画谱》也跟着说展子虔:“江山远近之势尤工,故咫尺有千里之趣。

”可见,问题只涉及《后画品》的作者,于展子虔绘画之能事,还是没有争议的。

展子虔《游春图》局部元汤屋在《古今画鉴》中说:“展子虔画山水,大抵唐李将军父子多宗之。

画人物描法甚细,随以色晕开……下为唐画之祖。

《游春图》之赏析这幅画的技法特点是以线勾描物象,色彩明丽,人物直接以粉点染。

其双勾夹叶法和点花法等对唐李思训一派青绿山水产生很大影响。

《游春图》的出现,结束了大于山和水不容泛、树木若伸臂布指的早期幼稚阶段,使山水画进入青绿重彩工整细巧的崭新阶段。

《游春图》以抒情而近似纪实的手法展示了中国的美丽河山,和贵族悠闲舒适的生活。

该画以春游为主题,画幅不大,场面却十分开阔。

画面采用俯视法取景,将远景、近景一同向中景聚拢,使各处景物完整和谐地统一在一幅画面中,层次分明,具有“咫尺千里”的艺术境界。

《游春图》是中国现存最古的一幅山水画,全图在设色和用笔上,颇为古意盎然,山石树木的线条,轻重顿挫,充满变化。

作者运用了浓重的青绿填色,作为全画的主调。

浓重的青绿色调,也正是春天自然景色的特征。

这种色彩的使用,被称为“青绿法”,开创了中国山水画一种独具风格的画法。

相传,《游春图》是中国隋朝画家展子虔所画。

展子虔,山东渤海人,历经北齐、北周和隋朝三个朝代,擅化画人物、车马、山水等,人物描法细致,以色晕染面部,生动传神,写山川远近,有咫尺千里之势;但传世作品很少,《游春图》是尤为珍贵的一幅。

[1]1946年初,故宫散失于东北的书画开始陆续出现。

这些原本由末代皇帝溥仪携至长春的清宫旧藏书画一经面世,便引起了当时国内各大收藏家们的极度关注,古玩商家们更是蜂拥而至。

北京琉璃厂玉池山房古董商马霁川最早奔赴东北,收购到不少字画精品。

回京后,他将一些伪迹和平常之品售于故宫博物院,所得足以赎回本金;然后将一些真迹和精品售于上海以取重利,甚至勾结沪商辗转出国,如唐代陈闳的《八功图》卷和元代钱选的《杨妃上马图》便是因此流出国外。

在紧要关头,隋代展子虔的《游春图》卷竟也落到了马霁川的手上。

著名大收藏家张伯驹先生得知马霁川得到了展子虔的《游春图》卷后,异常着急,唯恐此重要国宝被商贾转手售出国外。

然而,与马氏接洽后,其索价八百两黄金更是让张伯驹先生进退两难!为免国宝流失,张伯驹先生一面请墨宝斋的马保山先生从中周旋,一面奔走告知各家古玩厂商,声明此卷有关历史,决不能流失出境,否则便是中华之罪人,使各商家有所顾虑。

踏春而行

——展子虔《游春图》

中国画,在中国源远流长的文化长河中扮演着重要的角色,是中国传统文化的重要组成部分。

其中的山水画更是中国画中最能代表中国文化的璀璨明珠。

但是在隋代以前的早期山水画,是作为人物画背景出现的。

我国历史上的魏晋南北朝,是处于大动乱时期,老庄回归自然的思想抬头,许多文人学士避世于山林田园,山水诗、山水画出现了。

对早期的山水画,唐朝张彦远在《历代名画记》中说,往往是“人大于山,水不容泛”,山头上的树木象伸出的手指一样,显得笨拙幼稚。

这样的山水画没有流传下来,现在我们能看到的只是隋代展子虔所画《游春图》了。

《游春图》已是一幅完整的山水画。

它在绘画史上,标志着中国山水画已由“人大于山,水不容泛”作为人物配景的稚拙阶段,进入了成熟阶段。

画面上湖光春色,明媚艳丽,舟与人物画法工细并点以重彩。

花树繁密,树干空勾轮廓,并用青绿赭石涂染。

细线圈出高峰树苔、深青填入,画法古拙。

从此画看,隋代山水画已有创新。

展子虔开始运用透视原理,利用近大远小的比例画出空间深度。

唐人说他的画“远近山水,咫尺千里”那种有限表现无限的艺术境界。

在画法上,有勾无皴,用粉点染人物树干。

由此,“青绿重彩,工细巧整”的较为完整的山水画创作逐渐开始。

这幅画中描绘了风和日丽的春日,游人们流连忘返于山水之间的情形。

青山叠翠,水波荡漾、桃花绽放、绿草如茵,一幅美不胜收的图景。

这一时期的山水画还处于钩线填色的阶段,各种皴法尚未形成。

山石用方直的细线勾勒,坡面着石绿,坡脚着赭石,树叶一种是用墨线勾勒然后点色,一种是直接用色笔钩点成形。

虽然仍是比较稚拙的表现手法,但《游春图》显然已经摆脱了早期山水画的那种树大于山,船大水小,无法泛舟的局面,在山、水、人、树的比例上都已排布得十分恰当,特别是它那古艳、富丽的装饰趣味,已显示出唐代金碧青绿山水画的雏形。

《游春图》以描绘贵族游春情景为主要表现内容。

画面山形耸峙,水波浩淼,万木复苏,祥云涌动。

游春的男女纷纷涌向山间水湄,他们有的骑马伫立水滨,有的乘船泛于水中,有的在岸上迟疑不进,有的望春波翘首待渡。

山深水阔之间,游人散布于各处,不能一一计算,也不必一一计算。

总之,人的活动与山水的境界交相映发,将一个“春”字抒写得淋漓尽致,无处不在。

画面整体上以大对角线构图,青山与坡岸的对峙与开阖,春水的自右下向左上流动,右上斜角的实则虚之与左下斜角的虚则实之,变化有法,激活了潜藏在山水和山水画之间的生命力,带来一片生机盎然的景象。

画面采用俯视法取景,将远景、近景一同向中景聚拢,使各种景物完整地统一在一个画面中,获得一种“咫尺千里”的艺术效果和品赏趣味。

全图在设色和用笔上,颇为古意盎然。

画中色彩的使用,因为要强调春山春树的青绿,故而形成一种特有的风格,被人称为“青绿法”。

又由于画面效果金碧辉煌,画法为后世所发展,所以又称“金碧山水”。

画中的山峦树石皆空勾无皴,仅以色渲染,而其用笔则甚细且又极富变化。

在画山上小林木时,径以赭石写干,以水沈靛横点叶,大树多用勾勒。

松不细写松针,直以苦绿沈点,等等。

远山树木,亦以细笔勾出再填深绿,树叶多为类叶,或以色写,或墨勾填色。

整幅画在青绿金碧的大背景上点出红艳之色,极富意趣。

而勾画山水树木的古拙之笔与勾画人物、水波的纤细流畅之笔相结合,益见得意态万千。

《游春图》超越了以前“人大于山,水不容泛”的山水草创阶段,将中国山水画的发展推向了一个新时期,其自身的艺术价值,亦是辉耀千古。

1。