新高考2021高考生物一轮复习第1单元生物与环境第1讲种群的特征种群数量的变化课末总结课件新人教版

- 格式:ppt

- 大小:1.90 MB

- 文档页数:2

种群的特征知识点总结

种群是生物学中重要的概念,指的是同一物种个体在特定地点的总体。

种群的特征可以通过种群数量、密度、分布、结构和动态等多个方面来描述。

下面将从这些方面逐一总结种群的特征知识点。

1. 种群数量

种群数量是指某一种群在特定地域范围内的个体数量。

种群数量的大小受到多种因素的影响,包括生物学特性、环境条件、生态位、竞争关系等。

种群数量的估算通常使用生物统计学方法,比如抽样调查、标记重捕法等。

2. 种群密度

种群密度是指单位面积或单位体积内的个体数量。

种群密度与环境资源的利用效率、生境面积等因素密切相关,密度过高会导致资源竞争和适应性进化,密度过低则可能导致孤立效应和基因流的减少。

3. 种群分布

种群分布是指个体在空间上的排列方式和分布规律。

常见的种群分布模式有均匀分布、聚集分布和随机分布。

种群分布模式与环境因素、生物学特性、种群数量等密切相关,是生态学研究中的重要内容。

4. 种群结构

种群结构是指种群内个体的性别比例、年龄结构、大小结构等特征。

种群结构对种群的生态过程和动态演变有重要影响,也是生态学、进化生物学等领域的研究重点。

5. 种群动态

种群动态是指种群数量随时间的变化过程,包括增长、减少、扩散、漂移、灭绝等现象。

种群动态与繁殖力、死亡率、移居率、环境压力等密切相关,是生态系统中不可或缺的研究对象。

以上是种群的一些重要特征知识点的总结,种群是生物学研究中的核心概念,对于理解生物多样性、生态系统结构和功能以及人类社会的可持续发展具有重要意义。

希望本文能够对读者有所帮助。

第1讲种群的特征和数量变化[考纲要求]1.种群的特征(Ⅰ)。

2.种群的数量变化(Ⅱ)。

3.试验:探究培育液中酵母菌数量的动态变化。

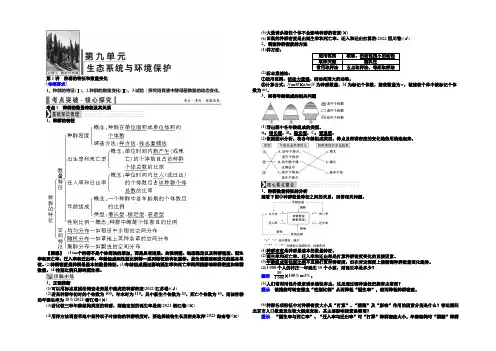

考点1种群的数量特征及其关系1.种群的特征【解惑】(1)一个种群不是个体简洁的累加,而是具有进展、自我调整、动态稳定以及种群密度、诞生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例等一系列特征的有机整体。

是生物繁殖和进化的基本单位。

(2)种群密度是种群最基本的数量特征。

(3)年龄组成通过影响诞生率和死亡率而间接影响种群密度和种群数量。

(4)性别比例只影响诞生率。

1.正误推断(1)可以用标志重捕法调查老房屋中壁虎的种群密度(2022·江苏卷)(√)(2)若某种群年初时的个体数为100,年末时为110,其中新生个体数为20,死亡个体数为10,则该种群的年诞生率为10%(2021·浙江卷)(×)(3)若比较三种年龄结构类型的种群,则稳定型的诞生率最高(2021·浙江卷)(×)(4)用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度时,要选择植物生长茂密处取样(2022·海南卷)(×)(5)大量诱杀雄性个体不会影响种群的密度(×)(6)田鼠的种群密度是由诞生率和死亡率、迁入和迁出打算的(2022·四川卷)(√)2.调查种群密度的方法(1)样方法:适用范围植物、活动范围小的动物取样关键随机性常用取样法五点取样法、等距取样法(2)标志重捕法:①适用范围:活动力量强、活动范围大的动物。

②计算公式:N=M×n/m(N为种群数量,M为标记个体数,捕获数量为n,被捕获个体中被标记个体数为m)。

3.回答年龄组成的相关问题(1)写出图中各年龄组成的类型。

A:增长型,B:稳定型,C:衰退型。

(2)依据图示分析,将各年龄组成类型、特点及种群密度的变化趋势用线连起来。

1.种群数量特征的分析观看下图中种群数量特征之间的关系,回答相关问题。

种群特征及种群数量变化种群特征是指一个生物种群在数量、分布、结构和组成等方面的特点。

种群数量变化则指随着时间的推移,种群大小的变化情况。

种群特征及种群数量变化是生态学中重要的研究内容,对于理解生物种群的生物学特性、繁殖行为和生态位等有着重要意义。

种群特征可以通过多种指标来衡量,其中包括种群密度、分布范围、年龄结构、性别比例、遗传多样性和种群健康状况等。

种群密度是指单位面积或体积内物种个体的数量,常用来反映一个地区或生态环境中的种群数量。

分布范围指物种在地理空间上分布的范围,可以通过地理信息系统和遥感技术进行研究。

年龄结构是指不同年龄段个体在种群中的比例分布情况,对于研究种群的生长过程、生命周期和存活率等具有重要意义。

性别比例是指雄性和雌性个体在种群中的比例,对于研究繁殖行为和遗传变异等具有重要作用。

遗传多样性是指个体之间的基因差异程度,对于评估种群状况、自然遗传资源的保护和利用具有重要意义。

种群健康状况是指种群在生长、繁殖和生存等方面的状况,常用于评估生物种群的生态系统服务功能。

种群数量变化是种群特征动态变化的一个重要方面。

一个物种的种群数量随时间的推移会发生波动,这种波动可以由多种因素引起,包括环境因素、生物因素和人为因素等。

环境因素主要包括气候、资源、栖息地和食物等,在不同的环境条件下,种群数量会有所不同。

生物因素包括物种的生长速率、繁殖能力和生存能力等,这些生物因素对于种群数量变化有着重要的影响。

人为因素是人类活动对物种种群数量变化的影响,包括栖息地破坏、过度捕猎、污染和入侵物种等。

人类活动对物种种群数量的影响可以是正面的也可以是负面的,对于保护和管理物种种群具有重要意义。

种群数量变化可以通过多种方法进行研究和监测。

其中常用的方法包括样带法、标记再捕法、人工饲养和生物群落调查等。

样带法是指在一定面积或线条上进行物种排查和统计,用来估算种群密度和分布情况。

标记再捕法是指对一部分个体进行标记然后再次捕获和统计,用来估算种群的总体数量和增长率。

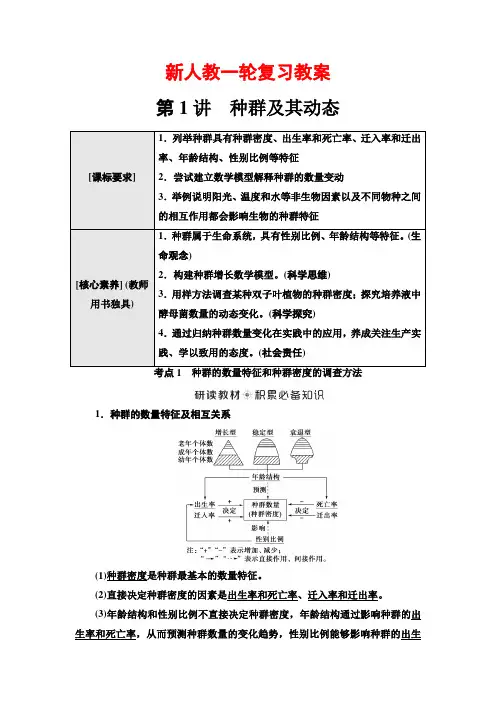

新人教一轮复习教案第1讲种群及其动态[课标要求] 1.列举种群具有种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构、性别比例等特征2.尝试建立数学模型解释种群的数量变动3.举例说明阳光、温度和水等非生物因素以及不同物种之间的相互作用都会影响生物的种群特征[核心素养] (教师用书独具)1.种群属于生命系统,具有性别比例、年龄结构等特征。

(生命观念)2.构建种群增长数学模型。

(科学思维)3.用样方法调查某种双子叶植物的种群密度;探究培养液中酵母菌数量的动态变化。

(科学探究)4.通过归纳种群数量变化在实践中的应用,养成关注生产实践、学以致用的态度。

(社会责任)考点1种群的数量特征和种群密度的调查方法1.种群的数量特征及相互关系(1)种群密度是种群最基本的数量特征。

(2)直接决定种群密度的因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率。

(3)年龄结构和性别比例不直接决定种群密度,年龄结构通过影响种群的出生率和死亡率,从而预测种群数量的变化趋势,性别比例能够影响种群的出生率间接影响种群密度。

2.种群密度的调查方法(1)逐个计数法:调查分布范围小、个体较大的种群时,如调查某山坡上的珙桐密度。

(2)样方法与标记重捕法的比较1.每毫升河水中有9个大肠杆菌,属于种群的空间特征。

(×)提示:每毫升河水中有9个大肠杆菌,属于种群的数量特征。

2.若某动物的婚配制为一雌一雄,生殖期个体的雌雄比越接近1∶1,则出生率越高。

(√)3.田鼠的种群密度是由出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定的。

(√) 4.大量诱杀雄性个体不会影响种群密度。

(×)提示:大量诱杀雄性个体会直接影响种群密度,且破坏种群的性别比例,降低种群的出生率,进而间接影响该种群的密度。

5.五点取样法适合调查灌木类行道树上蜘蛛的种群密度。

(×)提示:等距取样法调查灌木类行道树上蜘蛛的种群密度。

6.可以用标记重捕法调查某老房屋中壁虎的种群密度。

(√)1.用标记重捕法调查乌鱼的种群密度时,尝试举出调查结果低于真实值的两种情况?(选择性必修2P3“文字信息”)提示:标志物导致乌鱼行动不便,更易被捕;标志到重捕的时间间隔过短。

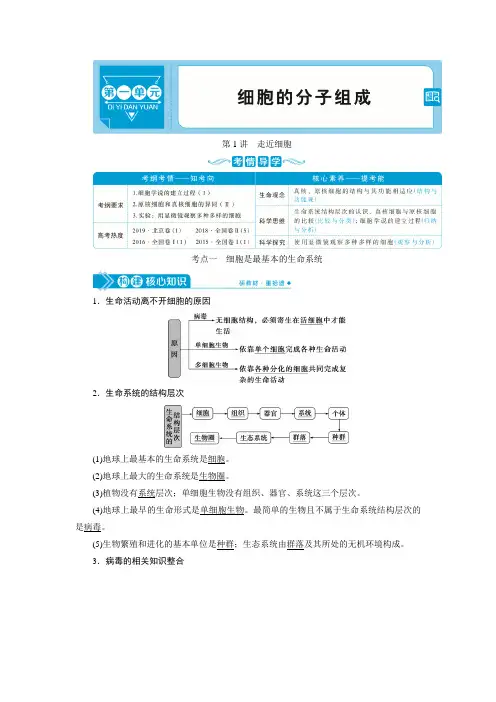

第1讲走近细胞考点一细胞是最基本的生命系统1.生命活动离不开细胞的原因2.生命系统的结构层次(1)地球上最基本的生命系统是细胞。

(2)地球上最大的生命系统是生物圈。

(3)植物没有系统层次;单细胞生物没有组织、器官、系统这三个层次。

(4)地球上最早的生命形式是单细胞生物。

最简单的生物且不属于生命系统结构层次的是病毒。

(5)生物繁殖和进化的基本单位是种群;生态系统由群落及其所处的无机环境构成。

3.病毒的相关知识整合(必修1P6拓展题)美国《科学快报》报道了纽约州立大学几位病毒学家人工合成脊髓灰质炎(俗称小儿麻痹症)病毒的消息和简略的研究过程。

用人工合成的病毒感染小鼠的实验证明,人工合成的病毒能引发小鼠脊髓灰质炎,只是毒性比天然病毒小得多。

(1)人工合成脊髓灰质炎病毒,是否就是人工制造了生命?(2)人工合成病毒的研究,应该肯定还是应该否定?为什么?答案:(1)不是。

(2)人工合成病毒具有两面性。

①从肯定的角度看,人工合成病毒可以使人类更好地认识研制药物和疫苗;②从否定的角度看,可能会导致对人类有害的病毒传播或被某些人用作生物武器。

【真题例证·体验】(2018·高考全国卷Ⅱ)下列关于病毒的叙述,错误的是()A.从烟草花叶病毒中可以提取到RNAB.T2噬菌体可感染肺炎双球菌导致其裂解C.HIV可引起人的获得性免疫缺陷综合征D.阻断病毒的传播可降低其所致疾病的发病率解析:选B。

烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,A项正确;T2噬菌体是一种专门寄生于大肠杆菌体内的病毒,其不能感染肺炎双球菌,B项错误;HIV是艾滋病(获得性免疫缺陷综合征)的病原体,C项正确;阻断病原体的传播可降低其所致疾病的发病率,D项正确。

【考法纵览·诊断】(1)T2噬菌体在细菌细胞核内合成DNA [2015·北京卷,T2C](×)(2)HIV在活细胞外能大量增殖[2013·全国卷,T3A](×)(3)HIV仅含有核糖体这一种细胞器[2013·全国卷,T3B](×)【长句特训·规范】下图是不同病毒的结构示意图,据图分析下列问题:(1)HIV的最外层有脂膜包被,依靠脂膜和细胞膜的融合,以类似___________的方式进入细胞。

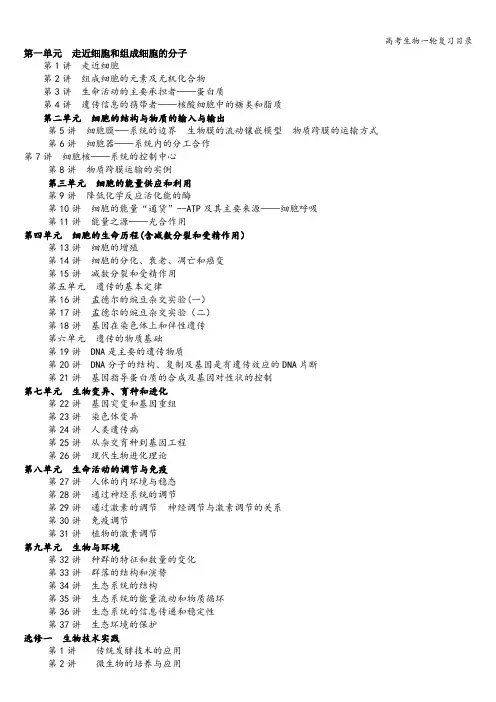

第一单元走近细胞和组成细胞的分子第1讲走近细胞第2讲组成细胞的元素及无机化合物第3讲生命活动的主要承担者——蛋白质第4讲遗传信息的携带者——核酸细胞中的糖类和脂质第二单元细胞的结构与物质的输入与输出第5讲细胞膜-—系统的边界生物膜的流动镶嵌模型物质跨膜的运输方式第6讲细胞器——系统内的分工合作第7讲细胞核——系统的控制中心第8讲物质跨膜运输的实例第三单元细胞的能量供应和利用第9讲降低化学反应活化能的酶第10讲细胞的能量“通货”--ATP及其主要来源——细胞呼吸第11讲能量之源——光合作用第四单元细胞的生命历程(含减数分裂和受精作用)第13讲细胞的增殖第14讲细胞的分化、衰老、凋亡和癌变第15讲减数分裂和受精作用第五单元遗传的基本定律第16讲孟德尔的豌豆杂交实验(一)第17讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)第18讲基因在染色体上和伴性遗传第六单元遗传的物质基础第19讲DNA是主要的遗传物质第20讲DNA分子的结构、复制及基因是有遗传效应的DNA片断第21讲基因指导蛋白质的合成及基因对性状的控制第七单元生物变异、育种和进化第22讲基因突变和基因重组第23讲染色体变异第24讲人类遗传病第25讲从杂交育种到基因工程第26讲现代生物进化理论第八单元生命活动的调节与免疫第27讲人体的内环境与稳态第28讲通过神经系统的调节第29讲通过激素的调节神经调节与激素调节的关系第30讲免疫调节第31讲植物的激素调节第九单元生物与环境第32讲种群的特征和数量的变化第33讲群落的结构和演替第34讲生态系统的结构第35讲生态系统的能量流动和物质循环第36讲生态系统的信息传递和稳定性第37讲生态环境的保护选修一生物技术实践第1讲传统发酵技术的应用第2讲微生物的培养与应用第3讲植物的组织培养技术及DNA和蛋白质技术第4讲酶的研究与应用及植物有效成分的提取选修三现代生物科技专题第1讲基因工程第2讲细胞工程第3讲胚胎工程第4讲生物技术的安全性和伦理问题第5讲生态工程。

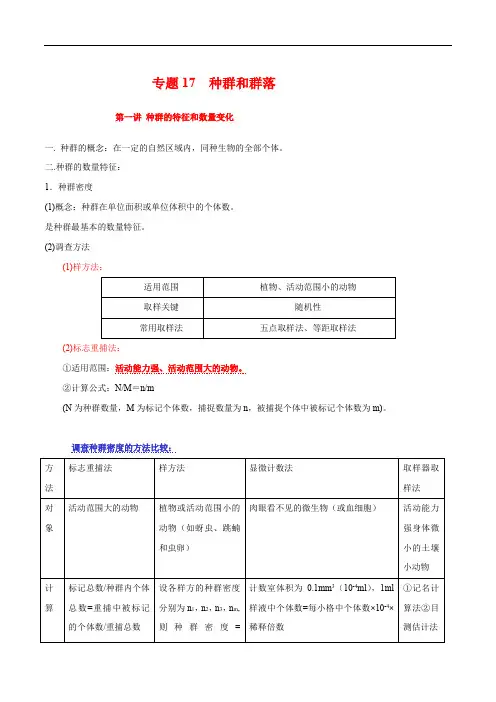

专题17 种群和群落第一讲种群的特征和数量变化一. 种群的概念:在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。

二.种群的数量特征:1.种群密度(1)概念:种群在单位面积或单位体积中的个体数。

是种群最基本的数量特征。

(2)调查方法(1)样方法:(2)标志重捕法:①适用范围:活动能力强、活动范围大的动物。

②计算公式:N/M=n/m(N为种群数量,M为标记个体数,捕捉数量为n,被捕捉个体中被标记个体数为m)。

调查种群密度的方法比较:2.年龄组成(预测种群密度的变化趋势)A:增长型,B:稳定型,C:衰退型。

②根据上图分析各年龄组成类型的特点以及种群密度变化的趋势。

3.出生率和死亡率、迁入率和迁出率例如:若某城市2012年出生10人,死亡2人,迁入20人,迁出13人,该城市总人口数为1 000人。

(1)出生率=新出生的个体数目÷个体总数=10‰(2)死亡率=死亡的个体数目÷个体总数=2‰(3)迁入率=迁入的个体数目÷个体总数=20‰(4)迁出率=迁出的个体数目÷个体总数=13‰4.性别比例种群中雌雄个体数目的比例。

⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫♀>♂→增长快♀≈♂→相对稳定♀<♂→增长慢种群密度出生率和死亡率以及迁入率和迁出率是决定种群大小和种群密度的直接因素。

三.空间特征—⎩⎪⎨⎪⎧①均匀分布型:如稻田中水稻的空间分布。

②随机分布型:如田野中某种杂草的空间分布。

③集群分布型:如瓢虫的空间分布。

均匀性分布型 随机分布型 集群分布型四、存活曲线1、类型Ⅰ(凸型):如:人类,很多高等动物2、类型Ⅰ(对角线型):如:水螅,一些鸟类和小型哺乳动物3、类型Ⅰ(凹型):如:牡蛎和树蛙种群数量的变化一、种群增长的“J”型曲线(1)条件:在食物(养料)和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等理想条件下 (2)特点:种群内个体数量连续增长;增长率不变 计算公式:Nt= N 0λtλ代表增长倍数,不是增长率, λ>1时种群密度增大 λ=1时种群密度保持稳定λ<1时种群密度减小,“J”型增长时,λ>1二、种群增长的“S”型曲线:(1)条件:有限的环境中,种群密度上升,种内个体间的竞争加剧,捕食者数量增加(2)特点:种群内个体数量达到环境条件所允许的最大值(K 值)时,种群个体数量将不再增加;种群增长率变化,K/2时增速最快,K 时为02. K 值与K2在实践中的应用(1)K 值的应用①对野生生物资源的保护措施:保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,增大K 值。