谈伤寒论少阳枢纽之郁结_赵凯

- 格式:pdf

- 大小:155.70 KB

- 文档页数:3

《伤寒论》少阳病的特点及提纲问题探析

包雨晴;石银龙;周春祥

【期刊名称】《中国中医基础医学杂志》

【年(卷),期】2018(024)002

【摘要】探讨《伤寒论》少阳病的特点并进行剖析,故从少阳病易经腑同病,易气郁、易化火,易生痰、生饮、生水,易伴发太阳、阳明、太阴、厥阴之气不和等特点来阐述.作为一经病的提纲主要指这经病的主要证候有其代表性和典型性,可以起到提纲

挈领的作用.同时在描述的手段上,可以是这经病主要证候的病机、临床表现及病变

特点.笔者梳理了历代医家对少阳病提纲的看法,以及论证第263条可当之无愧地作为少阳病提纲的观点.

【总页数】2页(P143,152)

【作者】包雨晴;石银龙;周春祥

【作者单位】南京中医药大学,南京 210046;南京中医药大学明基医院,南京210036;南京中医药大学,南京 210046;南京中医药大学明基医院,南京 210036

【正文语种】中文

【中图分类】R222

【相关文献】

1.探析《伤寒论》以"四逆"命名的治厥方证治特点及现代药理基础

2.《伤寒论》中治疗咳喘的用药特点探析

3.从《伤寒论》用药特点探析中医避误思维

4.《伤寒论》少阳病篇几个问题之我见

5.《伤寒论》厥阴病提纲病理实质探析

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

也谈少阳腑证

李克绍

【期刊名称】《湖北中医杂志》

【年(卷),期】1980(0)5

【摘要】一近代解《伤寒论》者,一般都把太阳、阳明二经病分为经证和腑证,而对于少阳病则鲜有论及经腑者。

非不论也,是不易论也。

因为太阳之腑是膀胱,职司排泄小便,只要小便不利又加上小腹满,就可诊知是太阳腑证。

阳明之腑是胃与大肠,主司食物的受纳与传导,凡证见腹满、腹痛而又便秘,就可知是阳明腑证。

【总页数】2页(P40-41)

【关键词】少阳腑证;整体观;分经;结胸;少阳腑病;全观法;内科杂病;《伤寒论》;《伤寒杂病论》;经证;心下痞硬;心下痞鞕;三阳病;少阳病;六经辨证;头项强痛;太阳腑证;太阳腑病

【作者】李克绍

【作者单位】山东中医学院

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.从5则验案谈少阳病证治法则 [J], 刘永军;李俊明

2.就癃闭证谈腑病治经 [J], 谭旭宏

3.论急性胰腺炎从少阳腑证辨证治疗 [J], 叶世龙

4.浅论少阳病腑证 [J], 王宗柱

5.少阳病也当分经腑两证 [J], 周俊文

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

伤寒大家胡希恕解读少阳病:“伤寒论之治剂亦以少阳为繁多也”263少阳之为病,口苦、咽干、目眩也。

胡希恕注:少阳病,即是半表半里的阳证,阳热之邪,郁集于胸腹腔间,外不得出于表,内不得入于里,热循孔道以上炎,则口苦、咽干、目眩三者,乃其必然的反应,以之为少阳病的有热特征。

胡希恕按:半表半里为胸腹二大腔间,乃诸脏器所在之地。

若病邪集中于此体部,常诱使诸不同的脏器发病,为病相当复杂多变,不过若只是多热的阳证,其热必循孔道以上犯,则口苦、咽干、目眩即成为一般的证候反应,故为少阳病的概括特征。

264.少阳中风,两耳无所闻、目赤、胸中满而烦者,不可吐下,吐下则悸而惊。

胡希恕注:少阳中风,即指太阳中风转属少阳而言者。

两耳无所闻、目赤者,亦同口苦、咽干、目眩一样,亦皆热邪充斥于胸腹腔间,上犯头脑为证。

胸中满而烦者,即胸胁苦满而且心烦也。

此本柴胡证,故不可吐下,若误行吐下,徒虚其胃气,亡津液,其结果更不止于心烦,还使其人悸而惊。

265.伤寒,脉弦细,头痛发热者,属少阳。

少阳不可发汗,发汗则谵语。

此属胃,胃和则愈,胃不和,烦而悸。

胡希恕注:太阳伤寒脉浮紧,弦细为少阳脉,伤寒脉变浮紧为弦细,虽头痛发热则已转属少阳病了。

少阳病不可发汗,若误为伤寒而发其汗,亡失津液,胃中燥必谵语,故谓此属胃,此可与调胃承气汤和其胃即愈。

若不使胃和,则必进而烦躁且心悸也。

胡希恕按:上条述少阳不可吐下,此又说少阳不可发汗,可见少阳病的治疗只有和之一法。

266.本太阳病不解,转入少阳者,胁下硬满、干呕不能食、往来寒热,尚未吐、下,脉沉紧者,与小柴胡汤。

胡希恕注:凡太阳病不解,而转入少阳病者,则一般常现胁下硬满、干呕不能食、往来寒热等证候表现,若还未经过吐、下等误治,而脉沉紧者,则宜与小柴胡汤。

胡希恕按:前二条分就中风伤寒转属少阳病,而提出不可吐、下、发汗的禁忌,而本条又概括中风和伤寒,凡太阳病不解而转入少阳者,对此提出一般的证和治,详见太阳病篇小柴胡汤证,可参考。

《伤寒论》少阳病篇解析《伤寒论》少阳病篇列有条文10条,论述了少阳病的提纲、脉症方药、治法禁忌、变证、传变及欲解时间等内容。

本篇条文简少意赅,条文的次序结构安排也大有深意。

本文拟从条文次序可能的内在逻辑及“伤寒皆热病之类”的角度梳理该篇脉络探讨其主旨。

不当之处,敬请指正。

“少阳之为病,口苦、咽干、目眩也”(第263条)。

是少阳病篇第一条,也是少阳病的提纲证。

口、咽、目等窍为藏府精气之总窍,是精气由里表于外、与天地气相通之处,故谓之半表半里,少阳司“三焦相火之游行”,位处半表半里(柯韵伯语),李克绍认为“少阳又称少火,游部,游于三焦,生发活动,不亢不烈,郁则化火,结则烦闷痞硬”(《伤寒解惑论》)。

该条反映少阳病热化的开始,因为在人体正常状态下,阴平阳秘,没有失衡的热化及寒化,但如果邪气侵及少阳,少阳即开始热化以抵抗外邪,广言之,热化是六经气化在病理状态下的表现。

胆与三焦为少阳府,少阳热化则郁热不降,上蒸清窍出现口苦,热伤津则咽干,热化风则伤目为目眩。

“热化”是在少阳病篇的思想核心。

因有“热化”,所以在少阳病开始出现发热恶寒头痛的少阳伤寒,风热闭阻、热扰胸膈的少阳中风,在少阳病发展过程中出现少阳病入腑的往来寒热,胁下痞硬,脉沉实的大柴胡汤证,少阳病三阳合病的“脉浮大,但欲眠睡,目合则汗”,少阳病入阴之“无大热,其人躁烦者”,只有到少阳病欲愈时热化消解,惟见“脉小”。

该过程反映了“热化”在少阳经腑邪正相搏、由表及里的过程。

另一方面,“热化”非仅局限于少阳经,《内经·热论》论述的“今夫热病者,皆伤寒之类也”也是同义。

在《素问·热论》中提到“伤寒一日,巨阳受之,故头项痛,腰脊强…六日厥阴受之,厥阴脉循阴器而络于肝,故烦满而囊缩…”等论述了邪气在六经中“热化”的不同形态。

《伤寒论》各个篇章则是对六经受邪后“热化”的进一步变化有更加具体的描述,少阳病篇的描述即是其一。

那么,何谓“热化”?“热化”是“气化”的一种病理表现。

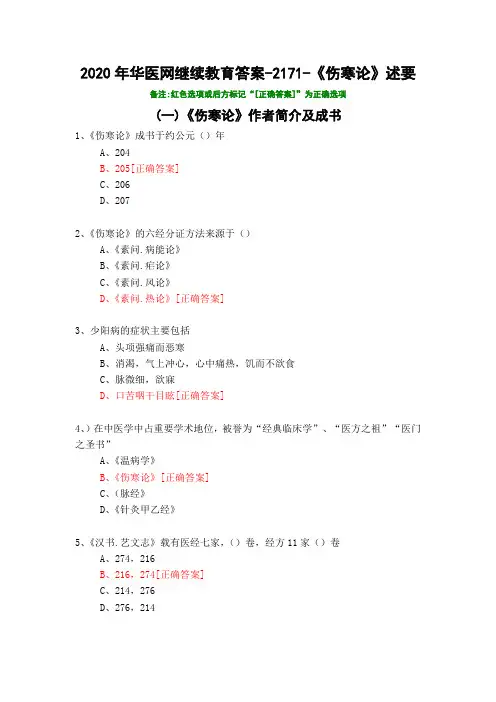

2020年华医网继续教育答案-2171-《伤寒论》述要备注:红色选项或后方标记“[正确答案]”为正确选项

(一)《伤寒论》作者简介及成书

1、《伤寒论》成书于约公元()年

A、204

B、205[正确答案]

C、206

D、207

2、《伤寒论》的六经分证方法来源于()

A、《素问.病能论》

B、《素问.疟论》

C、《素问.风论》

D、《素问.热论》[正确答案]

3、少阳病的症状主要包括

A、头项强痛而恶寒

B、消渴,气上冲心,心中痛热,饥而不欲食

C、脉微细,欲寐

D、口苦咽干目眩[正确答案]

4、)在中医学中占重要学术地位,被誉为“经典临床学”、“医方之祖”“医门之圣书”

A、《温病学》

B、《伤寒论》[正确答案]

C、(脉经》

D、《针灸甲乙经》

5、《汉书.艺文志》载有医经七家,()卷,经方11家()卷

A、274,216

B、216,274[正确答案]

C、214,276

D、276,214。

第263条少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。

导读:历代伤寒学者对《伤寒论》多有注释,受个人认知所限,不免有所偏颇,读者需取其精华,去其糟粕,结合临床,注重自我理解。

毕竟,尽信书则不如无书!文末有留言,大家可以发表自己的注解,一起提高!金·成无己《注解伤寒论》足少阳胆经也。

《内经》曰∶有病口苦者,名曰胆瘅。

《甲乙经》曰∶胆者中精之府,五脏取决于胆,咽为之使。

少阳之脉,起于目锐眦。

少阳受邪,故口苦、咽干、目眩。

清·吴谦《医宗金鉴》【 注 】少阳者,胆经也。

其脉起于目锐眦,从耳后入耳中,挟咽出颐颔中。

邪伤其经,故口苦、咽干、目眩也。

口苦者,热蒸胆气上溢也;咽干者,热耗其津液也;目眩者,热熏眼发黑也。

此揭中风、伤寒邪传少阳之总纲,凡篇中称少阳中风、伤寒者,即具此证之谓也。

【 集注 】林澜 曰:论中言少阳病,胸痛耳聋,往来寒热,心烦喜呕,胸痞,半表半里之证详矣。

此何以曰:口苦咽干目眩也?大抵病于经络者,此篇诸条已悉之矣,若胆热府自病,则又必有此证也。

沈明宗 曰:此虽少阳总证,然偏里矣。

少阳主胆,其脉循络于耳,故胸痛而耳聋。

仲景另出手眼,以补口苦、咽干、目眩之里证,乃括少阳风伤卫、寒伤荣,风寒两伤而言也。

吴人驹曰:少阳者,一阳也。

少阳之上,相火主之。

若从火化,火盛则干,故口苦咽干也。

少阳属木,木主肝,肝主目,故病则目眩也。

魏荔彤 曰:胆府与少阳经为表里,而非半表半里之谓。

半表者,对太阳之全表言;半里者,对太阴之全里言,故少阳在半表半里之间,总以经络之界为言。

又曰:经中所谓不必悉具者,指或中余证,而少阳经胆府之主病,未有不悉具而遽可指为少阳病成者。

清·柯琴《伤寒来苏集》太阳主表,头项强痛为提纲。

阳明主里,胃家实为提纲。

少阳居半表半里之位,仲景特揭口苦、咽干、目眩为提纲,奇而至当也。

盖口、咽、目三者,不可谓之表,又不可谓之里,是表之入里、里之出表处,所谓半表半里也。

三者能开能阖,开之可见,阖之不见,恰合枢机之象,故两目为少阳经络出入之地。

伤寒论原文-少阳病篇伤寒论原文-少阳病篇伤寒学派源自中国古代医药学术体系,其中最重要的经典之一就是《伤寒论》。

这本经典是由东汉末年的张仲景所著,全书分为六篇,分别讨论不同类型的伤寒病。

其中,《伤寒论》第五篇名为“少阳病篇”。

《少阳病篇》是《伤寒论》中的重要篇章,探讨了少阳病的病因、病理、临床表现、辨证治疗等内容。

下面我们将对《少阳病篇》进行详细解读。

少阳病是一种外感疾病,主要是指阳气与阴气之间的失调所致。

根据《少阳病篇》的记载,这种病症主要表现为发热、寒热往来、头痛、眩晕、口苦、呕吐、胁肋胀痛等症状。

此外,患者还可能出现苔脓、舌质暗红、脉象浮紧等体征。

经过详细的辨证施治后,张仲景总结出了两个重要的治疗原则:一是“不可攻其表,当解其肌”,即不可直接攻击表面的症状,应优先调理肌肉;二是“不可多攻其脉,当调其营卫”,即不可过度调节脉搏,而应调节营卫之气。

根据不同的病情,张仲景提出了“阳病三阳”的理论。

所谓“阳病三阳”,指的是少阳、太阳、阳明三种病症的表现。

在《少阳病篇》中,张仲景详细阐述了少阳病与其他两种阳病的区别,并提出了相应的治疗方法。

对于少阳病患者,张仲景推荐了一些草药和治疗方法。

在草药方面,他建议使用黄芩、柴胡、半夏等药物,以清热、降逆、解表的方式治疗病症。

此外,他还对于针灸疗法有着独到的见解,并将其作为治疗少阳病的重要手段之一。

此外,《少阳病篇》还对少阳病的并发症和预后进行了讨论。

张仲景明确指出,少阳病患者如果得不到及时治疗,很容易转化为更严重的太阳病或阳明病。

因此,对于少阳病的治疗需要早期干预,以防病情进一步恶化。

总的来说,张仲景的《少阳病篇》为后世医家提供了重要的指导。

通过深入研究这一经典文献,我们不仅可以了解到古代医者对于少阳病的认识和治疗方法,还可以从中汲取宝贵的经验,为当今医学实践提供参考。

虽然这本经典问世已有数千年的历史,但其价值依旧不减。

《少阳病篇》中所述的种种病症与治疗原则,对于今天的医学研究和实践仍然有着重要的启示作用。

《伤寒论》少阳病治法在内科杂病中的应用作者:瓮新栋来源:《人人健康》2019年第10期【摘要】当病邪对少阳半表半里产生侵袭时会导致少阳病发生,在《伤寒论》中将“解郁热、和枢机”提出,并针对少阳病进行治疗,其存在较显著的临床价值。

本文主要论述在内科杂病中,《伤寒论》少阳病治法的应用状况。

【关键词】伤寒论;少阳病;内科杂病;应用状况【中图分类号】R222 【文献标识码】A 【文章编号】1004-597X(2019)19-0111-02少阳病在《伤寒论》中的治法為和解法,对于和解来说,它并不是调和折衷,不分邪正,其实质内容主要在于转运枢机,扶正祛邪。

临床实践研究显示,少阳病治法在外感疾病中得到有效应用的同时,在内科杂病种的应用也十分广泛[1]。

《内经》中提到:少阳在半表半里,邪气可以通过表进入里的同时,也可以从里出表。

少阳在机体中属于十分重要的部分,在邪气侵入少阳的情况下,会出现枢机不利的情况,升降失去正常状态,肝胆之火上行,所以导致目眩、咽干及口苦等相关症状出现。

临床多采用小柴胡汤对其进行治疗,柴胡的主要作用为升清透邪,黄芩具有清热的作用,半夏和生姜可以降逆止呕,大枣、甘草和人参具有扶正祛邪的功效,上述中药成分联合应用,能够发挥和畅枢机、内外宣通及调节升降的作用。

同时,少阳病治法在各种内科杂症和发热性疾病中的应用也十分广泛,包括高血压、胸膜炎、精神分裂症、肾炎、胆石症、胆囊炎、急性病毒性肝炎、流行性腮腺炎、疟疾、扁桃体炎及感冒等,从药理学角度来说,小柴胡汤的作用有保肝、镇咳、镇吐、抗病原体、抗炎及解痉等,因此为本方在内科杂病中的应用提供了理论依据[2]。

在少阳病治疗过程中,张仲景提出不可吐下、不可发汗的说法,这也是少阳病的三禁,因此小柴胡汤又被称之为三禁汤。

按照患者的实际病情状况,对应变权宜的措施进行合理采取,在内科杂病治疗过程中,该治疗原则是一项十分重要的前提条件。

2.1 少阳兼表时需要和解发表治疗《伤寒论》可以对存在肢体疼痛、微恶寒、发热症状的太阳表证进行有效治疗;通过和解少阳兼和太阳的方法对存在心下支结、微呕症状的少阳半表半里证进行治疗,主要方为柴胡桂枝汤,由桂枝汤和小柴胡汤相合而成,其中桂枝汤的主要作用包括解肌发表、调和营卫,小柴胡汤的作用为和解枢机。

浅谈伤寒论少阳中风病(少阳感冒)《伤寒》——少阳中风少阳中风在今天看来,就是典型的少阳感冒,为临床感冒的⼀种常见类型。

在初学《伤寒》时,我们往往想当然地认为太阳主表,所以感冒初起都应是病在太阳,不是该选⿇黄汤治疗,就是要⽤桂枝汤治疗。

但到了临床才会发现,感冒后⽤⿇黄汤或桂枝汤的机会⾮常少,如果不求辨证审因,孟浪⽤之,则往往适得其反,不是⼝⼲,就易咽痛。

为什么会这样呢?其实,感冒虽为感受外邪所得,但却不尽然是单纯的表证,尤其是在现代的社会条件下。

如果我们只会将感冒分个风热、风寒,或者伤湿,分型⽽论治,那么这样的中医最终会沦落为连个感冒也看不好。

如此,我们中医不仅谈不上发展,连⽣存都会变得岌岌可危了。

⽽这,也正是为什么我们到今天还强调学习中医经典,逼着年轻的中医⼀定要平⼼静⽓,翻《内经》、读《伤寒》,在古籍中汲取营养,在继承中成长。

在《伤寒论》中,通篇都是在讲外感病的治疗。

纵向来看,六经病证体现了外感病由表及⾥、由热转寒、由实转虚的⼀般演变规律;但横向来看,六经皆有表证,太阳⾃不必⾔,阳明表证表现为⾝热⽬痛⿐⼲,不得卧(见《伤寒论·伤寒例》),可⽤葛根汤治疗,少阳表证则主以⼩柴胡汤,太阴表证主以桂枝⼈参汤,少阴表证⽤⿇黄附⼦细⾟汤,厥阴表证可⽤乌梅丸等等。

⽽少阳中风,就说的是少阳外感,也就是少阳表证。

⾸先说少阳中风的表现,也就是临床该如何诊断少阳感冒。

伤寒论第96条说:伤寒五六⽇中风,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮⾷,⼼烦喜呕,或胸中烦⽽不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或⼼下悸、⼩便不利,或不渴、⾝有微热,或咳者,⼩柴胡汤主之。

第264条更明确指出:少阳中风,两⽿⽆所闻,⽬⾚,胸中满⽽烦……,265条则说:伤寒,脉弦细,头痛发热者,属少阳。

第379条⼜说:呕⽽发热者,⼩柴胡汤主之。

如果再加上妇⼈经期感冒(第143和144条),那么少阳中风表现可以概括为:(1)发热:为必见之症,可表现为寒热往来,或头痛(双颞少阳经所过部位)发热,或呕⽽发热,或经期发热,其热势可⾼可低;(2)少阳郁⽕表现:胸胁苦满⽽烦,咽⼲,⼝苦,⽬眩,⽿聋,⽬⾚;(3)脉象:脉弦。

《伤寒论》少阳病篇总结,干货一、少阳病提纲第263条:少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。

二、少阳病本证第96条:伤寒五六日中风,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕。

三、少阳8症:口苦,咽干,目眩,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,脉弦。

四、少阳三禁:禁汗、吐、下三法,只宜和解。

(重点)五、少阳病:本证1方证(小柴胡汤)+兼变证6方证(柴胡桂枝汤证,大柴胡汤证,柴胡加芒硝汤证,柴胡桂枝干姜汤证,柴胡加龙骨牡蛎汤证,热入血室证。

)现分述于后。

1、少阳本证:《伤寒论》第96条:伤寒五六日中风,往来寒热,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸、小便不利,或不渴、身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

组成:柴、芩、夏、参、姜、枣、草其基本病因病机是:本方多由邪在少阳,经气不利,郁而化热所致。

治疗以和解少阳为主。

少阳病证,邪不在表,也不在里,本方中柴胡苦平,入肝胆经,透解邪热,疏达经气;黄芩清泄邪热;法夏和胃降逆;人参、炙甘草扶助正气,抵抗病邪;生姜、大枣和胃气,生津。

请各位背熟此加减法2、少阳病兼变证。

(1).柴胡桂枝汤证:少阳兼太阳表证《伤寒论》146 条,“伤寒六七日,发热,微恶寒,肢节烦疼,微呕,心下支结,外证未去者,柴胡桂枝汤主之”。

组成:小柴胡汤+桂枝汤本方为少阳、太阳表里双解之轻剂,桂枝汤调和营卫,解肌辛散,以治太阳之表,小柴胡汤和解少阳,宣展枢机,以治半表半里。

病机:邪犯少阳,表证未解。

治法:和解少阳,兼以解表。

(2).大柴胡汤证实为少阳兼阳明里实证,《伤寒论》第103条:“太阳病,过经十余日,反二三下之,后四五日,柴胡证仍在者,先与小柴胡。

呕不止,心下急,郁郁微烦者,为未解也,与大柴胡汤,下之则愈”;第 165条:“伤寒发热,汗出不解,心中痞硬,呕吐而下利者,大柴胡汤主之”。

组成:小柴胡汤-甘草+大黄、枳实、芍药本方为少阳阳明合病。

第三节、少阳病本证一、少阳经腑受邪,枢机不利第三节、少阳病本证一、少阳经、腑受邪,枢机不利证:原文96、伤寒五六日中风,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸、小便不利,或不渴、身有微热,或咳者,小柴胡汤主之。

语译:伤寒或中风经过五六天后,出现恶寒发热交替出现,伴胸胁满闷、默默少言、不欲饮食、心烦、恶心呕吐等症状。

或可出现胸中烦闷、不呕吐,或口渴,或腹痛,或胁下痞满、结硬疼痛,或心悸、小便不畅利,或口不渴,微有身热,或咳嗽等症。

这些症状的出现,为病已出太阳,又未入阳明,而是邪入半表半里的少阳证,可和解少阳,用小柴胡汤治疗。

97、血弱气尽,腠理开,邪气因入,与正气相博,结于胁下。

正邪分争,往来寒热,休作有时,默默不欲饮食。

藏腑相连,其痛必下,邪高痛下,故使呕也。

小柴胡汤主之。

服柴胡汤已,渴者属阳明,以法治之。

解词:(1)往来寒热——即发热与恶寒交替出现。

(2)胸胁苦满——即病人苦于胸胁满闷。

(3)默默——即表情沉默,不欲语言,心情不爽快的样子。

(4)脏腑相连,其痛必下,邪高痛下——肝胆相连皆属木,脾胃相连皆属土,木本克土,木为高,土为下,因此邪高的肝胆,必然影响到其下位的脾胃,仲景以此来解释少阳喜呕的机制。

提要:少阳经腑受邪、枢机不利的证治。

分析:成因:血弱气尽,腠理开,邪气因入(正气虚弱,气血不足,邪气乘虚而入)。

病位:少阳胆、三焦。

症状:往来寒热,休作有时(往来寒热,时作时休)——邪侵少阳,病在半表半里,正邪分争,正胜则热,邪胜则寒,正邪互为胜复,故见往来寒热。

胸胁苦满、胁下硬满、胸胁满不去、胁下满——胆经循两胁,邪侵少阳,经气不利,故胸胁苦满。

默默不欲饮食(心中不爽快)——胆腑气郁,疏泄不利,精神抑郁所致。

胆腑气郁,致脾胃纳化失常故不欲饮食。

心烦喜呕——胆火上炎,扰及心神则心烦;干犯胃腑,胃气上逆则喜呕。

脉沉紧(脉弦的变脉)——少阳气郁,气血不能外达故脉沉;少阳木郁,血脉挛急故脉弦。

小强说《伤寒》之八——谈少阳气郁少阳气郁:即由于少阳枢机不利引起的气滞证候,有人也将其称为少阳病经证,最有代表性的是四逆散证。

临床以胸胁时有胀满不适,四肢末端发凉(厥逆),伴见脉弦为辨证要点,有时也会出现脘痞、腹胀、腹痛、下利等消化道症状,但一般较胆腑郁滞症情为轻。

1发生本证的患者常有一定的体质基础,中医称为“木”型人、“少阳”人,现代心理学则称为A型性格,主要表现为好动、性急,敏捷能干,思维灵敏,但易多疑善忌,敏感,体格上多见面青体瘦,脉弦。

通俗点儿说,可以概括为——“三快”、“一急”、“一多”,即走路快、吃饭快、说话快、脾气急、想得多。

上述体质之人,在外感邪退之后,或生气郁怒之时,容易出现乏力、肢冷、喜叹息,可伴精神不振、食欲不佳等,发为少阳气郁。

2少阳气郁治宜疏达气机、调和肝脾,仲景主以四逆散。

该方由柴胡、芍药、枳实和炙甘草组成。

方中取柴胡入肝胆经,升发阳气,疏肝解郁,透邪外出,为君药。

芍药敛阴养血柔肝为臣,与柴胡合用,以补养肝血,条达肝气,可使柴胡升散而无耗伤阴血之弊。

佐以枳实行气下气,泄热破结,与芍药相配,又能行气活血,使气血调和。

使以甘草,调和诸药,兼益脾和中。

诸药合用,升降同调、散收并举、气血并理、肝脾同治,使气机畅、血气和、脏腑调、阳气达而厥逆自除。

制方切合《内经》“肝欲散,急食辛以散之,用辛补之,酸泻之”、“肝苦急,急食甘以缓之”之旨。

3临床之上,气滞日久,可以郁而化火,火郁于内,则见口苦、咽干、心烦、失眠,治用小柴胡汤加减升散清解郁火;火邪炎上,可发为咽干、目赤、头昏、头胀,可用后世加味逍遥散或龙胆泻肝汤治疗;火邪灼津为痰,痰阻心窍,又会出现烦惊、失眠、狂躁等神志症状,可用柴胡加龙牡汤治疗。

至于挟血气上逆而肝阳亢、并冲气上逆而作奔豚,又当别论治之。

试论《伤寒论》如何治疗气郁发热

范多多;王健

【期刊名称】《光明中医》

【年(卷),期】2014(029)003

【摘要】人体之气周而复始,升降出入不断的运动着,气的运动推动着人体的各种生理活动.气郁的形成,可以由外界致病因素所致,也可以由情志内伤所引起,还可以因痰、湿、食、血等郁积所成.当气机郁滞,发挥推动、兴奋、升发、温煦作用的阳气便会

壅滞而发热.在《伤寒论》中,仲景则通过开腠理、利外窍通下窍、和解少阳、泻下

逐瘀之法治疗气郁发热.

【总页数】3页(P475-477)

【作者】范多多;王健

【作者单位】长春中医药大学长春130117;长春中医药大学附属医院长春130021

【正文语种】中文

【相关文献】

1.试论《伤寒论》外感表证"单发热"及"发热恶寒" [J], 柴瑞震

2.耳穴压豆结合栀子豉汤加味治疗气郁发热的临床观察 [J], 张友乾

3.伤寒论评话第36章阳明不仅可蓄水尚有柴胡气郁证——阳明病蓄水、气郁等证的辨证治疗 [J], 梁华龙

4.《伤寒论》方治疗产后发热举隅 [J], 周碧瑜

5.小柴胡汤治疗气郁发热验案二则 [J], 何乃峰;陈宪海;林霞

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析《伤寒论》46条

范丽;李琦

【期刊名称】《陕西中医》

【年(卷),期】2008(029)001

【摘要】《伤寒论》46条指出外感伤寒“八九日不解”,表证仍在,则仍可用麻黄汤解表。

因患者“阳气”郁闭较重,而导致服药后见心烦目暝,但汗出可解,重者衄血可解。

表证以汗解为正局,衄解为变局,亦即邪解的另一途径,故须留心观察,以作应变之处治。

【总页数】1页(P103)

【作者】范丽;李琦

【作者单位】陕西中医学院,7120046;陕西中医学院,7120046

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.《伤寒论》少阴、厥阴病“以灸治厥”浅析——兼论《伤寒论》成书 [J], 朱玲;杨峰

2.《伤寒论》六经病特殊证型浅析 [J], 张楠

3.《伤寒论》审查病势浅析 [J], 吴怡;刘新桥

4.《伤寒论》运用生姜的规律浅析 [J], 杨晶晶;曹灿;崔瑛;渠柳;李瑞洁;王晓丹;巫晓慧

5.《伤寒论》下利呕吐并见证治浅析 [J], 齐聪聪;许二平;江始源

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

山东中医杂志2014年4月第33卷第4期《黄帝内经》云:“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰,故天运当以日光明”,“阳气固,虽有贼邪,弗能害也”,“阳气者,精则养神,柔则养筋”。

明代医家张介宾云:“阳主生,阴主杀。

凡阳气不充,则生意不广……凡万物之生皆由乎阳,万物之死亦由乎阳,非阳能死物也,阳来则生,阳去则死矣。

”(《类经附翼·大宝论》)由此可见,人体的生命活动都有赖于阳气的推动,五脏六腑、四肢百骸都有赖于阳气的温煦,虚邪贼风都有赖于阳气的抵御。

重阳气的思想贯穿于《伤寒论》的始终。

阳来则生,如太阳篇153条“手足温者易愈”;少阴篇292条“手足不逆冷,反发热者,不死”。

阳去则死,如少阴篇298条“四逆恶寒而身蜷,脉不至,不烦而躁者死”;厥阴篇345条“伤寒发热,下利至甚,厥不止者,死”。

张仲景始终把阳气的盛衰作为疾病顺逆的标准,故吴鞠通云:“伤寒一书,始终以救阳气为主。

”然阳气病变除了阳虚还有阳郁,“郁者,滞而不通之义也”(《医经溯洄集·五郁论》)。

《金匮要略》云:“夫六腑气绝于外者,手足寒,上气,脚缩;五脏气绝于内者,利不禁,下甚者,手足不仁。

”阳郁就是阳气郁滞失宣,不能畅达,失去鼓舞、温煦、抵御、气化作用。

阳气贵在流通,若实邪阻滞,或为寒凝,或为热壅,或为湿遏,或为痰阻,或为血瘀,皆可使阳气郁滞,失于温煦,而出现阳郁之证;枢者,气之枢纽也,少阳少阴枢机不利,阳气亦可郁遏;气为血之帅,血为气之母,血虚失载亦可阳郁。

阳郁亦可变生他证如郁而化热。

1实邪阻滞,阳气郁遏1.1寒邪束表,卫阳被郁《伤寒论》第35条:“太阳病,头痛发热,身痛腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。

”此典型的卫阳被郁。

卫气熏肤,充身,泽毛,若雾露之溉,寒主收引凝滞,卫阳被郁,不得外达故身体疼痛,失其温煦而恶风,营阴郁滞故无汗。

肺合皮毛,毛窍闭塞,肺气失宣故气喘。

《伤寒论》第23条:“面色反有热色者,未欲解也,以其不能小汗出,身必痒,宜桂枝麻黄各半汤。