第19课 20世纪—高科技的时代

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:4

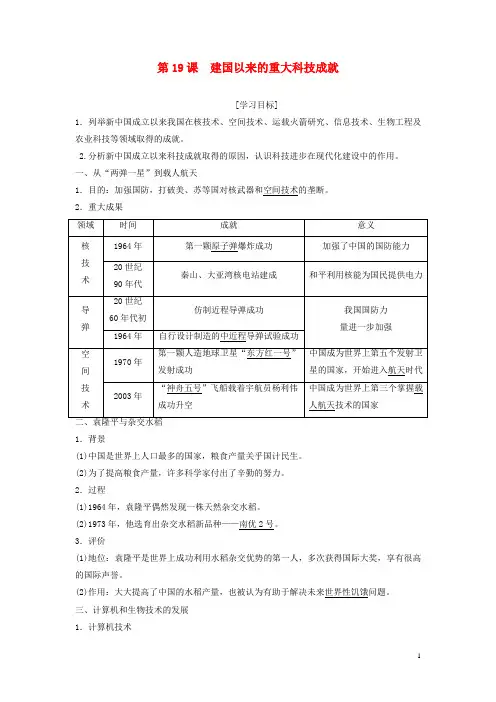

第19课建国以来的重大科技成就[学习目标]1.列举新中国成立以来我国在核技术、空间技术、运载火箭研究、信息技术、生物工程及农业科技等领域取得的成就。

2.分析新中国成立以来科技成就取得的原因,认识科技进步在现代化建设中的作用。

一、从“两弹一星”到载人航天1.目的:加强国防,打破美、苏等国对核武器和空间技术的垄断。

2.重大成果1.背景(1)中国是世界上人口最多的国家,粮食产量关乎国计民生。

(2)为了提高粮食产量,许多科学家付出了辛勤的努力。

2.过程(1)1964年,袁隆平偶然发现一株天然杂交水稻。

(2)1973年,他选育出杂交水稻新品种——南优2号。

3.评价(1)地位:袁隆平是世界上成功利用水稻杂交优势的第一人,多次获得国际大奖,享有很高的国际声誉。

(2)作用:大大提高了中国的水稻产量,也被认为有助于解决未来世界性饥饿问题。

三、计算机和生物技术的发展1.计算机技术(1)表现①20世纪50年代,中国开始研制计算机。

②1983年,中国成功研制出第一台每秒运算速度上亿次的计算机——“银河-Ⅰ号”。

③越来越先进的高性能计算机在十几年间先后问世。

(2)地位:中国的高性能巨型计算机研制技术已经居于世界前列。

(3)意义:加速了国家信息化发展。

2.生物技术(1)表现①1965年,人工合成结晶牛胰岛素在中国首次实现,是世界上第一个蛋白质的全合成。

②到20世纪末,中国在依靠基因工程技术改良动植物品种、治疗人类重大疾病的药物研究等方面达到了国际先进水平。

(2)意义①开辟了人工合成蛋白质的时代。

②为提高国民生活和健康水平作出了贡献。

[点拨] “两弹一星”指原子弹、导弹和人造地球卫星。

“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是指导弹。

[思考1] 有人认为中国“1957~1976年错失第三次产业革命技术转移的机遇”,有人却认为此期间取得了令人瞩目的成就,两者相互矛盾吗?提示:不矛盾。

由于帝国主义的敌视、封锁,“左”倾错误以及“文化大革命”动乱,我国错失第三次产业革命技术转移的机遇。

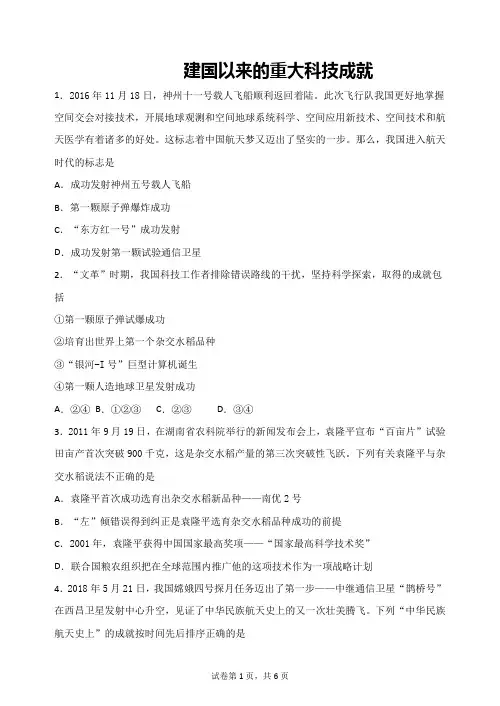

建国以来的重大科技成就1.2016年11月18日,神州十一号载人飞船顺利返回着陆。

此次飞行队我国更好地掌握空间交会对接技术,开展地球观测和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航天医学有着诸多的好处。

这标志着中国航天梦又迈出了坚实的一步。

那么,我国进入航天时代的标志是A.成功发射神州五号载人飞船B.第一颗原子弹爆炸成功C.“东方红一号”成功发射D.成功发射第一颗试验通信卫星2.“文革”时期,我国科技工作者排除错误路线的干扰,坚持科学探索,取得的成就包括①第一颗原子弹试爆成功②培育出世界上第一个杂交水稻品种③“银河-I号”巨型计算机诞生④第一颗人造地球卫星发射成功A.②④B.①②③C.②③D.③④3.2011年9月19日,在湖南省农科院举行的新闻发布会上,袁隆平宣布“百亩片”试验田亩产首次突破900千克,这是杂交水稻产量的第三次突破性飞跃。

下列有关袁隆平与杂交水稻说法不正确的是A.袁隆平首次成功选育出杂交水稻新品种——南优2号B.“左”倾错误得到纠正是袁隆平选育杂交水稻品种成功的前提C.2001年,袁隆平获得中国国家最高奖项——“国家最高科学技术奖”D.联合国粮农组织把在全球范围内推广他的这项技术作为一项战略计划4.2018年5月21日,我国嫦娥四号探月任务迈出了第一步——中继通信卫星“鹊桥号”在西昌卫星发射中心升空,见证了中华民族航天史上的又一次壮美腾飞。

下列“中华民族航天史上”的成就按时间先后排序正确的是①第一颗试验通信卫星成功发射②成功发射“神舟5号”载人宇宙飞船③第一颗实用通信广播卫星升空④第一颗人造地球卫星“东方红一号”A.④③①②B.③①②④C.④①③②D.③④①②5.1956年,中国文化部召开了第一次全国戏曲剧目工作会议,会后不仅许多传统剧目经整理加工后重新上演,而且这年秋天,北京还自解放后第一次上演了莎士比亚的著名悲剧《柔密政与幽雨叶》(当时的译名)。

由此可知,这次工作会议A.贯彻了“百花齐放”的方针B.旨在恢复传统的戏曲剧目C.促进了文艺创作意识形态化D.根除了“左”的文艺路线6.1962年12月,美国国务腊斯克指出:“现在太平洋地区存在的危险将急剧增加,我们必须认真看待这种威胁,即使没有苏联的援助,中国也可能在一两年内就能够成功研制原子弹。

第19课中华人民共和国成立以来的重大科技成就课后篇巩固提升基础巩固1.1949年11月,我国成立了中国科学院,作为国家最高学术领导机关和重点研究中心。

1950年8月,成立全国科联和全国科普两个全国性学术团体,并在全国建立相应的分支机构。

我国采取这些举措的目的是( )A.健全科研机关B.完善社会主义制度C.促进教育发展D.服务国家建设需要,国家建立和健全科研机构,目的是服务于工业、农业和国防建设的需要。

故选D项。

2.“在他(钱学森)心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。

五年归国路,十年两弹成。

开创祖国航天,他是先行人……”在这一颁奖词中,“两弹”是指( )A.原子弹、氢弹B.核弹、导弹C.氢弹、导弹D.火箭弹、原子弹,党的第一代领导集体作出了发展核弹、导弹和人造地球卫星,即“两弹一星”的战略决策,钱学森等科学家为研制“两弹一星”作出了杰出贡献。

故选B项。

3.高二(五)班开展探究性学习时举办了一个“中华人民共和国成立以来中国重大科技成果展”,下面是同学们收集到的两枚烟标,它们反映了( )A.中国第一颗原子弹爆炸成功B.中国成功发射第一颗人造地球卫星C.中国仿制近程导弹成功D.中国“神舟五号”飞船发射成功解析由“‘70’烟标”和“‘卫星’烟标”的名称可判断,这是为了纪念中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”的成功发射。

答案B4.袁隆平培育的杂交水稻单产一般比常规稻增产20%左右,故而其被誉为“第二次绿色革命”。

袁隆平培育出杂交水稻的影响不包括( )A.它是一次技术上的革命B.它是一次农业上的革命C.解决了全球饥饿问题D.实现了水稻育种的历史性突破解析袁隆平培育的杂交水稻有助于解决未来世界性饥饿问题,故C项表述不正确,符合题意。

答案C5.观察右图,与该图标相关的计划主要致力于( )A.发展高新技术B.增强国防力量C.解决温饱问题D.加快农业开发解析20世纪80年代中期,根据世界高科技发展的趋势,中国提出了“863计划”,主要是发展高新技术。

《第19课20世纪──高科技的时代》说课稿一、说教材:1.教材地位:本课是《北京市义务教育课程改革实验教材─历史第4册》中第七单元现代科学技术与文化专题下关于科学技术发展内容的课程。

科学技术是人类在生存发展过程中逐渐发展起来的,它是人类社会生活的一个重要组成部分,并且为人类社会的进步与发展做出了重大贡献。

20世纪是人类社会飞速发展的一个世纪,科学技术的进步与发展与人类社会的进步与发展密切相关的,学习本课有助于对人类社会在20世纪的发展有深刻地认识和理解。

本课在教材中具有总结性的地位,并为21世纪人类社会的发展指明了发展的方向,学习本课内容具有很重要的现实意义。

2.教学目标:⑴知识与能力:通过本课学习,使学生关注自己身边的高科技的发展情况:了解计算机与互联网的发展状况,认识它们的影响;了解生物技术的创新与应用,正确认识“克隆技术”的发展;了解人类探索太空的不懈努力与重要成果,理解其重要意义;通过引用资料和结合日常生活中的经验,引导学生分析高科技对人类社会所产生的影响,培养学生概括、归纳、总结的能力和主动探究学习的意识。

⑵过程与方法:通过引用学生们比较熟悉的贴近生活(汶川大地震这一重大事件)的有关高科技的资料导入新课,调动学生们的学习兴趣;在学习过程中注意将引用的资料与学生们所掌握的信息资源有机结合,注意充分发挥学生们的主观能动性,引导学生们针对一些有争议的问题进行适当地争论,加深对知识的理解和认识;在掌握了一定资料和信息的基础上,设计出有针对性的拓展性问题,激发学生自主发挥创新能力⑶情感态度价值观:通过本课学习,使学生能够结合自己日常生活实际(近期四川汶川地震的重大事件)深刻地感受到高科技给人类生活带来的巨大影响,从而潜移默化地激励学生从现在做起认真准备好知识基础,以适应当今日益飞速发展的信息时代对人才的要求。

通过本课学习使学生了解我国在高科技领域所取得的重大成就,增强学生民族自豪感和自信心。

3.教学重与难点:⑴教学重点:电子技术与信息时代的成果与影响;人类在空间技术领域的成果⑵教学难点:正确认识高新科技的应用及对人类社会的影响二、说教法:1.教学方法:情境直观教学法,通过播放影片、展示图片等资料,引起学生的注意和兴趣;抓住重点内容,提出有意义的问题引导学生进行探究,分组合作学习解决问题。

《20世纪—高科技的时代》课堂教学设计课题:《20世纪—高科技的时代》学科:历史学校:顺义区李桥中学姓名:杨玉梅第19课20世纪—高科技的时代一.指导思想和理论依据以学生的认知水平为基点,学生需要为切入点,从学生生活实际出发,达到精选、合理运用课程资源,实现课堂的高效。

依据建构主义理论,遵循学生的认知规律,学生主动参与学习,完成课程目标。

二.教学背景分析⒈学习内容分析本课隶属于北京市义务教育课程改革实验教材第七单元的第一课,20世纪—高科技的时代,本课讲述了第三次科技革命的情况,包括三个方面的内容,即电子技术和信息时代、生物技术的创新、航空航天技术的发展,高科技推动经济的发展,经济的发展为高科技提供条件,二者是相辅相成的。

⒉学生情况分析⑴初二学生具有思想活跃,兴趣比较广泛,好奇心比较强的特点。

本课涉及的电子计算机、网络,航天科技、克隆技术都是学生感兴趣的内容。

⑵学生已经具备搜集资料的能力,因此,学生课前搜集资料,制作课件,进行自主学习,经过初一一年的训练,学生的历史思维能力和合作学习的能力初步形成。

⑶初二学生有一定的阅读历史材料的能力、分析问题的能力和口头表达能力,抽象逻辑思维能力初步形成。

采用问题引导,引起学生思考讨论,真正发挥学生主体地位,教师主导作用。

⒊教学重点与难点重点:第三次科学技术革命的内容和特点难点:第三次科学技术革命的影响⒋教学方式与教学手段教学方式:新课程理念下的讲述式、合作式、谈话法教学手段:区域新课程网络教学平台(初中版)、电子白板⒌技术准备教师以及学生在课前将搜集到的有关20世纪—高科技时代的资料(图片、文字、多媒体课件……)整理上传到区域新课程网络教学平台(初中版)。

⒍前期教学状况、问题、对策⑴前期教学状况始终贯彻以学生为主体的原则,采用灵活多样的教学方式,在活动中培养学生的各种能力。

学生具备一定的历史学习能力和历史思维能力,对历史知识的学习有较浓厚的学习兴趣。

⑵问题初二学生对科学技术方面的一些词语及科技革命的影响较难理解,教师必须通过图片、实例等内容认识科技给我们带来的变化。

2015-2016学年人教版必修3:第19课建国以来的重大科技成就教案整体设计本节概述本课讲述了新中国成立初期的科技发展远景规划以及20世纪60年代的科技发展规划,叙述了新中国成立以来,党和政府在不同的历史发展时期制定的科技发展战略,从总体上概述了不同发展时期的科技成就。

本课共三小目,第一目从“两弹一星”到载人航天。

重点讲述了我国尖端科技的艰难发展历程,侧重分析战略决策的背景、“两弹一星”概念、重大尖端科技成果,分析尖端科技对我国国防与社会主义经济建设的影响。

第二目袁隆平与杂交水稻。

介绍了袁隆平和他对杂交水稻研究与培育的情况,突出了杂交水稻对我国人民生活、对世界人类的主要贡献。

第三目计算机和生物技术的发展。

介绍了在信息技术和生物技术方面我国取得的一系列成就,分析其对我国社会主义现代化建设所起的作用。

思路设计●教学重点建国初期的科技发展成就、载人航天技术、袁隆平与杂交水稻、计算机和生物技术的发展。

●教学难点科技的发展在现代化建设中的重要作用。

●教具准备(1)准备多媒体设备(电脑、液晶投影仪、视频展示台)及网络设备。

(2)制作多媒体课件。

●课时安排1课时●教学方法在讲课过程中结合多媒体课件,主要以“启发—发现式”教学法为主,同时配合提问、史料阅读、名词讲解、合作探究等方法,使学生通过学习能对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐释,一方面可提高学生的自主探究能力,同时也有助于帮助学生在较短的时间内掌握科学基础概念。

三维目标知识与能力(1)知识点:从“两弹一星”到载人航天;袁隆平与杂交水稻;计算机和生物技术的发展。

(2)技能:党和政府的战略决策与科学技术发展之间的联系;从“两弹一星”、航空航天技术、信息技术等分析认识科学技术是生产力;探究科技的发展在现代化建设中的作用。

过程与方法归纳新中国成立以来不同历史阶段现代科技发展战略与成就,培养学生的概括能力。

通过比较20世纪80年代前后我国发展高科技的不同侧重点,培养学生对比、分析问题的能力。

复习提问你知道第一次、二次科技革命开始的时间和标志吗?二战以后,世界上很多国家为了改进生产技术,提高劳动生产率,在激烈的竞争中取得有利的地位,纷纷增加科研经费支出,科学技术取得了突飞猛进的发展,出现了第三次科技革命。

第三次科技革命是何时兴起的,它兴起的标志是什么?第三次科技革命的核心是什么?生物工程是在哪些学科的基础上发展起来的?我国在原子能、计算机、航天技术、生物工程领域都取得过哪些成就?第19课20世纪——高科技的时代周口店中学初二历史王桂兰教学目标1.知识与能力(1)知识目标:列举20世纪的主要高科技成就,概述第三次科技革命的特点,阐述第三次科技革命的影响。

(2)能力目标:了解电子技术的产生、网络技术的产生和发展,增强归纳、对比、综合分析问题的能力。

2.过程与方法通过梳理20世纪重大的高科技成就,掌握归纳问题的方法。

3.情感态度价值观通过了解20世纪的高科技成就,感受科学技术是第一生产力,是历史发展的强大动力,树立尊重知识,热爱科学和献身科学的意识。

教学重点难点重点:电子技术和信息时代、人类探索太空。

难点:本课涉及到的一些高科技名词。

教学过程导入新课我们在上个学期学习了第一、二次工业革命,大家还记得这两次工业革命的标志吗?对,是蒸汽机、电动机。

继第一次工业革命、第二次工业革命之后,20世纪四五十年代,人类社会又开始了第三次科技革命。

原子能的利用、计算机和网络技术的兴起、生物工程和航天技术的发展,是第三次科技革命中最为突出的科技成就。

一、电子技术和信息时代现代计算机的诞生是20世纪人类最伟大的发明创造之一。

1945年底,世界上第一台电子计算机在美国宾夕法尼亚大学诞生。

随着计算机技术的发展,计算机的运算速度越快,体积越来越小,运用范围越来越广,价格也越来越底。

20世纪七八十年代,计算机迅速微型化并进入家庭,应用范围也从科学和商业计算扩展到各个领域的信息处理。

计算机网络技术不但改变了人们的生活方式,也改变着人们的思维方法。

第19课:建国以来的重大科技成就专题概述(现代中国的科技、教育和文学艺术)中华人民共和国五十余年历史,是一部急速变革,艰难创业和曲折发展的历史。

作为一定社会的政治和经济的反映——共和国的文化事业也经历了一波三折的发展历程。

“大跃进”和“反右倾”的错误及十年文革,不仅给社会主义经济建设带来挫折,对教育,科学等文化事业也造成了极大地破坏。

但在新中国初期十几年中,在“双百”方针指导下,文化事业仍然取得了巨大成就。

科学技术也有了可喜的成就。

十一届三中全会以来,伴随着社会主义改革开放和现代化建设,新中国的文化事业开始逐步复苏,在“双百”与“双为”方针的共同指导下,新时期文学艺术工作呈现出一派欣欣向荣的景象。

在正确的方针政策指导下科学与教育事业也取得了令人瞩目的成就。

【教材分析】第一部分主要讲述了新中国成立后到“文革”爆发前,我国在科研方面的政策和成就。

教师需要让学生依据教材理清线索即可,同时可以补充一些图片和文字资料增强学生的感性认识。

第二部分主要讲述了十一届三中全会召开后科技发展。

这部分内容是本课的重点,但不需要补充太多的课外知识,把课文中的内容讲清楚,使学生能清晰的理解即可,也可以提供相关的影片资料,增加学生学习的兴趣。

【学情分析】从高二学生知识的状况看,学生已经对这一时期的政治、经济发展情况有了一定程度的了解。

但是高二学生认知规律和心理特征分析,知觉、兴趣、情感等方面理性不多,多为感性体验,所以根据学生的情感和年龄阶段特征,找到学生的兴趣点切入教学,开展活动,让学生在民主、平等、和谐、自由的环境中掌握学习的经验与技巧,并形成能力,继而提高学生的学科素质。

【课标要求】列举新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重大作用;【三维目标●学科素养】1、知识与能力:通过本专题的学习,了解新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重要作用。

2、过程与方法:(1)采用“回顾昨天、把握今天、展望明天”的思路展开教学,通过对“昨天”的回顾让学生自主学习掌握好历史知识点,以“今天”的现实问题引导学生探究、思考,以“明天”的思辩延伸展望历史的发展趋势,把握时代的脉搏。

第19课:20世纪—高科技时代导学案

【学习目标】:

1、了解第三次科技革命浪潮兴起的背景和情况,尤其是计算机网络技术、生物工程技术等领域蓬勃发展的史实。

理解第三次科技革命的特点以及第三次科技革命对生产力发展的巨大推动和对世界经济结构及国际经济格局产生的重要影响。

2、认识到科技是一把双刃剑,在科技发展中应当关注人类生存环境质量,注重可持续发展,趋利避害。

学会用已学过的知识、已形成的能力去解决新的问题,形成新的认识。

3、通过本课的学习,认识到“科学技术是第一生产力”。

并立志为中华民族的腾飞做出贡献的决心。

【学习重点】:第三次科技革命的特点。

【学习难点】:第三次科技革命的影响。

【课内探究】:

导入:

同学们知道吗?第二次世界大战期间,出于战争和军事的迫切需要,1941年12月美国总统罗斯福下令研制原子弹,这项计划被称为“曼哈顿计划”。

有来自德、意等国的科学家12.5万人参加,集中全美国1/3电力,投资20亿美元。

历经四年的时间,1945年7月16日上午,世界上第一颗原子弹爆炸成功。

紧接着美国向日本的广岛、长崎分别投掷了一颗原子弹,使世人充分了解了原子弹的巨大威力。

现在同学们对电脑并不陌生,一些同学还是电脑高手,但是同学们知道吗?电子计算机之所以出现也是出于战争和军事的迫切需要,是为计算炮弹的运行服务的。

这些原本用于制造杀人武器的技术转为民用并迅猛发展,形成了风起云涌的第三次科技革命浪潮。

这就是今天我们要学习的内容。

(展示板书:第17课第三次科技革命)

一、自主学习(我的课堂,我的舞台)

1、_________以来,人类在________、________、________、_________等领域取得了重大突破,标志着新的科学技术的到来,这次科技革命被称为____________。

2、第三次科技革命的核心是_________________,_______________是计算机产业最有前途的发展方向。

___________是全世界由_________、__________互相连接成的信息传送网络,是使世界上各种计算机能交换各种数

据的____________,它是人类历史发展中的一个里程碑,人类由此进入____________的社会。

3、生物工程是在________、________、________、________等学科的基础上发展起来的________科学。

生物工程的核心是_________,而在此核心发展中,________技术尤为引人注目。

4、第三次科技革命与前两次科技革命相比,具有下列特点:首先,这次新科技革命不仅涌现了____________,而且大大加快了_________转化为________的速度,缩短了________变为________的过程。

其次,科学技术的各个领域之间__________,一种技术的发展引起好几种技术的革命。

第三,__________成为社会生产力中最活跃的因素,在促进经济增长的各种因素中,__________所占的比重不断上升。

5、第三次科技革命推动了_____________空前发展,并进一步引起了___________和__________的变化。

第三次科技革命的影响更加证明:____________________________________。

二、合用探究(群体智慧,能力提高,共同进步)

1、我的问题:(经过上面的学习,你还有什么疑问,请提出来探讨)

2、我们的问题:(大家共性的问题,发现一个问题,甚至比解决一个问题还要有价值,你们小组不能解决的,向全班同学推荐有价值的问题)

3、老师的问题:(大家分析讨论,群策群力,看谁表现更精彩)

①第三次科技革命兴起于何时?你知道第三次科技革命在哪些领域取得了突破性进展?你比较熟悉、体会较深的是哪些技术?

②科技的高度发达,给人类带来了种种便利,但也带来一些负面效应。

对此你有哪些了解?你认为在科技发展中应当注意什么问题?

③科技革命的特点是什么?有何影响?面对第三次科技革命,中国应如何做?

④第三次科技革命的时间、标识、特征、影响分别是什么?(可与前两次科技革命相比较)

时间标志特征影响共同影响

第一次科技革命

第二次科技革命

第三次科技革命

三、系统总结(学会从整体上把握知识)

填写三次科技革命的异同点。