自考古代汉语重点知识整理

- 格式:docx

- 大小:1.29 MB

- 文档页数:11

自考古代汉语复习资料自考古代汉语复习资料古代汉语是中国历史上的一门重要语言。

对于学习者来说,掌握古代汉语的基本知识和技巧是非常重要的。

为了帮助自考学生更好地复习古代汉语,提供一些实用的复习资料是非常必要的。

一、古代汉语的基本知识1. 汉字的演变:古代汉字的演变是了解古代汉语的基础。

学习者可以通过学习汉字的起源和发展,了解汉字的基本结构和意义,从而更好地理解古代文献。

2. 古代汉语的语法:古代汉语的语法与现代汉语有很大的差异。

学习者需要了解古代汉语的词序、句法和语气等方面的特点,以便正确理解和运用古代文献。

3. 古代汉语的词汇:古代汉语的词汇与现代汉语也存在一定的差异。

学习者需要掌握古代汉语中常用的词汇和短语,以便正确理解和翻译古代文献。

二、古代汉语的阅读技巧1. 识字技巧:古代汉语的文字较为繁复,学习者需要掌握一些识字技巧,如通过字形、字义和字音等方面的分析,来推测和理解古代文字的含义。

2. 理解句子结构:古代汉语的句子结构常常与现代汉语不同,学习者需要通过分析句子的主谓宾关系、修饰成分和句子的逻辑关系等,来理解古代文献中的句子。

3. 掌握关键词汇:古代汉语的文献中常常出现一些特定的关键词汇,学习者需要通过积累和记忆这些关键词汇,以便更好地理解和解读古代文献。

三、古代汉语的实践应用1. 阅读古代文献:通过阅读古代文献,学习者可以更好地了解古代汉语的用法和特点。

可以选择一些经典的古代文献进行阅读,如《论语》、《道德经》等,以提高对古代汉语的理解和运用能力。

2. 翻译古代文献:通过翻译古代文献,学习者可以锻炼自己的古代汉语能力。

可以选择一些简单的古代文献进行翻译,逐渐提高自己的翻译水平。

3. 创作古文:通过创作古文,学习者可以更好地运用古代汉语。

可以选择一些古代文体进行模仿,如古文散文、古体诗等,以提高自己的古代汉语写作能力。

总结起来,自考古代汉语的复习资料应该包括古代汉语的基本知识、阅读技巧和实践应用。

2024年福建自考本科汉语言文学古代汉语重点考点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:一、古代汉语词汇1. 《说文解字》中的词汇:掌握《说文解字》中的重要词汇,包括形声字、会意字等,能够正确解读这些词汇的含义和构造。

2. 古代文学中常见的词汇:掌握古代文学作品中的常用词汇,能够正确理解和运用这些词汇。

3. 古代汉语中的特色词汇:例如古代文学作品中的描写性词汇、修辞手法所用的词汇等,需要熟练掌握。

1. 句子结构:了解古代汉语句子的结构特点,包括主谓宾、定状补等关系的组合方式。

2. 动词的使用方法:了解古代汉语中动词的使用方法,包括时态、语态等变化规则。

3. 形容词和副词:了解古代汉语中形容词和副词的用法,包括修饰对象的方式和位置等。

4. 古代汉语中的疑问句和否定句等特殊句型的构造规则。

三、古代汉语修辞手法1. 借代:了解古代汉语作品中常用的借代手法,包括比喻、拟人等。

2. 对仗和排比:掌握古代汉语中对仗和排比的常见形式和用法。

3. 夸张和反问:了解古代汉语中常用的夸张和反问手法,能够正确运用于文学作品中。

四、古代汉语阅读理解1. 古代文学名篇的阅读:熟练掌握古代文学名篇的阅读方法,能够正确理解作者的意图和表达方式。

2. 古代文学作品的鉴赏:能够对古代文学作品进行综合鉴赏,包括文学风格、主题思想等方面的评价。

3. 古代文学作品的比较分析:能够对不同的古代文学作品进行比较分析,包括作者的写作手法、情感表达等方面的异同。

以上就是2024年福建自考本科汉语言文学古代汉语重点考点的相关内容。

希望考生们在备考过程中能够认真学习,掌握好相关知识和技巧,取得优异的成绩。

祝愿大家考试顺利!第二篇示例:古代汉语是中国文学史上非常重要的语言阶段,涵盖了从先秦时代到清末民初的广泛时期。

在福建自考本科汉语言文学考试中,古代汉语是一个重要的内容之一,考核学生对古代汉语语法、词汇及替代阅读能力。

以下就是2024年福建自考本科汉语言文学古代汉语的重点考点。

第一课汉字的结构许慎说:“象形是者,画成其物,随体诘诎,日月也。

”象形是—种通过勾勒事物的轮廓来构拟字形的造字方法。

许慎说:“指事者,视而可识,察而见意,上下是也。

”所谓指事,含有标识事物、指明事物的意思。

从结构上看,大多数指事字都是在—个象形字上增加指事性或区别性的笔画(多是点和横)构成的。

例字:刃、亦。

许慎说:“会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也。

”会意是根据事物间的某种关系而组合两个或两个以上的独体字来构成新字的造字方法。

许慎说:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

”所谓“以事为名”,即根据事类(指意义)而造或选取—个字作为义符,再取一个读音相同或相近的字来标声,即取譬相成,构成新字。

许慎说:“转注者,建类—首,同意相受,考老是也。

”所谓“建类一首”,就是指同一个部首;“同意相受”就是指几个部首相同的同意字可以互相解释。

许慎说:“假借者,本无其字,依声托事,令长是也。

”古时候,语言中的某个“词”,本来没有替它造字,就依照它的声音“假借”一个“同音字”来寄托这个“词”的意义。

第二课汉字的结构与词义的探索本义是对引申义、假借义而言的。

即有文字形体可考、有文献资料可证的最古老的意义,叫做词的本义。

从本义引申出来的意义叫做引申义。

例如:“向”,《辞源》前三个义项是:1、北窗。

2、朝向,对着。

3、方向,趋向。

从文字体形看,“向”,像房子墙上开有一个窗口。

从文献资料看,《说文》:“向,北出牖(y ǒu)也。

”字形与文献相参证,可以判断“北窗”是“向”的本义。

因为窗子是朝着一定方向的,所以又推演出来“朝向”、“对着”、“方向”、“趋向”等意义,这些都是“向”的引申义。

第三课古书的用字通假字我们把借来记录同音词的字叫通假字,简称借字。

借字所承担的词义,称为假借义或借义。

如:“女还,顾反为女杀彘。

”(《曾子杀彘》)“女”——“汝”异体字是指在某一历史时期音义完全相同、记词职能也完全一样,只是形体不同的字。

汉语言文学自考专科专业课古代汉语(课程代码:00536)知识点切片注:下划线部分——重点记忆一、汉字的结构1、汉字的结构与“六书”(1)六书:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

(2)象形:象形字的结构特点是依样画葫芦,即许慎所谓“画成其物,随体诘诎”。

如: 日、月、止、目、人、车、行、牛、瓜、眉、虎、高、夕、犬、女等。

(3)指事:许慎的定义是“视而可识,察而见意。

”一眼看去就可以认识大体,仔细观察就发现意义所在。

如:上、下、中、亦(腋)、本、末、未、寸、刃、甘等。

(4)会意:许慎:“比类合谊,以见指挥”,字面意思是会合成意,即由若干符号相互构成一种联系来表达某种意义。

如:逐、取、武、及、戒、朝、暮、牧等。

(5)形声:由两个部分构成,一个部分表示意义或字义的属类,叫形符(或意符);另一部分大致地表音,叫声符。

如:江、河、杨、柳等。

(6)假借:许慎:“本无其字,依声托事”。

有些词原先没有为它造过专用字,只是从现成的字中选取一个读音相同或相近的字来代替,后来习惯了,这个字也就归它使用了。

如:莫。

(7)转注:许慎:“建类一首,同意相受。

”即两个字的部首相同、两个字的意义有引申关系。

如:考、老。

2、形声字的形符和声符的位置:(1)左形右声。

如:松、理、越。

(2)右形左声。

如雕、期、鸿、救。

(3)上形下声。

如茅、空、简。

(4)下形上声。

如基、裳、姿。

(5)外形内声。

如园、闾、街。

(6)内形外声。

如辩、闻、雠。

3、形符和声符位置有反常的情况:如“视、祁、锦、钦、冯、和、蚀”是右形左声,“钊、到”是左形右声,“闷、问”是内形外声,“闺、阁”是外形内声,“孟”是上形下声,“笃、筑、竺”是下形上声。

4、形符和声符不能按自然结构分析:(1)形符偏于一隅:修、倏、腾、滕、裁、栽、颖、颍、佞、疆。

(2)声符偏于一隅:旗、施、徒、徙。

(3)形符藏于声符中间:赢、羸、辩、辨、哀。

(4)声符藏于形符中间:裹、衷、戚。

(5)互相穿插,分合离奇:随、游、赖。

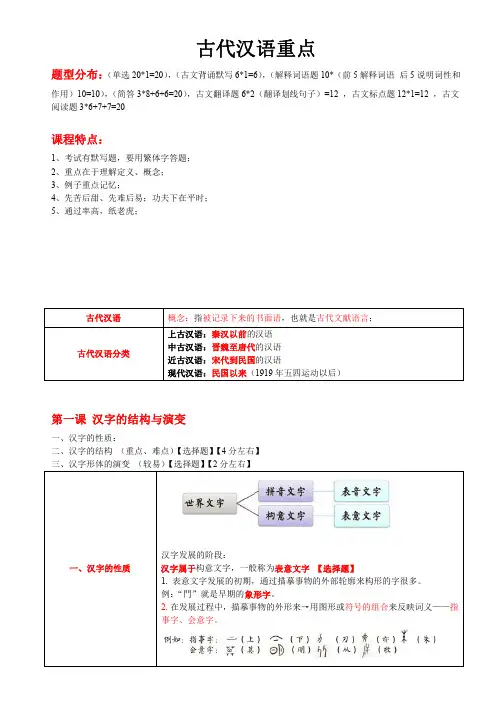

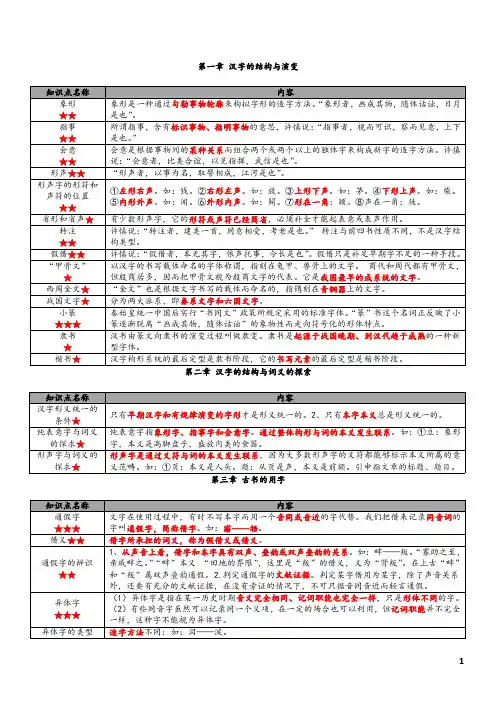

古代汉语重点题型分布:(单选20*1=20),(古文背诵默写6*1=6),(解释词语题10*(前5解释词语 后5说明词性和作用)10=10),(简答3*8+6+6=20),古文翻译题6*2(翻译划线句子)=12 ,古文标点题12*1=12 ,古文阅读题3*6+7+7=20课程特点:1、考试有默写题,要用繁体字答题;2、重点在于理解定义、概念;3、例子重点记忆;4、先苦后甜、先难后易;功夫下在平时;5、通过率高,纸老虎;古代汉语 概念:指被记录下来的书面语,也就是古代文献语言;古代汉语分类上古汉语:秦汉以前的汉语中古汉语:晋魏至唐代的汉语近古汉语:宋代到民国的汉语现代汉语:民国以来(1919年五四运动以后)第一课 汉字的结构与演变一、汉字的性质:二、汉字的结构 (重点、难点)【选择题】【4分左右】三、汉字形体的演变 (较易)【选择题】【2分左右】一、汉字的性质汉字发展的阶段:汉字属于构意文字,一般称为表意文字 【选择题】1. 表意文字发展的初期,通过描摹事物的外部轮廓来构形的字很多。

例:“門”就是早期的象形字。

2. 在发展过程中,描摹事物的外形来→用图形或符号的组合来反映词义——指事字、会意字。

3. 构意手段的最高阶段就是用义符和声符的拼合方式构造字形——形声字 。

例: 湖 泳 渡 海 江 河 皇 簧二、汉字的结构许慎把汉字的结构方式和使用方式归纳为六种类型, 曰: “ 六书”【象形字】需熟记概念:用线条勾勒事物的轮廓来造字,多数是具体实物名词,且是独体字 ; 少数为表示某种性质或状态的词,如:高 、大; 象形字分为独体象形、合体象形,如:向、眉、栗、血 人大女又目耳口齿 日月草木水戈户门 牛羊犬豕马鹿弓矢 【指事字】 【独体字】指事: 用纯抽象符号或在象形字上添加提示符号来表示意义。

但是有局限性,字更少。

如:刃 亦刃:似刀,但比刀多了一点,即标志性的指示符号,指刀的利刃。

亦:从大,即一个正面的人形,用两个点指示腋下的部位。

第一章汉字的结构与演变第二章汉字的结构与词义的探索第三章古书的用字第四章古书汉语词的构成★★★造字方法相同、构件不同:①同为会意,所取义符不同。

如:災——灾、塵——尘。

②同为形声,所取义符不同。

如:鷄——雞、杯——盃。

③同为形声,所取声符不同。

如:猿——猨(猿和猨同为形声,所取声符不同,它们属于变换构字成分而形成的异体字。

)④同为形声,所取义符和声符都不同。

如:村——邨。

造字方法相同、构件相同、写法不同:①构件所处的位置不同。

如:够——夠、峰——峯。

②笔道形态略不同。

如:土——圡、決——决、况——況。

分化字★★为了使文字更明确的记录语言,人们就使用更多的字形来分担文字的记录职能,这就是文字的分化。

我们把用来分担汉字记录职能的字形称为分化字,把原来兼有多个记录职能的字形称为源字。

分化文字职能的方法★★★假借其他字分化职能:为了分化一个字的多个记录职能,有时人们会借用其他字来进行分担,使表意更为明确。

利用异体字分化职能:为了减少字量的目的,可以在异体字认同之后把多余的字形取消。

利用异体字分化文字职能,则为异体字的不同字形赋予不同职能,使原本冗余的形体各司其职,各得其所。

造新字分化职能:分化源字职能最常见的方法是造新的字形。

造新字的方式包括在源字基础上增加构件,在源字基础上更换构件或对源字作形体改造。

分化字的类型★★★分化本义:有些字被常用的假借义或引申义占用后,会另造一个新字来承担它的本义。

分化引申义:当引申义与本义的距离较远时,有时会为引申义造字,将引申义分化出去。

分化借义:原来本义与借义共用一字,后来为了区别,用新的字形将借义分化出去。

分化广义:源字的表义很广,后来这个意义的一部分由分化字承担,源字和分化字的意义都更具体。

第五章古今词义的差异与沟通第六章多义词和词义引申第七章词义关系第八章古代汉语词类的划分第十一章副词动量表示法★★①数词+动词。

②动词+数词+量词。

第十三章介词★★作宾语。

如:爱共叔段,欲立之。

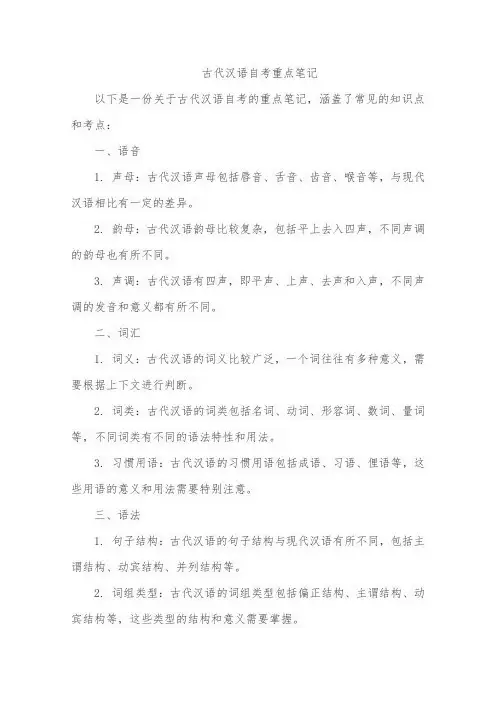

古代汉语自考重点笔记以下是一份关于古代汉语自考的重点笔记,涵盖了常见的知识点和考点:一、语音1. 声母:古代汉语声母包括唇音、舌音、齿音、喉音等,与现代汉语相比有一定的差异。

2. 韵母:古代汉语韵母比较复杂,包括平上去入四声,不同声调的韵母也有所不同。

3. 声调:古代汉语有四声,即平声、上声、去声和入声,不同声调的发音和意义都有所不同。

二、词汇1. 词义:古代汉语的词义比较广泛,一个词往往有多种意义,需要根据上下文进行判断。

2. 词类:古代汉语的词类包括名词、动词、形容词、数词、量词等,不同词类有不同的语法特性和用法。

3. 习惯用语:古代汉语的习惯用语包括成语、习语、俚语等,这些用语的意义和用法需要特别注意。

三、语法1. 句子结构:古代汉语的句子结构与现代汉语有所不同,包括主谓结构、动宾结构、并列结构等。

2. 词组类型:古代汉语的词组类型包括偏正结构、主谓结构、动宾结构等,这些类型的结构和意义需要掌握。

3. 句子时态:古代汉语的句子时态包括现在时、过去时、完成时等,不同时态的用法和意义需要理解。

四、文选1. 先秦文学:选择一些代表性的先秦文学作品进行阅读和学习,如《诗经》、《左传》、《论语》等。

2. 汉魏六朝文学:选择一些代表性的汉魏六朝文学作品进行阅读和学习,如《史记》、《汉书》、《古诗十九首》等。

3. 唐宋文学:选择一些代表性的唐宋文学作品进行阅读和学习,如唐诗、宋词、唐宋散文等。

4. 元明清文学:选择一些代表性的元明清文学作品进行阅读和学习,如元曲、明清小说等。

五、文化常识1. 历史文化:了解古代中国的历史文化背景,如历史事件、制度、风俗习惯等。

2. 文学艺术:了解古代中国的文学艺术发展历程和特点,如书法、绘画、音乐等。

3. 思想哲学:了解古代中国的思想哲学体系和流派,如儒家、道家、墨家等。

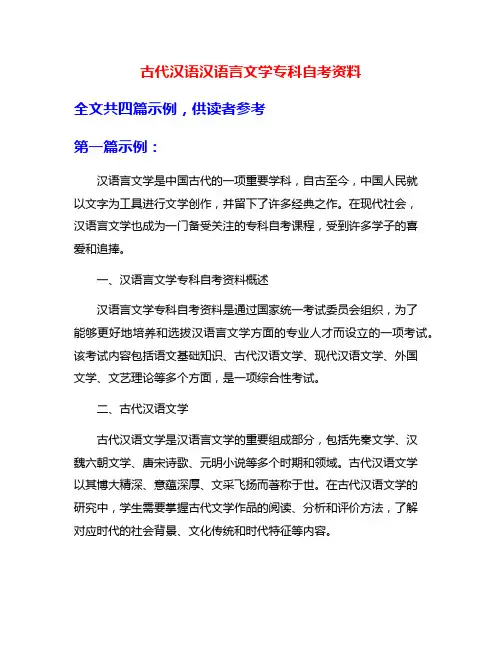

古代汉语汉语言文学专科自考资料全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:汉语言文学是中国古代的一项重要学科,自古至今,中国人民就以文字为工具进行文学创作,并留下了许多经典之作。

在现代社会,汉语言文学也成为一门备受关注的专科自考课程,受到许多学子的喜爱和追捧。

一、汉语言文学专科自考资料概述汉语言文学专科自考资料是通过国家统一考试委员会组织,为了能够更好地培养和选拔汉语言文学方面的专业人才而设立的一项考试。

该考试内容包括语文基础知识、古代汉语文学、现代汉语文学、外国文学、文艺理论等多个方面,是一项综合性考试。

二、古代汉语文学古代汉语文学是汉语言文学的重要组成部分,包括先秦文学、汉魏六朝文学、唐宋诗歌、元明小说等多个时期和领域。

古代汉语文学以其博大精深、意蕴深厚、文采飞扬而著称于世。

在古代汉语文学的研究中,学生需要掌握古代文学作品的阅读、分析和评价方法,了解对应时代的社会背景、文化传统和时代特征等内容。

现代汉语文学是指从中国近代以来的文学作品,包括新文学运动、现代传统文学、当代文学等多个时期和流派。

现代汉语文学以其独特的表现形式、思想内容、审美价值和艺术手法而备受推崇。

学生在学习现代汉语文学时需要重点关注现代文学作品的创作意图、反映社会现实、传达思想情感等方面内容,培养自己对现代文学的理解与感悟。

四、外国文学外国文学是汉语言文学专科自考资料中的一项重要内容,主要包括西方文学、俄国文学、日韩文学等多个国家和地区的文学作品。

通过学习外国文学,可以帮助学生开拓视野、增进文化交流、拓展文学视野,提高汉语言文学的研究水平和能力。

五、文艺理论在汉语言文学专科自考资料之中,古代汉语文学、现代汉语文学、外国文学、文艺理论等内容相辅相成、交相辉映,有机地构成了汉语言文学的整体知识结构和体系。

只有在综合性、系统性的学习中,才能更好地理解和掌握汉语言文学相关知识,提高专业能力和综合素质。

继往开来,在学习汉语言文学专科自考资料时,学子们更应该注重理论与实践相结合,理论素养与实践能力相统一,发扬“博学笃行、敢于创新”的精神,努力掌握汉语言文学的核心理论和重要知识,注重实践能力和实践效果,实现知行合一的目标和要求。

古代汉语基础必学知识点

1.古代汉字:掌握古代汉字的基本结构和发展过程,了解古代汉字的

构造原理和基本字形。

2.古代汉语的发音:掌握古代汉语的音韵体系,了解古代汉语的声母、韵母等发音规则。

3.古代汉语的词汇:学习古代汉语的常用词汇和词义,了解古代汉语

的词法特点。

4.古代汉语的语法:掌握古代汉语的基本语法结构和句式,了解古代

汉语的六艺、八股等句法体系。

5.古代汉语的文体:学习古代汉语的各种文体,包括骈文、楚辞、诗

经等,了解古代汉语的文学风格和特点。

6.古代汉语的修辞:了解古代汉语的修辞方法和手法,包括比喻、夸张、反问等,掌握古代汉语的修辞技巧。

7.古代汉语的典籍:熟悉古代汉语的各类典籍,包括《论语》、《史记》、《诗经》等,了解古代汉语的思想和文化。

8.古代汉语的句读:掌握古代汉语的句读方法和节奏,了解古代汉语

的韵律和韵律调式。

9.古代汉语的语言变化:了解古代汉语的语音、词汇、句法等方面的

变化,掌握古代汉语演变的规律和特点。

10.古代汉语的语用:了解古代汉语的语用学原理和方法,包括语体、语用、语境等,掌握古代汉语的语用特点和应用技巧。

00536《古代汉语》自考学习笔记绪论1、汉语发展四个时期:(一)上古汉语:秦汉以前的汉语(二)中古汉语:魏晋至唐代的汉语(三)近古汉语:宋代至民国(四)现代汉语:五四运动以来2、古代汉语,是指古代汉族所使用并被记录下来的书面语,也就是古代文献语言。

分为,文言和古白话。

3、文言的两大特点:超方言性和仿古性第一课汉字的结构与演变1、世界文字两大类:拼音文字和构意文字。

汉字属于构意文字。

2、许慎作《说文解字》。

3、六书:象形、指事、会意、形声、转注、假借4、象形:“象形者,書成其物,隨體詰詘,日月是也”。

象形字也有表示实物性质或状态的,作形容词。

5、指事:“指事者,視而可識,察而見意,上下是也”。

为数最少。

6、会意:“會意者,比類合誼,以見指撝,武信是也”。

两种类型:形合会意字、义合会意字。

7、形声:“形聲者,以事為名,取譬相成,江河是也”。

最早是增加声符构成,后是增加义符构成8、转注:“轉注者,建類一首,同意相受,考老是也”。

非结构类型。

9、假借:“假借者,本無其字,依聲托事,令長是也”。

非結構類型。

各类型例字:六书例字形象人大女又目耳口齒日月草木水戈戶門牛羊犬豕馬鹿弓矢高向眉栗血指事上下一二刃亦会意形合从牧莫舂义合臭息法(灋)明形声江河星雞項題顏顛產转注考老假借令長其莫10、古文字时期汉字包括:殷商甲骨文、西周金文、战国文字、秦系小篆。

小篆以后,汉字进入今文字时期。

11、隶书起源于战国晚期、成熟于汉代。

字体扁方平整,布局稳重匀称。

笔画鼠头燕尾,有波势挑法。

12、楷书萌芽于东汉,流行于魏晋南北朝,成熟于隋唐。

文选译文1)夫子至于是邦也子禽问子贡说:“老师到了一个国家,总是预闻这个国家的政事。

(这种资格)是他自己求得呢,还是人家国君主动给他的呢?”子贡说:“老师温良恭俭让,所以才得到这样的资格,(这种资格也可以说是求得的),但他求的方法,或许与别人的求法不同吧?”2)贫而无谄子贡说:“贫穷而能不谄媚,富有而能不骄傲自大,怎么样?”孔子说:“这也算可以了。

古代汉语必考重点

古代汉语的必考重点主要包括以下几个方面:

1. 文字:包括汉字的起源、字义、字形和演变,特别是对重要汉字的字义、来源、用法等的掌握。

2. 词汇:包括对古代汉语中常见词汇的掌握,理解其意义、用法及其在句子中的功能。

3. 语法:掌握古代汉语的语法结构,理解句子成分、词序、虚词等要点,并能够辨析常见的语法现象。

4. 音韵:理解古代汉语的音韵特点,包括声母、韵母、声调等,并能够掌握一些基本的诗词格律知识。

5. 文法:掌握古代汉语中的文法,包括句式、语气、时态等,理解不同文体的语言风格和表达方式。

6. 文化背景:了解古代中国的文化背景,包括历史、地理、政治制度、社会风俗等,理解这些因素对古代汉语的影响。

在考试中,可能会涉及到以上各个方面的问题,因此考生需要全面掌握相关知识,同时注重实际应用能力的提高。

三一文库()*电大考试*《古代汉语》1、直切:用同音字来注音,如“根,音跟”。

2、反切:是用两个字合注一个字的音,称为“某某切”或“某某反”(唐前),上字取声母。

下字取韵母合声调,合称被注字的音。

如“毛”,“莫袍切”。

《康熙字典》用此法。

3、偏义复词:古代汉语中的一种复音词,用两个单音的近义词或反义词作为词素组成,其中一个词素的本来意义成为这个复音词的意义,而另一个只是作为陪衬。

如“有缓急,非有益也。

”“缓急”指的是“有急”,“缓”字无意义。

4、本义:词的本来意义。

如,向,本来的意义是“向北的窗户”。

5、引申义:从本义“引申”出来的,即从本义发展出来的意义。

,向,本来的意义是“向北的窗户”。

引申意义是“朝着”、“对着”。

直接引申是从本义直接派生出来的意义。

间接引申是由直接引申而再引申出来的意义,与本义为间接关系。

6、假借义:如同朱骏声所说是“本无其义,依声托字”,与本义不相。

如解通邂(解逅即邂逅)。

7、六书:许慎的《说文解字》认为汉字形体的构造有六种:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

只有象形、指事、会意、形声是造字之法,转注、假借为用字之法。

A、象形:把事物轮廓或具有特征的部分描画出来,构成一个字,如日、月。

B、指事:用记号指出事物特点的造字方法。

如上、下、本、末、亦、刃。

C、会意:是由两个或两个以上的形体组成,把它们的意义组合成一个新的意义的造字法。

常常是两个象形字的结合,如及。

D、形声:是由意符(也叫形符)和声符两部分组成的,意符表示意义范畴,声符表示读音类别,如江、沐。

意符相同的形声字意义上大都合意符所标示的事物或行为有关。

如贝与财物有关,言与言语有关,心与心理有关。

E、转注:说法不一。

F、假借:“本无其字,依声托事”,如“令”本为“发号”的令,后来借用为“县令”的令。

8、古今字:由于历史的发展,汉字的演变,产生乐一个新的字代表一个字的一个或者几个意义,分担那字部分的意义,那么前一个字为古字,新产生的字为今字。

自考古代汉语考试重点初,郑武公娶于申,曰武姜,生庄公及共叔段。

庄公寤生,惊姜氏,故名曰“寤生”,遂恶之。

爱共叔段,欲立之。

亟请于武公,公弗许。

及庄公即位,为之请制。

公曰:“制,岩邑也,虢叔死焉,佗邑唯命。

”请京,使居之,谓之京城大叔。

祭仲曰:“都城过百雉,国之害也。

先王之制:大都,不过参国之一;中,五之一;小,九之一。

今京不度,非制也,君将不堪。

”公曰:“姜氏欲之,焉辟害?”对曰:“姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓!蔓,难图也。

蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?”公曰:“多行不义必自毙,子姑待之。

”〔翻译〕当初,郑武公从申国娶了一妻子,叫武姜,生了庄公和共叔段。

庄公出生时难产,武姜受到惊吓,因此给他取名叫“寤生”,于是姜氏就很讨厌他。

而偏爱共叔段,想立他为太子,多次向武公请求,武公都没有答应。

等到郑庄公即位的时候,武姜首先为共叔段请求以“制”封地,庄公说:“制是个险要的地方,从前虢叔就死在那里,若是封给其它的城邑,我都可以照吩咐办。

”武姜便请求封给京邑,庄公答应了,让他住在那里,称他为京城太叔。

祭仲(对庄公)说:“都的城墙超过一百雉长,会影响到国家的安全。

先王的制度:大的都市不超过国都的三分之一,中等的都市不超过国都的五分之一,小的都市不超过国都的九分之一。

现在京这个地方不合乎制度,不制裁的话,国君将不能忍受。

”庄公说:“武姜想要(这样),我又怎能躲避灾祸呢?”祭仲说:“武姜有什么满足?不如早给太叔安排个处所,不要让他(的势力)滋生蔓延!一旦蔓延起来,就难以对付了。

蔓延的杂草尚且不可以除掉,何况是国君您宠爱的弟弟呢?”郑武公说:“多做了不合道义的事情,必定会垮台。

你姑且等着瞧吧。

”2〔原文〕既而大叔命西鄙、北鄙贰于己。

公子吕曰:“国不堪贰,君将若之何?欲与大叔,臣请事之;若弗与,则请除之。

无生民心。

”公曰:“无庸,将自及。

”大叔又收贰以为己邑,至于廪延。

子封曰:“可矣,厚将得众。

”公曰:“不义不暱,厚将崩。

古代汉语复习题一、名词解释1、反切:我国传统的一种注音方法,是用两个字合注一个字的音,被切字的声母跟反切上字相同,被切字的韵母和声调跟反切下字相同。

2、叶音:用后代的语音读古代的诗文,不押韵的韵脚,临时改读为一个押韵的音,即为“叶音”,这个称呼由朱熹提出。

3、古音通假:古代汉语里音同或音近的字的通用和假借。

或本有其字,或本无其字,两个字形体不同,意义不同,只是由于声音相同或相近,就用甲字来代替乙字。

4、声纽:古代声母用汉字代表,称为“字母”,上古也称“声纽”或“纽”。

5、入派三声:是一种声调系统的变化。

随着语音的发展变化,古代的入声发展逐渐消失,分别演变派入到平、上、去三个声调中去。

具体情况是:全浊声母入声字归阳平,次浊声母入声字归去声,清声母入声字分派到阴平、阳平、上声、去声各调中去。

6、平仄:近体诗最重要的格律因素,在诗和韵文中构成一种高低长短相互交替的节奏,即所谓的“声律”。

阴平、阳平是平声,上声、去声、入声为仄声。

古代的入声现在转入其他三声中。

7、破读、如字:“破读”是通过改变字(词)的读音来区别词义或词性的方法。

传统上把一个字(词)原来的读音叫“本音”或“如字”,把改变的读音叫“破读”或“读破”。

8、读若、读如:注音术语,主要用来注音,有时也用来注明假借字。

它实属一种譬况法,与现代用音标注音相比较是粗疏的,注释字与被释字的读音有时不完全相同,只是相近。

9、浑言、析言:浑言:汉语训诂学用语,指笼统的说。

析言:对同类事物,辨析异同,另加别名。

10、词类活用:在古代汉语中有些词临时改变词性,如名作动、形容词作如动词,名词作状语,动词作状语等等情况。

11、疏:由于时代的变迁,前人的注解已经不再容易理解,出现了一种新的注解,作者不仅解释正文,还给前人的注解作注解,成为“疏”,也叫“正义”。

12、黏对:“黏”:是指上联的对句和下联的出句的平仄类型必须是同一大类的:上联对句是A型,则下联出句是a型;上联对句是B型,则下联出句是b型。

第⼆部分 ⽂选部分 第⼀课 神话四则 ⼀、字 (古今字→,通假字—,异体字=.下同) 形—刑,鼇= 鳌, ⼆、虚词: 1 、以:A 介词:乃以乳为⽬,以脐为⼝。

(“把”)B 连词 (1 )操⼲戚以舞。

(“⽽”) (2 )于是⼥娲炼五⾊⽯以补天。

(“⽽来”)后三句同。

2 、于:介词。

饮于河﹑渭。

(引进动作⾏为的处所,“于河渭”介宾词组作补语) 3 、与:(1 )介词。

形天与帝争神。

(引进动作的参与者,“跟、同”)(2 )连词。

夸⽗与⽇逐⾛。

(和) 4 、焉:(1 )代词兼语⽓词,“于是(此)”。

故⽇⽉星⾠移焉;故⽔潦尘埃归焉; 5 、乃:副词,“于是、就”:乃以乳为⽬。

三、词类活⽤: (1 )欲得饮。

(动→名,饮的⽔。

)(2 )北饮⼤泽,未⾄,道渴⽽死。

(名词作状语,在道路上。

) 四、常⽤词:1 、逐:(1 )本义:追赶、追捕、竞逐。

如“夸⽗与⽇逐⾛。

”(2 )引申义:追击-赶跑、驱逐—放逐—被放逐的官。

2 、⼲:(1 )本义:盾牌。

如“操⼲戚以舞”(2 )引申义:“⼲⼽”连⽤泛指作战武器、代称兵事、战争。

-冲撞、触犯、冒犯—追求、求取—⼲预。

3 、极:(1 )本义:房屋的正梁。

(2 )引申义:北极星—的地位—准则、标准、、极点、边际、尽头,如本篇:“四极废”—达到极点、穷尽(动词)—的、最远的、达到极点的(形容词) —⾮常、最(副词)。

4 、济:(1 )常⽤义:渡过⽔流。

(2 )引申义:过河的地⽅—帮助、给济、拯救,如本课:“杀⿊龙以济冀州”—成功、成就事业。

(3 )济济:形容众多、美好的样⼦。

5 、天:(1 )本义:⼈的头顶,如:“形天与帝争神,帝断其⾸”。

(2 )引申义:天帝、上天—⾃然所⽣成的事物—头等⼤事—头顶上刺凿涂⿊的黥刑—把头发剃掉。

6 、道:(1 )(本义):供⾏⾛的道路。

如:“道渴⽽死”(2 )引申义:为达到某⼀⽬的或完成某⼀件事所采取的途径、⽅法—规律、道理—思想学说、政治主张—理想、志向—美好的道德—符合伦理道德要求的所谓好的政治局⾯和政治措施—引导、疏导(后写作“导”)-遵循—称道、述说。

高等教育自学考试古代汉语复习资料目录第一章汉字的结构与演变 (2)第二章汉字的结构与词义的探索 (3)第三章古书的用字 (4)第四章古代汉语词的构成 (4)第五章古今词义的差异与沟通 (5)第六章多义词和词义引申 (6)第七章词义关系 (6)第八章古代汉语词类的划分 (7)第九章动词、形容词、名词 (8)第十章数词及数量表示法 (8)第十一章副词 (9)第十二章代词 (9)第十三章介词 (9)第十四章连词 (10)第十五章语气词 (12)第十六章判断句 (14)第十七章被动句和被动表示法 (14)第十八章语序和省略 (15)第十九章古代文献的阅读 (16)第二十章古书的特殊表达方式 (16)第一章汉字的结构与演变第二章汉字的结构与词义的探索季氏将伐颛臾★★★★★说明句中加下划线词的词性和作用夫顓臾,昔者先王以為東蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐為?(翻译题)为:句末语气词,表示反问语气。

说明句中加下划线词的词性和作用季氏將有事於顓臾。

(翻译题)于:介词,引进动作行为涉及的地点,到、在。

解释划线词的词义。

危而不持,顛而不扶,則將焉用彼相矣?(翻译题)相:扶助盲人走路的人,即助手。

解释划线词的词义今夫顓臾,固而近於費。

(翻译题)固:城墙坚固。

子适卫★解释划线词的词义子曰:“庶矣哉!”(翻译题)庶:众,指人多。

阳货欲见孔子★★说明句中加下划线词的词性和作用孔子時其亡也,而往拜之,遇諸塗。

(翻译题)诸:“之于”的合音。

之,代词,代指阳货。

于,介词,引进动作发生的地点。

第三章古书的用字第五章古今词义的差异与沟通第二节复合词复合词的形成过程及其特点★以下列句中加下划线的部分为例,说明如何从意义的角度辨别是两个单音词连用还是复合词。

(1)A.朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,此小年也。

B.且陛下春秋高,法令無常。

(2)A.君惠徼福於敝邑之社稷,辱收寡君。

B.是社稷之臣也。

何以伐爲?(分析题)(1)中,A 句的“春秋”指春天和秋天,是两个单音词连用;B 句的“春秋”指年龄,是一个复合词。

2024年福建自考本科汉语言文学古代汉语重点考点一、古代汉语基础知识1. 古代汉语的定义和特点:古代汉语是指古代的书面语言和文字,包括古代的诗歌、散文、铭文、铭文等。

古代汉语的特点包括用字规范、用词准确、语法结构严谨等。

2. 古代汉语的词汇和语法:古代汉语的词汇和语法与现代汉语有很大的不同,需要掌握一定的词汇量和语法规则。

古代汉语的词汇以单音节为主,语法结构与现代汉语也有很大的不同。

3. 古代汉语的音韵学:古代汉语的音韵学是指古代汉语的语音系统,包括声母、韵母和声调等。

了解古代汉语的音韵学可以帮助我们更好地理解古代文献。

二、古诗词赏析1. 古诗词的题材和体裁:古诗词是古代文学的重要组成部分,题材包括山水、田园、离别、怀古等。

古诗词的体裁包括诗、词、曲等。

2. 古诗词的语言和表达方式:古诗词的语言优美、精炼,表达方式多样,包括抒情、叙事、描写等。

3. 古诗词的意象和意境:古诗词中常常出现一些意象,如山水、花鸟、明月等,这些意象可以帮助表达诗人的情感和思想。

通过对古诗词的意境的赏析,可以更好地理解诗人所要表达的主题和情感。

三、文言文阅读理解1. 文言文的语言特点:文言文是古代汉语的一种形式,其语言特点包括用字生僻、用词简练、语法结构复杂等。

需要具备一定的文言文基础才能更好地理解文言文。

2. 文言文的阅读技巧:在阅读文言文时,需要注意断句、语气、语调等技巧,以便更好地理解文言文的含义。

同时,还需要注意文言文的用词和语法结构,以便更好地理解文言文的表达方式。

以上是2024年福建自考本科汉语言文学古代汉语重点考点的一部分内容,希望能够帮助考生更好地备考自考。

更多内容请参考官方教材及相关资料。

第一课汉字的结构许慎说:“象形是者,画成其物,随体诘诎,日月也。

”象形是—种通过勾勒事物的轮廓来构拟字形的造字方法。

许慎说:“指事者,视而可识,察而见意,上下是也。

”所谓指事,含有标识事物、指明事物的意思。

从结构上看,大多数指事字都是在—个象形字上增加指事性或区别性的笔画(多是点和横)构成的。

例字:刃、亦。

许慎说:“会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也。

”会意是根据事物间的某种关系而组合两个或两个以上的独体字来构成新字的造字方法。

许慎说:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

”所谓“以事为名”,即根据事类(指意义)而造或选取—个字作为义符,再取一个读音相同或相近的字来标声,即取譬相成,构成新字。

许慎说:“转注者,建类—首,同意相受,考老是也。

”所谓“建类一首”,就是指同一个部首;“同意相受”就是指几个部首相同的同意字可以互相解释。

许慎说:“假借者,本无其字,依声托事,令长是也。

”古时候,语言中的某个“词”,本来没有替它造字,就依照它的声音“假借”一个“同音字”来寄托这个“词”的意义。

第二课汉字的结构与词义的探索本义是对引申义、假借义而言的。

即有文字形体可考、有文献资料可证的最古老的意义,叫做词的本义。

从本义引申出来的意义叫做引申义。

例如:“向”,《辞源》前三个义项是:1、北窗。

2、朝向,对着。

3、方向,趋向。

从文字体形看,“向”,像房子墙上开有一个窗口。

从文献资料看,《说文》:“向,北出牖(y ǒu)也。

”字形与文献相参证,可以判断“北窗”是“向”的本义。

因为窗子是朝着一定方向的,所以又推演出来“朝向”、“对着”、“方向”、“趋向”等意义,这些都是“向”的引申义。

第三课古书的用字通假字我们把借来记录同音词的字叫通假字,简称借字。

借字所承担的词义,称为假借义或借义。

如:“女还,顾反为女杀彘。

”(《曾子杀彘》)“女”——“汝”异体字是指在某一历史时期音义完全相同、记词职能也完全一样,只是形体不同的字。

分化字我们把用来分担汉字记录职能的字形称为分化字,把原先兼有多个记录职能的字形称为源字。

1.分化本义莫——暮益——溢禽——擒2.分化引申义昏——婚解——懈3.分化借义辟——避、闢、譬、僻采——彩4.分化广义受——授祝——咒第四课古代汉语词的构成在上古汉语书面语和后代仿古的文言文中,单音词一直占主导地位。

即使有些双音节单位与现代汉语中的双音词同形,很容易被作为双音词看待,但实际上并不是双音词,而是单音词的组合。

可以称为双音短语。

单音词由一个音节构成,简称单音词。

复音词两个及以上的音节构成,分为双音节词和多音节词。

联绵词(单纯词)联绵词是由一个语素构成的双音单纯词复合词复合词大多数是由两个语素按照一定的构词法组合而成的。

联绵词双声联绵词:指两个音节古音声母相同的联绵词。

例如:参差仿佛踌躇仓促流连忐忑伶俐迭韵联绵词:指两个音节古音“韵”相同的联绵词。

例如:从容烂漫逍遥蹉跎彷徨窈窕辗转复合词类型1.并列结构2.偏正结构3.支配结构4.主谓结构春秋——并列响应——偏正霜降——主谓持戟——支配干戈——并列诸侯——偏正第五课古今词义的差异与沟通古今词义的差异主要表现在两个方面:一是古代义项的消失,池:楚国方城以为城,汉水以为池。

(《齐桓公伐楚》)爱:齐国虽褊小,吾何爱一牛?(《孟子•梁惠王上》)劝:赦之,以劝事君者。

(《左传•宣公四年》)造:昔者有王命,有采薪之忧,不能造朝。

今病小愈,趋造于朝。

(《孟子•公孙丑下》)二是古今义项的微殊。

1.广度宽窄的差异例:臭同心之言,其臭如兰。

(所有气味——臭味)2.程度深浅的差异例:恨不知戒,后必有恨。

(遗憾——怨恨)3.色彩褒贬的差异例:爪牙将军者,国之爪牙也。

(猛士,武将——帮凶)4.词义特点的差异:例:售此酒所以酸而不售也。

((结果——动作)第六课多义词和词义的引申引申义与本义的联系相似关系因果关系动静关系时空关系礼俗关系第七课词义关系同义词1.同义词是指在某个义位或是某几个义位上同义,而不是所有义位都同义。

2.有些同义词的同义关系受到历史条件的限制。

3.同义词之间在语音上互不相关。

4.同义词是相互的。

同义词的差异一是词的理性意义的差异;(1)范围广狭不同宾——客(2)性状情态不同视、望、顾、睨(3)程度轻重不同疾——病(4)侧重点不同恭——敬二是组合功能的差异;三是情感色彩的差异。

第八课古代词类的划分词类活用临时的用法动词:使动用法为动用法,形容词:形容词用作一般动词、使动用法、意动用法,名词:名词用作一般动词、使动用法、意动用法、名词作状语第九课动词、形容词、名词名词作状语现代汉语:名词——主语、宾语、定语介词短语——状语例:我在学校学习。

古代汉语:名词还可以作状语主谓之间,用来修饰、限制动词或形容词,表示动作的状态、方式、时间、处所或程度等。

名词作状语(1) 表示动作发生或进行的方位或处所,有“在……”“到……”或“由……”等意思。

【例】今先生俨然不远千里而庭教之。

(2)表示动作进行时所用的工具或依据,有“用……”或“拿……”等意思。

【例】每字爲一印,火烧令坚。

(沈括《梦溪笔谈》卷十八)(3)表示动作进行时的方式。

【例】邑犬群吠兮,吠所怪也。

(屈原《楚辞•怀沙》)(4)表示对待动作对象的态度,有“把……当作……”“像对待……一样的”等意思。

【例】齐将田忌善而客待之。

(《史记•孙子吴起列传》)(5)表示动作进行时的状态,多用比喻的方式描绘,有“像……一样的”“像……似的”等意思。

【例】将不胜其忿而蚁附之。

(《上兵伐谋》)双宾语双宾语指一个谓语动词后边出现两个宾语。

其中离动词近的叫近宾语,也叫间接宾语;离动词远的叫远宾语,也叫直接宾语。

一般情况下,间接宾语指人,直接宾语指物。

秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧。

(《史记•廉颇蔺相如列传》)第十一课副词所谓副词,就是表示行为、性状的某些特征的词。

副词位于动词、形容词或名词性谓语之前,充作状语,起修饰的作用。

第十二课代词人称代词:你、我、他指示代词:这、那疑问代词:谁、怎么、哪特殊代词:者、所无定代词:或、莫第十三课介词于(纯粹的介词)(1)引进动作行为的时间、处所或涉及的范围,译“在”“从”“向”“到”“在……方面”。

【例】受任於败军之际,奉命於危难之间,尔来二十有一年矣。

(诸葛亮《前出师表》)(2)引进动作行为所涉及的对象,可译为“给”或“对于”。

【例】凡诸侯有四夷之功则献於王。

(《左传•庄公三十一年》)(3)用在形容词或少数表心理活动动词的后面充当补语,引进比较的对象,可译为“比……更……”。

【例】老臣窃以为媪之爱燕后贤於长安君。

(《触龙说赵太后》)(4)用在被动句的动词后面,引进动作行为的主动者,可译为“被”。

【例】:劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人:天下之通义也。

以(介词)(1)介绍动作行为凭借的工具、手段、条件、依据,可译为“用”“拿”“凭”“根据”。

【例】许子以釜甑(zèng)爨(cuàn),以铁耕乎?(《孟子•滕文公上》)(2)介绍动作行为所处置的对象或涉及的人。

“以”介绍动作行为所处置的对象时,相当于“把”。

【例】陈子以时子之言告孟子。

(《孟子•公孙丑下》)(3)介绍动作行为的原因、动机,可译为“因为”。

【例】君子不以言举人,不以人废言。

(《论语•卫灵公》)(4)介绍动作行为发生的时间,可译为“在”。

【例】文以五月五日生。

(《史记•孟尝君列傅》)为(wèi )(1)介绍动作行为关联的对象,表示动作行为为谁(什么事物)或向谁(什么事物)所发。

【例】犀首以梁为齐战于承匡而不胜。

(《战国策•齐策》)“以梁为齐战”即率领魏国军队向齐军作战,“为”介绍作战的对象。

(2)介绍动作行为的原因或目的。

可译为“因为”。

【例】天行有常,不为尧存,不为桀亡。

(《荀子·天论》)( 3 )被动句里,引进动作行为的主动者。

可译为“被”。

【例】诚令成安君听足下计,若信者亦已为禽矣。

(《史记•淮阴侯列傅》)与(介词)(1)介绍出动作行为发出时所涉及的对方,说明动作行为是与谁共同完成的。

可译为“和”“同”“跟”等。

【例】王割子期之心以与随人盟。

(《左传•定公四年》)(2)介绍动作行为的服务对象,可译为“为”“替”“给”。

【例】陈涉少时,尝与人佣耕。

(《史记•陈涉世家》)(3)介绍比较的对象,可译为“跟……相比”“对……来说”。

第十四课连词与注意“与”既是连词,又是介词,有时容易混淆。

【例】蜩(tiáo)与学鸠笑曰。

(《北冥有鱼》)——并列(连词)【例】吾与先君言矣。

(《左传•僖公九年》)——表对象(介词)“吾与先君”在形式上与“蜩与学鸠”相似,容易被误认为并列关系。

而(1)连接谓词性词语或分句,两项之间的关系为并列或递进关系。

(2)连接谓词性词语或分句,表示前后两项动作行为在时间上有先后承接或事理上有原因、条件、目的等关系。

(3)连接谓词性词语或分句,表示前后两项动作行为或性状在事理上是不一致的,相反的,“而”带有表转折的意味。

(4)连接状语和谓语中心语,表示偏正关系,“而”可以不译。

(5)连接主语和谓语,表示转折或假设关系。

以(1)连接形容词和形容词,表示并列关系,可译为“又”。

【例】:古之民朴以厚,今之民巧以伪。

(《商君书·开塞》)(2)连接动词和动词,表示前后两个动作行为是一前一后的承接关系。

【例】自始合,而矢贯余手及肘,余折以御,左轮朱殷。

(《左传•成公二年》)(3)连接因果复句。

(4)连接状语和动词中心语,前者是动作行为进行的条件、方式、状态等。

【例】若潜师以来,国可得也。

(《左传•僖公三十二年》)(5)“以”还可以连接名词与时间方位词。

【例】有烈山氏之子曰柱,为稷,自夏以上祀之。

(《左传•昭公二十九年》)则(1)连接两个谓词性词语或分句,表示事理上的承接关系,可译为“那么”“就”。

【例】于是至则围王离。

(《史记•项羽本纪》)(2)用在并列的分句里,表示对各种情况的列举和对比。

这类“则”今译时一般不必译出。

(3)连接动词性词语或分句,表示后一项情况的出现是前项动作施事者所未料到的,“则”有表示发现的意味,可译为“原来已经”“竟然”。

【例】公使阳处父追之,及诸河,则在舟中矣。

(《左传•僖公三十三年》)(4)连接谓词性词语或分句,前后两项含有转折意味,可译为“却”。

【例】:欲速则不达,见小利则大事不成。

(《论语•子路》)(5)连接谓词性词语或分句,表示让步关系,可译为“倒是”。

【例】匠石曰:“臣则尝能斫(zhuō)之,虽然,臣之质死久矣”之(1)“之”连接定语和名词中心语,构成名词性的偏正结构,可译为“的”或不译。

【例】虎兕(sì)出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?(《季氏将伐颛臾》)以上是代词“谁”作“过”的定语,用“之”连接。