山地都市空间拓展研究_以重庆_香港为例

- 格式:pdf

- 大小:480.07 KB

- 文档页数:3

地域文化:一个城市发展研究的新视野--以重庆、香港为例赵万民;王纪武

【期刊名称】《华中建筑》

【年(卷),期】2005(023)005

【摘要】随着人类社会的进步,文化在城市发展建设中的作用日渐显著.该文论述在全球化的时代背景下,结合我国城市化进程的阶段性特征,将城市文化研究落实到具体的时间、空间中,讨论地域文化的内涵构成和发展规律.藉此,以自下而上的地域文化视角深入讨论城市发展建设中的文化问题.通过比较研究重庆、香港城市发展的历程,提出我国当前城市发展研究的地域文化观念与方法.

【总页数】4页(P82-85)

【作者】赵万民;王纪武

【作者单位】重庆大学建筑城规学院,400045;重庆大学建筑城规学院,400045【正文语种】中文

【中图分类】TU-098.1

【相关文献】

1.城市道路景观设计中的地域文化特性——以重庆市渝北区兰馨大道景观设计为例[J], 倪文峰;张艳;车生泉

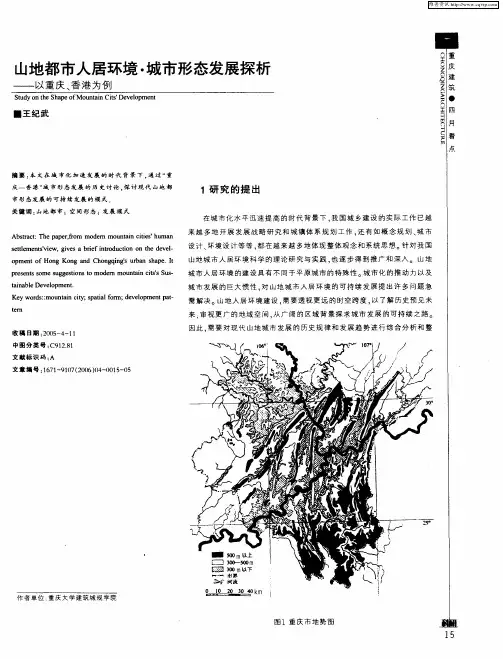

2.山地都市人居环境·城市形态发展探析--以重庆、香港为例 [J], 王纪武

3.“地域文化对城市的影响--以重庆为例”教学设计 [J], 方皎

4.城市更新视野下旧工业建筑适应性再利用——以重庆501艺术基地为例 [J],

邹明妍;周铁军

5.节事活动与城市可持续发展研究——以重庆国际马拉松为例 [J], 邓迪

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

山地城市剖面分析方法的探微求真——以重庆渝中半岛为例Analysis Method of Mountain City Profile:Taking Chongqing Yuzhong Peninsula as an Example朱梦源 Zhu Mengyuan中图分类号 TU984 文献标识码 B 文章编号 1003-739X(2017)11-0076-05 收稿日期 2017-06-26摘 要 该文基于城市形态学的观点,借助建筑学上的剖面概念, 将其应用到城市尺度的形态分析和空间解读上, 试图探索山地城市设计新思路。

该文以重庆十八梯—民权路解放碑—洪崖洞历史保护区段为剖面线,并以其覆盖的城市区域作为研究范本,采用网状体系的方法,对连续山地城市剖面上各个地段的空间建设和社会人文两大系统进行分析,针对重点区段的空间建设进行原型提取,为探索有地域特色的城市设计提供一种研究方法。

关键词 类型学 城市剖面 山城 分析研究 设计方法Abstract Based on the urban morphology, we focus on urban scale morphological analysis and space research by employing the methodology of city profile, so as to provide a new perspective of urban design on mountain city. Taking Chongqing eighteen ladder-Minquan road liberation monument-Hongya hole historical protection as the profile line, selecting surrounding areas as the research model, using the mesh system method, we give a comprehensive analysis on space construction and humanity system of the sequential city profile, we also make a prototype extraction for the key sections' spatial construction, so as to provide theoretical foundation for urban design with regional features.Key Words Urban morphology, City profile, Mountain city, Research and analysis, Design method1 研究动因目前研究城市形态的思路大都是从“共时性”和“历时性”两种角度入手,两种方法都是从平面的角度出发,如分析图底关系,但是城市现存环境是一个复杂的有机体,仅从水平角度去解析难免具有局限性。

耐视界Design ViewExploration on the Construction of Walking System in Mourntainous City------Taking the Mountain Trail in Yuzhong District,Chongqing as an Example探析山地城市步行系统的建构——以重庆渝中区山城步道为例文/重庆大学建筑城规学院吴丹旎王中德【摘要】山地城市步行系统是城市交通的毛细im管,是山城居民必不可少的出行路径。

山地城市步行系统是美丽山水城市及城市交通建构中的重要一环。

重庆作为山地城市的代表,市民对山城步道的使用频率较平原城市略高。

以重庆渝中区山城步道为研究对象,硏究山地城市步道的特征及问题并提出规划建议。

【关键词】LJJ地城市;城市交通;步行系统;LLI城步道0引言山地城市不同于平原城市,有其自身特点和建设难点。

在重庆,使用过山城步道的人对城市立体空间都有深刻体会,用脚步丈量的城市维度令人难忘。

在解决山地城市交通不便的问题上,重庆人修建各式梯坎、桥及索道。

索道曾是重庆人的日常出行方式,随着时代发展,轻轨与立交桥的建设解决了出行难题。

山地城市地形复杂,城市居民出行以步行为主,步行出行比例占50%以上,甚至高达70%以上。

研究山地城市步行系统具有重要意义,其关乎民生,是山地城市必须深入思考的问题。

结合对山地城市居民的步行需求及城市形象展示的思考,针对重庆渝中区“山城步道”的硏究提出山地城市步行系统的规划建议。

1山地城市步行系统的特征与问题1.1特征1.1.1环境融合性山地城市地形起伏较大,人们出行需依托山体及地形变化,步行系统与环境结合紧密。

重庆的自然环境资源包括离山、河流,山城步道设计需考虑山C&H一103的坡度、高度、路程长度等条件,不能仅满足安全通行要求,还需融入“城市文化”,合理打造“城市阳台”。

重庆是历史上著名的陪都,将“巴渝文化”“移民文化”“码头文化”等融入山城步道设计,凸显城市人文形象。

建筑论文:山地住宅小区建筑设计适宜性策略研究——以天地源重庆项目为例本文是一篇建筑论文,本文分析总结了山地城市住宅的设计原则,主要包括因地制宜原则、生态环境保护优先的原则及与区域整体相协调的原则等。

三者涵盖了山地住宅建筑设计的方法、过程及成果检验,普遍适用于当前山地住宅小区的建筑设计理论研究及设计实践。

进而分析总结关于山地城市住宅建筑设计的要点,从设计理念、设计思路及设计方案落实三个层面进行探讨,并在此基础上对重庆当地传统建筑的设计策略进行探讨,笔者认为,重庆当地传统建筑的设计策略重点是解决建筑与地形的依附与融合关系,以及具体的建造技术措施。

1 绪论1.1 研究背景1.1.1 山地与山地城市山地,在地质学范畴,是地表形态按高程和起伏特征定义的,对于海拔500 米以上、相对高差200 米以上的地貌一般认为是山地。

广义的山地涵盖各种起伏不平的地形地貌,包括丘陵等。

目前尚无关于“山地城市”的准确定义,在工程学方面,山地城市主要是指地形地貌为山地的城市。

相比于平原城市,坡度起伏明显较大,而且该起伏的地形地貌对于城市环境、市政布置等均有重要影响或制约意义。

一般来说,山地城市平均坡度大于5%,垂直切割深度大于5 米。

在城市形态学中,认为山地城市的理念是相比较于平原城市的理念而出现的,并且其呈现出与平原城市一般只有两个维度所不同的不同特点,其通常由于地形地貌的起伏而更显著地拥有三个维度,因此体现出城市的空间形态、建筑的布局特征以及景观的打造等都有别于平原城市[1]。

苏联学者B.P.克洛基乌斯在其所著的《城市与地形》[2]一书中,详细论述和分析了城市和地形的关系,他认为,在山地地区的城市,由于其地形的起伏和复杂程度而深刻影响着城市的建设风茂。

1.1.2 我国山地建筑现状在我国,陆地总面积的69%为山地,在全国的城镇中,山地城镇也占据半数以上。

根据地形地貌的不同,我国的山地城市又分为河谷山地城市、丘陵山地城市、高原山地城市等。

山地历史城镇街巷空间生成环境探析——以重庆山地历史城镇为例Chapter 1:引言1.1 研究背景和意义1.2 研究目的及意义1.3 文章结构Chapter 2:文献综述2.1 山地历史城镇概述2.2 街巷空间生成环境概述2.3 国内外研究现状综述Chapter 3:重庆山地历史城镇街巷空间生成环境特征3.1 重庆山地历史城镇概况3.2 重庆山地历史城镇街巷空间特征分析3.3 街巷空间生成环境要素分析Chapter 4:影响重庆山地历史城镇街巷空间生成环境的因素4.1 影响山地历史城镇街巷空间生成环境的地形因素4.2 影响山地历史城镇街巷空间生成环境的土地利用因素4.3 影响山地历史城镇街巷空间生成环境的人文因素Chapter 5:提升重庆山地历史城镇街巷空间生成环境的对策与措施5.1 重庆山地历史城镇街巷空间生成环境优化的总体考虑5.2 重庆山地历史城镇街巷空间生成环境优化的策略与措施5.3 重庆山地历史城镇街巷空间生成环境优化的实施途径Chapter 6:结论6.1 总结6.2 研究成果和创新6.3 研究不足和展望Chapter 1:引言1.1 研究背景和意义山地历史城镇是中国独有的城市类型,具有深厚的历史和文化底蕴以及独特的地理环境和建筑特色。

然而,由于地理环境的限制和历史千年的沧桑,这些城镇的街巷空间多存在狭窄、曲折、不规则等问题。

为了探索山地历史城镇街巷空间生成环境,并提出相应的优化措施,本文选取了重庆市区内的两个典型山地历史城镇——酉阳茅塘和忠县红岩寺进行实地调研和案例分析,以期为相关领域的研究提供借鉴和参考。

1.2 研究目的及意义本研究的主要目的为探讨山地历史城镇街巷空间生成环境的特征、影响因素和优化措施。

具体而言,本文将通过对重庆市区内两个典型的山地历史城镇——酉阳茅塘和忠县红岩寺的实地调研和案例分析,探讨其街巷空间生成环境的特征及其影响因素,并提出优化措施以提升其人居环境品质和景观价值。

《基于生态理念的山地城市水资源规划研究——以重庆市水资源规划为例》篇一一、引言随着城市化进程的加速,山地城市的水资源问题日益突出,如何在确保城市发展的同时,保护和合理利用水资源,成为当前亟待解决的问题。

重庆市作为我国西南地区的重要城市,其山地地形和水资源特点使得其在水资源规划上面临着诸多挑战。

本文以重庆市为例,探讨基于生态理念的山地城市水资源规划的必要性、方法及实施策略。

二、重庆市水资源概况及挑战重庆市地处山地,地形复杂,水资源丰富但分布不均。

随着城市化的推进,水资源供需矛盾日益突出,水环境污染、水生态破坏等问题频发。

此外,气候变化也对重庆市的水资源产生了一定的影响。

因此,如何在水资源规划中融入生态理念,实现水资源的可持续利用,是重庆市面临的重要挑战。

三、基于生态理念的山地城市水资源规划(一)规划原则基于生态理念的山地城市水资源规划应遵循以下原则:一是坚持生态优先、以人为本;二是统筹兼顾、综合利用;三是科学规划、合理布局;四是保护优先、治理与利用并重。

(二)规划方法1. 水资源调查与评价:对重庆市的水资源进行全面调查与评价,了解水资源的分布、质量、利用现状及存在的问题。

2. 水生态保护与修复:通过生态工程措施,保护和修复水生态系统,提高水资源的自然净化能力。

3. 水资源合理配置:根据水资源的需求与供给,合理配置水资源,确保城市发展的同时,满足生态环境用水的需求。

4. 水环境治理与保护:加强水环境治理,防止水体污染,保护水生态环境。

(三)实施策略1. 政策支持:制定相关政策,引导和规范水资源的开发和利用。

2. 技术创新:推广节水技术,提高水资源的利用效率。

3. 公众参与:加强公众教育,提高公众的水资源保护意识,鼓励公众参与水资源保护与利用。

4. 部门协同:加强部门间的沟通与协作,形成水资源管理的合力。

四、重庆市水资源规划的实践与成效近年来,重庆市在水资源规划方面取得了显著的成效。

通过实施一系列生态工程措施,如水土保持、河道整治、湿地保护等,有效地改善了水生态环境,提高了水资源的自然净化能力。

山地地理对重庆都市人居环境的影响作者:杨丹罗谦来源:《现代装饰·理论》2011年第08期摘要人居环境是人类与自然之间发生联系和作用的中介,人居环境建设是人与自然相联系和作用的一种形式,理想的人居环境是人与自然的和谐统一,山地人居环境是人居环境类型之一。

本文通过对重庆都市的空间布局、建筑和城市景观的浅析,探讨山地地理对重庆市人居环境的影响。

关键词人居环境;山地城市空间布局;山地城市建筑;山地城市景观1.重庆都市地理环境重庆市处于四川盆地东部,是盆地与长江中下游平原的过渡地带,地形以山地丘陵为主,山脉连绵,河谷纵横。

重庆被长江、嘉陵江分割成3个部分:半岛片区、北部片区和南部片区。

重庆主城区位于长江与嘉陵江汇合处,三面环水,嘉陵江由北向南汇人长江,长江自西向东贯穿全境,横过巫山三个背斜,形成著名的长江三峡,故重庆既以“山城”著称,又以“江城”扬名。

2.山地地理对城市空间布局的影响2.1 重庆都市空间布局山城的自然格局深刻的影响了重庆都市的空间布局。

重庆都市地势起伏、地貌复杂,用地受到限制、建设成本高、路网密度差和生态环境较脆弱,在这样的城市建设条件限制下,城市空间布局更应顺应自然地理,平衡“自然、城市、人”之间的关系,为创造这一良好的人居环境,重庆人善用地形、因山随势,结合自然地形地貌,造就了分台聚居和垂直分布的山地城市空间特色,城市由于自然山水对地形的分割,城市向嘉陵江北和长江南岸发展,形成了以半岛为中心城,江北、南岸三足鼎立的分散式布局、有机疏散、分区平衡的“多中心、组团式”布局结构。

近几年来,随着经济的发展,重庆市“多中心、组团式”的城市结构已趋于完善,为在山地地理的基础上更好的组织城市的生产、生活,重庆市都市圈范围内的城市用地按其地理位置和结构形态的不同分为主城和外围组团。

主城的用地结构分为三片区,十二组团。

嘉陵江以北为北部片区,含三个组团;长江以东为南部片区,含三个组团;嘉陵江以南、长江以西为西部片区,含六个组团。

重庆城市形态发展演变研究——一个山地城市的典型样本龙灏;唐崭

【期刊名称】《西部人居环境学刊》

【年(卷),期】2011(000)005

【摘要】山地城市由于其自然的山水骨架构筑了有别于平原城市的城市形态的客观物质基础,而地处中国大陆西南的重庆市是一座典型的"山水城市"、"立体城市"。

本文以重庆市主城区渝中半岛为典型样本,按发展的历史时间顺序论述了山地城市形态的演变和发展规律及其影响因素,通过对历史的总结、分析并结合经济社会发展态势,对山地城市未来的形态进行了探讨和研究。

【总页数】8页(P47-52,31,32)

【作者】龙灏;唐崭

【作者单位】重庆大学建筑城规学院;重庆大学建筑城规学院

【正文语种】中文

【中图分类】TU984.113

【相关文献】

1.山地都市人居环境·城市形态发展探析--以重庆、香港为例 [J], 王纪武

2.北方山地城市物理环境与城市形态的耦合关系研究——以大连市高新区为例 [J], 苏媛;赵秦枫;籍浩然

3.山地城市与平原城市城市形态之比较研究 [J], 李建东;曹坤梓

4.基于空间句法的山地河谷型城市形态影响力研究 [J], 赵银兵;杨华;丁礼萍;赵星

5.基于空间句法的山地河谷型城市形态影响力研究 [J], 赵银兵;杨华;丁礼萍;赵星;

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

山地区域的传统村落空间分布特征及影响因素分析:以重庆为例刘有于; 冯维波【期刊名称】《《湖南城市学院学报(自然科学版)》》【年(卷),期】2019(028)006【总页数】6页(P40-45)【关键词】传统村落; 分布特征; 影响因素; 重庆市【作者】刘有于; 冯维波【作者单位】重庆师范大学地理与旅游学院重庆 401331【正文语种】中文【中图分类】TU984.189山地是资源、民族、地域文化丰富而多样的典型区域﹒重庆独特的山地地形,加之少数民族的分布,不仅承载人们的生产生活空间,亦是民族文化与地域文化的突出表现,其造就了独具特色的传统村落,是山地环境与民俗文化相互交融的产物,是山水格局和建筑技术的物质载体[1]﹒国外对传统村落的研究起步较早,主要从空间的结构及布局模式、旅游开发、文化景观和村落更新[2-6]等展开﹒国内主要研究:传统村落价值的探讨[7-11];村落旅游发展模式和产品开发研究[12-16];传统村落空间格局的研究,包括2个方面:一是从整体空间分布上进行空间分布及优化重组研究[17-21];二是从局部空间格局上进行风水选址和建筑结构等研究[22-24]﹒已有研究较少关注山区的传统村落空间分布及影响要素﹒近年来,对山地村落的研究以秦巴山区与黄土高原地区为主,主要集中在以下3个方面:一是认知山地村落自然与文化特征[25-26];二是探析山地村落空间及建筑特征[27-28];三是研究村落发展与营建策略[29-30]﹒上述多是研究山地村落的特征,而缺乏对山地独具特色的传统村落的研究﹒综上,著名的山地城市——重庆,因山地地形复杂,地质环境条件脆弱,生态承载力低,可耕种面积少,经济发展不平衡,其村落分布及民居特色是山地地区村落分布的典型代表﹒因此,本文从宏观上探析重庆市传统村落空间分布特点,期望有助于分析山地区域的传统村落空间分布的特征及影响因素,增强山区传统文化的保护,并为协调山区传统村落、生态环境保护及经济发展诉求的矛盾提供基础性研究﹒重庆市位于四川盆地东南部、青藏高原与长江中下游平原的过渡地带,地跨东经105°11'~110°11',北纬28°10'~32°13'之间﹒地貌复杂多样,以山地、丘陵为主,地形中西部平坦而东部崎岖,东北方斜贯大巴山,东南部雄踞有武陵山、大娄山,西部以平行岭谷的方山丘陵为主,山地面积占70%;地势起伏大,从东部、东南部和南部向长江河谷逐级降低﹒境内水系交错纵横,长江干流自西向东贯穿全境,嘉陵江、乌江、涪江、綦江和酉水等不对称分布﹒“表里山河”的地貌特征,是重庆传统村落分布差异化的基础条件,极具山地特色﹒住房和城乡建设部等部委公布的74个中国传统村落﹒利用百度地图的API功能,配合百度地图的地名搜索,确定重庆74个传统村落的地理坐标及村址的海拔高程,以便于综合比较﹒用于影响因素研究的地形数据来自于“中国地区SRTMDEM数据集”,数据分辨率30 m﹒重庆市各区县经济社会发展数据来自《2015重庆市统计年鉴》,提取重庆市县域范围和中心城镇等空间信息进行矢量化,建立传统村落影响因素信息库﹒利用最邻近点指数、变异指数判断和检验空间的分布类型;利用核密度估算法探寻重庆市传统村落的疏密区;利用聚类和异常值分析各村落与相关值的相关性﹒利用重庆市传统村落坐标数据、高程数据及全市DEM,使用ArcGIS制作重庆市传统村落空间分布图和不同高程的分布图;使用ArcGIS空间分析工具,使用叠加分析、缓冲区分析、空间自相关分析等手段研究山脉和水系、区县城市化水平的影响,进而考虑民族因素对重庆传统村落空间分布的影响﹒具体见表1﹒点要素的空间分布类型有3种:随机、均匀和集聚分布﹒利用表1中的最邻近指数来进行判断,/=0.68,R<1,初步判定重庆市传统村落属于集聚分布﹒最邻近指数在判断点要素的空间分布类型时存在一定争议,故以Voronoi变异指数检验最邻近指数对重庆市传统村落分布类型的判断结果﹒在ArcGIS中以重庆市74个传统村落为质心,基于泰森多边形,生成Voronoi图(见图1),得到每个多边形的面积﹒计算得出所有多边形面积的平均值为1 130.266,标准差为1641.235,值是145%﹒根据Charles Duyckaerts在相关研究中提出3个值:当对象随机分布(包括33%~64%之间的值)时,值为57%;当对象聚合分布(包括>64%的值)时,值为92%;当对象均匀分布(包括<33%的值)时,值为29%﹒故判断整体上传统村落在重庆市是集聚分布类型﹒同时也可以清楚地看出渝东南地区值>渝东北地区值>渝西地区值﹒渝东南和渝东北地区以中山为主,山路崎岖,交通不便,阻碍了外来“入侵”,较好地保留了传统村落原本的风貌和规模,故传统村落较为集中,其值相对高;而渝西地区地势相对平缓,又地处经济发达地区,受农耕环境影响有限,布局较分散且少,值也相对较低﹒利用ArcGIS对重庆市各县域传统村落数进行可视化分析(见图2)﹒传统村落大体呈现出南多北少、四周多和中心少的格局﹒酉阳土家族苗族自治县颜色最深(22个传统村落),居各区县之首,而重庆主城仅有2个﹒从人口、资源、环境、经济等指标划分的重庆5大功能区来看,传统村落数量最多的是渝东南生态保护区,占全市总数的60.81%(45个),是5大区中传统村落数量最多的功能区;其次是以涪陵、江津和潼南为代表的城市发展新区占24.32%(18个)﹒从重庆市区县各批次入选的情况来看,传统村落多集中在渝东南和渝东北两地﹒总体层面呈山地和丘陵地区密集的分布特征,而中西部表现出平坝和河谷地区镶嵌着星星点点的分布特征﹒在ArcGIS中的空间分析工具中,采用核密度估计法,分析空间聚集区域(见图3)﹒从图3可看出,重庆传统村落最主要的聚集区域是渝东南,其中颜色最深的是酉阳、彭水和黔江三区交汇处,其次是酉阳东部和秀山北部交接处,传统村落数量多且空间位置邻近﹒这2处均位于渝东南山区,该区域山脉纵横,交通不便,对外联系较少,传统村落受外来影响小,为传统村落的形成和发展奠定了基础﹒除酉阳和秀山外,同处渝东南的武隆和彭水交界处也形成了区域核心,次一级的核心有石柱的北部、忠县的西南部、涪陵的西南部和江津与永川的交界处,由此可见,重庆传统村落分布具有较大的空间差异﹒作为我国著名的“山城”,重庆民居依山随势,顺形而建﹒在ArcGIS中,把传统村落分布图和重庆市高程图叠加(见图4)﹒从图4可以看出,传统村落的分布与重庆山脉分布存在一定关联,渝东南处于大娄山和武陵山2大山系之间,且海拔大多在1 000 m以上,传统村落在此分布最广山区的破碎地形不可能塑造诸如东北平原和华北平原的平原地形,传统村落深处山间的岭谷或坡地中,这些地区因地势地形和水源等因素的制约,加上农耕地有限,所以村落以相对集中的分布形式将继续存在;同时,受山水基底形态限制和引导,村落空间被限定在狭长空间内,渝东南和渝东北地区的传统村落多数形成“择坡而居,择谷而作”的特征,即,村落沿地形等高线层层布置,轮廓层次丰富,具有“剃度”特征﹒渝西地区处于平行岭谷区,即缙云山、中梁山、铜锣山和明月山组合而成的山岭与槽谷,是城市建设的重点地带﹒该地的传统村落临近交通运输便利的地方,具有从事二三产业的基础和条件,大多村落自发地“择道而居,择路而业”,同时受山地丘陵的限制,沿河岸或道路方向蜿蜒伸展成“带”状集聚﹒为进一步探讨各传统村落高程值与周边村落的关系,通过ArcGIS把高程值赋给每个村落,并进行空间自相关分析﹒分析结果表明:①以渝东南为代表的少许村落形成高高集聚模式,但大部分是无空间集聚﹒由于山高谷深、山势陡峻和谷地狭小,可开发利用的耕地及建设用地非常有限,山区破碎的地形极大地限制了聚落的扩展,故当地居民有选择性地把房屋建造在山脚下或山间平地等地势低的地方,只有少数村落出于安全防御或其它原因将房屋建造在地势相对偏高处,从而导致村落在空间分布上集中﹒②以渝西为代表的传统村落在空间上形成低低聚集模式﹒该区域海拔偏低,地势相对平坦,为民居建造提供了有利条件;耕地分布广泛,河谷阶地发育,在城镇形成和发展的同时,导致了传统村落壮大或消亡,故仅形成小范围集聚﹒河流是文明的发源地,也是人类聚落形成的重要因素,更是山区生产和生活用水的重要来源,因此沿河分布是山区传统村落布局的重要区位特征之一﹒重庆作为长江沿岸城市,自古以来便是西南重要的贸易节点,其境内分布的大大小小的河流共同支撑起重庆繁华的水运系统﹒在村落选址上,临水是选址的一项重要因素﹒风水学公认的“风水宝地”,即“负阴抱阳,背山面水”——是“气”之所在,亦是传统村落选址的最佳位置,如:山水交融的可大乡七分村地处武陵山区南麓低山丘陵地带,四周山峦环抱,聚气聚能;村内小溪自西向东一水纵贯,溪水潺潺;景观风貌完整,生态资源优势突出﹒该村自然生长,背山而建,面水而居,与地形完美结合,形成山体—村落—溪水3层结构,具有丰富细腻的聚落空间和原真的村落生活品味﹒为进一步探讨重庆市传统村落与水文的关系,在ArcGIS中对重庆市内所有河流进行多次缓冲区分析﹒分析结果表明:距河流1 km以内的传统村落有13个;距河流2 km以内的传统村落有27个,占总数的36.5%;距河流3 km以内的传统村落有41个,占总数的55.4%﹒说明重庆市大多数传统村落“逐水而居”﹒城镇是区域经济的发展引擎,对传统村落空间分布的影响表现在产业结构以及人口的产业分布等方面﹒长期以来,城市发展和村落保护是矛盾的对立面,不少地区存在盲目城镇化的现象﹒当地居民迫于对利益的追求和自我生活环境提升的需要,拆毁和翻新了大量具有保存价值的历史建筑,大大折损了村落的价值﹒在新型城镇化背景下,城市对村落的带动作用不断加强,其部分优秀资源开始向村落不断转移,传统村落也不断往好的方向发展﹒在ArcGIS中对重庆市各区县城镇化水平进行可视化处理,与传统村落分布图相叠加,并将传统村落与县域城镇化水平空间自相关分析(见图5)﹒分析结果如下:①渝东南地区城镇化水平低﹒以酉阳、彭水地区为代表的传统村落呈现低城镇化水平与低城镇化水平传统村落集聚模式﹒该地区城镇化水平整体偏低,经济发展水平低,城市建设落后,第一产业占比重大,传统农业所依赖的农耕资源有限,决定了山区城镇空间分布的分散性,且对农村转移劳动力具有明显的“两栖性”和不稳定性﹒故而一方面,对传统村落的影响小,使其能较好保存下来;另一方面,村落可聚集分布,“抱团取暖“,发挥自身优势,以便更好地发展﹒②以涪陵、江津和永川为代表的渝西地区呈现高城镇化水平与高城镇化水平传统村落聚集模式﹒该区域地势相对平缓、水热土条件较好,人口容量比较大,交通呈网络状,内外联系便利,经济基础较好,城镇化率高,且工业生产与商业活动的集中性,决定了城市聚落的空间集聚性,城市发展所需的人力物力财力由村落向城市转移,村落因资源要素的流失发展变慢甚至停滞不前,造成现在零零星星分布的格局﹒重庆市传统村落的空间分布类型为集聚型,在渝东南有2个明显聚集核心;从县域尺度来看,重庆市传统村落的分布较为集中,酉阳、秀山是主要分布区县,尤其是酉阳,占重庆市传统村落总数的1/4;受地形等自然因素的影响,传统村落分布不均,呈现南多北少和四周多中心少的空间分布格局﹒同时,渝东南生态保护区和城市发展新区2功能区是传统村落数量分布最多的区域,共占整个传统村落数的84%﹒重庆村落的形成、发展及空间分布,是多种因素共同作用的结果﹒地形地貌、河流等自然要素,是传统村落空间分布和发展演变的基础,在很大程度上影响和控制着村落的空间分布格局﹒而城镇化的推进及地域文化等人文社会因素,是村落发展及空间演变的重要驱动力﹒新时期,面对我国城乡发展面临的突出矛盾,国家提出了城乡统筹发展和乡村振兴等重大战略决策﹒在此背景下,重庆各级政府应在充分认识区域发展条件和村落空间分布规律的基础上,科学规划村落建设与发展,强化城乡经济社会联系,以精准扶贫为契机,积极推动传统村落空间结构的优化和可持续发展﹒传统村落是传统文化的活载体,亦是脆弱性极差的文化遗产,本文从宏观层面上探讨了重庆传统村落的空间分布特征及影响因素,对区域性传统村落保护、开发具有一定的参考价值﹒【相关文献】[1] 冯骥才. 传统村落的困境与出路——兼谈传统村落是另一类文化遗产[J]. 传统村落, 2013(1): 7-12.[2] VOS W, MEEKES H. Trends in European cultural landscape development: Perspectives for a sustainable future[J]. Landscape and Urban Planning, 1999, 46(1): 3-14.[3] RUDA G. Rural buildings and environment[J]. Landscape and Urban Planning, 1998, 41(2): 93-97.[4] SALEH M. The decline vs the rise of architectural and urban forms in the vernacular villages of southwest Saudi Arabia[J]. Building & Environment, 2001, 36(1):89-107.[5] WULANDAN L D. Typology and morphology of spatial settlement in the traditional village of Penglipuran, Bali[J]. InternationalJournal of Academic Research, 2010, 2(1): 321-325.[6] 乔海燕. 基于地域文化特征的嘉兴旅游特色小镇建设[J].城市学刊, 2016, 37(3): 13-16.[7] 薛宝琪, 范红艳. 传统村落的遗产价值及其开发利用[J]. 农业考古, 2012(1): 380-383.[8] 夏周青. 中国传统村落的价值及可持续发展探析[J]. 中共福建省委党校学报, 2015(10): 64-69.[9] 王维, 耿欣. 耕读文化与古村落空间意象的功能表达[J]. 山东社会科学, 2013(7): 77-80.[10] 马菲菲, 陆峰. 简述徽州古村落民居建筑的雕刻艺术[J]. 普洱学院学报, 2015, 31(1): 55-58.[11] 戴林琳, 郑超群. 传统村落地缘文化特征及其遗产活化——以京郊地区三家店村为例[J]. 中外建筑, 2016(3): 55-56.[12] 李凡, 朱竑. GIS在历史文化地理学研究中的应用——国外研究进展综述[J]. 人文地理, 2009, 24(1): 41-47.[13] 牟婷. 中国传统古村落空间形式的生活审美评价[J]. 艺术百家, 2015(4): 263-264..[14] 李文兵. 国内古村落旅游研究进展[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版), 2008, 6(3): 69-72.[15] 阚如良, 王桂琴, 周军. 主题村落再造: 非物质文化遗产旅游开发模式研究[J]. 地域研究与开发, 2014, 33(6): 108-112.[16] 车震宇, 保继刚. 传统村落旅游开发与形态变化研究[J]. 规划师, 2006, 22(6): 45-60.[17] 陶伟, 陈红叶, 林杰勇. 句法视角下广州传统村落空间形态及认知研究[J]. 地理学报, 2013,68(2): 209-218.[18] 吴必虎, 肖金玉. 中国历史文化村镇空间结构与相关性研究[J]. 经济地理, 2011, 32(7): 6-11.[19] 佟玉权. 基于GIS的中国传统村落空间分异研究[J]. 人文地理, 2014, 138(4): 44-51.[20] 康璟瑶, 章锦河, 胡欢, 等. 中国传统村落空间分布特征分析[J]. 地理科学进展, 2016, 35(7): 839-850.[21] 刘大均, 胡静, 陈君子. 中国传统村落的空间分布格局研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(4): 157-162.[22] 李伯华, 尹莎, 刘沛林, 等. 湖南省传统村落空间分布特征及影响因素分析[J]. 经济地理, 2015, 35(2): 189-194.[23] 佟玉权, 龙花楼. 贵州民族传统村落的空间分异因素[J]. 经济地理, 2015, 35(3): 133-138.[24] 李小芳, 颜小霞. 江西省传统村落空间分布特征分析[J]. 江西科学, 2016, 34(1): 66-73.[25] 张庆顺, 马跃峰. 混沌与秩序并存——传统山地聚落外部空间秩序的分形解读[J]. 新建筑, 2013(2): 127-130.[26] 王炎松, 吕晓航. 基于GIS的传统山地村落选址与布局的生态适宜性分析研究[J]. 华中建筑, 2011(10): 125-127.[27] 张鹰, 陈晓娟, 沈逸强. 山地型聚落街巷空间相关性分析法研究——以尤溪桂峰村为例[J]. 建筑学报, 2015(2): 90-96.[28] 许娟, 刘加平, 霍小平. 秦巴山地传统民居建筑保护与发展[J]. 华中建筑, 2011(8): 124-126.[29] 陈清鋆, 杨斌. 基于空间格局体系的山地传统村落保护研究——以贵州省天门村为例[J]. 小城镇建设, 2016(7): 44-53.[30] 韦娜. 西部山地乡村建筑外环境营建策略研究[D]. 西安:西安建筑科技大学, 2012.。

山地城市国土空间生态保护修复分区研究——以重庆为例刘建,陶培峰,杨光谱,蒲艺,何彦良,张斌,张宇,肖禾*(重庆市地理信息和遥感应用中心,重庆401147)摘要:科学划定生态保护修复分区是国土空间生态保护修复规划的基础,是制定差别化的生态保护修复政策的主要依据。

本文以重庆为例,围绕国土空间生态保护和生态修复及人类活动的现实需求,在全面分析国土空间生态现状和生态功能状况评估的基础上,遵循自然地理格局和生态系统完整性,探索国土空间生态保护修复分区方法及思路。

研究表明:(1)山、水等自然资源天然地将全市划分为两大本底空间。

一是大巴山、巫山—七曜山、武陵山、大娄山为主体的自然生态空间,自然资源丰富,生态功能突出;二是以平行岭谷、方山丘陵为主体的人类活动空间,地势平坦,耕作条件好,是主要的城镇建设区和农业发展区。

(2)盆周山地和海拔较高的山脉人类活动强度低,生态敏感性高,服务功能水平较高,退化不明显,恢复力处于高位水平。

中心城区、渝西地区人类活动强烈,生态系统退化明显,生态服务功能水平较低,恢复力不强。

(3)根据生态现状和生态系统状况评估的差异性,综合自然、社会、经济复合需求,综合划定了“一核四片”生态保护修复分区,并提出分区生态保护修复治理方向建议。

关键词:国土空间;生态保护;生态修复;分区;山地城市中图分类号:X171.4文献标志码:A文章编号:2096-2347(2024)01-0038-11收稿日期:2023-11-10基金项目:重庆市国土空间生态保护修复规划(2021—2035年)重点专题;重庆市科研机构绩效激励引导专项(CSTB2023JXJL-YFX0008)。

作者简介:刘建,高级工程师,主要从事资源环境与GIS 、生态保护修复研究。

E-mail:***********************通信作者:肖禾,博士,正高级工程师,主要从事城市生态保护与可持续发展研究。

E-mail:*****************引用格式:刘建,陶培峰,杨光谱,等.山地城市国土空间生态保护修复分区研究——以重庆为例[J].三峡生态环境监测,2024,9(1):38-48.Citation format:LIU J,TAO P F,YANG G P,et al.Ecological protection and restoration zoning in land space of mountainous urban:A case study of Chongqing[J].Ecology and Environmental Monitoring of Three Gorges ,2024,9(1):38-48.DOI :10.19478/ki.2096-2347.2024.01.05Ecological Protection and Restoration Zoning in Land Space of MountainousUrban:A Case Study of ChongqingLIU Jian,TAO Peifeng,YANG Guangpu,PU Yi,HE Yanliang,ZHANG Bin,ZHANG Yu,XIAO He *(Chongqing Geomatics and Remote Sensing Center,Chongqing 401147,China)Abstract :Delineating ecological protection and restoration areas scientifically is the basis of national spatial ecological protection and restoration planning,and it is also the main basis for formulating differentiated ecological protection and restoration policies.Taking Chongqing as an example,this paper focused on the protection and restoration of territorial space ecology and the practical needs of human activities.Based on a comprehensive analysis of the current situation of territorial space ecology and the evaluation of its ecological function status,the study explored the methods and ideas for partitioning the protection and restoration of territorialspace ecology,following the natural geographical pattern and the integrity of ecosystems.Research shows:(1)The natural resourc⁃es such as mountains and water naturally divide the entire city into two basic spatial areas.The first is a natural ecological space dominated by Daba Mountain,Wushan-Qiyao Mountain,Wuling Mountain,and Dalou Mountain.This area is rich in natural re⁃sources and has outstanding ecological functions.The second is a human activity space dominated by parallel ridges and valleys and square hills and mountains.This area has flat terrain and good farming conditions,making it the main urban construction area三峡生态环境监测Ecology and Environmental Monitoring of Three Gorges2024年3月Mar.2024第9卷第1期V ol.9No.1□生态修复第9卷第1期39 and agricultural development area.(2)The human activity intensity is low,the ecological sensitivity is high,and the service func⁃tion level is relatively high in the peripheral mountainous areas and high-altitude mountain ranges.The degradation is not obvious, and the resilience is at a high level.In contrast,the central urban area and western Chongqing region have strong human activities, significant ecosystem degradation,lower service function levels,and weak resilience.(3)Based on the differences in ecological sta⁃tus and ecosystem conditions,considering the combined natural,social,and economic needs,this paper proposed a“One Core and Four Zones”ecological protection and restoration zoning.Additionally,it put forward some suggestions for the direction of ecologi⁃cal protection and restoration governance for each zone.Key words:land space;ecological protection;ecological restoration;zoning;mountain urban随着我国工业化和城镇化进程的快速推进,社会经济系统与自然生态系统的耦合关系愈发紧密,不断加剧的人类活动正深刻影响着自然生态系统的结构与功能[1],导致国土空间格局失序、利用失度、生态恶化等问题日益凸显[2-4],国土空间的保护和修复迫在眉睫。

第46卷 第2期2024年3月物探化探计算技术C O M P U T I N G T E C H N I Q U E S F O R G E O P H Y S I C A L A ND GE O C H E M I C A L E X P L O R A T I O NV o l .46 N o .2M a r .2024文章编号:1001-1749(2024)02-0224-11中国西南山地城市生态环境质量长时序变化及其评价以重庆市为例苟晓娟,刘 瑞,李谷琳(成都理工大学地球物理学院,成都 610059)摘 要:为研究中国西南地区山地城市的生态环境质量,选择以重庆市为例,利用遥感技术和G o o g l e E a r t h E n g i n e (G E E )平台,构建遥感生态指数(R S E I ,r e m o t e s e n s i n g e c o l o gi c a l i n d e x ),评价重庆市2000年~2021年的生态环境质量及其长时序变化㊂为探讨山地城市生态环境质量的主要影响因素,选取海拔㊁坡度㊁气温和降水四个影响因子,得到R S E I 的海拔依赖性与坡度依赖性以及R S E I 与气候因子的响应关系㊂结果表明:①遥感生态指数R S E I 总体呈上升趋势,生态质量为 优 的面积增加了130.27%,生态质量为 差 的面积减少了65.68%,生态环境有明显的改善;②从R S E I 随海拔㊁坡度变化曲线可以看出,0m ~1800m 范围内R S E I 缓慢增加,1800m~2800m 范围内开始减小,R S E I 随坡度增加而增长,坡度>40ʎ之后R S E I 趋于平稳;③从R S E I 与气候因子的响应曲线可以看出,温度和R S E I 呈负相关,温度越高,R S E I 越低;随着降水的增加,R S E I 指数逐渐上升㊂研究表明,使用G E E 平台可以对多云雾㊁植被覆盖度高的西南山地城市的生态环境质量进行长时序的监测和评价㊂研究结果可为中国西南地区山地城市的生态环境保护提供精细化管理,从而根据区域特色进行环境治理,实现生态环境与经济的协调发展㊂关键词:G o o g l e E a r t h E n gi n e ;R S E I ;西南山地城市;重庆;海拔;气候;生态保护中图分类号:X 821 文献标志码:A D O I :10.3969/j.i s s n .1001-1749.2024.02.12收稿日期:2022-11-15基金项目:地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室项目(S K L G P 2022K 026);福建省空间信息感知与智能处理重点实验室项目(F K L S I P I P 1002)第一作者:苟晓娟(1995 ),女,硕士,主要从事遥感与生态环境评估方面的研究,E -m a i l :1814869426@q q .c o m ㊂通信作者:刘瑞(1979 ),男,博士,副教授,主要从事地球探测与信息技术方面的研究,E -m a i l :l r @c d u t .e d u .c n㊂0 引言一个城市的生态环境是与人类生存和发展息息相关的气候资源㊁海洋资源㊁矿产资源㊁土地资源㊁生物资源㊁以及水资源的总称,是影响人类社会和经济可持续发展的综合生态系统,是人类生存和发展的主要物质来源[1]㊂生态环境质量的优劣不仅关系到人们的日常住行,更关系到人们的身心健康㊂随着我国经济社会的飞速发展,城市的工业化㊁城镇化水平不断提高,沥青㊁水泥等组成的不透水表面取代了部分土壤㊁湿地㊁水面以及植被等土地覆被类型,这个过程导致地表水分蒸腾减少㊁径流加速等一系列如城市热岛等的生态环境效应[2]㊂党的十八大以来,国家强调走集约㊁智能㊁绿色㊁低碳的新型城镇化道路㊂随着新时代中国经济和城镇化开始由高速增长转向高质量发展,国家日益重视生态环境评估与保护[3]㊂2006年,中华人民共和国生态环境部颁发了‘生态环境状况评价技术规范“[4],根据生物丰度指数,植被覆盖指数,水网密度指数,土地退化指数和环境质量指数构建的生态指数(E c o l o gi c a l I n d e x ,E I ),旨在对我国县级以上生态环境提供一种年度综合评价标准,在区域生态环境质量(E c o l o g i c a l E n v i r o n m e n t a l Q u a l i t y,E E Q)评估方面得到了广泛应用[5],王瑶等[6]以T M㊁S P O T4及Q u i c k B i r d遥感影像为数据源,运用生态环境状况评价技术评价北京市生态环境质量变化情况,发现降水量的减少㊁城市化扩张以及人为因素是影响生态环境质量变化的主要原因㊂随着人们对生态环境问题相关研究的重视,有关生态环境质量动态监测和评价的方法越来越多[7],随着美国L a n d-s a t卫星和法国S P O T卫星的发展,3S技术以快速㊁实时及范围广等监测特点在对生态环境的研究中成为了中坚力量,国内外学者通过遥感影像获取陆地表面的信息,并结合数学方法对生态环境进行了定量研究[8-12]㊂徐涵秋[13]在生态指数E I的基础上提出的遥感生态指数(r e m o t e s e n s i n g e c o l o g i c a l i n-d e x,R S E I),能够客观㊁快速监测和评价生态环境质量变化,与过去较为单一的量化生态状况的遥感指数如归一化植被指数(N D V I)㊁增强植被指数(E V I)㊁永久植被分数(P V F)和干旱条件指数(S D-C I)等不同,遥感生态指数结合了绿度㊁湿度㊁干度㊁热度,全面地评估了区域的综合生态状况㊂遥感生态指数所需要的四个指标获取简便且通俗易懂,并且权重不需要人为设定,是一种客观㊁便捷㊁高效的遥感生态环境质量监测和评价的技术手段[13-14]㊂笔者以重庆市为例,基于遥感技术研究中国西南地区山地城市的生态环境质量㊂重庆地处中国西南,滋养于长江与嘉陵江交汇处,四面群山环绕,是中国西南地区的经济中心和金融中心城市之一,是一座举世闻名的山城㊂三峡水库重庆段的生态环境历年来也受到学者们的关注[15]㊂我国西南地区地形复杂,以盆地㊁丘陵地形为主,北有黄土高原,南有云贵高原,西有青藏高原,东有巫山㊁大巴山,四周均是高山峻岭,重庆市作为西南山地城市的代表,其生态环境质量在2000年以来,随着城市化的发展和生态环境的有效治理,生态环境有了明显好转㊂研究重庆市的生态环境变化及其影响因素,可为学者研究西南地区的其他城市的生态提供参考㊂笔者基于遥感影像数据处理技术和G o o g l e E a r t h E n g i n e (G E E)平台,分析2000年~2021年重庆市的生态环境时空变化,并研究了海拔㊁坡度㊁气候因子对生态环境质量的作用,以期为重庆市的生态环境治理提供科学依据,为西南地区的生态环境保护提供因地制宜的措施㊂1研究区概况重庆市位于四川省西南部,拥有部分喀斯特地貌,是中国西南地区典型的山地城市,经纬度范围分别为东经105ʎ11'~110ʎ11'㊁北纬28ʎ10'~32ʎ13'㊂重庆作为中国西南地区的直辖市,经济发达,航运和商贸畅通,是西部大开发㊁ 一带一路 和长江经济带的重要战略支点㊂重庆市境内北有大巴山,南有大娄山㊁东有巫山,东南有武陵山,河流有长江㊁嘉陵江等,长江干流自西向东865k m流程,形成了著名的长江三峡㊂重庆气候属亚热带季风性湿润气候,年平均降水量较丰富,大部分地区在1000m m~ 1350m m,年平均气温16ħ~18ħ㊂重庆市最高海拔2796.8m,最低海拔73.1m,海拔高差达2723.7m,以山地为主,面积占76%,丘陵占22%㊂其中,海拔500m以下的面积占幅员面积38.61%;海拔500m~800m占幅员面积的25.41%;海拔800m~1200m占幅员面积的20.42%;海拔1200m以上占幅员面积的15.56%㊂重庆地势特点为:东南部㊁东北部高,中部和西部低,海拔由南北向长江河谷逐渐放缓[16-17]㊂图1研究区地理位置示意图F i g.1 A m a p s h o w i n g t h e g e o g r a p h i c a lp o s i t i o n o f t h e s t u d y a r e a2研究方法与预处理由于重庆市地处西南地区,遥感影像质量受云㊁雨遮盖影响较大,无云影像多集中于秋㊁冬季节,其他时期影像云量覆盖率高,同时考虑到夏季植被覆盖率较高,可用每一年的夏季影像进行生态环境的评价,因此在G E E平台上选择每年7月~9月的影像,并且筛选云量,对所选图像进行均值提取,消除5222期苟晓娟,等:中国西南山地城市生态环境质量长时序变化及其评价 以重庆市为例去云图像之间的色差等问题,以保证遥感影像数据来源的可靠性㊂构建遥感生态指数(R e m o t e S e n s i n g E c o l o g i c a l I n d e x,R S E I),需要4个指标,即绿度㊁湿度㊁热度㊁干度,笔者基于这四个指标选取M O D I S产品库中相应的标准产品作为数据源㊂影像数据来源于美国地质调查局(U S G S)(U S G S,h t t p s://e a r t h e x p l o r-e r.u s g s.g o v)M O D I S系列数据㊂数据来源具体见表1㊂1)M O D I S系列数据㊂G o o g l e e a r t h e n g i n e平台提供的M O D13A1V6产品空间分辨率为500m,时间分辨率16d,满足研究区对数据的需求㊂M O-D I S系列数据中的植被层即归一化植被指数(N o r-m a l i z e d D i f f e r e n c e V e g e t a t i o n I n d e x,N D V I),由国家海洋和大气管理局高级甚高分辨率辐射计(N O-A A-A V H R R)导出,M O D I S N D V I产品是由大气校正的双向地表反射率计算而来的,这些反射率被水㊁云㊁重气溶胶和云影掩盖㊂为构建R S E I,笔者选取M O D13A1V6产品N D V I波段㊂同时选取M O D11A2提供地表温度(L a n d S u r f a c e T e m p e r a-t u r e,L S T),求取R S E I的 热度 成分㊂M O D09A1V6卫星影像数据提供了T e r r a M O D I S波段1~7的表面光谱反射率,并进行了大气校正㊂对于每个像素,在高观测覆盖㊁低视角㊁无云或云影㊁气溶胶负荷的基础上,从8天复合材料内的所有采集中选择一个值㊂笔者使用M O D09A1计算湿度(W E T)以及干度(N o r m a l i z e d D i f f e r e n c e B u i l d-u p a n d S o i l I n d e x,N D B S I)㊂表1数据来源T a b.1T h e d a t a s o u r c e数据来源空间/时间分辨率用途时间跨度M O D13A1V6500m/16d提供N D V I2000~2021 M O D11A2V61k m/8d提供L S T2000~2021 M O D09A1500m/8d计算W E T和N D B S I2000~2021 2)气象数据㊂因气象站点数据在时间序列上缺失比较严重,难以满足长时间序列的研究,笔者选取来自高分辨率山地环境制图计划(F i n e R e s o l u t i o n M a p p i n g o f M o u n t a i n e n v i r o n m e n t,F R MM)再分析数据,‘中国30米分辨率气温数据集“㊁‘中国30米分辨率年降水量数据集“,为1991年~2020年30年气候年平均值,近似地代替2000年~2021年的平均值㊂该气象数据为本文的研究提供了很大的帮助㊂3)行政区矢量边界㊂研究区的行政边界数据下载于全国基础地理数据库(h t t p://w w w.w e b m a p.c n/)提供的2020年中国1ʒ400万省级行政区界线㊂2.2研究方法2.2.1 R S E I分量指标计算遥感生态指数的四个分量指标如公式所示: 1)绿度指标(N D V I):归一化植被指数N D V I 是应用最广泛的估算植被覆盖度的指数[18-21]㊂多种卫星遥感数据反演植被指数N D V I产品为研究生态环境提供了方便,因此笔者选用N D V I来代表绿度指标,如公式1所示:N D V I=(ρn i r-ρr e d)(ρn i r-ρr e d)(1)其中,式中ρn i r㊁ρr e d分别表示遥感影像所对应的红波段和近红外波段的反射率㊂2)热度指标(L S T):热度表示地球表面温度,太阳的热能被辐射到达地面后,一部分被反射,一部分被地面吸收,使地面增热,学者们基于卫星的热红外传感器观测到的地表热辐射进行地表温度的反演,本文使用M O D11A2V6中提供的L S T数据㊂3)干度指标(N D B S I):衡量一个地区因建筑用地㊁裸地造成的地表干度,城市地表干燥会对生活条件和生物丰富度产生巨大影响,成为衡量生态环境水平的重要指标[22]㊂为了量化一个地区的干度成分,笔者基于裸土指数(B I)[23]和基于建筑指数(I B I)构建了归一化差值累积和土壤指数(N D B-S I)[11]㊂如公式(2)~公式(4)所示:N D B S I=(B I+I B I)/2(2) I B I=2ρs w i r1ρs w i r1+ρn i r1-ρn i r1ρn i r1+ρr e d+ρg r e e n/ρg r e e n+ρs w i r12ρs w i r1ρs w i r1+ρn i r1+ρn i r1ρn i r1+ρr e d+ρg r e e n/ρg r e e n+ρs w i r1(3)B I=ρs w i r1+ρr e d-ρn i r1+ρb l u eρs w i r1+ρr e d+ρn i r1+ρb l u e(4)其中ρr e d㊁ρb l u e㊁ρg r e e n㊁ρn i r1和ρs w i r1分别为M O D09A1V6图像中对应波段的地表反射率㊂4)湿度指标(W E T):湿度指标反映了地球表面的水体和土壤㊁植被和绿地的湿润程度,与生态环境质量密切相关,已有研究证实K a u t h-T h o m a s(K-T)变换是一种有效的数据压缩和去冗余技术,其亮度㊁绿度和湿分量与表面物理参数直接相关[24-25],被广泛用于生态环境评价中的湿度监测[26]㊂笔者采用k-t变换后的多光谱影像的第三分量来表征622物探化探计算技术46卷R S E I的湿度指标㊂公式定义为公式5:W e t=c1ρr e d+c2ρn i r1+c3ρb l u e+c4ρg r e e n+c5ρn i r2 +c6ρs w i r1+c7ρs w i r2(5)其中ρr e d㊁ρn i r1㊁ρb l u e㊁ρg r e e n㊁ρn i r2㊁ρs w i r1和ρs w i r2分别代表M O D09A1图像的7个波段的反射率㊂对于M O D I S多波段图像,各波段系数为c1= 0.1147,c2=0.2489,c3=0.2408,c4= 0.3132,c5=-0.3122,c6=-0.6416,c7= -0.5087㊂2.2.2遥感生态指数模型构建R S E I是近几年提出的一种综合生态指数,专门利用遥感技术评估生态状况㊂遥感生态指数R S E I 的构建需要整合绿度(N D V I)㊁湿度(W E T)㊁热度(L S T)和干度(N D B S I)四个分量,再将四个单一分量进行叠加后,进行主成分分析(P r i n c i p a l C o m p o-n e n t A n a l y s i s,P C A),并将第一主成分作为R S E I 的值㊂利用主成分分析法可以根据每个指标对生态环境质量的贡献度来客观确定其权重,比以往的单一指标㊁人工确定权重的方法更为科学,不但能够同时整合绿度㊁湿度㊁热度㊁干度4个指标的信息,而且还能够以单一指标的形式代表地区的生态环境质量㊂因此,R S E I可以表示为:R S E I=f(N D V I,W E T,L S T,N D B S I)由于各指标的单位和数据范围不同,在进行主成分分析之前,需要将四个指标的值归一化在[0,1]范围内,R S E I值越大且靠近1,表示生态环境质量越好, R S E I值越小且靠近0,表示生态环境质量越差㊂2.2.3海拔梯度和坡度的影响重庆特殊的地形地貌,造成特殊的生态环境㊂海拔高度和坡度对地表热度㊁湿度㊁干度㊁绿度均有影响㊂海拔是影响植被类型及分布的重要因素,海拔升高不仅影响着地表水热状况,同时还会在一定程度上影响人类活动类型和范围,进而直接或间接影响遥感生态指数R S E I的空间分布特征㊂把海拔按梯度分为9个等级,分别为0m~ 300m,300m~600m,600m~900m,900m~ 1200m,1200m~1500m,1500m~1800m, 1800m~2100m,2100m~2400m,2400m~ 2800m㊂分析2000年~2021年遥感生态指数R S E I在每个梯度的变化㊂同理,将坡度分为7个等级,0ʎ~35ʎ范围以10ʎ为间隔划分,35ʎ~45ʎ以5ʎ为间隔划分,该划分方式更适合坡度相差较大的山地地区,分别为0ʎ~5ʎ,5ʎ~15ʎ,15ʎ~25ʎ,25ʎ~35ʎ, 35ʎ~40ʎ,40ʎ~45ʎ,>45ʎ,以期发现海拔与坡度对重庆市生态和环境质量的影响规律㊂3结果分析3.1生态环境质量评价通过对遥感生态指数模型的构建,在G o o g l e e a r t h e n g i n e平台中计算得到重庆市R S E I㊂为了更好地揭示过去22年重庆市生态环境的变化,参考徐涵秋[14]提供的生态分类方法,把重庆市R S E I值分为5个等级,以0.2为间隔,划分5个不同生态环境质量等级,即 优 ㊁ 良 ㊁ 一般 ㊁ 较差 ㊁ 差 ,R S E I在0~0.2范围内生态环境质量为 差 等级,在0.2~ 0.4范围内为 较差 等级,在0.4~0.6范围内为 一般 等级,在0.6~0.8范围内为 良 等级,R S E I在0.8~1范围内为 优 等级,得到图2重庆市生态环境质量等级及其空间分布特征,图2(a)~图2(f)分别为2000年㊁2005年㊁2010年㊁2015年㊁2018年㊁2021年的重庆市生态环境质量等级及其空间分布特征图㊂通过观察图2可以发现,重庆市的生态环境质量在这20多年里有大幅度提升,但仍具有空间上的差异,生态质量等级为 良 和 优 的地区大多为远离主城区的山地地区如渝东北和渝南,生态质量 差 和 较差 的地区集中在经济发达的主城区㊂2000年(图2(a))生态环境质量为 差 的区域在渝中区㊁江北区㊁沙坪坝区㊁九龙坡区和南岸区5区的交界地,处于重庆市经济中心,城市化水平高度发达,生态环境质量为 优 主要分布在城口县和巫溪县,该地区平均海拔在1000m,植被茂盛,生态环境较少受到人为的破坏㊂2005年(图2(b))可以看出,重庆市生态环境质量相比2000年(图2(a))大幅下降,渝西大部分(潼南区㊁合川区㊁铜梁区等)地区以及重庆北部延伸至东部(长寿区㊁涪陵区㊁万州区等区)生态环境质量等级均为 较差 ,这与2000年~2005年以来我国经济社会发展取得巨大成就有关,重庆市在1997年成为直辖市,开始大力发展经济,城市的发展离不开占用绿地,这也对生态环境造成了一定程度的破坏㊂图2可以看出2010年~2021年生态环境质量为 较差 的区域明显减少,合川区㊁武隆区㊁丰都县㊁南川区石柱土家族自治县等四个地区的生态环境质量有了大幅度提升㊂近20多年来重庆地区R S E I的变化特征如下:①R S E I值总体呈上升趋势,尤其是重庆市东北部和南部地区,说明重庆在2000年~2005年以来生态质量整体有好转,东北㊁东南方向好转趋势明显;7222期苟晓娟,等:中国西南山地城市生态环境质量长时序变化及其评价 以重庆市为例②低值R S E I 像元主要分布在主城区,且在城市群地区呈现扩大趋势,这种变化特征与我国近年来在高速城镇化的发展下不断推进的西南城市地区尤其是成渝地区生态文明建设和绿色发展道路有着密切的关系㊂图2 重庆市生态环境质量等级及其空间分布特征F i g .2 E c o l o g i c a l q u a l i t y g r a d e a n d i t s s p a t i a l d i s t r i b u t i o n i n C h o n g q i n g为了定量的分析R S E I 的变化特征,计算2021年~2000年5个等级的变化面积及比例,得到表2重庆市生态环境质量等级与面积统计㊂由表1可知,从2000年~2021年以来,遥感生态质量为 差 的区域生态质量面积下降了66%,较差 和 一般 的区域生态质量面积分别下降了54%和53%,生态质量为 优 ㊁ 良 的区域面积均有增长,特别是 优 的面积涨幅很大,增长了130%㊂在过去的22年,差 和 较差 的面积减少已达到2683k m 2㊂生态质量 一般 的面积减少1.35万k m 2,较2000年减少50%以上㊂20多年来,R S E I 均值主要集中在生态质量等级为良的822 物探化探计算技术46卷等级,从R S E I 均值可以看出,2000年~2021年生态环境质量先下降后上升,整体呈生态环境质量向好的趋势㊂为看出每种生态环境质量等级在不同年份之间的转移情况得到图3:2000年~2021年重庆生态环境质量等级转移矩阵桑基图,2000年~2005年,生态环境质量 一般 转为 较差 的面积最多,2005年~2010年较差 一部分转移为 一般 一部分转移为 良 ㊂2018年~2019年, 一般 部分向 良 转化, 良 在稳定的基础上部分向 优 转化㊂表2 重庆市生态环境质量等级与面积统计T a b .2 S t a t i s t i c s o f e c o l o g i c a l q u a l i t y g r a d e a n d a r e a o f C h o n g qi n R S E I 等级差/k m2较差/k m 2一般/k m 2良/k m 2优/k m2R S E I 均值2000454.86(0.55%)4420.90(5.35%)25285.80(30.63%)46726.30(56.59%)5677.18(6.88%)0.632005370.03(0.45%)26992.00(32.69%)45297.60(54.86%)9675.25(11.72%)230.14(0.28%)0.462010490.73(0.59%)7463.90(9.04%)35327.90(42.79%)35475.70(42.97%)3806.75(4.61%)0.59201579.19(0.10%)2872.43(3.48%)17291.00(20.94%)56041.00(67.87%)6281.40(7.61%)0.652018288.80(0.35%)5706.28(6.91%)33387.30(40.44%)40728.90(49.33%)2453.67(2.97%)0.602021156.13(0.19%)2036.04(2.47%)11821.60(14.32%)55478.30(67.19%)13072.90(15.83%)0.69C h a n g e -298.73(65.68%)-2384.86(53.95%)-13464.2(53.25%)8752(18.73%)7395.72(130.27%)0.06图3 2000年~2021年重庆生态环境质量等级转移矩阵桑基图F i g .3 S a n k e y d i a g r a m o f e c o l o g i c a l e n v i r o n m e n t q u a l i t y g r a d e t r a n s f e r m a t r i x o f C h o n g qi n f r o m 2000t o 20213.2 生态环境质量变化规律为研究重庆市生态环境质量随时间变化的规律,将不同年份生态环境质量随时间的变化分为5个等级,即 极显著退化 ㊁ 显著退化 ㊁ 基本稳定 ㊁ 显著改善 ㊁ 极显著改善 ,得到如图4重庆市R S E I 随时间变化规律㊂图4中图4(a )~图4(f)表示重庆市各个时间段生态环境质量的变化㊂图4(a )为2000年~2005年间生态环境质量的变化,大多数地区的生态环境都在显著退化和极显著退化,图4(b )为2005年~2010年间生态环境质量的变化,生态环境有了显著改善,重庆东部和南部地区有极显著改善,图4(c )可以看出2010年~2015年间生态环境质量大部分地区处于基本稳定和显著改善的状态,生态环境质量向好㊂图4(d)可以看出2015年~2018年间重庆西部地区生态环境质量存在极显著退化和显著退化,中部和东部地区生态环境基本稳定,南部地区有显著改善和极显著改善㊂图4(e )可以看出2018年~2021年间生态环境质量有好转,重庆北部和东部地区生态环境质量有了显著改善,中部和南部的部分地区存在显著退化㊂图4(f )可以看出2000年~2021年重庆市主城区的生态环境质量在极显著退化,南部和西南部地区在显著退化,北部和东部地区基本稳定,因此在治理生态环境的时候应加大对主城区的管理力度,防止生态环境质量进一步退化㊂3.3 R S E I 的海拔依赖性与坡度依赖性3.3.1 R S E I 的海拔依赖性为了进一步研究海拔和坡度对重庆市生态环境的影响规律,使用分区统计,将海拔和坡度分成不同的梯度与R S E I 进行对比,得到图5:2000年~2021年R S E I 指数随海拔㊁坡度变化曲线及频率分布情况,图5左可知,2000年及2021年不同等级的R S E I 随海拔梯度的变化规律㊂不同年份R S E I 随海拔上升呈现相似的变化趋势,同一年份间R S E I 随海拔梯度变化具有不同的变化趋势㊂2000年R S E I 随海拔梯度升高的变化范围为0.55~0.70,呈现先快速增加后缓慢增加,R S E I 最大值在海拔2100m~2400m 范围内㊂2005年R S E I 的变化范围为0.37~0.70,R S E I 整体呈增长趋势,在2400m ~2800m 有所下降,最大值在2100m~2400m ,曲线大部分在其他年份的下面,与其他年份相比R S E I 明显偏小,这与表1中2005年R S E I 年均值最小符合㊂2010年R S E I 的变化范围为0.46~0.75,0m~2100m R S E I 增长,2100m~2800mR S E I 减小,最大值在1800m~2100m ㊂2015年㊁2018年R S E I 均在0m ~2400m 持续增长,R S E I 在9222期苟晓娟,等:中国西南山地城市生态环境质量长时序变化及其评价以重庆市为例海拔2100m ~2400m 达到最大值后有所降低,2015年R S E I 的变化范围为0.57~0.82,2018年R S E I 的变化范围为0.46~0.77㊂2021年R S E I 的变化范围为0.56~0.76,曲线大部分在其他年份的上面,这与表1中2021年R S E I 年均值最大符合,在海拔0m ~2100m 逐渐增长,最大值在1800m~2100m ,2100m~2800m 快速降低㊂2000年~2021年R S E I 指数随海拔变化曲线规律如下:①海拔多集中在0m ~1500m 之间,300m ~600m 是重庆市海拔分布最多的范围,这与重庆市多山地有关;②2010年~2021年R S E I 均呈现随海拔增长而增加的趋势,整体上,0m~1800m 范围内R S E I 缓慢增加,1800m ~2800m 范围内开始减小,这可能是受人类活动的影响,海拔越低的区域人类活动越频繁,对生态环境会造成一定程度的破坏,随着海拔的升高,人类活动减少,生态环境质量逐渐好转,但是海拔升高到一定范围,由于气候因子如气温㊁降水等的影响占主要作用,生态质量有所下降;③整体上R S E I 指数2021>2015>2018>2010>2000>2005,2005年R S E I 随海拔变化最大,从0.367增长到0.702,增长了91.28%,2000年R S E I 随海拔变化最小,增长了29.50%,增长相比其他年份最不明显㊂图4 重庆市R S E I 随时间变化特征规律F i g .4 T e m p o r a l v a r i a t i o n o f R S E I i n C h o n g q i n g32 物探化探计算技术46卷图52000年~2021年R S E I指数随海拔㊁坡度变化曲线及频率分布情况F i g.5 V a r i a t i o n c u r v e a n d f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n o f R S E I i n d e x w i t h a l t i t u d e a n d s l o p e f r o m2000t o20213.3.2 R S E I的坡度依赖性图5右可知,2000年R S E I随坡度的梯度升高的变化范围为0.56~0.70,2005年R S E I的变化范围为0.39~0.56,2010年R S E I的变化范围为0.49~0.70,2015年R S E I的变化范围为0.59~ 0.73,2018年R S E I的变化范围为0.48~0.70, 2021年R S E I的变化范围为0.59~0.80㊂2000~ 021年R S E I指数随坡度变化曲线规律如下: 1)不同年份R S E I随坡度上升呈现相似的变化趋势㊂整体上看,随着坡度的增加,R S E I也在增加, 25ʎ~35ʎ范围R S E I有短暂下降,后继续增长,呈现先增加后下降再缓慢增加的规律,大于40ʎ之后R S E I趋于平稳,R S E I最大值在坡度40ʎ~45ʎ㊂2)0ʎ~25ʎ范围内R S E I受坡度的影响较大,并且坡度越陡的地方生态环境质量越好,25ʎ~ 35ʎ范围R S E I有很明显的下降趋势,这和重庆市起伏的地形有关,大于40ʎ之后坡度对R S E I的影响较小㊂3)整体上R S E I指数随坡度的梯度变化,2021> 2015>2018>2010>2000>2005,2018年R S E I随海拔变化最大,增长了45.83%,2015年R S E I随海拔变化最小,增长了23.73%㊂3.4 R S E I与气候因子的响应为探究2000年~2021年重庆市R S E I与温度因子的响应关系,笔者使用年均气温㊁降水数据,得到图6重庆市海拔㊁R S E I与气候相关图㊂如图6 (左)所示,气温随着海拔的升高呈下降趋势,这与海拔对气温的影响规律一致,降水随着海拔的升高呈先升高后下降的趋势,0m~1500m降水先显著上升后缓慢上升,1200m~1500m范围达到降水的最大值,1500m~2400m降水开始下降,2400m~ 2800m降水随海拔上升有上升趋势,其气温和降水的变化趋势具有明显的山地气候特征,重庆建于川东平行岭谷,海拔的改变对重庆的气候产生较大的影响,一定程度上对局部环境㊁土壤含水量等指标产生影响,从而影响到植被的生长,植被指数N D V I 在计算遥感生态指数R S E I中起主导作用,因此会影响到R S E I指数㊂为了分析气候因子(年平均气温㊁年平均降水)对R S E I的作用机制,将2000年~2021年的R S E I 指数的平均值,自然间断法分成8类,与近30年的年均气温和降水作比较,可以看出温度和R S E I呈负相关,温度越高,R S E I越低,这是因为地表温度L S T对生态环境有副作用,地表温度越高,生态环境越差,随着降水的增加,R S E I指数逐渐上升,当年平均降水达到最大值时R S E I在0.66~0.73范围内,并没有达到R S E I的最大值,说明R S E I不仅仅受到气候一种因子的影响,地形地貌㊁坡度坡向㊁人口㊁土地利用类型㊁城镇建设㊁保护政策㊁产业结构等方面都在制约生态环境㊂4结论笔者基于遥感数据处理技术和G o o g l e E a r t h E n g i n e(G E E),以重庆市2000年~2021年的生态环境质量为切入口,探讨了我国西南山地城市生态环境质量及其影响因素,利用R S E I遥感生态环境指数,评价重庆市20多年生态环境质量的变化,以及R S E I的海拔依赖性和坡度依赖性,探究R S E I与气候因子的响应关系㊂主要结论如下:1322期苟晓娟,等:中国西南山地城市生态环境质量长时序变化及其评价 以重庆市为例图6重庆市海拔㊁R S E I与气候相关图F i g.6C o r r e l a t i o n m a p o f e l e v a t i o n,R S E I a n d c l i m a t e i n C h o n g q i n g1)遥感生态指数R S E I总体呈上升趋势,生态质量为 差 的面积减少了65.68%,生态质量为 优 的面积增加了130.27%,生态环境有明显的好转,但仍存在区域差异,低值R S E I像元主要分布在主城区,且在城市群地区呈现扩大趋势,表明虽然生态环境质量整体好转,但主城区的生态环境保护仍然需要加强㊂2)从R S E I随海拔变化曲线可以看出,2010年~ 2021年R S E I均呈现随海拔增长而增加的趋势,整体上,0m~1800m范围内R S E I缓慢增加,1800m~ 2800m范围内开始减小,相似的,R S E I随坡度增加而增长,坡度>40ʎ之后R S E I趋于平稳㊂3)从R S E I与气候因子的响应曲线可以看出,温度和R S E I呈负相关,温度越高,R S E I越低,随着降水的增加,R S E I指数逐渐上升,当R S E I在0.66~0.73时,随着降水的增加R S E I反而下降㊂在对我国西南山地城市生态环境质量及其影响因素的讨论基础上,对西南山地城市的生态环境保护提出一些建议:1)建议相关部门完善生态环境相关的保护政策,着重对主城区进行生态质量的修护,可以通过增加主城区绿化面积㊁合理利用土地㊁设置生态保护红线㊁保护水资源等方式进行保护㊂2)在低海拔地区加大生态保护力度,中㊁高海拔地区坚持生态环境的基本维护㊂3)产业结构的发展要顺应生态环境,坚持绿色可持续发展的理念,减少高污染㊁高排放量的企业,加强对气候异常情况的监测㊂参考文献:[1]赵其国,黄国勤,马艳芹.中国生态环境状况与生态文明建设[J].生态学报,2016,36(19):6328-6335.Z H A O Q G,H U A N G G Q,M A Y Q.E c o l o g i c a l e n-v i r o n m e n t s t a t u s a n d e c o l o g i c a l c i v i l i z a t i o n c o n s t r u c-t i o n i n C h i n a[J].A c t a E c o l o g i c a S i n i c a,2016,36(19): 6328-6335.(I n C h i n e s e)[2]岳文泽,徐建华,徐丽华.基于遥感影像的城市土地利用生态环境效应研究 以城市热环境和植被指数为例[J].生态学报,2006,26(5):1450-1460.Y U E W Z,X U J H,X U L H.S t u d y o n e c o l o g i c a l e n-v i r o n m e n t a l e f f e c t s o f u r b a n l a n d u s e b a s e d o n r e m o t e s e n s i n g i m a g e:a c a s e s t u d y o f u r b a n t h e r m a l e n v i r o n-m e n t a n d v e g e t a t i o n i n d e x[J].A c t a E c o l o g i c a S i n i c a, 2006,26(5):1450-1460.(I n C h i n e s e)[3]方创琳.中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向[J].地理研究,2019,38(1):13-22.F A NG C L.B a s i c r u l e s a n d k e y p a t h s f o r h i g h-q u a l i t y d e v e l o p m e n t o f t h e n e w u r b a n i z a t i o n i n C h i n a[J].G e-o g r a p h i c a l R e s e a r c h,2019,38(1):13-22.(I n C h i n e s e) [4]国家环保总局.中华人民共和国环境保护行业标准(试行)H J/T192-2006[S].S t a t e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A d m i n i s t r a t i o n.E n-v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n i n d u s t r y s t a n d a r d o f t h e p e o p l e's r e p u b l i c o f C h i n a(T r i a l)H J/T192-2006[S].(I n C h i-n e s e)[5]满卫东,刘明月,李晓燕,等.1990-2015年三江平原生态功能区生态功能状况评估[J].干旱区资源与环境, 2018,32(2):136-141.M A N W D,L I U M Y,L I X Y,e t a l.A s s e s s m e n t o n232物探化探计算技术46卷。

山地城市居民出行特征分析孙洪运;李林波;吴兵;牛林伟【摘要】在归纳山地城市形态和道路网结构特征的基础上,根据2010年攀枝花市居民出行调查数据,对攀枝花市居民出行方式、出行时耗、出行时空分布等特征进行了分析,发现城市形态与路网结构对于居民出行特征有着重要影响.【期刊名称】《交通科技》【年(卷),期】2012(000)002【总页数】4页(P112-115)【关键词】山地城市;城市形态;道路网结构;居民出行特征【作者】孙洪运;李林波;吴兵;牛林伟【作者单位】同济大学道路与交通工程教育部重点实验室上海 201804;同济大学道路与交通工程教育部重点实验室上海 201804;同济大学道路与交通工程教育部重点实验室上海 201804;河北农业大学商学院保定071000【正文语种】中文研究城市居民的出行行为是做好城市综合交通规划和公共交通规划的基础工作,以体现交通“以人为本”的理念。

在山地城市中,居民出行行为受城市形态和道路网结构的制约效应较为明显,这种效应可从国内关于山地城市或组团城市的居民出行行为分析中得到的一些研究结论予以证实。

崔叙等[1]和田宇[2]对山地城市的居民出行特征进行了归纳和比较,发现其与平原城市的出行特征存在差异;毛海虓[3]分析了地形地貌对居民出行方式分担率和出行距离分布的影响,构造了自然阻尼系数并建立了其与居民出行特征的回归关系;方楷等[4]就组团城市的出行时耗特征进行了系统的对比分析,得出“组团城市居民一次出行时耗普遍低于同等级的非组团城市。

组团城市中中心组团每次公交出行时耗普遍低于其它组团”的结论;李娟等[5]以石家庄和广州为例分析了多中心组团城市的居民出行特征,研究发现多中心的组团结构可以降低出行率以及缩短出行距离,并呈现出“周边组团长距离出行少,短距离出行多”的特点。

但是这些研究并没有针对山地城市的形态和道路网结构的特点对居民出行行为作用机理进行阐明和解释。

所以本文首先归纳了山地城市的城市形态和道路网结构的特点,然后基于攀枝花市的城市居民出行调查数据计算了山地城市的居民出行特征参数,并定性分析了城市形态和道路网结构与居民出行特征的影响机理。