中医对“发物”的正确理解

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:8

外科大夫常常会说:“鸭肉、鹅肉等性寒凉食物,多食易凝滞血脉,伤脾胃阳气,不利于外科疮疡等疾病的恢复。

”皮肤科大夫常常会说:“湿疹、银屑病、皮炎等皮肤病,辛辣刺激、鱼肉海鲜、牛羊肉等,这些食物都不能吃。

”肿瘤科大夫常常会说:“肿瘤晚期常常阴阳气血虚,病人常常会食补,但是海参不能吃,牛羊肉尽量少吃,发物一定要避免食用。

”这些,就是大夫们口中的“发物”,那么,“发物”究竟是怎样一类食物呢?中医是如何认识发物的呢?先讲一个关于发物的故事传说明太祖朱元璋当了皇帝以后,便加紧残害开国传说明太祖朱元璋当了皇帝以后,便加紧残害开国功臣。

元帅徐达患了“发背”,最忌吃鹅肉,朱元璋却别有用心地赐徐肥鹅一只。

因鹅为发物,易动火发疮,徐达明知其恶意,但又不敢违君之命,只好当场吃下。

不久,徐达“发背”扩散而亡。

为什么呢?因为鹅肉性寒凉,中医理论中有“寒性收引”、“寒性凝滞”之说,而疮疡初起,多因气血壅滞肌肤或皮肤膜外,有的挟风挟湿, 多食寒凉之物,一方面使邪气不易透达外出,甚至留邪内陷而加重病情;另一方面寒凉之物易伤脾胃阳气,脾胃为生化之源,阳气受损致运化失健,气血生成不足,不利于疮疡后期创口的恢复,严重者难于生肌收口,创口延迟愈合,甚至会出现逆症。

中医是如何认识发物的呢?在中医的角度上认为,食物之所以能防治疾病,是由于它本身特有的性味,这就是食物的“食性”。

如果不懂食性,那么对某些特殊体质的人或患者,食性就会诱发旧病, 加重已发疾病,削弱药力,这是食物的“发性”,也就是民间所说的“发物”。

所谓“发”,可以理解成“诱发、引发、助发”。

原本有慢性疾病的人,体内存有“伏邪”,如果吃了“发物”,就可能诱发原有的慢性病,导致疾病反复发作。

而如果体内没有“伏邪”,身体健康,根据自己的体质适量吃些“发物”则是无害的。

常见“发物”有哪些?■发热之物指使人体产生火热性现象的食物,如葱、姜、韭菜、胡椒、羊肉、狗肉等温热、辛辣易助热上火的食物。

中医对“发物”的正确理解《中国药膳辨证治疗学》中明确指出:“发物指能引起旧疾复发、新病加重的食物。

”但具体什么是所谓“发物”,又怎么来理解和判定呢?这就必须先从食物的性味归经说起。

祖国医学有“药食同源”一说,唐朝时期的《黄帝内经太素》一书中写道:“空腹食之为食物,患者食之为药物”,反映出“药食同源”的思想。

“药食同源”是说中药与食物是同时起源的。

《淮南子?修务训》称:“神农尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就。

当此之时,一日而遇七十毒。

”可见古时候药与食不分,无毒者可就,有毒者当避。

随着经验的积累,药食才开始分化。

在使用火后,人们开始食熟食,烹调加工技术才逐渐发展起来。

在食与药开始分化的同时,食疗与药疗也逐渐区分。

因此,中医认为,食物同中药一样,有不同的性、味和归经;性是指食物的四气,味是指食物的五味。

四气又称四性,就是指食物的寒、热、温、凉四种属性。

五味是指食物的辛、甘、酸、苦、咸五种味道。

而归经是指药物作用的定位概念,即表示药物作用部位。

归是作用的归属,经是脏腑经络的概称。

食物不同的性、味、归经会产生不同功效。

如辛味(辣味)食物有发散、行气、行血作用,多用于治疗表症,如生姜、葱、白萝卜、洋葱、芹菜、辣椒等。

甘味食物有补益、和中、缓急等作用,一般用于治疗虚症,具体如蜂蜜、番茄、丝瓜、竹笋、土豆、扁豆、胡萝卜、白菜、冬瓜、黄瓜、豆腐、木耳、罗汉果、黑芝麻、无花果和百合等。

酸味食物有收敛、固涩作用,用于治疗虚汗、泄泻、尿频、出汗等症。

具体食物有醋、乌梅、木瓜、柑、橙子、山楂、番茄和橄榄等。

苦味食物有清热、泻火、燥湿、降气、解毒等作用,用于治疗热症、湿症等,如苦瓜、茶叶、酒、醋、橘皮、百合和白果等。

咸味食物有软坚散结、泻下、补益阴血作用,用于治疗瘰疬、痰核、痞块、热结便秘、阴血亏虚之症,如盐、海带、紫菜、海蜇、田螺和淡菜等。

淡味食物有渗湿、利尿作用。

用于治疗水肿、小便不利等症,如薏仁、扁豆等。

在归经方面,辛味食物多主治肺方面疾病,甘味食物多主治脾方面疾病,苦为食物多主治心方面疾病,酸味食物多主治肝方面疾病,咸味食物多主治肾方面疾病。

看中医时,大夫会嘱咐病人忌食“发物”,理由是“发物”会加重病情。

那“发物”究竟是什么,这种说法有道理吗?中医认为,食物之所以能防治疾病,是由于它本身特有的性味所决定的,这就是食物的“食性”。

但如果不懂食性,对某些特殊体质的人或患者,食性就会诱发旧病,或加重已发疾病,或削弱药力,这是食物的“发性”,也就是民间所说的“发物”。

多了解发物和忌口的知识,能够避免很多由饮食不当引起的不良后果。

中国中医科学院广安门医院内分泌科刘喜明主任医师介绍。

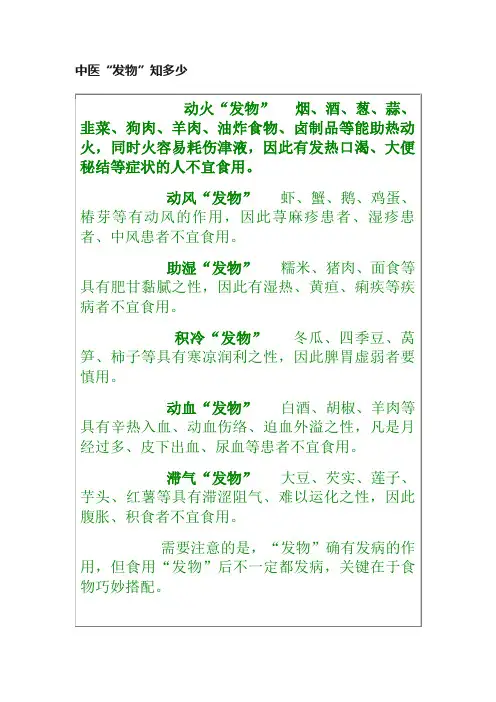

1.动火发物——能助热动火、伤津劫液,如烟、酒、葱、蒜、韭菜、卤制品、油炸物等。

发热口渴,大便秘结的人不宜食用,高血压者应忌口。

2.动风发物——多有升发、散气、火热之性,能使人邪毒走窜,如茄子、木耳、猪头肉、鸡蛋、蘑菇等。

有荨麻疹、湿疹、中风等疾病者不宜吃。

3.助湿发物——多具有黏滞、肥甘滋腻之性。

如糯米、醪糟、米酒、大枣、肥肉、面食等。

患湿热病、黄疸、痢疾等病者忌食。

4.积冷发物——多具寒凉润利之性,能伤阳生寒,影响脏腑运化,如冬瓜、四季豆、莴笋、柿子等。

脾胃虚弱的人要慎食,过食会造成胃虚冷痛、肠鸣腹泻。

5.动血发物——多活血散血,能动血伤络,迫血外溢,如羊肉、菠菜、烧酒等。

月经过多、皮下出血、尿血等人忌食。

6.滞气发物——如大豆、芡实、莲米、芋头、薯类等。

这些食物多具滞涩阻气、坚硬难化之性,积食、诸痛者不宜食。

发物之所以会导致旧病复发或加重病情——一是因为其中的动物性食物含有某些激素,如糖皮质激素,若超过生理剂量,可引起感染扩散、溃疡出血、癫痫发作等。

二是某些食物所含的异性蛋白,易成为过敏源,如海鱼虾蟹会引起或加重荨麻疹、湿疹、牛皮癣等顽固性皮肤病。

三是刺激性较强的食物,如葱、蒜极易引起炎症扩散,伤口难以愈合。

发物是指富于营养或有刺激性特别容易诱发某些疾病(尤其是旧病宿疾)或加重已发疾病的食物。

发物禁忌在饮食养生和饮食治疗中都具有重要意义,在通常情况下发物也是食物,适量食用对大多数人不会产生副作用或引起不适,只是对某些特殊体质以及与其相关的某些疾病才会诱使发病。

中医说的发物是什么作者:郭旸来源:《家庭医学》2023年第20期日常生活中关于各种发物的禁忌实在太多,身上起疹子,医生让你忌吃“发物”:术后康复阶段,医生告诫你别吃“发物”:一个人体质不好,医生也会说少吃“发物”。

在患病期间,很多人听得最多的忠告可能就是不能吃发物,原因是发物会导致伤病不易痊愈。

那么问题来了,“发物”到底是什么?常见的发物有哪些?“发物”是中医特有的一个概念。

所谓“发”可以理解为“诱发、引发、助发”,是指食用某种食物后,可能会诱发新的疾病,或使有病初愈者旧病复发;抑或是在患病过程中可能会加重病情的食物,都可以称之为发物。

《本草纲目》中记载:“羊肉大热,热病及天行病(指流行性传染病,古时又称时疫)、疟疾后,食之必发热致危”。

又说:“凡服药,不可杂食肥猪犬肉,油腻羹鲋,腥臊陈臭诸物;凡服药,不可多食生蒜、胡荽、生姜、诸果、诸滑滞之物。

”中医认为,原本患有某种疾病的人,在病情还没有完全大好的情况下,体内存有“伏邪”;如果吃了“发物”,就可能诱使原有的慢性病死灰复燃,再次发作。

而如果体内没有“伏邪”,身体健康,根据自己的体质适量吃些“发物”,则是无害的。

“发物”具有激荡人体气血的作用,容易导致人体气血失常,使疾病恶化或反复发作。

通常泛指辛辣、燥热、生冷、肥甘厚味的食物,具体分为以下几类。

1.动火发物能助热动火、伤筋劫液,如烟、酒、葱、蒜、韭菜、油炸食物等。

发热口渴、大便秘结的人不宜食用,高血压患者应忌口。

2.动风发物多为生发、散气、火热之性,能使人邪毒走窜,如茄子、木耳、猪头肉、鸡蛋等。

有荨麻疹、湿疹、中风等患者不宜吃。

3.助湿发物多具有黏滞、肥甘滋腻之性。

如糯米、糟、酒、大枣、肥肉、面食等。

患湿热病、黄疸、痢疾等病者不宜食用。

4.积冷发物多具有寒凉润利之性,能伤阳生寒,影响脏腑运化,如冬瓜、四季豆、莴笋、柿子等。

脾胃虚弱的人要慎食,过食会造成胃虚冷痛、肠鸣腹泻。

5.滞气发物如大豆、芡实、连米、芋头、薯类等。

那些大夫们说过的话:外科大夫常常会说:“鸭肉、鹅肉等性寒凉食物,多食易凝滞血脉,伤脾胃阳气,不利于外科疮疡等疾病的恢复。

”皮肤科大夫常常会说:“湿疹、银屑病、皮炎等皮肤病,辛辣刺激、鱼肉海鲜、羊肉等,这些食物都不能吃。

”肿瘤科大夫常常会说:“肿瘤晚期常常阴阳气血虚,病人常常会食补,但是海参不能吃,牛羊肉尽量少吃,发物一定要避免食用。

”这些,就是大夫们口中的“发物”,那么,“发物”究竟是怎样一类食物呢?中医是如何认识发物的呢?一、先讲一个关于发物的故事传说明太祖朱元璋当了皇帝以后,便加紧残害开国传说明太祖朱元璋当了皇帝以后,便加紧残害开国功臣。

元帅徐达患了“发背”,最忌吃鹅肉,朱元璋却别有用心地赐徐肥鹅一只。

因鹅为发物,易动火发疮,徐达明知其恶意,但又不敢违君之命,只好当场吃下。

不久,徐达“发背”扩散而亡。

为什么呢?因为鹅肉性寒凉,中医理论中有“寒性收引”、“寒性凝滞”之说,而疮疡初起,多因气血壅滞肌肤或皮肤膜外,有的挟风挟湿,多食寒凉之物,一方面使邪气不易透达外出,甚至留邪内陷而加重病情;另一方面寒凉之物易伤脾胃阳气,脾胃为生化之源,阳气受损致运化失健,气血生成不足,不利于疮疡后期创口的恢复,严重者难于生肌收口,创口延迟愈合,甚至会出现逆证。

二、中医是如何认识发物的呢?在中医的角度上认为,食物之所以能防治疾病,是由于它本身特有的性味,这就是食物的“食性”。

如果不懂食性,那么对某些特殊体质的人或患者,食性就会诱发旧病,加重已发疾病,削弱药力,这是食物的“发性”,也就是民间所说的“发物”。

所谓“发”,可以理解成“诱发、引发、助发”。

原本有慢性疾病的人,体内存有“伏邪”,如果吃了“发物”,就可能诱发原有的慢性病,导致疾病反复发作。

而如果体内没有“伏邪”,身体健康,根据自己的体质适量吃些“发物”则是无害的。

三、常见“发物”有哪些?1发热之物指使人体产生火热性现象的食物,如葱、姜、韭菜、胡椒、羊肉、狗肉等温热、辛辣易助热上火的食物。

银屑病患者的饮食的主要原则是:忌酒、忌海鲜、忌辛辣。

1、蔬菜水果类:银屑病患者忌吃如生姜、芫荽、大头菜、香椿、尖椒等,建议多吃吃新鲜的水果、蔬菜、如苹果、梨、香蕉、橙子等新鲜绿叶蔬菜、豆腐、苦瓜等清淡饮食。

2、肉食类:银屑病患者忌吃如牛肉、狼肉、驴肉、骆驼肉、羊肉、狗肉、鸡鸭肉、鸽子肉、鸟肉及其汤,还有各类海鲜如各种鱼类(包括鳖等)、螃蟹、虾等;建议食用猪瘦肉、鸡蛋、牛奶等。

3、调料类:银屑病患者忌用大料、花椒、胡椒、孜然、茴香、桂皮、芥末、芥末油、辣椒酱、火锅调料、方便面调料等。

4、银屑病患者忌喝各种酒类参考资料:大连武警医院牛皮癣治疗基地地址:大连市中山区高原街35号食物“发性”的概念食物“发性”是食疗学的一特殊概念,正常情况下,每食物都有其特有的性味,而食疗营养师正是运用些性味,通过辨证施膳,来达到治病、防病、调养的目的。

如果忽略了食物的这些特性,就能诱发疾病,引动宿疾;如果在生病服药、或病后调养期间,进食了与药相反或与病性相因的食物,就能削弱药力,加重病情。

这就是食物的“发性”,这种具有发性的食物,又叫“发物”。

这里的“发”有“与身为害”意思。

食物“发性”的本质宋代著名食疗学家陈直在谈及食物的性能时说:“其五色、五味、冷热、补泻,亦皆禀于阴阳五行,与药无殊”,这也是食物之所以能治病的基本原理。

我们从《神农本草经》、《千金方》、《食疗本草》、《饮膳正要》、《随息居饮食谱》等药物和食物的专著里,都无一例外地发现其给食物列出了性能,而且根据不同的性能明确了不同的适应证。

食物“发性”的本质,实际就是食物性能被非常态运用时所产生的“与身为害”的作用。

按食物性能“与药无殊”这一原理,如热性之体的人长久、大量食用热性食物,“以热益热”。

这种食物的热性,就成了非常态性的“发(热)性”,而之于寒性人来说,这热性食物正好发挥出了它“寒者热之”的纠偏矫弊的功能,也就成了常态性的“食(药)性”。

可见食物“发性”最终取决于食物的性能是否常态:非常态时为“发性”,常态时为“食(药)性”。

在中医上,“发物”是指吃了之后会诱发或者加重某些疾病的食物。

一般来说,“发物”分为以下几种:

激素诱发:如羊肉、公鸡肉、鹅肉等含有大量动物激素的食物,会刺激人体神经系统和心血管。

患有癫痫病史、高热、高血脂等疾病的人群应尽量少吃。

致敏引发:如海鲜、河鲜等富含蛋白质的食物,以及有活性物质的果蔬,如竹笋,蘑菇,芥菜,韭菜等,容易诱发人体的过敏反应。

有哮喘病史,荨麻疹等过敏性疾病的人群应避免食用。

刺激促发:如辛辣、重口味的食物,会刺激胃肠道及加重炎症。

患有溃疡病,慢性胃炎,消化不良等疾病的人群应避免食用。

此外,“发物”与药性相关,不同的体质和病情需要忌口不同的“发物”,不能一概而论。

对于“发物”,应科学客观地看待,对于其是否需要忌口或者如何使用等具体内容建议咨询中医获取更专业的判断和建议。

现代医学对于发物的定义发物,是指一些物质或者因素,通过各种途径进入人体后,可能引发过敏反应或者其他不良反应的物质。

在现代医学中,对于发物的定义主要包括了以下几个方面。

发物可以是一种化学物质。

许多化学物质都具有致敏性,即使在很低浓度下也能够引发过敏反应。

例如,某些金属、某些药物、某些食物添加剂等,都属于化学物质类的发物。

这些化学物质可以通过吸入、接触、食入等途径进入人体,从而引发过敏反应。

发物也可以是一种生物物质。

许多微生物、真菌、花粉等都可以成为发物。

这些生物物质可以通过呼吸道、皮肤接触等途径进入人体,引发过敏反应。

例如,花粉过敏症就是一种常见的过敏反应,许多人在花粉季节时会出现打喷嚏、流鼻涕、眼睛发痒等症状。

发物还可以是一种物理因素。

例如,紫外线、寒冷、热力等物理因素都可以引发过敏反应。

紫外线过敏症就是一种常见的物理因素引发的过敏反应,患者在阳光照射下会出现皮肤红肿、瘙痒等症状。

发物也可以是一种遗传因素。

有些人天生对某些物质具有过敏反应,这种过敏反应往往是由特定基因的突变引起的。

例如,对于某些食物、药物过敏的人,往往可以追溯到家族中有过敏病史。

这类发物的过敏反应往往比较严重,需要特殊的预防和治疗措施。

总体来说,现代医学对于发物的定义是比较广泛的。

发物可以是化学物质、生物物质、物理因素,甚至可以是一种遗传因素。

当人体暴露在这些发物中时,可能会引发过敏反应或者其他不良反应。

因此,了解自身对于发物的敏感性,避免接触发物,是预防过敏反应的重要措施之一。

对于发物的识别和预防也是现代医学的重要研究方向。

通过化学分析、生物学实验等手段,科学家们可以确定哪些物质具有致敏性,从而提前预防过敏反应的发生。

此外,现代医学还研发了许多抗过敏药物,可以有效缓解过敏症状,提高患者的生活质量。

现代医学对于发物的定义包括了化学物质、生物物质、物理因素和遗传因素等多个方面。

了解自身对于发物的敏感性,避免接触发物,是预防过敏反应的重要措施。

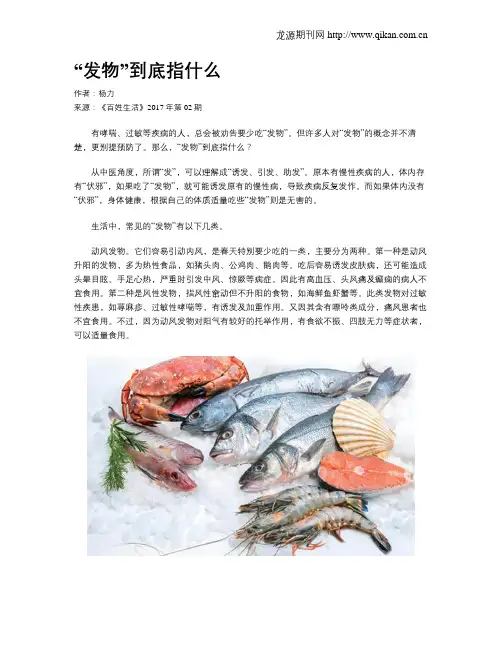

“发物”到底指什么作者:杨力来源:《百姓生活》2017年第02期有哮喘、过敏等疾病的人,总会被劝告要少吃“发物”。

但许多人对“发物”的概念并不清楚,更别提预防了。

那么,“发物”到底指什么?从中医角度,所谓“发”,可以理解成“诱发、引发、助发”。

原本有慢性疾病的人,体内存有“伏邪”,如果吃了“发物”,就可能诱发原有的慢性病,导致疾病反复发作。

而如果体内没有“伏邪”,身体健康,根据自己的体质适量吃些“发物”则是无害的。

生活中,常见的“发物”有以下几类。

动风发物。

它们容易引动内风,是春天特别要少吃的一类,主要分为两种。

第一种是动风升阳的发物,多为热性食品,如猪头肉、公鸡肉、鹅肉等。

吃后容易诱发皮肤病,还可能造成头晕目眩、手足心热,严重时引发中风、惊厥等病症。

因此有高血压、头风痛及癫痫的病人不宜食用。

第二种是风性发物,指风性窜动但不升阳的食物,如海鲜鱼虾蟹等。

此类发物对过敏性疾患,如荨麻疹、过敏性哮喘等,有诱发及加重作用。

又因其含有嘌呤类成分,痛风患者也不宜食用。

不过,因为动风发物对阳气有较好的托举作用,有食欲不振、四肢无力等症状者,可以适量食用。

动热发物。

生姜、花椒等刺激性调味品,羊肉、狗肉等温补肾阳的食物,都属于这一类。

它们大多味重,吃多了易耗气血,诱发胃出血等各种出血症状。

爱上火的人,应忌食这类发物,吃多了会加重火气,引起口腔溃疡、牙龈肿痛等不适。

但怕冷的寒性体质者却很适合,可以温补阳气。

动痰湿发物。

糯米、猪肉等都属于这一类,会助湿生痰,不适合体内湿热有痰的人吃。

这类人多有身体困倦、大便黏腻等症状,尤其在农历6月湿气重时症状加重。

但是,助湿发物一般会有生津止渴的功效,有口干舌燥、肌肤干燥等阴虚症状的人,可以适当多吃一些。

动气血发物。

有的人一喝酒就上脸,皮肤过敏的人一喝酒则浑身发痒,就是因为酒是动气血的发物。

此外,辛辣的胡椒、小米辣、芥末等也属于这一类,吃多了气血会突然上行,有眼底出血、胃出血、皮肤紫癜及各种出血症状的人要少吃;有湿疹、过敏性皮炎等皮膚病的人也要忌口。

中医“发物”知多少中医“发物”知多少从朱元璋诛杀徐达的故事中,可以看到一个在中国社会广为流传、大家都耳熟能详的说法——“忌口”。

自古以来病人在看病时都会向医生询问,在疾病治?期间哪些食物不能吃?可见,在一般病人的心目中若要搞清楚“忌口”问题,首先必须了解“发物”。

因为“发物”是我国传统“忌口”中最重要的一个部分,并世代流传于中医界和民间。

例如,上述故事中的鹅即属于所谓“发物”,是患有热毒疮痈者应“忌口”的。

“发物”一词在我国不仅流传于民间,而且更为临床中医师所重视,每每于处方之后嘱咐有些病人治病时不要吃发物。

关于“发物”的记载,最早可见于《黄帝内经》。

如《素问·热论篇》中记载:“病热少愈,食肉则复,多食则遗,此其禁也。

”这段话提出的是在疾病治疗中的饮食禁忌,即?天的“忌口”。

并以患发热性疾病的人,在初愈时即进食肉类可导致疾病复发,若吃得过多则可能引起“遗”这种并发症为例。

可见这里所说的“肉”和徐达吃的“鹅”具有同类性质。

后世的许多中医古籍中都有此类食物的记载及其可能产生的不良后果。

如《本草纲目》中记载的:“羊肉大热,热病及天行病、疟疾后,食之必发热致危。

”《证治要诀·丹毒》中所谓:“有人一生不可食鸡肉及獐钱动风等物,才食则丹随发。

”《医学心传全书》中称:“毒病忌海鲜、鸡、虾发物。

”《随息居饮食谱》中称:鹅“动风发疮”;鸡“多食生热、动风”;猪肉“食助湿热”;杨梅“多食动血”;芥菜“发风动气”;胡椒“动火”;黑大豆“性滞壅气”;荞麦“发痼疾”。

《中国药膳辨证治疗学》中称:“发物指能引起旧疾复发、新病加重的食物。

”所以现代的临床中医一般认为发物多是一些具有辛温发散、温燥助火、荤腥腻滞等性质的食物。

当某类体质或患有某种疾病的人食用这一类食物,即可能产生发热、发疮、发毒、动火、动风、助湿、生痰、动气、积冷和加重病情、诱发痼疾等不良后果。

比如,患有热毒疮疡的人不要吃牛、羊、公鸡、鹅等动物的肉;患有眼病的人不要食用大蒜、韭菜、卤肉等食?。

什么是中医说的发物什么是发物。

一些人服用中药,医师会告诉一些饮食禁忌,不能食用羊肉、海鲜等食物。

那么为什么不能服用这些食物呢?其实它们都为发物,所谓的发物又是什么?发物指的是富于营养或有刺激性特别容易诱发某些疾病(尤其是旧病宿疾)或加重已发疾病的食物。

对于发物还有一个这样的小故事:相传,明太祖朱元璋当了皇帝以后,便加紧残害开国有功之臣,元帅徐达患了“背疮”,最忌吃鹅肉,因鹅为“发物”,易动火发疮。

朱元璋别有用心地赐徐肥鹅一只,徐达明知其恶意,但又不敢违君之命,只好当场吃下,不久,徐达“背疮”扩散而亡。

此传说虽不足为信,但了解“发物”还是有必要的。

查阅一般中医书籍中未见“发物”一词及其论述,只在有关食疗的本草中找到一些“发物”的介绍。

如油菜苔,魏晋时《名医别录》说“春月食之能发膝痼疾”;唐代《食疗本草》说“先患腰脚者,不可多食,食之加剧。

又损阳气,发疮及口齿病”。

芥菜,唐代《食疗本草》说“生食发丹石,不可多食”。

诸竹笋,唐代《本草拾遗》说“诸笋皆发冷血及气。

”蕺菜(鱼腥草),魏晋时《名医别录》说“多食,令人气喘。

”茄子,宋代《开宝本草》说“凡久冷人不可多食,损人动气,发疮及痼疾。

”紫菜,唐代《本草拾遗》说“多食令人腹痛发气,吐白沫。

”鳢鱼,宋代《本草衍义》说“能发痼疾。

”草鱼,元代《延寿书》说“能发诸疮。

”虾,明代《食鉴本草》说“动风热,有病人勿食。

”现在看来,我国民间流传的发物,与医学所说容易引起过敏的食物颇为相似。

此类食物有牛奶、鸡蛋、羊肉、狗肉;鱼、虾、蟹、蛤、蚌、乌贼、鱿鱼;葱、蒜、韭菜、芥菜、香菜(胡荽)、芹菜;辣椒、胡椒、芥末、姜、酒;豆类、生花生、栗子、李子、番茄、黄瓜,等等。

它们分别是一些富含蛋白质,或有腥气的食物;动物性水产品,尤其是海产品;有特殊气味,属于传统荤腥类菜品;辛辣、刺激的调味性食物;大豆等种子类食物和某些水果、生吃的蔬菜。

这些食物与民间所指“发物”基本相符。

此外,很少食用的外地或外国进口的食物,以及转基因食物如大豆、番茄也可能引发疾病。

发物,现代汉语词典中的解释摘要:一、发物的概念与来源二、发物的种类与分类三、发物的作用与影响四、如何合理食用发物五、发物在中医治疗中的应用正文:一、发物的概念与来源发物,现代汉语词典中的解释为“能引起过敏、过敏性疾病或加重已有症状的食品”。

它源于中医饮食保健理论,是指一些含有过敏原或者容易引起过敏反应的食材。

这些食材在一定条件下,可能导致人体产生过敏、炎症等反应。

二、发物的种类与分类发物种类繁多,大致可以分为以下几类:1.动物性发物:如鱼、虾、蟹、牛肉、羊肉等。

2.植物性发物:如芹菜、香菜、花生、芒果等。

3.调料类发物:如辣椒、花椒、胡椒、生姜等。

4.其他类发物:如酒精、咖啡、巧克力等。

三、发物的作用与影响发物对人体的作用和影响因人而异,一般来说,发物会导致以下几种影响:1.过敏反应:对于过敏体质的人来说,摄入发物后可能导致过敏症状,如皮肤瘙痒、红肿、呼吸急促等。

2.炎症反应:发物中的某些成分可能引起人体炎症反应,加重已有症状。

3.刺激性作用:部分发物具有刺激性,如辣椒、酒精等,可能导致胃肠不适、腹泻等症状。

四、如何合理食用发物1.了解自己的体质和过敏源,避免食用可能导致过敏反应的发物。

2.适量食用,不要过量摄入。

3.注意搭配,可与寒性、凉性食材一同食用,以中和发物的热性。

4.烹调过程中尽量去除发物中的过敏原,如虾、蟹等。

五、发物在中医治疗中的应用发物在中医治疗中具有一定的药用价值,可以用于:1.辅助治疗:如发热、肿胀、疼痛等症状的患者,可以适量食用发物,以加速病情痊愈。

2.引出病邪:某些疾病需要通过食用发物,引发过敏反应,从而使病邪排出体外。

总之,发物作为一种特殊的食品,在中医饮食保健中具有重要地位。

【关键词】发物中医忌口在中医临诊过程中,常常会叮嘱患者哪些东西不能吃,这些东西属于“发物“。

那么,中医“发物”的含义究竟是什么呢?历代医药家对此缺乏系统、全面的总结,笔者通过查阅资料,对中医“发物”的概念、分类及其临床意义归纳如下。

1 “发物”的概念黄进[1]通过对中医古籍中发物种类的描述及引发疾病分析认为,发物包括广义和狭义两方面。

广义:在健康人正常摄入,或患病服药及病后调理的饮食过程中,因饮食不当而诱发某种病症产生、激发新病、妨碍治疗、加重病情或影响机体康复的一类食物。

狭义:能导致类似于现代医学所指变态反应性疾病的食入性食物。

2 常见发物根据民间习俗和《随息居饮食谱》等文献资料归纳起来,常见的发物有猪头肉、鸡肉、鸡蛋、驴肉、獐肉、牛肉、羊肉、狗肉、鹅肉、鹅蛋、鸭蛋、野鸡肉等肉类;有鲤鱼、鲢鱼、蹲鱼、鲚鱼、白鱼、黄鱼、乌贼鱼、鲳鱼、鲥鱼、鲈鱼、鲟鱼、鲩鱼、章鱼、比目鱼、鲦鱼、带鱼、鳙鱼、黄鳝、蚌肉、蚬肉、虾子、蟹等水产类;有香椿头、芸薹、芫荽、芥菜、菠菜、豆芽、莴苣、茄子、茭白、韭菜、竹笋、南瓜、慈姑、香蕈、蘑菇等蔬菜;有杏子、李子、桃子、银杏、芒果、杨梅、樱桃、荔枝、甜瓜等瓜果;有葱、椒、姜、蒜之类辛辣刺激性调味食品;还有菜油、糟、酒酿、白酒、豌豆、黄大豆、豆腐、豆腐乳、蚕蛹等,有时还将荤腥膻臊之类食品一概视为发物。

3 “发物”的分类3.1 按引发疾病特点分类①动火发物:如薤、姜、花椒、胡椒、羊肉、狗肉等;②动风发物:如虾、蟹、鹅、鸡蛋、椿芽等;③助湿发物:如饴糖、糯米、猪肉等;④积冷发物:如西瓜、梨、柿等各种生冷之品;⑤动血发物:如海椒、胡椒等;⑥动气发物:如羊肉、莲子、芡实等。

3.2 按食物来源分类①食用菌类:主要有蘑菇、香菇等,过食这类食物易致动风生阳,触发肝阳头痛、肝风眩晕等宿疾,此外,还易诱发或加重皮肤疮疡肿毒。

②海腥类:主要有带鱼、黄鱼、鲳鱼、蚌肉、虾、螃蟹等水产品,这类食品大多咸寒而腥,对于体质过敏者,易诱发过敏性疾病发作如哮喘、荨麻疹症,同时,也易催发疮疡肿毒等皮肤疾病。

癌症患者往往会忌口,认为这个是发物不能吃,那个不能吃,那么现实生活中我们到底该如何去吃出健康?首先我们要明确什么是发物!发物这一说法其实是传统中医的说法,在现代医学(西医)里面是没有的。

但现代西医还是讲究饮食禁忌的。

中医中“发物”指特别容易诱发某些疾病(尤其是旧病宿疾)或加重已发疾病的食物。

那么我们在生活中到底该如何对待“发物”呢?常见的发物有鸡、鸡蛋、猪头肉、动物内脏、海鲜(鱼、虾、蟹、贝类)、酒、葱蒜等,更有甚者说鸡肉就是癌细胞这种说法。

那到底对于这些发物我们该不该吃?下面我们客观的分析一下这一说法。

我们说的“发物”,普遍是针对过敏而言的,而不是癌症。

但是牛肉羊肉鸡肉猪肉和海鲜,不让多吃是有原因的,不是因为它们本身,而是因为癌症患者的免疫系统已经遭到破坏,免疫力和代谢能力较常人差,肉类和海鲜在饲养、保存和运输的过程中会有一些添加,比如激素、寄生虫等,这些有害物质对健康人没有什么影响,但是这些都会是癌细胞增殖扩散的催化剂。

而且肉类不好消化,难以消化的部分在肠道内长时间会引发有毒物质生成。

一般来说,鸡蛋是可以吃的。

用白水煮的比较好,不要煎炸和过油,也就是中医说的“热性”,更容易刺激代谢,促进组织生长。

但癌症病人伴有胆道阻塞、尿毒症、严重肝肾功能损害或胰腺肿瘤的患者,不宜吃鸡蛋。

发烧、出血病症、阴虚火旺者也不宜多吃鸡蛋。

癌症患者的饮食尤其要注意适可而止,鸡蛋可以吃,但若是吃得太多而不被消化,反而会残留在肠道内引起有害物质生成。

癌症患者的饮食是需要有禁忌的,不少人认为,生病了就应该大补,这对患者是极其不利的,越是大补类食物,比如人参、鹿茸、西洋参、冬虫夏草,食用这些大补反而会加剧身体消耗,使肿块迅速生长转移。

海参是滋阴化痰用,适用于慢性支气管炎,若是癌症患者食用易造成肿块水肿破溃。

正常癌症患者的饮食应当以新鲜蔬菜和五谷杂粮为主,若是嘴馋可适当吃些新鲜的鸭肉,常喝鲜榨豆浆,每天走路一小时,每天喝足够的水,天冷一定要注意保暖,预防感冒,尤其是癌症患者,感冒时疫力低下,癌细胞会趁虚而入。

中医忌口“发物”科学忌口有道理1.忌口要有科学道理合理的营养与饮食是机体生长发育、修复组织损伤、产生机体抵抗力、维持正常生理功能的物质基础,是人类一切生命活动的能量来源,也是病人得以康复的必要条件。

当然患有疾病就需要忌口,如患有感冒就应以清淡饮食为主;患胃肠道疾病就应以易消化食物为主,忌食很难消化的狗肉、辣椒等有刺激性的食物;肝癌忌食油炸食品和酒等等。

但是,忌口应有科学道理,不能忌得太多,太多了会影响病人的康复。

民间所指的“发物”多指无鳞鱼及虾、蟹、海参、羊肉、牛肉、香椿等一些高蛋质和高营养的食物。

那些认为这些。

营养学家认为,这些“发物”可刺激机体产生激发反应,使机体免疫力被唤醒,促进生理功能的恢复和提高。

例如泥鳅含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、多种维生素等,是保肝护肝佳品,急、慢性肝炎病人应多食之;海参、海藻、昆布、乌贼鱼等,不仅是常吃的食品,也是抗癌治疗中常用的药物;香椿具有涩肠止血、燥湿、固精等功效,故适用于便血、痔疮、肠炎、痢疾、妇女赤白带下、遗精等疾病。

所以,忌口要科学,根据不同的病种进行,切勿盲目忌口。

2.中医辨证施食与忌口中医辨证施食也就是饮食疗法。

它是中医治疗学的组成部分。

中医理论强调治病要“以食为养”,不能“惟药是治”,表明中医对用食物治疗疾病非常重视。

中医认为,药物具有寒凉温热四气,辛甘酸苦咸五味,食物也不例外。

食物除了能养身之外,还可以治疗疾病。

中药中有许多是人们日常生活中的食物,如生姜、葱白、大枣、龙眼、山药、百合、赤小豆等等,药食同源。

我们对于那些即可食用又可防治疾病的动植物药称谓“食物中药”。

古代医家已采用这种方便群众的食物中药治疗疾病。

如唐、孟诜《食疗本草》、南唐·陈士良《食性本草》、明·汪颖《食物本草》等,都是这方面的专著。

中医治病的特点是“辨证论治”,中医饮食疗法同样也是依据中医辨证理论,强调“辨证施食”。

辨证施食即根据病人的病情、病性决定忌口。

中医发物的名词解释中医发物,是中医药学中一个重要的概念。

发物,即指能够触发特定反应、起到治疗作用的药物或物质。

在中医理论中,发物是通过调节人体的阴阳平衡、气血运行等生理机能来达到治疗目的的药物。

以下将从发物的分类、功能和应用等方面进行解释。

一、发物的分类根据中医理论,发物可以分为热性、寒性、温性和凉性四种类型。

热性发物具有热性质,常用于调理阳气亏虚、阳痿、寒疝等病症。

寒性发物则具有寒性质,常用于清热解毒、退热解热等方面。

温性发物介于热性和寒性之间,具有温中散寒、补气养血等功能。

凉性发物具有清热解毒、凉血止血等作用。

此外,根据发物的特殊功效,还可以将其进一步分类。

如祛风发物,常用于治疗风湿性疾病、痛风等;补气发物,适用于气虚引起的病症,如气虚脱肛、气虚乏力等;活血化淤发物,常用于治疗血瘀引起的疾病,如瘀血症、血栓等。

二、发物的功能发物在中医药学中,具有多种功能和效果。

首先是调节和平衡人体的阴阳平衡。

中医认为,阴阳失衡是导致人体疾病的根本原因,而发物可以通过调理人体的阴阳平衡来恢复健康。

其次,发物具有促进气血运行的作用。

正常的气血运行对于维持人体的生命活动是至关重要的,而发物可以通过调理气机、疏通经络来促进气血运行,达到治疗疾病的目的。

此外,发物还可以调理五脏六腑功能,增强机体的免疫力,促进体内代谢等。

三、发物的应用发物在中医临床中有广泛的应用。

例如,在消化系统疾病中,可以使用花椒、陈皮等温性发物来调理消化功能、改善食欲不振的症状;在呼吸系统疾病中,可以使用薄荷、薰衣草等清热解毒的寒性发物来缓解咳嗽、咽痛等症状;在心脑血管系统疾病中,可以使用川芎、桃仁等活血化瘀的发物来促进血液循环、防止血栓形成。

此外,发物还可以用于皮肤病、妇科疾病、肌肉骨骼系统疾病等方面。

例如,在皮肤病的治疗中,可以使用金银花、猪骨等发物来清热解毒、祛湿痰,起到消炎、止痒的作用;在妇科疾病的治疗中,可以使用当归、熟地黄等补血养血的发物来调理女性的生理周期、缓解痛经等;在肌肉骨骼系统疾病的治疗中,可以使用川芎、白芷等活血化瘀的发物来缓解肌肉疼痛、改善关节活动度等。

中医对“发物”的正确理解【中图分类号】r272.3【文献标识码】a【文章编号】1672-3783(2012)07-0100-01中医对“发物”的理解,最早可见于《黄帝内经》,如《素问?热论篇》中提到:“病热少愈,食肉则复,多食则遗,此其禁也。

”;再如《本草纲目》中记载:“羊肉大热,热病及天行病、疟疾后,食之必发热致危。

”,《证治要诀?丹毒》中讲到:“有人一生不可食鸡肉及獐钱动风等物,才食则丹随发。

”《医学心传全书》中指出:“毒病忌海鲜、鸡、虾发物。

”《随息居饮食谱》中有:鹅“动风发疮”;鸡“多食生热、动风”;猪肉“食助湿热”;杨梅“多食动血”;芥菜“发风动气”;胡椒“动火”;黑大豆“性滞壅气”;荞麦“发痼疾”。

以上这些记载均表明,食物会影响疾病在治疗过程中的发展趋势。

《中国药膳辨证治疗学》中明确指出:“发物指能引起旧疾复发、新病加重的食物。

”但具体什么是所谓“发物”,又怎么来理解和判定呢?这就必须先从食物的性味归经说起。

祖国医学有“药食同源”一说,唐朝时期的《黄帝内经太素》一书中写道:“空腹食之为食物,患者食之为药物”,反映出“药食同源”的思想。

“药食同源”是说中药与食物是同时起源的。

《淮南子?修务训》称:“神农尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就。

当此之时,一日而遇七十毒。

”可见古时候药与食不分,无毒者可就,有毒者当避。

随着经验的积累,药食才开始分化。

在使用火后,人们开始食熟食,烹调加工技术才逐渐发展起来。

在食与药开始分化的同时,食疗与药疗也逐渐区分。

因此,中医认为,食物同中药一样,有不同的性、味和归经;性是指食物的四气,味是指食物的五味。

四气又称四性,就是指食物的寒、热、温、凉四种属性。

五味是指食物的辛、甘、酸、苦、咸五种味道。

而归经是指药物作用的定位概念,即表示药物作用部位。

归是作用的归属,经是脏腑经络的概称。

食物不同的性、味、归经会产生不同功效。

如辛味(辣味)食物有发散、行气、行血作用,多用于治疗表症,如生姜、葱、白萝卜、洋葱、芹菜、辣椒等。

甘味食物有补益、和中、缓急等作用,一般用于治疗虚症,具体如蜂蜜、番茄、丝瓜、竹笋、土豆、扁豆、胡萝卜、白菜、冬瓜、黄瓜、豆腐、木耳、罗汉果、黑芝麻、无花果和百合等。

酸味食物有收敛、固涩作用,用于治疗虚汗、泄泻、尿频、出汗等症。

具体食物有醋、乌梅、木瓜、柑、橙子、山楂、番茄和橄榄等。

苦味食物有清热、泻火、燥湿、降气、解毒等作用,用于治疗热症、湿症等,如苦瓜、茶叶、酒、醋、橘皮、百合和白果等。

咸味食物有软坚散结、泻下、补益阴血作用,用于治疗瘰疬、痰核、痞块、热结便秘、阴血亏虚之症,如盐、海带、紫菜、海蜇、田螺和淡菜等。

淡味食物有渗湿、利尿作用。

用于治疗水肿、小便不利等症,如薏仁、扁豆等。

在归经方面,辛味食物多主治肺方面疾病,甘味食物多主治脾方面疾病,苦为食物多主治心方面疾病,酸味食物多主治肝方面疾病,咸味食物多主治肾方面疾病。

因此,在疾病治疗过程中,应根据病证、体质等不同,选择适当的食物。

古典医籍《黄帝内经》首先总结出了“肝病禁辛”、“心病禁咸”、“脾病禁酸”、“肺病禁苦”、“肾病禁甘”的饮食禁忌原则;而临床实践证明,心、肾之病忌咸味,脾胃之病忌酸味、肝病忌辛味、肺病忌苦味;孕妇及老幼宜淡味,热性疾病宜苦味,清泻宜淡味,滋补宜甘味。

传统认识将发物归纳为七类:1动火发物:多具辛热燥烈之性,能助热动火、伤津劫液如烟、酒、葱、姜、椒、蒜、韭、芥、羊肉、狗肉及卤制食品、煎炒、油炸之物。

素体热盛,阴虚火旺,诸热所致病症不宜食用。

2动风发物多具升发、散气、火热之性,能使人阳气升散发越,内风亢逆,邪毒走窜。

如海鲜鱼、虾、蟹、贝、猪头肉、鸡肉、鹅肉、牛乳、鸡蛋、蘑菇、木耳、茄子等。

荨麻疹、丹毒、湿疹、疮痈疔疖、中风、头晕目眩、惊风、痹证等不宜食用。

3助湿发物多具胶着粘滞、肥甘涩腻之性,能阻脾、助湿、恋邪。

如饴糖、大枣、面食、肥肉及甘甜滋腻诸物。

湿热病、黄疸、淋证、痢疾、带下、疟疾等忌食。

4积冷发物多具寒凉润利之性,能伤阳生寒,影响脏腑运化。

如冬瓜、四季豆、冬寒菜、苋菜、莴笋、柿子等。

素体阳虚、阴寒内盛,泄泻、冷痛、阳虚水肿等不宜食用。

5动血发物多具活血散血、作用峻烈之性,能动血伤络,迫血外溢。

如慈菇、胡椒、羊肉、狗肉、菠菜、烧酒等。

各种出血性疾病,崩中漏下、痔疮、月经过多、吐血、咯血、鼻衄、皮下出血、尿血等病症忌食。

6动气发物多具滞涩阻气、固硬难化之性,能壅塞气机,妨碍脏腑运化功能。

如黑大豆、芡实、莲米、芋头、薯类、豆类及某些瓜果。

食积、诸痛、症瘕包块等实证患者不宜。

7动病发物多具较强刺激之性,能诱发痼疾,突发诸症,常受一定的外部因素的影响,如鱼、是、蟹、贝、某些禽畜肉、蛋、乳及蘑菇、椿芽、木耳、苋菜等,曾患过敏性疾病者,应注意选择避食。

我们必须理解,发物的概念是相对的。

一些食物会引起类似于现代医学所指的变态反应性疾病中的食入性食物过敏症的某些表现,如荨麻疹、湿疹、紫癜、胃肠炎、支气管哮喘、过敏性休克等,可以是中医认为的“发物”,但“发物”的范围不仅仅是引起过敏的食物,还包括对疾病治疗有影响,引起旧疾复发、新病加重的食物。

至于是不是“发物”,完全是针对个人而言,某种食物对此人是“发物”(因为吃下去影响了病证的治疗过程使得其病情加重了),而对其他人就不是“发物”(因为其他人吃下去对病情没有明显影响,甚至还有帮助)。

饮食禁忌是根据不同的具体情况来“辨证施忌”的,若没有掌握“发物”的科学合理内涵,而是笼统地、不加分析地对某些饮食物一概禁忌服食(如某些高血压、冠心病人“谈脂色变”),非但对疾病的治疗康复无益,日久势必因摄入食物营养素不足而有损于身体正常的生理功能。

而判断食物是不是“发物”,还要由专业的中医医生结合你的体质、病证、治法、用药来进行判断。

心对于人的身体而言,就好像是一个君主对于一个国家的社稷那么重要。

《素问?灵兰秘典论》说:“心者,君主之官也,神明出焉;肺者,相傅之官,治节出焉;……膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

”心为君,肺为相……膀胱为州都之官,这里把人的整个身体看做是一个国家,五脏六腑分别对应国家中的管理者,而这些管理者又以心为君,统而调之,如此可见心之重要,因而心主神明亦是极为合理的。

《管子?心术上》[5]:“心之在体,当身之中,凡身之运,皆为心之所使,故象君位”。

这句话的意思是:心在人体的中央,人一身的所有机体活动都在它的统治之下,就像君主一样。

以上这些都说明了,在人的这个整体中心就如同君主一般,心为君统摄全身,有肺,肝,脾,肾等其他脏腑辅助来治理全身,使全身的阴阳得以调和,使气血精津液运输正常。

即心为君主之官,神明出焉,心主神明。

从中医传统思维的来源看,探究九宫图与脏腑的关系亦可得出:心为君主之官,神明出焉,心主神明。

九宫图是《河图洛书》中记载的中国古代劳动人们伟大的智慧结晶,而《河图洛书》最早记录于《尚书》,其次在《易传》,为《周易》之来源。

九宫图的表现为:戴九履一,二四为肩,六八为足,左三右七,五居中央。

然中国传统文化中素有医易同源之说,传统医学的思想与《周易》所体现的哲学思想在很大程度上都有共通之处。

在九宫图,九位似全图至尊,有二四位为肩以辅之,三七位为之腰,六八位为之足,有如古之帝王居高位,以各辅臣来治天下。

人体脏腑在九宫图中对应的位置关系为:一属肾二属脾,三肝四胆五归脐,六为大肠七为肺,胃心分属八九区。

九位恰为心之所属区,同理由此固有心为脏腑之至尊居高位,然后以其他各脏腑为辅臣来统摄平衡和调节机体神智,机能的正常。

于是心为君主之官一说便顺理成章,进而有心主神明。

近现代有医家也主张:脑主神明或心脑共主神明。

其中《类证治裁?卷三》[6]说:“脑为元神之府,精髓之海,实记忆所凭也。

”这里认为脑为元神之府,故有脑主神明一说。

然后学贯中西的张锡纯[7]在《医学衷中参西录?人身神明诠》说:“脑中为元神,心中为识神。

元神者,藏于脑,无思无虑,自然虚灵也;识神者,发于心,有思有虑,灵而不虚也。

”遂主张心脑共主神明并且明确的分成了脑中时元神,而心主的是识神。

这些认为脑主神明和心脑共主神明的观点大多来源于《素问?脉要精微论》云:“头者,精明之府,头倾视深精神将夺矣”。

其实不然,医家误将精明理解为精神,神明,于是才有了将脑的作用提升到主神明的地位。

《医学读书记》[8]中有对精明解释:“精明者,两目之精光也。

”所以由此可见精明是指眼睛,而并非讲的是神智和神明。

所以我个人认为脑主神明,心脑共主神明皆有其不足甚至错误之处,皆不可取。

所以主神明者唯有心。

综上所述,心为主神明的唯一脏腑,无论是从心之于人身,还是中医经典中考究,抑或是从中医本身作为中华传统文化的一支,其思想的来源来说,都是合理经得起推敲的。

(浅薄之见,贻笑大方,望批评指正)参考文献[1]《素问?灵兰秘典论》出自于《黄帝内经》.[2]《素问?八正神明论》出自于《黄帝内经》.[3]《灵枢?本神》出自于《黄帝内经》.[4]《中医基础理论》:新世纪(第二版)全国高等中医药院校规划教材.[5]《管子?心术上》出自《管子》.《管子》是托管仲之名而博采众家之长的一部论文集,写作年代可能始于战国中期直至秦、汉时期,不是一人一时所作.[6]《类证治裁?卷三》出自《类证治裁》,为清代医家林佩琴编著,初刊于咸丰元年(1851),是一部具有较高学术价值的综合性医书。

书凡八卷.卷首为“内景综要”,简要介绍脏腑生理等内容;卷1~8论述病证,以内科杂病为主,列述中风、伤风、暑、湿、燥、疫、虚损、痨瘵、三消、泄泻等多种病证,兼有鼻口、齿舌、咽喉及肠痈、痔漏、白癜风等.妇科病证有经、带、胎、产、热入血室等病证.外科病证有诸疮、瘰疠、梅疮、结毒、疗毒、发背等.[7]张锡纯(1860年-1933年).字寿甫.籍山东诸城,河北省盐山县人,中西医汇通学派的代表人物之一,近现代中国中医学界的医学泰斗.代表作《医学衷中参西录》.[8]《医学读书记》清?尤怕撰于1729年.为读书证治心得杂记.。