草莓花药培养

- 格式:ppt

- 大小:1.73 MB

- 文档页数:14

草莓脱毒技术研究进展作者:彭芳芳魏召新洪林杨蕾来源:《南方农业·上旬》2019年第09期摘 ; 要 ;草莓味道甜美、营养丰富,还有较高的药用价值,深受广大消费者的喜爱。

但草莓病害较多,生产用药较为频繁,严重影响了果实食用安全性。

随着消费者的食品安全意识不断提高,对草莓的品质也提出了更高的要求。

脱毒苗的应用满足了绿色农业及草莓产业现代化发展需求,对产业兴旺起到积极促进的作用。

从组织培养脱毒、热处理脱毒、超低温脱毒等方面综述草莓脱毒技术研究进展,并提出展望。

关键词 ; 草莓;组织培养脱毒;热处理脱毒;超低温脱毒中图分类号:S668.4 ; ;文献标志码:C ; ;DOI:10.19415/ki.1673-890x.2019.25.009近年来,在发展特色效益农业政策的引导下,草莓产业发展越来越受到新型农业经营主体的青睐和重视,草莓种植面积日益扩大,随之而来的病害发生日渐频繁,植株矮化、产量下降、品质变劣等负面效应接踵而至[1]。

目前,已报道的草莓病害有25种之多,造成草莓大幅减产,经济损失巨大[2],其中已查明的4种病毒病严重威胁着草莓产业的发展:草莓斑驳病毒病、草莓轻型黄边病毒病、草莓镶脉病毒病、草莓皱缩病毒病[3],植株一旦染病,很难防治。

目前,草莓脱毒苗的增产效应日益凸显,与常规苗相比,脱毒苗的抗病性强、苗株高、长势强、产量好、果实可溶性固形物含量高[4],因此,培养和推广脱毒苗是提高草莓产业经济效益的必经之路。

本文围绕草莓的这4种主要病毒病,从组织培养脱毒、热处理脱毒及低温处理脱毒等技术展开综述。

1 草莓组织培养脱毒组织培养脱毒是获取无毒苗的一条重要途径,在对患病草莓有效脱毒的同时,还可以保持亲本的优良性状,提高繁育能力,该技术已在生产实践中得到了广泛应用,通常选取茎尖或花粉进行培养。

1.1 草莓茎尖培养脱毒茎尖培养脱毒是在无菌环境下切取适当茎尖生长点接种于最佳诱导培养基上,进行离体培养获得无毒苗的一种方法,茎尖的大小选取直接关系着培养及脱毒效果,因为病毒在没有植物维管束的分生区域内,需依靠胞间连丝进行传递,但由于分生区域的细胞分裂、生长速度较快,病毒的传递速度远不及其活跃程度,所以生长点带病毒含量极低[5]。

草莓组织培养[摘要] 从草莓组织培养类型(草莓茎尖组织培养、草莓花药培养、草莓叶片、叶柄组织培养)开始,介绍了近几十年国内外草莓组培的研究现状和进展。

[关键词]草莓;组织培养;草莓是蔷薇科草莓属多年生草本植物,是世界上七大水果之一,素有“水果皇后”的美称。

草莓果实色泽艳丽,芳香多汁,酸甜适度,鲜美可口,营养丰富,每百克果实内含有蛋白质1g,脂肪0.6g,糖4~12g,酸0.8~2g,无机盐0.6g,粗纤维1.5g,Vc45~120mg,比苹果和葡萄高10多倍,并含有丰富的磷、钙、铁、锌等矿物质,其中锌的含量是香蕉的4倍以上,比柑橘高6倍以上,比苹果高40倍以上。

另外食用草莓对肠胃病和贫血病有一定的疗效,对促进智力发育有重要作用。

深受国内外消费者的喜爱。

草莓作为一种栽培周期短、结果早、见效快的经济作物,近15年来在我国发展迅猛,中国园艺学会草莓分会统计2003年底,我国草莓总面积和总产量均跃居世界第一位。

在浆果中,草莓的总产量和总面积仅次于葡萄,成为我国发展农村经济,促进农民增收的重要经济作物。

随着草莓在国内栽培面积的扩大和种植年限的延长,草莓的病毒病严重影响草莓的生产。

作为高级浆果的草莓,在我国目前的生产栽培上多沿用无性繁殖种苗:主要方法是匍匐茎繁殖和分株繁殖,但这两种方法效率低、种苗易退化、易造成病毒蔓延。

王国平(1988)等调查,我国栽培草莓带病毒植株率过80%以上,戴子林(1995)等调查,我国长江流域感染大面积植株感染率在50%以上;感染了病毒病的草莓果子一年比一年小、畸形、品质差、生长缓慢,一般减产30%-80%,并逐年加重;严重影响草莓的长势、品质和产量,对病毒病目前还没有药剂可以防治。

通过草莓组织培养扩繁草莓脱毒苗,可以解决上述问题。

近年来在草莓种苗生产中,有关草莓组培快繁技术的研究备受人们的重视,本文就草莓组织培养研究与应用作一综述。

一、常见草莓组织培养类型目前,国内外在草莓品种快速繁殖上已有不少报道:常用的外植体主要有:茎尖(Adam,1972;庆子孝,1972;谭兰英等,1981)、腋芽(Boxus,1974、1977;杨乃博,1981)、叶片、叶柄、茎段,花药(Quak,1977;大泽,1972)。

组织培养脱毒植物组织培养脱毒是目前广泛应用和正在继续发展的主要脱毒方法。

依据的原理是病毒在植物体内分布的不均匀及细胞全能型,如在植物茎尖等分裂旺盛、生长迅速的组织细胞往往检测不到病毒的存在。

采用不含病毒的植物组织或细胞进行组织培养,获得无病毒的植株。

将组织培养脱毒技术与基因工程、品种改良和植物快繁结合起来,利用工厂化育苗,达到快速获得品性优良的无毒种源,具有广阔的开发和应用前景。

3.3.2.1茎尖组织培养脱毒Morel等(1952)从侵染花叶病毒的大丽花的茎尖组织培养获得无病毒的植株,从此茎尖培养成为脱毒的一个有效途径,在马铃薯、兰花、百合、鸢尾、苹果等植物中获得了脱毒成功。

利用茎尖脱毒技术,能够将很多不能通过热处理脱除的病毒脱掉,同时茎尖脱毒获得的植株遗传变异小,能够很好的保持品种的特性。

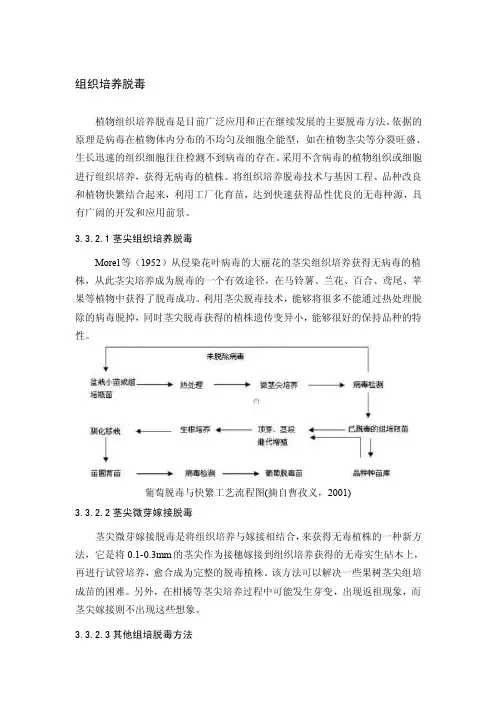

葡萄脱毒与快繁工艺流程图(摘自曹孜义,2001)3.3.2.2茎尖微芽嫁接脱毒茎尖微芽嫁接脱毒是将组织培养与嫁接相结合,来获得无毒植株的一种新方法,它是将0.1-0.3mm的茎尖作为接穗嫁接到组织培养获得的无毒实生砧木上,再进行试管培养,愈合成为完整的脱毒植株。

该方法可以解决一些果树茎尖组培成苗的困难。

另外,在柑橘等茎尖培养过程中可能发生芽变,出现返祖现象,而茎尖嫁接则不出现这些想象。

3.3.2.3其他组培脱毒方法植株中除茎尖含病毒较少外,花药、胚、胚珠及珠心等组织器官都几乎不含病毒,以这些组织器官为外植体进行组织培养也可以获得无病毒植株。

3.3.2.3.1花药培养法大泽胜次等(1974)首先发现草毒花药培养可脱除病毒,且草莓花药培养与热处理、茎尖组织培养比较,具有脱毒率高,安全可靠等优点。

其后对枸杞、苹果、葡萄、莴苣、玉米等药用植物、果树及蔬菜、农作物进行花药脱毒取得了成功。

3.3.2.3.2珠心胚培养法柑桔的种子具有多胚性,其中有一个胚是受精后产生的有性胚,其余是珠心细胞形成的无性胚,称为珠心胚。

珠心胚经培养后可以得到无病毒的珠心胚苗。

草莓脱毒步骤

给草莓脱毒的方法有茎尖培养、热处理法、花药培养法等,其中花药培养法的步骤非常简单,在花粉到单核期时,就将花蕾剥取花药接种。

先清洗消毒,使用专业化学溶剂培养,草莓原种病毒20%以内的感染率才能算作合格。

1、茎尖培养

茎尖培养脱毒法是在短期内加速繁殖草莓优良品种以供商品化生产,挽救严重感染病毒的草莓,并结合辐射诱变进行草莓品种的改良和选育,是目前较为常用的脱毒法。

茎尖越小,脱毒越简单,去掉病毒的几率也就越高。

2、热处理法

热处理法是使病毒不活化、去除母株病毒为目的。

将草莓放在温度38℃环境下的高温中,处理11~13天,基本就能够脱毒。

对于皱缩病毒,则需要50天以上才能够达到脱毒目的。

在叶片喷洒多效唑溶

液可以提升草莓耐热性。

3、花药培养法

花药培养脱毒的有点在于操作简单,可繁殖量较大。

花粉到单核期时,采集花蕾剥取花药接种,经过消毒后使用专业的化学溶液进行培养。

将培养温度稳定在22~28℃,每天光照12~14小时,直到生根后,叶片3~4片时再移植。

4、脱毒生产

栽种出来的脱毒草莓原种,经过定植后,隔离在专门的无菌环境下,继续繁殖脱毒的草莓生产用苗。

这类操作一般会有专业的人工流程,对草莓原种病毒检测,不超过20%感染率才能算是合格。

影响草莓花药培养因素的分析查中萍1,2,柳俊13,刘定富2 (1.华中农业大学生命科学技术学院,湖北武汉430070;2.湖北省农业科学院,湖北武汉430070)摘要 以草莓“丰香”为材料,研究了不同花序花药的培养效果,预处理温度、培养温度对愈伤组织诱导的影响及不同激素配比对花芽分化的影响。

结果表明,草莓第1花序的花药具有较好的培养效果;4℃低温预处理花蕾有利于花药愈伤组织的形成;20℃条件下培养所形成的愈伤组织状态好,有利于芽分化。

草莓分化需要较高浓度的细胞分裂素,在MS+NAA0.2m g/L+BA0.5m g/L+ZT2.0m g/L分化培养基中,不定芽分化率为9.47%。

关键词 草莓;花药培养;因素中图分类号 S668.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2006)01-0024-01 草莓花药培养起始于20世纪70年代初,日本学者西・大泽等首先报道了草莓花药愈伤组织分化出不定芽形成植株,此后国内外有许多关于草莓花药培养再生植株的报道[1]。

目前草莓花药的研究多集中在花药植株的倍性鉴定、激素对花药培养的影响等方面[2],对于其他影响因素则报道较少。

笔者针对草莓不同花序的花蕾和预处理及培养温度对花药培养的影响进行研究,为提高草莓花药培养效率提供技术基础。

1 材料与方法以湖北省大面积栽培的草莓品种“丰香”为试验材料,取花药发育处于单核靠边期(约4~6mm)的花蕾,置于4℃低温条件下预处理3、5d或不经低温预处理后,用70%的乙醇表面消毒10~15s,再经2%的“84”消毒液灭菌15min,无菌水清洗3~4次,每次4~5min,用无菌试纸吸干花蕾表面水分后,剥取花药接种于诱导培养基上。

诱导培养基为MS+BA 0.5mg/L+NAA2.0mg/L+K T0.1mg/L;分化培养基为MS添加不同配比的NAA、BA、ZT。

所有培养基的蔗糖浓度均为30 g/L,灭菌前pH值调至5.8。

2 结果与分析2.1 预处理温度对愈伤组织诱导的影响 在花药接种前,将花蕾经过一段时间的低温处理,能提高花粉愈伤组织的诱导频率,是植物花药培养广泛采用的方法,但不同植物的适宜处理时间和低温条件有一定差异。

草莓的花药培养草莓(Fragari aananassa Duch) 是蔷薇科草莓属多年生草本植物,果实鲜艳美丽、芳香浓郁、柔软多汁,且富含糖、蛋白质、磷、钙、铁及大量维生素和有机酸。

除鲜食外,还可加工成果浆、果汁、果酒、糖水罐头及各种冷饮和速冻食品,深受广大消费者欢迎。

由于传统繁殖方法病毒感染严重,产量低下,而且繁殖系数低、速度慢,不能满足大规模生产的需求。

而采用组织培养方法,既可快速繁殖,满足大规模生产的需求,又可以减少病毒、恢复种性、提高产量等。

培育草莓无病毒苗的主要方法有热处理法、茎尖培养法和花药培养法等。

其中花药培养法脱毒率可达100%。

利用花药组培再生植株,主要基于植株在形成性器官、性细胞时,部分或全部病毒被脱离。

其优点是从愈伤组织形成到分化出茎叶过程中,可以脱除病毒,并且脱毒率比较高。

国内外研究表明,草莓花药培养所获植株不带病毒,其生长发育表现优于母株,可省去病毒鉴定程序,可以在病毒种类不清和缺乏指示植物鉴定条件下使用[1] 。

1 草莓病毒病的症状及发病条件1.1 症状及为害情况草莓感染病毒后,特别是感染单种病毒,大多症状不显著或者难以看出症状,称为隐症。

主要表现为长势衰弱、退化,如新叶展开不充分,叶片小型化、无光泽,失绿变黄,叶缘部位失绿更严重,叶片皱缩、扭曲、群体矮化、坐果少、果型小、产量低。

草莓病毒种类繁多,现约有28 种,我国产区普遍存在有4 种,即草莓斑驳病毒(SMoV、草莓皱缩病毒(SCrV)、草莓轻型黄边病毒(SMYEV和草莓镶脉病毒(SVBV。

我国草莓产区这4 种病毒单一品种带毒率在80%以上, 2种病毒复合感染率在20%^ 30%,3 种病毒复合感染率也有3%左右,单一病毒感染植株可使草莓减产20%-30% 2种病毒复合感染减产可达50%栽培年限越长,感染病毒种类越多,发病受害程度越重。

草莓病毒病主要由蚜虫、无性分株繁殖、根结线虫等传播。

1.2 发病条件1.2.1 毒源。

草莓的组织培养草莓( Fr agaria ananassa Duch)是蔷薇科草莓属宿根性多年生草本植物,为世界性水果,其栽培面积和产量在世界浆果类水果生产中仅次于葡萄.草莓具有适应性广、栽培容易、结果早、产量高、收益好等优点,是一种经济价值较高的天然高档食品,除供鲜食外,还可加工成罐头、酱、酒、饮料等制品,并有较高的医疗保健作用.因此,全国各地都在积极引种.一、茎尖组织培养1.文章概述: 何欢乐, 阳静, 蔡润, 潘俊松等人以草莓匍匐茎为材料,截取3~4cm长的顶端.在双筒解剖镜下由外向内逐层剥去幼叶,直至闪亮半圆球的顶端分生组织充分暴露出来.切取 1.0mm的茎尖接种到MS培养基(3%蔗糖,8%琼脂,pH值为5.6)上,培养容器为100ml的玻璃瓶.培养基放30~40ml/瓶.茎尖培养通常先形成愈伤组织,再长出不定芽,经不定芽增殖形成植株.2.结论(1) 发生途径:选生长不久的草莓茎尖——材料处理及消毒——接种——培养——继代培养——生根.(2) 灭菌方法:自田间选取健壮草莓母株上生长充实而小叶尚为展开的匍匐茎顶端约3~4cm长的顶芽,用自来水冲洗2~3h后,在超净台上进行灭菌处理,先用小镊子将匍匐茎的外部大叶摘除,再用70%酒精快速处理30s,用饱和漂白精液浸泡15min,然后用无菌水冲洗3~5遍.(3) 培养基: 诱导草莓茎尖成活与生长的最适培养基为+BA 0.5mg/L.丛生芽的增殖,最优的增殖培养基以MS+BA 0.5mg/L为好.草莓是比较容易在培养基上生根的植物,其生根不需要任何激素刺激,只需1/2 MS 就可达到最好的生根效果.(4) 条件:光照31.25umol/m2/s,14 h/d,温度25±2℃.二、草莓叶片培养草莓品种改良多采用常规杂交育种技术,由于草莓的高杂合性和多倍性,使得杂交育种工作周期长、工作量大,而且目标性状常与不良性状连锁,造成育种效率低.生物技术作为现今植物改良的有效手段极大地推动了草莓育种工作的进程.自1990年以来关于草莓基因的研究进展很快,草莓成为继核桃、苹果之后第3个获得转基因植株的果树.为了实现基因操作、获得转基因植株,最基础的研究就是建立高效、稳定的再生体系,为后续的草莓遗传转化研究和新品种选育工作提供技术支持.目前已在丰香、全明星等很多草莓品种上建立了叶片离体再生体系.1. 文章概述: 董莉, 晁慧娟,董清华,金宝燕,高遐虹等人以草莓( Fragaria ×ananassa Duch‘Benihoppe’)组培苗为材料进行叶片离体再生研究,建立了一个高效的叶片再生体系.暗培养10天是叶片诱导愈伤组织最适合的暗培养时间.适宜的叶片诱导愈伤培养基为MS+TDZ2.0 mg/L +NAA 0.1 mg/L,出愈率95.0%; 适宜的愈伤诱导分化培养基为MS+TDZ 1.0 mg/L +NAA 0.1 mg/L,分化率90.0%; 最适宜的生根培养基为1/2 MS,生根率为100%.2. 结论(1)发生途径: 叶片愈伤组织的诱导培养——暗培养对愈伤组织的诱导——叶片不定芽的分化培养——再生植株的生根培养.(2)灭菌方法: 1. 用自来水反复冲洗5分钟.2. 7 5 % 乙醇消毒l分钟.3. 2 %次氯酸钠消毒1 0分钟.4. 1 % 氯化汞消毒1分钟.5. 无菌蒸馏水反复漂洗5次以上。

草莓的形态特征和生物学特性草莓(Fragaria spp.)为重要的浆果植物,•栽培分布很广,其总产量在浆果类中仅次于葡萄,居世界第二位。

草莓果实柔软多汁,含丰富的糖、酸、矿物质,维生素等。

•草莓可鲜食,也可加工成果酱,果酒等。

其颜色鲜艳,是良好的配餐食品。

草莓繁殖容易,结果早,收效快。

尤其是近年的促成栽培,利用塑料大棚、日光温室,使草莓的成熟期大大缩短,从每年的11月份到次年的6月份,都有新鲜草莓上市,填补了水果的淡季市场。

(1)形态特征草莓属多年生草本植物,•植株矮小,呈半平卧丛状生长,根系为须根系,在土壤中分布较浅。

草莓的茎呈短缩状,分地上和地下部分,地上短缩茎节间极短,节密集,其上密集轮生叶片,叶腋部位着生腋芽。

地下短缩茎为多年生,•是贮存营养物质的器官,也可发育成不定根。

匍匐茎是草莓的特殊地上茎,•是其营养繁殖器官,茎细,节间长,一般座果后期发生。

•叶属于基生三出复叶,呈螺旋状排列,在当年生新茎上总叶柄部与新茎连接部分,有两片托叶顶端膨大,圆锥形且肉质化。

离生雄蕊20~35枚。

雌蕊离生,呈螺旋状排列在花托上,数目从60~600不等。

•花序为二歧聚伞花序至多歧聚伞花序。

果实为假果,主要是花托膨大肉质化形成,瘦果以聚合果形式生于花托上。

果实成熟时果肉红色,粉红色或白色。

(2)生物学特性草莓根系在土壤温度达到2℃时开始活动,在10℃时开始形成新根,根系生长的最适温度为15~20℃,秋季温度降低到7~8℃时生长减弱。

春季气温达5℃时植株开始萌芽,茎叶开始生长。

草莓是喜光植物,但又比较耐荫。

光照充足,植物生长旺盛,叶片颜色深,花芽发育好,能获得较高的产量。

相反光照不良,植株生长势弱,叶柄及花序柄细。

叶片色浅,花朵小,果实小,着色不良。

草莓的根系分布较浅,加上植株矮小,而叶片则较大,因此蒸发量大。

在整个生长季节,叶片几乎都在不断地进行老叶死亡、新叶发生的过程,叶片更新频繁。

这些特点,决定了草莓对水分要求较高。

草莓胚状体形态发生的影响因素任忠祥*辽宁省建昌县农济局蔬菜生产办公室,辽宁建昌125300摘要:胚状体的诱导在植物转基因、突变体筛选、植物品种改良、优良种质的无性繁殖、人工种子生产等方面有着广阔的应用前景。

为了全面掌握草莓胚状体诱导及再生技术,本文根据近几年来草莓胚状体形态发生的研究成果,总结了影响草莓胚状体形态发生的因素,从外植体、培养基、培养方式与环境等方面进行综述,并结合草莓胚状体形态发生的研究现状,提出了今后草莓胚状体的研究方向。

关键词:草莓;胚壮体草莓属蔷薇科(Rosaceae)草莓属(Fragaria)是一种经济价值较高的多年生草本小浆果,分布范围较广,产量居世界小浆果之首,草莓果实色泽鲜艳,香气浓郁,柔嫩多汁,酸甜爽口,营养丰富,素有“小浆果之王”的美誉。

草莓既可鲜食也适于加工成多种产品,是当今七大水果之一。

草莓组织培养以往的研究主要局限于去病毒(薛光荣,1990)、快速繁殖(苟桂珍,1987)和种质冷藏(柯善强,1986)等方面,当今基因工程是生物技术的重要组成部分,而基因工程的迅速开展是以植物组织培养技术的日趋完善和植物细胞转化系统的建立为基础的。

国内对草莓离体培养与再生研究已有许多报道,但其胚性愈伤组织诱导率及植株再生率都较低,影响了草莓体细胞胚状体的应用(如:人工种子,转基因受体等)。

近年来,一些学者对影响草莓体细胞胚状体诱导及再生的因素进行了研究,主要集中在外植体的选择、培养基、培养方式与环境等方面。

本文对这些研究进行了综述,旨在为后人进行草莓胚状体培养研究提供依据,为草莓基因工程的开展提供受体。

1植物体细胞胚的分化方式植物组织培养中从各种器官、组织外植体,以及悬浮培养的细胞和原生质体都可以形成类似合子胚的结构,但它们与合子胚起源不同,因此称为不定胚或胚状体,由体细胞发生的胚状体称为体细胞胚。

Sharp(1980)把体胚发生方式概括为两种:一是从组织或细胞直接发生,不经过愈伤组织了;二是经过愈伤组织阶段再分化为体胚。