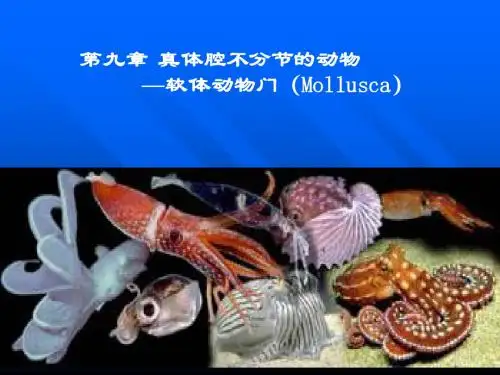

第九章 软体动物门

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:5

第九章软体动物门1.试述软体动物门的主要特征。

答:软体动物门的主要特征:软体动物的形态结构变异较大,但基本结构是相同的。

身体柔软,不分节,可区分为头、足、内脏团3部分,体外被套膜,常常分泌有贝壳。

消化管发达,少数寄生种类退化。

多数种类口腔内具颚片和齿舌,颚片一个或成对,可辅助捕食。

次生体腔极度退化,仅残留围心腔及生殖腺和排泄器官的内腔。

初生体腔则存在于各组织器官的间隙,内有血液流动,形成血窦。

循环系统由心脏、血管、血窦及血液组成,为开管式循环。

水生种类用鳃呼吸,鳃为外套腔内面的上皮伸展形成,位腔内。

陆地生活的种类均无鳃,其外套腔内部一定区域的微细血管密集成网,形成肺,可直接摄取空气中的氧。

排泄器官基本上是后肾管,其数目一般与鳃的数目一致。

原始种类的神经系统无神经节的分化,仅有围咽神经环及向体后伸出的一对足神经索和一对侧神经索。

较高等的种类,主要有4对神经节:脑神经节、足神经节、侧神经节、脏神经节。

软体动物大多数为雌雄异体,不少种类雌雄异形;也有一些为雌雄同体。

卵裂形式多为完全不均等卵裂,许多属螺旋型。

少数为不完全卵裂。

2.软体动物与环节动物在演化上有何亲缘关系,根据是什么?答:软体动物种类多,为动物界第二个大群类,与人生的关系密切。

软体动物的结构进一步复杂,机能更趋于完善,它们具有一些与环节动物相同的特征:次生体腔,后肾管,螺旋式卵裂,个体发育中具有担轮幼虫等,因此认为软体动物是由环节动物演化而来,朝着不很活动的生活方式较早分化出来的一支。

3.软体动物分哪几纲,简述各纲的主要特征。

答:软体动物分为7纲:(一)单板纲体为两侧对称,具一近圆形而扁的贝壳,腹足强大,周缘肌肉发达,中央薄,故无吸附能力,仅适于在海底滑行。

缩足肌8对,分节排列于足的周围。

足四周为外套沟,两侧共有鳃5或6对。

足前端为口,后端为肛门。

口前有一对具纤毛的口盖,口后有扇状触手一对。

心脏位围心腔内,由一心室及2对心耳构成;肾6或7对;雌雄异体,生殖腺2对,有生殖导管,开口于肾,生殖细胞由肾排出体外。

第九章软体动物门(Mollusca)——动物界第二大类群第一节软体动物门的主要特征头一、身体的划分身体前端,有摄食和感觉器官,是觅食、感觉中心。

足形状差别大。

发达或退化。

通常位于身体腹面,为运动器官。

内脏团常位于足的背侧,含内脏器官。

对称或不对称。

二、外套膜分泌形成贝壳具纤毛,摆动造成水流,完成呼吸、排泄、摄食身体背侧皮肤褶向下伸展而成。

与内脏团之间的腔为外套腔。

类型因种而异功能三、贝壳多数都有贝壳,数目及形态各不相同。

主要成分为碳酸钙,还含有少量的壳基质。

有保护作用。

薄,透明,有不同颜色,由壳质素构成。

保护钙质不受酸碱腐蚀。

由外套膜边缘分泌形成。

可加大不可增厚。

由角柱状方解石构成,由外套膜边缘分泌形成。

可随动物的生长而加大,但厚度不变。

由叶状霰石构成。

能折光反射。

由外套膜分泌形成,可随动物的生长而增加厚度。

珍珠即由此层形成。

珍珠的形成外物入侵——有核珍珠外套膜表皮病变、受伤——无核珍珠光谱分析法发现,金黄色、奶油色珍珠含较多的铜和银;白色、肉色和粉红色珍珠含钠、锌、锰较多黑珍珠——分泌黑色珍珠质的黑蝶贝四、消化系统消化管发达,口腔内有齿舌,为软体动物所特有。

齿舌上小齿的形状和数目是种类鉴定的重要特征。

五、体腔和循环系统循环系统为开管式,由心脏、血管、血窦组成,血管有动脉和静脉之分。

快速游泳种类是闭管式。

血液无色、红色或青色。

初生体腔和次生体腔共存。

次生体腔只限于围心腔、生殖腔和排泄器官的内腔;初生体腔形成血窦,没有血管壁包围,存在于体内各组织器官间。

六、呼吸器官水生种类:鳃,由外套腔内面的上皮伸展形成,位于腔内。

楯鳃:鳃轴两侧均有鳃丝,羽状。

多板纲栉鳃:鳃轴一侧有鳃丝,梳状。

腹足纲瓣鳃:瓣状。

瓣鳃纲丝鳃:鳃延长成丝状。

瓣鳃纲陆生种类:肺,外套腔一定部位微血管密集成网,形成肺,可直接吸收空气中的氧。

腹足纲七、排泄器官后肾管,少数种类幼体是原肾管。

腺质部:富含血管,肾口有纤毛,开口于围心腔。

管状部:薄壁管,内壁有纤毛,肾孔开口于外套腔。

第九章软体动物门第九章软体动物门真体腔不分节动物(Mollusca)●软体动物种类很多,约115,000多种,仅次于节肢动物,是动物界的第二大门。

●软体动物与环节动物的亲缘关系很近。

●现存软体动物可分为:单板纲、无板纲、多板纲、掘足纲、瓣鳃纲、腹足纲和头足纲。

第一节软体动物门的主要特征●一、身体的划分●1.身体柔软,不分节,一般左右对称。

●2. 身体分头、足、内脏团、外套膜。

●头部: 位于身体的前端,是觅食、感觉中心。

●结构因生活方式不同而不同:运动敏捷的种类分化明显,其上具眼、触手等感官;行动迟缓的种类头部不发达;穴居或固着生活的种类头部已消失。

足:运动器官,通常位于身体的腹侧,具发达的肌肉。

因生活方式不同而发达程度不同,形态各异。

有的发达,呈叶状、斧状、或柱状,可爬行或掘泥沙;有的足部退化,失去运动功能;固着生活的种类则无足;有的特化成腕,生于头部,为捕食器官。

●内脏团:内脏器官所在部分,常位于足的背侧,为代谢、生殖中心。

●多数种类的内脏团为左右对称,但有的扭曲成螺旋状,失去了对称形,如螺类的内脏团。

二、外套膜和外套腔●1. 外套膜:●是软体动物特有的结构。

在胚胎发育中,躯体背侧皮肤褶襞向外延伸而成的膜状外套,常覆盖在内脏团的背部或侧面,或包裹整个内脏团和鳃。

●左右2片套膜在后缘处常有一、二处愈合,形成出水孔和入水孔。

有的种类延长成出水管和入水管。

●功能:●外套膜由内外两层上皮构成。

●外层上皮的分泌物能形成贝壳;●外套膜还能保护躯体、辅助呼吸、形成外套腔。

●2. 外套腔:●位于外套膜与内脏囊之间的空腔,与外界相通。

腔内常有鳃、足,以及肛门、肾孔、生殖孔等开口。

三、贝壳●体外具贝壳为软体动物的重要特征,研究软体动物的科学称贝类学。

●大多数软体动物都具有一个或多个贝壳,形态各不相同。

●贝壳一般包在躯体外,也有的位于体内,有的缺。

●不同种类具有不同特点。

形态有瓣状、管状、覆瓦状、螺旋状等各种形状。

第九章软体动物门(Mollusca)

教学目的和要求:

1、掌握软体动物门的主要特征。

2、比较各纲动物的特征,了解重要的经济种类。

重点:

软体动物的主要特征。

难点:

1、外套膜的结构和功能。

2、腹足类的扭转现象。

学时:

讲授6学时。

实验6学时。

教学方法:

1、多媒体授课。

2、讲授、启发、讨论相结合。

教学过程:

软体动物种类多,为动物界第二大类群,与人类关系密切。

软体动物的结构进一步复杂,机能更完善,它们具有一些环节动物的特征:真体腔、后肾管、个体发育中有担轮幼虫等,因此认为软体动物是由环节动物演化而来的,朝着不很活动的生活方式较早分化出来的一支。

因大多数的软体动物有贝壳,故又称“贝类”。

第一节软体动物门的主要特征

一. 身体柔软、不分节、左右对称。

大多数腹足类身体左右不对称,是因为在发育过程中身体经过旋转的结果。

二.身体分为头、足、内脏团3部分。

头:位于前端,有口、眼、触角和其它感觉器官。

有些行动缓慢或固着生活的种类,头退化(如双神经纲,掘足纲)或消失(如瓣鳃纲)

口腔有:颚片:坚强,位于口腔前部

齿舌:带状,位于口腔底部,由许多分离的角质齿片固定在一

个基膜上构成,依附在一对似软骨片的组织上,这种组

织有伸缩肌,依靠肌肉的伸缩能使齿舌得以锉碎食物。

足:运动器官,由于生活方式不同,有不同形状,如块状(如蜗牛)、斧状(如河蚌)、柱状(如角贝)、长腕(如乌贼),有的种类足退化(如牡蛎)。

内脏团:是背面的隆起部分,包括大部分内脏器官,如消化系统、循环系统、生殖系统等。

三. 具外套膜(mantle)

是身体背侧皮肤伸展而形成的,对其生理活动和生活有重要作用。

外套膜与内脏团之间有腔隙,称为外套腔。

软体动物的排泄孔、生殖孔、呼吸、肛门甚至口都在外套腔内,所以其排泄、生殖、呼吸等生理活动均与外套腔内的水流有关。

外套膜能分泌贝壳,其形态随种类而异,如石鳖类被覆在身体整个背面;瓣鳃类则悬于体两侧,包住整个身体;乌贼则呈筒状,包住整个内脏团仅露头部。

四. 具有贝壳

大多数有1—2或多个贝壳,不同种类贝壳形状构造变化大,如腹足类为螺旋形;瓣鳃类两片为瓢状;掘足类筒状。

贝壳是保护器官,足部和头部有肌肉与贝壳相连,活动时,头足伸出壳外,危险时缩入壳内。

●贝壳成分:碳酸钙(占95%)、贝壳素(少量)。

角质层:由贝壳素构成,薄而透明,有色泽。

保护钙质不被酸溶解。

●贝壳构造棱柱层:厚,由柱状的碳酸钙晶体构成.,呈方解石构造。

珍珠层:片状的碳酸钙构成,晶体呈文石结构,有珍珠光泽。

●珍珠的形成:只有外套膜的边缘可以形成棱柱层,所以一旦棱柱层形成后不会再

加厚。

而整个外套膜的外层细胞都可以分泌文石结构的碳酸钙,这样珍珠层可以

不断加厚。

在生长中,如果外套膜和贝壳间进入了沙粒或其它异物,就会刺激珍

珠层的分泌,形成珍珠。

五.体腔和循环系统

次生体腔极度退化,仅残留围心腔及生殖腺和排泄管的内腔。

初生体腔则存在于各组织器官的间隙,内有血液流动,形成血窦。

开管式循环系统:血液在循环过程中不是始终在封闭的血管中流动,这种循环方式称为开管式循环系统。

心室:1个,壁厚,能搏动,为循环动力。

心脏:在围心腔内,

心耳:1个或成对,有瓣膜防止血液倒流。

循环系统的结构血管:动脉、静脉。

血窦:是初生体腔存在于各组织器官的间隙。

血液:无色,少数显红色或青色。

血液循环的方向:大部分足、内脏血血窦集中于静脉肾静脉(排泄废物)

鳃血管(气体交换)心耳- 心室

六.排泄系统

基本上是后肾,即是由中胚层和外胚层共同发生形成的。

围心腔腺:由围心腔表皮分化,有许多毛细血管充满血液,依靠

排泄器官有2个血液渗出排泄废物入围心腔肾脏排出。

肾脏:肾口肾主体膀胱肾孔(在外套腔)。

肾主体有

很多血管,通过渗透进入肾脏。

七.呼吸系统

水生种类:鳃呼吸。

是由外套腔内面的上皮伸展形成。

陆地种类:无鳃,而是外套腔内部一定区域的微血管密集成网,形成“肺”,直接取氧。

八.神经系统

不发达,无集中统一的神经中枢,这与其缓慢的生活方式一致。

原始种类无神经节的分化,仅有围咽神经环及向后伸出的一对足神经索和一对侧神经索。

脑神经节:食道两侧,有神经连接头部的感觉器官。

较高等种类有4对神经节足神经节:在足部肌肉中,有神经通向足部。

侧神经节:发出神经至外套膜和鳃。

脏神经节:发出神经至各内脏器官。

各神经节有神经索连接,如脑足神经索、脑脏神经索等。

头足类神经系统发达:神经节集中在食道周围形成脑,并有一个中胚层分化的软骨包围。

这在无脊椎动物中是唯一的。

九.生殖系统与发育

大多为雌雄异体,也有雌雄同体;大多体外受精,也有体内受精。

生殖腺为葡萄状腺体。

双壳类雌雄异体,从外形上难以辨认雌雄,一般精巢白色,卵巢黄色。

受精——如河蚌,生殖导管短,生殖孔开口于肾孔附近,无交接器,无交配现象。

生殖季节(春,夏),精子随水流如水中,再流入雌蚌的鳃水管。

当雌性成熟卵排出,经鳃上腔与镜子相遇而受精。

大多海产种类:有担轮幼虫(trochophoro larve)和面盘幼虫(veliger larva)时期。

陆生种类、头足类、一部分腹足类:为直接发育。

淡水蚌类有特殊的钩介幼虫(glochidum),可作暂时性寄生于鱼鳃。

第二节软体动物门的分类

已知约11.5万种,分布广泛。

根据它们的贝壳、足、神经、、鳃、等特征分为7个纲。

一. 单板纲(Monoplacophora)

人们以为约3亿5千万年前已绝迹,但在1952年丹麦“海神号”船在太平洋哥斯达黎加3350m的深海中发现现代生活种类,称为“新蝶贝(Neopilina galathea Lemche)”。

为原始贝类。

目前已发现8种。

特点:两侧对称,腹部有足,有一个帽状贝壳,全部海产。

二. 多板纲(Ployplacophora)

无明显头部,身体椭圆形,左右对称,背部8个覆瓦状排列的贝壳,足块状。

全部为海产,已知现存种类约600多种及化石种类约350种.,我国沿海常见各种石鳖。

详见课件。

三. 无板纲(Aplacophora)

身体呈蠕虫状,体表无贝壳,体壁中有石灰质或角质骨刺,腹中央有一腹沟,有的种类在腹沟中有一个小形带纤毛的足。

已知约250种,我国南海海域79m深处曾采得龙女簪(Proneomenia)

四. 腹足纲(Gastropoda)

头部发达,足块状发达位于身体腹面;通常有一个螺旋形的贝壳,所以又称为螺类。

有的种类发育经过担轮幼虫和面盘幼虫期。

本纲是软体动物中种类最多的类群,分布广泛,海洋、淡水和陆地中都有分布,已知现存种类约75000,化石15000种。

常见种类有各种蜗牛、田螺等。

详见课件。

五. 掘足纲(Scaphopoda)

头不明显,有一个两端开口的牛角形管状壳,足柱状,无鳃,雌雄异体。

全部为海洋中穴居,已知约350种,我国常见角贝(Dentalium)。

六..瓣鳃纲(Lamellibranchia)

身体左右扁平,两侧对称,有从两侧合抱身体的两个外套膜和贝壳,因此又名“双壳类”,头不明显,足呈斧状,也称斧足类;外套腔内有瓣状鳃。

现存约有3000种,我国常见有河蚌、牡蛎、贻贝等。

详见课件。

七、头足纲(Cephalopoda)

外套膜有发达的肌肉,足特化为腕(8、10或更多条)和漏斗,闭管式循环系统,脑有中胚层形成的软骨匣保护;原始种类有贝壳,多数种类贝壳被外套膜包被或退化。

全部海产,运动迅速,现存约650种,化石种类9000多种。

常见种类如乌贼、章鱼等。

乌贼的直肠有一支管,末端膨大为囊状,称墨囊,内有墨腺分泌墨液用以自卫。

详见课件。

第三节软体动物门的系统发展

软体动物和环节动物在系统发生中有共同的起源。

软体动物的海产种类个体发生中为螺旋型卵裂,且具有担轮幼虫,排泄器官为后肾管,这些特点与环节动物尤其是多毛类相似。

软体动物各纲之间的亲缘关系:

单板纲、无板纲和多板纲原始。

这几类的次生体腔发达,近似梯形神经系统;有的如虫形无壳,许多器官(如鳃、肾、外壳等)有分节排列现象。

这些原始性的存在,说明它们最接近软体动物的原始祖先,各自独立发展一支。

头足纲为一古老的类群。

起源早、化石多;由于头足类既有原始特征,又有高度进化特征,推测它们可能是很早分出的一支,沿着更为活跃的生活方式发展的一支独立的分支。

其它3纲动物是由共同的祖先原始腹足类演化而来,原始腹足类与多板纲相似,沿着较不活泼的生活方式演化。