九十回眸——《迦陵诗词稿》中之心路历程(下)

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:15

思乡情难遏,家国驻心底作者:萧惑之来源:《中关村》2022年第03期叶嘉莹先生是当代研究讲学中国古典诗词的教授学者专家,诗论词论造诣精深,多有独家见地;在诗词创作的园地里,篇什颇丰,妙句迭出,乃真情感自然流淌。

一部《迦陵诗词稿》几乎成为当代弄旧体诗词圈内人之案头书。

先生自云,“《楞严经》中鸟名迦陵者,其仙音徧十方界,而‘迦陵’与‘嘉莹’之音,颇为相近,因取为笔名焉,是为第一次词作之发表。

”据考当是1942年受业于顾随教授,诗词创作渐丰的学生时代。

“文章合为时而著,歌诗合为事而作。

”叶嘉莹先生的著作遵循这一古训,“是中国最美先生,饱受苦难却笑傲人间”。

先生经多难多彩的生活洗礼后自云,“20世纪70年代后期,因多次返国,为故国乡情所动,始再从事诗词之创作……”愚以为,这正是“故国乡音动情思,泼墨感慨胸有诗”。

这也正是我再读《迦陵诗词稿》的一点新感悟。

先生又说,“近岁以来,虽因故国乡情之感,重拾吟笔,而功力荒疏,纵有感发之真,而殊乏琢炼之巧。

”这自然是自谦之语,实则是先生看到国家重振,百业方兴,欣然感悟,泼墨码字,心语铸魂,留存佳篇。

“读书曾值乱离年,学写新词比兴先。

历尽艰辛愁句在,老来思咏中兴篇。

”此绝句,可见先生老当益壮扶犁耕耘的心态是多么强烈。

这正如先生所说的“由于时代不同,不须更以隐晦之笔写凄楚之音”吧。

叶嘉莹先生豆蔻年华的青春期,知性单纯,已经有诗作留存,不乏佳句。

诸如,对窗前秋竹有感“忍向西风独自清”。

咏莲则有“如来原是幻,何以度苍生”之问。

咏菊留下“群芳凋落尽,独有傲霜枝”的感叹。

1941年母亲谢世,“泪哭无语暗吞声”,“悔不当初伴母行”。

对一个青春多梦喜欢诗词的少女而言,苦雨、春风、秋意、寒冬……“有心秋添愁,无梦愁亦秋”,都可以撩拨少女敏感的神经,走笔成诗。

“五十而知天命”。

1974年秋天红叶时节,叶嘉莹先生久居异乡后第一次回到祖国探亲旅游,兴奋不已,感慨万端,伏案写就七言古体诗《祖国行长歌》近300句美篇。

叶嘉莹的⼏⾸荷花诗词⽊兰花慢 咏荷 ⼀九⼋三年 尔雅⽈:“荷,美渠,其花茄,其叶蕸,其本蔤,其华菡萏,其实莲,其根藕,其中的,的中薏”。

盖荷之为物,其花既可赏,根实茎叶皆有可⽤,百花中殊罕其匹。

余⽣于荷⽉,双亲每呼之为“荷”,遂为乳字焉。

稍长,读义⼭诗,每诵其“荷叶⽣时春恨⽣,荷叶枯时秋恨成”,及“何当百亿莲花上,⼀⼀莲花现佛⾝”之句,辄为之低回不已。

曾赋五⾔绝咏荷⼩诗⼀⾸云:“植本出蓬瀛,淤泥不染清,如来原是幻,何以渡苍⽣”。

其后⼏经忧患,辗转飘零,遂羁居加拿⼤之温哥华城。

此城地近太平洋之暖流,⽓候宜⼈,百花繁茂,⽽独鲜植荷者,盖彼邦⼈⼠既未解其花之可赏,亦未识其根实之可⾷也。

年来屡以暑假归国讲学,每睹新荷,辄思往事,⽽双亲弃养已久。

吹年华之不返,感⾝世之多艰,枨触于⼼,因赋此解。

(篇内“飘零”、“⽉明”、“星星”诸句,皆藏短韵于句中,盖宋⼈及清⼈词律之严者,皆往往如此也。

⾄于“愁听”之“听”字则并⾮韵字,在此当读去读。

) 花前思乳字,更谁与、话平⽣。

怅卅载天涯,梦中常忆,青盖亭亭。

飘零⾃怀羁恨,总芳根不向异乡⽣。

却喜归来重见,嫣然旧识娉婷。

⽉明⼀⽚露华凝。

珠泪暗中倾。

算净植⽆尘,化⾝有愿,枉负深情。

星星鬓丝欲⽼,向西风愁听佩环声。

独倚池兰⼩⽴,⼏多⼼影难凭。

七绝⼀⾸南开校园马蹄湖内遍植荷花,素所深爱,深秋摇落,偶经湖畔,⼝占⼀绝。

萧瑟悲秋今古同,残荷零落向西风。

遥天谁遣羲和驭,来送黄昏⼀抹红。

浣溪沙为南开马蹄湖荷花作 ⼜到长空过雁时。

云天字字写相思。

荷花凋尽我来迟。

莲实有⼼应不死,⼈⽣易⽼梦偏痴。

千春犹待发华滋。

鹧鸪天庚⾠九⽉既望之夜,长河影淡,⽉华如⽔,⼩院闲⾏,偶成此阕。

似⽔年光去不停。

长河如听逝波声。

梧桐已分经霜死,么凤谁传浴⽕⽣。

花谢后,⽉偏明。

夜凉深处露华凝。

柔蚕枉⾃丝难尽,可有天孙织锦成。

连⽇愁烦以诗⾃解,⼝占绝句⼆⾸其⼀⼀任流年似⽔东,莲华凋处孕莲蓬。

天池若有⼈相待,何惧扶摇九万风。

诗词与人生——谈迦陵师的古典诗词之路曹庆鸿【期刊名称】《淮阴师范学院学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2006(028)005【摘要】叶嘉莹教授(号迦陵)几十年来一直致力于古代文学教研工作,足迹遍及大洋两岸.在其古代诗词讲授生涯中,她又以"基督、释迦"的担荷精神,深刻地为中华古典文化忧虑而奔走于大洋两岸,成为中华古典诗词的传道者.叶嘉莹教授之独特魅力还在于她用心灵去感悟、解读中华古典诗词所蕴含的生生不已、固执择善的精神品质,涵养她诗意之人生.其"兴发感动"及词之"弱德之美"审美特质的提出,更是超越于传统道德意识,表现出了对人性之"真"与"善"之品质的体认."诗词即人生",是"生命之感发".这既是叶嘉莹教授对古人诗词的体会,也是她之人生境界与追求.【总页数】7页(P610-616)【作者】曹庆鸿【作者单位】天津师范大学,文学院,天津,300384【正文语种】中文【中图分类】I206.6【相关文献】1.营造古典诗词的意境美--谈如何从兴趣入手指导学生赏析古典诗词 [J], 唐萍2.中英参照本《迦陵诗词论稿》序言——谈成书之经过及当年哈佛大学海陶玮教授与我合作研译中国诗词之理念 [J], 叶嘉莹3.自是人生长恨水长东——从《相间欢》、《燕山行·北行见杏花》谈古典诗词中“气” [J], 魏振廷4.古典诗词课程建设路径思考——谈“依托地方文化,传承古典诗词”的策略思考[J], 陈红柳5.感悟与思辨完美交融的结晶——评张明非《古典诗词百首鉴赏》兼谈古典诗词的鉴赏问题 [J], 农作丰;龙文玲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2022感动中国年度人物叶嘉莹先进事迹叶嘉莹是著名的中国古典诗词研究专家,被誉为“中国最后一位女先生”、“穿裙子的士”,受聘于台湾大学、哈佛大学等知名学府执教。

这次小编给大家整理了感动中国年度人物叶嘉莹先进事迹,供大家阅读参考。

感动中国年度人物叶嘉莹先进事迹1九月十日教师节,南开大学举办《掬水月在手》影片首映式。

叶嘉莹先生是国际儒联荣誉顾问,我衔命陪同王念宁副会长专程赴南开致贺,有幸在南开礼堂聆听九十六岁高龄的迦陵先生与白岩松共话诗意人生。

迦陵先生坐在轮椅上娓娓道来,鬓发皤然,声如洪钟,风华绝代。

首先,“弱德之美”是一个词体美学的概念。

叶嘉莹先生将此种美感定义为:“在强大之外势压力下,所表现的不得不采取约束和收敛的属于隐曲之状态的一种美”。

词体美学的“弱德之美”,是一种敬畏、节制、内敛、隐忍的美感,是“感情上那种承受”,是“在承受的压抑之中自己的坚持”。

再者,“弱德之美”不仅是词体美学的意蕴,更有人格风骨的美感,是一种在承受压力时坚持理想、坚韧不拔、外圆内方、一以贯之的美,是代表儒家至大气象的美。

正如叶嘉莹先生所言:“弱德是我们儒家的传统,行有不得,反求诸己,躬自厚而薄责于人,是我在承受压抑之时坚持我的理想、我的持守,坚持而不改变。

”进而,追问“弱德之美”因何而生?乃是因为词人追求理想境界而受挫不得,曲笔叙说“难言之处”。

面对压力,词人可以保持沉默,但却选择了用折笔言之——苏轼、辛弃疾、朱彝尊莫不如是,那是因为他们皆受内心生发的理想情怀、美好情感所驱使。

从这个意义而言,“弱德之美”追求的是天池、蓬山、瑶台这样的诗意胜境,是陈寅恪先生笔下“独立之精神、自由之思想”的境界。

研读《迦陵诗词稿》,我发现叶先生诗词中经常出现的五种意象:荷花、柔蚕、蓝鲸、鲲鹏、妙音鸟,皆能体现“弱德之美”的意蕴。

叶嘉莹先生是在农历六月出生的,六月又称为荷月,叶先生的小名就叫小荷。

也正因此,荷花在迦陵诗词中出现的频率是最高的。

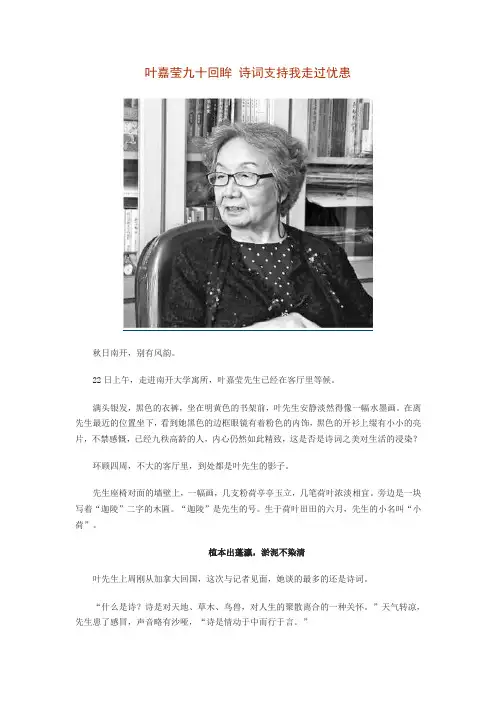

叶嘉莹九十回眸诗词支持我走过忧患秋日南开,别有风韵。

22日上午,走进南开大学寓所,叶嘉莹先生已经在客厅里等候。

满头银发,黑色的衣裤,坐在明黄色的书架前,叶先生安静淡然得像一幅水墨画。

在离先生最近的位置坐下,看到她黑色的边框眼镜有着粉色的内饰,黑色的开衫上缀有小小的亮片,不禁感慨,已经九秩高龄的人,内心仍然如此精致,这是否是诗词之美对生活的浸染?环顾四周,不大的客厅里,到处都是叶先生的影子。

先生座椅对面的墙壁上,一幅画,几支粉荷亭亭玉立,几笔荷叶浓淡相宜。

旁边是一块写着“迦陵”二字的木匾。

“迦陵”是先生的号。

生于荷叶田田的六月,先生的小名叫“小荷”。

植本出蓬瀛,淤泥不染清叶先生上周刚从加拿大回国,这次与记者见面,她谈的最多的还是诗词。

“什么是诗?诗是对天地、草木、鸟兽,对人生的聚散离合的一种关怀。

”天气转凉,先生患了感冒,声音略有沙哑,“诗是情动于中而行于言。

”先生一生倡导“诗教”,提倡“吟诵”。

对于目前国内一些少儿国学班,让不识字的孩子摇头晃脑吟诵经典,向来温和的先生厉声反对,生怕这种不伦不类的做法“误人子弟!”在先生看来,学习诗词应该讲究“兴、道、讽、诵”,例如,学杜甫的《秋兴八首》,就应该先知杜甫其人,理解其际遇,然后再在吟诵中感受诗人的生命心魂。

说起挚爱的诗词,这位耄耋老人思维敏捷,记忆力惊人。

“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森……”说到兴奋处,先生吟诵起《秋兴八首》中第一首,通过婉转的古音,诗歌中生生不已的兴发感动的力量,让人心有所动。

似乎意犹未尽,尽管身体不适,先生过一会儿又吟诵了杜甫的《春夜喜雨》,还特意强调,“‘好雨知时节’,‘节’字是入声,‘当春乃发生’,‘发’字应读入声,这样念,平仄才对。

”叶先生回忆,自己小时候,全家人都热爱诗词。

“我常记得我父亲每当下雪,就吟一首‘大雪满天地,胡为仗剑游’。

我伯母跟我母亲,她们女子不像我伯父跟我父亲大声地在院子里吟诵,她们就在自己房子里面,拿一本诗‘呢呢喃喃’地吟诵。

九十回眸——《迦陵诗词稿》中之心路历程(上)4月17 日,叶嘉莹先生在京演讲“九十回眸———《迦陵诗词稿》中之心路历程”摄影/徐讯叶嘉莹3岁时与小舅李棪(左)及大弟叶嘉谋(右)合影1945年叶嘉莹大学毕业获学士学位留影编者按近日,叶嘉莹先生两度应邀赴京,先后出席中国艺术研究院、横山书院主办的“2014年文化中国讲坛·春季讲座”和中国外文局主办的中国古典文化专题讲座,并作“九十回眸——《迦陵诗词稿》中之心路历程”主题演讲,通过讲述其不同时期诗词创作的心路历程,分享了自己对人生的深刻感悟,展示了一代大家深厚的学术造诣和高尚的人格魅力。

值叶嘉莹先生九十华诞,本报将该演讲内容摘要刊登,以飨读者。

叶嘉莹我今天听了诸位嘉宾的讲话,我觉得我现在要讲的太狭窄了,太渺小了,实在不值得在大家面前来讲述。

因为我的题目非常个人化,是“九十回眸”。

我是1924年生人,现在是2014年,我是恰恰整整的来到这个世界上90年了。

之前有南开的校友跟我说,他们当年1979年入学时,在南开听我讲课,至今还记得我穿什么衣服啊、梳什么头发呀。

但你知道佛经上说过一句话,“若以色见我”,你如果只从外表来看我,“以音声求我”,只听我外表的讲话,是“人行邪道,不能见如来”(《金刚经》)。

我当然不是如来,但是我要说,我之所以为我,而且我已经来到世界上有90年之久了。

像我前些时候在南开大学“初识南开”的讲座上讲到的,你们今天看见我站在讲台上苍然白发的叶嘉莹,这是现在的、眼前的、刹那之间的我。

我站在这里,不只是我的形体,我的相貌——一个现在的、外表的一个叶嘉莹;我之所以成为现在的我,我有90年的人生的各种的经历——我的思想,我的感情,我的一切,为什么成了现在的这个样子,我是怎么样走过来的,这是我今天要讲的。

所以我说“九十回眸”。

但是“九十回眸”是“事往便同春水逝”,往事如烟,你什么都看不见了。

不过我这个人是有一个习惯,我从小就学诗,就读诗,就吟唱,我就随口可以唱一些个诗,所以我从很小,大概十一二岁就开始作诗。

诗词传播名人事例诗词传播名人事例99岁叶嘉莹一生只做一件事:传承中国古诗词|感动中国年度人物01昨天《感动中国2020年度人物颁奖盛典》在中央电视台综合频道播出,看到叶嘉莹先生出现在连线视频里,谦虚地说着:“我是教了一辈子书,一无所成,就是个老师”,瞬间泪崩。

在物质上,叶嘉莹确实一无所有——近几年她设立“迦陵基金”,将自己的积蓄和变卖房产收入累计3568万元全部捐赠,支持南开大学古典文化研究。

在精神上,叶嘉莹拥有丰厚的财富——她是继杨绛先生之后,中国最后一位女先生。

她是最美的“先生”,穿裙子的“士”。

苏茜茜在关于叶嘉莹的传记《若有诗书藏于心,岁月从不败美人》里说:“从民国起,很少有人再用先生来形容女性了,因为那必定出身书礼门厅,才情百巧;兼有留洋视野,博雅婉柔;历经时代风云,懿范长存。

”感动中国2020给叶嘉莹先生的颁奖词是:【桃李天下,传承一家。

你发掘诗歌的秘密,人们感发于你的传奇。

转蓬万里,情牵华夏,续易安灯火,得唐宋薪传,继静安绝学,贯中西文脉。

你是诗词的女儿,你是风雅的先生。

】叶嘉莹先生值得,诗词值得!02叶嘉莹,号迦陵, 1924年出生于北京一个书香世家。

这个古老的旧家庭,位于北京察院胡同老四合院,充满着诗情词韵。

父亲教她认字号,伯父教她读书、写诗,姨母教她学习《论语》。

叶嘉莹就是在古典文化中耳濡目染,渐渐长大。

但是,那一代学人,屡经战祸丧乱,哪怕出身名门,也难免生活困苦。

二十出头的叶嘉莹就开始养家,即使穿着打补丁的旗袍去给学生上课,她也丝毫没有感到窘迫。

“我穿一件补衣有什么关系?孔子说士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也。

如果你没有一个持守、一个理想,你以为穿的衣服不好,吃得饭不好,这就是可耻,那这样的人就不值一提了。

我所读的这些书包括诗词,使得我看重理想胜过外在的饥寒,我就不以为苦。

”现在的叶嘉莹名声日隆,可是她仍然不讲究吃穿,一人独立生活很多年,只有晚上请保姆做顿饭,第二天中午就吃点剩饭剩菜。

陈维崧《迦陵词》的遗民情怀书写

王毅

【期刊名称】《徐州工程学院学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2024(39)1

【摘要】阳羡词宗陈维崧是明清之际以词体书写遗民情怀的典型。

《迦陵词》中的遗民意识在主题上以怀人和怀物两方面书写予以体现,并形成文化语码。

前者常将抗清义士和隐逸高士作为咏怀对象,以今昔对比的手法寄寓王朝兴衰的感慨;后者则运用“举隅法”书写遗民群体的故国回忆。

《迦陵词》中的遗民书写有着由潜隐性向爆发性转变的明显印迹:一方面因为明亡时陈维崧年纪尚轻,但年岁的增长、游历的拓宽与家族复兴的无望唤醒其对往昔岁月的追念;另一方面则是政治安定的大环境下,陈维崧在康熙七年(1668)之后的社交活动中失去了龚鼎孳、冒襄、王士禛等人的庇护,无法再以贵族子弟身份加入社交圈,因而以文化“遗民”作为身份建构的策略。

【总页数】7页(P17-23)

【作者】王毅

【作者单位】扬州大学文学院

【正文语种】中文

【中图分类】I207.23

【相关文献】

1.论竹山词对迦陵词的影响

2.论迦陵词以文为词的倾向--兼评陈维崧革新词体的得失

3.稼轩词与迦陵词

4.遵循与悖离——论南宋遗民词中"渊明情怀"的书写

5.陈维崧《迦陵词》研究的回顾与反思

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

迦陵学诗心得的作文论诗者之才情自不待言,也正因如此,迦陵论诗犹重诗歌兴发感动之作用。

兹略录缪钺先生的序言以见其才情:“此种诗歌的灵心慧解实为善读诗与善说诗者应具之条件。

”迦陵论述诗,总是以兴发感动为其精神内涵,这也成为了本书最大的特色。

首先,迦陵论诗之于我的启发乃是眼界要宽阔。

其首篇《简谈中国诗体之演进》即上述诗骚,下逮现代诗。

论者首先应当有一种时间感,能于历史长河中揪出诗歌演进之线索。

此部丛稿对于中国诗歌发展脉络的把握是相当清晰的。

眼界开阔并非指其学识宽广,我所谓的“眼界开阔”是指学者应有的一种思维方式,不局限在固有的范围内。

如其在《漫谈中国旧诗的传统》的一文中,便有对于中国旧诗之评说是否需要西方新理论来补足扩展的问题。

其实这个问题倒不算是问题,吸纳西方理论来补足中国文学批评之不足是显然的。

迦陵从语文方面和思想方面论证了中国旧诗批评的优劣。

其忽略逻辑之思辨正待西学的补充。

然在引进西方新理论时,一些相应的问题便产生了。

迦陵看到了国人以西学评旧诗时容易犯的错误。

我们在评述旧诗时,首先应有良好的传统功底,这是首当其冲的,不要舍本逐末。

我认为这也是一个眼界宽广与否的问题。

于我这类刚入门的人来讲,问题就多了,如迦陵所说的:“我们在不断地背诵和研读中,虽曾有些自己的感受和心得,然而在开始时却往往既不能自信地也不能清晰地表白出来”之类问题,我也是感同身受。

这是我想说的第二点,也就是不能光有眼界,而不重视实际。

我辈多志向远大者,而无多少静心做学的人。

先贤早就说过“靡不有初,鲜克有终”,这话自是在说坚持的问题,但于其中我们也可以看出心态的一些问题。

世界太吵,我辈浮躁。

但将一切归罪于外界因素,我认为也是错的。

但看历史,每个朝代都有其黑暗的一面。

屈子放逐,乃赋《离骚》,至于韩愈之“不平则鸣”说,欧阳修之“穷而后工”说不正是极好的例证吗?我静不下心来,是社会的责任吗?我希望是我自身的问题。

问题出现了,那如何解决呢?于噩噩然中以度终日,终非良计,唯有埋首故纸堆。

2023.11文化·悦读62深情吟诵中华文化之美——读《迦陵各体诗文吟诵全集》■刘小兵编辑刘婷婷****************年近百岁的古典文学研究专家、南开大学教授、中央文史研究馆馆员叶嘉莹,一生痴迷中国诗词,为之著书立说、传道授业,可谓最富诗情的女先生。

在长期的教学实践中,先生一直致力于中华古典诗词的研究与传承。

她始终认为,学习中华古诗词,要赓续好吟诵传统,并以此为抓手,深入领会古典诗词的韵致,进而在不断启悟参透中,深刻把握中华传统文化的人文旨趣。

1924年出生于北京书香世家的叶嘉莹,童年时代就与中华古典诗词结下了不解之缘。

在祖父和父亲的悉心调教下,她从《四书》入手,以《唐诗三百诗》作为学习重点,针对每一首脍炙人口的唐诗,在理解背诵的基础上,力求逐字逐句大声吟诵出来。

这种学习古诗词的方法和习惯,一直保持至今。

她认为,古代文人雅士在创作古诗词的时候,通常是边写边吟。

有时候,反复的吟诵能激发他们的创作灵感,在一咏三叹中,提笔写下隽永深刻的绝句佳词。

后人在赏析中,不时以抑扬顿挫的吟诵方式细细品味,也能借助音律、节奏上的变化,体会和揣摩出作者的情感律动,较为准确地领会诗词的精深要义。

秉持这一文学初心,叶嘉莹借助写作《迦陵各体诗文吟诵全集》,阐释吟诵之于古诗词的内在勾连,分析其对于传承中华文化的独特价值,还纲举目张精心讲解320篇经典诗文的内在意蓄,且每首诗文,都配有她极富韵致的原声咏诵。

读者只要扫一下书页中的二维码,就能穿越跌宕起伏的声音甬道,感受古诗词的无穷魅力。

而书中遴选的仇英、陈洪绶、石涛等古代画家之传世作品,更是在情景交融的艺术氛围里,呈现出从视听到文字再到心灵的三重愉悦。

全书共分上、下两册,所选320篇经典篇目,涵盖中国古典诗赋词曲骈散文等多种文体。

他们中既有中国最早的诗歌总集《诗经》,中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集《楚辞》,展现汉魏六朝民歌为主的《乐府诗》,运用乐府旧曲来补作新词的《拟乐府》;也收录了一些有代表性的五言古诗、七言古诗,以及五言律诗、七言律诗等众多名篇。

论《迦陵诗词讲稿选辑》伴随文本阅读推介张力

方俊琦;李文蕾;郝桂珍

【期刊名称】《图书馆研究与工作》

【年(卷),期】2017(000)001

【摘要】叶嘉莹《迦陵诗词讲稿选辑》引入了大量的伴随文本阐释著者的"文本",同时对文本中的伴随文本进行详细的解读,解构文本带给读者的艺术和历史文化张力,可以说《迦陵诗词讲稿选辑》就是一部解构和建构文本文化场的伟大力作,在解构与建构的同时伴随产生的是作品所独具的阅读推介的张力.

【总页数】4页(P65-68)

【作者】方俊琦;李文蕾;郝桂珍

【作者单位】浙江师范大学图书馆浙江金华 321004;安徽建筑大学安徽合肥230022;浙江师范大学图书馆浙江金华 321004

【正文语种】中文

【中图分类】G236

【相关文献】

1.诗词与人生——谈迦陵师的古典诗词之路 [J], 曹庆鸿

2.西夏王陵发现的迦陵嫔迦 [J], 王效军

3.中英参照本《迦陵诗词论稿》序言——谈成书之经过及当年哈佛大学海陶玮教授与我合作研译中国诗词之理念 [J], 叶嘉莹

4.论叶嘉莹的《迦陵诗词稿》 [J], 刘勇刚

5.《迦陵诗词稿》中佛禅意蕴的三个层次 [J], 崔淼

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

叶嘉莹《迦陵诗词稿》叶嘉莹,号迦陵。

1924年7月出生于北京,祖居叶赫地,本姓叶赫纳兰。

因民国以后废除满族姓氏,方简化为“叶”氏。

现为南开大学中华古典文化研究所所长,博士生导师,加拿大籍中国古典文学专家,加拿大皇家学会院士,曾任台湾大学教授、美国哈佛大学、密歇根大学及哥伦比亚大学客座教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授,并受聘于国内多所大学客座教授及中国社会科学院文学所名誉研究员。

2012年6月被聘任为中央文史研究馆馆员。

1966年,叶嘉莹被台湾大学赴派往美国讲学,先后任美国密西根大学、哈佛大学客座教授。

这就使叶嘉莹教学与研究领域获得了更大的发展空间,她是当时为数不多的用英语讲授中国古典诗词的中国学者之一。

将西方文艺理论引入中国古典诗词研究,是叶嘉莹先生对中国古典诗词研究的重要贡献。

叶嘉莹先生结合西方文论中的阐释学、符号学和接受美学等理论对中国传统词学不断反思,将词分成了歌词之词、诗化之词、赋化之词三大类别,弥补了传统词学的偏失。

代表作品有《迦陵文集》十卷,《叶嘉莹作品集》二十四卷,《Studies in Chinese Poetry》,《王国维及其文学批评》,《中国词学的现代观》,《唐宋词十七讲》。

叶嘉莹教授的著作在中国古典文学界及广大诗词爱好者中有很广泛的影响。

《灵溪词说》还曾于1995年获教育部颁发的“全国高等学校首届人文社会科学研究成果优秀成果”一等奖。

叶嘉莹将几百万言的丰硕果实奉献给了中华大地,如今她已是桃李满天下。

“书生报国成何计,难忘诗騒李杜魂”是叶嘉莹用生命谱写的诗篇。

迦陵诗词稿初集诗稿秋蝶一九三九年时年十五几度惊飞欲起难,晚风翻怯舞衣单。

三秋一觉庄生梦,满地新霜月乍寒。

对窗前秋竹有感一九三九年记得年时花满庭,枝梢时见度流萤。

而今花落萤飞尽,忍向西风独自青。

小紫菊一九三九年阶前瘦影映柴扉,过尽征鸿露渐稀。

淡点秋妆无那恨,斜阳闲看蝶双飞。

咏莲一九四○年夏植本无蓬瀛,淤泥不染清。

如来原是幻,何以渡苍生。

《迦陵诗词稿》中的乡情

叶嘉莹

【期刊名称】《北京师范大学学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2005(000)004

【摘要】我家宁静的四合院及其所蕴涵的一种中国诗词的意境和家人从小的熏陶,孕育了我的知识生命和感情生命.从吟唱背诵到习作诗词,所谓"少年不识愁滋味,为赋新词强说愁".我上的辅大女校即当年恭王府第,院中的诗情画意、师生同学们的情谊,激发了我的诗情诗兴.后来我在自己的国家,无论是在北京还是在台北执教,听讲的同学都是同种族同文化的,讲课可以任意驰骋,而到了海外教书,实在有"失所今悲匍匐行"之感,每讲到杜甫<秋兴>八首,不由得热泪盈眶:"每依北斗望京华",不知何年何月才能返乡.文革一结束,我迫不及待申请回国,"今日我来真自喜,还乡值此中兴时".我在<迦陵诗词稿>中表达的乡情是"的历长明永夜时".

【总页数】8页(P96-103)

【作者】叶嘉莹

【作者单位】北京师范大学,北京文化发展研究院,北京,100875

【正文语种】中文

【中图分类】I206

【相关文献】

1.中英参照本《迦陵诗词论稿》序言——谈成书之经过及当年哈佛大学海陶玮教授与我合作研译中国诗词之理念 [J], 叶嘉莹

2.论叶嘉莹的《迦陵诗词稿》 [J], 刘勇刚

3.《迦陵诗词稿》中佛禅意蕴的三个层次 [J], 崔淼

4.慧眼·灵心·妙解--读迦陵诗词论稿札记 [J], 王振声

5.葉嘉莹《迦陵诗词稿》序 [J], 缪钺

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

葉嘉莹《迦陵诗词稿》序

缪钺

【期刊名称】《中国文化》

【年(卷),期】1990()2

【摘要】加拿大籍華裔學者葉嘉瑩教授自一九八二年始,每歲夏間來成都,與余撢研評論唐五代兩宋詞,竭四年之力,至一九八六年,共撰《靈谿詞說》四十二篇,自創體例,發抒所得,既已刊行问世矣。

葉君嘗出示其舊作詩詞,而每有新什,亦必就余商榷利病,不憚删改。

數年前,其女弟子某君輯錄葉君所作刊於台灣,曰《迦陵詩詞稿》(附有散曲),去取未盡當也。

葉君擬删補重刊,乞序於余。

【总页数】3页(P184-186)

【关键词】女弟子;去取;唐五代;一九;利病;余不;花阴;代不乏人;深山大泽;李商隐【作者】缪钺

【作者单位】四川大學歷史系

【正文语种】中文

【中图分类】G12

【相关文献】

1.从《迦陵论词丛稿》看叶嘉莹先生的研究方法 [J], 贾先奎

2.论叶嘉莹的《迦陵诗词稿》 [J], 刘勇刚

3.\"迦陵杯\"与叶嘉莹先生的诗教传播 [J], 于家慧

4.“迦陵杯”与叶嘉莹先生的诗教传播 [J], 于家慧

5.深情吟诵中华文化之美

——读叶嘉莹《迦陵各体诗文吟诵全集》 [J], 刘小兵

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

九十回眸——《迦陵诗词稿》中之心路历程(下)查看大图叶嘉莹先生在南开大学寓所(2014 年5 月)摄影/吴军辉查看大图著名书画家范曾为叶嘉莹先生作画贺九十寿查看大图1999 年中华古典文化研究所大楼落成(右三为叶嘉莹)叶嘉莹1945年,就是抗战胜利的那一年,我大学毕业后就去教中学了。

我这个人天生来就是教书的材料,我教了一个中学,大家觉得教得好,就有第二个中学找你去兼课,第二个中学一接,第三个中学就来找你去兼课。

你们不能想象我教了多少班。

然后在差不多接近结婚的年龄,有一个中学的老师就很欣赏我,把她弟弟介绍给我了。

她弟弟本来在秦皇岛工作,我在北京,他就总是跑回来,找了他一个同学的弟弟来找我的弟弟,整天在我们家打乒乓球,忽然有一天他失业了,就贫病交加在北京。

后来他有一个亲戚,给他在南京的海军找到了一个士兵学校的教官的工作,他就要让我跟他订婚,否则就不走。

那我想,他可能因为总是跑到北京来才把工作丢掉了,我就答应了他。

他因为要到南京的海军工作,我就跟随他到了南京,而不到半年,他们海军就到了台湾,我就跟随他到了台湾。

而我这个人天生来是教书的,所以我很快就找到一个教书的工作,在彰化。

到了台湾第二年暑假中我生了我的女儿,不过只有半年的时候,我先生趁着圣诞新年的假期,从左营的海军到彰化来看我们,他是那个圣诞夜,ChristmasEve,24日到的,25日一大早,天还没有亮,就来了一群海军的官兵,把我先生带走了,说他有匪谍嫌疑。

那我不放心,我就带着我4个月大的女儿,跟他到了左营。

等了几天,我想打听他的消息,一点消息都没有。

但我还要维持我跟我孩子的生活,所以没有办法,我就又坐着火车回到彰化。

见到彰化女中的同事,她们说你先生怎么样了,我说没有什么问题,他留在那边还在工作。

可是我隐藏也隐藏不过,第二年的夏天六月,我的女儿还没有周岁,又来了一批人,把我住的宿舍给包围了,把我跟当时那个彰化女中的女校长还有另外一个女老师统统关起来还不说,还把学校另外6个老师也关起来了,说我们都有思想问题。

然后他们要把我们送到台北的警备司令部。

我就抱着我吃奶的女儿,去找了当时他们的警察局的局长。

我说我先生已经关起来了,我从大陆到这边来,无亲无故,没有朋友,你把我跟我的女儿带到台北,万一发生点什么事情,我连一个交托的人都没有,彰化这里,我至少教了一年多的书,你就把我关在你的警察局,反正我也跑不了。

而那个警察局长还不错,他就把我放出来了。

虽然放出来了,但你是有匪谍嫌疑的人,就不可以再工作,我就无家可归了。

欧阳修说“无一瓦之覆、一垅之植以庇而为生”,我就是连一片瓦都没有,所以我没有办法,我就去投奔了我先生的一个亲戚。

当时他们生活也很紧张,我就在走廊上,每天晚上打一个地铺。

我是从这样的生活过来的,我曾经写了一首诗《转蓬》:转蓬辞故土,离乱断乡根。

已叹身无托,翻惊祸有门。

覆盆天莫问,落井世谁援。

剩抚怀中女,深宵忍泪吞。

这首诗当时没有一个人看见过,一直到1979年我回国以后,这个河北教育出版社,给我出版了一系列的作品,我才敢把我这个作品收进来,这个作品在台湾当时是不能够发表的。

我说“转蓬辞故土,离乱断乡根”,我就如同一个随风飘转的蓬草,在离乱之中,从此与故乡隔绝。

“已叹身无托”,真是,我先生也不在,连个家都没有,没有工作,没有家庭,连个床铺都没有,“已叹身无托,翻惊祸有门。

”“覆盆天莫问,落井世谁援”,当时谁都不敢沾惹你,凡是有匪谍嫌疑的人,没有人敢沾惹你的。

所以我就写了这样的诗,“覆盆天莫问,落井世谁援。

剩抚怀中女,深宵忍泪吞。

”后来,我带着我女儿找到一个私立的中学去那里教书,而我先生仍然一点消息都没有,我的老家——北京我的家人、我的老师、朋友,一点消息没有。

所以当时我又写了一首《浣溪沙》(一九五一年台南作):一树猩红艳艳姿。

凤凰花发最高枝。

惊心节序逝如斯。

中岁心情忧患后,南台风物夏初时。

昨宵明月动乡思。

凡是我写的诗,都是真实的感情,真实的景物。

我说“一树猩红艳艳姿”,南台湾有一种树,叫凤凰木,很高大的树,很茂密的对生的羽状的叶子,每当夏天六月的时候,就开出来火红的满树的红花,给人的印象非常的深刻。

因为我在北京没有看过这种花,我在台湾经过患难,看到这个花开,每年夏天开,说“一树猩红艳艳姿”,每次花一开,就是又过了一年,所以说“惊心节序逝如斯”。

你看到凤凰花开,你知道这一年又过去了,一年两年三年,我先生没有音信,不能回来。

我带着我的女儿,在私立中学教书。

同事学生都问我,怎么老看不见你先生?我一个年轻的女子,带着个吃奶的孩子,是什么来历呢?我没有办法跟人解说。

我不能说我先生有思想问题被关了,这样的话,连私立中学都不叫我教书了,所以我就什么都不说。

我只看到每一年的凤凰花开,又一年过去了,“一树猩红艳艳姿。

惊心节序逝如斯。

”我的年华,真是“惊心节序逝如斯”。

“中岁心情忧患后”,我说“中岁心情”,那一年是哪一年?是1951年。

我1924年生人,当时我只不过是27岁啊,我说“中岁心情”,因为我虽然现实的年龄只有27岁,但是我经过离乱和忧患,我的心情是“中岁心情”。

所以我说,“中岁心情忧患后,南台风物(是)夏初时。

昨宵明月(是)动乡思。

”看到天上的月亮,哪一天我才能够回到我的故乡?当时,我们都说它是北平。

什么时候我的先生才会回来?我在乱离之中,我一个孤单的女子,带着一个女儿,身份不明,人家都带着疑问的眼光看。

这是我所过的生活。

后来生活当然有了转折,三年多以后,我先生回来了。

回来了就证明,我们没有思想问题,所以就有人请我去台北的中学教书。

我一到台北,我这人天生是教书的料,就有很多人找我去教书。

先是台大有些个我的旧日的老师,邀请我到台大教书,后来又邀请我到淡江大学、辅仁大学去教。

教了那么多书,就有一个机会。

我们大陆当年“竹幕深垂”,不跟资本主义来往,所以西方有很多汉学家,只有跑到台湾去研究。

到了台湾一看,台湾大学、淡江大学、辅仁大学、教育电台、教育电视台,都是你叶嘉莹在讲嘛,他们就跑来听我的课。

然后我们台湾大学的钱思亮校长,就把我交换到了北美的密歇根州立大学。

要出去之前,美国派来一个人来interview,当时来口试的是哈佛大学的professorHightower,他口试完了以后就要把我邀请到哈佛大学去。

但钱校长说不可以,他跟人签了约的,所以我就必须去密歇根。

我先生内心是有准备的,他不想留在台湾,所以他说你出去的时候,就把两个女儿带出去。

说一年之后交换的教授可以申请眷属,就把我先生接出去了。

然后第二年哈佛大学就把我请到哈佛大学,做客座教授。

到了暑假,两年的交换期满,我就要回台湾。

哈佛大学的Hightower 教授就留我,说你先生也在这里,两个女儿也在这里,而且台湾把你们关了那么久,为什么你要回去。

但我坚持要回去。

我说第一个我要守信用,我的交换是两年,而且台湾那3个大学请我去教书的人,都是我的长辈我的老师,我不能对他们失信。

还有,我八十岁的老父亲在台湾,我不能把我父亲一个人留在台湾。

所以我坚持要回去。

临走的时候,我写了《一九六八年秋留别哈佛三首》:其一又到人间落叶时,飘飘行色我何之。

曰归妄自悲乡远,命驾真当泣路歧。

早是神州非故土,更留弱女向天涯。

浮生可叹浮家客,却羡浮槎有定期。

你们现在去哈佛大学可以看到,从学生活动中心到校园的本区,在中间有一大片的草地,所有的车辆都是从底下通过的,很安静。

可是我初到那里的时候,上边都是非常频繁的汽车的往来。

那个夏天刚刚把这个地下通道修成,刚刚把一片草地铺上,我一个人走在草地上,就忽然间跑出来两句诗,我常常开玩笑,说我的诗不是作出来的,都是自己跑出来的。

跑出来的两句诗就是“又到人间落叶时,飘飘行色我何之”,当时我正在跟哈佛大学的High-tower教授谈论着我要回台湾的事,我经过他们新修成的这一片草地,当时已是九月天气,“又到人间落叶时”,这个时节的盛衰令人感慨,而且我在哈佛的办公室,窗外有一大棵枫树,每年看它长叶,看它秋天的变红,看它冬天盖满了白),现在是第二年,“又到人间落叶时,飘飘行色我何之”,我到哪里去,我是想回大陆的,可是那是哪一年你知道,那是1968年,我们大陆是正在“文化大革命”,我不敢回去。

台湾我当然是要回去,可是我先生和两个女儿不能跟我回去,而大陆我又不敢回去,所以我说“飘飘行色我何之”。

“曰归枉自悲乡远”,《诗经》上说“曰归曰归”,“胡不归”,我倒想回到我的北京的老家,“曰归枉自悲乡远,命驾真当泣路歧”,我现在要走,我到哪里去?我是听他们的劝告就留在美国,还是我要回大陆,还是我要回台湾?“飘飘行色我何之”,我现在又要上路了,“命驾真当泣路歧”,我到哪里去?“早是神州非故土”,神州大陆是我的故乡,可是“文化大革命”我回不去了。

“更留弱女向天涯”,我两个女儿还没有成年,我要把她们留在美国了。

“浮生可叹浮家客,却羡浮槎有定期”,传说那个浮槎,每年还会回来,但是我不知道我未来究竟要归向哪里,所以我说“却羡浮槎有定期”。

我临走的时候,请Hightower先生给我先生介绍了一个工作,教汉语。

可是没想到,我先生的工作只教了一年就失业了,我一个人在台湾工作的收入,养活不起他们啊。

恰好这样,所以Hightower又约我还回到美国去。

我要回美国的时候,因为我要把我父亲也办出去才可以,美国在台湾的这个办事处说这种情况我不能给你签证,你要办移民,那就没有办成功。

后来因为种种的机缘,我就留在了温哥华的UBC 大学。

而在UBC大学,我不只要带学过中文的研究生,还要教完全没有中文背景的大班的课程。

我当时真是别无选择,每天晚上查生字到两点,第二天到学校去给那些个不懂中文的外国学生讲课。

可是你知道,天下事情非常奇妙的。

我的英文虽然不好,可是我的学生非常喜欢听我的课,因为他们从我所述说的,感受到了我们中国诗词里边的生命和感情。

所以一个人要真诚,中国的易经上就说:“修辞,立其诚”。

做人,做文章,都要以真诚对人,不要说些冠冕堂皇的、虚伪的那些个假话。

于是我就在温哥华留下来了,而且加拿大史无前例,我只教了半年,就给了我终身聘书。

所以,我就留在了加拿大。

过了几年,我大女儿和小女儿先后大学毕业了结了婚。

我还曾对大女儿说,你生了孩子我可以帮你照看。

1976年我去美国开会,沿途先到多伦多大女儿家,开完会又去费城看望小女儿家。

那时候,我真的是内心充满了安慰。

我想我这一生受尽了千辛万苦,现在毕竟安定下来了。

但谁知就在我动这一念的时候,上天给了我惩罚。

我的大女儿跟我大女婿,出去旅游开车出了车祸,两个人同时不在了。

所以我就写了哭女诗十首。

第一首:噩耗惊心午夜闻,呼天肠断信难真。

何期小别才三日,竟尔人天两地分。

第三首:历劫还家泪满衣,春光依旧事全非。

门前又见樱花发,可信吾儿竟不归。

“历劫还家泪满衣,春光依旧事全非。

”我在费城听到了这个消息,到多伦多给我大女儿办了丧事。