多自由度体系地震反应分析

- 格式:pptx

- 大小:379.20 KB

- 文档页数:16

结构地震反应的分析方法与理论随着人们对地震和结构动力特性认识程度的加深,结构的抗震理论大体可以划分为静力分析、反应谱分析和动力分析三个阶段。

2.2.1静力分析理论水平静力抗震理论[25]始创于意大利,发展于日本。

该理论认为:结构所受的地震作作用可以简化为作用于结构的等效水平静力,其大小等于结构重力荷载乘以地震系数,即: /F G g kG =α= (2.1)静力理论认为结构是刚性的,故结构上任何一点的振动加速度均等于地震动加速度,结构上各部位单位质量所受到的地震作用是相等的。

它忽略了结构的变形特征,没有考虑结构的动力特性,与实际情况相差较远。

随着工程抗震研究的发展,对地震认识的深入,此法已经淘汰。

2.2.2反应谱理论上世纪40年代以后,由于计算机技术的应用,在取得了较多的强震记录的基础上,产生了反应谱理论。

反应谱分析方法[25][26]是一种将模态分析的结果与一个已知的谱联系起来计算模型的作用效应的分析技术。

反应谱是指单自由度体系最大地震反应与结构体系自振周期的关系曲线。

为了便于计算,《抗震规范》采用相对于重力加速度的单质点绝对最大加速度,即/a S g 与体系自振周期T 之间的关系作为设计用反应谱,并将/a S g 用α表示,称为地震影响系数,如图2-5所示。

单自由度弹体系水平地震反应微分方程为:()()()()0mx t cx t kx t mx t ++=- (2.2)由上式得:()()()()0m x t x t k x t c x t-+=+⎡⎤⎣⎦ (2.3) 上式等号右边的阻尼力项()cx t 相对于弹性恢复力项()kx t 来说是一个可以略去的微量,故:()()()0m x t x t kx t -+=⎡⎤⎣⎦ (2.4)由反应谱理论,水平地震作用为:/a a F mS S gG G ===α (2.5)/a S g α= (2.6)α——地震影响系数;a S ——质点的绝对最大加速度;图2-5 地震影响系数α曲线Fig.2-5 seismic influence coefficient α vurves上升阶段 ()max 0.45 5.5T α=+α (00.1T ≤≤) (2.7) 水平阶段 α=max α (0.1g T T <≤) (2.8)曲线下降段 max g T T γ2⎛⎫α=ηα ⎪⎝⎭(5g g T T T <≤) (2.9) 直线下降段 ()max 0.25g T T γ21⎡⎤α=η-η-α⎣⎦ (5 6.0g T T <≤) max α——地震影响系数最大值;g T ——场地特征周期。

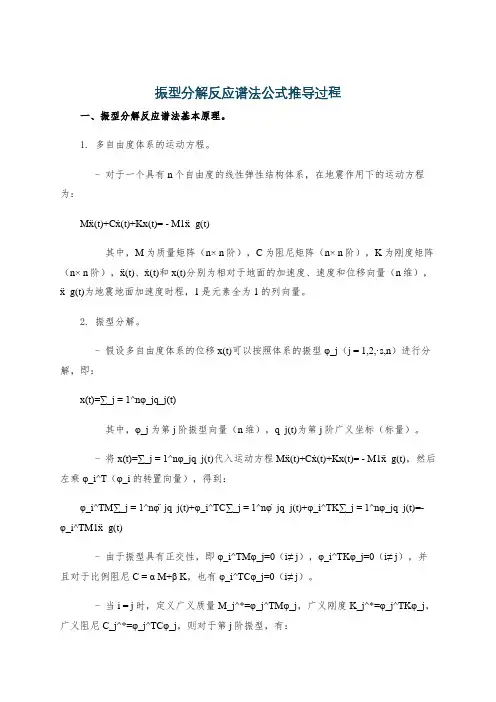

振型分解反应谱法公式推导过程一、振型分解反应谱法基本原理。

1. 多自由度体系的运动方程。

- 对于一个具有n个自由度的线性弹性结构体系,在地震作用下的运动方程为:M ẍ(t)+C ẋ(t)+Kx(t)= - M1ẍ_g(t)其中,M为质量矩阵(n× n阶),C为阻尼矩阵(n× n阶),K为刚度矩阵(n× n阶),ẍ(t)、ẋ(t)和x(t)分别为相对于地面的加速度、速度和位移向量(n维),ẍ_g(t)为地震地面加速度时程,1是元素全为1的列向量。

2. 振型分解。

- 假设多自由度体系的位移x(t)可以按照体系的振型φ_j(j = 1,2,·s,n)进行分解,即:x(t)=∑_j = 1^nφ_jq_j(t)其中,φ_j为第j阶振型向量(n维),q_j(t)为第j阶广义坐标(标量)。

- 将x(t)=∑_j = 1^nφ_jq_j(t)代入运动方程M ẍ(t)+C ẋ(t)+Kx(t)= - M1ẍ_g(t),然后左乘φ_i^T(φ_i的转置向量),得到:φ_i^TM∑_j = 1^nφ̈_jq_j(t)+φ_i^TC∑_j = 1^nφ̇_jq_j(t)+φ_i^TK∑_j = 1^nφ_jq_j(t)=-φ_i^TM1ẍ_g(t)- 由于振型具有正交性,即φ_i^TMφ_j=0(i≠ j),φ_i^TKφ_j=0(i≠ j),并且对于比例阻尼C = α M+β K,也有φ_i^TCφ_j=0(i≠ j)。

- 当i = j时,定义广义质量M_j^*=φ_j^TMφ_j,广义刚度K_j^*=φ_j^TKφ_j,广义阻尼C_j^*=φ_j^TCφ_j,则对于第j阶振型,有:M_j^*q_j(t)+C_j^*q_j(t)+K_j^*q_j(t)=-φ_j^TM1ẍ_g(t)进一步化为标准形式:q_j(t)+2ξ_jω_j q_j(t)+ω_j^2q_j(t)=-frac{φ_j^TM1}{M_j^*}ẍ_g(t)其中,ω_j=√((K_j)^*)/(M_{j)^*}为第j阶圆频率,ξ_j=frac{C_j^*}{2M_j^*ω_j}为第j阶阻尼比。

建筑物地震反应及抗震设防水平的数学模型分析与优化设计随着人们对建筑物抗震能力的重视,建筑物地震反应及抗震设防水平的数学模型分析与优化设计日益受到关注。

在本文中,我们将探讨建筑物地震反应的数学模型,并探讨如何根据这些模型来优化建筑物的抗震设防水平。

首先,我们需要了解建筑物地震反应的数学模型。

建筑物在地震作用下会产生振动,我们可以使用动力学理论来描述建筑物的地震反应。

其中,最常用的数学模型是单自由度振动系统模型和多自由度振动系统模型。

在单自由度振动系统模型中,建筑物被简化为一个质点,其只在一个方向上进行振动。

该模型可以用阻尼比、自然频率和地震加速度等参数来描述建筑物的地震反应情况。

而多自由度振动系统模型则更加复杂,可以描述建筑物在不同方向上的振动情况。

该模型可以通过求解建筑物的质量矩阵、刚度矩阵和地震作用矩阵,得到建筑物的地震反应。

基于以上数学模型,我们可以进一步优化建筑物的抗震设防水平。

在优化设计中,我们需要考虑到以下几个关键因素:首先,地震荷载的输入。

地震荷载是建筑物地震反应的主要来源,我们需要根据地震波的特性和建筑物的特点,来确定地震荷载的输入。

其次,结构的抗震性能。

结构的抗震性能取决于材料的强度和刚度,以及结构形式的合理性。

通过优化结构的构造和使用高强度材料,可以提高结构的抗震性能。

此外,地基的抗震性能也是建筑物抗震设防的重要因素。

地基的抗震性能受到土壤的力学性质和地震波传播特性的影响。

通过针对不同地基条件进行合理的地基处理,可以提高建筑物的抗震性能。

最后,抗震设防水平的评估与验证。

在优化设计完成后,我们需要进行抗震设防水平的评估与验证,以确保建筑物在地震发生时具备足够的抗震能力。

评估与验证可以通过地震动力学分析和结构响应仿真等方法来进行。

综上所述,建筑物地震反应及抗震设防水平的数学模型分析与优化设计是一个复杂而关键的工程问题。

通过建立合适的数学模型,并结合优化设计的原则,可以提高建筑物的抗震能力,保障人民生命财产的安全。