中国现代城市规划史

- 格式:ppt

- 大小:13.69 MB

- 文档页数:40

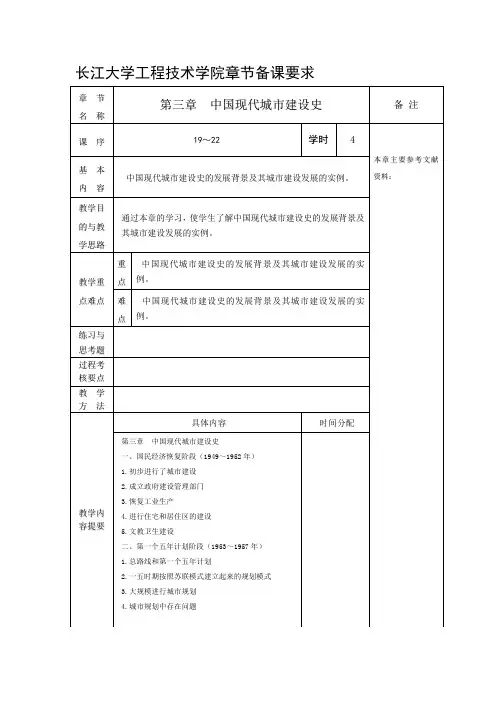

中国内地的城市规划发展的历程可以分为四个阶段:第一阶段(1950-1957)这一时期是中国城市规划的起步阶段。

“原苏联模式”规划方式的引入拉开了中国现代城市规划历史的序幕。

这一时期城市规划的主要特征是以安排项目建设的空间布局为主导,城市建设和住宅建设实行同步配套进行。

例如为配合156 项重点建设项目的需要,及时地对西安、兰州、包头、太原、成都、武汉、长春、洛阳等8大城市,进行了总体规划和近期工业区的修建性详细规划。

与此同时,根据国家第一个五年经济计划的安排,一批建设条件好的如北京、上海等十多个原有城市也开展了当时被称之为初步规划的城市规划设计工作。

“原苏联模式”是一种理想蓝图式的规划,作为国家经济建设的调控管理,具有“国民经济计划延续”实施的保证作用。

这种规划是西方国家物质规划的一种异化,带有强烈的工业文化的理性主义色彩,缺乏人情化。

但在当时中国内地大规模物质建设的特定环境下,富有许多实际的意义,规划较好的配合了工业建设,也为中国的城市规划事业奠定了开创性的基础。

这一阶段,被认为是中国内地城市规划史上的“第一个春天”。

第二阶段(1958-1965)这一时期是中国城市规划的动荡阶段。

在这一阶段,由于经济起伏波动较大,因此也必然影响城市规划的发展。

为了适应“大跃进”的需要,规划界提出普遍开展简化内容的“快速规划”。

到后来“三线建设”时期,城市规划被迫处于停滞状态。

只有为了满足少数大型工业工艺需要,在一些山沟里出现了新型山区城市规划。

这一时期城市建设的思想是“先生产,后生活”,以“干打垒”式的节约为主题,实行“靠山、分散、隐蔽”的原则,采取低标准、大分散、乡村型城市的规划手法,未能脱离旧模式的框架。

结果是造成全国城市基础设施严重欠账,影响了人们的生产与生活,进而影响了城市的发展。

第三阶段(1966-1977)这一时期是中国内地城市规划发展的停滞阶段。

这一阶段正值“文化大革命”时期,全国经济发展速度缓慢甚至停滞,大批知识青年上山下乡,干部下放农村。

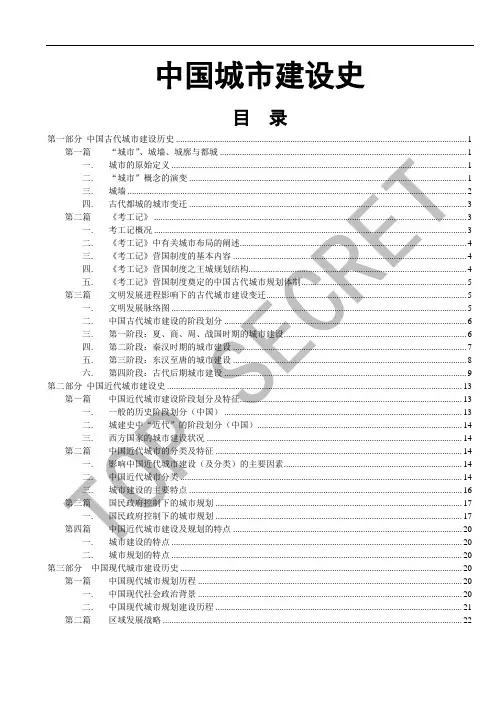

中国城市建设史目录第一部分中国古代城市建设历史 (1)第一篇“城市”、城墙、城廓与都城 (1)一. 城市的原始定义 (1)二. “城市”概念的演变 (1)三. 城墙 (2)四. 古代都城的城市变迁 (3)第二篇《考工记》 (3)一. 考工记概况 (3)二. 《考工记》中有关城市布局的阐述 (4)三. 《考工记》营国制度的基本内容 (4)四. 《考工记》营国制度之王城规划结构 (4)五. 《考工记》营国制度奠定的中国古代城市规划体制 (5)第三篇文明发展进程影响下的古代城市建设变迁 (5)一. 文明发展脉络图 (5)二. 中国古代城市建设的阶段划分 (6)三. 第一阶段:夏、商、周、战国时期的城市建设 (6)四. 第二阶段:秦汉时期的城市建设 (7)五. 第三阶段:东汉至唐的城市建设 (8)六. 第四阶段:古代后期城市建设 (9)第二部分中国近代城市建设史 (13)第一篇中国近代城市建设阶段划分及特征 (13)一. 一般的历史阶段划分(中国) (13)二. 城建史中“近代”的阶段划分(中国) (14)三. 西方国家的城市建设状况 (14)第二篇中国近代城市的分类及特征 (14)一. 影响中国近代城市建设(及分类)的主要因素 (14)二. 中国近代城市分类 (14)三. 城市建设的主要特点 (16)第三篇国民政府控制下的城市规划 (17)一. 国民政府控制下的城市规划 (17)第四篇中国近代城市建设及规划的特点 (20)一. 城市建设的特点 (20)二. 城市规划的特点 (20)第三部分中国现代城市建设历史 (20)第一篇中国现代城市规划历程 (20)一. 中国现代社会政治背景 (20)二. 中国现代城市规划建设历程 (21)第二篇区域发展战略 (22)中国城市建设史第一部分中国古代城市建设历史第一篇“城市”、城墙、城廓与都城一.城市的原始定义1. 城市的原始定义在西周文献中虽最早出现“城市”一词,却是两个独立的含义,不应连缀。

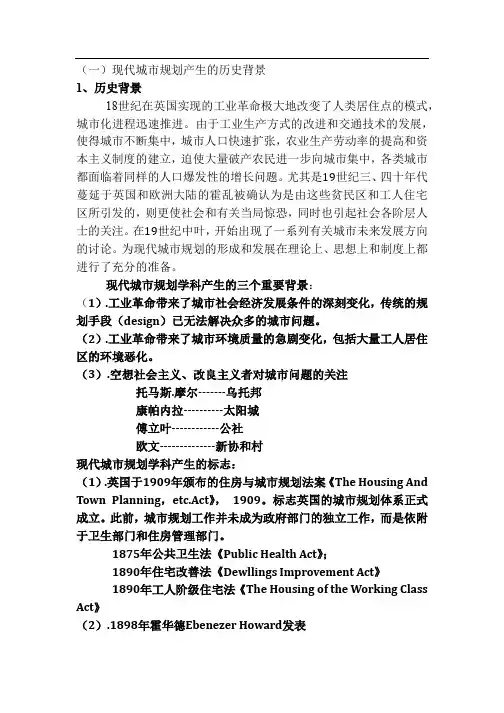

(一)现代城市规划产生的历史背景1、历史背景18世纪在英国实现的工业革命极大地改变了人类居住点的模式,城市化进程迅速推进。

由于工业生产方式的改进和交通技术的发展,使得城市不断集中,城市人口快速扩张,农业生产劳动率的提高和资本主义制度的建立,迫使大量破产农民进一步向城市集中,各类城市都面临着同样的人口爆发性的增长问题。

尤其是19世纪三、四十年代蔓延于英国和欧洲大陆的霍乱被确认为是由这些贫民区和工人住宅区所引发的,则更使社会和有关当局惊恐,同时也引起社会各阶层人士的关注。

在19世纪中叶,开始出现了一系列有关城市未来发展方向的讨论。

为现代城市规划的形成和发展在理论上、思想上和制度上都进行了充分的准备。

现代城市规划学科产生的三个重要背景:(1).工业革命带来了城市社会经济发展条件的深刻变化,传统的规划手段(design)已无法解决众多的城市问题。

(2).工业革命带来了城市环境质量的急剧变化,包括大量工人居住区的环境恶化。

(3).空想社会主义、改良主义者对城市问题的关注托马斯.摩尔-------乌托邦康帕内拉----------太阳城傅立叶------------公社欧文--------------新协和村现代城市规划学科产生的标志:(1).英国于1909年颁布的住房与城市规划法案《The Housing And Town Planning,etc.Act》,1909。

标志英国的城市规划体系正式成立。

此前,城市规划工作并未成为政府部门的独立工作,而是依附于卫生部门和住房管理部门。

1875年公共卫生法《Public Health Act》;1890年住宅改善法《Dewllings Improvement Act》1890年工人阶级住宅法《The Housing of the Working Class Act》(2).1898年霍华德Ebenezer Howard发表《明日----一条通向真正和平改革的道路》《Tomorrow----a Peaceful Path to Real Reform》提出“Garden City”的田园城市规划理论。

城市规划历史与理论第一部分中国城市发展史第一节城市的形成与概念一、城市的形成1. 居民点的形成人类的第一次劳动大分工(农业与畜牧业分离)导致了居民点的形成。

2. 城市的形成人类的第二次大分工(商业与手工业从农业中分离出来)导致形成了最初的城市。

城市的定义?两个概念——城和市。

城:防御性的构筑物。

“筑城以为君,造郭以为民” 《吕氏春秋》市:交易场所。

“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。

” 《易经》“城市”——有着商业交换和防御职能的居民点。

3. “城郭”之构频繁的战争使城市成为兼具统治中心和经济中心双重功能的空间实体:“城”、“郭”相套布局方式——“城”集中了宫殿官署;“郭”是地主、商人、手工业者的居住区、市场、手工业作坊。

第二节城市发展的动力一、古代城市结构的三个主要动力要素古代城市结构的三大要素:统治机构(宫廷、官署);手工业区和商业区;居民区。

城市在根本上讲是生产力发展,社会进步的产物;城市在集聚、生成及定型的具体过程中,总是受控于三大主要动力要素:王权、商业与手工业相应构筑了城市发展的三个台阶:◆王权城堡:夏及以前◆王权+手工业中心:商、周◆王权+手工业+商业中心:春秋战国及以后二、王权在城市诞生中的作用1.社会大分工的作用:(商业与手工业从农业中分离出来)——促成生产力的迅猛发展;——产生剩余价值;——出现阶级分化,造就王权;——“筑城以卫君,造郭以守民”。

——中国古代城市的典型形式:高大的宫殿居中,方格路网,环以坚固城墙。

2.西周王城制度西周城市作为宗法分封政体和礼制社会组织的一个部分,进入政治制度的序列,较之前代城市单纯的暴力工具形象,升华到了一个新的层次。

《周礼•考工记》中记载西周王城制度:“匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,前朝一夫。

”“匠人营国”:指丈量土地建设城市。

“方九里”:指城市是每边九里的方形。

“旁三门”:指城市每边设三门。

述上海市上海市简称沪。

地处我国东部海岸中段,长江入海口。

自古为海边渔村,春秋为吴国地,战国时为楚国春申君封邑,宋设镇,始称上海。

1927年设市。

现为我国三大直辖市之一,辖14区、6县。

为我国对外开放城市之一。

全市面积5800平方千米。

人口1415万(1949年503 万入),其中城市人口约869万。

是我国第一大城市,也是世界大都市之一。

上海地处长江三角洲平原东端,市西部青浦、松江、金山一带,大约六千年前就己成陆,市区成陆年代较晚,约在十世纪中叶的五代未才全部形成。

地势低平,平均海拔4米左右,仅西部松江县有少数残丘,天马山最高,海拔97.5米。

长江口的崇明岛面积950多平方千米,是我国仅次于台湾、海南的第三大岛。

亚热带湿润季风气候,四季分明。

一月平均气温3.5℃,七月27.8℃,无霜期8个多月。

年降水量1124毫米。

6月中起有约20 天梅雨季节。

79月有台风雨。

主要河湖有源于太湖、流入长江的黄浦江及其支流吴淞江、青浦淀山湖。

上海是中国最大的工业城市,近代工业的发展历史有100多年。

但旧上海是帝国主义压榨中国人民的据点,被称为“冒险家的乐园”。

建国以来,上海轻纺工业经改造调整,进一步发展了化纤、塑料、日用化工、耐用消费品、家用电器等部门。

而重工业、冶金、石油化工、机械、电子等部门也发展迅速,航空、航天、汽车工业正在崛起,已成为能生产高精尖产品的综合性工业基地。

工业总产值和上交税利约占全国的十分之一和五分之一。

化纤、电子计算机、照相机等产量占全国40%以上。

上海是我国最大的商业、金融中心,内外贸易额均居全国各大贸易中心首位,社会商品零售总额也在全国四个直辖市中居第一位。

服装、毛呢、皮鞋、化妆品、儿童玩具、金银饰品、各种传统工艺品、食品,花色品种齐全,是驰誉国内外的购物中心。

外贸出口总值约占全国的四分之一。

近年来上海金融业务迅速发展,在国内外金融交往中占有重要地位,在伦敦、巴黎、纽约、新加坡、香港等国际金融中心设有联行。

城市建设史与规划史城市建设史与规划史随着人类社会不断发展和城市进程的不断加速,城市建设成为人们关注的焦点之一。

城市建设史是城市发展的重要历史,反映了城市对社会经济和文化的影响。

而城市规划史则是城市建设史中的一个重要方面,是指城市的整体布局和规划设计。

那么,城市建设史与规划史的演变和发展,究竟是怎样的?本文将逐一介绍。

一、城市建设史城市建设史是城市的发展史,由于城市的起源和发展与不同的时代和地域背景密切相关,因此,建设史的发展历程也让人们感受到了城市的多彩和多样。

总体而言,城市建设史可以按照人类社会发展阶段划分,可分为以下几个阶段。

1.原始社会时期(公元前4000年-公元前3000年)原始社会时期的城市建设主要以人类社会化进程的初步阶段为基础。

此时城市的规模较小,生活方式和经济活动多以游牧、狩猎、渔业和农业为主。

2. 文明时期(公元前3000年-公元前500年)随着历史的发展,人们的社会结构不断发展,城市也显现出不同的形态。

在古代文明时期,城市的建设被视为国家和政治进程的象征,一些重要的城市如古埃及的金字塔、古巴比伦的神庙、古希腊的城邦和罗马帝国的港口等都是这个时期重要的代表。

3. 中世纪时期(公元500年-公元1500年)中世纪时期城市建设逐渐演化为以城壕、城墙和城门等建筑物为主,同时,城市的居民人口密度和集中度也逐渐提高,城市贸易和商业活动也越来越活跃。

4. 工业时期(18世纪-20世纪初)从18世纪开始,随着工业革命的兴起,城市也发生了极大的转变。

在这个历史时期,城市的建设更多地侧重于新兴产业和工业化。

城市的贸易和人口逐渐增加,城市的面积和空间布局也逐渐扩大,城市面貌发生了根本性的改变。

5. 现代时期(20世纪中期以后)自20世纪中期以来,城市建设又进一步发展为以现代化和科技化为主。

大规模的城市化进程让城市的规模和巨大。

城市化过程也呈现出了一些新的趋势,如城市扩张速度的加快、逐渐向更多的领域扩展、建筑类型的多样化和城市交通的注重等等。

天津城市规划发展历程摘要:随着社会的发展与进步,我们越来越重视城城市的发展规划,城市的发展规划对于现实生活中具有重要的意义。

本文主要介绍天津城市规划发展历程的有关内容。

关键词城市;天津;规划;发展;格局;建设;引言天津是长江以北受到西方影响最大的城市,其城市发展反映了中西方文化在此交流、冲突、共存和融合的过程,与西方城市由工业革命引发的近代化不同,天津城市的近代化是以开埠兴商作为其主要推动力量的,是中国近代特殊历史条件下的产物,研究天津近代城市规划,对于研究中国近代约开埠城市具有重要的意义。

天津在近代具有特殊的政治地位,它既是京师门户,又是西方列强向中国腹地渗透的据点和监视京城的基地,在近代早期,它甚至承担了部分中国政府的外交功能,在中后期,它又一直作为各政权中央直属的特别市,受到特殊的重视,因此在中国近代社会史、经济史等方面都占有极其重要的地位。

一、天津城市发展格局天津近代城市规划经历了租界扩张与马路建设、局部城市规划建设、城市总体规划建设的阶段。

天津近代城市的发展首先是从租界建设开始的,在1900年之前,租界码头的繁荣使天津形成了分别以老城与紫竹林租界为中心的城市“双核”,随着海河两岸租界区的形成以及华界城市土地开发与道路建设,双核逐渐拉长、延伸、扩张,形成了以海河为轴线的城市中心带,即“一带”。

天津城市格局由“双核”发展到“一带”的过程,也是城市形态由分散式向集中式过渡的过程。

在近代化过程中,天津城市呈现出明显的“拼贴式”特征,局部区域进行了比较完整的道路与市政规划,形成了相对完整的城市肌理和空间布局,但由于缺乏总体的规划与通盘的考虑,一直处于“三方四界”的发展模式,因此形成了众多“碎片”组织拼贴式的城市格局。

二、天津近代城市规划的发展历程天津近代城市规划始于1860年10月天津开埠,至1949年1月天津解放为止,在此期间,租界与华界的城市建设同步发展,这两者的发展脉络既相互独立,又相互交叉。