中国兰文化

- 格式:docx

- 大小:25.95 KB

- 文档页数:3

【标题】论中国兰文化【作者】l【关键词】兰花文化历史影响【指导老师】李鹏【专业】土木工程【正文】兰花有着悠久的发展历史。

早在先秦时期就有对兰花的史料记载。

古有燕姞梦兰,孔子赞兰,勾践种兰。

中国文化先师孔子曾说:“芷兰生幽谷,不以无人而不芳,君子修道立德,不为穷困而改节”。

这种精神气质,象征不为贫苦、失意所动摇,仍坚定向上的人格。

他还勾践种兰将夫兰(夫兰:蕙兰和白芷称为一对,合名:蕙芷)称之为“王者之香”这句话流传至今,足以证明中国兰和伞形科白芷在历史文化上所占的地位。

爱国诗人屈原养兰、赞兰,表达自己不随波逐流、不与小人同流合污,世人皆浊我独清的气节。

剑兰高雅、长寿、康宁自古以来人们就把兰花视为高洁、典雅、爱国和坚贞不渝的象征。

兰花是珍贵的观赏植物。

目前全世界有七百多个属、二万多个种,每年还发现和培养出不少新品种。

中国是一个兰花生长大国。

兰草,由于地生兰大部分品种原产中国,因此地生兰又称中国兰,并被列为中国十大名花之首兰花原生在山林间,多丛生于背西北朝东南,且石屑与腐殖质较多的地方。

兰科植物是植物界中的一个大家族,全世界兰科植物约有700属,2万余种。

中国大约有173属,1千多种,还有大量的变种。

兰花属于单子叶植物的兰科,是多年生常绿草本植物。

根据人们欣赏习惯可分为洋兰与国兰两大类。

洋兰主要产于热带,也称热带兰,花型大朵,色彩艳丽,少有香气,最著名的有蝴蝶兰、鹤顶兰、虎头兰、指甲兰、拖鞋兰和石斛等。

它一般是以其气生根附生于悬崖峭壁、大树高枝之上,故称为“附生兰”或“气生兰”。

常见栽培的洋兰主要分布在南、北回归线地域,主要产地在南美洲。

国兰主要产于中国,因其生长在地上,故又称“地生兰”,有春兰、患兰、建兰、寒兰、墨兰等。

这一类兰花与热带兰不同,没有艳丽的色彩、却具备高雅、文静、幽美的气质和清醇、馨远的香味,与东方人鉴赏花卉的标准相吻合,深为人们所爱。

我国传统栽培的地生兰花统称“中国兰”。

以开花时间可分为春、夏、秋、冬四大类。

兰花文化归纳【篇一:兰花文化归纳】国画兰花中国的兰文化自赏兰开始已有 2000 多年的历史,古代对兰的尊崇,表现着中国传统美学特点,历代文人墨客吟咏赞叹兰花的俯拾皆是,不单指兰优雅形态更在于它幽静芳香。

兰外形简短素雅、叶形修长柔嫩,花姿优美、素净清香,拥有“色清、气清、神清、韵清”气质,又曰君子兰,说明兰花是与君子是靠近的,文人独爱种兰、赏兰、咏兰、画兰、写兰,有着挥之不去的兰花情节。

诗词歌赋(唐)李白孤兰生幽园,众草共芜没。

虽照阳春晖,复悲高秋月。

飞霜早淅沥,绿艳恐休歇。

若无清风吹,香气为谁发。

广群芳谱(清)刘灏兰生深谷无人识,客种东轩遗我香。

知有清芬能解秽,更怜细叶巧凌霜。

根便密石秋芳早,丛倚修筠午荫凉。

欲遗蘼芜共堂下,眼前长见楚词章。

广群芳谱(清)刘灏泣露光偏乱,含风影自斜。

俗人那解此,看叶胜看花。

咏兰(元)余同麓手培兰蕊两三栽,日暖风和次序开。

坐久不知香在室,推窗时有蝶飞来。

忧如铜瓶见露苗,疏花冷淡澹含娇。

湘江清泪滴春潮,岂居心心同婉娈。

并没有叶叶助风标,断肠一集是离骚。

咏兰(现代)朱德越秀公园花木林,百花齐放各争春。

唯有兰花香正好,一时名贵五羊城。

幽兰(唐)崔涂幽植众宁知,芳香只暗持。

自无君子佩,未是国香衰。

白露沾长早,春风每到迟。

不如当路草,芬馥欲何为!兰花(宋)杨万里雪径偷开碧浅花,冰根乱吐小红芽。

生无桃李春风面,名在山林处士家。

政坐国香到朝市,不容霜节老云霞。

江篱圃蕙非吾耦,付与骚人定等差。

身在千山顶上头,突岩深缝妙香稠。

非无脚下浮云闹,来不相知去不留。

今世咏兰诗古风〔湖州〕姚丹萍不与瑶草争宠 ,,但求清风常逢;愿将芳香遍播,了结满腔热中。

兰花余亚飞路旁草簇有兰花,不露英姿不显华;待到清香熏肺腑,始知卉苑隐奇葩。

名人与兰孔子咏兰孔子十分喜爱兰花,因为他特别重视个人思想质量的涵养,在兰花身上寄望了深切的感情,在三国魏人王肃所采集编纂的《孔子家语》一书中,记录了孔子颂兰的一段美谈。

“孔子曰:‘吾死以后,则商也日趋,赐也日损。

中国兰文化(资料整理)初2017级5班刘恋兰花最早的含义是爱的吉祥物。

屈原在诗歌中将兰喻为君子,故后人又把兰理解为君子高洁、有德泽的象征。

如兰桂齐芳(兰花、桂花)喻德泽长留,经久不衰,也就是把恩惠留给后辈子孙,亦用来称颂别人的子孙昌盛。

兰后来又引申出多层含义,如美好的文章称“兰章”,对别人子弟的美称叫“兰玉”,对友情契合而结拜成兄弟称“金兰之好”等。

第一篇章:兰初印象中国传统名花中的兰花仅指分布在中国兰属植物中的若干种地生兰,如春兰、惠兰、建兰、墨兰和寒兰等,即通常所指的“中国兰”。

这一类兰花与花大色艳的热带兰花大不相同,没有醒目的艳态,没有硕大的花、叶,却具有质朴文静、淡雅高洁的气质,很符合东方人的审美标准。

在中国有一千余年的栽培历史。

中国人历来把兰花看做是高洁典雅的象征,并与“梅、竹、菊”并列,合称“四君子”。

通常以“兰章”喻诗文之美,以“兰交”喻友谊之真。

也有借兰来表达纯洁的爱情,“气如兰兮长不改,心若兰兮终不移”、“寻得幽兰报知己,一枝聊赠梦潇湘”。

1985年5月兰花被评为中国十大名花之四。

第二篇章:兰之足迹中国栽培兰花约有两千多年的历史。

据载早在春秋末期,越王勾践已在浙江绍兴的诸山种兰。

魏晋以后,兰花已用于点缀庭院。

古代人们起初是以采集野生兰花为主,至于人工栽培兰花,则从宫廷开始。

魏晋以后,兰花从宫廷栽培扩大到士大夫阶层的私家园林,并用来点缀庭园,美化环境,正如曹植《秋兰被长坡》一诗中的描写。

直至唐代,兰蕙的栽培才发展到一般庭园和花农培植,如唐代大诗人李白写有“幽兰香风远,蕙草流芳根”等诗句。

宋代是中国艺兰史的鼎盛时期,有关兰艺的书籍及描述众多。

明、清两代,兰艺又进入了昌盛时期。

随着兰花品种的不断增加,栽培经验的日益丰富,兰花栽培已成为大众观赏之物。

南宋的赵时庚于1233年写成的《金漳兰谱》可以说是中国保留至今最早一部研究兰花的著作,也是世界上第一部兰花专著。

继《金漳兰谱》之后,王贵学又于1247年写成了《王氏兰谱》一书,书中对30余个兰蕙品种作了详细的描述。

兰与传统文化Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】中国兰文化课程论文题目:兰与中国传统文化学院:专业:班级:姓名:学号:兰与中国传统文化中华文化细水长流,博大精深,一直以来都是炎黄子孙的骄傲和精神慰藉。

在这博大精深中蕴含着历代哲人仁者对自然对社会对生活的感悟感激,以及心灵的寄托与安放。

陶瓷兵俑巧夺天工;万物生息奥妙无穷;在人类与自然无声的交流中,上下五千年的荣光因此而生。

一木一心声,一花一世界。

然而不是所有的花都能成为一种不朽的文化。

“一株兰草千幅画,一箭兰花万首诗”。

享有“花中君子”、“王者之香”称号的兰花确是中华岁月长流里千万花丛中最令人心神俱震的奇葩。

兰花是一种珍贵、神奇的草本植物,她生长在深山野林,“长绿斗严寒,含笑度盛夏”,高洁清雅,枝叶典雅,花朵幽香清新。

她是一种精神、一种艺术、一种情怀与境界,是植根中华民族源远流长的历史的一种文化。

兰渗透了传统文化的各个领域因她的清逸典雅,入诗入画入乐,直至入了人心,成为亘古磨不灭的精神。

于是,默默演奏着生命乐歌的花之君子,步入了得志亦或失心的诗人的生命。

“移入室中须坐久,自闻香气胜群花。

”齐白石毫不吝啬自己的赞美;“忽忆往时坊巷里,绍兴音唤卖兰花。

”叶圣陶于兰中看到了往事旧尘;“椒焚桂折佳人老,独托幽岩展素心。

”鲁迅于芳香中表明沉思;“幽兰奕奕待冬开,绿叶青葱映画台”“浅淡梳妆原国色,清芳谁得胜兰花”。

千古流传的吟咏只因将兰当成了知音,只因她一朵欲待绽放的花蕾便成就了中华文化中浓重的一笔。

兰是一种艺术,她静静舒展的叶瓣惊艳了艺者的眸子,铺就一张灿若银辉的画卷。

国画重在神似,在对兰花的描写中同样着意于兰的神韵与秉性。

不同的画家画兰都会有不同的侧重点。

在写意画中,画家笔下的兰花多用水墨来表现兰花的美丽叶态和花质的素洁,追求天生素质、大朴大雅的神韵。

兰花还象征着高尚的友情,比喻同心同德、亲密无间、有意长存,也可以比喻夫妻间情投意合。

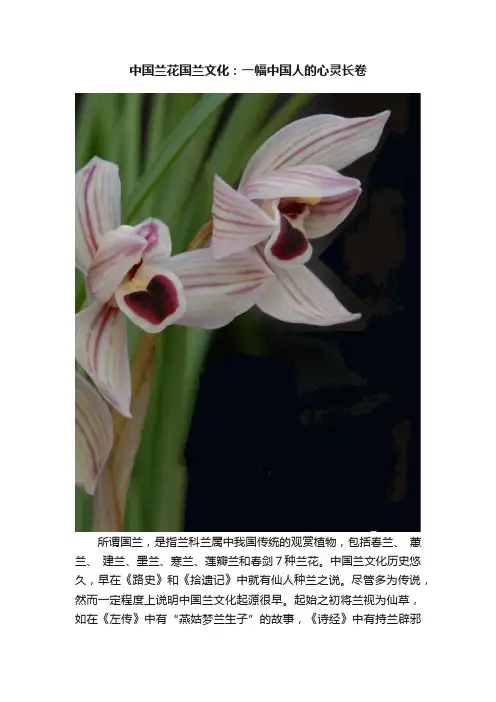

中国兰花国兰文化:一幅中国人的心灵长卷所谓国兰,是指兰科兰属中我国传统的观赏植物,包括春兰、蕙兰、建兰、墨兰、寒兰、莲瓣兰和春剑7种兰花。

中国兰文化历史悠久,早在《路史》和《拾遗记》中就有仙人种兰之说。

尽管多为传说,然而一定程度上说明中国兰文化起源很早。

起始之初将兰视为仙草,如在《左传》中有“燕姑梦兰生子”的故事,《诗经》中有持兰辟邪之说。

孔子在《猗兰操》中有“芝兰生幽谷,不以无人而不芳,君子修道立德,不为穷困而改节”的名句,将兰与儒学思想紧密的联系起来。

孔子赏兰颂兰,悟兰有育人善化之能,视兰为善良之花。

爱国诗人屈原以兰为伴,在《离骚》中多次写兰,喻兰为“美人”,唾弃“兰芷变而不芳兮”为变节的小人。

屈原继孔子之后赋予兰高尚完美的人品,将兰演绎为君子之花。

孔子与屈原均以高尚的人品来赏兰,并将人品赋予兰,将兰提升为善、真和美的结晶。

这种由孔子和屈原所倡导的赏兰理念,被后人传承和发展,成了我国人民赏兰和兰文化的主流。

汉唐时期人们继承孔子和屈原赏兰观的同时,又将心灵美的内秀融于兰,丰富了兰花美的内涵。

人们借兰来比喻友谊称为义结金兰,将好文章称为兰章,兰成为美好事物的象征,李白有诗句“幽兰香风远,蕙草流芳根”。

由此可见,兰在我国人民的心目中是十分美好和崇高的。

这一时期兰花种植范围逐渐增大。

随着中国兰文化的传播,中国兰不断由少数贵族阶层向民间延伸。

宋代以后兰花的赏培得到了前所未有的发展,尤其是在明、清时期进入昌盛时期。

其间多有文人雅士赏兰,以兰抒情感怀的诗词颇多。

兰花画卷更是不可枚举,目前已知保藏在北京故宫博物院的兰画有北宋宫廷画家的一幅蕙兰水彩工笔纨扇画,南宋最著名的是赵孟坚(1190~1264)所画的两幅春兰画。

赵孟坚是南宋开国皇帝赵匡胤的第十二世孙,归隐俗世画兰,以示清高。

南宋末年的另一名画家郑思肖(1241~1318),他的兰以无根无土来抗议元兵的南侵,以示对南宋的忠贞爱国之情。

兰花的鉴赏品评标准是兰文化的直接体现。

浅谈中国兰花文化摘要:兰花是我国最古老的花卉之一,早在帝尧之世就有种植兰花的传说。

古人认为兰花“香”、“花”、“叶”三美俱全,又有“气清”、“色清”、“神清”、“韵清”四清,是“理想之美,万化之神奇”。

最早赋予兰花一定人文精神的是孔子,据东汉蔡邕《琴操》载:孔子自卫反鲁,隐谷之中,见幽兰独茂,蔚然叹曰:“兰当为王者香”。

真正的兰花文化则起源于战国时期楚国的爱国诗人屈原,他种兰、爱兰、咏兰,以兰花为寄托,干百年来一直影响着后人。

后世诗人在咏兰时,也有许多的名句,比如陈子昂的“岁华尽摇落,芳意竟何成”:刘克庄的“一从夫子临轩顾,羞伍凡葩斗艳涛”。

诗人们将兰花的高洁与人格的完美联系起来,使得兰花文化不断得以拓展和延续。

关键词:兰花;文化内涵;品质;兰花以高洁、清雅、幽香而著称,叶姿优美,花香幽远。

自古以来,兰花都被誉为美好事物的象征,已广泛在民间人格化了。

兰花对社会生活与文化艺术发生了巨大的影响。

父母以兰命名以表心,画家取兰作画以寓意,诗人咏兰赋诗以言志。

兰花的形象和气质久已深入人心,并起着潜移默化的作用。

古代舞剧以“兰步”、“兰指”为优美动作,把优秀的文学作品和书法作品称为“兰章”,把真挚的友谊叫做“兰交”,把人的芳洁、美慧喻为“兰心蕙质”。

又把杰出人物的去世比作“兰摧玉拆”。

兰花在我国人民心目中,已经成为一切美好事物的寄寓和象征。

一、兰之“芳香”“手培兰花两三栽,日暖风和次第开。

坐久不知香在室,推窗时有蝶飞来。

”这是古人写的一首咏兰诗,它对兰花作了生动的描述,其中道出了兰花之“香”是兰花的最大特点,其香色清绝,素心香远。

兰花因其香气,自古被称为“香祖”、“国香”、“王者之香”、“天下第一香”。

在中国古代的文化中,咏兰香、称兰香、赞兰香的人多不胜数,有些文人雅士更是以兰香的脱俗而自勉。

孔子曾对着隐谷中的香兰喟然叹句“兰当为王者香,今乃独茂,与众草为伍。

”隐谷中香兰独茂,却以众草为伍,虽香而孤,草丛而芜没。

“兰文化”梳理与探索弘扬国兰文化,传播兰花知识濠江雅集共称觞,花里观摩论短长。

攻玉他山因有石,同轮心血育天香-每天学习一点点,每天进步一点点!文化界对文化有很多角度的分门别类,如官方文化对应民间文化,高雅文化对应通俗文化,精英文化对应大众文化。

美国学者把西方文化历程概括为精英文化,大众文化和专门文化三个阶段。

古代西方社会等级森严的阶级属性决定了精英文化在一直以来与大众文化相比所处的权威性和主导性。

专门文化则是工业革命以后很久的事了。

中国五千年的文明史几乎是一部奴隶社会和封建社会的发展史,而兰文化是一种古老的民族文化,因此最初它依附于春秋、战国时期的民族文化,体现了精英文化的权威性和主导性。

它绝不趋炎附势,以挖掘、守护和拓展人类自身的精神美德为己任,以兰、蕙为载体,赋于了兰花一个有生命力的灵魂,这就是精英兰文化。

在当时,他是曲高和寡的,但凭着这富有活力的灵魂,兰文化一次次地光大和复活。

因此虽经战国后的兰史断代,这种精神却在唐宋精英阶层的意识形态复活壮大。

这同时,也留给了后人一个“古今兰蕙是否同种”持久的争议。

(图文/网络欢迎投稿或转载)大众兰文化应该说是精英兰文化的衍生物,并一直是在对精英兰文化的附属、仰慕和颂扬中完成和发展自己的。

因此,在兰文化发展初期我们几乎找不到大众文化的身影,及至兰花栽培和沟、流通,才越来越多地为人民所认识。

受精英兰文化的影响,它融入了民间的风土人情和大众生活,大众兰文化才有了较完整的发展。

而由于兰花清幽高洁的文人花特性,在漫长的封建史中,一直没能形成较独立和完整的官方兰文化。

兰花专门文化的形成是兰花种植和流通一定阶段后的产物,两宋是一个高峰,明清又是一个高峰,更大的高峰是当代,目前。

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,没有对兰史一个粗线条的梳理,我们空论兰文化,就会迷失在一种支点不一,角度游移的迷离思绪中。

下面笔者就兰文化的角度进行一次里程碑式的粗线条梳理。

一、南北双碑目前兰界较统一的认识,孔子是中国兰文化的鼻祖,这个二千多年前的春秋伟人对兰花有很多经典的咏颂“芝兰生于深林,不以无人而不芳。

中国兰文化课程论文题目:兰与中国传统文化学院:专业:班级:姓名:学号:兰与中国传统文化中华文化细水长流,博大精深,一直以来都是炎黄子孙的骄傲和精神慰藉。

在这博大精深中蕴含着历代哲人仁者对自然对社会对生活的感悟感激,以及心灵的寄托与安放。

陶瓷兵俑巧夺天工;万物生息奥妙无穷;在人类与自然无声的交流中,上下五千年的荣光因此而生。

一木一心声,一花一世界。

然而不是所有的花都能成为一种不朽的文化。

“一株兰草千幅画,一箭兰花万首诗”。

享有“花中君子”、“王者之香”称号的兰花确是中华岁月长流里千万花丛中最令人心神俱震的奇葩。

兰花是一种珍贵、神奇的草本植物,她生长在深山野林,“长绿斗严寒,含笑度盛夏”,高洁清雅,枝叶典雅,花朵幽香清新。

她是一种精神、一种艺术、一种情怀与境界,是植根中华民族源远流长的历史的一种文化。

兰渗透了传统文化的各个领域因她的清逸典雅,入诗入画入乐,直至入了人心,成为亘古磨不灭的精神。

于是,默默演奏着生命乐歌的花之君子,步入了得志亦或失心的诗人的生命。

“移入室中须坐久,自闻香气胜群花。

”齐白石毫不吝啬自己的赞美;“忽忆往时坊巷里,绍兴音唤卖兰花。

”叶圣陶于兰中看到了往事旧尘;“椒焚桂折佳人老,独托幽岩展素心。

”鲁迅于芳香中表明沉思;“幽兰奕奕待冬开,绿叶青葱映画台”“浅淡梳妆原国色,清芳谁得胜兰花”。

千古流传的吟咏只因将兰当成了知音,只因她一朵欲待绽放的花蕾便成就了中华文化中浓重的一笔。

兰是一种艺术,她静静舒展的叶瓣惊艳了艺者的眸子,铺就一张灿若银辉的画卷。

国画重在神似,在对兰花的描写中同样着意于兰的神韵与秉性。

不同的画家画兰都会有不同的侧重点。

在写意画中,画家笔下的兰花多用水墨来表现兰花的美丽叶态和花质的素洁,追求天生素质、大朴大雅的神韵。

兰花还象征着高尚的友情,比喻同心同德、亲密无间、有意长存,也可以比喻夫妻间情投意合。

兰字多是对美人的称谓,兰花亦是美丽的象征,若是巧用几抹颜色点缀在叶中,更是有一番风韵。

《离骚经》所见“兰”形象考辨——兼论兰文化之发展源流摘要:“兰文化”是将中国兰看作君子美德象征的一种文化现象。

孔子第一个赋予了中国兰人格化的内涵,奠定了兰文化的主基调。

屈原《离骚》中的“香草美人”之喻进一步强调了兰代表的高洁君子品德,将兰文化进一步推向了高峰。

宋人黄庭坚为先秦的兰文化进行了总结和诠释,并一直影响至今。

然而由于古籍中“兰”共有两类,故前人在辨析《离骚》所赞兰的种类时产生了分歧,笔者从古兰之名、能否韧索、生长环境、外观特点和播种特征五个层面为证明古兰当为中国兰进行了论证。

关键词:兰文化;中国兰;《离骚》;君子美德一、绪论:中国兰文化溯源在中国绚烂的五千年历史画卷中,“中国兰”无疑是一个重要的文化符号。

它早已蜕去了“花草”这一天然属性,成为了君子品格的代称。

在源远流长的中国兰文化发展脉络中,孔子第一个剥去了兰的自然属性,为其赋予精神内涵。

自此,兰开始作为文化意象,渐渐融入中国文化的血肉。

“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香”[1]“二人同心,其利断金。

同心之言,其臭如兰”[2]都展现了兰与高洁品德的对应与融合。

孔子进一步将兰与“君子”对等,使兰成为“君子”概念的载体:“芝兰生于深林,不以无人而不芳;君子修道立德,不为穷困而改节。

”[3]君子即使不被重用发现,也会长久的坚持保留自己高尚的品行。

这正与兰生于深山,不为他人而自芳的特点相似。

从孔子开始,对于兰的欣赏从单纯的物质审美逐步攀升到精神层面,儒家哲学中格物致知思想的传达由此可见一斑。

孔子身后,为“兰文化”的进一步完善与发展做出最大贡献的当属屈原《离骚》的“香草美人”之喻。

屈原作为“多识于山川草木鸟兽之名”的大学者,了解兰的众多种类,因此对不同种类的兰及其承载的内涵进行了详细的梳理,进一步丰富了“兰”在精神层面的内涵。

《离骚》中多见兰草之名,如“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”、“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”、“时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫。

浅谈中国兰花文化摘要:兰花是我国最古老的花卉之一,早在帝尧之世就有种植兰花的传说。

古人认为兰花“香”、“花”、“叶”三美俱全,又有“气清”、“色清”、“神清”、“韵清”四清,是“理想之美,万化之神奇”。

最早赋予兰花一定人文精神的是孔子,据东汉蔡邕《琴操》载:孔子自卫反鲁,隐谷之中,见幽兰独茂,蔚然叹曰:“兰当为王者香”。

真正的兰花文化则起源于战国时期楚国的爱国诗人屈原,他种兰、爱兰、咏兰,以兰花为寄托,干百年来一直影响着后人。

后世诗人在咏兰时,也有许多的名句,比如陈子昂的“岁华尽摇落,芳意竟何成”:刘克庄的“一从夫子临轩顾,羞伍凡葩斗艳涛”。

诗人们将兰花的高洁与人格的完美联系起来,使得兰花文化不断得以拓展和延续。

关键词:兰花;文化内涵;品质;兰花以高洁、清雅、幽香而著称,叶姿优美,花香幽远。

自古以来,兰花都被誉为美好事物的象征,已广泛在民间人格化了。

兰花对社会生活与文化艺术发生了巨大的影响。

父母以兰命名以表心,画家取兰作画以寓意,诗人咏兰赋诗以言志。

兰花的形象和气质久已深入人心,并起着潜移默化的作用。

古代舞剧以“兰步”、“兰指”为优美动作,把优秀的文学作品和书法作品称为“兰章”,把真挚的友谊叫做“兰交”,把人的芳洁、美慧喻为“兰心蕙质”。

又把杰出人物的去世比作“兰摧玉拆”。

兰花在我国人民心目中,已经成为一切美好事物的寄寓和象征。

一、兰之“芳香”“手培兰花两三栽,日暖风和次第开。

坐久不知香在室,推窗时有蝶飞来。

”这是古人写的一首咏兰诗,它对兰花作了生动的描述,其中道出了兰花之“香”是兰花的最大特点,其香色清绝,素心香远。

兰花因其香气,自古被称为“香祖”、“国香”、“王者之香”、“天下第一香”。

在中国古代的文化中,咏兰香、称兰香、赞兰香的人多不胜数,有些文人雅士更是以兰香的脱俗而自勉。

孔子曾对着隐谷中的香兰喟然叹句“兰当为王者香,今乃独茂,与众草为伍。

”隐谷中香兰独茂,却以众草为伍,虽香而孤,草丛而芜没。

中国兰文化的人文内涵兰花自古以来都被视为高雅、美丽,是花之骄子、天姿国色。

孔子奠定了兰花的文化内涵。

作为一种人格的象征,兰花的内涵也不是单一的,它是多重的。

我们爱兰、植兰、赏兰、咏兰之人,都应该从兰花身上吸取到道德的力量,从而自觉塑造、提升、升华自身的人格与胸怀。

春光如海,盛世如花。

很多花卉专家都这样认为,花运总是和国运、世运联系在一起。

“以物喻人,托物明志”,这种特殊的思维方式,渗透在中国古代人民的伦理生活领域,形成了一整套的伦理话语系统。

早在《易经》里面就讲到了兰花,“二人同心,其利断金,同心之言,其臭如兰”。

后来《水浒传》等等小说里写到结拜兄弟,义结金兰,这个实际上来自于《易经》的典故。

兰花自古以来都被视为高雅、美丽,是花之骄子、天姿国色。

在古代,兰花是作为一种图腾进入贵族生活的。

图腾文化是原始文化的一个重要组成部分,植物图腾是人类文明史上较晚的一种图腾标志。

举一个例子,郑穆公名字叫“兰”,他妈妈怀孕之前夜里做了一个梦,神人送她一枝兰花,告诉她“以它为你的儿子”,第二天醒来以后她就怀孕了,后来生下孩子,就叫“兰”。

郑兰22岁亲政,继位为郑穆公,家里养了很多兰花,22年以后,44岁的他看到旁边的兰花枯萎了,他跟旁边伺候的人说:“兰花都已经死了,我恐怕也要死了吧。

”当天夜里他就死了,同生同死。

兰图腾就是郑穆公的图腾,人就是图腾,图腾就是人,人和图腾同生同死。

这种图腾的痕迹在我们后代生活当中还有。

再举一个例子,《红楼梦》里面贾宝玉的“通灵宝玉”,如果突然莫名其妙没了,贾宝玉就说胡话、说昏话,生怪病,如果莫名其妙出来就很清醒,还继续认真读书。

实际上,曹雪芹是用图腾理论来写贾宝玉两种人生选择的冲突和矛盾。

孔子和兰花的关系关于兰花,孔子讲了三句话:第一句:“兰当为王者香”,意思是:像我这样一个优秀的人才应该为王者做参谋,兰花就应该为王者散发它的馨香。

孔子周游列国,各个国家君王都没有任用他,从卫国回到鲁国,这时候已经是在外云游19年了,年事已高,用我们现在的话来说百无聊赖,心中流露出人生仕途的种种惆怅和迷茫。

中国兰文化兰花依四季花序分为春兰、夏兰(蕙兰)、秋兰(建兰)、寒兰、报岁兰(墨兰)。

花色因时而异,有“香祖”、“国香”、“空谷佳人”、“花中君子”等美誉。

兰花四季常青,挺拔潇洒,姿色俊秀,幽艳吐芳,清雅沁人,历来为文人墨客所称颂。

春秋时,孔子历聘诸侯,莫能任。

隐谷之中,见芳兰独茂,喟然叹曰:“夫兰当为王者香,今乃独茂,与众草为伍,譬犹贤者不逢时,与鄙夫为伦也。

”止车援琴鼓之,自伤不逢时,托词于兰:“习习谷风,以阴以雨。

之子于归,远送于野。

何彼苍天,不得其所。

逍遥九州,无所定处。

时人暗蔽,不知贤者。

年纪逝迈,一身将老。

”(《猗兰操》),因其生长在深山野谷,洗净绮丽浮艳的姿态,以清婉素淡的香气长葆本性之美。

这种不以无人而不芳的“幽”,契合林泉隐士的气质,更有一种“人不知而不愠”的君子风格,一种不求仕途通达、不沽名钓誉、只追求胸中志向的坦荡胸襟,象征着疏远污浊政治、保全自己美好人格的品质。

《周易》云:“二人同心,其利断金。

同心之言,其臭如兰。

”传统文化中的兰花就就是这样,它幽香飘逸,高雅素洁,婀娜多姿,具有高贵的品质,成为一个内涵丰富的文化符号。

孔子十分喜欢兰花,她特别重视个人思想品质的修养,在兰花身上寄托了深切的感情,在王肃(三国时魏人)所收集编纂的《孔子家语》一书中,记载了孔子颂兰的一段佳话。

孔子曰:“吾死之后,则商也日益,赐也日损。

”曾子曰:“何谓也?”子曰:“商也好与贤己者处,赐也好不若己者。

不知其子,视其父;不知其人,视其友;不知其君,视其所使;不识其地,视其草木。

故曰:与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣;与不善人居,如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭,亦与之化矣。

丹之所藏者赤,漆之所藏者黑。

就是以君子必慎其所处者焉。

”(《孔子家语·六本》卷四)文中的商,即孔子的学生子夏,赐即子贡,都就是孔子著名的门生。

这两句话的意思就是,子夏喜爱同比自己贤明的人在一起,所以她的道德修养将日有提高;子贡喜欢同才质比不上自己的人相处,因此她的道德修养将日见丧失。

中国兰文化读后感品若君子,与世无争,能与众草为伍,不以无人而不芳。

品读《中国兰文化》,沉浸在贯穿历史的文化长河中,以兰为桥梁,连接古今对美好事物的鉴别与欣赏。

这本书主要介绍了历史各个时期下的兰文化以及兰文化与中国文化的渊源,其次是植物兰花的鉴别与欣赏和兰花所被赋予的人文精神,最后是有关于兰的诗词歌赋和兰的奇闻异事以及兰花的经济价值,本书从多元的角度展现了兰花所承载的价值与意义,是一本值得反复翻阅的经典读物。

忠贞不渝,以死明志--这是“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为配”的爱国诗人屈原对兰花精神的吟诵。

在荆楚腹地,高山兰悠悠生长的地方,有一位我们十分敬佩的爱国主义诗人,他就是屈原。

公元前229年,正处于中国历史上首个大分裂时期,合纵连横也无法阻挡秦国的强大,强秦攻占了楚国诸多城池,接着又派使臣请楚怀王去秦议和。

屈原看破了秦王的阴谋,冒死进宫陈述利害,楚怀王非但不听,还将屈原逐出郢都。

楚怀王如期赴会,一到秦国就被囚禁起来,而此时的屈原也被逐出朝廷,流放于湘南一带,他心怀国家而又报国无门,只能游荡在山水间。

三年后楚怀王客死于秦国。

顷衰王即位不久,秦王又派兵攻打楚国,顷衰王仓惶撤离京城,家国被秦兵攻下。

听闻楚国灭亡的消息,屈原毅然投身汨罗江中,以示自己永远和国家共存亡。

默默坚守,在平凡与孤寂中书写伟大--这是“兰花生幽谷,无人也自芳”的戍边战士对兰花精神的诠释。

在滚滚的历史中,我们不难看到平凡的坚守,每一份执着的坚守都是平凡而又伟大的,平凡与伟大相互缠绕交织,才构建起我们强大的祖国。

在常年覆雪缺氧的中印边界上,有一群年轻的士兵,他们默默无闻,常年坚守,忍受着严寒以及物资的匮乏。

他们的边远坚守时常被我们遗忘,直到一条令人惋惜而又肃然起敬的消息被刷屏,他们才又重新回到我们的视野,戍边英雄为保卫国家领土完整,在明知敌我阵容悬殊的情况下,无惧个人安危,严防最后的底线,一名00后的新兵张开双手阻拦暴乱分子踏入我国的领土,他们向众人证明着自己不顾一切保家卫国的决心,他们用自己的生命践行着铮铮誓言。

中国兰文化

兰花依四季花序分为春兰、夏兰(蕙兰)、秋兰(建兰)、寒兰、报岁兰(墨兰)。

花色因时而异,有“香祖”、“国香”、“空谷佳人”、“花中君子”等美誉。

兰花四季常青,挺拔潇洒,姿色俊秀,幽艳吐芳,清雅沁人,历来为文人墨客所称颂。

春秋时,孔子历聘诸侯,莫能任。

隐谷之中,见芳兰独茂,喟然叹曰:“夫兰当为王者香,今乃独茂,与众草为伍,譬犹贤者不逢时,与鄙夫为伦也。

”止车援琴鼓之,自伤不逢时,托词于兰:“习习谷风,以阴以雨。

之子于归,远送于野。

何彼苍天,不得其所。

逍遥九州,无所定处。

时人暗蔽,不知贤者。

年纪逝迈,一身将老。

”(《猗兰操》)

空谷生幽兰,兰最令人倾倒之处是“幽”,因其生长在深山野谷,洗净绮丽浮艳的姿态,以清婉素淡的香气长葆本性之美。

这种不以无人而不芳的“幽”,契合林泉隐士的气质,更有一种“人不知而不愠”的君子风格,一种不求仕途通达、不沽名钓誉、只追求胸中志向的坦荡胸襟,象征着疏远污浊政治、保全自己美好人格的品质。

《周易》云:“二人同心,其利断金。

同心之言,其臭如兰。

”传统文化中的兰花就是这样,它幽香飘逸,高雅素洁,婀娜多姿,具有高贵的品质,成为一个内涵丰富的文化符号。

孔子十分喜欢兰花,他特别重视个人思想品质的修养,在兰花身上寄托了深切的感情,在王肃(三国时魏人)所收集编纂的《孔子家语》一书中,记载了孔子颂兰的一段佳话。

孔子曰:“吾死之后,则商也日益,赐也日损。

”曾子曰:“何谓也?”子曰:“商也好与贤己者处,赐也好不若己者。

不知其子,视其父;不知其人,视其友;不知其君,视其所使;不识其地,视其草木。

故曰:与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣;与不善人居,如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭,亦与之化矣。

丹之所藏者赤,漆之所藏者黑。

是以君子必慎其所处者焉。

”(《孔子家语·六本》卷四)文中的商,即孔子的学生子夏,赐即子贡,都是孔子著名的门生。

这两句话的意思是,子夏喜爱同比自己贤明的人在一起,所以他的道德修养将日有提高;子贡喜欢同才质比不上自己的人相处,因此他的道德修养将日见丧失。

原因何在呢?于是孔子举了一系列比喻,说明交友和环境对人品性的影响作用,最后以“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣”和“与不善人居,如入鲍鱼之肆”两个对比例子,得出结伦“君子必慎其所处”。

从此“芝兰之室”就成为良好环境的代名词,成为一个颂兰美兰的成语。

《孔子家语》中还节录了孔子另一段话:“芝兰生于深谷,不以无人而不芳;君子修道立德,不为困穷而改节。

”

魏晋“竹林七贤”之一的诗人嵇康,一生寄情山水,诗酒自娱。

现存的53首《酒会诗》是其诗歌代表作,其中有一首是专门咏兰的。

诗以秋草作比,歌烦了兰的色泽和芳香,强调了馨芬椒房的作用,表达作者对兰的无比喜爱之情。

以《登幽州台歌》而闻名于世的初唐诗人陈子昂写有《感遇》诗38首,其二为咏兰诗:“兰若生春夏,芊蔚何青青!幽独空林色,朱蕤冒紫茎。

迟迟白日晚,袅袅秋风生。

岁华尽摇落,芳意竟何成!”首联写兰叶的茂盛,颔联叙兰花兰茎的艳丽,颈联述兰在秋风中遭到打击,尾联叹兰的一生芳意无人理解。

诗人通过对兰的咏叹,寄予自己怀才不遇、壮志难酬之心,绘景述志,寄情深远。

《全唐诗》卷671载有唐末文学家唐彦谦的咏兰诗两首,其一:“清风摇翠环,凉露滴苍玉。

美人胡不纫,幽香蔼空谷。

”其二:“谢庭漫芳草,楚畹多绿莎。

于焉忽相见,岁宴将如何?”有形象,有感叹;有现实,有典故;有描写,有抒情。

逼真生动,字清意浓,寄慨深沉,发人深省。

北宋苏辙的兰诗常常借兰明理。

《种兰》七律云:“兰生幽谷无人识,客种东轩遗我香。

知有清芬能解秽,更怜细叶巧凌霜。

根便密石秋芳早,丛倚修筠荫午凉。

欲遣蘼芜共堂下,眼前长见楚辞章。

”这首诗写出了兰香兰叶、兰根兰丛,也写出了兰艺兰趣。

幽兰与高士共处一室,清芬与细叶濡染心灵,末一句表达出多少高洁的志趣!苏辙又有《幽兰花》七绝二首:“李径桃溪次第开,浓香百和袭人来。

春风欲擅秋风巧,催出幽兰继落梅。

”春兰在桃李盛放的季节,继梅花而开花,它靠春风化雨发出幽香,这种幽香和百花的芳香调合,更加芳香袭人。

诗赞美了桃李,更赞美了兰花,还赞美了擅巧的春风。

其二:“珍重幽兰开一枝,清香耿耿听犹疑。

定应欲较香高下,故取群芳竞发时。

”诗写出兰香与群芳的浓香“欲较高下”的情况,似乎春兰在这一季节开花,只是为了与群芳竞争。

诗人立意高远,将兰的“清香”,兰的“第一枝”放到了卓然特立的地位。

“幽花耿耿意羞春,纫佩何人香满身。

一寸芳心须自休,长松百尺有为薪。

”(苏辙《次韵答人幽兰》兰花看似纤小,羞春不语,却是芳香馥郁,袭人心腑;长松高逾百尺,招人耳目,结果碎骨折身,落为柴薪。

原因就在于一寸芳心,能否自保。

以兰为喻,揭出一个生活的真谛。

宋人郑思肖在南宋灭亡之后,隐居吴中(今苏州),为表示自己不忘故国,坐卧都朝南方。

常画“露根兰”,笔墨纯净,枝叶萧疏,兰花的根茎不着泥土,隐喻大好河山沦陷异族之手,表现自己不愿生活在元朝的土地上,不与统治者同流合污的气节。

寥寥数笔,却笔笔血泪。

倪瓒曾为其题诗:“只有所南心不改,泪泉和墨写《离骚》。

”所以,诗人爱兰咏兰画兰,是透过兰花来展现自己的人格襟抱,在兰花孤芳自赏的贞洁幽美之中,认同自己的一份精神品性。

元代吴海在《友兰轩记》中评价说:“兰有三善:国香一也,幽居二也,不以无人而不芳三也。

夫国香则美至矣,幽居则薪于人薄矣,不以无人而不芳则固守而存益深矣。

三者君子之德具矣。

”诗人们常常通过把兰花比喻为君子来表现自己品质高洁、不媚流俗、淡泊自足、独立不迁,或抒发身处逆境、怀才不遇、壮志未酬的感慨。

比如:“深林不语抱幽贞,赖有微风递远馨。

开处何妨依藓砌,折来未肯恋金瓶。

孤高可挹供诗卷,素淡堪移入卧屏。

莫笑门无佳子弟,数枝濯濯映阶庭。

”(宋·刘克庄《兰》)采用拟人手法描写兰花不浮躁喧嚣,具有孤傲高洁的品质,以此比拟兰花为孤傲高洁之士。

又如:“孤兰生幽园,众草共芜

没。

虽照阳春晖,复悲高秋月。

飞霜早淅沥,绿艳恐休歇。

若无清风吹,香气为谁发?”(唐·李白《孤兰》)以孤兰的处境、遭遇来隐喻自己身处逆境、怀才不遇。

近代爱国将军张学良先生一生钟情兰花,他认为“兰花是花中君子,其香也淡,其姿也雅”。

他说自己晚年“是过着美人名花两相欢的生活”。

“美人”即赵一荻小姐,“名花”即兰花。

他曾写过一首咏兰诗:“芳名誉四海,落户到万家。

叶立含正气,花妍不浮华。

常绿斗严寒,含笑度盛夏。

花中真君子,风姿寄高雅。

”寓意深远,脍炙人口,对兰花的赞美可谓到了无以复加的地步。