蝗虫精巢细胞减数分裂过程中染色体行为的观察

- 格式:docx

- 大小:369.70 KB

- 文档页数:4

第3课时观察蝗虫精母细胞减数分裂装片、配子中染色体组合的多样性以及受精作用[学习目标] 1.模拟减数分裂中染色体的变化,阐明减数分裂过程中染色体发生自由组合和互换的重要意义。

2.举例说明受精作用的过程。

3.阐明减数分裂和受精作用对生物遗传的重要意义。

一、观察蝗虫精母细胞减数分裂装片1.目的要求通过观察蝗虫精母细胞减数分裂装片,识别减数分裂不同时期染色体的形态、位置和数目,加深对减数分裂过程的理解。

2.材料用具蝗虫精母细胞减数分裂装片,显微镜。

3.实验步骤4.实验现象在减数分裂Ⅰ中期,可以看到同源染色体有序地排列在赤道板两侧(不是着丝粒排列在赤道板上,这是与有丝分裂相区别的地方);在减数分裂Ⅱ过程中,着丝粒将会排列在赤道板上,次级精母细胞(减数分裂Ⅱ后期除外)中的染色体数目是正常体细胞染色体数目的一半,且次级精母细胞中没有同源染色体。

5.注意事项(1)判断各时期细胞的依据是减数分裂过程中各个时期染色体变化的特点。

(2)可通过比较同一时刻不同细胞的染色体特点,来推测一个精母细胞在不同分裂时期染色体的连续变化。

(3)画图时较暗的地方不能用铅笔涂黑,而要用细点来表示。

探讨点实验材料的选择和结果分析1.选材时,宜选用雄性(填“雄性”或“雌性”)个体的生殖器官作为实验材料,这是因为雄性个体产生的雄配子数量远远多于雌性个体产生的雌配子的数量。

2.观察蝗虫精母细胞(正常体细胞染色体数为2n)的减数分裂装片时,能看到几种不同染色体数目的细胞分裂图像?提示因为蝗虫精巢中的精原细胞既进行有丝分裂,又进行减数分裂,所以可以观察到染色体数目为n、2n、4n等不同的细胞分裂图像。

核心归纳1.要点提醒(1)判断各细胞所处时期的依据是减数分裂过程中各个时期染色体变化的特点。

(2)观察蝗虫精母细胞减数分裂装片时,能看到染色体数目为n、2n、4n等不同的细胞分裂图像,这是因为蝗虫精巢中的精原细胞(染色体数为2n)既能进行有丝分裂,又能进行减数分裂。

蝗虫精巢减数分裂观察一、实验目的通过对蝗虫精子形成过程中减数分裂的观察,了解动物生殖细胞形成的一般过程以及染色体在这一过程中的动态变化,从而深刻理解减数分裂的遗传学意义。

掌握压片法制作减数分裂玻片标本的技术。

二、实验原理减数分裂是有性生殖的生物在繁殖过程中的一种特殊的分裂方式。

它与有丝分裂具有根本的差异,但又有一定的联系,生物体通过有丝分裂使得细胞数目增多,分裂后的子细胞得到遗传组分相同的染色体。

生物体在繁殖过程中通过减数分裂使得配子中染色体数目减为体细胞的一半,乘坐单倍体细胞。

这样再通过雌雄配子的结合又可以在后代细胞中回复正常的染色体数目,从而保持了物种的稳定性,而且同源染色体在染色体配对过程中发生了非姐妹染色体的节段交换,为后代表现得多样性提供了遗传的物质基础,在动物的精巢和卵巢组织中有些细胞经过生长和分化成为精母细胞和卵母细胞,它们经过减数分裂分别形成4个精细胞和1个卵细胞。

与有丝分裂相比,减数分裂过程的前期很长,可以划分为5个时期。

其染色体的变化也比较复杂,要经过一个逐步螺旋、折叠和浓缩的过程。

特别是在偶线期内,同源染色体进行联会,进而在粗线期发生非姐妹染色体的节段交换,因此我们可以在双线期观察到许多交叉图像。

我们可以通过对减数分裂过程中染色体动态变化的观察加深对这一分裂过程的认识,并且为杂种细胞学分析、物种间情缘关系的鉴定等提供可靠地依据。

三、实验材料与试剂1.雄性蝗虫;2.显微镜、解剖针、解剖剪、Carnoy固定液(乙醇:冰乙酸,体积比为3:1)、载玻片、盖玻片、改良苯酚品红染液。

四、实验步骤1.蝗虫的捕捉和固定捕捉雄性蝗虫,直接投入到Carnoy固定液中固定24小时,然后转到体积分数为70%的酒精中保存。

若在4℃冰箱中保存,可以长期使用。

蝗虫的性别区分非常容易雄性蝗虫个体较小,雌性蝗虫较大。

同时由于雌性蝗虫的尾部有产卵瓣,所以从外观上易于区别。

2.蝗虫精巢的剖取解剖蝗虫时,先将翅膀减去,在翅基部的后方,相当于腹部背侧的前端,用解剖剪将其体壁剪开,即可看到在上方两侧各有一块黄色的团块,这边是蝗虫的精巢。

蝗虫精巢减数分裂过程中染色体的行为观察姓名摘要减数分裂是配子生成过程所特有的细胞分裂方式。

性细胞连续进行两次核分裂,染色体只复制一次,由此形成染色体数为单倍体的配子。

蝗虫精巢是比较理想的观察减数分裂的材料之一,具有易采集、操作简单的优点。

实验中选取蝗虫精巢小管,通过压片法,制作可观察减数分裂过程中染色体动态变化的玻片标本。

我们在显微镜下观察减数分裂过程中各个不同时期的染色体形态特征。

通过实验,我们进一步了解减数分裂的过程以及各个时期的染色体特点,同时我们掌握了制片和染色技术。

1.引言减数分裂是配子生成过程所特有的细胞分裂方式。

性细胞连续进行两次核分裂,染色体只复制一次,细胞则连续分裂两次,在两次分裂中分别将同源染色体与姐妹染色体均分给子细胞,由此形成染色体数为单倍体的配子。

雌、雄配子的结合可在后代细胞中恢复正常的染色体数目,保证亲代与子代染色体数目的恒定,从而保持了物种的稳定性。

同时,由于同源染色体在染色体配对过程中发生了非姐妹染色单体的交换,以及非同源染色体的自由组合,增加了遗传的多样性,为自然选择提供原材料,是生物体性状变异的重要来源。

而在减数分裂过程中染色体行为的异常则可能导致遗传畸变。

蝗虫在生活中常见,容易采集,而且取蝗虫精巢操作简单。

蝗虫的染色体数目较少,且染色体较大,在减数分裂过程中染色体的一些特征比较明显,易于观察。

在同一染色体玻片标本上可以观察到处于减数分裂各个时期的细胞,还可以观察精子的形成过程。

此次实验的实验目的是了解生物性母细胞减数分裂的一般规律及减数分裂过程中的染色体行为的动态变化过程来加深对减数分裂的认识。

同时,我们还要掌握制片、染色技术。

2.材料与方法2.1实验材料(1)器材:显微镜,解剖针,镊子,盖玻片,载玻片(2)药品:改良苯酚品红(3)材料:雄蝗虫的精巢2.2实验过程2.2.1取材夏末秋初在野外田间捕捉的雄性蝗虫,,浸入卡诺固定液中固定24小时。

取出蝗虫,剪去翅膀和后肢,用手术刀沿腹部中线轻轻挑开腹部,取出腹腔中的两个精巢——由许多精小管组成的黄色组织块或将捉到的雄性蝗虫用剪刀剪去头胸部,然后在腹腔两侧各剪一刀,掀开背板,取出消化道背面的两个精巢。

东亚飞蝗减数分裂过程中染色体行为的观察实验时间2016.11.22晚摘要:动植物体通过有丝分裂增加个体细胞数量,通过减数分裂产生生殖细胞将遗传物质传递给下一代。

本实验通过制作东亚飞蝗(Locusta migratoria manilensis)的固定装片,观察东亚飞蝗精巢中细胞染色体的形态结构,对减数分裂各个时期的细胞中染色体行为进行辨析,并对不同的细胞的所属的时期进行简单判断,最后根据拍摄的图像连成一个近似连续的图像,对减数分裂整个过程的染色体行为进行动态性的了解。

1引言动植物体一生都在不断地进行着有丝分裂的过程进而更替衰老坏死的细胞,动植物体的各个部位几乎都可以发生有丝分裂。

不同于有丝分裂,减数分裂只能发生在特定的组织和器官如生殖器官中,只能在特定时间如动物的青春期才能发生生殖细胞的减数分裂,减数分裂的结果也与有丝分裂不同,减数分裂产生的是染色体数目减半的配子细胞。

减数分裂过程中染色体仅复制一次,细胞连续分裂两次,两次分裂过程中分别将同源染色体与姐妹染色单体均分给子细胞,最终形成的配子中染色体仅为性母细胞的一半。

受精时雌雄配子结合,恢复亲代染色体数,从而保持该物种染色体数的恒定。

本实验通过制作东亚飞蝗(Locusta migratoria manilensis)的固定装片,观察东亚飞蝗精巢中细胞染色体的形态结构,对减数分裂各个时期的细胞中染色体行为进行辨析,并对不同的细胞的所属的时期进行简单判断,最后根据拍摄的图像连成一个近似连续的图像,对减数分裂整个过程的染色体行为进行动态性的了解。

2实验材料2.1实验材料每个学生:显微镜一台,眼科钳一只;载玻片,盖玻片,滤纸片,酒精灯;解剖针;刀片。

每组学生:蝗虫精巢;45%乙酸,香柏油,镜头纸。

染液:苯酚品红。

2.2实验步骤2.2.1取材蝗虫雌雄的辨别方法:(1)个体大小。

一般雄虫小,雌虫大;(2)外生殖器形态。

雄虫腹部末端第9节腹板向上延伸形成一形似船尾的下生殖板;而雌体腹部末端上下产卵瓣形成一个分叉。

山东大学遗传学实验动物减数分裂过程中染色体行为的观察摘要为了了解生物性母细胞减数分裂的一般规律及减数分裂过程中的染色体行为的动态变化过程,本次实验通过苯酚品红染蝗虫精巢中的细胞,观察减数分裂各个时期的不同状态,观察染色体行为。

简介减数分裂(meiosis)是生物细胞中染色体数目减半的分裂方式。

性细胞分裂时,染色体只复制一次,细胞连续分裂两次,染色体数目减半的一种特殊分裂方式。

减数分裂不仅是保证物种染色体数目稳定的机制,同且也是物种适应环境变化不断进化的机制。

减数分裂的特点:1、连续两次核分裂,而染色体只复制一次,结果产生了四个核,染色体数目减半。

2、前期特别长,而且染色体的变化复杂,经过一个逐步螺旋、折叠和浓缩的过程及同源染色体的配对、交换和分离的过程。

前期Ⅰ(prophase)变化最为复杂,呈现出减数分裂的许多特征,包括(1) 细线期(leptotene stage),染色质凝集,出现螺旋丝。

该期染色体排列多变。

(2) 偶线期(zygotene stage) ,又称配对期(pairing stage)。

细线期终了阶段,染色体渐渐缩短变粗。

来自父本、母本各自相对应的染色体,其形态、结构相似,成为同源染色体(homologus chromosomes)。

同源染色体进行配对,即联会,是该期的主要特征。

当同源染色体配对完成后,在两者之间便形成一个复合结构,即联会复合体(synatonemal complex,SC)。

(3) 粗线期(pachytene stage) ,又称重组期(recombination stage)。

染色体明显变粗变短,结合紧密,同源染色体之间发生DNA的片段交换,产生新的等位基因的组合。

(4) 双线期(diplotene stage) ,同源染色体分开,可见到四分体,每个染色体上含有一对姊妹染色单体,因而每对同源染色体含有两对姊妹染色单体共4个染色单体,故称四分体(tetrad)。

观察蝗虫精母细胞减数分裂装片、配子中染色体组合的多样性以及受精作用一、观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片1.目的要求识别减数分裂不同阶段的染色体的形态、位置和数目。

2.方法步骤二、配子中染色体组合的多样性1.减数分裂过程中非同源染色体的_________________。

(1)一个含n对同源染色体的精原细胞,经减数分裂产生的精子类型有2种;(2)一个含n对同源染色体的卵原细胞,经减数分裂产生的卵细胞类型有1种;(3)体细胞含有n对同源染色体的生物个体,经减数分裂产生的配子类型有2n种。

2.四分体时期有非姐妹染色单体的__________________。

三、受精作用1.概念:__________________________________________________________________。

2.过程:在受精作用进行时,通常是________的头部进入卵细胞,________留在外面。

与此同时,_____________________会发生复杂的生理反应,以阻止____________再进入。

__________________进入___________________后不久,_____________________就与_________________________融合,使彼此的会合在一起。

实质:精子和卵细胞的相融合,彼此的会合。

3.结果:受精卵中的______数目又恢复到体细胞中的数目,其中一半染色体来自____________,另一半来自__________。

4.减数分裂和受精作用的意义:(1)就进行有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用保证了每种生物前后代的恒定,维持了生物遗传的。

(2)有性生殖导致同一双亲的的后代具有,这种多样性有利于生物多变的环境,有利于生物在自然选择中,体现了的优越性。

因此,减数分裂和受精作用对于生物的,都是十分重要的。

5.有性生殖后代多样性原因(1)配子的多样性:减Ⅰ前期非姐妹染色单体之间的_;减Ⅰ后期非同源染色体之间的。

蝗虫精母细胞减数分裂Ⅰ染色体观察摘要本次实验主要为掌握生殖细胞取材和制作减数分裂玻片标本的技术,并通过观察了解生殖细胞的形成过程和减数分裂不同时期染色体形态和结构的特征,了解染色的变化特点。

对于蝗虫及其它的动植物而言,从初级精母细胞生成精子要经过两次减数分裂其中,前期I 又先后分为细线期、偶线期、粗线期、双线期和终变期,每个时期染色体都会经历不同的变化,最终变成成熟的染色体。

染色体在不同的分裂期所表现出的不同的行为和形态特征都可以用来判别细胞所处的减数分裂期。

关键词蝗虫精母细胞;减数分裂Ⅰ;染色体。

引言减数分裂减数分裂是生物细胞中染色体数目减半的分裂方式。

性细胞分裂时,染色体只复制一次,细胞连续分裂两次,染色体数目减半的一种特殊分裂方式。

减数分裂不仅是保证物种染色体数目稳定的机制,同且也是物种适应环境变化不断进化的机制。

减数分裂是指有性生殖的个体在形成生殖细胞过程中发生的一种特殊分裂方式。

不同于有丝分裂和无丝分裂,减数分裂仅发生在生命周期某一阶段,它是进行有性生殖的生物性母细胞成熟、形成配子的过程中出现的一种特殊分裂方式。

减数分裂过程中染色体仅复制一次,细胞连续分裂两次,两次分裂中将同源染色体与姐妹染色单体均分给子细胞,使最终形成的配子中染色体仅为性母细胞的一半。

受精时雌雄配子结合,恢复亲代染色体数,从而保持物种染色体数的恒定。

减数分裂过程中同源染色体非姐妹染色单体间发生交换(基因重组),使配子的遗传多样化,增加了后代的适应性,因此减数分裂不仅是保证生物种染色体数目稳定的机制,同时也是物种适应环境变化不断进化的机制。

减数分裂不仅是保持物种遗传物质稳定传递的手段;在减数分裂过程中,通过同源染色体非姐妹染色单体的交叉互换,非同源染色体的自由组合以及四分体中非姐妹染色体的部分片段的交叉互换,增加了基因变异种类,增加了群体的遗传多样性,为自然选择提供更多原材料。

减数分裂可分为三种主要类型:配子减数分裂,孢子减数分裂和合子减数分裂。

观察蝗虫精母细胞减数分裂装片、配子中染色体组合的多样性以及受精作用【核心素养要求】科学思维:理解配子中染色体组合的多样性;知道受精作用的过程。

科学探究:通过建立减数分裂中染色体变化的模型,加深对减数分裂过程极其特点的认识。

社会责任:说出减数分裂和受精作用对生物遗传和变异的重要意义。

【教学重难点】1.学会使用高倍镜观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片2.理解配子中染色体组合的多样性3.知道受精作用的过程4.说出减数分裂和受精作用对生物遗传和变异的重要意义【教具准备】适于制作染色体的材料(橡皮泥、扭扭棒、细树枝等、)铅笔、多媒体课件【教学方法】探究法讲授法【教学过程】同学们根据自己的已知,想一各身边人的例子,一位母亲生的两个女儿一定长的一模一样吗?究其原因,我们就要学习受精作用这方面的内容。

由话题引出本文内容,激发学生学习兴趣。

通过问题,引出本节主要内容一、观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片1.实验原理蝗虫的精母细胞进行减数分裂过程中的染色体形态、位置和数目都在不断地发生变化,因而可据此识别减数分裂的各个时期。

2.实验流程(1)装片制作:解离→漂洗→染色→制片。

(2)显微观察二、配子中染色体组合的多样性同学们已经知道,减数分裂形成精子和卵细胞,才能发育成新个体。

那么高等动物个体发育的起点是什么?受精卵。

很好,我们已经知道,父亲体内的精原细胞和母亲体内的卵原细胞染色体的组成并无差别,但是为什么母亲生下的两个女儿长的不一样呢?教师肯定学生的猜想,究竟是不是这样的,我们可以通过模型构建“建立减数分裂中染色体变化的模型”来寻找答案。

学生思考回答问题,并且提出猜想:是不是参加受精作用的精子和卵细胞染色体的组成是不一样的?探究过程步骤教师先带领学生共同回忆哺乳动物形成精子的过程。

之后组织学生进行模型建构,期间进行巡视与帮助。

A.模拟减数分裂时染色体数目及主要行为的动态变化;边操作边完成染色体/DNA数量变化表和曲线图实验方法步骤1、把颜色、长度相同的两条染色单体粘在一起。

蝗虫精巢细胞减数分裂过程中染色体行为的观察摘要减数分裂是生物性原细胞细胞成熟、形成配子的过程中出现的一种特殊的分裂方式。

本实验以生殖期雄性蝗虫精巢细胞为材料,先使用Carnoy固定液固定,再用改良苯酚品红染液对染色体进行染色,压片法制片。

标本玻片置于显微镜高倍镜下观察,认识、分辨蝗虫精巢细胞减数分裂过程中各分裂相,并对不同分裂相拍照或绘图记录。

引言减数分裂(Meiosis)是生物细胞分裂的主要机制之一,是指生物性成熟以后,性腺中的精(卵)原细胞经分裂形成配子的过程。

其特点是DNA复制一次,细胞连续分裂两次。

生物细胞减数分裂形成的单倍体配子细胞经过进一步变形、生化变化,形成成熟的精子或卵细胞。

二者通过受精作用又恢复二倍体。

减数分裂过程中同源染色体间发生交换,使配子的遗传多样化,增加了后代的适应性,因此减数分裂不仅是保证生物种染色体数目稳定的机制,同时且也是物种适应环境变化不断进化的机制。

本次实验采用东亚飞蝗[Locusta migratoria manilensis (Meyen)]作为标本采集对象,其雄性染色体数为2n=23,XO ♂。

蝗虫染色体大,数目少,在减数分裂过程中染色体的一些特征比较明显,是进行减数分裂观察的经典材料①。

1.实验材料1.1.器材:显微镜1台,镊子1把,解剖针2支,载玻片,盖玻片,滤纸条1.2.试剂:Carnoy固定液,改良苯酚品红染液1.3.生物材料:繁殖季节雄性蝗虫精巢的精巢小管固定材料2.实验步骤2.1.取材与标本固定繁殖季节雄性蝗虫精巢的精巢小管的固定。

选择雄性蝗虫,剪去双翅,再由腹部背面剪开,可见贴在一起的一对橘黄色精巢。

将其投入0.7%生理盐水中剔去脂肪,可见曲细精管①。

将其投入Carnoy固定液中,室温下固定24h后,转入70%乙醇,存放于4℃冰箱。

2.2.制片与观察2.2.1.染色。

取2-3个精巢小管于载玻片上,加入1-2滴改良苯酚品红, 染色时间一般为6-10min。

蝗虫精巢减数分裂过程中染色体的行为观察姓名摘要减数分裂是配子生成过程所特有的细胞分裂方式。

性细胞连续进行两次核分裂,染色体只复制一次,由此形成染色体数为单倍体的配子。

蝗虫精巢是比较理想的观察减数分裂的材料之一,具有易采集、操作简单的优点。

实验中选取蝗虫精巢小管,通过压片法,制作可观察减数分裂过程中染色体动态变化的玻片标本。

我们在显微镜下观察减数分裂过程中各个不同时期的染色体形态特征。

通过实验,我们进一步了解减数分裂的过程以及各个时期的染色体特点,同时我们掌握了制片和染色技术。

1.引言减数分裂是配子生成过程所特有的细胞分裂方式。

性细胞连续进行两次核分裂,染色体只复制一次,细胞则连续分裂两次,在两次分裂中分别将同源染色体与姐妹染色体均分给子细胞,由此形成染色体数为单倍体的配子。

雌、雄配子的结合可在后代细胞中恢复正常的染色体数目,保证亲代与子代染色体数目的恒定,从而保持了物种的稳定性。

同时,由于同源染色体在染色体配对过程中发生了非姐妹染色单体的交换,以及非同源染色体的自由组合,增加了遗传的多样性,为自然选择提供原材料,是生物体性状变异的重要来源。

而在减数分裂过程中染色体行为的异常则可能导致遗传畸变。

蝗虫在生活中常见,容易采集,而且取蝗虫精巢操作简单。

蝗虫的染色体数目较少,且染色体较大,在减数分裂过程中染色体的一些特征比较明显,易于观察。

在同一染色体玻片标本上可以观察到处于减数分裂各个时期的细胞,还可以观察精子的形成过程。

此次实验的实验目的是了解生物性母细胞减数分裂的一般规律及减数分裂过程中的染色体行为的动态变化过程来加深对减数分裂的认识。

同时,我们还要掌握制片、染色技术。

2.材料与方法2.1实验材料(1)器材:显微镜,解剖针,镊子,盖玻片,载玻片(2)药品:改良苯酚品红(3)材料:雄蝗虫的精巢2.2实验过程2.2.1取材夏末秋初在野外田间捕捉的雄性蝗虫,,浸入卡诺固定液中固定24小时。

取出蝗虫,剪去翅膀和后肢,用手术刀沿腹部中线轻轻挑开腹部,取出腹腔中的两个精巢——由许多精小管组成的黄色组织块或将捉到的雄性蝗虫用剪刀剪去头胸部,然后在腹腔两侧各剪一刀,掀开背板,取出消化道背面的两个精巢。

动植物减数分裂过程中染色体行为的观察摘要:本实验通过蝗虫的精巢观察动植物减数分裂过程中染色体的行为,重点是要学会辨认减数分裂的几个重要时期和其判断依据。

了解精母细胞减数分裂的一般规律及减数分裂过程中的染色体行为的动态变化过程;此外还要求掌握制片、染色技术。

1引言同有丝分裂不同,减数分裂仅仅发生在生命周期的某一阶段;期间染色体复制一次,细胞分裂两次。

减数分裂对生命的延续具有重要的意义。

自1883年Caldwell和Threlfal发明出切片机和Edouard van Beneden发现减数分裂现象到1903年Sutton以笨蝗(brachystola magna)作材料并提出“Sutton-Bover”假说,再到如今,近130年来,随着细胞生物学和分子生物学的发展,人们对减数分裂过程中染色体行为的研究取得很大的进展。

2实验材料和方法:2.1试验材料:固定的蝗虫精巢、卡宝品红染液、载玻片、盖玻片、显微镜、解剖针、解剖镜、镊子、生理盐水、滤纸、镜头纸、香柏油。

2.2试验方法:2.2.1材料的获取及处理(1)取材:用剪刀剪去双翅,再从雄性蝗虫腹部背面剖开,靠近胸节处有桔黄色团状结构,为精巢。

取出精巢,这双精巢紧紧地贴在一起,外被含大量脂肪的薄膜,使整个精巢呈现黄色。

将精巢投入0.7%的生理盐水中,剔去脂肪,就可以看到精巢中细小的纤维状的曲细精管。

(图片转自文献[1])(2)取一个或两个精细小管放于载玻片上,用刀片在精细小管上横切两到三次。

(3)以卡宝品红染液染色10-15分钟,同时以小镊子轻轻挤压精细小管外壁,以使性母细胞或减数分裂中各时期的细胞流出精细小管管壁,以利于观察,压片后进行观察,可以见到减数分裂的各个时期。

3.实验结果3.1 不同染色体的构像雄性蝗虫是XO型的染色体组合,2n=23——22条常染色体和1条性染色体。

不同类型的常染色体在减数分裂不同时期的构象是有差异的。

中部着丝粒染色体, 在后期I 至中期II 均呈双“V”叠加形结构, 而在后期II 则呈现单“V”形;近中部着丝粒染色体, 在后期I 至中期II 均呈双“J”叠加形结构, 而在后期II 则呈现单“J”形; 端着丝粒则在后期I 至中期II均呈现很粗的棒状、元宝形、V 形或哑铃形, 在后期II 中呈现棒状或点状。

动物减数分裂过程中染色体行为的观察【摘要】减数分裂是有性生殖的生物性母细胞成熟、形成配子的过程中出现的一种特殊的分裂方式。

本实验以已固定的蝗虫精巢细胞为材料,用改良的苯酚品红等碱性染液对染色体进行染色、制片后,放置高倍镜下观察,根据染色体在各时期的不同特点,即可分辨出细胞减数分裂阶段。

【引言】减数分裂是进行有性生殖的生物性母细胞成熟、形成配子的过程中出现的一种特殊的分裂方式。

减数分裂包括连续的两个阶段。

期间,染色体仅复制一次,两次分裂中分别将同源染色体与姊妹单体均分给子细胞,使最终形成的配子中染色体数仅为性母细胞的一半。

两次分裂可根据染色体变化各分为前、中、后、末四个时期。

由于第一次分裂前期较长,染色体变化复杂,可分为五个时期。

在减数分裂过程中,同源染色体之间发生联会,非同源染色体自由组合,增加了变异、群体的遗传多样性,为自然选择提供了材料也可能因为期间染色体行为异常导致遗传畸变。

雌雄配子又通过受精作用结合为合子,恢复了染色体数目。

蝗虫染色体大、数目少,在减数分裂过程中染色体的一些特征比较明显。

在本实验中,通过观察蝗虫精巢细胞减数分裂过程中的动态变化以加深对减数分裂的认识,更加了解减数分裂及其意义,同时掌握制片及染色技术。

【实验材料和方法】实验材料:已固定的蝗虫精巢、改良苯酚品红染液、载玻片、盖玻片、显微镜、镊子、解剖针、吸水纸实验方法:1)取2-3个精巢小管(最好选取较肿大的精巢小管,说明其中细胞较多,可能处于分裂旺盛时期),滴加1-2滴改良苯酚品红染液,染色8-10分钟。

2)将染色后材料盖上盖玻片,在盖玻片上盖上吸水纸,压住玻片一端,用解剖针针柄轻敲盖玻片,使材料均匀分散开。

最后垂直用力轻压盖玻片,以使材料处于同一平面上。

(注意用力大小,太大会破坏材料,太小无法使材料分开。

)3)将制片放在高倍镜下观察,分辨减数分裂各个时期细胞及染色体状态和变化,并做好记录。

【实验结果】细线期双线期后期Ⅰ间期Ⅱ精细胞【讨论】1.在观察时发现处于减数分裂前期的细胞数目最多,细线期、偶线期细胞不明显:细线期染色体细长且交织成网,偶线期同源染色体出现联会。

动物减数分裂过程中染色体行为的观察组员:孙文雅、陈璐、王远迪、陈凯榕;班级:生物093 学号:0902040306实验时间:11月8号-11月11号摘要:有丝分裂是动植物一生中都在进行,但减数分裂仅仅发生在生命的某一阶段,他是进行有性生殖动植物产生配子的特殊分裂方式。

本实验以雄蝗虫为实验材料,取其精巢,观察减数分裂过程中的染色体行为。

在显微镜下观察染色体的动态变化,了解减数分裂过程中染色体的行为并注意各个时期的染色体是否产生了结构(如:缺失、易位等)或数目变异。

1.引言减数分裂是有性生殖的动植物性母细胞成熟、形成配子的过程中出现的一种特殊的分裂方式。

在减数分裂的过程中,染色体仅复制一次,细胞则连续分裂两次,在两次分裂中分别将同源染色体与姐妹染色单体均分给两个子细胞。

最终形成染色体数为母代一半的配子。

2.实验材料2.1 试验材料每个学生:普通光学显微镜、眼科镊1只、弯头解剖针1根、载玻片、盖玻片、滤纸片每组学生:固定的蝗虫精巢、醋酸地衣红染液、镜头纸。

2.2试验方法2.2.1 试验设计1、取材:取已经固定的蝗虫,剖开,取出精巢,挑选3~4条曲细精管至于载玻片上。

2、制片与镜检:用解剖针将曲细精管撕破并挤出内容物,滴加一滴醋酸地衣红染液于其上,静置10~15分钟后压片。

3、装片观察。

3结果3.1 显微镜下减数分裂图片在动物减数分裂的过程中根据染色体的行为主要分为以下时期:间期、细线期、偶线期、粗线期、双线期、终变期、中期I、后期I、末期I、前期II、中期II、后期II、末期II、精细胞、精子。

减数分裂细线期减数分裂偶线期减数分裂偶线期(左一)减数分裂双线期、(左面体积较大的细胞)减数分裂中期I减数分裂后期I减数分裂末期I减数分裂前期II减数分裂中期II减数分裂后期II精细胞与精子(圆形是为精细胞,,细长的为精子)4 讨论蝗虫精巢细胞减数分裂过程中的染色体行为可以归结如下:细线期:染色体可见,但特别细无法分清是否出现联会;偶线期:染色体较细线期明显加粗,可见联会,染色体两两并在一起;粗线期:染色体较之前要明显缩短变粗,明显可见清晰的联会双线期:染色体之间开始拉大距离,有麻花状形态出现;终变期:染色体交叉明显可见;而分裂过程I的中期到末期以及分裂过程II中期到末期,根据染色体之间的空间关系以及染色体形态可以简单辨别。

遗传学实验山东大学生命科学学院13级临八蝗虫精巢细胞减数分裂过程中染色体行为的观察摘要:有丝分裂是动植物一生中都在进行,但减数分裂仅仅发生在生命的某一阶段,是生物性原细胞细胞成熟、形成配子的过程中出现的一种特殊的分裂方式。

本实验以雄蝗虫为实验材料,取其精巢,先使用Carnoy固定液固定,再用改良苯酚品红染液对染色体进行染色,压片法制片。

观察并深入了解了解生物性母细胞减数分裂的一般规律及减数分裂过程中的染色体行为的动态变化过程,并熟练掌握制片、染色技术,并对不同分裂相拍照记录。

1.引言1.1减数分裂(Meiosis)减数分裂是生物细胞分裂的主要机制之一,是指生物性成熟以后,性腺中的精(卵)原细胞经分裂形成配子的过程。

其特点是:(1)连续两次核分裂,而染色体只复制一次,结果产生了四个核,染色体数目减半。

(2)前期特别长,而且染色体的变化复杂,经过一个逐步螺旋、折叠和浓缩的过程及同源染色体的配对、交换和分离的过程。

减数分裂对于动植物来说具有重要意义:在减数分裂中染色体仅复制一次,细胞则连续分裂两次,在两次分裂中分别将同源染色体与姐妹染色体均分给子细胞,最终形成的配子中染色体数目仅为性母细胞的一半。

再通过雌、雄配子的结合有同源染色体可在后代细胞中恢复正常的染色体数目,从而保持了物种的稳定性。

同时,由于同源染色体在染色体配对过程中发生了非姐妹染色体的交换,从而为后代遗传多样性提供了物质基础。

1.2减数分裂过程中染色体行为的观察1.2.1取材要观察到动植物减数分裂过程中染色体动态行为,正确准确的取材尤为重要。

在高等植物的有性生殖过程中,花药和胚珠中有些细胞经过生长和分化为小孢子母细胞和大孢子母细胞,它们经过减数分裂分别形成4个小孢子和1个大孢子。

根据不同植物的开花及其生殖器官形成时的外部形态作为参考,要适时取材。

选取适当大小的花蕾是观察花粉母细胞减数分裂的关键性的第一步。

此时的植株形态及花蕾大小依植物的类别及品种有所不同。

姓名系年级学号日期科目遗传学实验题目动植物减数分裂过程中染色体行为的观察动植物减数分裂过程中染色体行为的观察摘要:减数分裂,也叫成熟分裂。

是一种发生在高等生物成熟个体有性繁殖组织中的一种分裂方式。

本实验意在通过观察蝗虫精巢中处于减数分裂不同时期的细胞的行为,来了解生物性母细胞减数分裂的一般规律及减数分裂过程中的染色体行为的动态变化过程;学会辨认减数分裂的几个重要时期,并知道其判断依据,同时掌握制片和染色技术。

本次实验经过取材、卡诺固定液固定、改良苯酚品红染液染色、制片和镜检五个步骤,在显微镜下找了到处于减数分裂各个时期的细胞,使我们对处于减数分裂各个时期细胞的行为有更加直观的了解。

引言早在19世纪末期,人们就对动植物有丝分裂与减数分裂中染色体的行为进行了大量的研究。

1883年,比利时细胞学家Edouard van Beneden最早发现马蛔虫受精卵中染色体的数目是配子染色体数目的2倍。

1887年。

Weismann预言了减数分裂的存在。

后来Flemming, von Winiwarter, Hertwig等学者对动植物细胞的研究经过长达25年的努力,才逐渐弄清了在这种特殊的分裂方式中存在的诸多细胞学问题。

1902—1903年.Sutton观察了笨蝗的减数分裂过程,推论基因在染色体上,他还推论一个染色体上必然有多个基因。

目前,减数分裂的过程已经被研究的比较透彻,但尚存未解决的问题。

如:排列的纺锤丝与漂浮的染色体通过动粒相连接,它们能决定染色体如何被分配至子细胞。

染色体的正确分离对于细胞来说至关重要,但细胞生物学家对染色体的分离过程仅有一些模糊认识。

是由细胞指挥的吗?或是染色体自行决定的?通过一些一流的实验,北卡罗莱那州杜克大学的Leocadia Paliulis和R. Bruce Nicklas表明了在一个截然不同的环境下,染色体仍然知道如何去做。

Nicklas说,下一步,我们需要了解染色体如何将它的指示在动粒的化学性质与结构上表现出来。

蝗虫精巢减数分裂观察一、实验目的通过对蝗虫精子形成过程中减数分裂的观察,了解动物生殖细胞形成的一般过程以及染色体在这一过程中的动态变化,从而深刻理解减数分裂的遗传学意义。

掌握压片法制作减数分裂玻片标本的技术。

二、实验原理减数分裂是有性生殖的生物在繁殖过程中的一种特殊的分裂方式。

它与有丝分裂具有根本的差异,但又有一定的联系,生物体通过有丝分裂使得细胞数目增多,分裂后的子细胞得到遗传组分相同的染色体。

生物体在繁殖过程中通过减数分裂使得配子中染色体数目减为体细胞的一半,乘坐单倍体细胞。

这样再通过雌雄配子的结合又可以在后代细胞中回复正常的染色体数目,从而保持了物种的稳定性,而且同源染色体在染色体配对过程中发生了非姐妹染色体的节段交换,为后代表现得多样性提供了遗传的物质基础,在动物的精巢和卵巢组织中有些细胞经过生长和分化成为精母细胞和卵母细胞,它们经过减数分裂分别形成4个精细胞和1个卵细胞。

与有丝分裂相比,减数分裂过程的前期很长,可以划分为5个时期。

其染色体的变化也比较复杂,要经过一个逐步螺旋、折叠和浓缩的过程。

特别是在偶线期内,同源染色体进行联会,进而在粗线期发生非姐妹染色体的节段交换,因此我们可以在双线期观察到许多交叉图像。

我们可以通过对减数分裂过程中染色体动态变化的观察加深对这一分裂过程的认识,并且为杂种细胞学分析、物种间情缘关系的鉴定等提供可靠地依据。

三、实验材料与试剂1.雄性蝗虫;2.显微镜、解剖针、解剖剪、Carnoy固定液(乙醇:冰乙酸,体积比为3:1)、载玻片、盖玻片、改良苯酚品红染液。

四、实验步骤1.蝗虫的捕捉和固定捕捉雄性蝗虫,直接投入到Carnoy固定液中固定24小时,然后转到体积分数为70%的酒精中保存。

若在4℃冰箱中保存,可以长期使用。

蝗虫的性别区分非常容易雄性蝗虫个体较小,雌性蝗虫较大。

同时由于雌性蝗虫的尾部有产卵瓣,所以从外观上易于区别。

2.蝗虫精巢的剖取解剖蝗虫时,先将翅膀减去,在翅基部的后方,相当于腹部背侧的前端,用解剖剪将其体壁剪开,即可看到在上方两侧各有一块黄色的团块,这边是蝗虫的精巢。

蝗虫精巢细胞减数分裂过程中染色体行为的观察

摘要

减数分裂是进行有性生殖的生物性母细胞成熟、形成配子过程中出现的一种特殊分裂方式。

本实验以蝗虫为材料制备染色体标本,观察、比较动物减数分裂中染色体的行为。

在显微镜下可以观察到精母细胞,减数分裂各时期细胞,精子等。

在减数分裂时期的细胞中可以观察到以下几个时期:细线期,偶线期,粗线期,双线期,终变期,中期Ⅰ,后期Ⅰ,末期Ⅰ,前期Ⅱ,中期Ⅱ,后期Ⅱ,末期Ⅱ。

视野中可见,在各个时期的细胞状态中,前期Ⅰ细胞状态大量出现,说明其历时特别长;减数分裂Ⅱ细胞状态较难找到,表明其历时很短。

1.引言

减数分裂是配子生成过程中所特有的细胞分裂方式。

性细胞连续进行两次分裂,染色体只复制一次。

细胞在间期完成染色体复制后进入分裂期,减数第一次分裂会出现联会现象,经历四分体时期,同源染色体非姐妹染色单体发生交叉互换,最后同源染色体彼此分离,非同源染色体自由组合形成次级性母细胞,第二次减数分裂过程与有丝分裂相近,将姊妹染色体均分给子细胞,使最终形成的配子中染色体数目仅为性母细胞的一半。

受精时,雌雄配子结合,恢复亲代染色体数目,从而保证物种染色体数目的恒定。

合子包含了来自两个亲本的同源染色体,非姐妹染色单体间的交叉互换,染色体上的非等位基因自由组合,增加了遗传的多样性,是生物形状变异的主要来源。

此外,减数分裂还保证了亲代与子代遗传性状的稳定性。

蝗虫属于昆虫冈,直翅目,蝗科,其雌雄容易鉴别、生殖能力强、精巢减数分裂活跃、染色体大、数目少,在减数分裂过程中染色体的一些特征比较明显,是进行减数分裂观察的良好材料。

不同蝗虫染色体的数目与形态不同,但其性别决定均为XX-XO型,本实验所用的蝗虫为2n=23,XO♂。

本实验将蝗虫的精巢保存在carnoyⅠ的固定液中,用改良苯酚品红对细胞核进行染色,通过压片法制作可观察减数分裂过程中染色体动态变化的玻片标本。

2.实验材料

2.1试验材料

(1)仪器和材料:显微镜、解剖针、镊子、盖玻片、载玻片、滤纸、雄蝗虫的精巢管。

(2)试剂:改良苯酚品红。

2.2试验方法

2.2.1从固定液中选择含有顶端较大的精巢管的精巢于载玻片上,用解剖针和镊子取出精巢管2-3个于新的载玻片上,为了能够尽量观察到减数分裂各时期的细胞,本实验制作了三个标本。

2.2.2在精巢小管上滴加1-2滴改良苯酚品红,染色6-8min。

2.2.3将染色后的材料盖上盖玻片,在盖玻片上盖上两层吸水纸,将多余的染液吸干。

用左手的食指压紧,防止盖片滑动。

然后用大拇指压盖玻片,再用用右手持解剖针,用针柄轻敲盖片,使材料均匀分散开。

最后用大拇指按一按盖玻片,使载玻片上的样品在同一个平面上。

2.2.4在显微镜下观察细胞。

3.结果

在视野中可以观察到精母细胞,细线期细胞,偶线期细胞,粗线期细胞,双线期细胞,终变

期细胞,中期Ⅰ细胞,后期Ⅰ细胞,末期Ⅰ细胞,前期Ⅱ细胞,中期Ⅱ细胞,后期Ⅱ细胞,末期Ⅱ细胞和精子等细胞状态。

各个时期的细胞状态中,前期Ⅰ细胞状态大量出现,说明其历时特别长;减数分裂Ⅱ细胞状态较难找到,表明其历时很短。

减数分裂的细胞有各自的特点。

3.1减数分裂期前细胞

3.1.1精母细胞:细胞核明显,细胞呈圆形。

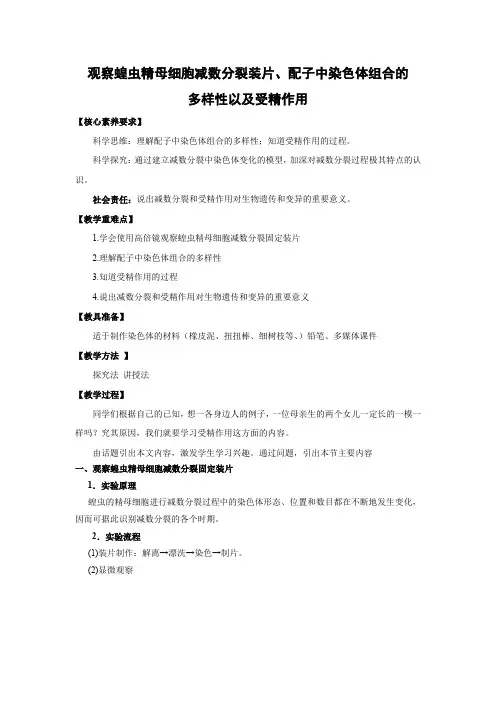

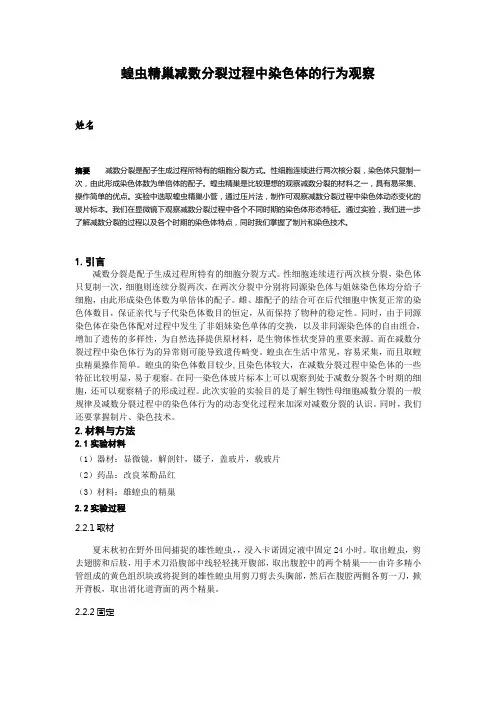

(图1)

3.2减数分裂期细胞

3.2.1前期Ⅰ

3.2.1.1细线期:染色质凝缩成可见的细线,在核内交织成网。

蝗虫“细线团”中有一深染色块(图2),这个色块是X染色体形成的,一直保留到偶线期。

3.2.1.2偶线期:同源染色体进一步浓缩变短加粗,同源染色体沿着纵长方向紧密配对,形成联会复合体(图3)。

3.2.1.3粗线期:同源染色体已经配对,可以观察到具有螺旋结构的11个不同的二价体。

X 染色体为端棒状(图4粗线期,图5粗线晚期)。

3.2.1.4双线期:染色体进一步浓缩变短加粗,可以看到染色体交叉(图6)。

3.2.1.5终变期:染色体继续浓缩变短加粗,同间期Ⅰ相比,边缘不光滑(图7)。

3.2.2中期Ⅰ

染色体边缘光滑,进一步短粗。

配对的同源染色体排列到赤道板上(图8)。

3.2.3后期Ⅰ

同源染色体向细胞两极移动。

两端的染色体聚集成菊花状(图9)。

3.2.4末期Ⅰ

染色体移到两极后聚集在一起,并逐步解螺旋而恢复到染色质状态(图10)。

重建核仁、核膜,进行胞质分裂而形成两个子细胞(次级精母细胞)。

3.2.5前期Ⅱ

与末期I紧密相连,时间短暂。

染色体散开,细胞较小(图11)。

3.2.6中期Ⅱ

同一着丝粒连接的两条姐妹染色单体排列在赤道面上,形成赤道板。

侧面观的染色体呈菊花状(图12极面观,图13侧面观)。

3.2.7后期Ⅱ

着丝粒分裂,两条姐妹染色单体分离,在纺锤丝的牵引下向细胞两极移动,染色体呈四堆(图14)。

3.2.8末期Ⅱ

染色体移到两极后,逐步解螺旋形成染色质,重建核仁、核膜(图15)。

3.3变形期细胞

3.3.1精子:精子由头部和尾部组成,头部呈椭圆形,前端突起,尾部细长(图16)。

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

蝗虫精巢精母细胞减数分裂各主要时期的细胞学特征

1细线期.;2.偶线期;3.偶线期;4.粗线期;5。

粗线晚期;6.双线期;7.终变期;8.中期Ⅰ;9.后期Ⅰ(引自韩霜);10.末期Ⅰ(引自李恺鹏);11.前期Ⅱ;12.中期Ⅱ极面观;13.中期Ⅱ侧面观;14.后期Ⅱ(引自李恺鹏);15.末期Ⅱ;16.精子

4.讨论

减数分裂是性细胞将其遗传物质分配给子代的一种特殊的有丝分裂。

掌握减数分裂期间染色体的形态、结构和数目对于临床医学中的产前诊断具有重大意义。

染色体形态的易位,倒位;结构的增添,缺失;染色体条数的异常往往会引起性染色体疾病。

此外,染色体的形态,结构,条数异常还可能诱导癌症的发生。

通常来说,性染色体疾病的临床表现为性发育不全,智力低下,多发畸形等。

常见的性染色体疾病有:三体综合征(如:21三体综合征),部分三体综合征(如:9p部分三体综合征),部分单体综合征(如:5p综合征,俗称猫叫综合征),特纳氏综合征(核型:45,X),克氏综合症(核型:47,XXY)等。

目前,可以通过对染色体组型的检查,收集检查的白细胞,用秋水仙素处理,使之处于中期阶段,染色制片后,检查染色体有无畸变,数目如何,从而实行产前诊断,来减少染色体病患儿的出生。

尽管如此,目前尚无有效治疗手段,不过,通过对减数分裂各时期细胞染色体形态的进一步研究,从宏观表现推测微观机制,对探究染色体发病机制意义重大。

已有研究表明,染色体片段的增添和易位可以引起癌症的发生。

某些片段的扩增会造成基因的多拷贝,使得基因的表达量增高,造成原癌细胞的癌变;部分染色体的片段转移到强启动子后面,原先低表达的基因高表达之后也容易引起细胞的癌变。

我们可以通过彩色显带技术更好地观察染色体片段的增添和易位,因此,观察分裂期间(减数分裂或有丝分裂)各时期细胞染色体形态(尤其是中期)对癌症的发病机制有很大的帮助。

虽然本次试验观察到了蝗虫精巢细胞减数分裂过程中大部分染色体的形态,但是还有个

别时期没有找到,可以说明,实验的选材对实验结果有很大的影响,头部很大的精巢管往往能够包含减数分裂各时期的细胞状态。

此外,视野中的细胞形态也并非完全理想,个别细胞核内的染色体七零八落,没有正常的聚集在核内,这说明,制片过程中敲打过程用力过大,导致细胞被敲碎。

敲打时还要注意尽量将细胞敲打均匀,保证细胞被分散开。

还有的视野中可以看见若干细胞相互层叠,这是由于最后用大拇指按压的时候力度不足。

不同生物减数分裂的特性,时间,周期不同,在做进一步研究时应注意取样的性别与时期。

在今后的研究中,我们也可以对比不同生物减数分裂的异同点,从而能对减数分裂的机制有更深层的发现。

5.参考资料

(1)张文霞戴灼华,2007,遗传学实验指导

(2)杨大翔,2010,遗传学实验

(3)吴相钰陈守良葛明德,2014,陈阅增普通生物学。