神经系统疾病定位诊断

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:5

神经系统定位诊断是一种医学诊断方法,通过对神经系统病变的症状、体征、影像学检查等进行分析和综合判断,确定病变部位和性质,以便制定合理的治疗方案。

常用的神经系统定位诊断方法包括:

1. 神经系统症状和体征分析:通过对患者的症状和体征进行详细的分析,如感觉障碍、肌力减退、反射异常等,可以初步确定病变部位和性质。

2. 神经系统影像学检查:包括CT、MRI、PET等影像学检查,可以直接显示神经系统病变的部位和形态,对于脑卒中、脑肿瘤、脊髓损伤等疾病的诊断具有重要意义。

3. 神经系统电生理检查:包括脑电图、神经肌肉电图、脑干听觉诱发电位等检查,可以评估神经系统功能状态,对于癫痫、多发性硬化等疾病的诊断和治疗具有重要意义。

4. 神经系统病理学检查:包括脑组织活检、脑脊液检查等,可以直接观察和分析病变组织的形态和结构,对于神经系统炎症、肿瘤等疾病的诊断和治疗具有重要意义。

综合应用以上方法,可以准确地确定神经系统病变的部位和性质,为临床治疗提供重要依据。

神经系统疾病定位诊断神经系统包括:中枢神经系统〔脑、脊髓〕和周围神经系统〔颅神经、脊神经〕两个局部。

中枢神经主管分析、综合、归纳由体内外环境传来的信息,周围神经主管传递神经冲动。

神经病学,是研究神经系统〔中枢神经和周围神经〕疾病与骨骼肌疾病的病因、发病机制、病理、病症、诊断、治疗、预后的一门学科。

神经系统损害的主要表现:感觉、运动、反射障碍,精神、语言、意识障碍,植物神经功能障碍等。

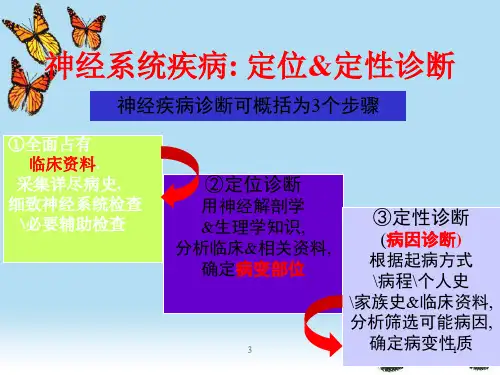

神经系统疾病诊断有三个步骤:详细的临床资料:即询问病史和体格检查,着重神经系统检查。

定位诊断:〔根据神经系统检查的结果〕用神经解剖生理等根底理论知识来分析、解释有关临床资料,确定病变发生的解剖部位。

〔总论病症学的主要内容。

〕定性诊断:〔根据病史资料〕联系起病形式、疾病的开展和演变过程、个人史、家族史、临床检查资料,综合分析,筛选出初步的病因性质〔即疾病的病因和病理诊断〕。

〔各论各个疾病单元中学习的内容。

〕辅助检查:影像学有CT、MR、SPECT、PET、DSA等;电生理有EEG、EMG、EP等;脑脊液检查。

感觉系统一.感觉分类㈠特殊感觉:嗅、视、味、听觉。

㈡一般感觉1.浅感觉——痛觉、温度觉、触觉2.深感觉——运动觉、位置觉、震动觉等。

3.皮层觉(复合觉)——实体觉、图形觉、两点区分觉、定位觉等。

二.感觉的解剖生理1. 感觉的传导径路:一般感觉的传导径路有两条:①痛温觉传导路,②深感觉传导路。

它们都是由三个向心的感觉神经元连接组成,但它们在脊髓中的传导各有不同。

第一神经元:均在后根神经节第二神经元:〔发出纤维交叉到对侧〕⑴痛觉、温度觉:后角细胞⑵深感觉:薄束核、楔束核⑶触觉:一般性同⑴,识别性同⑵第三神经元:均在丘脑外侧核。

感觉的皮质中枢:在顶叶中央后回〔感觉中枢与外周的关系呈对侧支配〕2.节段性感觉支配:〔头颈〕耳顶联线后C2、颈部C3、肩部C4;〔上肢〕桡侧C5-7、尺侧C8-T2;〔躯干〕胸骨角T2、乳头线T4、剑突T6、肋下缘T7-8、脐T10、腹股沟T12-L1;〔下肢〕大腿前L2-3、小腿前L4-5、下肢后侧S1-3、肛门周围S4-5。

神经系统疾病定位诊断思路

对任何一个神经科患者,我们首先需要解决的定位神经系统损害的特定部位,定位损害部位的最佳方法是进行详尽的病史采集和仔细的体格检查。

在解剖定位中,最重要的区域有:肌肉、肌肉神经接头、外周神经、神经根、脊髓、脑干、小脑、脑皮质下部和脑皮质。

下面仅就这些重要区域的神经系统疾病特点来分析神经系统疾病的定位诊断。

一、肌肉疾病

肌肉疾病往往引起肌肉近身体中央的对称性无力而无感觉丧失。

例如当病人诉及双下肢或双上肢的近端对称性无力时,应观察或询问病人能否不用双手从轿车里出来,蹲下能否自行站起;或病人能否抱动小孩,能否抬起提起重物或者挑水等。

值得注意的是肌病造成的无力很少局限于一侧,且真正的感觉障碍不应发生于任何局限于肌肉的疾病。

体格检查中应可发现肢体近中央的无力,无感觉丧失,肌肉形态一般正常,没有萎缩和肌束震颤,肌张力通常正常或轻度降低,

发射也正常或轻度降低。

二、神经肌肉接头疾病

易疲劳是神经肌肉接头疾病的临床特征,肌肉活动时无力加重而休息时恢复。

在病史采集中病人也通常会诉及活动后疲劳的休息后缓解的病史。

查体时应能显示易疲劳性肢体近端对称性无力,没有感觉丧失,重复性动作试验肌力下降,短

暂休息肌力恢复;持续向上凝视造成上睑下垂;无力常呈极端近身体中央性的,肌肉形态正常,没有萎缩或肌束颤动,

肌张力和反射正常。

三、外周神经病

外周神经病引起的无力通常为末梢性的,常为非对称性,伴有肌萎缩和肌束颤动,感觉改变几乎总是伴随着外周神经病。

例如,当病人表现为末梢性下肢无力时,可询问病人是否有跌倒、走路拖曳或鞋前端磨损;当病人表现为末梢性上肢无力时,可询问病人是否长常有持物不牢。

外周神经病的症状通常局限于一个特定区域,常引起对称性手套、袜套样无力、麻木、感觉异常,尤其是在糖尿病患者中表现更为突出。

病人常有去神经的改变如肌肉萎缩,颤动和肌肉阐搐-肌束颤动。

查体时应能显示出末梢的,常是伴有肌萎缩、肌束颤动和感觉丧失的非对称性无力。

肌肉张力可能正常或减低。

反射常减弱。

因常有自主神经纤维受累,可发生皮肤营养改变,如皮肤平滑光亮,血管舒缩性改变(肿胀或温度调节失常),毛发或指、趾甲脱落。

四、神经根

疼痛是神经根疾病的标志。

疼痛常被描述为尖锐的,烧灼的和电击样感觉,典型地向尖端或末梢传导或辐射。

神经根疾病常因其不对称性无力伴有去神经的证据和感觉丧失而类似于外周神经病。

髓外肿瘤早期即可压迫神经根产生疼痛,

而髓内肿瘤通常晚期才会产生压迫症状。

神经根通常有其特定的支配部位,例如腿部疼痛通常提示L5和S1神经根受累,上肢疼痛往往提示C5和C6受累。

神经根疾病体格检查中显示对称性无力伴肌萎缩和肌束颤动,肌张力正常或降低,受累肌肉的反射减弱或消失。

无力限于一个肌群,感觉丧失发生于相似的皮节分布区,手法牵张(如直腿抬高或颈部旋转)常使神经根疼痛加剧。

五、脊髓疾病

脊髓疾病的特点是感觉平面、病理征阳性、直肠膀胱机能障碍。

询问病史时应注意:末梢性下肢无力(病人拖脚尖走路或跌倒吗)、末梢性上肢无力(病人有持物不稳吗)、对称性症状(病人上肢或下肢受累大致相同吗)、感觉平面(病人常诉及躯干或腹部的束带感或扎紧感)、括约肌机能障碍(有大小便潴留或失禁吗)。

体检通常显示:1、感觉平面以下所有感觉减退(注意临床查出的感觉平面不一定与解剖平面一致)。

2、末梢性无力重于近端性无力。

3、伸肌和抗重力肌无力比屈肌无力更明显。

4、肌张力增高(强直)。

5、反射亢进。

6、阵挛。

7、Babinski征阳性。

8、浅表反射消失。

9、无显著的肌萎缩或肌束颤动。

六、脑干

颅神经症状+长束征=脑干疾病。

那么哪些设问可以引导出联合出现颅神经和长束机能障碍的症状呢?询问病人有无

轻偏瘫和偏身感觉丧失可发现长束征。

长束是交叉的,颅神经不交叉,脑干损伤常产生一侧面部和对侧肢体的症状。

例如:脑桥损害累及锥体束和面神经,引起该侧面部和对侧躯体的交叉性无力。

体格检查中,颅神经检查可见上睑下垂,瞳孔异常,眼外肌瘫,复视,眼球枕颤,角膜和眨眼反射下降,面部无力或麻木,耳聋,眩晕,构音障碍,咽下困难,腭部无力,悬雍垂偏斜,张口反射减退等;长束征异常可有轻偏瘫,表现上运动神经元性伸肌无力。

七、小脑

小脑疾病可引起共济失调、笨拙、震颤。

例如下肢笨拙表现为蹒跚醉酒样步态,上肢笨拙表现为难以完成目的性运动。

小脑疾病几乎总是伴随脑干异常,反之亦然。

体格检查可见步态蹒跚,步基过大,共济失调,难于行一字步,小脑性震颤以上肢明显。

八、皮质下和皮质疾病

如何确定一种疾病是皮质下还是皮质疾病呢?应该根据以

下几点加以分析:

1、皮质损害的特殊表现。

主侧半球皮质疾病最有帮助的症状是语言不能。

非主侧半球皮质机能障碍常造成视空间障碍,病人常有忽略和否认意识。

痫性发作几乎总是起源于皮

质。

2、感觉缺损的类型。

大多数初级感觉形式影响“丘脑”的意识而不需要皮质的感觉,因此有明显麻木、感觉丧失的提

示为皮质下损害。

皮质性感觉丧失更为精确,比如两点辨别觉,精确定位觉,实体觉,图形觉。

3、运动和感觉缺损的模式。

皮质损害累及面部、上肢和躯干,但不累及下肢。

即使小的皮纸下损害也累及全部联合纤维,因此皮质下损害引起完全性半侧瘫痪,累及面部、上肢

和下肢感觉。

4、视野缺损的表现。

视觉通路大部分长度在皮质下,皮质损害一般不影响视觉纤维,视野缺损提示皮质下损害。

小结:神经解剖重要部位的疾病的特点

肌肉疾病——肌无力

神经肌肉接头疾病——肌肉易疲劳性,休息后缓解外周神经病——非对称性无力,感觉改变

神经根疾病——根痛

脊髓疾病——感觉平面、病理征阳性、膀胱直肠机能

障碍

脑干疾病——颅神经症状+长束征

小脑疾病——共济失调

皮质下疾病——初级感觉障碍,运动和感觉缺损累及

面部,上肢和下肢,视野缺损

皮质疾病——语言不能或忽略和否认意识,痫性发作,皮质损害累及面部和上肢,不累及下肢,无视野缺损。