刘天华与瞎子阿炳看20世纪初中国民族音乐发展

- 格式:pptx

- 大小:1.33 MB

- 文档页数:12

20世纪二三十年代中国“新音乐”发展观作者:刘嵬来源:《艺术研究》2018年第04期摘要:随着“新文化运动”的推进,部分留欧、留美学者们对西方音乐的深入学习,他们对西方外来音乐的形式与内容都有了更为深刻的理解,同时对中国“新音乐”创作有了新的认识。

此时以蔡元培为代表的多数学者们认为,中国的“新音乐”应该是“兼容并包”、“中西结合”的、类似于西方19世纪三四十年代的东欧民族乐派似的“国民乐派”(即民族乐派)音乐。

以及强调致力于国乐(传统音乐)基础上的“国乐改进”发展观。

这种“民族派”和“国乐改进”的新音乐发展观在此时是主要观点,但少部分学者也有持“全盘西化”或“国粹主义”观念的。

关键词:20世纪二三十年代中国新音乐发展观1840年鸦片战争以后,随着西方音乐的大量传入、学校唱歌课的兴起与乐歌的不断创作等一系列音乐实践活动,各音乐实践者渐渐产生了创作“新音乐”的想法。

据现有的资料显示,“新音乐”一词是由曾志忞于《乐典教科书·自序》(1904年)“为中国造一新音乐”最先提出的。

随着“新文化运动”的推进,部分留欧、留美学者们对西方音乐进行了深入学习,他们对西方外来音乐的形式与内容都有了更为深刻的理解,同时对中国“新音乐”创作有了新的认识。

此时以蔡元培为代表的多数学者们认为,中国的“新音乐”应该是“兼容并包”、“中西结合”的、类似于西方19世纪三四十年代的东欧民族乐派似的“国民乐派”(即民族乐派)音乐。

以及强调致力于国乐(传统音乐)基础上的“国乐改进”发展观。

这种“民族派”和“国乐改进”的新音乐发展观在此时是主要观点,但少部分学者也有持“全盘西化”或“国粹主义”观念的。

一、“兼容并包”的“国民乐派”发展理念蔡元培认为“新音乐”应是用西方作曲技术来创作符合我国之意的音乐,“一方面,输入西方之器,曲谱,以与吾国固有之音乐相比较。

一方面,参考西人关于音乐之理论以印证于吾国之音乐,而考其违合。

”?譹?訛同样重要的是要培养能用西方作曲技术谱写新音乐的人才。

忽略与误读以刘天华阿炳为例在音乐的长河中,刘天华和阿炳无疑是两颗璀璨的明珠。

然而,在他们的音乐人生中,却都经历了不同程度的忽略与误读。

刘天华,这位致力于改进国乐的先驱者,其贡献在相当长的一段时间内未得到应有的重视。

他所处的时代,西乐东渐,传统音乐受到了巨大的冲击。

人们对于西方音乐的追捧,使得像刘天华这样努力探索传统音乐革新之路的音乐家,在当时并未获得广泛的认同和支持。

刘天华的音乐理念是将传统音乐与现代音乐元素相结合,创造出具有时代特色的新音乐。

他深入研究民间音乐,挖掘其中的精华,并借鉴西方音乐的创作手法和演奏技巧。

他创作的二胡曲,如《病中吟》《光明行》等,既富有浓郁的民族风格,又展现出创新的精神。

然而,在他的时代,很多人认为这种融合是对传统的背离,对他的作品缺乏理解和欣赏。

这种忽略,使得刘天华的音乐在当时未能广泛传播,其音乐理念也未得到充分的发扬。

阿炳,原名华彦钧,他的音乐同样经历了被忽略和误读的命运。

阿炳一生坎坷,流落街头卖艺为生。

他的音乐多来自于生活的苦难和内心的感悟,充满了真挚的情感。

然而,在他生前,他的音乐仅仅在当地的街头巷尾流传,未能引起更广泛的关注。

阿炳的二胡曲《二泉映月》堪称经典之作,但在很长一段时间里,人们对这首曲子的理解仅仅停留在表面的悲伤情绪上,而忽略了其深层所蕴含的对生活的抗争和对命运的不屈。

有人误读为这只是一首单纯表达哀怨的乐曲,而没有看到阿炳在极度困境中依然坚守音乐、抒发内心力量的精神内涵。

造成对刘天华和阿炳的忽略与误读,有着多方面的原因。

一方面,社会环境的影响不可忽视。

当时的社会处于动荡变革之中,人们的关注点更多地放在了生存和政治变革上,对于音乐艺术的重视程度相对较低。

另一方面,传统观念的束缚也使得人们对于新的音乐形式和理念难以接受。

此外,传播渠道的限制也是一个重要因素。

在那个信息传播相对困难的时代,刘天华和阿炳的音乐作品很难迅速传播到更广泛的地区,被更多的人所了解和欣赏。

发展是最好的继承——刘天华对民族乐器的改造“发展”是事物从出生开始的一个进步变化的过程,是事物的不断更新,是指一种连续不断变化的过程。

创新是指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向,利用现有的知识和物质,在特定的环境中,本着理想化需要或为满足社会需求,而改进或创造新的事物、方法、元素、路径、环境,并能获得一定有益效果的行为。

一、刘天华生平简介刘天华,江苏江阴人,出生在知识分子家庭中,童年的他热爱音乐,从小擅长吹笛子,他在中学时期,参加学校的军乐团,开始接触西洋乐器。

后来学习管弦乐钢琴小提琴,钻研理论知识,后来,剧社解散。

当他经过乐器店铺发现店里摆着各式各样的西洋乐器,而民族乐器却异常缺少,只有一两件当作陪衬,显得十分寒战,他感觉十分悲凉并怅然而去。

回到家乡的他,担任小学音乐教师在课余时间走访民间艺人,对二胡琵琶等民乐样样精通的为了深入研究中国传统乐器古琴的演奏方法,又只身前往河南开封学习古琴艺术。

他看到国乐濒临你如此的境地,使得他更加富有使命感的要拯救民族音乐。

对和声的进一步学习。

对而后的乐器改造打下了一定基础。

二、刘天华对民族乐器的改造1.对琵琶的改造。

琵琶被誉为弹拨乐之王,已有两千多年的历史,由西域传入,后由曲项琵琶演变而来,近代以来由于西方文化的入侵,中国人崇洋媚外的态度,使得民族乐器发展垂危,这是二十世纪初的,中国民族音乐的发展方向也产生了分化,分为了重阳派和国粹派两个一派别,随着刘天华,在中西音乐中的学习实践中他发觉了西洋乐器学习中的优点。

他首先找到了一位,经验丰富的做琴师,亲自设计方案建立实验工厂,对琵琶二胡进行突破性的改造,他苦思冥想,经过长时间探索,大胆地使用十二平均律,增加了琵琶的品和相,使琵琶能够准确地演奏出半音全音关系的音阶。

2.对二胡的改造。

二胡是我国北方乐器,始于唐代,在我国已有一千多年的历史,是我国民乐家族主要的弓弦乐器之一,虽然二胡历来不受人重视。

但刘天华却视她为珍宝,对二胡有着十分浓重的情感。

刘天华和阿炳的音乐风格比较冒晓婧 11100208阿炳与刘天华有很多不同之处,但有一点却极为相似,他们都饱尝人间深重的痛苦, 在音乐中表达着对现实生活的斗争精神。

刘天华的音乐个性是鲜明、动人。

阿炳的音乐是苍凉而平和的,并以其博大的涵盖面获得了永恒的价值。

但两人终究不同。

生活时代和接受的教育刘天华是我国五四时期著名的音乐教育家、作曲家和革新家。

刘天华出生在我国旧民主主义革命的最后十几年和新民主主义革命的最初十几年中。

(1895-1932)他的父亲是一个主张办新学的人。

在他们的家乡,办了一个现代的新学。

他的哥哥刘半农,在中国的文学史上也是个很重要的人物,一直是《新青年》的主编。

在那样一个历史背景下,他由于受到家庭和社会环境的影响,从小就在思想上就萌发了民主的、科学的、民族的进步思想。

而这些思想正好也反映在他一生的音乐实践和二胡创作里。

“中西兼擅,理艺并长、而又会通其间”。

刘天华在学习西洋铜管乐器的同时,同时向当地著名的民间音乐家周少梅学习二胡、江南丝竹演奏,又向沈肇洲学习了全部《瀛州古调》琵琶曲的演奏,以后又学了古琴演奏,同时还广泛地采集了一些民间锣鼓乐、宗教音乐,等等。

在这个过程中,他始终也没有放弃对西洋乐器的学习,他还一直在学小提琴和钢琴,以及西方作曲法、和声学,等等。

这些为后来他的音乐创作理论奠定了基础。

刘天华的一生非常短暂,只有三十七岁。

在这三十七年里,对我国民族音乐发展做出了重要的历史贡献。

他的二胡作品是建立在深厚的民族音乐文化基础上的,其特点就是巧妙地吸收了西方音乐某些作曲技法与演奏技巧,成功地表现了他所处时代追求进步的知识分子的思想、情感、生活和要求。

阿炳出生于1893年(1893-1950),阿炳从小随父亲生活在道观里,父亲精通各种乐器和道家音乐,而阿炳自幼也表现出极高的音乐天赋,在父亲的教导下开始学习二胡和笛子。

到了十二三岁阿炳成为了一个孤儿。

他的青壮年时代正处于中国连年内战后,日本又强行侵入,人民流离失所,贫困交加时期。

从琵琶艺术角度解析刘天华与阿炳张晓煦(陕西师范大学音乐学院陕西西安 710062)摘要:刘天华和华彦钧(阿炳)是上世纪50年代具有影响力的音乐家,一位来自学院,一位来自民间。

他们的作品流传至今,仍具有较强的吸引力和感染力,影响着老一辈的音乐家及新一代的求艺者。

他们的艺术价值在艺术创作上,在跨时代性上,都有较深远的意义。

通过对两位艺术家在时代背景及身世经历,创作演奏作品倾向与类型、及其包含的精神内涵在传统音乐文化上的艺术价值的相关基础上的分析,笔者尝试以两位艺术家影响下的二十世纪初中国的民族音乐,论述他们音乐上不同的发展及创新,而后逐渐融合延续至今的趋势。

关键词:刘天华,华彦钧(阿炳),佛教,道教,琵琶一.刘天华与阿炳——民族与民间我国的文化艺术发展源远流长、博大精深,在20世纪50年代,深受家庭和社会环境的影响、且系统地学习过佛教与西洋音乐的刘天华,基于传统而探求进步和创新的作品标示出的特色,使他成为了“洋为中用求新声,古为今用探进步”的一个典范。

而同样生活在20世纪50年代,自幼成长于道观,并在之后走入民间的华彦钧(阿炳),受到道教及民间音乐的耳濡目染,在作品中体现出的更多的是一种蕴含着深厚传统文化底蕴、散发着纯朴自然气息的民间特色,可说他是地道的传统民族艺术典范。

从两种音乐艺术流传至今的影响性及传播度来看,刘天华正是“民族音乐家”,而华彦钧(阿炳)则是“民间音乐家”。

“民族”与“民间”的差距和差异,造成这两种艺术无法有效地融合,并共同推动民族音乐的发展。

本文将主要探讨研究两位艺术家作品中,所包含的精神内涵在传统音乐文化上的艺术价值,以及他们作品中所体现出的或积极明快、或苦闷空灵、或坚强不屈的感情色彩,深刻地表明出了两位艺术家的性格想法及生活理念和社会、时代背景,使得他们的作品至今仍具有跨越时代的吸引力和感染力。

二.刘天华与华彦钧(阿炳)的异同(一)刘天华艺术的形成、发展刘天华是上世纪50年代著名的中国民族乐器作曲家、演奏家、音乐教育家,1895生于江苏江阴澄江镇西横街的一个知识分子家庭中。

18.《阿炳在1950》课文精讲本文是中央电视台系列专题片《记忆》中的一个专题片“阿炳在1950”的文字稿。

专题片主要介绍了阿炳在世的最后一年,也就是他人生的最重要的一年--1950年。

这一年中央音乐学院的两位音乐家来到刚解放的无锡,为民间艺术家阿炳录音,正是这次录音改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命,并使《二泉映月》得以名垂中外音乐史册。

这次录音也传为佳话。

“阿炳”的一生是悲惨的,有很多坎坷的经历,但作者没有过多涉及,笔墨集中在他在1950年新中国刚成立这一年的时间里,反映了新中国改变阿炳的命运这一主题。

以事实证明只有新中国才能使艺术之树长青,才真正重视民间艺术家的创作。

一、基础知识1、给红色的字注音。

储师竹()生涯()稀罕()便携式()琵琶()蹒跚()2、字音及字形┏锡无锡(xī)┏炳阿炳(bǐng)┏旅旅行(lǚ)┗踢踢球(tī)┗柄把柄(bǐng)┗旋旋律(xuán)┏搀搀扶(chān)┏享享誉(xiǎng)┏诞诞生(dàn)┗馋嘴馋(chán)┗亭亭子( tíng)┗延延安(yán)3、形近字┏巅:巅峰┏券:证券┏嫌:嫌弃┗颠:颠倒┗卷:试卷┗赚:赚钱┏截:截断┏骥:良骥┏聆:聆听┗戴:穿戴┗冀:冀北┗伶:伶俐4、词语解释【主旋律】指音乐演奏中一个声部的主要曲调。

引申为一般文艺作品的主要精神或基调。

【害煞(shà)】犹言害苦。

【聆听】常指仔细注意地听。

【稀罕】稀奇。

(近义)稀奇【清规】课文中指佛教或道教规定信徒应守的规则。

今亦泛指一般的规章制度(多含贬义)。

【衣钵(bō)】原指佛家以衣钵为师徒传授之法器,后来引申为指师传的思想、学问、技能等。

【如痴如醉】形容十分陶醉的样子。

【不温不火】表示恰到好处。

【截然不同】形容两种事物毫无共同之处。

截然,很分明的、断然分开的样子。

【高山仰止】品德像大山一样崇高的人,就会有人景仰他。

课文里形容人们听到好的音乐作品后,景仰之情油然而生。

中国近代以来二胡音乐的发展作者:徐上龙来源:《教师博览·科研版》2012年第08期[摘要]中国二胡历史久远,但无论从她的演奏技巧、音乐作品、演奏人才以及二胡教育等方面来看,发展都显得非常缓慢。

直到近代,诞生了民族音乐大师刘天华先生以及民间艺人华彦钧之后,它的发展才取得了长足的进步,并呈现出势如破竹的势头,今天的二胡音乐,已经欣欣向荣。

[关键词]二胡;技巧;作品;人才;教育中国二胡早在唐朝就出现了,谓之为“奚琴”,当时用竹片摩擦而发音。

一千多年过去了,二胡在各个方面都取得了长足的发展。

然而在茫茫的历史长河当中,真正让这件乐器变身的时间却很短,直到新中国成立前,在民族音乐大师刘天华先生对乐器演奏方法进行了大刀阔斧的改良,并在作品等方面取得前所未有的成就之后,这才为她后来的飞速发展奠定了良好的甚至是起决定性的基础。

继刘天华以后,民间艺人华彦钧(又名“瞎子阿炳”)又对在演奏及作品方面作了进一步拓展,二胡音乐就更加丰富起来。

新中国成立以后,党中央十分重视民乐的发展,二胡音乐也突飞猛进,现在可以说达到了相当高的水平,已成为最为重要的一件民族乐器了。

下面就来谈谈近代以来二胡音乐的发展情况。

一、演奏技巧方面二胡音乐发展了一千多年以来,在技巧方面,实际上一直处在民间状态。

从刘天华开始,在继承中国传统音乐文化和民族民间音乐的基础上,并借鉴吸收了西洋的作曲理论和小提琴的演奏技术,对二胡演奏方法进行了系统全面的改革。

长期以来,二胡一直都在一个把位上演奏,在他的研究下,扩展到许多个把位,使得二胡音域一下宽广了许多,这在当时可是不敢想象的事情。

后来又对按弦、揉弦做了改进,这都是前所未有的大变化。

在乐器演奏方法出现重大变革的形势下,演奏技巧的新发现如雨后春笋之势。

右手方面有了长弓、中弓、短弓之分,后又发明了顿弓、抛弓、顿跳、颤弓等。

左手技巧出现了各种滑音、颤指、揉弦、打音、换把等。

这一来,二胡无论在音域、音色、音量等方面的综合水平都上升到一个空前的高度,这一时期,无论从那一个角度二胡发展都是一个重要的里程碑。

2020-2021学年北京海淀外国语实验学校初中部高三语文第三次联考试题及答案解析一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读I(9分)阅读下面的作品,完成下面小题。

论琵琶①琵琶,作为中国古老的民族乐器,除了可以用作独奏、重奏、合奏等演奏形式之外,还可作为一种主要的伴奏乐器,广泛应用于音乐、舞蹈、戏曲、曲艺等多种音乐的伴奏。

无论是国粹京剧、苏州评弹、还是人民群众所喜闻乐见的豫剧、曲剧、黄梅戏等地方剧种,都离不开琵琶的伴奏。

②在秦、汉之前的“琵琶”,又称之为“批把”。

东汉刘熙《释名·释乐器》中,有“枇杷,本出于胡中,马上所鼓也。

推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也”的记载,由此可知,琵琶是以演奏手法来命名的乐器。

其形制:秦代为直柄,圆形音箱,竖抱演奏,又称“直项琵琶”;东晋时期,又有“曲项琵琶”由波斯经新疆、甘肃一带传入我国,这种琵琶为曲颈,梨形音箱,有四柱四弦,横抱演奏;唐代以后,琵琶在乐器制作上,将上述几种琵琶巧妙地结合起来。

由于乐器的改革,演奏艺术也得到了飞跃的发展。

成为既能独奏、又能伴奏和合奏的重要乐器,“琵琶”亦成为这种乐器的专有名称。

古代琵琶的视觉形象,在敦煌莫高窟的诸多壁画中,有着极为生动的描绘,尤其以著名的反弹琵琶彩绘驰名中外。

③琵琶演奏曲目按传统习惯常被分为“武曲”、“文曲”、“大曲”三大类。

琵琶武曲,气势恢弘,场景壮观,多描绘战争场面的悲壮激烈;其特点是以写实和运用右手技法为主,代表作品有:《十面埋伏》《霸王卸甲》《将军令》等。

琵琶文曲,高雅清新,委婉细腻,多以优美动听的旋律表达深刻的内心感情,其特点是以抒情和运用左手技法为主,代表作品有:《夕阳箫鼓》等。

而琵琶大曲指的是综合运用琵琶文曲、武曲的表现手法,兼具二者演奏风格特点,不受传统文曲、武曲格调束缚,风格新颖、活泼欢畅的乐曲。

其特点是既具有文曲的抒情性、写意性特点,又具有武曲的叙事性、写实性特色;同时在演奏技法的运用方面也比较自由、丰富多样。

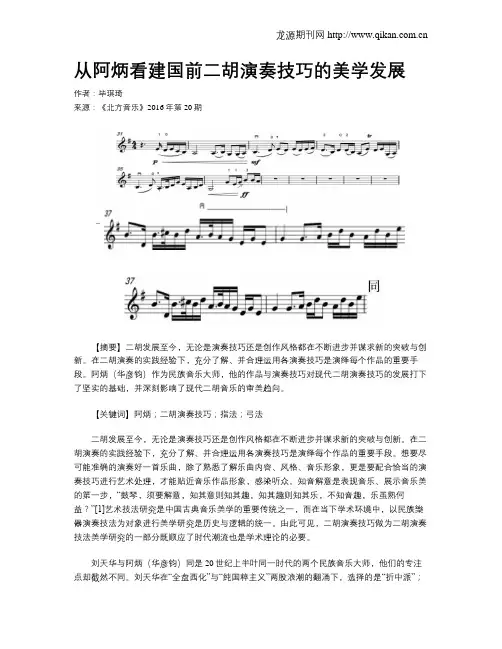

从阿炳看建国前二胡演奏技巧的美学发展作者:毕琪琦来源:《北方音乐》2016年第20期【摘要】二胡发展至今,无论是演奏技巧还是创作风格都在不断进步并谋求新的突破与创新。

在二胡演奏的实践经验下,充分了解、并合理运用各演奏技巧是演绎每个作品的重要手段。

阿炳(华彦钧)作为民族音乐大师,他的作品与演奏技巧对现代二胡演奏技巧的发展打下了坚实的基础,并深刻影响了现代二胡音乐的审美趋向。

【关键词】阿炳;二胡演奏技巧;指法;弓法二胡发展至今,无论是演奏技巧还是创作风格都在不断进步并谋求新的突破与创新。

在二胡演奏的实践经验下,充分了解、并合理运用各演奏技巧是演绎每个作品的重要手段。

想要尽可能准确的演奏好一首乐曲,除了熟悉了解乐曲内容、风格、音乐形象,更是要配合恰当的演奏技巧进行艺术处理,才能贴近音乐作品形象,感染听众。

知音解意是表现音乐、展示音乐美的第一步,“鼓琴,须要解意,知其意则知其趣,知其趣则知其乐,不知音趣,乐虽熟何益?”[1]艺术技法研究是中国古典音乐美学的重要传统之一,而在当下学术环境中,以民族樂器演奏技法为对象进行美学研究是历史与逻辑的统一。

由此可见,二胡演奏技巧做为二胡演奏技法美学研究的一部分既顺应了时代潮流也是学术理论的必要。

刘天华与阿炳(华彦钧)同是20世纪上半叶同一时代的两个民族音乐大师,他们的专注点却截然不同。

刘天华在“全盘西化”与“纯国粹主义”两股浪潮的翻涌下,选择的是“折中派”;阿炳却一直在无锡坚守故土,延续民间二胡的演奏风格传统,其生活的道观、自小耳濡目染的江南丝竹、锡剧等各民间音乐艺术是阿炳音乐艺术创作的源泉。

刘天华和阿炳从两个不同的方面分别对现代二胡演奏技巧的发展打下了坚实的基础。

与同时期的刘天华相比,阿炳一生命运坎坷多舛,自小跟随父亲华清和在雷尊殿中当小道士学艺。

他在诵经、拜忏、奏乐等道观活动中,学习吹、弹、念、打等道观斋醮法事中的主要内容,至17岁正式参加道教仪式时,已是当地享有名气的“小天师”。

比较分析阿炳与刘天华二胡作品创作的异同作者:王钰玉来源:《世纪之星·交流版》2017年第01期[摘要]刘天华、阿炳同生于吴文化地带,但两者的风格却大相迥异。

是什么因素导致同一文化圈中两人的差异?特定的历史背景,各自的生活环境,决定了他们的艺术道路和音乐行为。

阿炳立足于以本土文化为主的创造;刘天华的创造建立在跨文化的基拙上。

但都对中国音乐的发展作出了贡献。

[关键词]刘天华;阿炳;比较二胡从它最早的雏形演变发展直至今日,已历经了一千多年的历史。

在这一千多年二胡艺术发展的过程中,阿炳和刘天华是中国现代二胡艺术的划时代转型及其现代二胡音乐创作的重要奠基人,他们的创作理念对后人的二胡创作影响极为深远。

因此研究刘天华和阿炳的创作风格的差异具有一定意义。

一、相同点阿炳和刘天华都生活在半封建半殖民地的旧中国。

从鸦片战争到1949年,是中华民族遭受帝国主义和封建主义两座大山压迫的最为黑暗的时期,同时也是中华民族反抗最彻底最坚决的斗争年代。

然而并不是每一位善良正直的中国人都曾自觉地加入这个反抗斗争的行列。

他们更多看到的是社会的无情、统治者的残暴和腐败,这些使他们内心充满了不平与愤懑。

因此他们有了反抗意识,他们追求和平,追求希望,追求光明,他们热爱自己的国家,但又往往感到个人的力量微薄,于是矛盾、痛苦、失望等种种思绪交织在一起,形成那个时代一些人的典型心理状态。

刘天华和阿炳又何异乎于此呢?综观刘天华和阿炳的代表作品,我们可以发现一个共同点,他们的这些创作都与时代紧密结合,反映了当时黑暗的社会现实以及作者对生活的感受。

时代生活使刘天华和阿炳的作品都具有以表达内心世界为主的倾向,因此在二胡演奏风格上形成了具有共性的抒情性特点,都是以表现主观内心世界为主,动荡不安的社会,痛苦不堪的现实生活,必然引起有良知的人们通过自身遭遇对人生、对现实提出质疑。

刘天华的《病中吟》就表现了对当时社会现实的不满和企图与之抗争而最终仍无法摆脱的内心伤痛,反映了军阀统治下的中国知识分子不甘寂寞而又看不到出路的苦闷、仿徨的心情。

阿炳与刘天华之比较研究李西安本世纪上半叶的中国,处于一个大动乱、大变革、大转折的时代。

在这个时期的中国民族音乐舞台上,出现过两个重要的代表人物:一位是天才的民间音乐家阿炳先生,另一位是杰出的革新派音乐家刘天华先生。

历史上,有些艺术家,往往随着时间的推移,更能显露出他们的真正价值。

现在我们纪念和学习这两位音乐家,就是试图以今天的认识,去重新探寻他们在音乐史上的地位和对今人的启示。

因为阿炳与刘天华有许多相似之处,但又不尽然,所以找尝试用对照分析的方法,对二者音乐作品的社会价值、思想内容和音乐形式等方面,进行比较研究。

就社会价值而言,阿炳与刘天华虽然都是多才多艺的音乐家,但最擅长的却都是二胡和琵琶,而又都以对二胡艺术的卓越贡献称著于世。

他们不仅从各自不同的角度,丰富了二胡的演奏技巧,使它发展成为富于表现力的独奏乐器;而且更重要的是,都成功地运用二胡善于表现苦闷、傍徨和慷慨、激越的抒情特质,写下许多优秀的二胡作品,反映了当时社会生活的一个重要侧面,具有积极的现实意义。

如果说《义勇军进行曲》和《黄河大合唱》是在街头、在战场,激励人们为民族解放去挥洒自己的热血;而《二泉映月》《病中吟》则是在月色迷蒙的小巷,透过千家万户的窗棂,去扣响人们的心扉,尉藉苦难的灵魂。

对此,有人曾表示过怀疑,认为刘天华的作品“对于进步的群众音乐要求来说,是有方向上的差异的。

”(《刘天华创作曲集》序)今天看来,这种观点过于狭隘了。

刘天华曾明确地提出过音乐“要顾及一般民众”的口号,他说:“在这音乐奇荒的中国,而又适值民穷财尽的时候……或者窝窝头与草鞋的用处比大菜皮鞋还要大些。

”还说他之所以特地为二胡写作品,就是为了这个目的,而并非“偏爱胡琴”,这是多么真诚的音乐为大众服务的观点呵。

对阿炳,因为过去衡量的尺度不同,似乎没有人提出过类似的看法;但无论刘天华也好,阿炳也好,事实上都是“五四”之后的进步的大众的音乐潮流的一部分。

能够发出时代的呐喊,并引导民众前进者,无疑是伟大的;但能够诉说人民的苦难,并激发人们对光明的向往与追求者,却未必是藐小的。

摘要近年来国家越来越重视民间传统文化的保护,在非物质文化遗产保护项目中,中国传统音乐是一项不可或缺的重要内容。

所谓的“保护”不仅仅指的保存,传承就是最好的保护。

在中国历史上,传统音乐的一次重要的转折就是五四新文化运动引起的。

中国音乐在西方音乐文化的强势攻击下,经历了碰撞、交流、融合、变化、发展这样一个漫长的过程。

新音乐的提出无非就是通过西洋音乐的引进,从而被传统音乐吸收和融合。

刘天华在传统音乐改革方面,无疑成为历史中的佼佼者。

刘天华先生作为一位杰出的民族音乐家、教育家,一生以民族音乐改革为志向,矢志不渝地进行民族音乐的普及与革新工作,除了对二胡艺术做出了历史性的贡献外,对我国近现代琵琶艺术的发展也同样做出了卓越的成绩。

他精通多种民族乐器和西洋乐器的演奏,掌握民族乐器的创作规律,把西洋音乐的演奏技法融汇其创作中,他的作品既具有传统音乐特有的民族韵味,又有西洋音乐独特新颖的表现方式。

他对二胡、琵琶等民族乐器进行改良,对传统的记谱法进行革新,更是有利于传统音乐的传承和发展。

他力图通过自身的创作与奋斗去改变当时中国音乐的面貌,创造出“我们这一代的艺术”。

琵琶被誉为“弹拨乐之王”,有丰富的演奏技巧和表现力。

刘天华对其进行改良,吸取各种乐器先进的演奏方法运用到作品创作中,20 世纪20 年代先后创作了《歌舞引》《改进操》《虚籁》3 首琵琶曲和15 首练习曲,使琵琶艺术在新的历史时期有了新的创作,赋予了许多新元素,在保留琵琶古老韵味的同时又注入了鲜明的时代气息,使琵琶音乐的创作和演奏水平都得到了很大的提高。

三首琵琶作品,各曲无论从作品立意、乐曲结构还是演奏技法运用上皆有其突出的特点,在琵琶音乐由传统向现代的过渡中起到了承上启下的作用,并对以后的琵琶音乐创作产生了十分深远的影响。

本文通过对刘天华先生生平艺术成就的概述,对他三首琵琶作品的详细分析,通过作品表达的内容与思想感情,表现出刘天华先生改进国乐的惹楹投怨 址⒄沟钠谕 约岸悦篮梦蠢吹你裤健U莆兆髡叩拇醋骷记桑 私馄浞岣坏拇醋髂诤 酆系难芯苛天华对民乐发展的贡献,进而了解传统音乐在新文化时期的重大转折,音乐家对于传统音乐的保护和继承,他的作品和革新理念对20 世纪民乐发展的推动。

内容提要西方音乐的传入,既是挑战,也是机遇,它使我国的民族音乐受到全方位的冲击,但也促使国人对中国音乐的发展道路进行了认真的思考。

本文分六部分,通过对当时时代背景的分析和刘天华初到北京教书时的情况,还原刘天华面临国乐危机时期的所进行的音乐创作和音乐实践活动,其中国乐改进社的成立和社刊《音乐杂志》的出版,反映了民族音乐家刘天华先生对国乐改革发展的贡献,客观展现了刘天华先生改进国乐的不朽功绩。

关键词刘天华国乐现状国乐改进社《音乐杂志》音乐创作AbstractWestern music introduction, since challenge, also is the opportunity, it causes our country's national music to be under the omni-directional impact, but also urged the people to carry on the earnest ponder to the Chinese music development path. This article is divided six parts, through to at that time the time background analysis and Liu Tianhua at the beginning of to the Beijing teaching time situation, returned to original state Liu Tianhua music creation and music practice which carried on faced with the traditional Chinese music crisis time. Traditional Chinese music improvement society establishment and society publication "Music Magazine" the publication, had reflected national musician Mr. Liu Tianhua to the traditional Chinese music reform development contribution, unfolded Mr. Liu Tianhua to improve the traditional Chinese music objectively the immortal merit.Key wordLiu Tianhua;Traditional Chinese music present situation;Traditional Chinese music improvement society;the "Music Magazine";Music creation一、序言《光明行》是刘天华于1931年春创作的一首二胡独奏曲,作品振奋人心,旋律明快,节奏富于坚定与弹性。

一、名词解释(共120分)1.骨笛:河南舞阳县贾湖出土的骨笛是用猛禽的肢骨在其一面钻孔而成的,其中保存最完整的一支七音孔骨笛,用简单指法可以吹奏出像河北民歌《小白菜》这样的曲调。

这些骨笛距今有8000年的历史。

2.《诗经》:分风、雅、颂三部分,是春秋末年产生的我国最早的一部诗歌总集,现存305篇,简称“诗三百”,收集了从西周初期到春秋末期共500多年间的各类音乐作品。

3.交响诗:单乐章的标题管弦乐曲,强调音乐与文学戏剧等姊妹艺术的结合。

由李斯特首创。

4.沈心工:音乐教育家。

早年留学日本,回国后一直从事音乐教育工作。

曾编写了大量的乐歌作品,如《男儿第一志气高》等。

他的作品大多是为儿童所写,能够针对儿童的心理特点来创作,词意浅而不俗,意味深长;词曲结合得较好,很容易上口。

5.康塔塔:是17世纪初产生于意大利的另一种声乐体裁。

以抒情性或戏剧性叙事诗为基础,比清唱剧短且通俗,由宣叙调、咏叹调和重唱等段落组成,有乐队伴奏,内容分为宗教性的和世俗的两类。

6.登州文会馆:自1876年至1904年,为我国培育了大批高等知识人才,由此成为我国近代第一所教会大学,狄考文任“监督”。

至20世纪初,我国新式学堂普遍设立之时,“文会馆”培养的人才纷纷脱颖而出。

7.《魏氏乐谱》:明末崇祯年间,有一位宫廷乐师叫魏双侯,他在日本传下了200多首歌曲,曾风行一时,被称为“明乐”。

魏双侯的四世孙魏皓将其中的50首编成歌集,命名为《魏氏乐谱》,于明和五年出版。

这些歌曲的词多数取自《诗经》、《汉乐府》和唐诗、宋词等,是南宋以前宫廷音乐代代相传的历史遗留。

8.新艺术:14世纪以法国、意大利为中心的复调音乐创作时期。

是复调音乐由中世纪向文艺复兴的过度,新艺术之“新”是相对于“旧”的被称为“古艺术”的13世纪巴黎圣母院乐派的音乐而言的。

9.印象派音乐:形成与19世纪末在创作上受到印象派绘画和象征主义诗歌的影响,用全新的创作手法体现瞬间的感性生命特征是连接西方古典音乐和20世纪西方现代派音乐的桥梁,代表人物德彪西、拉威尔等。

西安音乐学院硕士学位论文华彦钧、刘天华琵琶艺术及其比较研究——兼及二十世纪早期分流、融汇、发展的两大民乐传统姓名:刘洋申请学位级别:硕士专业:音乐学指导教师:方建军;罗艺峰20050526西安音乐学院硕士论文内容摘要内容摘要华彦钧、刘天华是中国近代音乐史上的两位重要民族音乐家。

作为近代重要的民族器乐作曲家、演奏家,他们优秀的琵琶作品,同样是不能予以忽视的。

本文以华彦钧一刘天华琵琶艺术的比较研究为基本内容,通过社会学观察,更深层次地去探寻二人琵琶艺术产生、形成、发展及其异同的社会根源:从音乐学的层面,总结出二人的艺术特点、创作理念及其异同,揭示二人琵琶作品中所蕴涵的精神内涵:从而剖析中国二十世纪二、三十年代两种典型的音乐文化传统。

企图回答华彦钧和刘天华琵琶艺术的异同及背后的社会根源问题;华彦钧和刘天华两人分别代表的不同的音乐文化传统,在20世纪早期所呈现出来的分流、融汇、发展的历史态势。

全文由三大部分组成:第一章是对华彦钧、刘天华琵琶艺术的社会学观察;第二章是华彦钧、刘天华琵琶作品的音乐学分析;第三章是华彦钧、刘天华琵琶艺术的文化归属,也即本文的结论所在。

本文的写作,是坚持以事实为根据,从史料出发,运用比较研究、历史学、音乐学、社会学相综合的研究方法,以现有的学术成果为起点来进行的。

本文借用美国文化人类学家罗伯特・雷德菲尔德(RobertRedfield)关于人类文化中存在的“大传统一小传统”,也即“精英文化一民间文化”的二元分野现象的理论思维框架,来认识二十世纪初中国的民族音乐传统。

二人琵琶艺术的异同分别体现了这两大传统的分流与融汇,和在融汇中创新,在分流中发展的历史态势,并且这一民族音乐发展的独特历史现象一直延续到今天。

【关键词】华彦钧;刘天华;琵琶艺术;民间音乐传统;文人音乐传统西安音乐学院硕士论文英文摘要AbstractBothLiuTiar山uaandHuaYanjunarefamousnationaImusiciansinthemodemhistoryofChina.AsoutstandingcomposersandplayersofChinesemusicalinstrument,theirexcellcentPipaworksshouldnotbeneglected.Thepaperisisbased012acomparativestudyofthePipaartofHuaYanjunandLiuTianhua.Furtherexplorationistobemadeonthesimilaritiesanddifferencesandthesocialcausesoftheartisticproduction,formationanddeveloopmentofthetwoartiststhroughtheobservationofsociology.Andthentheauthortriestosuinuptheartisticfeatures,creativeconceptionsandtheirsimilaritesanddifferences,andtorevealthespiritualconnotationinthePipaworksofthetWOartistsSOastothrowlightORthetwotypicaltraditionsofmusicandcultureinthetwentiesaMthirtiesofthetwentiethcenturyinChina.Furthermore,theauthorattemptstoprovideallanswertotheproblemsconcemingthesimilaritiesanddifferencesbetweentheFir)aworksofbothHuaYanjunandLiuTianhuaandtheirsocialcauses.HuaYanjunandLiuTianhuarepresenteddistinctivetraditionsofmusicandculturerespectivelyintheseparation,confluenceandtheirhistoricaldevelopmentinthebeginningofthetwentiethcentury.Thepaperisdividedintothreechapters.ChapterOne:TheSociologicalStudyofthePipaArtofHuaYanjunandLiuTianhua.ChapterTwo:TheMusicalAnalysisofthePipaArtofHuaYanjunandLiuTianlma.ChapterThree:theconclusionofthepaper-・---TheCulturalOrientationofthePipaArtofHuaYanjunandLiuTianhua.ThepaperisbasedOnfacts,historicaldocumentsandtheexetantacademicachievementsthroughthecombinationofapproacheswithregardtocomparativestudy,historystudy,musicologyandsociologyaswell.堕塞童墨堂堕塑主造壅苤壅塑墨FinallytheauthorattemptstounderstandthetraditionsofChinesmusicintheearlydecadesofthetwentiethcenturyinviewwiththetheoryofdualityofRobertRedfleld,theAmericananthropologistwhomaintainsthatthereexistsamajor-minortradition,referredtoastheelite—folktraditioni12theculturesofmankind.ThesimilaritiesanddifferencesbetweenthetwoPipaartistsrepresentrespectivelytheseparationandconfluence,andhistoricaltendencyincreativitythroughconfluenceanddevelopmentthroughseparation.TheuniquetraditionsofChinesmusiclastswellintothepresent.[KeyWords]HuaYanjun;LiuTianhua;thePipaart;comparativeresearch;thefolktradition;theelitetradition西安音乐学院学位论文原创性声明835228本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研 究工作所取得的成果。