碳排放权交易中的排放权分配和价格管理

中国金融40人论坛特约研究员王信 [ 2010-10-11 ] 共有0条点评

减少温室气体排放、应对气候变化,是当今世界面临的重大挑战。在各种减排机制中,“总量控制和排放权交易”(cap and trade)是最重要的机制之一。越来越多的国家和地区设定碳排放总量、合理分配排放权和进行排放权交易,通过市场手段引导有关主体减少温室气体排放,取得了较好效果。该市场的机制设计对市场的有效运行至关重要,其中碳排放权的初始分配、在各时段的调节以及排放权交易价格的管理问题尤其值得深入研究。本文概述国际碳排放权市场的发展,对排放权的分配、不同时段的储存(banking)和预支(borrowing),以及排放权交易价格的管理进行分析,最后是简要结论和对我国的启示。

一、国际碳排放权交易市场发展概况

在总量控制和排放权交易机制下,政府设定碳排放总量,将排放权分配到各排放源(企业)。有些企业的实际排放量小于分到的排放额度,就可将剩余额度拿到市场出售获利;有些企业实际碳排放量超过了分配额度,就必须到市场上购买超出的部分。这样,碳排放权成为一种商品,具有市场价格,可发挥调节资源配置的作用,刺激私人部门提高能源利用效率、改进清洁生产技术,减少温室气体排放。

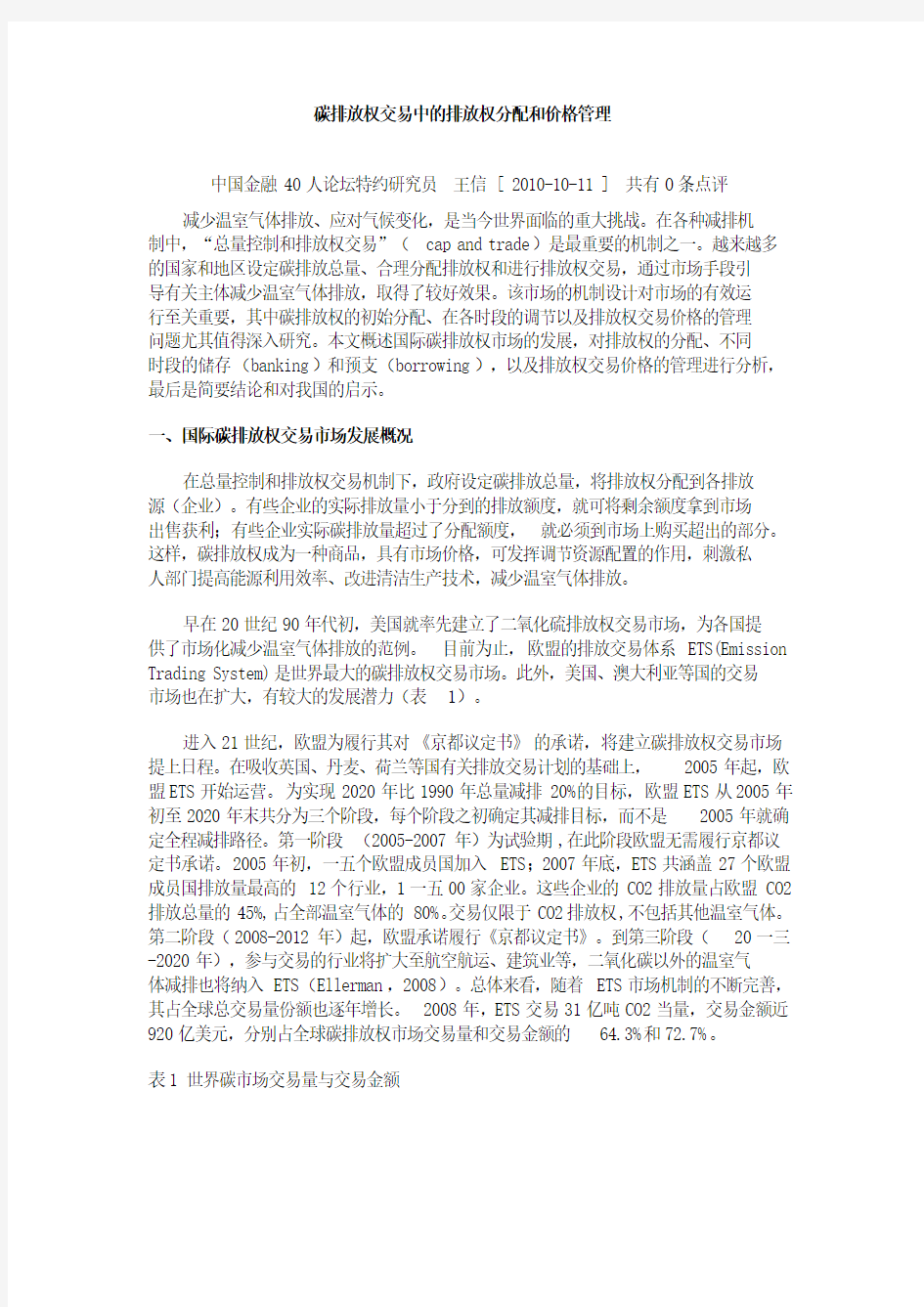

早在20世纪90年代初,美国就率先建立了二氧化硫排放权交易市场,为各国提供了市场化减少温室气体排放的范例。目前为止,欧盟的排放交易体系ETS(Emission Trading System)是世界最大的碳排放权交易市场。此外,美国、澳大利亚等国的交易市场也在扩大,有较大的发展潜力(表1)。

进入21世纪,欧盟为履行其对《京都议定书》的承诺,将建立碳排放权交易市场提上日程。在吸收英国、丹麦、荷兰等国有关排放交易计划的基础上,2005年起,欧盟ETS开始运营。为实现2020年比1990年总量减排20%的目标,欧盟ETS从2005年初至2020年末共分为三个阶段,每个阶段之初确定其减排目标,而不是2005年就确定全程减排路径。第一阶段(2005-2007年)为试验期,在此阶段欧盟无需履行京都议定书承诺。2005年初,一五个欧盟成员国加入ETS;2007年底,ETS共涵盖27个欧盟成员国排放量最高的12个行业,1一五00家企业。这些企业的CO2排放量占欧盟CO2排放总量的45%,占全部温室气体的80%。交易仅限于CO2排放权,不包括其他温室气体。第二阶段(2008-2012年)起,欧盟承诺履行《京都议定书》。到第三阶段(20一三-2020年),参与交易的行业将扩大至航空航运、建筑业等,二氧化碳以外的温室气体减排也将纳入ETS(Ellerman,2008)。总体来看,随着ETS市场机制的不断完善,其占全球总交易量份额也逐年增长。2008年,ETS交易31亿吨CO2当量,交易金额近920亿美元,分别占全球碳排放权市场交易量和交易金额的64.3%和72.7%。

表1 世界碳市场交易量与交易金额

资料来源:World Bank, State and Trends of the Carbon Market 2006-2009.

尽管美国退出了《京都议定书》,政府不承担强制减排责任,但也有碳排放权交易市场。2002年建立的芝加哥气候交易所(CCX)是北美唯一的自愿参与、第三方认证、具有法律约束力的温室气体减排交易体系。2008年,交易量为6900吨当量CO2,金额3.09亿美元。美国还有区域性减排行动(RGGI),较有代表性的是2003年由纽约州提出,与其他九个东北部州建立的温室气体减排计划。与此相配套的RGGI碳排放权交易所2008年成交6500万吨CO2,约合2.46亿美元。预计2010年,RGGI将成交9.8亿吨CO2,约合22亿美元(Point Carbon, 2009)。随着越来越多的州采取市场化手段减排,特别是如果2009年6月已经众议院通过的《清洁能源安全法案》最终能成为法律,全美范围内可望建立排放权交易市场,其规模将迅速扩大,成为世界最大的碳交易市场。

值得注意的是,全球最早实施的强制性温室气体减排计划诞生在澳大利亚,即新南威尔士温室气体减排计划(NSW)。该计划2003年1月1日启动,包括六种温室气体减排。2008年,NSW交易3100万吨当量CO2,交易金额1.83亿美元(王毅刚,2010)。

总体来看,强制减排将促进碳排放权市场的发展,而自愿减排机制下,相关排放权交易市场规模小,很难成功运行。[1] 随着越来越多国家接受绝对和相对减排目标,碳排放权交易市场可望得到迅猛发展。Brinkman等(2009)预测,考虑到各国计划采取的减排措施,到2020年,欧盟和美国两个世界上最大的碳交易市场的排放权交易总量将分别达17亿吨和51亿吨CO2。2016-2020年,世界碳市场将带动近8000亿美元的相关投资,其中美国、欧盟、中国将占四分之三。而2008年,碳市场带动的投资仅1260亿美元。

二、碳排放权的分配

(一)分配程序

在欧盟“总量控制与排放交易”体系内,首先由每个成员国核算本国排放总量,向欧洲环境政策管理当局——欧盟排放交易委员会申报排放许可权(EUA,一单位EUA 对应排放1吨CO2的权利)。该委员会进行总量控制,根据一定标准分给各国,各国再分给本国参与企业。相关企业必须检测其排放量,并在规定时间内向管理部门报告。所有排放源(企业)的排放量加总不得超过欧盟承诺排放总量上限(Ellerman,Buchner & Carraro,2007)。

与在一个主权国家内建立的碳交易市场不同,欧盟排放交易委员会不是一个权力高度集中的机构,排放权的分配要经历“自下而上”和“自上而下”两个阶段(Ellerman & Joskow,2008)。ETS包括西欧发达国家和东欧经济转型国家,西欧国家承担减少碳排放总量的责任,东欧国家不受硬性指标限制,但也参与排放权交易体系,这使ETS的排放权分配变得更加复杂。ETS的实践,为未来建立全球交易市场提供了宝贵的经验教训(Kruger, Oates, and Pizer, 2007)。

与欧盟ETS类似,在美国区域性RGGI交易体系中,基于参与各州发电厂CO2排放的评估,确定各州排放比例,它们自行发放CO2排放许可证。

(二)排放权分配方式:免费和拍卖

免费发放是管理当局将核算好的排放权无偿发给企业;拍卖则是按照一定规则,企业通过竞拍获得碳排放权。政府可将拍卖所得用于补贴企业由于承担减排任务而出现的损失,鼓励清洁能源发展和减排技术的研发等。

各国在减排初期,为减少企业的成本压力,通常都免费发放大部分排放权,试行拍卖小部分,再逐步增加排放权拍卖比例。在ETS的第一阶段,欧盟规定通过拍卖发放的排放权不超过总量的5%,其他均实行免费发放。实际上只有丹麦、匈牙利、立陶宛和爱尔兰采用拍卖,排放权拍卖量分别只占其总量的5%、2.5%、1.5%、0.75%。初期由于电力部门的自然垄断特性,较容易转嫁成本,因而排放权拍卖只相对电力企业。如果市场价格公开透明,拍卖成交价往往与市场价趋同。例如,2006年2月17日,爱尔兰的拍卖价格为一单位排放权26.3欧元,同日碳排放交易市场价格为26.85欧元(Convery, Redmond 2006)。

ETS第一阶段的经验表明,免费发放存在一定问题(Aluman, Burtraw, Kruger,& Zetterberg, 2007)。企业在申报碳排放量时往往有所夸大,各国政府为保护本国企业也倾向于为企业提供更宽松的环境,过量发放排放权,导致碳交易量下降、价格过低,降低企业减排动力。同时,从ETS和美国SO2排放权交易情况看,尽管排放权免费分配,但企业在减排过程中仍会出现成本上升、将成本转嫁消费者的现象,使消费者受到损失。而通过拍卖来发放排放权,企业获得排放权的成本提高,减排面临更大压力和动力,有助于更好地实现减排目标(World Bank, 2009)。政府可将拍卖收入用于补贴消费者,或给企业或消费者减税,提高生产和消费的积极性,促进经济增长。

总之,随着碳排放权交易市场各项制度的逐步完善和市场的平稳运行,各国增加排放权拍卖是大势所趋。欧盟规定20一三年拍卖约50%的排放权,其中电力行业全部排放权都通过拍卖发放。20一三-2020年,每年拍卖的EUA将达一三亿个,价值250-400亿美元。到2020年,各行业碳排放权拍卖比重将增至70-80%

(Ellerman,Buchner,2007)。在美国,已经众议院通过的《清洁能源与安全法案》(还有待参议院通过和总统签署才能成为法律)规定,在法律实施的最初几年,将免费发放80%排放权,之后随着绝对减排量的增加和排放权的减少,免费发放的排放权将逐年减少。到2030、2050年,免费发放的排放权占比将分别降至30%和25%,其余排放权将通过拍卖发放。2012-2050年,美国政府计划将拍卖所得的50-60%用于补贴因能源价格上涨而受到损失的消费者,其余用于补贴水泥、钢铁等企业和支持清洁能源技术开发等方面(U.S. Congress,2009)。

(三)碳排放权的分配标准

第一阶段,参与欧盟ETS的标准之一是与CO2排放相关产生的热能超过20兆瓦,包括炼油厂,黑色金属加工与冶炼企业,日产500吨以上水泥厂,日产50吨以上石灰厂,陶瓷、玻璃、砖生产企业,以及日产20吨以上纸浆、造纸生产企业。

欧盟ETS对于排放权的分配,不是基于企业历史排放量,而是根据某行业各企业当期排放量来确定减排任务,这与美国基于企业过去产量来分配的做法不同。按行业分配排放权的好处在于,同一行业企业的生产流程、工艺相似,按当期排放量分配排放权,企业较易接受。德国和丹麦都曾试图为全部参与排放权交易的企业设定一个统一标准,但因太过复杂而放弃。相对而言,分行业按照企业排放量来分配碳排放权,最为简单可行。

在欧盟ETS的第一阶段,总体来说排放权供给大于需求,只有电力行业例外,其获得的排放权少于需求。这有利于激励CO2排放量最大的发电行业通过技术革新等手段,实现更大规模的减排。由于电力行业较少参与全球竞争,成本容易转嫁,因此该行业因减排而受到的负面影响是可承受的(Ellerman,Buchner 2007)。

企业获得的碳排放权是否与其市场势力密切相关?企业市场势力大,意味着它们可能通过影响市场供求来决定碳交易价格。合理地衡量企业市场势力并分配碳排放权,对于市场公平、高效地运行具有重要意义。企业市场势力一个参考指标是某企业拥有的碳排放权在所有参与企业的占比,另一个指标是用以测量产业集中度的赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman Index,HHI)[2] 。表2显示参与欧盟ETS第一阶段1一五00个企业中,拥有碳排放权最多的10家企业状况,其中发电企业占7个。HHI数值较小,说明拥有最多排放权的10家企业在本行业的市场势力都很小,没有证据表明企业获得的碳排放权与其市场地位有很大关系。

表2 欧盟ETS排放权前10位企业的市场势力

资料来源:Convery and Redmond(2007)。

(四)碳排放权的“储存”和“预支”

储存(banking)是指允许企业将当年未用完的排放权留备以后使用,预支(borrowing)是指允许企业提前使用将来的排放权。通常而言,允许储存和预支,可减少碳交易价格的波动、提高市场效率。更重要的是,参与交易的企业在成本最低目标下跨期分配其碳排放权,通过市场机制的作用得到最优减排时间路径(Friedman and Deason 2009)。

具体而言,假定企业某个项目需两期完成,第二期排放量将显著高于第一期,两期初始获得的排放权相等,两者之和等于企业实际需要排放的碳总量。如果禁止排放权的储存和预支,那么第一期的排放权将相对过剩、价格下跌,而第二期减排任务较重,排放权相对不足,其市场价格将明显高于第一期,导致市场价格波动大。如果允许储存,企业就可将第一期用不完的排放权留给第二期使用,从而降低市场波动和企业减排成本。

从欧盟ETS的实践来看,第一阶段禁止碳排放权EUA的储存和预支,好处是减少不确定性,便于更好地研究该阶段的市场特征和进行监控。但由于第一阶段碳排放权基本上无偿分配,管理部门估计的企业碳排放总量较高,导致碳排放权发放量超过企业实际需求。由于第一阶段过多的排放权无法留供第二阶段使用,在2007年第一阶段接近尾声时,排放权交易价格急剧下跌。

总之,能否允许排放权储存和预支,是碳交易市场一个关键制度设计之一。但毫无限制的预支,也会带来很多负面影响。如,监管机构难以有效控制某一时期排放总量,为此需增加监管成本。同时,有大量碳排放的企业可能偏好预支,一旦政策松动,这类企业往往千方百计与监管者讨价还价,或通过寻租获得更多排放权,以此逃避减排责任。如果某个大量预支的企业破产,其它企业将因此担负更大的减排责任。

为防止大量排放权预支导致未来排放权不足、价格过高,可发展期权、期货市场。拥有看涨期权的企业可在一定时期内或某一时点以约定价格买入碳排放权,拥有看跌期权的企业则可以约定价格卖出碳排放权,以防止市场价格过度波动,加大企业风险。

三、碳排放权交易市场的价格管理

在禁止储存、预支的情况下,为防止排放权交易价格剧烈波动影响市场正常运行,管理机构往往需要设定价格上下限(Frankhaser & Hepburn,2009)。设定价格下限是必要的,可给企业减排以一定激励。这个价格称为拍卖保留价格(auction reserve

price)。各国碳交易市场都会逐步增加排放权拍卖的比重,如果市场价格低于管理者给出的拍卖保留价格,企业不会从管理者手中购买排放权,碳排放权的供给就会减少,使市场实际交易价格围绕保留价上下小幅波动。

就价格上限而言,其设定应参考减排的边际收益,确保排放权价格成为边际减排成本与边际收益大体相当的指示器(Murray, Newell and Pizer, 2008)。但由于减排的边际收益难以准确衡量,管理机构设定的价格上限只是一个大概价格。欧盟ETS 规定,企业在第一阶段若排放超标,将受到每吨CO2 40欧元的惩罚,可理解为购买额外排放权的价格为每吨40欧元。该价格超过了第一阶段市价,并未起到价格约束作用。

除价格控制外,还可以通过政府排放权储备(allowance reserve)来调节。Murray 等(2008)设计了加入排放权储备的价格上、下限机制:如果政府免费发放排放权,价格下限就是排放权最低转让价;如果政府通过拍卖发放排放权,就设定拍卖底价。在设定最高价格时,管理机构掌握的排放权储备可形象地称为“安全阀”(safety valve, Jacoby & Ellerman,2004)。当企业需要更多的排放权,可向政府支付一定价格购买。排放权储备须有数量限制,否则过量发放会降低企业减排动力。如图1所示,D1,D2,D3表示不同水平的排放权需求:当需求为D1时,需求的增减只要在b段内,由于排放权供给总量不变,将影响市场价格。如果需求下降到D2,在供给曲线a段,价格下限将起作用。如果需求上升到D3,管理机构投放规模为r的排放权储备,可平抑价格,原价格上限不会被突破。但排放权储备毕竟有限,若需求继续上升,市场供求将导致排放权交易价提高。

图1:考虑排放权储备的价格管理

资料来源:Murray, Newell and Pizer(2008)

政府可通过两种方法来发放排放权储备。其一,在每一阶段结束时,政府集中出售这些额外的排放权,企业根据自身状况确定购买量。如储备量能满足需求,售价固定;若储备供不应求,谁报价高谁获得。还可借助期权等衍生工具,如拥有看涨期权的企业可在规定时间内,以既定价格买入一定量排放权。期权可通过竞拍或免费获得,但其总量一定,排放权储备不致过多发放。当排放权市价高于期权执行价时,企业会行权,使价格有所下降。如果市价低于行权价,企业无需行权,直接在市场上购买即

可。这样,可保证排放权市场价格控制在一定范围内。

四、结论和启示

从各国实践来看,在碳排放总量控制和排放权交易的市场机制下,碳排放权成为可交易、有价格的商品。这有利于微观经济主体加强成本—效益分析,使其减排义务和国家减排目标有机相结合,更好地控制温室气体排放这一具有明显外部性的现象,抑制全球气候变暖问题。在市场最初建立、排放权分配和交易价格管理等方面,需要合理的机制保障。我国碳排放权交易有待起步,国际经验和教训显得尤为珍贵。

一是国家对碳排放应设定绝对或相对控制目标。这将增加碳排放权的稀缺性和排放权交易的必要性,加大微观主体减排的压力和动力。自愿减排交易固然值得鼓励,但长远来看无法替代有较强约束力的减排机制和相关排放权交易。

当前我国在温室气体减排的国际谈判中,坚持“共同而有区别”的原则、不接受绝对减排总量约束是完全必要的。但为了推动我国经济结构调整升级和经济的可持续发展,宜未雨绸缪,强化对各地区、各产业的减排约束。同时,我国已庄严承诺,到2020年,单位GDP的碳排放比2005年减少40-45%。根据我国未来的GDP增长预测和当前的碳排放强度,可大体推算为实现上述目标,每年需减排CO2的量。这就为我国碳排放权交易市场的建立和发展提供了坚实基础和较强的激励。

二是保证市场基本的制度安排尽快到位。芝加哥气候交易所创始人桑德尔(2010)曾提出建立碳市场的若干重要原则,其中涉及市场基本制度安排的包括:明确定义可交易的排放权单位,建立市场监督机构及排放权登记、清算机构,制订规范的交易文件,采用适当的会计原则、税收原则,加强各种交易平台的协调和共享等。

目前我国已有北京环境交易所、上海能源交易所和天津碳排放权交易所从事碳交易,但交易主要集中在清洁发展机制(CDM)项目和自愿减排项目。[3] 碳排放权交易的平台已初步建立,尚无实际交易发生。这很大程度上是由于我国缺乏明确的减排总量目标,企业进行排放权交易的动力不足,同时各地盲目建碳交易市场,基本制度普遍很不完善。已宣布设立交易所的有河北、武汉、昆明、深圳、大连、营口、吕梁等地,考虑筹建交易所的省市就更多。但各地都面临同样的制度问题:缺乏相关法律法规,只好自行其是;企业减排核证机构没有资质认定,核证标准不统一;重要碳排放行业基础数据不完备,交易信息不透明等(蒋兆理 2010)。在这种情况下,一旦匆忙开始交易,势必造成市场混乱,使排放权交易难以发挥应有作用。对此应引起高度重视。

三是根据实际情况合理分配碳排放权。首先,关于碳排放权交易的初始覆盖面,国际已有的成功实践多是从碳排放量最高、较容易认证的电力、冶炼等少数几个行业做起,再逐步扩大到其它行业。在我国,能源消耗以煤炭为主,燃煤发电又是电力的主要来源,因此初期可考虑在火电主要产区开展排放权交易试点,根据降低碳排放强度的目标,测算未来一定时期内的减排量,据此将排放权分给有关地区和火电厂。

其次,关于免费还是通过拍卖发放碳排放权,在市场建立初期,为减轻微观主体的成本压力,提高碳排放权交易的吸引力,各国通常免费发放绝大多数甚至全部排放

权。随着技术进步、市场逐步完善和减排任务加重,应逐渐增加排放权拍卖的比重,加大企业减排力度,政府可将拍卖收入定向用于节能减排相关领域。这对我国也是基本适用的。随着时机的成熟,应尽快转向排放权拍卖,使其价格更好地反映市场供求,合理引导企业减排。

再次,条件成熟时,应探索通过排放权储存和预支条款,使微观主体能够自主调整排放权的跨期分配,形成成本最低的减排路径。

四是防止排放权交易价格大起大落。在市场建立初期,特别是在不允许跨期储存和预支情况下,设定排放权交易价格上下限,有利于市场的平稳运行。保留部分排放权政府储备,也有利于增加灵活性,在市场需求过高时平抑价格,防止企业在短期内减排成本急剧上升。但排放权储备应控制在一定限度内,给市场以稳定的预期。

在我国,发改委等部门鼓励有条件的地区和行业开展碳排放权交易,但应有大体统一的规则,防止市场价格过大波动而影响市场运行。各地企业往往担心减排成本高而要求更多排放权,地方政府若过于随意、过多地动用排放权储备,势必导致排放权价格剧烈波动。如果过早地开发衍生产品,现货价格波动导致衍生品价格更大波动,将严重影响市场运行和减排成效。因此,排放权储备的规模设定应以较准确的统计和测算为基础,其发放应遵循严格、透明的程序。

x(王信袁方)

注:

[1]如英国自愿碳排放权交易机制始于2002年,但由于政府未设定最高排放目标,企业往往与管理部门博弈最高排放限额,该交易机制并不成功(唐莉 2010)。

[2] HHI等于一个行业中各企业占行业总收入或总资产百分比的平方和,反映市场中企业规模的离散度。某产业内企业数量越多,规模越接近,HHI就越接近0。

[3]截至2010年7月,北京、上海交易所CDM项目分别成交3个和26个,成交量分别为41万和120万吨;北京、上海、天津交易所自愿减排项目分别成交4个、35个和2个,交易量分别为34万、27万和7万吨(蒋兆理 2010)。

参考文献:

蒋兆理,2010,在中国人民银行、天津市政府主办的“全球低碳金融高层论坛”上的发言,天津,9月10日。

桑德尔,2010,在中国人民银行、天津市政府主办的“全球低碳金融高层论坛”上的演讲,天津,9月10日。

唐莉,2010,在中国人民银行、天津市政府主办的“全球低碳金融高层论坛”上的发言,天津,9月10日。

王毅刚,2010,《中国碳排放交易体系设计研究》,中国社会科学院研究生院博士学位论文。

Aluman, Markus, Dallas Burtraw, Joseph Kruger, and Lars Zetterberg, 2007, “The Ten-year Rule: Allocation of Emission Allowances in the EU Emission Trading System,” Energy Policy35 (3), 17一八-1730.

Brinkman, Marcel, Samuel Fankhauser, Ben Irons and Stephan Weyers, 2009, “The carbon market in 2020: volumes, prices and gains from trade,” Centre for Climate Change Economics and Policy Working Paper No. 一三, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Working Paper No. 11

Convery, Frank, and Luke Redmond, 2007, “Market and Price Developments in the European Union Emissions Trading Scheme,” Review of Environmental Economics and Policy, (2007) 1(1): 88-111.

Capoor, Karan, and Philippe Ambrosi, 2006-2009, “State and Trends of the Carbon Market 2006-2009,” World Bank Institute, Washington, DC.

Ellerman, Denny, 2008, “The EU’S Emissions Trading Scheme: A Proto-type Global System,” Harvard Project on Internationa l Climate Agreements.

Ellerman, Denny, and Barbara Buchner, 2007, “The European Union Emissions Trading Scheme: Origins, Allocation, and Early Results,” Review of Environmental Economics and Policy, (2007) 1(1): 66-87.

Ellerman, Denny, Barbara Buchner, and Carlo Carraro, 2007, “Allocation in the European Emissions Trading Scheme: Rights, Rents, and Fairness,” Cambridge: Cambridge University Press.

Ellerman, Denny, and Paul Joskow, 2008, “The European Union’s Emissions Trading System in Perspective,” Report for the Pew Center on Global Climate Change, Arlington, VA.

Friedman, Lee, and Jeff Deason, 2009, “Should the Regulator or the Market Decide When to Reduce Greenhouse Gas Emissions?” The Economists' Voice, vol6, issue 一三.

Fankhauser, Sam and Cameron Hepbu rn, 2009, “Carbon markets in space and time,” Vivid Economics report for UK Department of Energy and Climate Change, available at, Henry and Denny Ellerman, 2004, “The safety valve and climate policy,” Energy Policy, 32, 481-491.

Jacoby

Kruger, Joseph, Wal lace Oates, and William Pizer, 2007, “Decentralization in the EU Emissions Trading Scheme and Lessons for Global Policy,” Review of Environmental Economics and Policy, (2007) 1(1): 112-一三3.

Larson, Donald, Philippe Ambrosi, Ariel Dinar, Shaikh Rahman, and Rebecca Entler, 2008, “Carbon Markets, Institutions, Policies, and Research,” World Bank Policy Reseach Working Paper No. 4761.

Murray, Brian, Richard Newell, and William Pizer, 2008, “Balancing Cost and Emissions Certainty,” Resources for the Future Discu ssion Paper 08-24.

Point Carbon, 2009, “Carbon 2009: Emission Trading Coming Home,” London: Point Carbon, available at

U.S. Congress, 2009, “American Clean Energy and Security Act of 2009,” H.R. 2454, 111th Congress.

2020年5月13日星期三10:01:18

5.13.202010:0110:01:1820.5.1310时1分10时1分18秒May. 13, 2013 May 202010:01:18 AM10:01:18

?专题综述?当代石油石化 PETROLEUM&PETROCHEMICALTODAYV01.17No.12Dec.2009 全球碳排放权交易市场概述 孟宪玲安福何祚云 (中国石化咨询公司,北京100029) 摘要:介绍了全球碳排放权交易市场的产生背景和分类,以及世界主要的碳交易体系,分析了全球碳交易市场的现状及发展趋势,提出了有关建议。 关键词:碳排放交易体系发展趋势建议世界 近年来,气候变化问题日益受到国际社会的广泛关注。为了更好地在全球范围内采取有效措施减缓全球气候变暖的进程,联合国于1992年5月通过了《联合国气候变化框架公约》(简称UNFCCC),规定发达国家必须将2000年温室气体排放量下降到1990年水平;而2005年2月16日正式生效的《京都议定书》则标志着人们用法律法规来规范人类活动的时代已经开始。 鉴于不同国家的减排任务、实现减排目标难易程度等的差异,《京都议定书》在对发达国家减排义务作出规定的同时,也规定了3种非常灵活的履行义务机制。即:在承担减排义务的发达国家之间实施的联合履约(JI);发达国家提供资金和技术在发展中国家实施减排的清洁发展机制(CDM);基于市场的国际排放贸易(IET)。这些灵活履行排放义务的机制就促成了国际碳排放权交易市场的产生。 1碳排放权交易的概念及分类 1.1碳交易的基本概念 碳排放权交易是指各国政府根据其实现对《京都议定书》的减排承诺,对本国企业实行CO:排放额度控制的同时允许其进行交易。一个公司如果排放了少于预期的CO:,那么就可以出售剩余的额度;而那些排放量超出限额的公司,则必须购买额外的许可额度,以避免政府的罚款和制裁,从而实现国家对CO,排放的总量控制。 1.2碳交易市场分类 全球碳交易市场可分为配额交易市场和自愿减排交易市场。配额交易市场为那些有温室气体排放上限的国家或企业提供碳交易平台以实现减排目标。自愿交易市场则是从其他目标(如企业社会责任、品牌建设、社会效益等)出发自愿进行碳交易以实现减排。 配额碳交易又可以分成两大类:一是基于配额的交易,即在“碳总量与贸易机制”下由管理者确定和分配(或拍卖)的。例如:《京都议定书》下发达国家相互转让的分配数量单位,或在欧盟温室气体排放贸易机制下各成员国所拥有的欧盟配额。二是基于项目的典型交易,即以《京都议定书》中规定的联合履行和清洁发展机制为基础的交易形式。全球碳交易市场分类见图1。 2国外碳排放权交易体系 目前,在欧洲、美国等金融发达国家和地区已形成了一些大型的碳排放交易中心。发展比较成熟的有欧盟CO,排放量交易体系、芝加哥气候交易所等。 2.1欧洲CO:排放权交易体系(EUETS) 为帮助其成员国履行《京都议定书》的减排承诺,欧盟于2005年1月1日正式启动了欧盟排放交易体系。交易体系范围涵盖27个欧盟成员国,其概况如下:①欧盟现行的碳排放贸易体系可以概括为“配额一贸易”体系。欧盟所有成员国都制定了国家分配方案,明确规定成员国每年的CO,许可排放量(与《京都议定书》规定的减排目标一致),各国政府根据总排放量向各企业分发配额。如果企业在一定期限内没有用完配额,则可以出售;若企业排放量 收稿日期:2009—11—26。 作者简介:孟宪玲,高级工程师,1998年毕业于中国石油大学化工专业,主要从事石油化工规划、咨询、项目评估等工作。

全球气候变暖带来给人类生存和发展带来了严峻的挑战,减少温室气体的排放已经成为目前世界各国的首要任务。自英国2000年11月发布《应对气候变化计划》,并启动碳排放权交易(UK -ETS)后,世界许多国家相继建立了碳排放交易市场,实践证明碳排放权交易是一种有效的控制排放总量和提高能源利用效率的手段[1-2]。2012年初发改委官员表示我国将在北京、上海、天津等六个城市开展碳排放权交易试点。我国电力行业的碳排放占总排放的约40%,其排放权交易的效果影响着我国节能减排目标的顺利实现。 随着中国经济的飞速发展,能源消耗量和温室气体排放量激增,可持续发展面临着巨大的压力,国际社会也要求中国在环境保护方面承担越来越多的责任。碳排放权作为一种行之有效的节能减排手段在世界范围内被广泛的采用,其中总量控制与分配机制是碳排放权交易的核心。我国发电企业碳排放总量占全国总排放量的38.76%,所以发电企业间碳排放权的分配机制关系到国家节能减排目标能否顺利实现。 根据科斯第二定理,不同的产权界定方法对市场机制下环境资源能否优化配置的结果起着决定作用[3]。由于在总量控制目标下,碳排放权成为稀缺资源,企业分配得到的初始碳排放权将会对企业的生产成本产生直接影响,还可能会引起企业对经营管理方式的调整。因此,碳排放权的初始分配,是碳排放交易的首要问题。针对这一问题国内外学者做了部分研究,文献[4-6]以稳定大气中温室气体浓度为目标,从公平与效率两个角度指出发展中国国家必须坚持碳排放权人均分配的原则;文献[7-9]通过研究国际上现行的碳排放权分配制度,结合我国实际情况提出了免费分配为主,少量拍卖为辅,逐步过渡到全部拍卖的分配方式;文献[10-11]分别以多区域CGE模型和零和DEA模型为手段,对我国区域内分配制度与欧盟现行的分配制度作了评价;文献[12-13]结合电力行业的特点分别从横向与纵向将电力行业碳排放权的分配进行了分段,建立了两级分配机制和若干分配阶段,并建立了相应模型。 目前我国火电企业的碳排放权主要基于历史排放量进行分配,其作用在于在分配初期能够兼顾公平的同时不给企业造成太大的成本压力,但是基于历史排放量的分配方式考虑的因素较少,同时也无法对企业节能减排产生激励作用,这一分配方式必然会被逐步放弃。本文基于发电机组的性能建立了碳排放权分配指标体系,之后建立了模糊综合评价分配模型,以期获得一种兼顾机组效益与设备性能,同时激励火电厂进行节能减排改造的碳排放权分配方法。

国内碳排放权交易简介 一、中国“十二五”控制温室气体排放总体要求及目标 国务院于2011年12月1日,印发了《“十二五”控制温室气体排放工作方案》,该方案中确立了总体要求及主要目标。 总体要求。坚持科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,牢固树立绿色,统筹国际国内两个大局,把积极应对气候变化作为经济社会发展的重大战略、作为加快转变经济发展方式、调整经济结构和推进新的产业革命的重大机遇,坚持走新型工业化道路,合理控制能源消费总量,综合运用优化产业结构和能源结构、节约能源和提高能效、增加碳汇等多种手段,开展低碳实验试点,完善体制机制和政策体系,健全激励和约束机制,更多地发挥市场机制作用,加强低碳技术研发和推广应用,加快建立以低碳为特征的工业、能源、建筑、交通等产业体系和消费模式,有效控制温室气体排放,提高应对气候变化能力,促进经济社会可持续发展,为应对全球气候变化作出积极贡献。 主要目标。大幅度降低单位国内生产总值二氧化碳排放,到2015年全国单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17%。控制非能源活动二氧化碳排放和甲烷,氧化亚氮,氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放取得成效。应对气候变化政策体系、体制机制进一步完善,温室气体排放统计核算体系基本建立,碳排放交易市场逐步形成。通过低碳试验试点,形成一批具有特色的低碳省区和城

市,建成一批具有典型示范意义的低碳园区和低碳社区,推广一批具有良好减排效果的低碳技术和产品,控制温室气体排放能力得到全面提升。 其中该方案关于“探索建立碳排放交易市场”有以下描述:①建立自愿减排交易体制。制定温室气体自愿减排交易管理办法,确立自愿减排交易机制的基本管理框架、交易流程和监管办法,建立交易登记注册系统和信息发布制度,开展自愿减排交易活动。②开展碳排放权交易试点。根据形势发展并结合合理控制能源消费总量的要求,建立碳排放总量控制制度,开展碳排放权交易试点,制定相应法规和管理办法,研究提出温室气体排放权分配方案,逐步形成区域碳排放权交易体系。③加强碳排放交易支撑体系建设。制定我国碳排放权交易市场建设总体方案。研究制定减排量核算方法,制定相关工作规范和认证准则。加强碳排放交易机构和第三方核查认证机构资质审核,严格审批条件和程序,加强监督管理和能力建设。在试点地区建立碳排放权交易登记注册系统、交易平台和监管核证制度。充实管理机构,培养专业人才。逐步建立统一的登记注册和监督管理系统。 二、中国国内碳排放权交易试点简介 基于以上要求,中国国家发改委于2011年10月29日发布了《国家发展改革委办公厅关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,中国国家发改委同意北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市开展碳排放权交易试点。通知中要求各试点地区抓紧组织编制碳排放权交易试点实施方案,明确总体思路、工作目标、主要

碳排放权交易中的排放权分配和价格管理 中国金融40人论坛特约研究员王信 [ 2010-10-11 ] 共有0条点评减少温室气体排放、应对气候变化,是当今世界面临的重大挑战。在各种减排机制中,“总量控制和排放权交易”(cap and trade)是最重要的机制之一。越来越多的国家和地区设定碳排放总量、合理分配排放权和进行排放权交易,通过市场手段引导有关主体减少温室气体排放,取得了较好效果。该市场的机制设计对市场的有效运行至关重要,其中碳排放权的初始分配、在各时段的调节以及排放权交易价格的管理问题尤其值得深入研究。本文概述国际碳排放权市场的发展,对排放权的分配、不同时段的储存(banking)和预支(borrowing),以及排放权交易价格的管理进行分析,最后是简要结论和对我国的启示。 一、国际碳排放权交易市场发展概况 在总量控制和排放权交易机制下,政府设定碳排放总量,将排放权分配到各排放源(企业)。有些企业的实际排放量小于分到的排放额度,就可将剩余额度拿到市场出售获利;有些企业实际碳排放量超过了分配额度,就必须到市场上购买超出的部分。这样,碳排放权成为一种商品,具有市场价格,可发挥调节资源配置的作用,刺激私人部门提高能源利用效率、改进清洁生产技术,减少温室气体排放。 早在20世纪90年代初,美国就率先建立了二氧化硫排放权交易市场,为各国提供了市场化减少温室气体排放的例。目前为止,欧盟的排放交易体系ETS(Emission Trading System)是世界最大的碳排放权交易市场。此外,美国、澳大利亚等国的交易市场也在扩大,有较大的发展潜力(表1)。

进入21世纪,欧盟为履行其对《京都议定书》的承诺,将建立碳排放权交易市场提上日程。在吸收英国、丹麦、荷兰等国有关排放交易计划的基础上,2005年起,欧盟ETS开始运营。为实现2020年比1990年总量减排20%的目标,欧盟ETS从2005年初至2020年末共分为三个阶段,每个阶段之初确定其减排目标,而不是2005年就确定全程减排路径。第一阶段(2005-2007年)为试验期,在此阶段欧盟无需履行京都议定书承诺。2005年初,15个欧盟成员国加入ETS;2007年底,ETS共涵盖27个欧盟成员国排放量最高的12个行业,11500家企业。这些企业的CO2排放量占欧盟CO2排放总量的45%,占全部温室气体的80%。交易仅限于CO2排放权,不包括其他温室气体。第二阶段(2008-2012年)起,欧盟承诺履行《京都议定书》。到第三阶段(2013-2020年),参与交易的行业将扩大至航空航运、建筑业等,二氧化碳以外的温室气体减排也将纳入ETS(Ellerman,2008)。总体来看,随着ETS市场机制的不断完善,其占全球总交易量份额也逐年增长。2008年,ETS交易31亿吨CO2当量,交易金额近920亿美元,分别占全球碳排放权市场交易量和交易金额的64.3%和72.7%。 表1 世界碳市场交易量与交易金额

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/637073265.html, 碳配额的分配方式 作者:梁敬丽 来源:《今日财富》2019年第07期 我国正处于全国碳排放权交易市场建设的关键时期,此时对碳配额初始分配方式的探讨具有重要的现实意义。因此,本文首先对目前市场上碳配额的分配方式进行了分析,然后据此提出中国在建立碳配额分配机制时应该考虑的因素和问题。 一、引言 在2009年哥本哈根会议上,中国承诺到2020年碳排放强度比2005年下降40%-45%。为了实现这一承诺,中国首先开展碳排放交易试点工作,然后随着2017年《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》的印发,全国碳排放权交易市场正式迈入启动阶段。经过2018年第二届绿碳发展峰会上,中国气候变化事务特别代表解振华介绍:2017年我国碳强度相比2005年累计下降约46%,已提前完成了我国2020年碳强度下降40%-45%的承诺。目前我国正稳步推进全国碳市场建设工作,因此对碳配额分配方法的研究具有极其重要的现实意义。本文通过对现存碳配额分配方法的分析,为全国碳排放市场有效配额分配机制的建立提供些许建议。 二、碳配额的分配方法 基于各国目前碳配额的分配情况,市场上目前存在碳配额分配方法主要有:免费分配法(历史法和基准线法)和拍卖法,当然也存在着结合多种方法的混合方法,例如欧盟所采取的先免费再逐步拍卖的渐进混合法。 (一)历史法 历史法,基于“溯源原则”(Grandfathering Principle)免费分配配额的方法,即根据企业历史的平均产量水平或平均碳排放量水平,来确定企业下一年度的排放配额。这种分配方法提高了企业对排放限制这一政策的适应性,所以在在施行初期有利于政策的推行。但是该政策存在诸多的问题,因为初始配额分配在本质上是价值分配,一方面,按照溯源原则,高排放的企业将会得到高的免费配额,即更多的初始价值,此种政策导向可能会打击低排放企业的积极性;另一方面,免费的初始配额分配,可能会导致企业通过寻租等手段来争取更多的价值分配,这样便会影响整个市场运行效率。 (二)基准线法

附件1 全国碳排放权交易管理办法(试行) (征求意见稿) 第一章总则 第一条【目的依据】为推进生态文明建设,更好履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》,在应对气候变化和促进低碳发展中充分发挥市场机制作用,加强对温室气体排放的控制和管理,规范全国碳排放权交易及相关活动,制定本办法。 第二条【适用范围】全国碳排放权交易及相关活动是指在全国碳排放权交易市场开展的排放配额等交易以及排放报告与核查、排放配额分配、排放配额清缴等活动,上述活动的监督管理,适用本办法。 第三条【活动原则】全国碳排放权交易及相关活动必须坚持市场导向、政府服务、循序渐进、公平公开和诚实守信的原则。 第四条【监管部门及职责】生态环境部负责全国碳排放权交易市场建设,制定全国碳排放权交易及相关活动政策与技术规范,并对全国碳排放权交易及相关活动进行管理、监督和指导。 各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团生态环境部门(以下简称省级生态环境主管部门)负责组织开展本行政区域内全国碳排放权交易数据报送、核查、配额分配、清缴履约等相关活动,并进行管理、监督和指导。

设区的市级生态环境主管部门(以下简称市级生态环境主管部门)负责配合省级生态环境主管部门落实相关具体工作。 第五条【重点排放单位】重点排放单位为全国碳排放权交易市场覆盖行业内年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量(综合能源消费量约1万吨标准煤)及以上的企业或者其他经济组织。 符合条件的重点排放单位,应当通过环境信息管理平台或生态环境部规定的其他方式,向生产经营场所所在地的省级生态环境主管部门主动报告纳入重点排放单位名录。省级生态环境主管部门将本行政区域内所有符合条件的重点排放单位报生态环境部汇总。 非重点排放单位不纳入全国碳排放权交易市场管理。 第六条【试点碳市场对接】自本办法实施之日起,参与全国碳排放权交易市场的重点排放单位,不重复参与相关省(市)碳排放权交易试点市场的排放配额分配和清缴等活动。相关细则由生态环境部另行制定并发布。 第二章排放配额管理 第七条【配额分配方法制定】生态环境部综合考虑国家温室气体排放控制目标、经济增长、产业结构调整、大气污染物排放控制等因素,制定并公布重点排放单位排放配额分配方法。 第八条【配额分配方式】排放配额分配初期以免费分配为主,适时引入有偿分配,并逐步提高有偿分配的比例。有偿分配收入实行收支两条线,纳入财政管理。 第九条【预留配额】生态环境部可预留一定数量排放配额,用

碳排放权交易 1.引言 严重依赖以煤炭为主的化石能源以及重工业在经济结构中占主导地位,导致中国目前面临诸多严峻的环境问题,包括空气质量急剧下降,近期极易遭受气候变化的影响,水污染和水资源短缺。环境污染无一例外会造成重大的经济损失和健康损失。比如,据世界银行2012年估计,污染导致的死亡率和发病率上升造成的全年经济损失估计在1000亿美元到3000亿美元之间。 中国在制定应对气候变化政策方面正发挥着领导作用。过去十年,中国在能源节约、能源安全、清洁空气和削减温室气体排放等方面设立了一系列目标。在发展排放权交易市场方面,中国也处于主导地位。“十二五”规划的指导性纲领和十八届三中全会的决定肯定了通过碳排放权交易体系这个手段来整合多项国家政策目标,如能源效率、低碳能源以及PM2.5浓度等。碳排放权交易体系为一部分企业设置了碳排放上限,允许企业选择最经济的方法实现排放量目标,并允许通过碳排放配额交易实现强制性的碳排放目标。 2.中国碳排放交易现状 国家发展和改革委员会于 2011 年 10 月 29 日发布了第2601号文,宣布实施碳交易试点项目,以落实“‘十二五’规划关于逐步建立国内碳排放权交易市场的要求,推动运用市场机制以较低成本实现2020年我国控制温室气体排放行动目标”。 截至2015年7月31日,五个试点地区的首个完整履约期结束。78 结果显示,深圳和上海100%履约,而天津、北京和广东的履约率从96.5%至98.9% 不等。79 第二年的初步履约情况是:深圳(99.7%),上海(100%),北京(100%),广东(99.5%)和湖北(100%)。

3.中国碳排放权交易体系的趋势 中国准备在试点后推出全国性碳排放权交易市场。虽然最终形式尚未确定,但官方的各种信息表明可能会具备以下趋势: (1)重点放在八大行业,即电力和供暖、冶金,有色、化工、造纸、建材,国内航空及交通。 (2)排放上限为30-40亿吨。 (3)市场规模为每年96-640亿元人民币。 (4)政府表示项目可能在2017年之前启动,第一次履约可能定于2017年或2018年,在2020年之前全面落实。 4.湖北碳排放权交易现状 2011年10月,湖北被国家发改委确定为全国7个碳排放权交易试点省市之一。湖北省碳排放权交易主体包括纳入碳排放配额管理的企业、自愿参与碳排放权交易活动的法人机构、其他组织和个人。其中,纳入碳排放

碳排放权交易中的排放权分配和价格治理 中国金融40人论坛特约研究员王信 [ 2010-10-11 ] 共有0条点评 减少温室气体排放、应对气候变化,是当今世界面临的重大挑战。在各种减排机制中,“总量操纵和排放权交易”(cap and trade)是最重要的机制之一。越来越多的国家和地区设定碳排放总量、合理分配排放权和进行排放权交易,通过市场手段引导有关主体减少温室气体排放,取得了较好效果。该市场的机制设计对市场的有效运行至关重要,其中碳排放权的初始分配、在各时段的调节以及排放权交易价格的治理问题尤其值得深入研究。本文概述国际碳排放权市场的进展,对排放权的分配、不同时段的储存(banking)和预支(borrowing),以及排放权交易价格的治理进行分析,最后是简要结论和对我国的启发。 一、国际碳排放权交易市场进展概况 在总量操纵和排放权交易机制下,政府设定碳排放总量,将排放权分配到各排放源(企业)。有些企业的实际排放量小于分到的排放额度,就可将剩余额度拿到市场出售获利;有些企业实际碳排放量超过了分配额度,就必须到市场上购买超出的部分。如此,碳排放权成为一种商品,具有市场价格,可发挥调节资源配置的作用,刺激私人部门提高能源利用效率、改进清洁生产技术,减少温室气体排放。 早在20世纪90年代初,美国就领先建立了二氧化硫排放权交易市场,为各国提供了市场化减少温室气体排放的范例。目前为止,欧盟的排放交易体系ETS(Emission Trading System)是世界最大的碳排放权交易市场。此外,美国、澳大利亚等国的交易市场也在扩大,有较大的进展潜力(表1)。 进入21世纪,欧盟为履行其对《京都议定书》的承诺,将建立碳排放权交易市场提上日程。在汲取英国、丹麦、荷兰等国有关排放交易打算的基础上,2005年起,欧盟ETS开始运营。为实现2020年比1990年总量减排20%的目标,欧盟ETS从2005年初至2020年末共分为三个时期,每个时期之初确定其减排目标,而不是2005年就确定全程减排路径。第一时期(2005-2007年)为试验期,在现在期欧盟无需履行京都议定书承诺。2005年初,15个欧盟成员国加入ETS;2007年底,ETS共涵盖27个欧盟成员国排放量最高的12个行业,11500家企业。这些企业的CO2排放量占欧盟CO2排放总量的45%,占全部温室气体的80%。交易仅限于CO2排放权,不包括其他温室气体。第二时期(2008-2012年)起,欧盟承诺履行《京都议定书》。到第三时期(2013-2020年),参与交易的行业将扩大至航空航运、建筑业等,二氧化碳以外的温室气体减排也将纳入ETS(Ellerman,2008)。总体来看,随着ETS市场机制的不断完善,其占全球总交易量份额也逐年增长。2008年,ETS交易31亿吨CO2当量,交易金额近920亿美元,分不占全球碳排放权市场交易量和交易金额的64.3%和72.7%。 表1 世界碳市场交易量与交易金额

企业碳排放权交易的核算及问题分析 摘要:低碳经济席卷全球,人们已经普遍意识到环境问题在严重威胁着人类生存和安全,而其中扮演重要角色的企业将如何更好地履行社会责任成为人们日益关注的问题。本文旨在研究企业碳排放权交易问题进行核算,并通过对目前碳排放权交易对环境会计需求问题的分析提出一些建议。 关键词:碳排放权交易核算需求分析 一、引言 当前,我国绝大多数企业仍然在味地追求利润最大化,并没有意识到对自然资源过度开发是种无节制的浪费。虽然人们本身已经对环境问题有了保护意识,但是对于企业仍然只为了自身眼前的利益而不顾其对环境造成的污染。我国的温室效应问题日渐明显,在很大程度上,是由于我国的能源结构以煤炭为主,并且煤炭的使用效率也很低的原因。 二、碳排放权交易面临的问题 (一)环境会计的不确定性 环境会计作为会计的新兴分支,学科自身具有不确定性。虽然国际环境会计报告中指出了环境会计以传统会计模式 为基础进行会计处理,并给环境会计的各个概念,如环境资产、环境负债、环境成本等做出了定义,同时也在实务指南

给出了环境信息披露的框架,但是,目前,国内外仍然没有关于环境会计这方面的专门的规范与准则。 (二)碳排放权交易自身的不确定性 碳排放权交易作为 项新兴交易,相关方面的交易规定、核算准则等都有待颁布,尤其是碳排放权交易的会计确认和计量,给交易的核算带来困难。 (三)碳排放权交易市场的不完善 1.相关的会计准则不明确。会计制度经过几个世纪的发展才得以逐渐有现在的完善,作为碳排放权交易核算基础的环境会计,本身也是门新兴学科,相关的会计准则目前只是个别学者的构想,国际上并没有明确颁布相关交易的准则。 2.没有完善的法律法规。我国现有的法律法规在环境会计这方面几乎是空白的,因此不能为实务操作更好地提供依据。 三、碳排放权交易对环境会计的需求分析及核算设计 (一)碳排放权交易对环境会计的需求分析 1.碳排放权交易对会计要素的需求。 环境会计是在传统会计基础上,加以考虑了环境因素等的影响而发展起来的种会计,因此在会计要素的划分上和传统会计大致相同,但是在具体内容上,两者又存在着一些差异。

2019.01瀾试工具与解决方案 浅谈燃煤电厂碳排放实时监控及信息管理系统设计 肖明成 (江苏方天电力技术有限公司,江苏南京,211102) 摘要:煤炭发电是一种十分重要的发电形式,但是电力生产的过程中也增加了煤炭的排放量,对生态环境构成了较大的 影响。为了有效监控燃煤电厂的二氧化碳排放量,提出了一种燃煤电厂排放实时监控及信息管理系统设计的方案,其对 节能发电具有指导性的作用。 关键词:燃煤电厂;碳排放;实时监控;节能发电 alking about the Design of Real-time Monitoring and Information Management System of Carbon Emission in Coal-fired Power Plant Xiao Mingcheng (JIANGSU FRONTIER ELECTRIC TECHNOLOGY Co.,LTD,Nanjing Jiangsu,211102) Abstract:Coal power generation is a very important form of power generation,but the process of power production also increased the emissions of coal,has a great impact on the ecological environment. In order to effectively monitor the carbon dioxide emissions of coal-fired power plants, a scheme of real-time monitoring and information management system design for emissions of coal-fired power plants is proposed,which plays a guiding role in energy-saving power generation. K e y w o r d s:coal-fired power plant;Carbon emissions;Real-time monitoring;Energy-saving power generation 1系统概述3数勝龇理 调度中心按照发电企业碳排放总量和检修计划的月发 电量等因素编制了月碳排放量计划,对减排目标进行了合理 的分解。碳排放实时监控及信息管理系统可实时采集每个电 厂的碳排放情况,并将采集到的数据传送给调度中心,在这 一过程中可加强对碳排放量和碳排放强度的计算和统计,当碳排放量达到警戒值时可提前预警。 2翻敬计量 碳排放量计算主要有两种方法,一种是以排放因子理论为基础的核算方式,一种是直接测量方式。现阶段我国普 遍采用理论核算方式,其对核算的细节要求给出了明确的规 定。但是因为很多电厂在发电过程中主要采用燃煤发电的方 式。燃煤发热量与排放因子具有不确定性。另外,燃烧工况存 在着较大差异,影响了机组碳排放量数据统计的准确性,这 种传统的统计方式已经不能满足当前节能减排的基本要求。 直接测量采用测量系统连续或间歇地监测二氧化碳气 体的浓度和气体流速,浓度与流速的乘积即为瞬时排放量,将多次计算结果相加即为总排放量。在这一过程中先要进行 烟气取样,采取有效措施做好烟气处理,然后测量二氧化碳,采集信号。这种方法主要应用于部门核査,同时企业是保证 碳排放量限额以及公平交易的重要手段,这种计量方式也是 碳排放量计量发展的主要方向。在现阶段的二氧化碳测量中 主要采用非分散红外线气体分析仪法。 净化烟气中水蒸气含量较高,其还含有少量的灰尘、二 氧化硫和氮氧化物等,上述气体均具有腐蚀性,对监测分析 仪也会产生较为显著的影响,且仪表在运行的过程中也更容 易出现故障问题。数据测量、上传和传输时会产生超限、突变 等多种问题。对此应利用粗范围检验和标准差检验的方式筛 选数据。以机组负荷、碳排放流量等为基础的历史数据,且通 常采用线性回归的方式来预测故障数据,进而得到相对合理 的重构值。 4麵放管理 4.1織挪旨■算 41.1娜放浓度 二氧化碳分析仪测得的数据为气体的体积浓度,碳排放 量计算的过程中应严格按照国家的标准统一碳排放浓度单位,将体积浓度换算为质量浓度,碳排放量浓度计算公式如下: M c273 P 22.4 273+ T101325 式中:X—C02浓度换算值,mg/Nm3;C—C02浓度测量值,ppm ; M一C02的分之子量;T一净烟气温度,°C ; P —净烟 气压力,Pa〇 4,1.2碳排放量 碳排放量计算中应按照以下公式计算: Mc = ^X x F sx\{^dt 甲孑测ii !

文献综述 关于碳排放权交易市场制度设计的国际比较研究 气候变暖是世界普遍关注的问题。随着工业化进程的加速,CO2等温室气体的大量排放导致全球气候的变暖,带来了海平面上升等危及人类生存和发展的问题,使得气候变暖问题逐渐由一个环境问题变为了一个国际政治问题。1997年UNFCCC各国签订《京都议定书》(Kyoto Protocol), 第一次以法规形式限制温室气体排放。2005 年2 月16 日《京都议定书》正式生效, 它被公认为是国际环境变化的里程碑, 是第一个具有法律约束力的旨在防止全球气候变暖而要求减少温室气体排放的条约。它对签约的发达国家排放的CO2 等6 种温室气体的削减量作了明确的规定, 如不履行承诺将面临重罚(Kyoto Protcco.1997)等规定。此举在应对气候变化危机的同时,也带来了一定的经济机遇。欧盟希望借此手段来调节二氧化碳排放量和降低治污的成本。经过几年的运作,欧盟碳排放权交易市场发展迅速,逐渐成为一个充满发展潜力的新型市场。 对于我国而言,拥有着庞大的碳排放量,而作为发展中国家在《京都议定书》框架下又无强制减排任务,因此我国有着碳排放权交易的巨大潜力。所以对于一个新兴市场的形成,制度建设是决定该市场发展及效率的重要因素。 1 国内学者研究现状分析 目前CDM市场主要是买方市场,作为卖方市场的发展中国家的项目业主,议价能力弱,处于劣势,排放权交易的话语权主要掌握在欧美发达国家手中。因此,我国构建一个完善的碳市场,吸收更多国家买家参与我国清洁发展机制项目合作,增加有效需求,通过市场发现价格,改变国内碳排放权价格弱势地位,保护我国参与项目的企业利益。(江淑敏,2009) 我国碳排放权交易市场已经初步建成,但还很不完善:从宏观经济角度看存在气体排放权初始分配制度缺失、政府监督管理碳排放力度不足,碳排放源难于监测等问题;从微观经济角度看存在碳排放权交易定价不合理、排污收费标准较低、技术条件相对落后等问题。(程会强、李新,2009.) 对我国的碳排放权交易市场提出如下的制度构想:第一,积极筹建基于

碳排放管理及交易分析报告 一碳排放交易的实现方式与交易形式 碳交易的实现方式为:所有被纳入碳排放权交易体系的企业,都将在上一年度获得政府发放的一定量的配额,如果企业的配额大于实际排放量,则企业多余的配额可以拿到碳市场上去出售;反之,企业就需要从碳市场上购买配额。 碳交易的两种形式分别是CCER交易与碳配额交易。 CCER即温室气体核证自愿减排量,来自于光伏、风电、生物质等项目,在试点碳市场可用于抵消控排企业的碳排放量。 碳配额即按照企业所处行业及生产经营状况,根据相应的配额分配方法(如基准线法、历史强度下降法等)计算企业的配额量。配额是政府分配的碳排放权的凭证和载体。1个配额代表持有的重点排放单位被允许向大气中排放1吨二氧化碳当量的温室气体的权利。一般情况,政府通过免费发放及有偿分配相结合的形式向企业发放配额。 碳交易的原理如下图所示。

二相关政策及发展现状 2011年国家发改委下发《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,确定北京、上海、广东、深圳、湖北、重庆、天津7个碳交易试点;2013年6月深圳碳市场运行并交易,其他试点也陆续启动。各试点都支持CCER抵消机制,比如深圳试点规定:“一份核证自愿减排量等同于一份配额,最高抵消比例不高于管控单位年度碳排放量的百分之十”。 国家发改委在2016年1月印发《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动工作的通知》,明确2017年启动全国碳排放权交易,实施碳排放权交易制度,第一阶段的交易范围将涵盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等重点排放行业,参与主体其2013至2015年中任意一年综合能源消费总量达到1万吨标准煤以上。

附件2 广东省发展改革委关于企业碳排放信息报告 与核查的实施细则 第一章总则 第一条为规范我省企业碳排放信息报告与核查活动,保证企业碳排放信息的真实性、准确性和可靠性,根据《碳排放权交易管理暂行办法》和《广东省碳排放管理试行办法》,制定本实施细则。 第二条本细则适用于本省行政区域内控排企业和单位、报告企业的碳排放信息监测、报告与核查活动。 第三条省发展改革委负责全省企业碳排放监测、信息报告与核查工作的统筹协调和监督管理,并会同省直相关部门组织编制行业或领域碳排放信息报告指南和碳排放核查规范。地级以上市发展改革部门负责组织本行政区域内企业碳排放监测、信息报告与核查工作。 第四条本省实行碳排放信息报告与核查制度,对控排企业和单位、报告企业实行分类管理,控排企业和单位、报告企业的具体名单由省发展改革委会同有关部门研究确定。

根据碳排放管理和交易工作进展情况,分批将电力、水泥、钢铁、石化、陶瓷、有色金属、纺织、化工、造纸等工业行业的企业,以及公共建筑、交通运输领域企业和单位纳入碳排放报告和核查管理。自愿申请纳入碳排放管理的企业和单位,经报省发展改革委后,按照控排企业和单位的要求进行碳排放报告与核查管理。 第五条控排企业和单位经核查的年度实际碳排放量连续三年低于规定标准的,经省发展改革委核实确认后转为报告企业;报告企业年度实际碳排放量连续三年低于规定标准的,经省发展改革委确认后不纳入管理。 控排企业和单位、报告企业生产经营情况发生重大变化后年度实际碳排放量低于规定标准的,经省发展改革委核实确认后相应转为报告企业或不纳入管理。重大变化包括因生产规模(如生产线拆除)、内容、产品等发生重大变化后年度实际碳排放量低于规定标准,或因发生重大事故、技术改造、搬迁等原因造成停产预计超过2年及以上的。 第六条控排企业和单位、报告企业应建立健全碳排放信息管理制度,按规定履行监测和报告责任。控排企业和单位应配合核查机构开展核查活动。 第七条省发展改革委建立碳排放信息报告与核查系统(以下简称“信息系统”),对企业和单位的碳排放监测、报告与核查进行信息化管理。

碳排放权交易的市场机制研究 摘要:如何用经济学的视角和方法来认识和解决碳排放权交易问题,其实质是用 对二氧化碳排放的总量控制。 二、我国碳排放权交易市场的发展现状 目前我国的碳排放权交易市场主要是以项目为基础的交易市场,即清洁发展机 精心整理

制(CDM)交易体系。同时,中国也积极创新,根据企业的实际情况,发展适合自己 的碳交易项目,如自愿减排项目交易。中国政府以积极的态度,大力推进碳排放权交易市场的建设。2004年6月中国政府颁布了《CDM项目运行管理暂行办法》,2005年10月对该暂行办法进行了修订,颁布了《CDM项目运行管理办法》。2007年11 月925日,Array年3 20089月, 昆明、 吨碳减排指标,用于抵消该公司自2004年成立以来至2008年底运营过程中产生的碳排放。2009年11月,天津排放权交易所推出基于规范碳盘查的企业碳中和交易模式, 并成功组织我国首笔交易。2010年8月,天津排放权交易所推出低碳家庭减碳交易 精心整理

模式,康师傅控股有限公司与各家庭签署“家庭碳排放交易合同”,通过天津排放权交易所以同等价值的环保产品向天津经济技术开发区参加活动的家庭换购碳减排量。2010年9月10日,由中国人民银行和天津市政府主办的首届全球低碳金融高层论坛在天津举行。论坛主办方通过天津排放权交易所购买49吨碳减排量并予以注销, 精心整理

精心整理 项目产)。与资支付其超额的排放量,如芝加哥气候交易所(CCX )和“自愿碳减排体系”(VER )。CER 需要联合国的核准,而VER 则由不同机构和不同标准在推行。近年来,全球各大碳交易所还陆续推出与欧盟排碳配额(EUA )挂钩的期货、期权交易,客观上增加了

附件2 《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》 (征求意见稿)编制说明 一、起草过程 配额管理制度是全国碳排放权交易市场(以下简称全国碳市场)的重要制度。“十三五”规划《纲要》要求,实行重点单位碳排放报告、核查、核证和配额管理制度。2017年发布的《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》要求,发电行业配额按国务院发展改革部门(有关职能已划转至生态环境部)会同能源部门制定的分配标准和方法进行分配。 2019年10月,生态环境部举办了8期全国碳市场配额分配和管理系列培训班,组织开展了发电行业配额试算并征求了各地方、发电企业对发电行业配额总量设定与分配实施方案的意见。在此基础上,修改完善了发电行业配额总量设定与分配实施方案,并组织专家进行了多次讨论,在充分考虑疫情对发电行业影响的基础上,以尽量降低启动全国碳市场对发电行业企业的影响为原则,形成了《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》(以下简称《方案》)并于2020年8月书面征求了发展改革委、工业和信息化部、国家统计局、国家能源局等有关部门,各省级生态环境主管部门,重点电力企

业集团,中国电力企业联合会等相关行业协会的意见。根据各单位反馈意见,对《方案》作了修改完善,形成《方案》(征求意见稿)。 二、主要内容 主要内容包括八部分,即纳入配额管理的重点排放单位名单,纳入配额管理的机组类别,配额总量,配额分配方法,配额发放,配额清缴,重点排放单位合并、分立与关停情况的处理,其他说明。 三、需要说明的问题 (一)是否纳入自备电厂 《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》提出,年度排放达到2.6万吨二氧化碳当量(综合能源消费量约1万吨标准煤)及以上的其他行业自备电厂视同发电行业重点排放单位管理。此前,生态环境部在请地方提交重点排放单位名单、配额试算以及碳排放数据核查工作中,均将自备电厂视同发电行业纳入,各地方已具备向自备电厂发放配额的工作基础。 (二)热电联产机组的界定 根据《关于发展热电联产的规定》及《名词术语电力节能》(DL/T1365-2014)第4.4.30条,“热电联产”机组应满足以下条件:1)机组总热效率年平均大于45%;2)50MW以下机组热电比大于100%,50-200MW机组热电比大于50%,200MW及以上机组采暖期热电比大于50%;3)满足地方政策要求。鉴于城市工业及居民热负荷需求的变化,多数已批准热电联产机组(绝大多数为300MW等级及以下机组)热电比和总热效率均达不到上述规

中国碳排放权交易市场存在的问题及对策研究 摘要:本文通过研究我国碳排放权交易市场存在的问题,进而提出相关的对策建议,以期为全国碳排放交易市场的发展做出贡献。 关键词:碳排放权交易;问题;对策 碳排放权交易作为一种利用市场机制解决气候问题的 环境治理措施,在全世界范围内受到了广泛的肯定和应用。中国作为世界上最大的二氧化碳排放国,一直在为促进温室气体减排、缓解气候变化做着不懈的努力。 目前,我国七大碳排放权交易试点运行平稳效应初显。但是,相比于欧盟碳排放权交易市场,我国的碳交易市场还处于探索阶段,很多方面的制度还不完善,阻碍了我国“减少二氧化碳排放”目标的实现。所以,分析目前我国碳排放权交易市场面临的主要问题,提出适合中国国情的对策建议,逐步推进全国碳排放交易市场是我国当前的主要任务。 一、我国碳排放权交易市场面临的主要问题 目前,我国碳排放交易市场存在很多问题,归纳起来主要表现在以下几个方面: (一)目前,各试点省市碳排放权交易市场主要以一级市场为主,二级市场交易少,企业间交易参与度低,成交价

格偏低。当前,我国各试点省市碳排放权交易市场主要是以政府确定控排企业,控排企业之外的企业和个人投资者不允许参与碳排放交易,虽然,包括深圳、广州等试点地区的碳排放权交易市场已经允许投资机构等不属于控排范围的企业、个人投资者参与到碳排放交易,但许多企业以及个人担心如果现在减少排放,等实施总量控制的时候,自己所能分配到的排放量可能会很少,所以,目前仍没有出现控排企业之外的企业和个人参与到碳排放权交易中。碳排放权交易市场不活跃,碳排放交易市场存在“有市场无交易”问题。我国碳交易市场没有自己的定价机制,交易价格一般是依据国外的定价机制来定价,成交价格偏低,不能反映出交易标的的真实价值。 (二)碳排放权交易市场法律体系不健全。虽然各试点以及全国范围内制定了政策法规,然而这些规章政策大部分都没实施,有的甚至都没有运用过,缺乏实用性,经常与我国碳排放权交易市场的具体工作分离开,再加上统计、报告以及监测系统不完备,并且管理者习惯运用行政手段,进而忽视了市场的作用,一些政策缺乏实用性和连续性,并且制定的激励措施也起不到激励的效果等,造成很多的政策都是摆设,无法发挥作用。并且,随着我国碳排放交易试点工作的不断推进,之前制定的法律法规已经不能够满足当前碳交易市场的发展要求。因此,必须根据我国的实际情况,不同

碳排放权交易管理暂行办法 【法规类别】环保综合规定 【发文字号】中华人民共和国国家发展和改革委员会令第17号 【发布部门】国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会) 【发布日期】2014.12.10 【实施日期】2015.01.10 【时效性】现行有效 【效力级别】部门规章 中华人民共和国国家发展和改革委员会令 (第17号) 为落实党的十八届三中全会决定、“十二五”规划《纲要》和国务院《“十二五”控制温室气体排放工作方案》的要求,推动建立全国碳排放权交易市场,我委组织起草了《碳排放权交易管理暂行办法》。现予以发布,自发布之日起30日后施行。 主任徐绍史 2014年12月10日 碳排放权交易管理暂行办法

第一章总则 第一条为推进生态文明建设,加快经济发展方式转变,促进体制机制创新,充分发挥市场在温室气体排放资源配置中的决定性作用,加强对温室气体排放的控制和管理,规范碳排放权交易市场的建设和运行,制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内,对碳排放权交易活动的监督和管理,适用本办法。 第三条本办法所称碳排放权交易,是指交易主体按照本办法开展的排放配额和国家核证自愿减排量的交易活动。 第四条碳排放权交易坚持政府引导与市场运作相结合,遵循公开、公平、公正和诚信原则。 第五条国家发展和改革委员会是碳排放权交易的国务院碳交易主管部门(以下称国务院碳交易主管部门),依据本办法负责碳排放权交易市场的建设,并对其运行进行管理、监督和指导。 各省、自治区、直辖市发展和改革委员会是碳排放权交易的省级碳交易主管部门(以下称省级碳交易主管部门),依据本办法对本行政区域内的碳排放权交易相关活动进行管理、监督和指导。 其它各有关部门应按照各自职责,协同做好与碳排放权交易相关的管理工作。 第六条国务院碳交易主管部门应适时公布碳排放权交易纳入的温室气体种类、行业范围和重点排放单位确定标准。 第二章配额管理 第七条省级碳交易主管部门应根据国务院碳交易主管部门公布的重点排放单位确定