喹诺酮类抗菌药物-汇总

- 格式:ppt

- 大小:1.48 MB

- 文档页数:54

喹诺酮类药物是人工合成的含4-喹诺酮母核的抗菌药物,其对细菌的DNA螺旋酶(DNA-gyrase)具有选择性抑制作用,从而抑制细菌的DNA合成,导致DNA降解及死亡。

该类药物因其抗菌谱广,抗菌活性强,不良反应少等优点(据最新报道,有些品种已突破了抗菌概念,在抗病毒、抗肿瘤方面也有新进展),临床上得到了广泛应用,并成为国内外众多制药企业竞相开发和生产的热门药品。

目前国内应用较为广泛的品种有诺氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星、左氧氟沙星、洛美沙星等。

其中,前三者在医院的普及率达到85%以上。

左氧氟沙星(Levofloxacin):本品由日本第一制药株式会社研制开发,1994年首先在日本上市。

国内最早的产品是在1996年由日本第一制药提供原料,北京优尔特药业有限公司分装生产的。

1997年浙江新昌制药在我国首先开发成功左氧氟沙星原料药并获新药上市证书。

此后,北京双鹤药业、常州第二制药、浙江京新制药、扬子江药业等企业也陆续成功开发该药原料药。

左氧氟沙星的销售量呈迅猛增长的势头,在投放市场至今短短几年时间的前列。

在最近发布的《国家基本医疗保险药品目录》中,左氧氟沙星的片剂和注射剂被列入乙类目录。

目前,本品的开发状况也比较喜人,截至2000年7月3日为止,共有31个批准文号。

本品主要规格有:0.1% 100ml×1(IJ)、0.2% 100ml×1(IJ)、100mg×10(OR)、100mg×12(OR)、100mg×100(OR)。

环丙沙星(Ciprofloxacin):由于国内生产厂家众多,曾一度出现了供过于求的局面,市场竞争压力较大。

但本品疗效显著,价格适宜,在国内医院用药中,其用量及金额均位居前列,预测在短期内在喹诺酮类药物市场的主导地位不会改变。

本品的规格主要有:0.2% 10ml×1(IJ)、0.2%100ml×1(IJ)、0.2%2ml×10(IJ)、200mg×10(OR)、200mg×20(OR)、250mg×6(OR)、250mg×4(VA).氧氟沙星(Ofloxacin):目前该品临床用药尚属良好。

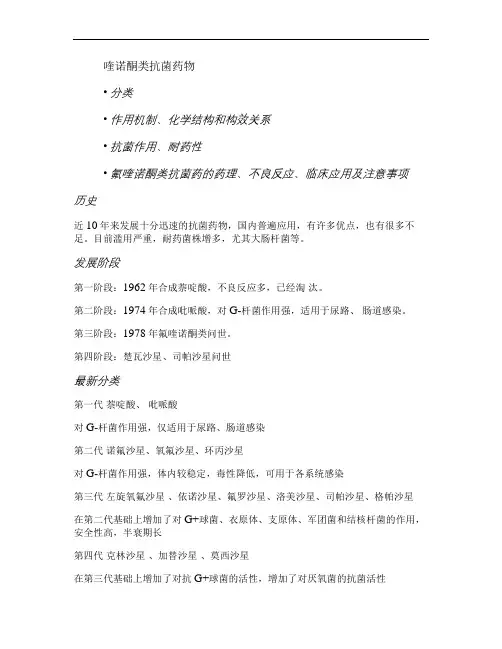

喹诺酮类抗菌药物• 分类• 作用机制、化学结构和构效关系• 抗菌作用、耐药性• 氟喹诺酮类抗菌药的药理、不良反应、临床应用及注意事项历史近10年来发展十分迅速的抗菌药物,国内普遍应用,有许多优点,也有很多不足。

目前滥用严重,耐药菌株增多,尤其大肠杆菌等。

发展阶段第一阶段:1962年合成萘啶酸,不良反应多,已经淘汰。

第二阶段:1974年合成吡哌酸,对G-杆菌作用强,适用于尿路、肠道感染。

第三阶段:1978年氟喹诺酮类问世。

第四阶段:楚瓦沙星、司帕沙星问世最新分类第一代萘啶酸、吡哌酸对G-杆菌作用强,仅适用于尿路、肠道感染第二代诺氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星对G-杆菌作用强,体内较稳定,毒性降低,可用于各系统感染第三代左旋氧氟沙星、依诺沙星、氟罗沙星、洛美沙星、司帕沙星、格帕沙星在第二代基础上增加了对G+球菌、衣原体、支原体、军团菌和结核杆菌的作用,安全性高,半衰期长第四代克林沙星、加替沙星、莫西沙星在第三代基础上增加了对抗G+球菌的活性,增加了对厌氧菌的抗菌活性共同特点:抗菌谱广、抗菌力强、组织浓度高、口服吸收好、无交叉耐药、不良反应少喹诺酮类药物的作用机制• 拮抗细菌DNA旋转酶,干扰细菌细胞的DNA复制而呈现杀菌作用• 主要作用的靶酶:拓扑异构酶II及IV–传统的喹诺酮作用于拓扑异构酶II(DNA旋转酶)–新喹诺酮既作用于拓扑异构酶II ,也作用于拓扑异构酶IV抗菌作用1、氟喹诺酮类药物对肠杆菌科细菌具有强大抗菌作用,以环丙沙星为最高,左氧氟沙星和氧氟沙星次之;对不动杆菌和绿脓杆菌的抗菌作用较肠杆菌科细菌差;流感嗜血杆菌呈高度敏感,奈瑟氏菌属多呈敏感2、氟喹诺酮类药物对G+球菌亦具有抗菌作用,但其抗菌作用明显较对肠杆菌科细菌低,以左氧氟沙星相对最高,环丙沙星和氧氟沙星略低;仅对金葡萄球菌(除甲氧西林耐药外)具抗菌活性3、对衣原体、支原体、军团菌和结核分支杆菌及其他分支杆菌具有一定作用耐药性近几年来,伴随着氟喹诺酮类药物在国内的广泛应用,细菌对该类药物的耐药性呈迅速增长趋势,并且各品种间呈交叉耐药。

喹诺酮类药物喹诺酮类(quinolones)药物是指含有4-喹诺酮类母核的合成抗菌药物,属于静止期杀菌剂,具有抗菌谱广、抗菌力强、组织浓度高、口服吸收好、与其他常用抗菌药无交叉耐药性、抗菌后效应较长、不良反应相对较少等特点,已成为临床治疗细菌感染性疾病的重要药物。

按问世先后可分为四代:第一代是1962 年合成的萘啶酸(nalidixic acid),因吸收差、毒性大、抗菌作用差,已被淘汰;第二代是1973 年合成的吡哌酸(pipemidic acid)等,主要用于革兰阴性菌引起的泌尿道和消化道感染;第三代是20 世纪80 年代以来问世的氟喹诺酮类(fluoroquinolones),如诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星、洛美沙星、氟罗沙星、司帕沙星等;有文献将20 世纪90 年代后期至今生产的氟喹诺酮类称为第四代,如莫西沙星、吉米沙星(gemifloxacin)、加替沙星(gatifloxacin)等。

第三代和第四代是当前临床上治疗细菌感染性疾患非常重要的药物。

喹诺酮类药物概述喹诺酮类是以4-喹诺酮(或称为吡酮酸)为基本结构的人工合成药物,在N1、C3、C6、C7、C8 引入不同基团可形成不同药物。

体内过程1.吸收大部分喹诺酮类药口服吸收迅速而完全,血药峰浓度相对较高,除诺氟沙星和环丙沙星外,其余药物的吸收均达给药量的80%~100%。

喹诺酮类可螯合二价、三价金属阳离子,如Ca2+、Mg2+、Al3+、Zn2+等,因而不能与含有这些离子的食品和药物同服。

2.分布喹诺酮类药血浆蛋白结合率低,组织和体液中分布广泛,在肺、肝、肾、膀胱、前列腺、卵巢、输卵管和子宫内膜的药物浓度高于血药浓度。

培氟沙星、氧氟沙星和环丙沙星可通过正常或炎症脑膜进入脑脊液达到有效治疗浓度。

左氧氟沙星具有较强穿透性,可在细胞内达到有效治疗浓度。

3.代谢与排泄喹诺酮类药少量在肝脏代谢或经粪便排出,大多数主要是以原形经肾脏排出。

药师职称考试药理学知识点总结喹诺酮类、磺胺类及其他合成抗菌药一、喹诺酮类第一代:奈啶酸(1962)第二代:吡哌酸(1974),仅适用于泌尿道和肠道感染疗效差、耐药性发展迅速、应用日趋减少第三代:氟喹诺酮类(1979)诺氟沙星(氟哌酸)、氧氟沙星、环丙沙星、左氧氟沙星、依诺沙星、培氟沙星口服有效、副作用小、耐药性还未大量产生、发展迅速、临床广泛使用第四代:新氟喹诺酮类格帕沙星、加替沙星、莫西沙星、克林沙星【喹诺酮类药物抗菌作用机制】DNA回旋酶→干扰DNA复制◇对细菌选择性高,不良反应少。

(真核细胞不含有DNA回旋酶)【喹诺酮类共同特点】1.抗菌谱广、杀菌①尤其对革兰阴性杆菌作用强,包括铜绿假单胞菌在内有强大的杀菌作用(环丙沙星最强);②对部分革兰阳性菌,如金葡菌及产酶金葡菌也有良好抗菌作用(左氧氟沙星最强);③某些品种(环丙、左氧氟)对结核杆菌、支原体、衣原体及厌氧菌也有作用;④新喹诺酮类抗革兰阳性菌作用增强,特别是对肺炎球菌和葡萄球菌;莫西沙星还具有其他氟喹诺酮类所缺乏的抗厌氧菌活性。

阳盛阴不衰霸气抗厌氧2.口服吸收良好,体内分布广可进入骨、关节;氧氟沙星、环丙沙星、培氟沙星可进入脑脊液;血浆蛋白结合率低;t1/2较长;多数以原形经肾排泄,尿药浓度高;部分经肝脏代谢后,由肾排出;3.不良反应少,耐受性良好(1)消化道反应:常见恶心、呕吐、食欲减退。

氧氟沙星可致伪膜性肠炎。

(2)过敏:皮疹、血管神经性水肿、光敏性皮炎(洛美沙星多见)等。

(3)中枢神经系统:头痛、眩晕等。

不宜用于中枢神经系统病史者,尤其癫痫病史者。

(4)关节软骨损害:所有氟喹诺酮类在在儿童可引起关节痛及肿胀故不应用于青春期前儿童或妊娠期妇女。

4.适用于敏感病原菌所致感染——四条道路清干净!(1)泌尿生殖道感染如:尿路感染、前列腺炎、宫颈炎;环丙沙星和氧氟沙星也可有效治疗淋菌和衣原体感染所致尿道炎和宫颈炎;(2)肠道感染可以杀死多种导致腹泻、胃肠炎和细菌性痢疾的细菌;也可有效治疗伤寒耐药菌株、其他沙门菌属感染及肠毒性大肠埃希菌引起的旅行性腹泻;(3)呼吸道感染环丙沙星和左氧氟沙星可有效治疗结核;左氧氟沙星和加替沙星、莫西沙星对衣原体、支原体和军团菌引起的上下呼吸道感染有效;(4)其他…二、常用的喹诺酮类药物—诺氟沙星(氟哌酸)—☆第一个氟喹诺酮类药,抗菌作用在第三代中最低。