中国近代报刊的产生与初步发展共104页

- 格式:ppt

- 大小:11.22 MB

- 文档页数:104

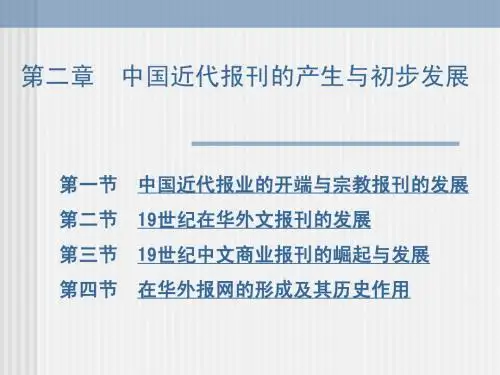

第二章中国近代报业的产生和初步发展中国近代报刊的实践,是伴随西方列强入侵中国的活动而产生的。

最早来华从事办报活动的是一批基督教传教士。

这一时期,外人在华的办报活动,以1840年鸦片战争爆发为轴线,可以分为两个阶段:(1)1815《察》创办~1839年,外人来华创办了6中11外,南洋及东南沿海一带。

(2)1840~19世纪末,以香港和上海为中心,遍及从东南沿海到中原腹地的办报网络。

传教士商业性:外文-中文一、《察世俗每月统记传》(04)《察世俗每月统记传》是世界上第一份中文近代刊物,1815年8月5日由英国传教士米怜在马来半岛的马六甲创办,月刊,木板雕印。

是一份宗教性质的期刊,以“阐发基督教义为根本要务”,以“灌输知识”、“砥砺道德”为教义之辅,介绍天文等科学知识和许多国家的概况。

该刊的特点在于:①尊重读者心理,引用孔孟语录、采用线装书样式以适应中国读者;②写作文体丰富多样,刊载了中文近代报刊上第一条消息《月食》。

1821年,该刊因米怜病重停刊。

二、《东西洋考每月统记传》(08)《东西洋考每月统记传》是外国人在中国境内出版的第一份中文近代报刊。

1833年8月由普鲁士传教士郭士立在广州创办。

该刊的宗旨是宣扬西方文化的优越,消除中国人妄自尊大、鄙视外人的思想障碍。

内容由宗教,伦理道德和科学文化三部分组成,以科学知识的宣传为主导内容,设有新闻专栏,绝大多数为国际新闻。

后期开始摘录《京报》和刊载行情物价表,首创编者按。

该刊还是中文近代报刊史上首先刊载社会新闻的报刊。

1833年刊载了中文近代报刊第一篇介绍西方报业情况与新闻自由的专论《新闻纸略论》。

1838年停刊。

三、第一批中文近代报刊1.《察世俗每月统记传》(1815-1821,境外,马六甲)2.《特选撮要每月统记传》:月刊,1923年7月创刊于巴达维亚,创办人、主编是麦都(思)司。

该刊是《察》的续刊,从内容到形式均仿照《察世俗》。

1826年停刊。

3.《依泾杂说》:1828年创刊于澳门,中英文合刊,创办者与主编未知。

中国近代报刊的产生与初步发展第三章中国近代报刊的产生与初步发展本章教学目的和要求:通过这章学习,了解中国近代报刊的产生,资产阶级改良派办报活动及特点,学习王韬、梁启超等人的政论风格。

第一节中国近代报业的开端关于中国近代报刊产生和发展的背景,通过考察其历史,归纳起来有两大方面:一是内因。

一方面由于中国近代资本主义经济的萌芽与发展,为报业提供了物质条件。

另一方面,社会形势的急剧变化,特别是鸦片战争前后,人们渴求对动荡社会信息的需求,这促进各种报刊不断涌现;二是外因。

主要因素是西方报业产业的发展和文化扩张,促使西学东渐,鸦片战争前西方传教士的传教活动在内容编辑、印刷、发行等方面都带动了中国近代民族报刊的诞生。

科学技术比较先进、报业体系日益完善和发达的西方国家,他们在采编印发等业务和技能上比中国京报和官报具有明显的现代性。

外报传入中国后,一些知识分子积极投身报界,引进“西学”,自办报刊。

中国近代报纸的发展,不管是它的宣传效应,还是它的产业模式,无不深深打上西方传播观念或媒介资本运营理念的烙印。

一、国人办报活动的先声(一)林则徐、魏源与《澳门新闻纸》林则徐在广东主持禁烟时期,组织手下翻译澳门出版的外文报纸,主要是英文报纸《广州周报》和《广州记录报》。

目的是了解英国人的基本情况和外国人对中国禁烟运动所采的态度和行动,后因林则徐被诬革职,该报停办。

这些翻译材料在当时是零散的,后人把它们装订成册,起名叫《澳门新闻纸》,现存6 册。

这些材料有一部分收进了魏源的《海国图志》,魏源把它们称为《澳门月报》。

(二)洪仁玕的办报构想洪仁玕对西方近代文化的认识得益于他在香港避难时与西方传教士的接触。

19世纪50~60年代,洪仁玕在他的《资政新篇》中提出开设新闻馆的设想,认为报刊能够反映民情、传播商业信息和教育民众、监督政府,但仅仅停留在构想阶段而未实行。

(三)早期维新派的办报主张1、王韬他是真正称得上具有办报思想的第一人。

他论述报纸性质功能的三篇文章《论日报渐行于中土》、《论省会城宜设新报馆》、《论中国自设西方日报之利》,有资格成为最早研究新闻思想的论文。

一、中国近代报刊的开端1、近代报刊出现的时代背景经过资产阶级革命和产业革命,进人19世纪,英国逐渐成为世界上头号资本主义强国,为了开拓市场,追求更大的利润,它对外进行疯狂的侵略和掠夺,非洲、西亚、中亚、南亚甚至中国近邻东南亚的许多国家都先后沦为它的殖民地。

地大物博、人口众多的中国对它、对整个资本主义世界都更具有强烈的吸引力,但是中国大门紧闭,不能进来。

当时的中国,政治上是个封建统一的大帝国,经济上是自给自足的小农经济,外交上奉行闭关自守的政策。

中国的外贸城市仅限于广州一处,这就和急于扩大市场的英国产生了激烈的矛盾。

为此,英国曾多次提出要清政府放宽限制,扩大贸易,但都遭到清政府的断然拒绝,为了强占中国广阔的商品市场,在尚不能用武力打开中国大门的情况下,英国采取了鸦片和宗教同时渗透的对华政策。

英国的海外传教事业和它的海外殖民事业是紧密配合的。

早在1795年英国海外传教组织伦敦布道会成立不久就筹划到中国传教,随着对中国鸦片走私贸易的扩大,进人19世纪,去中国的实际行动就提上了日程。

1807年伦敦布道会派遣传教士罗伯特?马礼逊来华。

马礼逊(Robert Morrison 1782~1834)祖籍苏格兰,1803年人神学院学习,随即成为伦敦布道会的教徒。

1804年要求来华传教,经过三年准备,1807年春搭乘美国商船三叉戟号到了广州。

他先在广州后在澳门学习中文,翻译《圣经》和编纂《英华辞典》,同时还冒险出版《新约》和许多宣传基督教义的小册子。

但由于中国政府严禁外国人传教、印书,马礼逊的宗教活动进展不大。

1813年应马礼逊请求,伦敦布道会又增派一名传教土米怜(WilliamMime 1785?1822)来华协助工作。

1814年米怜考察南洋群岛并向华人聚居区传教,受到当地官员的礼遇。

回来后,他与马礼逊总结了传教经验:中国方言多,清王朝又禁止传教,故口头宣传在中国困难很大,不如用中国统一的文字在海外华侨中进行书面宣传,然后再向中国内地渗透。