补中益气汤的临床运用心得

- 格式:pdf

- 大小:140.45 KB

- 文档页数:2

补中益气汤临床治疗心得

张继元

【期刊名称】《光明中医》

【年(卷),期】2007(022)009

【摘要】补中益气汤出自李东垣《脾胃论》一书,全方八味药,主治:“头晕目眩,四肢乏力,少气懒言、舌淡苔白、脉弱无力”等证。

祖国医学认为,人体是一个有机的整体,脾胃为后天之本,五脏六腑皆秉脾胃之气以生息,因此脾胃发生病变,必然影响其他脏腑而引起疾病。

可见脾胃在五脏中占有重要地位,故善治脾胃可调五脏。

因此治疗很多疑难杂症,常从脾胃人手,同时也重视他脏对脾胃的影响。

现代药理研究表明:补中益气汤能调整人体免疫功能,改善蛋白代谢,

【总页数】2页(P46-47)

【作者】张继元

【作者单位】河南大学第一附属医院,475001

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.自拟加味补中益气汤治疗原发性低血压心得 [J], 潘富荣

2.王维昌教授运用补中益气汤治疗慢性咽炎经验心得 [J], 王宫博;石全福;狄舒男;

孙可丰

3.易水学派王牌方:补中益气汤的运用心得 [J], 刘鹏轩;

4.易水学派王牌方:补中益气汤的运用心得 [J], 刘鹏轩

5.补中益气汤在糖尿病及其并发症领域的应用心得 [J], 陈玉;王齐有;贺红梅

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

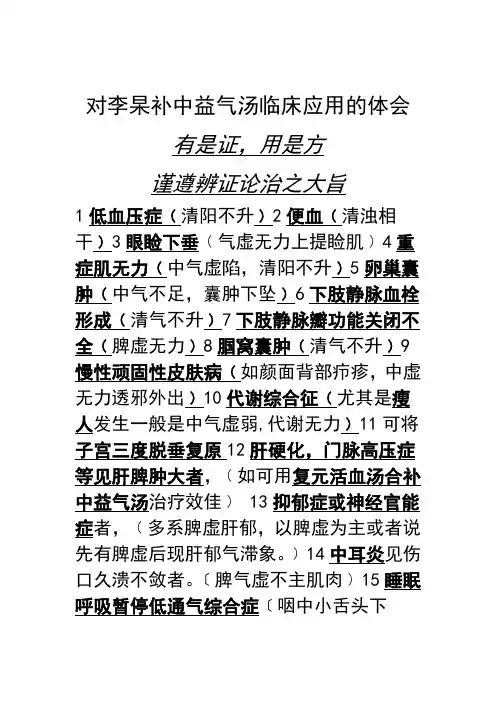

对李杲补中益气汤临床应用的体会

有是证,用是方

谨遵辨证论治之大旨

1低血压症﹙清阳不升﹚2便血﹙清浊相干﹚3眼睑下垂﹙气虚无力上提睑肌﹚4重症肌无力﹙中气虚陷,清阳不升﹚5卵巢囊肿﹙中气不足,囊肿下坠﹚6下肢静脉血栓形成﹙清气不升﹚7下肢静脉瓣功能关闭不全﹙脾虚无力﹚8腘窝囊肿﹙清气不升﹚9慢性顽固性皮肤病﹙如颜面背部疖疹,中虚无力透邪外出﹚10代谢综合征﹙尤其是瘦人发生一般是中气虚弱,代谢无力﹚11可将子宫三度脱垂复原12肝硬化,门脉高压症等见肝脾肿大者,﹙如可用复元活血汤合补中益气汤治疗效佳﹚ 13抑郁症或神经官能症者,﹙多系脾虚肝郁,以脾虚为主或者说先有脾虚后现肝郁气滞象。

﹚14中耳炎见伤口久溃不敛者。

﹝脾气虚不主肌肉﹚15睡眠呼吸暂停低通气综合症﹝咽中小舌头下

垂﹞16尿血﹝脾肾两虚,寒湿内泛,补中益气汤合无比山药丸。

﹞17头痛或伴耳鸣﹝神经性,一般表现为晨轻暮重,劳累后明显或加重,呈空痛,伴全身乏力等清气不升象

﹞17慢性咽炎﹝脾虚生痰,肝旺气郁,痰气互结,补中益气汤合半夏厚朴汤加减﹞18.慢性前列腺炎﹝脾肾不足,寒滞肝脉,补中益气汤合暖肝煎或天台乌药散加减﹞19.慢性结肠炎﹝脾肾不足,气阳亏虚,清阳下陷,补中益气汤合参苓白术散、四神丸。

﹞20.高血压病﹝脾虚肝旺,夹痰上扰,补中益气汤合半夏白术天麻汤加减。

﹞21.慢性疲劳综合症﹝两本不足,气阳虚损,补中益气汤合保元汤加减。

﹞22.不明原因的低热症﹝脾胃受损,气虚发热﹞。

补中益气汤临床运用心得嘿,同行们或者对中医感兴趣的今天想跟大家聊聊我在补中益气汤临床运用方面的一些心得体会。

补中益气汤啊,那可是中医方剂里的一个经典之作。

从我的经验来看,它就像是一把万能钥匙,能打开很多病症的治疗之门呢。

我刚接触这个方剂的时候,说实话,并没有太深刻的理解。

只是照着书上的病症范围去使用,什么脾胃气虚啦,中气下陷之类的。

但是呢,随着临床经验越来越多,我发现这个方子可远远不止这么简单。

比如说,在治疗一些慢性疲劳综合征的患者时,我一开始有些犹豫要不要用补中益气汤。

毕竟传统上好像没有直接把这个方子和慢性疲劳综合征联系起来。

可是呢,当我仔细辨证后发现,这些患者大多存在着脾胃气虚的症状,像食欲不振、精神疲倦,而且脉象也显示出中气不足。

于是我大胆地用了补中益气汤,结果还真的有效果!这让我意识到,中医的方剂运用不能太死板,要根据具体的症状灵活辨证。

在写关于补中益气汤临床运用的医案或者总结经验的时候,我觉得一定要把自己的思维过程写清楚。

你想啊,如果只是简单地说用了这个方子,病人好了,那别人看了能有啥收获呢?就像我刚刚说的慢性疲劳综合征那个例子,我要是只写“用补中益气汤治好了一个慢性疲劳综合征患者”,这多没意思呀。

我得把我怎么想到要用这个方子的,病人有哪些症状符合这个方子的证型,都写出来才行。

这才是真正有用的经验分享呢,你们说是不是?还有啊,补中益气汤在配伍加减方面也大有学问。

有时候,一味药的加减可能就会让整个方子的功效产生很大的变化。

我记得有一次,遇到一个患者,除了有脾胃气虚的症状外,还有明显的失眠症状。

我就在补中益气汤的基础上加了些炒酸枣仁。

哎,这一加效果就更好了。

这就说明我们在运用这个经典方剂的时候,要根据患者的具体兼症进行合理的配伍加减。

这一点真的很重要啊!我在写这方面内容的时候,通常会先把基本的方剂组成和主治病症简单提一下,然后重点放在自己的临床实例和用药思路上。

这样的结构真的很常见,也非常有效,几乎每篇文章我都会用这个技巧。

补中益气汤临床应用体会(2019-08-24 16:56:09)药能治病,医乃传方。

溯源古今,治病良方当数十大名方。

在十大名方中有一方独具特色,配伍精当,君臣佐使,相制相用,条理井然,它就是脾胃大家李东垣在行医诊治中耗费诸多心血琢磨出来的【补中益气汤】。

时至今日,仍为后世医家所钟爱,今且看京城名医张志纯是如何运用的吧!张老讲:补中益气汤是金元时代李东垣所著《脾胃论》中治疗脾虚下陷的一张重要处方,原方组成药精量小,黄芪五分至一钱,炙甘草五分,人参三分,当归、陈皮、升麻、柴胡、白术各三分,临床使用时常加大十倍。

【方解】方中参芪合用补元气,补脾气,也补宗气。

术、草二药重点在补中焦之脾气,为了防止补中生滞,故加陈皮理气,升麻助芪升脾胃太阴、阳明之气,柴胡舒肝利脾并能升发少阳之气,当归配芪成当归补血汤,能补气养血,当归配柴胡舒肝、养肝、柔肝、利脾。

东垣认为,“人以胃气为本”,是宗“有胃气则生,无胃气则死”的理论而提出的,与脾胃为后天之本的说法实质上是一致的。

中焦为枢转之处,脾主升,胃主降,升降适当则全身经络通达,气血通畅,生化之源正常。

欲想降火,必先升之,只要能升,则可自降。

本方所治者,必须是因脾气虚而不能升之证候。

脾主四肢,主肌肉,脾统血,主一身之气。

中气下陷,实质是脾气亏虚,所以主要症状是中气不接,全身疲乏,四肢沉重,纳后胀满,也可能出现眩晕、低热、自汗、渗血、脱肛、子宫脱垂、崩漏、便血、内脏下垂等。

笔者几十年临床,用本方加减治愈不少上述病证。

具体加减用法,大体如下:1、禀赋素亏及大病后体质虚弱经久不能康复者,若有中气不接,四肢沉重,纳后饱胀,疲乏无力或不耐作劳,舌胖,脉弱而两寸不足者,用【补中益气汤】,量加十倍,并加入半夏、生姜、竹茹。

因病久必郁,郁久生痰,补中益气汤中有陈皮也能化痰,但药力不够。

痰不化就像机器生了锈腻,要想机器转动,必须拭去锈腻,欲先脾气转输,必须化停痰。

2、无名低热,其热夜去昼来,纳谷不香,全身疲乏,四肢沉重,舌胖,苔黄白相兼,脉沉细数无力,是因转输无力,郁滞化热,其热泛溢于三焦。

补中益气汤临床应用体会补中益气汤来自于《脾胃论》,它是由黄芪、人参、甘草、升麻、柴胡、白术、当归、陈皮、生姜、大枣组成。

其中黄芪补气固表为主,人参益气补脾为辅,白术健脾,当归补血和血,陈皮理气为佐,升麻、柴胡以升清阳之气为引,全方合而共奏补脾胃、益气升阳之效,笔者在临床上灵活用此方治疗多种疾病,疗效显著,在此仅举2例,报告如下。

1 产后癃闭患者,女,26岁。

因“娩后3日小便不通”于2000年2月21日初诊。

3天前患者在医院产一足月女婴,因产妇本身体质较差,生产时宫缩乏力,体力消耗比较大,产后出血量亦比较大,因此分娩后膀胱麻痹,小便无法排出,当时医院采用热敷、穴位药物封闭等措施,但小便依然不通,所以只得采取保留导尿的方法。

患者体质消瘦,面容倦怠,面色苍白,语声低怯,不思饮食,自汗,大便数日未行,舌质淡,苔薄白,脉细弱。

中医辨证:气虚下陷,血虚津亏。

治宜:升举中气,补气养血。

方用补中益气汤加味:黄芪15g,党参20g,当归36g,白术6g,陈皮6g,防风10g,升麻3g,柴胡6g,益母草24g,桃仁6g,甘草3g,每日1剂,连服3天,服完2剂后,大小便可以自解。

体会:“气为血之帅,血为气之母”,气行则血行,气虚则血瘀。

此癃闭是由于素体气虚所引起。

气虚,推动无力,而致水液停留,形成癃闭。

此处,施以补中益气汤借之扶助人体正气,增强气的温煦推动能力,此外加益母草收缩子宫,并兼有利尿作用;加防风与黄芪、白术组成玉屏风散,起固表作用。

2 面神经麻痹患者,男,48岁。

患者因“面神经麻痹1周”于2005年6月20日初诊。

患者曾在村医疗站服用西药治疗,疗效不显。

患者形体瘦小,面色萎黄,精神不振,倦怠少言,左侧面部肌肉平坦呆滞,口鼻歪向健侧,眼睑不能闭拢,流泪不能自控,鼻唇沟平坦。

当时采用针灸治疗:取百会、风池、翳风、印堂、攒竹、太阳、下关、颊车透地仓、承浆、外关、双侧合谷、双侧足三里。

1周后患者恢复不理想,自觉疲乏无力,头晕眼花,左侧面部麻木,感觉迟钝,舌质淡,苔白,脉细。

补中益气汤的临床应用补中益气汤的临床应用补中益气汤(一)先大致总结一下我所理解的李东垣的学术思想。

补中益气汤是李东垣最著名的处方,其有名是因为该处方具有广泛的适用性,至今仍是临床常用处方。

但我觉得最能代表东垣学术特色的,不是这首方子,而是补脾胃泻阴火升阳汤。

该方由柴胡、甘草、黄芪、苍术、羌活、升麻、人参、黄芩、黄连、石膏等组成。

说此方最能代表东垣的学术特色,是因为此方补脾胃、泻阴火、升阳三法具备,而补中益气汤仅有补脾胃、升阳两法。

当然也有升阳、泻阴火两法同用的处方,比如《兰室秘藏》的固真汤。

而枳实消痞丸可以算是补脾胃、泻阴火同用的处方。

东垣强调中焦脾胃的重要作用,不仅因为脾胃为后天之本,气机升降的枢纽,而且脾胃一虚则百病丛生。

因为脾为至阴,为五脏提供精微物质。

所以有心之脾胃虚、肝之脾胃虚、脾胃本脏偏虚,肺之脾胃虚、肾之脾胃虚的详细划分,并给出诊断要点和治疗方法。

所以东垣之后的温补派医家有提出阴虚即是脾虚的说法。

在虚损的治法上,与丹溪主降不同,东垣主升。

脾胃升发不足,则上焦心肺之气则不足,就会出现心之脾胃虚、肺之脾胃虚。

如果脾胃清气升发不足而下陷,就会出现湿随气陷克肾侮肝的问题。

补中益气汤强调升发少阳胆气与脾胃清气,但研究东垣的其他处方会发现,东垣不仅仅是用升麻、柴胡升阳,羌活、独活、藁本、防风、白芷、麻黄、细辛、苍术等辛温解表药皆为其升阳之药。

东垣有些处方强调大升大举,所以会发现一个方剂里有很多的辛温的风药。

就泻阴火而言,黄芩、黄连、大黄、黄柏、石膏都多所常见。

所以东垣之升阳、泻阴火就是伤寒里解利三阳的治法,而补脾胃就是内固太阴。

所以东垣的治法,就是内固太阴基础上,随证解利三阳。

这是对脾胃本虚,或它脏病变,病本在脾胃的治法。

从这个角度看,景岳的很多处方,就是内固少阴基础上的治法。

就象东垣有五脏脾胃的划分一样,景岳也有阳中之阴虚,阳中之阳虚;阴中之阴虚,阴中之阳虚的划分。

仲景之后的大家,基本都是对伤寒有深刻理解,而就仲景的精神化裁出适合那个时代的处方。

补中益气汤之临床运用及名家经验补中益气汤黄芪病甚、劳役热甚者一钱(18g)甘草(炙)五分(9g)人参(去芦)三分(6g)当归身(酒焙干,或晒干)二分(3g)橘皮(不去白)二分或三分(3~6g)升麻二分或三分(3~6g)柴胡二分或三分(3~6g)白术三分(9g)上件药咬咀,都作一服,水二盏,煎至一盏,临病斟酌水盏大小,去滓,食远,稍热服(现代用法:上药研粗散,用水300ml,煎至150ml,煎2次过滤合汁,分3次空腹温服,每日1剂)。

补中益气汤所昭示的以黄芪、人参、白术、甘草等补气药配伍升麻、柴胡升阳举陷之品的组方结构,对后世补气升阳法的运用产生了巨大的影响。

但凡治疗气虚清阳不升证候之方,多宗补中益气汤立意或由该方加减衍化而成。

张介宾治疗气虚下陷、血崩血脱、亡阳垂危之证的举元煎,即由上述六药组成;张锡纯用治胸中大气下陷的升陷汤,亦仿补中益气汤之义,重用黄芪配伍升麻、柴胡以升大气之陷,再合知母之凉润以制黄芪之温,配桔梗以载药上达胸中。

对于气虚下陷之疾,无论病状如何,张氏予该方加减治之,皆可获效。

补中益气汤奠定了中虚气陷证候治疗的基本大法和组方的基本形式,现代运用尤多,凡属中气不足,中气下陷或气虚发热之证者,均可用本方加减治疗。

如《中医妇科治疗学》以本方去甘草加乌贼骨、茜草炭治疗气虚下陷,不能摄血之崩中、漏下,其特点在于标本同治,在补益中气的基础上,重用温性收涩的乌贼骨达60g,配茜草炭功专止血,针对出血之标急,与补中益气汤共奏益气摄血、收涩止血效果。

《中医妇科治疗学》还用补中益气汤去当归加半夏,治带下兼头晕效显。

焦树德教授以本方重用人参(或以党参10~15g代替)再加茯苓、枳壳(15~30g)治疗脾失健运,中焦清阳下陷而导致的胃下垂、子宫脱垂(症见身体软弱、面色萎黄,腹部下坠感,饭后腹胀等)每获良效。

邓铁涛教授主持的国家“七五”攻关项目-重症肌无力中医辨证论治研究,其研制的强力健脾饮等方剂,用药乃是在补中益气汤的基础上加用五爪龙、千斤拔、牛大力、紫河车等。

1822019 年第 6 卷第 90 期2019 Vol.6 No.90临床医药文献电子杂志Electronic Journal of Clinical Medical Literature补中益气汤临床应用体会王和春(吉林省永吉县人民医院中医科,吉林 吉林 132200)【摘要】通过临床案例,分析疾病的病因病机及方药配伍,探析临床运用补中益气汤的经验,以期为补中益气汤的临床运用提供参考。

【关键词】补中益气汤;支气管哮喘缓解期;胸痹;气虚发热;痞证【中图分类号】R242 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-8242.2019.90.182.011 支气管哮喘缓解期张某,女,50岁,2016年4月11日初诊,自述患支气管哮喘病史4年余,每遇寒凉则诱发哮喘。

现困倦乏力,咳嗽,痰多、色白呈泡沫状,活动后症状加重,面色苍白,纳少,大便溏,舌质淡胖苔白脉沉缓无力。

诊断为支气管哮喘缓解期,辨证为脾虚性,拟用补中益气汤合二陈汤加减,药物组成:黄芪30 g ,党参20 g ,白术15 g ,甘草10 g ,清半夏10 g ,陈皮10 g ,茯苓15 g ,杏仁10 g ,桔梗10 g ,柴胡6 g ,桑白皮10 g ,地龙10.每日1剂,水煎服,服药7剂,乏力减轻,咳嗽减轻,痰量减少,继服14剂,劳累后咳嗽偶发,减地龙,继服10剂,症状基本消除。

按:支气管哮喘属于中医学哮证范畴。

中医学认为本病为痰饮内伏,肺气宣降失常。

痰饮伏肺阻塞内道,肺失肃降,气道挛急为其主要病机。

本病的治疗,以发时治标祛邪,未发扶正固本,平时扶正以补虚固本预防复发为目的。

补中益气汤出自李杲《脾胃论》,本方证是因脾胃气虚,清阳下陷,脾为生痰之源,肺为痰之器,哮病多因宿病伏肺,[1]方中黄芪益气为君,党参、白术健脾益气为臣,清半夏、陈皮、茯苓、甘草健脾祛湿化痰,杏仁、桔梗、桑白皮、地龙化痰止咳,柴胡升举阳气,诸药相合共收益气健脾,燥湿化痰之功。

补中益气汤临床应用心得关键词补中益气汤临床应用心得方药组成黄芪50g,当归10g,西洋参(代人参)30g,白术20g,陈皮20g,升麻15g,炙甘草10g,柴胡15g。

以上8味,新鲜饮用水适量,煎沸半小时,将药液倾出,其渣按前法,再煎取药液,与前药液混匀,一般分5次半空腹服,3次/日。

若患者病重或者药量素大,可分3次服,1剂/日。

本方为脾胃气虚、中气下陷所致之证而设。

东垣曰:“内伤脾胃,乃伤其气;外感风寒,乃伤其形。

伤其外为有余,有余者泻之;伤其内为不足,不足者补之。

内伤不足之病,苟误作外感有余之病而反瀉之,则虚其虚也”。

脾胃为营;卫、气、血生化之源,若“饮食不节则胃病,胃病则气短精神少而生大热,……形体劳倦则脾病,脾病则怠惰嗜卧,四肢不收,大便泄泻”(《脾胃论》)。

脾胃气虚故自汗,寒热头痛;脾气不足,故少气懒言、肢体困倦、动则气短;气虚则津液不升,故口渴喜热饮;清阳下陷,则大便溏泄,或为脱肛,或为子宫下垂等;舌入淡苔白,脉虚软无力,皆为气虚之证。

治宜健补脾胃,升阳益气。

脾胃气虚脾胃气虚,阳虚外感:脾主运化,饮食入胃,必须依赖脾的运化,将水谷精微转化为营、卫、气、血,转输供养全身,故《灵·营卫生会篇》曰:“人受气于谷,谷入于胃,以传与肺,五脏六腑,皆以受气,其清者为营,浊者为卫,营在脉中,卫在脉外,营周不休”即指脾运化。

今脾胃气虚则胃纳减少、脾虚则运化失司、营卫气血乏源而卫外无力,故易感外邪。

其症寒热头痛,自汗喜热饮,食欲不振,肢体困倦,少气懒言,舌淡苔白,脉缓濡无力等。

治宜补中益气汤健补脾胃,扶正祛邪。

若汗多可酌加炒附片。

主治病:①妇女漏下不止:脾统血,脾有统摄血液的功能,能使血行脉道之中。

《难经二十四难》云:“脾裹血,温五脏。

”就是指脾主统血的功能。

若脾气虚弱,固摄失常可导致出血,如便血、尿血、崩漏等此证多因情志不遂,思虑太过,或劳役、或久病失养等损伤脾气,导致统血功能失常。

治宜本方加三七。

[补中益气汤]补中益气汤浅析[补中益气汤]补中益气汤浅析篇一 : 补中益气汤浅析补中益气汤是治疗脾胃病的经典方,由金元时期著名医家李杲所创。

李杲,字明之,晚号东垣老人,是“金元四大家”之一。

他从师于易州张元素,在深入研究《内经》、《难经》、《伤寒杂病论》等医学著作基础上,接受了其师“养胃气”的家法和“师古方,裁新方”的革新思想,结合自己多的临年床实践经验,提出了“内伤脾胃,百病由生”的著名论点,编撰《内外伤辨惑论》、《脾胃论》等著作,充实了脾胃学说理论,创立了调理脾胃的有效方药,被称为“补土派”之鼻祖。

后世医家对此予以很高的评价,朱震亨盛赞李氏学说:“医之为书,至是始备医之为道,至是始明。

”叶天士也说:“脾胃之论,莫详于东垣”。

1.方源补中益气汤首见于《内外伤辨惑论。

卷中?饮食劳倦论》,又见于《脾胃论。

卷中。

饮食劳倦所伤始为热中论》。

《内外伤辨惑论》云:“黄芪甘草人参升麻柴胡橘皮当归身白术上件叨且,都作一服,水二盏,煎至一盏,去祖,早饭后温服。

如伤之重者,二服而愈,量轻重治之” 。

本方是为饮食劳倦损伤脾胃,以致脾胃气虚,清阳不升之证而设,根据《素问。

至真要大论》“劳者温之”,“下者举之”的治疗原则而设,调补脾胃而立。

东垣说:“内伤脾胃,乃伤其气;外感风寒,乃伤其形。

伤外为有余,有余者泻之,伤内为不足,不足者补之”,“内伤不足之病,……惟当以甘温之剂,补其中,升其阳,……盖温能除大热,大忌苦寒之药泻胃土耳”。

2.方解东垣认为脾胃是元气之本,气机升降之枢,特别是生长与升发是脾胃气机升降的关键,只有谷气上升,脾气升发,元气充沛,才能抵抗病邪侵袭。

针对脾胃气虚、清阳下陷脾胃内伤病理提出了“补中、升阳”的制方原则,补中益气汤充分体现了东垣的学术思想。

其一、“脾胃一虚,肺气先绝,故用黄芪以益皮毛而闭腠理,……上喘气短,人参以补之。

……须炙甘草之甘以泻火热,而补脾胃中元气,若脾胃急痛并大虚,腹中急缩者,宜多用之,经云:‘急者缓之。

补中益气汤临床应用补中益气汤是补气升阳、甘温除热的代表方,以少气懒言、四肢乏力、饮食无味、舌淡苔白,脉细弱为辩证要点。

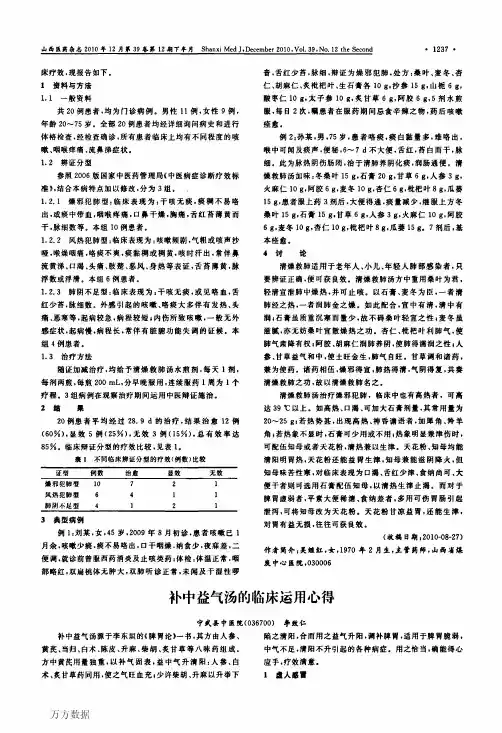

治疗气虚发热,气虚下陷的主方,笔者在临床应用中,辩证施治,随证裁减,取得较好效果,现报道如下:1 临床资料1.1 气虚发热,15例,男10例,女5例,年龄在35~60 岁之间,主证,低热、动则汗自出身倦乏力,纳差,属超常人劳作而耗伤脾胃元气的病人。

1.2 气虚下陷,15例,男8例,女7例,年龄在40~65岁之间,主证,面色晄白,气短懒言,食欲不振,属脾胃气虚,无力举陷而致内脏下垂的病人。

2 治疗方法常用剂量:黄芪25g、白术15g、陈皮12g、柴胡l0g、升麻6g、党参15g、当归12g、甘草l0g、生姜4g、大枣5枚,属气虚发热,在本方中加青蒿、知母、党参改用太子参,柴胡改银柴胡,气虚下陷,在本方中加用枳壳、厚朴。

3 治疗效果气虚发热的病人,主要依据患者就医的时间早晚以体质状况来决定治疗用药的时间,服药5剂后,有8例病人体温正常,继服l0剂全部病人症状消失,气虚下陷的病人,服药半月为一疗程,服药一疗程后,有10例病人肛门痒痛的症状减轻,服药2~3疗程,直肠无脱垂症状。

4 病案举例气虚发热:李某,男,45岁,因个体经营,劳累过度,出现发热,体温在37.5~38.0℃之间,自服抗菌素药后无效,而来我院就诊,查血常规,尿常规,胸透未见异常,查体所见,面色萎黄,表情呆滞疲倦,胃纳不佳,舌淡苔白,脉细弱,证属超常劳累,损伤脾胃元气而致气虚发热,治疗当用益气升阳,甘温除热法,方用补中益气汤,加用青蒿,知母,党参改用太子参,柴胡改用银柴胡,经服药5剂后,体温正常,继服3剂,诸症全愈。

中气下陷,张某、男53岁,平素胃纳不佳,体倦懒言,半年前因腹泻后出现肛门口有物脱出,初起能自行还纳、近2月症状加重,肛门口脱出物约2cm,伴肛门疼痛,经就医检查,确诊为完全直肠脱垂I度,证属气虚下陷脱垂,治宜补中益气,升阳举陷,方用补中益气汤,加用枳壳,川朴,经服药6剂后,肛门疼痛减轻,继服l月直肠无脱垂症状。

补中益气汤的临床运用体会关键词补中益气体会验案补中益气汤出自李杲的《脾胃论》,是李杲脾胃学术思想在临床实践中的具体运用和完整体现。

此方,因其配伍精悍、奇巧,疗效确切,倍受历代医家推崇。

在临床上被广泛地运用于内、妇、儿、外等诸科中。

补中益气,顾名思义,就是补脾胃之虚,益中气之乏。

方中用参、术、芪、草,甘温补中;用柴胡、升麻、当归等辛开胃气,升发脾阳,顺应了脾主升清的生理特性。

在临床各科中,常可见到脾胃虚弱,中气不足,甚或下陷之疾病证候,虽然它们的主病、主症各不相同,但只要有共同的病因病机,即可“异病同治”地使用补中益气法。

笔者在临床实践中,巧妙地运用补中益气法,取得了不错的疗效。

1 病案举隅1.1 崩漏案刘某,女,48岁。

阴道不时下血三月余,淋漓不尽,量时多时少,血色淡红,曾于他院多次诊治,病情反复。

近2日,因家事操劳过度,阴道下血明显增多,今晨起时,突感头晕厉害,言语无力,感极度疲劳,目闭难睁,前来就诊。

症见:患者气息微弱,面色苍白,肢软而肤冷,脉象微弱,测血压:70/50mmHg。

中医辨证:脾气亏虚,统摄无力,以致冲任不固,下血成崩。

治宜益气补中,固崩止血。

方选补中益气汤加味;红参10克,黄芪20克,白术10克,升麻10克,当归10克,阿胶15克,地榆炭10克,柴胡6克,甘草10克。

一周后复诊:崩漏减少,气力恢复。

守前方续服一周,病得痊愈。

脾主统血,气能摄血。

脾胃虚弱,则中气不足,气不足则统摄无权,以致血不归经而成便血、尿血、崩漏等。

1.2 淋证案李某,女,56岁。

患小便频数2年余,自觉小便淋沥涩痛色黄。

西医诊断为尿路感染,经用消炎药后症状有所好转,但仍时常发作,尿频尿急,量少色清。

近一月来,症状又见加重,西药治疗,效果不显,遂求用中医治疗。

自述小便频急,色清短少,时觉小腹堕胀。

症见:患者面色无华,神倦乏力,语声低微,舌淡苔白,脉细弱无力。

辨证为:中气下陷,肾气亏虚,膀胱失约。

治宜益气补中,固肾涩尿,用药如下:党参15克,黄芪20克,白术10克,柴胡6克,升麻10克,当归10克,桑螵蛸10克,覆盆子10克,甘草10克。

补中益气汤临床运用体会

刘伟;朱翠珍

【期刊名称】《中国乡村医药》

【年(卷),期】2003(010)002

【摘要】@@ 补中益气汤出自李东垣所著<脾胃论>一书,方由黄芪、人参、炙甘草、当归、升麻、柴胡、白术、橘皮组成.具有调补脾胃,升阳益气之功.主治脾胃气虚而致的身热有汗,渴喜热饮,头痛恶寒,少气懒言,饮食无味,四肢无力,舌嫩色淡,脉虚大;或气虚下陷而致的脱肛,久痢,胃下垂,子宫下垂等病(症).近些年来,笔者用来治疗动脉硬化性脑梗死、隐性心衰、慢性肾小球肾炎等病(症),疗效颇佳,兹将运用心得小结如下,供参考.

【总页数】2页(P14-15)

【作者】刘伟;朱翠珍

【作者单位】412006,湖南省株洲市,中南林学院医院;412006,湖南省株洲市,中南林学院医院

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.补中益气汤临床运用体会 [J], 李海国;闫徉宏

2.补中益气汤临床运用体会 [J], 刘根亭

3.补中益气汤临床运用体会 [J], 胡福泉

4.补中益气汤临床运用体会 [J], 王亚斌

5.补中益气汤的临床运用体会 [J], 梁萍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。