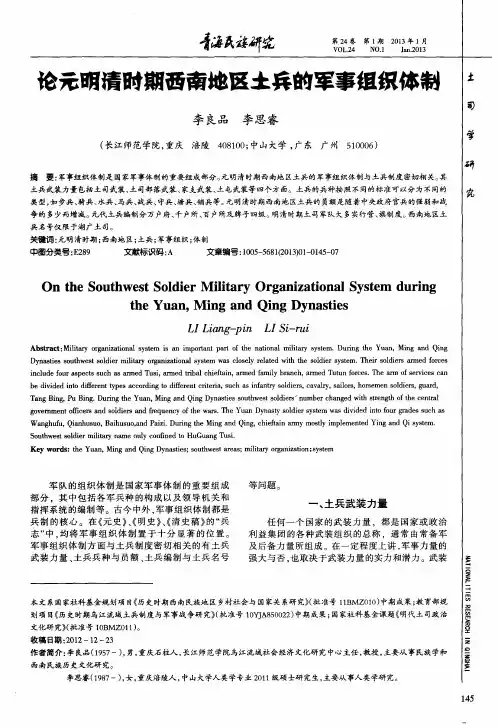

论土家族土司制度下的兵制_旗_

- 格式:pdf

- 大小:217.90 KB

- 文档页数:4

土司制度(精选多篇)对土司制度的几点看法土司制度是我国封建社会中央王朝对境内的少数民族地区采取的一种带有一定程度自治性质的管理制度。

它标示着少数民族地区的地方政权的存在。

在我国的民族史和地方史的研究中,土司制度的研究始终是不可缺少的内容。

一、土司制度研究综述我国学者对土司制度的研究开始很早,有学者从我国土司制度研究的理论和方法上将20世纪的研究分为两个时期,即20世纪前40多年为初创时期,后50余年为发展时期。

①学者们的研究总体集中在四个方面。

第一,总论性研究。

这其中主要涵盖两个方面的问题:土司制度形成的时间和含义研究;关于土司制度的评价。

首先,关于土司制度形成时间和含义的研究。

尤中提出:“土司制度最早产生于汉武帝时期,汉武帝在‘西南夷’地区设置郡县的同时,仍封夜郎王、滇王为王,句町、漏卧的部落酋长为侯,这些土著的王、侯就是土司。

”②王钟翰认为“土司制度是一种封建的地方政治制度,是中国封建王朝在边疆民族聚居区和杂居地带实行的一种特殊的统治制度”,其“渊源甚早,起于秦汉,中经魏、晋、南北朝、隋、唐、宋时期的不断变化,至元代正式形成为土司制度,明代则臻于完善,清代改土归流以后始日趋衰微。

”③p734白耀天认为土司制度是封建王朝中央继羁縻制之后在僻远和边疆少数民族地区实行的一种政治制度,它确立于元代并盛于元代,在明朝开始走上末路。

④⑤张永国则认为土司制度是封建王朝同志南方少数民族重要的政治制度,是封建王朝制定的一套管理土司的制度,它形成于明代而非宋元。

⑥于玲将土司制度界定为“我国封建社会晚期中央王朝对境内的一些特殊区域,主要是南方少数民族地区采取的一种带有一定程度自治性质的⑦管理制度。

”在对土司制度的含义的研究中,学者们也广泛的探讨了与土司制度相关的概念。

土司与土官。

有的学者认为,土司和土官有一定的区别,主要表现在出现时间、内涵两个方面的差异。

⑧张永国认为土官泛指针对封建王朝在边远少数民族地区分封当地“土酋”的世袭之官;土司主要是指封建王朝在少数民族地区分封的宣慰司、宣抚司、长官司等各司的土官⑨。

跨度八百年的土司王朝堪称奇迹,聊聊土司王朝的政权管理结构土司制度始设于元朝,在古代社会属于一种民族自治制度,土司则是古代王朝帝王封授给西南地区少数民族部族头目的官职,通俗的讲,土司可以看作为当地的土皇帝。

受地貌风俗的约束,中原王朝一般难以在西南的少数民族地区实现郡县制管理,因此将这一地区的管理权委托给当地部族首领的方式,并授予土司职衔。

这样,西南地区便属于中原王朝的领域范围。

土司制度源于唐朝在少数民族聚集地实行的羁縻制度,所谓羁縻《汉宫仪》解释为:“马云羁、牛云縻,言制四夷如牛马之受羁縻也”,即古代王朝无力独自控制边远少数民族政权,而在该地置州,以夷制夷,该制度有别于中原地区的州县制,相当于现在的自治区,发展至元朝改为土司制度,土司王朝拥有自己的军队、文化、管理制度,并受周边州府管辖。

这一制度被后世所沿用,明朝时期达到鼎盛,清雍正时期彻底废除,将土司制度改为郡县制,土司王朝政权共实行了818余年。

土司王朝在中国历史上存续800余年,其寿命高于中原地区存在的所有王朝,土司制度之所以能够持续兴盛,其管理文化必然适应了少数民族的百姓。

一、湘西土司制度的前世今生湘西老司城遗址湘西老司城是当地土司王朝的都城,历时五百八十余年,为彭氏土司政治、经济、文化、军事中心,现保存有宋、元、明、清等历代的文物古迹,其方圆20平方公里的区域内分布着土司时期不同用途的遗址约20余处,包括石刻碑文、兵营、彭氏宗祠、土司古墓群、土司庄园、烽火台等等,被称为土家族的露天博物馆,2015年收录入《世界遗产名录》。

老司城遗址第一代土司王确立唐王朝设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区,涉及的边疆民族主要是西南诸族、岭南诸族、西域诸族等---《新唐书》唐朝及唐朝以前各朝代对于湘西的治理均采用羁縻制度,唐朝时期其幅员辽阔、民族众多,中央政府对于少数民族的政策更是以兼容并蓄的态度进行治理,使“羁糜州制”在唐朝时期达到鼎盛。

武德二年,唐高祖曾下诏书:“画野分张,山川限其内外,遐荒绝域,刑政殊于华夏,是以昔王御世,怀柔远人,义在羁廉。

土司制度篇一:土司制度土司制度是元明清中央与地方各民族统治阶级互相联合、斗争的一种妥协形式。

在土司统治下,土地和人民都归土司世袭所有,土司各自形成一个个势力范围,造成分裂割据状态,从而使民族之间和民族内部产生仇恨和战争。

元代在今贵州地区遍行土司制度。

明代是贵州历史发展上的一个重要时期。

明永乐十一年设置贵州布政使司,贵州正式成为省一级的行政单位。

明末,贵州布政司领贵州宣慰司及贵阳、安顺、平越3军民府并都匀、黎平、思州、思南、铜仁、镇远、石阡7府。

清代前期,贵州的行政建置有较大的变化。

雍正时,将四川所属遵义府及其所属各县改隶贵州,同时,将毕节以北的永宁全境划归四川,将广西红水河、南盘江以北之地置永丰州,与广西的荔波、湖广的平溪、天柱一并划归贵州管辖。

至此,贵州的疆域基本形成。

清末,贵州建置设有12府、2直隶厅、13州、13厅、43县。

贵州的改土归流始于明代,高潮却是在清朝前期的雍正年间。

督抚大员鄂尔泰等人的改土归流建议为雍正皇帝采纳,是有其深刻历史原因的。

这集中表现在:在经济上,土司制度下的领主经济阻碍了封建地主制经济的发展;在政治上,土司享有各种特权,拥有军队,私设监狱,相互争杀,严重妨碍中央集权;而土司、头人为非作歹,奴役土民而造成的民族内部矛盾也日渐突出,不利于统治的稳定;在交通上,土司区域尤其是“化外之地”梗阻着“开江路以通黔粤”、连陆路以通川楚达云南,不利于中央王朝对边疆的控制、治理等。

明代贵州土司制度明代土司制度的建立,是以湖湘诸土司的归附启其端,继而今贵州地区等西南诸大姓以次服属总其成的。

朱元璋的治黔之策是着意安附,把元代土司原封不动的保留下来。

待明政权日益巩固后,其对贵州土司的控制也随之加强。

可见,贵州土司的建立具有两个特点:在地域上是由东而西;在方式上是先抚后征。

明代贵州土司的形成,是有其社会历史原因的。

其主要因素有二:一为当地大姓,世代据有其地,势力根深蒂固。

贵州土官多源远流长,盘根错结。

五分钟看懂八旗制度八旗制度是清朝时期的一种军事组织体系,用于管理军队和家务家务。

八旗制度由满洲、蒙古、新疆等民族组成,其最初的目的是为了加强中央集权,维护国家稳定和统治。

下面是五分钟看懂八旗制度的内容:1. 八旗制度是什么?八旗制度是由满洲、蒙古、新疆等民族组成的一种军事组织体系。

每个旗都有一定数量的人口,由专门的满洲姓氏贵族担任旗主,管理旗人的生活、训练和军队事务。

旗人居住在专门的旗地,享有一定的权利和义务。

旗制度在清朝时期得到了完善和发展,成为了宫廷侍卫和军队的主要力量。

2. 八旗制度的历史演变八旗制度最初在明朝时期已经出现,当时的八旗分为满洲、蒙古和新疆三个部分,用于管理边疆和宫廷事务。

清朝时期,八旗制度得到了进一步的发展和完善。

在康熙年间,八旗制度已经发展成为由28个旗人组成的庞大体系。

3. 八旗制度的特点和优势八旗制度的最大特点是由多个民族组成的混合物。

这种民族结合有助于加强国家的多元性和稳定性。

此外,八旗制度还有以下优势: - 组织和纪律性:八旗制度的训练和管理体系非常严格,能够有效地组织和执行军事行动。

- 专业化:每个旗人的专业领域都很明确,可以帮助国家更好地管理和利用人力资源。

- 稳定性:清朝时期,八旗制度是国家的重要支撑力量,可以保证国家的稳定和繁荣。

4. 八旗制度的局限性八旗制度也有一些局限性,例如人口数量有限、地域分配不均等。

此外,旗人的生活待遇和社会地位也因地区、族群和旗主的不同而有差别,这种现象在一定程度上削弱了八旗制度的功能和作用。

以上就是五分钟看懂八旗制度的内容,八旗制度是清朝时期的一个重要制度,不仅有效地管理了军队和家务家务,还具有重要的历史和文化价值。

[键入文字]

八旗制度:差别对待不同民族以旗民优先的制度

什么是八旗制度,即一种军事制度,创建时期是女真族统一过程中,完成于满清政府在中国的统治正式建立之后。

努尔哈赤画像

关于八旗制度实际是在清朝封建统治下的一种社会的组织方式。

八旗制度是在女真人的生活基础上衍生而成的。

在女真人的生活习惯中,骑射是主要的生活方式,因为这样可以获得更多的食物等。

女真人的生活聚居区有划分为很多的部族,相互之间常年征战,最终在努尔哈赤的努力下,女真部族得到了统一。

在努尔哈赤统一女真后,依旧进行征战,其目的是统一周边的其他部族,扩大自己的势力范围,随着其统治领域的不断扩大,之前的管理方式便不再适应与现在的社。

为了解决这一问题,努尔哈赤开始建立以黄、红、白和蓝四种不同颜色为标志的旗,即正黄、正红、正白、正蓝,当然这四种颜色都是纯色的。

四旗建立后,使得努尔哈赤的统治更加稳固,所以女真族的政权建设等方面发展非常迅速,使得四旗已经不能很到的适用,于是便衍生出了八旗。

那么什么是八旗制度? 实际就是在原有的红、黄、白、蓝四色旗的基础上,又新增加了镶红、镶黄、镶白、镶蓝旗,统称为是八旗。

八旗制度即一种军事制度,它的使用使得清初期在军事方面拥有绝对的优势,当然在19 世纪末期清政府统治被推翻后,它也就退出了历史舞台。

总之,对于什么是八旗制度的回答为它是一种军事制度。

八旗制度是谁首创

满人靠着自己的八旗军,打败了明朝的军队,建立了自己的满清王朝。

那么八旗制度是谁首创的呢?

说到八旗制度是谁首创,就不得不提清朝的“太祖”努尔哈赤。

公元1559 年努尔哈赤

1。

《王阳明全集》所见明晚期永保土司兵的征调覃芸【摘要】土司兵是土司对外征调的重要军事力量,特别在明朝晚期,土兵的征调维护了边疆稳定.以《王阳明全集》所见明晚期永保土司兵的征调为出发点,拟讨论的重点为永保土兵征调的环节及其特点,对征调背后土司兵的战场配置、犒赏、土兵的善后等问题进行论述,旨在更深入的了解土兵在明晚期的征调.【期刊名称】《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2017(000)003【总页数】3页(P102-104)【关键词】《王阳明全集》;明晚期;永保土司兵;军事征调【作者】覃芸【作者单位】吉首大学历史与文化学院,湖南吉首,416000【正文语种】中文【中图分类】K248土司制度是中央对西南少数民族的一种特殊统治方式,土司在土司区除了拥有各方面的特权外,还拥有自己的武装力量土司兵。

元明清时期的土司兵是以耕种土司占有的兵田为生,以向土司服役换取田地耕种权并依附于土司的农奴[1],在土司制度下由土司统一调动指挥的地方军。

永保土司兵征调背后所反映的战场配置、犒赏、死亡土司兵的善后等问题,体现了永保土兵军事实力的强大及其与中央关系的密切。

永保土司兵的征调,是为了维护地方稳定与发展,加强中央对地方的统治,而采取的“以蛮治蛮”的措施。

在历史上,永保土司兵多次被中央征调,据不完全统计,明朝从洪武十二年(1379)到崇祯十七年(1644)的266年的时间里,永顺土兵参与的战争就多达54 次[2]。

特别是在明后期,中央征调永保土兵的次数明显增多。

结合《永顺历代辑勋录》、《明史·湖广土司》、《湘西土司辑要》等如下表所示:从上表中可见,明后期永保土兵征调的次数明显增加,尤其是正德、嘉靖年间,永保土兵对外征调的次数总和达到最高峰。

《王阳明全集》中亦有记载这一时期的军事活动,嘉靖年间,“先该广西田州地方逆贼岑猛为乱”,后来平定叛乱,然而,“续该各官复奏,恶目卢苏倡乱复叛,王受攻陷思恩,又经切责各官计处不审,行令将失事官员戴罪督兵剿捕,及调江西畲兵,湖广永、保二司土兵,并力剿杀,务收全功。

作者: 戴楚洲

出版物刊名: 民族论坛

页码: 71-75页

主题词: 卫所制度;土家族地区;慈利县志;王祖道;羁縻州;麻寮;彭士愁;明万历;九溪卫;千户所

摘要: 一、唐宋时期湘西土家族地区的羁縻政策史学界一些学者认为:土司制度和卫所制度的渊源可以追溯到秦汉时期的“道制”,“道”是封建王朝在少数民族地区的行政机构。

明万历《慈利县志》载:“汉,县邻夷名之日道。

惟彼慈阳,逼近獠峒。

屏翰靡固,踯躅何妨。

”唐宋时期建立的羁縻州县制度可算土司制度的前延。

“土司”一词最早见于《文献通考》记载的宋徽宗崇宁四年(公元1105年)王祖道的奏议。

关于土家族地区土司制度的形成过程,一般认为形成于唐宋时期的“羁縻州县”,作为制度滥觞于元代,而完善于明朝。

永顺、保靖土司把其始祖追溯到五代溪州刺史彭士愁。

民族问题五种丛书之一《土家族简史》明确指出:“大量的历史资料证明彭士愁不是汉人,而。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==八旗制度第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录∙第一篇:清朝八旗制度的壮大∙第二篇:浅论八旗制度与满族文化的关系∙第三篇:八旗创建于哪一年∙第四篇:清朝八旗军∙第五篇:八旗军兴衰与军队管理∙更多相关范文正文第一篇:清朝八旗制度的壮大清朝八旗制度的壮大随着后金的发展壮大,蒙古部族和大量汉人纷纷归附。

为加强管理,皇太极于1633年正式另编汉军为一旗,后经过数次增扩,到1642年,终于编成八旗汉军。

1634年,皇太极还把在他统治下的蒙古民族改编成了八旗蒙古。

八旗汉军、八旗蒙古和八旗满洲的建制类同,共同构成清代八旗制度的整体。

实际上,八旗中的民族构成非常丰富,除满族外,还兼容了蒙古、朝鲜、锡伯、赫哲、达斡尔、鄂温克、鄂伦春等其他民族。

据记载,康熙年间,镶黄旗满洲都统第四参领的第十七佐领,是由先后来归的俄罗斯人编成的。

在满族的发展过程中,不仅有满族的汉化,同时也有大量蒙古族、汉族等其他民族的满族化,有研究表明,在清初时期民族融合的现象已经十分明显,老北京有一句谚语叫做“不分满汉、但问民旗”说的就是此事。

各旗委任都统时,一般不考虑担任都统时人的旗籍,满族可以担任蒙古、汉军八旗都统,汉军、蒙古八旗出身者也可以担任满洲八旗的都统。

到光绪朝以后,开始任用不在旗的汉族人士做都统,冯国璋、段祺瑞、王士珍等北洋出身的将领都做过八旗都统。

入关后,清朝政府为了保证兵源,在政治经济上给予八旗人丁的优待,其中包括圈拨旗地,免除赋役,发给官兵粮饷。

但从此北京和驻防关内各地的八旗人丁被束缚在一个狭窄的圈子里。

由于旗人长期脱离生产,原有的淳朴勇武风气逐渐丧失,而生活上安于游惰的风气却蔓延开来。

清政府虽提出“扭转风气”、“筹划生计”,但完全属于治标不治本,加上人口大量增加,导致很多旗丁的生活每况愈下。

古代中国政治制度超全知识点汇总学习历史时,要掌握好很重要的两个方面,一个是根据时间轴将重要的历史事件记忆清楚,另一个则是根据不同版块将知识加以归纳。

下面给大家带来一些关于古代中国政治制度超全汇总整理,希望对大家有所帮助。

●古代中国政治制度超全知识点一.基本制度——封建专制主义中央集权制度1、萌芽于战国内容:①理论上,战国时期,韩非子提出建立封建专制主义中央集权的君主专制国家。

②实践上,战国时期,秦国商鞅变法,规定废分封,行县制,实行中央集权制度。

2、建立于秦朝内容:确立皇帝制,三公九卿制、郡县制,颁布秦律。

统一度量衡、货币和文字。

焚书坑儒,加强思想控制。

以法为教,以吏为师。

特点:把专制主义的决策方式和中央集权的政治制度有机地结合起来。

3、巩固于西汉内容:实行刺史制度,颁布“推恩令”和“附益之法”,解决王国问题。

实行“罢黜百家,独尊儒术”。

特点:重新加强了中央对地方的直接统治,将儒家思想改造为适应封建专制主义中央集权需要的指导思想。

4、完善于隋唐内容:实行三省六部制,使封建官僚机构形成完整严密的体系,削弱了相权,加强了皇权。

创立和完善科举制,扩大了官吏的来源。

调整和健全了府兵制。

特点:①用分权的办法来加强君权;②官员选拔规范化、制度化。

5、加强于北宋内容:集中军权——解除朝中大将和地方节度使的兵权,设三衙统领禁军并与枢密院互相牵制。

集中行政权——设参知政事、枢密使、三司使分割宰相的政、军、财权;派文官做知州,与通判互相牵制。

集中财权——在各路设转运使,管理地方财政。

集中司法权——中央派文官担任地方司法人员。

通过以上措施,皇帝掌握了从中央到地方的军事、行政、财政和司法等大权,铲除了封建藩镇割据的基础。

特点:强干弱枝,在中央分权的基础上地方分权。

6、发展于元朝内容:在中央,健全了中央官制,设中书省、枢密院和御史台,分管行政、军事和监察事务;设宣政院,统领宗教事务和管辖西藏地区。

在地方,实行行省制度。

特点:地方行政体系有了重大发展;建立了中央政府对边疆地区的直接管理制度。

论明代永顺士兵的军事制度作者:张凯,游俊来源:《吉首大学学报·社会科学版》 2011年第6期张凯,游俊(吉首大学历史与文化学院,湖南吉首416000)摘要:明代永顺土兵的军事制度是明代永顺土司制度的一个有机组成部分。

永顺土兵的军事制度在军队建制、军事阵法、防卫设施、军事装备、军队管理等方面已趋于完备,并在一定程度上影响了当时中央王朝军事制度的发展,也使永顺土兵时刻保持其战斗力,在保家卫国中建立了不朽功勋,成为明代中央政府十分仰仗的一支地方军事力量。

关键词:明代;永顺土兵;军事制度中图分类号:K248文献标识码:A文章编号:1007�4074(2011)06�0051�06基金项目:湖南省教育厅重点项目课题(06A058);吉首大学湖南省重点实验室民族学基地科研项目(10JDZB18)作者简介:张凯(1985 ̄),男,湖南湘潭人,吉首大学历史与文化学院研究生。

游俊(1958 ̄),男(土家族),湖南保靖人,吉首大学历史与文化学院教授。

明代是永顺土司历史上最强盛的时期,永顺土司拥有一支强大的永顺土兵。

学术界对永顺土兵的研究大多从其参与的某一场战争入手来分析其军事制度中的某一方面,而从军事学的视角对永顺土兵军事制度的各方面特点展开研究的鲜有人涉及。

因此,本文拟从当代军事学的角度对明代永顺土兵的军队建制、军事阵法、军队所在地域防卫设施的设置以及武器的配置和军队的有效管理等军事制度进行探讨,以期进一步深化土司军事制度的研究。

一、明代永顺土兵的军队建制明代永顺地区的基层组织是一种兵农合一的军事组织,这种“战时为兵,闲时为农”的组织形式对土兵制度的发展有很大影响,永顺土兵在明朝能征善战,勇武冠天下,立下赫赫战功,正是基于这一严密的结构。

由于永顺土司区全民皆兵,所以必须有完整的军事建制才能使这一庞大的军事组织良好的运转。

元代以前,永顺土兵部队的建制就在长期的战争中日益健全。

自元代土司制度确立后,永顺土兵军队建制逐渐合理。

土司制度是元明清中央与地方各民族统治阶级互相联合、斗争的一种妥协形式。

在土司统治下,土地和人民都归土司世袭所有,土司各自形成一个个势力范围,造成分裂割据状态,从而使民族之间和民族内部产生仇恨和战争。

元代在今贵州地区遍行土司制度。

明代是贵州历史发展上的一个重要时期。

明永乐十一年设置贵州布政使司,贵州正式成为省一级的行政单位。

明末,贵州布政司领贵州宣慰司及贵阳、安顺、平越3军民府并都匀、黎平、思州、思南、铜仁、镇远、石阡7府。

清代前期,贵州的行政建置有较大的变化。

雍正时,将四川所属遵义府及其所属各县改隶贵州,同时,将毕节以北的永宁全境划归四川,将广西红水河、南盘江以北之地置永丰州,与广西的荔波、湖广的平溪、天柱一并划归贵州管辖。

至此,贵州的疆域基本形成。

清末,贵州建置设有12府、2直隶厅、13州、13厅、43县。

贵州的改土归流始于明代,高潮却是在清朝前期的雍正年间。

督抚大员鄂尔泰等人的改土归流建议为雍正皇帝采纳,是有其深刻历史原因的。

这集中表现在:在经济上,土司制度下的领主经济阻碍了封建地主制经济的发展;在政治上,土司享有各种特权,拥有军队,私设监狱,相互争杀,严重妨碍中央集权;而土司、头人为非作歹,奴役土民而造成的民族内部矛盾也日渐突出,不利于统治的稳定;在交通上,土司区域尤其是“化外之地”梗阻着“开江路以通黔粤”、连陆路以通川楚达云南,不利于中央王朝对边疆的控制、治理等。

明代xx土司制度明代土司制度的建立,是以湖湘诸土司的归附启其端,继而今贵州地区等西南诸大姓以次服属总其成的。

朱元璋的治黔之策是着意安附,把元代土司原封不动的保留下来。

待明政权日益巩固后,其对贵州土司的控制也随之加强。

可见,贵州土司的建立具有两个特点:在地域上是由东而西;在方式上是先抚后征。

明代贵州土司的形成,是有其社会历史原因的。

其主要因素有二:一为当地大姓,世代据有其地,势力根深蒂固。

贵州土官多源远流长,盘根错结。

对于拥有如此雄厚实力的土著豪酋,明王朝要防止“急而生变”,只有采用假予爵禄的办法加以安抚。

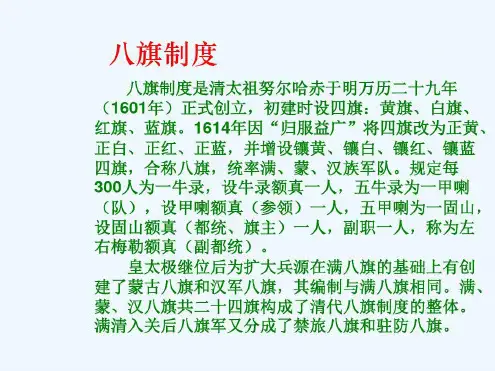

八旗兵制八旗制度是滿族一種社會組織形式,在其建立初期,旗人“出則為兵,入則為民”,是一種兵農結合、耕戰結合的組織,兼有軍事、行政和生產三方面的職能。

入關以後,生產意義日趨縮小,另兩方面的職能繼續存在。

作為一種軍事組織,它由每戶出壯丁,實行“三丁抽一”,組成軍隊。

明萬曆二十九年(1601年),努爾哈赤把300人編為一牛錄,每牛錄設額真一人;五牛錄為一甲喇,設甲喇額真一人;五個甲喇為一個固山,設固山額真一人,固山額真下設左、右梅勒額真作為副手。

每固山設旗一面,明萬曆二十九年(1601年)共設黃、白、紅、蘭四旗,至明萬曆四十三年(1615年)努爾哈赤兼併了海西女真,才正式建立八旗,即正紅、正黃、正白、正蘭、鑲紅(鑲白邊)、鑲黃、鑲蘭、鑲白(以上三色鑲紅邊)。

清太宗皇太極天聰年間(1627—1635年)在征服察哈爾、喀喇沁蒙古後,增設了蒙古八旗;崇德年間(1636—1643年),征服遼河流域後,又增設漢軍八旗。

這樣,滿洲、蒙古、漢軍共有24旗。

從順治元年(1644年)開始,清朝對八旗制度重新定制,官員職稱一律改用漢語,固山額真改稱都統,梅勒額真為副都統,甲喇額真改稱參領,牛錄額真改稱佐領。

入關後,八旗兵分佈於全國,一部分駐紮京師,作為戰略總預備隊和京師衛戍部隊,稱為“京營”,一部分分駐各省和要衝地區,稱為“駐防”。

清軍入關後,隨著形勢的變化,八旗的某些制度和職能也在不斷變化,從各佐領中抽調一定人數重新編制成一些特殊軍營,如親軍、驍騎、前鋒、護軍、圓明園護軍、步軍、火器、健銳、神機等營。

親軍營定額1770人,是歸侍衛處管理的禁衛部隊,由領侍衛內大臥統領,其任務是配合侍衛保衛皇帝、護衛皇宮。

驍騎營即八旗兵中的騎兵,驍騎營的兵稱為“馬甲”,滿洲、蒙古八旗每佐領下馬甲20人,漢軍八旗每佐領下馬甲42人,共28000餘人。

前鋒營是挑選滿、蒙八旗中的精銳組成,共1770人,該營為滿、蒙八旗最精銳的部隊,分左、右兩翼,左翼負責鑲黃、正白、鑲白、正藍四旗官兵,右翼負責正黃、正紅、鑲紅、鑲藍四旗官兵,每翼設正二品前鋒都統一員。

明清时期西南土司土兵的优抚内容及其执行情况分析-中国古代史论文-历史论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——明清时期西南地区土司土兵属于国家军事武装力量的重要组成部分.土司土兵优抚政策是明清两朝社会保障制度的一项重要内容,受到中央王朝的高度重视,成为明清统治者稳定军心、安邦定国的良策.明清两朝的优抚政策分优待和抚恤.优待主要指对现役将士及家属以及致仕、退伍将士给予的经济待遇和精神奖励.抚恤是指对阵亡病故将士、伤残将士及家属给予的经济帮助和精神奖励[1]( P. 29).本文拟就明清时期西南地区土司土兵的优抚政策作初步探讨,以就正于方家.一、土司土兵优抚内容死则善葬,伤则医抚,这是我国传统的优抚思想.明清两朝统治者为安定军心、保障兵源、维系的战斗力,制定了一套政策来优待和抚恤那些在战争中着有功勋或为国捐躯的官兵及受难者家属.明清两朝对土司土兵的优抚有一些相关规定,尤其是《钦定兵部军需则例》中土司军功议恤条例,则是将土司土兵战时待遇、军功赏赐、阵亡伤亡、出征病故以及对其家属赐钱物和免役等具体规定,这是保障土司土兵能够在战场上不惧血染沙场、马革裹尸的关键环节.明清时期西南地区土司土兵的优抚是中国古代军事优抚制度发展中的重要一环.在具体实施过程中,其内容主要包括以下两个方面.( 一) 现役将士优待大明王朝为增强西南地区土司土兵的战斗力,朝廷特别注意对现役将士的优待,以激励他们效命沙场.翻检史籍,我们得知,明清中央王朝重视对现役土司土兵的优待,主要体现在两个方面.1. 奉调优待.本来按照明代土司制度的有关规定,土司无月俸,土兵平时无军饷.但从石砫土司土兵援辽应照关宁步兵之例,每兵一两四钱,而将官月禀亦照一体之例,不敢有异同[2]( P. 333)的情况看,土司土兵在战时情况下,至少可以享有支给行粮的待遇.土司土兵参照官军执行班军本处有大粮,到京有行粮,又有盐斤银[3]( P. 2231)的标准,土司土兵出征俱有行粮口粮等,至少应享受与官兵同等待遇.其列表如下:值得说明的是,土司土兵行粮的支给标准,或因时、因地、因事而异.如《覆秦翼明川兵欠饷缘繇疏》中针对石砫土司土兵援辽的待遇时,就有官支廪银不等,兵丁各月支银一两四钱,米五斗,不愿支米者折银四钱,不支盐菜[4]( P. 122)的说明.明代广西梧镇是两广地方一个极其重要的军事要地.因而,对征调至梧镇轮戍的壮族土目及土兵,封建王朝也特别赏给银饷以作粮饷.《苍梧总督军门志》卷12《梧镇军饷》中对其调土兵至南宁或贵县、横州的犒赏额制规定如下: 领兵一万名以上者,土官男,每名赏猪、酒、米,折银十两; 大头目每名赏酒、肉,折银七钱; 报效土官男,每名赏猪、酒折银三两; 报效大头目,每名赏酒、肉,折银五钱.领兵八千名以上者,土官男,每名赏猪、酒、米,折银八两; 大头目每名赏酒、肉,折银七钱; 报效土官男,每名赏猪、酒,折银三两; 报效大头目,每名赏酒、肉,折银五钱.领兵五千名以上者,土官男,每名赏猪、酒、米,折银七两; 大头目每名赏酒、肉,折银七钱; 报效土官男,每名赏猪、酒,折银三两; 报效大头目,每名赏酒、肉折银五钱.领兵二千五至四千以上者,土官男,每名赏猪、酒、米,折银六两;大头目每名赏酒、肉,折银七钱; 报效土官男,每名赏酒、肉,折银三两; 报效大头目,每名赏酒、肉,折银五钱.领兵一千至二千五以上者,土官男,每名赏猪、酒、米,折银五两; 大头目每名赏酒、肉,折银七钱; 报效土官男,每名赏猪、酒,折银三两,报效大头目,每名赏酒、肉,折银五钱.领兵四百至五百名以上者,土官男,每名赏猪、酒、米,折银四两;大头目赏每名酒、肉,折银五钱; 报效土官男,每名赏酒、肉折银二两; 报效大头目,每名赏酒肉折银四钱[5]( P. 138 -139).这种以出兵数量予以奖赏的举措,有利于促使土司尽可能多出兵,因为出兵越多,得到的奖赏就越多.到了清代,对于土司土兵在征调过程中的待遇规定得更加具体.现根据《钦定户部军需则例》卷三盐菜口粮之土目土兵盐菜口粮跟役名数的相关内容整理为下表:2. 军功赏赐.军功赏赐是激励一支奋勇作战的首要条件.虽说当兵吃粮,天经地义,但只支给行粮有谁愿意心甘情愿地替中央王朝卖命呢? 还得有功劳赏赐.《明会典》卷一百二十三功次通例款凡土官有功无升例条中重申:成化十四年申明,各照地方例,升散官、至三级而止.其余功次,与土人俱厚赏不升.[6]( P. 634)由此可见,明代土司、土兵在征战的阵亡、伤亡等赏赐中,与官兵相比,存在一定差异,这主要体现在升级上.从明清时期对土司土兵征调功赏的实际看,其奖赏主要是食物或银两.据《苍梧总督军门志》载,广西梧镇作为明朝广西的军事战略要地,朝廷为了奖励官军和土司土兵英勇作战,专门制定有适合该地的赏格条例,其中规定: 一,凡斩获盗级一颗,为下功; 其夺获被虏或贼属男女,赏同.若兵临贼境,能招降贼人者,与斩级同赏.一,凡生擒贼从一名,为下功; 若系有名剧贼,为.一,不论官兵、乡兵,但有用计斩获剧贼首一名者,为; 生擒者,为上功.若系聚至数百人及千人以上贼首,为奇功.对于上中下功,同时也作了严格规定: 下功赏银一两起至十两止, 自十两起至五十两止,上功自五十两起至百两止,奇功自百两起至千两止.皆以贼势轻重、成功难易为差.其所获财物并给所获之人.若大捷,多获一半入官,一半均赏其非私家所得用者,官给其值.[5]( P. 165 -166)这里虽然并未明确提及土司土兵,但从前面有关奖励看,官军和土司土兵是同等看待,享受同等待遇,所以,这里的相关赏格内容应与官军一致.清朝对土司土兵的军功奖赏规定十分明确,《钦定大清会典事例》载,乾隆三十九年奏准,土司土职军功保列出者,方准加衔一等.头等者加一级,二等者纪录二次,三等者纪录一次.其土兵列为出者,赏银三两.头等者赏银二两五钱,二等者赏银一两五钱,三等者赏银五钱.乾隆四十九年奏准,土司土职奉旨从优议叙,将保列出土司加衔一等,再加一级.头等者加衔一等,二等者加一级,三等者纪录二次.土兵于应得例赏之外,各按所列等第应得银数,加赏三分之一[7].乾隆四十年,针对平定大小金川其实在出力打仗得功兵丁的实际,为了鼓励将士,乘锐直攻,其达尔图及俄坡各碉的目的,因朕心深为嘉悦,所有将军、参赞以下将领、弁员及土司、土舍、土目,均着从优议叙.至此次官兵等冒雨进攻,尤为奋勉出力,除交部照例议叙外,仍均赏给一月钱粮,以示优奖.同年,以攻得勒乌围贼巢,红旗报捷.予将军阿桂、副将军丰升额、参赞大臣海兰察、额森特及在事将、弁等优叙.出力之满汉官兵、屯土兵练,均各给一月钱粮.[8]《钦定兵部军需则例》卷之五: 土司军功议恤之议叙土司军功中对土司土兵征调立下军功者,其记功及奖赏之规定十分明确: 土司土职随师效力者,有军功应行议叙者,止就原土职品级以次递加至三品及宣慰使、指挥使而止.如有余功,准其随带,仍以本土司职管事及袭替时亦止.以原世职承袭,其军功保列出众者,方准加衔一等.头等者加一级,二等者纪录二次,三等者纪录一次.其乡勇土兵列为出众者,赏银三两; 头等者赏银二两五钱; 二等者赏银一两五钱; 三等者赏银五钱.在同卷之从优议叙土司军功条中又规定: 超等土官加衔一等,再加一级; 头等土官,加衔一等; 二等土官,加一级; 三等土官,纪录二次.超等土兵,赏银三两; 头等土兵,赏银二两五钱; 二等土兵,赏银一两五钱; 三等土兵,赏银五钱.各按照本例应赏银数之外,再加赏三分之一.并且还着重强调阵亡土官土兵以及受伤土官土兵,照绿营例全分给与赏银[9]( P. 148),这就让土司土兵享受了绿营官兵的同等待遇.( 二) 伤亡将士与家属抚恤所谓抚恤,就是安抚体恤.军人抚恤主要是指国家对在战争中阵亡、病故、伤残将士及其家属的物质照顾和精神奖励[10]( P. 288).按常理,政府在将士伤亡问题上处理是否得当,将直接关系到将士的情绪和战斗力的强弱.因此,明清中央政府采取多种形式抚恤嘉勉伤亡土司土兵.明政府对伤亡将士家属的优恤主要采取亲属俸禄的优给、优养等形式.所谓优给,《明会典》云: 凡故官子孙、妻女,皆送入优给,后乃分子孙应袭年未及者曰优给.[6]( P. 627)这里指的是对故官子孙、妻女给予的优恤.有的优恤不仅对武职官员的优恤有明确规定,而且还划分阵亡、病故等多种情况,对普通军士家属的优恤有具体规定.所谓优养,《明会典》中规定: 子孙废疾故绝,止遗母若妻若女及年老无承袭者,曰优养.[6]( P. 627)也就是指对武官和军士老疾后的抚恤和官军身故后无子可袭职,对其遗留父母、妻、女的抚恤.笔者查阅了大量文献资料,对明代土司土兵伤亡将士与家属的抚恤仅有安家银.如《题定秦兵饷例不准盐菜布花疏》中说: 即将松潘官兵三千三员名,每名给安家银四粮; 石砫土兵七千名,每名给安家银二两.[2]( P. 333 -334)可见,土司土兵在征调过程中的阵亡、伤亡及伤残等,应该是参照官军将士的抚恤规定执行.清政府对征调中伤亡土司土兵的抚恤有了明确的规定.最初土司土兵得到的抚恤待遇仅有官军步兵的一半,如康熙十七年( 1678) 题准: 土兵助战阵亡者,照步兵例减半给赏; 阵前受伤者,照各等第减半给赏.[7]乾隆三十七年( 1772) ,清政府出台了第一个土司土兵抚恤条例,其中土司阵亡伤亡恤赏条规定: 土司土职阵亡伤亡者,三品土官赏银二百五十两,四品土官赏银二百两,五品土官赏银一百五十两,六品土官赏银一百两,七品、八品土官赏银五十两,俱加衔一等,令伊子承袭一次,仍以本身应得土职照旧管事,俟再承袭时,将所加之衔注销,空衔顶带.照八品土官例赉赏,毋庸给与加衔.乡勇土兵赏给银二十五两.至天水土兵打仗受伤列为头等者,给银十五两,二等者给银十二两五钱,三等者给银十两.[9]( P. 148)乾隆三十九年( 1774) ,清政府又做出了土司土兵打仗受伤及出征病故的抚恤规定.受伤抚恤分为五等,分别赏银十五两、十二两五钱、十两、七两五钱、五两.如系出征病故,其抚恤标准为: 三品四品土官赏银二十五两,五品六品土官赏银二十两,七品八品土官赏银十五两.其打仗奋勉,屡着劳绩,立功后病故,经该将军保列等地报部者,即照该土司应得议叙之加衔加级纪录,分别令伊子承袭土司时随带一次.其乡勇土兵赏银八两.[7]乾隆四十九年( 1784) ,在土司军功议恤之土司出征受伤等次限期条例中,又对阵亡作了新的补充规定: 土司土兵打仗受伤,例给期限: 头等伤,例限半年; 二等者,应予限五个月; 三等者,予限四个月.限内因伤亡故者,仍照阵亡例议恤.限外因伤亡故者,头等伤,再予限六个月; 二等伤,予限五个月; 三等伤,予限四个月.俱令该管官出具印甘,各结报部,查办议恤.[9]( P. 149)清政府甚至对于土司土兵出征在途殉命也有严格规定: 奉调出征官兵余丁在途遇有事故以致殉命者,官兵俱照阵亡例减半之半给与恤赏,余丁照乡勇土兵阵亡例减半之半议恤.[9]( P. 150)清政府在土司军功议恤之官兵阵亡未出及因公被掠分别恤赏条对于殉难阵亡官兵的恤赏也作了相应规定: 提督给银八百两,总兵给银七百两,副将给银六百两,参将给银五百两,游击给银四百两,都司给银三百五十两,守备给银三百两,守御所千总给银二百五十两,卫千总给银二百两,营千总给银一百五十两,把总给银一百两,外委官员照把总例给与,马兵给银七十两,步兵给银五十两,乡勇土兵阵亡者照步兵例减半给赏.其官兵阵亡者,头等伤给银三十两,二等伤给银二十五两,三等伤给银二十两,乡勇土兵阵伤者照比例减半给赏.其受伤未分等第,官兵俱照三等伤给银二十两.若阵亡及伤发亡故,兵丁应给之银并无妻子亲属承受者,给银二两至官兵于打仗时失足滚崖落水等项以及未出官兵,后经查明实系殉命无疑者,俱照阵亡例议恤.因公差遣遇贼被掠者,减半恤赏.因放马、割草等项私出被遮者,于阵亡例减半之中再行减半恤赏.[9]( P. 149)此外,赋役优免是朝廷给与土司土兵家属的一种经济.如成化五年三月丙中,因土兵之军功,明廷下令免除湖广保靖宣慰使司土兵成化二年实征七分税粮853 余石[11].二、优抚政策执行机构众所周知,明清时期中央政府的优抚政策主要是针对包括西南地区土司土兵在内的武官和军士制定的,朝廷设有优抚政策的执行机构,由于各部的职责所限,优抚政策主要推行机构为兵部、户部和礼部.( 一) 兵部明朝时,兵部是优抚政策的主要制定机构.兵部的主要职责是掌天下武卫、官军、选授、简练、镇戍、厩牧、邮传、舆皂之政令.兵部下属武选、职方、车驾、武库吏司,其中武选掌卫所、土官选授、升调、袭替、功赏之事[12]( P. 1750 -1751).也就是说,兵部几乎囊括了吏部四司的职能.伤亡、病故的土司、土司土兵的抚恤标准、优给优养、武职袭替、军功赏赐等主要优抚政策大都由兵部制定和执行,故《明史职官志》叙述其职能为以贴黄征图状,以初绩征诰敕,以效功课将领,以比试练卒徒,以优养恩故绝,以褒恤励死战,以寄禄驭恩幸[12]( P.1752).清沿明制,前期的兵部主要掌管武职官弁的任免、考核、奖惩以及有关兵籍、武器制造、马匹饲管、武科考试等事务,并兼管邮驿事宜;[13]( P. 120)雍正元年( 1723) 之后,兵部下属机构有武选、车驾、职方、武库吏司以及会同馆、捷报处、档房、本房、司务厅、督催所、当月处、稽俸厅等,分别掌管各项事务[13]( P. 328).可见,明清时期西南地区土司土兵的优抚政策大多为兵部制定.( 二) 户部户部是为优抚政策提供物质资源保障的机构.《明会典》卷十四载,户部设尚书、左右侍郎,其主要职责为掌天下户口田粮之政令.其属初曰民部、曰度支部、曰金部、曰仓部,后改为十三清吏司、曰浙江、江西、湖广、福建、山东、山西、河南、陕西、四川、广东、广西、云南、贵州,这十三司各设郎中、员外郎、主事等职,分掌钱谷诸务[6]( P. 85).从国家财政体系看,组织军事保障的主要机构是户部,优抚土司土兵的经费主要由户部管理.户部分总部、度支部、金部、仓部等四属部,其中度支主会计夏税、秋粮、存留、起运及赏贵、禄秩之经费.如前所述的有关石砫土司秦良玉麾下的土司土兵的开销均在《度支奏议》奏折中.在西南地区,四川清吏司、云南清吏司、贵州清吏司、广西清吏司及湖广清吏司则各掌其分省之事,兼领诸司、卫所禄傣,边镇粮饷之事.清代的户部与明代大同小异,主要职掌全国财政出入之政令以及户口、土地、疆理、盐务、钱币铸造、库储、关税等事权.户部下设的广西清吏司主要掌核广西之钱粮奏销,梧厂、浔厂之税收,兼管全国矿政及钱法和内仓之出纳事.云南清吏司主要掌核云南之钱粮奏销及各厂之税课,并管理漕政事务.四川清吏司主要掌核四川之钱粮奏销,夔关、打箭炉之关税,并稽查草厂出纳、纸朱银两之奏销以及入官各款事宜.贵州清吏司主要掌稽贵州之钱粮奏销事,并管理全国关税及贡进貂皮事[13]( P. 128).由此可见,明清时期土司土兵征调时的行粮、盐菜银以及征战过程中阵亡、伤亡、出征病故等优抚均在户部掌管之列.( 三) 礼部礼部是拟订优抚政策精神奖励方案的机构.明代礼部下属的祠祭清吏司则分掌诸祀典及天文、国恤、庙讳之事,勋戚、文武大臣请葬祭赠谥,必移所司,核行能,傅公论,定议以闻.清代礼部职掌全国各项礼仪制度的制定与执行,包括朝仪、册封、祭祀、庆典、出征以及婚丧嫁娶、冠服、车舆、文书、印信、外交等仪礼典制等.光绪《大清事例会典礼部》载: 掌考五礼之用,达于天下,以赞上导万民.凡班制论材之典,达诚致慎之经,会同职贡之政,燕飨饩廪之式,百司以达于部,尚书、侍郎率其属以定议.大事上之,小事则行,以布邦教.[13]( P. 195)也就是说,大凡土司土兵在优抚政策的精神奖励方面,大多由礼部拟订方案并执行.兵部、户部和礼部分工明确而又相互关联,各个执行机构有力地确保了明清两代对西南地区土司土兵相关优抚政策的制定和实施.三、土司土兵优抚政策执行程序明清时期优抚政策的施行,有着严格的既定程序.( 一) 优给优养程序明清时期西南地区土司土兵亡故,其家属要想获得优给优养,必须具备一定的条件,即土官亡故遗下的长子女年龄未满十五岁,或母亲年老,或没有长子长孙次及庶子或弟或侄符合条件者.对符合优给条件的亡故军官家属,朝廷在优给优养例条中规定须凭各卫保结起送到部,审取故官从军脚色,一体委官齐赴内府比对贴黄相同,具奏,如是奉旨钦与优给,随即于御前附写钦与优给文簿,扣算出幼年分,明白开写岁数,至某年住支,或奉特旨升等优给及流官特与世袭,亦须随即明白注写,通行抄出缘由立案,行移锦衣卫作数放支,其征进阵亡、伤故、病故总小旗儿男,一体引奏定夺.[6]( P. 627)这些规定同样也适用于土司土兵.如果说明代尚无明确针对土司土兵优抚的规定的话,那么,清代对于土司土兵的优抚程序就十分清楚明白.《钦定兵部军需则例》卷之五: 土司军功议恤之办理议叙恤赏限期条规定: 出征官员兵丁,凡有议叙恤赏之案,兵部即行办理.若有应行驳查者,止将应查之人扣除,不得因一二人而将众人应得之议叙恤赏一并稽迟.在办理期限如军营送到册籍.在伤亡官兵准恤定限条又有规定: 如在余限内伤发亡故者,一二品大员,荫子弟一人,以六品官用; 三品以下官弁受头二等伤者,荫子弟一人,以七品官用; 三等伤者,荫子弟一人,以八品官用.均按品食俸,服满后该督抚就近留于本省学习,期满照原荫品级酌量以千把总等官补用.其年未及岁者,给予半俸,俟当差时再行按品支食全俸.其应荫之人,其有未仕而故者,应准其补荫.此内如无子弟承荫,或虽有子弟而官职均在应荫品级以上者,应照伊等受伤等第再行照例赏给银两,毋庸议给官职.兵丁照原伤等第再行赏给受伤银两,其余限外亡故者,为期既久,应毋庸置议.[8]( P. 150)( 二) 亡故将士抚恤程序按照明代的规定,凡亡故将士抚恤程序,需经过请恤、议恤和赐恤三个环节.请恤环节主要是由各卫所对阵亡将士名单进行核实、造册,上报兵部,为殉难将士请恤; 议恤环节是由兵部、内府等相关部门审查,察例议恤; 赐恤是上报名单,经审查合格并确定抚恤等级后,由朝廷颁布谕旨钦与抚恤.对有官阶的武官亡故的抚恤,朝廷命礼部根据亡故武官官阶大小给予不同的抚恤.礼部派人领亡故武官家属到内府领取布匹、米等物质,并与工部协商造办棺停、造坟、安葬等事宜; 在丧葬期间,礼部派官员到亡故武官家致祭.对一般的军士亡故,仅支给丧葬时所用粮食一石,对家境贫困军士亡故给予棺槥安葬.明朝尚无对土司土兵抚恤程序的相关规定.清朝时,在《钦定兵部军需则例》卷之五: 土司军功议恤之伤亡官兵准恤定限中,对土司土兵出征打仗受伤,续经伤发亡故官兵的优抚程序规定: 限内实系本身故者,照阵亡例议恤.若因病亡故者,不准请恤.至伤亡官兵,从前给过受伤银两,应于所得恤赏银内照数扣除,其前因打仗受伤续又打仗阵亡者,从前应得受伤银两仍行议给,毋庸扣除.[9]( 三) 优抚待遇与时限据《钦定大清会典事例》卷五百八十九《土司议叙》之议恤条载: 向来绿营阵亡官弁,俱给与世职.俟袭次完时,给与恩骑尉世袭罔替.原以轸恤勋劳,特加优典.至屯土官弁,遇有征调,无不踊跃争先,着有劳绩.而临阵捐躯者,向止给与赏恤银两.分别加衔,并未一体议给世职.该屯土员弁,与绿营同一效命疆场.而恤典各殊,究未免稍觉向隅.嗣后屯土官弁设遇调发,有随征阵亡者,均着照绿营之例.按照实任职分给与世职袭次.俟袭次完时,再给予恩骑尉世袭罔替.至此等承袭世职人员,遇有该处屯土备弁缺出,着先尽此项人员酌量拔补.如此逾格加恩,永为定例.该屯土官弁等,益当倍加感激,尽力戎行,以副朕一视同仁,励忠荩之至意.[7]乾隆五十八年( 1793) 针对土司土兵的相关规定,强调土司土兵与绿营同一效命疆场,理应一视同仁,均着照绿营之例,这无疑是一个相对公平的优抚政策.对于出征打仗受伤的时限,同样有明确的规定: 如受头等伤者,予限六个月; 二等伤者,予限五个月; 三等伤者,予限四个月.限内实系本身故者,照阵亡例议恤.若因病亡故者,不准请恤至限外亡故官兵,头等受伤,再予限六个月; 二等伤,再予限五个月; 三等伤,再予限四个月.[9]( P. 149)对于具体经办人员来讲,其办理时间也十分详尽: 在办理期限如军营送到册籍,在一千名内外者,限四十日办结; 二三千名,限六十日办结; 千名,限七十日办结; 六千名以上,限八十日办结.逾违参处.如一时连到数案实在不能完结者,临时奏请展限.其将军、参赞等官均随时办理,毋庸另定限期.[9]( P. 150)这无疑是要求具体办理人员能够急优抚人员之所急,只有这样,才能对得起在战场上奋勇作战的土司土兵将士.四、土司土兵优抚政策执行的效用明清时期中央政府针对土司土兵的实际制订了优抚政策,并充分运用兵部、户部和礼部,相互协作,予以执行,这无疑确保了优抚政策的执行力,对土司土兵战斗力的增强、政权的巩固和经济的恢复与发展起到了十分重要的作用.具体来讲,优抚政策的有力执行,其效用有二: 一是极大地调动了西南地区土司土兵的积极性,激发了少数民。

大明朝精锐——土家族土兵和广西俍兵本人近期读明史,发现一个有趣的问题。

嘉靖朝,倭患严重,然平定倭患,我们大概知道是胡宗宪,俞大猷,戚继光的功劳,却不知平定东南,大部分时间不是正规军,而是南方少数民族部队和地主团练,在起着骨干作用。

大概如某位仁兄所言,大明精锐,基本上在于北方,南方由于大患甚少,兵备废弛严重,所以我们有倭寇横行,官军遇之即溃一说。

在戚继光编练戚家军之前,有两支部队,基本在所有明军中战绩最骄人,此即我要介绍的少数民族部队:土家族土兵和广西俍兵。

谨以此文献给在保卫中华抵御外辱中抛洒热血的少数民族同胞!!土家族土兵:据考,土家族是巴人的后裔,世居鄂西清水流域和渝东、湘西地区。

元朝时期为保证南方稳定,推行了土司政策,到明朝时,土司制度趋于完善。

明朝对土司的态度较为开明,因此土司与朝廷关系良好,成为大明镇压南方少数民族的工具,同时也时大明军队的一支重要的征调力量。

据明史,明共征调土家兵约六十余次,包括镇压苗民起义,抗倭,北上抗金等等,凡遇重大内边患,动辄取永保土兵。

明朝中期土兵以永保土兵为最盛,永即指今湖南永顺县境,此地如今仍有土家族土司王朝的遗迹(老司城),保指今湖南保靖县境,此县有全国重点文物保护基地汉朝迁陵镇遗迹。

永保两地土兵经过长期与其他少数民族和中央王朝的征战,形成了自己独特的军事体制和军事文化。

据明世宗实录,“旗各有长……。

各旗分隶各州司,而统属于总司”。

旗、州司、总司(‘改慰宣抚司)组成土司军政合一的权力机构。

土司寓兵于农,土民亦兵亦农。

“有事则调集为军以备战斗,无事则散处为民以习耕凿”。

土民要在规定的训练场里经过严格的训练。

“永顺司治西二.里许有校场坪,土人常于此处演武。

又西北五里有博射坪,又北五里日射圃,地势均宽敞,土人每于此博射”。

土家族世居山间,善于山地平地作战,胡宗宪说“短兵相接,楼贼甚精,近能治者,惟湖广钩镰枪弩之技,必动永(顺)保(靖)二宣慰司精兵”。

步兵是土兵主要兵种,主要使用的武器有藤牌,钩镰枪,强弩,钩镰枪有长短,藤牌兵配砍刀(俗称砍柴刀取首级用)。