认识细菌和放线菌-教学设计详解

- 格式:doc

- 大小:358.00 KB

- 文档页数:14

七年级生物上册《细菌》教案一、教学目标:1. 让学生了解细菌的基本形态、结构和繁殖方式。

2. 让学生掌握细菌在自然界中的作用及其与人类生活的关系。

3. 培养学生的观察能力、实验操作能力和思维能力。

二、教学内容:1. 细菌的基本形态:球形、杆形、螺旋形。

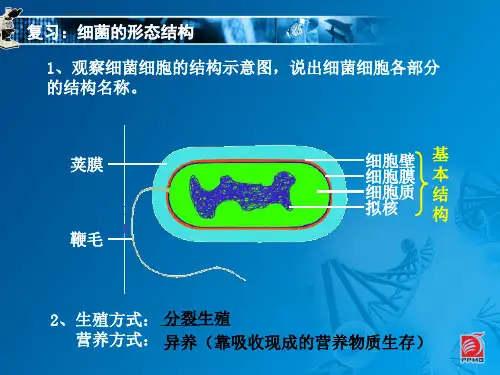

2. 细菌的结构:细胞壁、细胞膜、细胞质、未成形的细胞核。

3. 细菌的繁殖方式:分裂繁殖。

4. 细菌在自然界中的作用:分解有机物、参与氮循环等。

5. 细菌与人类生活的关系:有益菌和有害菌。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:细菌的基本形态、结构和繁殖方式,细菌在自然界中的作用及其与人类生活的关系。

2. 教学难点:细菌的分裂繁殖过程,细菌在生态系统中的作用。

四、教学方法:1. 采用问题导入法,激发学生的学习兴趣。

2. 使用多媒体课件,直观展示细菌的形态和结构。

3. 进行实验操作,让学生亲身体验细菌的观察和培养。

4. 开展小组讨论,培养学生的合作能力和思维能力。

五、教学过程:1. 导入新课:通过提问方式引导学生思考细菌与人类生活的关系,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解细菌的基本形态、结构和繁殖方式:使用多媒体课件展示细菌的形态和结构,讲解细菌的繁殖方式。

3. 演示实验:观察细菌的形态和结构,让学生亲身体验细菌的观察和培养。

4. 讲解细菌在自然界中的作用及其与人类生活的关系:讲解细菌在分解有机物、参与氮循环等方面的作用,介绍有益菌和有害菌与人类生活的关系。

5. 小组讨论:让学生结合生活实际,讨论细菌在自然界和人类生活中的作用。

6. 总结课堂内容:概括本节课所学内容,强调细菌的基本形态、结构和繁殖方式,以及细菌在自然界和人类生活中的作用。

六、教学评估:1. 课堂问答:通过提问方式检查学生对细菌基本知识的理解和掌握。

2. 实验报告:评估学生在实验过程中的观察能力、操作能力和对实验结果的描述能力。

七、教学反思:在课后,对教学过程进行反思,分析教学方法的适用性,学生的参与度以及教学目标的达成情况。

实验报告课程名称:环境微生物学实验实验类型:综合实验实验项目名称:微生物的分离与培养与菌落观察学生姓名:专业:环境工程学号:同组学生姓名:指导老师:实验地点:实验日期:2018 年 10月16日一、实验目的和要求1.掌握微生物接种培养技术2.掌握微生物分离纯化技术3.学习并掌握放菌落形态结构的观察方法,认识并理解它们的形态特征。

二、实验内容和原理土壤是微生物生活的大本营,是寻找和发现具有重要价值微生物的主要菌源。

在不同土壤中,各类微生物的数量千差万别。

为了分离获得某种微生物,需要预先制备不同稀释度的菌悬液,并添加相应的抗生素抑制不需要的微生物,例如,添加链霉素25~50U/mL抑制细菌;添加0.5%重铬酸钾液或制霉素50 U/mL 抑制霉菌。

通过10倍稀释以及平板分离、平板涂布和平板划线等操作,微生物可在平板上分散成单个的个体,经过适宜条件培养,单个个体可形成单个菌落。

挑取单个菌落转接至新鲜平板上,即可使目的菌种纯化。

1.菌种的分离纯化:从混杂微生物群体中获得只含有某一种或某一株微生物的过程称为微生物分离与纯化。

在分子生物学的研究及应用中,不仅需要通过分离纯化技术从混杂的天然微生物群中分离出特定的微生物,而且还必须随时注意保持微生物纯培养物的“单一性”,防止其他微生物的混入。

2.平板涂布法:因为将微生物悬液先加到较烫的培养基中再倒平板易造成某些热敏感菌的死亡,且采用稀释倒平板法也会使一些严格好氧菌因被固定在琼脂中间缺乏氧气而影响其生长,因此在微生物学研究中常用的纯种分离方法是涂布平板法。

用途上,一般多用于从菌种的纯化;优点是可以观察菌落特征,对混合菌进行分离;但不能计数3.平板划线法:最简单的分离微生物的方法是平板划线法,其原理是将微生物样品在固体培养基表面多次作“由点到线”稀释而达到分离目的的。

划线的方法很多,常见的比较容易出现单个菌落的划线方法有斜线法、曲线法、方格法、放射法、四格法等。

用途一般多用于筛选菌株。

初中生物《细菌》教案

年级:初中生物

教学目标:

1. 了解细菌的基本特征和功能;

2. 理解细菌在日常生活和环境中的重要性;

3. 掌握细菌的繁殖方式和对人类健康的影响;

教学内容:

1. 细菌的基本特征和分类;

2. 细菌在生活和环境中的作用;

3. 细菌的繁殖方式和传播途径;

4. 细菌对人类健康的影响。

教学过程:

一、引入:

通过展示一些有关细菌的图片或视频,引起学生的兴趣,激发他们对细菌的好奇和求知欲。

二、认识细菌:

1. 介绍细菌的基本特征和分类,让学生了解细菌与其他微生物的区别;

2. 讨论细菌在生活和环境中的作用,引导学生思考细菌对我们生活的重要性。

三、了解细菌的繁殖方式和影响:

1. 分析细菌的繁殖方式,引导学生探讨细菌的快速增长对环境和人类健康的影响;

2. 讨论细菌通过哪些途径传播给人类,引导学生掌握细菌感染的预防措施。

四、梳理总结:

1. 回顾本节课学到的知识,强调细菌对我们生活的重要性;

2. 提醒学生注意个人卫生习惯,预防细菌感染。

五、作业布置:

布置与细菌相关的作业,鼓励学生通过自主学习进一步了解细菌的知识,并写出对细菌的感想和见解。

教学反思:

教师应根据学生的学习情况和兴趣进行调整,灵活地引导学生探索细菌的奥秘,提高学生对细菌的认识和理解。

《细菌》教学设计一、教材分析《细菌》是人教版八年级上册第五单元第四章第二节的内容,本章教材的引入是从细菌和真菌在生物圈中的分布开始的,教学内容是按照从宏观到微观的顺序呈现的,从学生最熟悉的环境启发他们进入微观的环境中去。

教材在本节以科学探究的过程为脉络安排内容,讲述细菌的发现过程,引导学生了解细菌的形态结构特征,侧重引导学生自己去通过与动植物细胞进行比较,来归纳出细菌的主要特征,让学生在主动参与教学活动中获得基础知识,发展相关的情感、态度和价值观。

我在制作课件和学案时都着重体现了这些方面。

本节课在整章的编排上起到了承上启下的作用,承上是对前面所学的细菌和真菌的分布的延续,启下是为后面讨论细菌和真菌在生物圈中的作用做铺垫,通过本节课的学习能使学生体会细菌和我们有着密切的关系。

因此,本节课在整个初中生物教学中,都占据着至关重要的地位。

二、教学目标1.能描述细菌的形态、结构等主要特征。

2.通过与动植物细胞的比较,掌握细菌的营养方式和生殖方式。

3.了解细菌的发现过程,认同科学的发展与技术的进步密切相关。

三、教学重难点:1.教学重点:细菌的形态结构2.教学难点:细菌的营养方式和生殖方式四、学情分析八年级学生对新知识普遍有较浓厚的兴趣,个体表现欲望比较强烈,在课堂上参与课堂活动的积级性普遍较高。

但是他们对生物知识的体会比较直观和片面,特别对微生物缺乏认识,对科学的探究能力相对欠缺。

因此,在设计本节课时,要注重训练学生自主学习和合作探究的能力,让学生亲身体验知识的产生过程,激发学生探求知识的欲望。

五、教学过程(一)情境导入“破伤风”一词,你们一定不陌生。

那你们知道破伤风是由什么引起的吗?什么样的伤口才容易得破伤风呢?前面我们了解了细菌和真菌的分布,知道了细菌可以说是无处不在,比如我们的手上、身上、书本上等等,甚至是空气中,但我们能看见它们吗?你了解细菌吗?今天我们就来学习细菌的有关知识。

(二)合作探究,交流展示学习任务一:细菌的发现自学课本P71—72页内容,完成下面的填空,分小组展示:1.最先发现细菌的人是,他利用发现了细菌。

一、教案设计:1.1 教学目标:让学生了解细菌的基本概念、形态结构、生活习性和对人类的影响。

1.2 教学重点:细菌的基本概念、形态结构、生活习性。

1.3 教学难点:细菌的形态结构和生命活动。

1.4 教学方法:采用讲授法、实验法、讨论法。

1.5 教学准备:PPT、显微镜、细菌标本、实验材料。

1.6 教学过程:Step 1:引入新课通过展示细菌图片,引导学生思考:你们知道这是什么吗?它们有什么特点?Step 2:讲授细菌的基本概念介绍细菌的定义、分类、分布等基本知识。

Step 3:讲解细菌的形态结构详细介绍细菌的细胞结构、特殊结构等。

Step 4:演示细菌的观察实验引导学生使用显微镜观察细菌标本,并解释观察到的现象。

Step 5:讨论细菌的生活习性分析细菌的营养方式、繁殖方式、生存环境等。

Step 6:总结与反思回顾本节课所学内容,引导学生思考细菌与人类的关系。

二、教学反思:2.1 教学效果:通过本节课的学习,学生基本掌握了细菌的基本概念、形态结构和生命活动,能够运用所学知识分析细菌在自然界和人类生活中的作用。

2.2 教学亮点:采用多媒体教学手段,直观展示细菌的形态结构,提高了学生的学习兴趣;实验环节让学生亲身体验,增强了学生的实践操作能力。

2.3 改进措施:在讲授细菌的生活习性时,可以结合更多实例,让学生更加深入地了解细菌与人类生活的关系;增加课后作业,巩固所学知识。

三、教学设计:3.1 教学目标:让学生了解细菌的基本概念、形态结构、生活习性和对人类的影响。

3.2 教学重点:细菌的基本概念、形态结构、生活习性。

3.3 教学难点:细菌的形态结构和生命活动。

3.4 教学方法:采用讲授法、实验法、讨论法。

3.5 教学准备:PPT、显微镜、细菌标本、实验材料。

3.6 教学过程:Step 1:引入新课通过展示细菌图片,引导学生思考:你们知道这是什么吗?它们有什么特点?Step 2:讲授细菌的基本概念介绍细菌的定义、分类、分布等基本知识。

一、教学目标:1. 让学生了解细菌的基本特征,包括形态、结构和生殖方式。

2. 让学生了解细菌在自然界中的作用和与人类生活的关系。

3. 培养学生的观察能力、实验操作能力和思考能力。

二、教学重点:1. 细菌的基本特征。

2. 细菌在自然界中的作用和与人类生活的关系。

三、教学难点:1. 细菌的形态和结构。

2. 细菌的生殖方式。

四、教学方法:1. 采用观察法,让学生观察细菌的形态和结构。

2. 采用实验法,让学生了解细菌的生殖方式。

3. 采用讲授法,讲解细菌在自然界中的作用和与人类生活的关系。

五、教学准备:1. 准备细菌的图片和模型,用于观察和讲解。

2. 准备细菌培养基和显微镜,用于实验。

3. 准备相关资料,用于讲解细菌在自然界中的作用和与人类生活的关系。

六、教学过程:1. 导入:通过展示细菌的图片,引起学生的兴趣,简要介绍细菌的基本概念。

2. 新课导入:讲解细菌的形态和结构,包括球菌、杆状菌和螺旋菌等。

3. 课堂互动:学生通过观察细菌模型,加深对细菌结构的理解。

4. 实验操作:学生分组进行实验,观察细菌的生殖方式。

5. 课堂讨论:学生分享实验结果,讨论细菌的生殖方式。

6. 知识拓展:讲解细菌在自然界中的作用,如分解有机物、氮循环等。

7. 生活联系:讲解细菌与人类生活的关系,如食品腐败、疾病传播等。

9. 布置作业:让学生绘制细菌的形态和结构示意图,加深对细菌的理解。

七、教学反思:在课后,教师应反思本节课的教学效果,包括学生的参与度、理解程度和反馈。

教师也应对教学方法进行调整,以提高教学效果。

八、教学评价:1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答和实验操作等情况。

2. 作业完成情况:检查学生绘制的细菌示意图,评估其对细菌的理解程度。

3. 知识测试:通过笔试或口头测试,评估学生对细菌知识的掌握程度。

九、拓展活动:组织学生进行细菌观察比赛,让学生在实践中提高观察和实验操作能力。

十、教学资源:1. 细菌的图片和模型。

实验报告课程名称:环境微生物学实验实验类型:综合实验实验项目名称:微生物的分离与培养与菌落观察学生姓名:专业:环境工程学号:同组学生姓名:指导老师:实验地点:实验日期:2018 年 10月16日一、实验目的和要求1.掌握微生物接种培养技术2.掌握微生物分离纯化技术3.学习并掌握放菌落形态结构的观察方法,认识并理解它们的形态特征。

二、实验内容和原理土壤是微生物生活的大本营,是寻找和发现具有重要价值微生物的主要菌源。

在不同土壤中,各类微生物的数量千差万别。

为了分离获得某种微生物,需要预先制备不同稀释度的菌悬液,并添加相应的抗生素抑制不需要的微生物,例如,添加链霉素25~50U/mL抑制细菌;添加0.5%重铬酸钾液或制霉素50 U/mL 抑制霉菌。

通过10倍稀释以及平板分离、平板涂布和平板划线等操作,微生物可在平板上分散成单个的个体,经过适宜条件培养,单个个体可形成单个菌落。

挑取单个菌落转接至新鲜平板上,即可使目的菌种纯化。

1.菌种的分离纯化:从混杂微生物群体中获得只含有某一种或某一株微生物的过程称为微生物分离与纯化。

在分子生物学的研究及应用中,不仅需要通过分离纯化技术从混杂的天然微生物群中分离出特定的微生物,而且还必须随时注意保持微生物纯培养物的“单一性”,防止其他微生物的混入。

2.平板涂布法:因为将微生物悬液先加到较烫的培养基中再倒平板易造成某些热敏感菌的死亡,且采用稀释倒平板法也会使一些严格好氧菌因被固定在琼脂中间缺乏氧气而影响其生长,因此在微生物学研究中常用的纯种分离方法是涂布平板法。

用途上,一般多用于从菌种的纯化;优点是可以观察菌落特征,对混合菌进行分离;但不能计数3.平板划线法:最简单的分离微生物的方法是平板划线法,其原理是将微生物样品在固体培养基表面多次作“由点到线”稀释而达到分离目的的。

划线的方法很多,常见的比较容易出现单个菌落的划线方法有斜线法、曲线法、方格法、放射法、四格法等。

用途一般多用于筛选菌株。

《细菌》教案设计及反思一、教学目标:1. 让学生了解细菌的基本特征,包括形态、结构和生活方式。

2. 使学生掌握细菌的分类和繁殖方式。

3. 培养学生的观察能力和实验操作能力。

4. 提高学生对微生物学的兴趣和认识。

二、教学内容:1. 细菌的基本特征。

2. 细菌的分类和繁殖方式。

3. 细菌在自然界中的作用。

4. 细菌与人类生活的关系。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:细菌的基本特征、分类和繁殖方式。

2. 教学难点:细菌的繁殖方式和在自然界中的作用。

四、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究细菌的相关知识。

2. 利用多媒体课件,展示细菌的形态和结构。

3. 进行实验操作,让学生直观地观察细菌的生长和繁殖。

4. 开展小组讨论,培养学生的合作能力。

五、教学过程:1. 导入新课:通过提问方式引导学生思考微生物与人类生活的关系,引出细菌这一主题。

2. 讲授细菌的基本特征:介绍细菌的形态、结构和生活方式。

3. 展示细菌的分类和繁殖方式:利用多媒体课件,展示不同类型的细菌及其繁殖方式。

4. 实验操作:让学生亲自操作显微镜,观察细菌的形态和结构。

5. 小组讨论:分组讨论细菌在自然界中的作用和与人类生活的关系。

6. 总结与反思:对本节课的内容进行总结,引导学生反思自己在学习过程中的收获和不足。

7. 作业布置:布置相关练习题,巩固所学知识。

教案反思:在本次教学过程中,学生对细菌的基本特征和分类有了较为深入的了解,但在实验操作环节,部分学生对显微镜的使用还不够熟练,需要在今后的教学中加强练习。

在小组讨论环节,部分学生参与度不高,可以考虑采用更多形式的活动,提高学生的积极性。

总体来说,本节课达到了预期的教学目标,但在个别环节仍需改进。

六、教学拓展:1. 介绍细菌在微生物学中的应用,如微生物发酵、生物制药等。

2. 探讨细菌在环境保护和污水处理中的作用。

3. 引导学生关注微生物学科的最新研究成果。

七、教学评价:1. 评价学生对细菌基本特征、分类和繁殖方式的掌握程度。

七年级生物上册《细菌》教案一、教学目标1. 让学生了解细菌的概念、结构和特点。

2. 使学生掌握细菌的繁殖方式和生命周期。

3. 培养学生对细菌在自然界中作用的认识。

4. 提高学生对微生物学的基本兴趣和探究欲望。

二、教学重点与难点1. 教学重点:细菌的结构、繁殖方式及其在自然界中的作用。

2. 教学难点:细菌的繁殖方式和生命周期的理解。

三、教学方法1. 采用问题驱动法引导学生探究细菌的特点。

2. 使用案例分析法讲解细菌在自然界中的作用。

3. 利用互动讨论法加深学生对细菌繁殖方式的理解。

四、教学准备1. 准备PPT课件,包括细菌的结构、繁殖方式等图片和动画。

2. 准备相关案例,展示细菌在自然界中的作用。

3. 准备纸模型或实物模型,帮助学生理解细菌的结构。

五、教学过程1. 引入新课:通过提问方式引导学生回顾之前学习的细胞知识,为新课的学习做好铺垫。

2. 讲解细菌的结构:使用PPT课件展示细菌的结构图片,讲解细菌的细胞壁、细胞膜、细胞质和未成形的细胞核等组成部分。

3. 讲解细菌的繁殖方式:使用PPT课件展示细菌的繁殖动画,讲解细菌通过二分裂进行繁殖的过程。

4. 讲解细菌的生命周期:介绍细菌的生命周期,包括生长、繁殖和死亡等阶段。

5. 案例分析:通过展示相关案例,让学生了解细菌在自然界中的作用,如细菌在土壤改良、废水处理等方面的应用。

6. 互动讨论:引导学生分组讨论细菌的繁殖方式和生命周期的特点,分享彼此的学习心得。

7. 总结与评价:对本节课的内容进行总结,强调细菌的结构、繁殖方式和生命周期的关键点。

8. 布置作业:设计相关的练习题,巩固学生对细菌知识的理解。

六、教学拓展1. 介绍细菌与人类生活的关系:讲解细菌在食品制作、医药研发等方面的应用。

2. 探讨细菌的分布范围:引导学生思考细菌在自然界中的分布规律及其对环境的影响。

七、课堂小结1. 回顾本节课所学内容,梳理细菌的结构、繁殖方式及其在自然界中的作用。

2. 强调细菌知识在实际生活中的应用和重要性。

初中生物认识细菌教案【教学目标】1. 了解细菌的分类和结构特点;2. 掌握细菌的生活习性和传播途径;3. 理解细菌对人类的作用和危害。

【教学重点】1. 细菌的分类和结构特点;2. 细菌的生活习性和传播途径;3. 细菌对人类的作用和危害。

【教学难点】1. 细菌的结构特点;2. 细菌的传播途径;3. 细菌对人类的危害。

【教学准备】1. PowerPoint课件;2. 实验用细菌培养皿和试剂;3. 细菌手册和图书。

【教学过程】一、导入(5分钟)通过图片展示不同种类的细菌,让学生猜测细菌的特点和作用。

二、讲解细菌的分类和结构特点(15分钟)1. 分类:根据细菌的形态和生活习性,区分出球菌、杆菌和螺旋菌等不同种类的细菌;2. 结构特点:细菌主要由细胞壁、细胞膜和细胞质等部分组成,辅助图示进行讲解。

三、实验观察(20分钟)1. 让学生观察实验用细菌培养皿中的细菌形态和生长情况;2. 引导学生观察并记录实验现象,分析不同种类细菌的生长特点。

四、讨论细菌的生活习性和传播途径(15分钟)1. 讲解细菌在空气、水和食物中的传播途径;2. 引导学生探讨细菌在日常生活中的传播途径,提出预防传播的方法。

五、总结细菌对人类的作用和危害(10分钟)1. 总结细菌在生态系统中的作用,如分解有机物、产生抗生素等;2. 指出细菌对人类可能带来的危害,如引起传染病等。

【课堂作业】1. 设计一个实验检测不同种类细菌的生长速度;2. 查找一种细菌引发的传染病,了解其传播途径和预防方法。

【教学反馈】1. 回答学生提出的问题;2. 收集学生对本课内容的总结和思考反馈。

《细菌》教学设计《细菌》教学设计1一、教材分析《细菌》一课是八年级下册第七单元第22章第4节第一课的内容。

《细菌》的细胞结构是没有真正的细胞核,从植物界划分出来,构成了微生物中的一员,体现了生物的多样性。

《细菌》和一些腐生菌分解动植物的尸体,在自然界中起到物质循环的作用;与人类的关系十分密切;在生产和生活中应用十分广泛,在生物圈中起着非常重要的作用。

二、学习目标分析1、知识目标:描述细菌的形态结构、生命活动特点和在自然界中的作用及与人类的密切关系,对细菌在生物圈中起着非常重要作用的认识。

2、过程与方法:学生通过观察、分析讨论和归纳与总结的过程,获得自主、合作与探究性学习的方法,各种能力得到了提高。

3、情感态度与价值观:了解细菌对人类有害的一面,学生懂得了讲究卫生的道理;细菌对人类的两面性,学生树立了能一分为二看待事物的辨证唯物主义世界观;细菌没有真正的细胞核,从植物界里划分出来属于微生物的范畴,总结出了生物具有多样性;有些细菌有夹膜、产生芽孢抵抗不良的环境,说明生物是适应环境的。

4、教学重点:(1)描述细菌的形态结构、生命活动特点和在自然界中的作用及与人类的密切关系,对细菌在生物圈中起着非常重要作用的认识。

(2)各种能力的提高(3)情感态度与价值观的提升三、学习者特征分析1、上课学生是西昌市民族中学八年级2班的,大部分生物学基础知识已学过,基础知识掌握较好,对本节课顺利完成奠定了坚实的基础。

2、本班大多数学生积极活跃,思维敏捷,师生互动顺畅。

3、细菌非常小看不见,教学内容抽象,现有条件下无法完成实验,必须借助多媒体手段辅助教学。

四、教学设计思路从生活(外科大夫给病人做手术时为什么要对病人进行消毒?)入手导入新课(板书:细菌)——细菌的分布与大小(我发放的资料介绍细菌分布的实验和细菌的大小,由学生阅读回答)——细菌的形态(播放多媒体课件,学生观察)——细菌的结构(学生阅读教材、观察多媒体课件,先独立观察思考,然后小组讨论交流,汇报总结)——细菌的生命活动特点(复习提问、播放多媒体课件,总结归纳生殖特点和营养方式)——细菌在自然界中的作用(播放多媒体课件,学生观察总结)——细菌与人类的关系(学生阅读资料和利用已有的生活经验组成甲乙两队进行辩论,教师补充)——反馈、总结与评价(给学生提出问题的机会,由其他同学解答或老师解答;老师提出一些问题,由学生小组讨论后回答。

高中生物放线菌教案

一、教学目标:

1. 了解放线菌的基本特征和生活习性。

2. 掌握放线菌的分类和生物学特征。

3. 了解放线菌在生物学上的重要意义。

4. 能够运用所学知识解决与放线菌相关的问题。

二、教学重点:

1. 放线菌的基本特征和生活习性。

2. 放线菌的分类和生物学特征。

三、教学难点:

1. 放线菌的生物学特征。

2. 学生理解放线菌对生态系统的影响。

四、教学内容:

1. 放线菌的基本特征和生活习性。

2. 放线菌的分类和生物学特征。

3. 放线菌在生物学上的重要意义。

五、教学过程:

1. 导入:通过展示放线菌的图片或视频,引起学生对放线菌的兴趣。

2. 学习放线菌的基本特征和生活习性。

3. 讲解放线菌的分类和生物学特征,引导学生了解放线菌在生物学上的重要性。

4. 组织学生进行放线菌实验,让学生亲自观察和探索放线菌的生态特点。

5. 引导学生思考放线菌对生态系统的影响,并展开讨论。

6. 总结课堂内容,强调放线菌在生物学上的重要意义。

七、教学评价:

1. 考察学生对放线菌的认识和理解程度。

2. 通过实验数据和讨论成果评价学生对放线菌生活习性的掌握情况。

3. 考察学生对放线菌生态影响的思考和表达能力。

八、教学拓展:

1. 鼓励学生开展更多的实验,深入研究放线菌的生物学特征。

2. 鼓励学生参加相关竞赛和活动,提高对放线菌的了解和研究水平。

以上是一份高中生物放线菌教案范本,希望可以帮助您更好地开展相关教学工作。

祝教学顺利!。

第13章土壤里的生物

第2节土壤里的微生物(第1课时)

镇江市第四中学赵艳

一、教学目标:

1. 知识目标

(1)说出土壤里主要的微生物种类。

(2)说出细菌的三种形态和基本结构,并与植物细胞、动物细胞比较细胞结构的异同点。

(3)说出放线菌的结构特点。

2. 能力目标

(1)观察图片或视频资料,描述细菌、放线菌的形态结构特点。

(2)比较细菌细胞与动物细胞、植物细胞的异同点,推测细菌的营养方式。

(3)模拟探究细菌繁殖的速度,体验用数学手段研究生物学问题的科学方法。

3. 情感态度与价值观目标

(1)探究土壤微生物对落叶的分解作用,认同土壤微生物对自然界的意义。

(2)关注生活中的细菌,养成健康的生活方式。

二、教学重难点:

描述细菌的主要特征。

三、教学过程:

毛线;这是用的橡皮泥;下面3

型。

张是立体模型,用的是塑料泡沫,

或者是纸团。

同学们,你有兴趣

也制作一个“细菌结构”模型吗?

你有与众不同的创意吗?请课后

DIY一个细菌结构模型。

今天的课就上到这里。

下节课,我们将继续研究土壤里的其它微生

物。

同学们,再见!

四、板书设计:。