慢性乙型肝炎应用免疫调节药治疗的效果分析

- 格式:pdf

- 大小:236.87 KB

- 文档页数:2

乙肝临床应用药物治疗指南乙肝是一种由乙型肝炎病毒引起的肝炎,严重者可能导致肝硬化、肝癌等并发症。

目前,乙肝的治疗主要包括药物治疗和干预治疗两种方式。

药物治疗在乙肝治疗中占据着重要地位,本文将针对乙肝的临床应用药物治疗进行详细介绍。

一、抗病毒治疗药物1. 拉米夫定(LAM, Lamivudine)拉米夫定是一种核苷类似物,通过抑制乙型肝炎病毒的逆转录酶,从而阻断病毒的复制。

临床应用时,口服给药,每日一次。

副作用主要包括乳酸性酸中毒、乳酸性肾病、周围神经病变等,因此患者在使用过程中需密切监测肾功能。

2. 替比夫定(TDF, Tenofovir Disoproxil Fumarate)替比夫定是一种核苷类似物,同样是通过抑制乙型肝炎病毒的逆转录酶来抑制病毒复制。

临床应用时,口服给药,每日一次。

与拉米夫定相比,替比夫定的疗效更为显著,副作用更少,但部分患者可能出现肾功能损害等不良反应。

3. 替诺福韦(ETV, Entecavir)替诺福韦是一种核苷类似物,通过抑制病毒逆转录酶来阻断病毒复制。

临床应用时,口服给药,每日一次。

替诺福韦在临床中被广泛应用,并且疗效稳定,副作用小,是一种常用的抗病毒治疗药物。

二、免疫调节治疗药物1. 干扰素干扰素是一类具有免疫调节作用的药物,可以有效调节机体免疫功能,增强机体抵抗力,从而达到抑制乙型肝炎病毒复制的目的。

临床应用时,通常每周注射一次。

干扰素的副作用较多,包括发热、肌肉疼痛、疲乏等,因此在使用时需密切关注患者的不良反应。

2. 利巴韦林(LVB, Lamivudine)利巴韦林是一种核苷类似物,除了具有抗病毒作用外,还具有一定的免疫调节作用。

临床应用时,口服给药,每日一次。

利巴韦林在治疗乙肝时常用于复发性肝炎或者免疫抑制期的治疗。

三、肝脏保护药物1. 波生坦(Bosentan)波生坦是一种内皮素受体拮抗剂,主要用于治疗门脉性高压。

在乙肝合并门脉高压的患者中,波生坦可减轻门脉系统的高压,预防并减缓相关并发症的发生。

《艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎患者疗效与安全性分析》一、引言慢性乙型肝炎(CHB)是一种全球性传染病,其治疗一直是临床关注的重点。

近年来,随着抗病毒药物的不断发展,艾米替诺福韦(Tenofovir Alafenamide,TAF)作为新型抗病毒药物,在治疗慢性乙型肝炎方面取得了显著的疗效。

本文旨在分析艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效与安全性,为临床治疗提供参考依据。

二、研究方法本研究采用回顾性分析方法,收集了某医院近两年内接受艾米替诺福韦治疗的慢性乙型肝炎患者资料。

所有患者均按照治疗指南进行诊断和治疗,并进行了至少6个月的随访。

研究数据包括患者的基本情况、治疗效果、不良反应等。

三、艾米替诺福韦的疗效分析1. 病毒学应答艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎患者的病毒学应答显著。

经过治疗,患者的乙肝病毒(HBV)DNA水平明显下降,且在短期内即可达到较低水平。

与治疗前相比,治疗后HBV DNA的抑制率显著提高,表明艾米替诺福韦具有较好的抗病毒作用。

2. 肝功能改善艾米替诺福韦治疗可显著改善慢性乙型肝炎患者的肝功能。

治疗后,患者的谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)等肝功能指标明显降低,肝脏炎症得到有效控制。

3. 肝脏病理学变化通过对患者的肝脏病理学检查,发现艾米替诺福韦治疗可改善肝脏组织学病变。

治疗后,肝脏炎症活动度降低,肝纤维化程度减轻,肝细胞损伤得到改善。

四、艾米替诺福韦的安全性分析艾米替诺福韦在治疗慢性乙型肝炎患者过程中表现出良好的安全性。

常见的不良反应包括胃肠道不适、头痛、乏力等,多数为轻度或中度,且多数情况下可自行缓解或通过调整药物剂量等方式进行控制。

同时,对肾功能的影响较小,不易引起肾功能损伤。

在长期随访过程中,未发现严重的不良反应或药物相互作用。

五、结论通过对艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效与安全性分析,我们发现艾米替诺福韦在治疗过程中表现出显著的抗病毒作用和改善肝功能的优势。

慢性乙型肝炎免疫机制的研究【摘要】慢性乙型肝炎是一种导致肝脏炎症和损害的慢性感染性疾病,在免疫机制的研究中备受关注。

本文通过探讨免疫机制的基本概念、慢性乙型肝炎的免疫异常、免疫治疗策略、病毒学与免疫学的关系以及免疫耐受与疫苗研究,总结了慢性乙型肝炎免疫机制的研究成果。

未来研究方向包括深入探索免疫治疗策略、研发更有效的疫苗以及提高免疫耐受能力。

展望未来,慢性乙型肝炎免疫机制的研究将为临床应用带来新的突破,为患者提供更好的治疗方案和预防措施。

【关键词】慢性乙型肝炎、免疫机制、免疫异常、免疫治疗、病毒学、免疫学、免疫耐受、疫苗研究、研究成果、未来研究方向、临床应用前景。

1. 引言1.1 慢性乙型肝炎免疫机制的研究慢性乙型肝炎是一种由乙型肝炎病毒感染引起的慢性炎症性肝病。

免疫机制在慢性乙型肝炎的发展过程中扮演了重要角色。

对慢性乙型肝炎免疫机制的研究具有重要意义,可以为该疾病的治疗提供新的思路和方法。

慢性乙型肝炎免疫机制的研究涉及免疫机制的基本概念、慢性乙型肝炎的免疫异常、免疫治疗策略的研究进展、病毒学与免疫学的相互关系以及免疫耐受与疫苗研究等方面。

通过深入研究慢性乙型肝炎的免疫机制,可以更好地理解该疾病的发病机制,为疾病的预防和治疗提供科学依据。

本文旨在系统地总结慢性乙型肝炎免疫机制的研究成果,分析当前研究的不足之处,探讨未来研究的方向,并展望慢性乙型肝炎免疫机制研究在临床应用上的前景。

通过全面、深入地研究,可以为慢性乙型肝炎的治疗和预防提供更为有效的策略,从而减少病患的痛苦并提高生活质量。

2. 正文2.1 免疫机制的基本概念免疫机制是人体抵抗病原体侵袭的重要防御系统,由各种细胞和蛋白分子相互组成。

免疫机制主要包括先天免疫和后天免疫两大部分。

先天免疫是非特异性的防御系统,包括皮肤、黏膜屏障、巨噬细胞等,能够迅速识别并消灭病原体。

后天免疫是针对特定病原体的免疫反应,涉及到T细胞和B细胞等细胞的复杂协作。

T细胞主要负责细胞免疫,B细胞则产生抗体进行体液免疫。

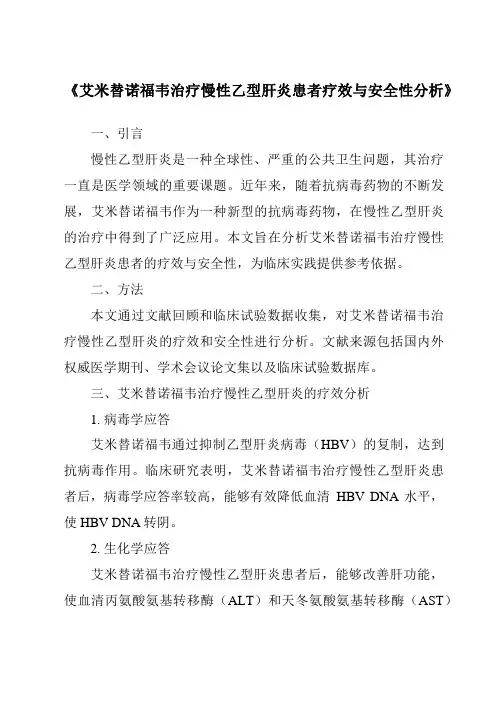

《艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎患者疗效与安全性分析》一、引言慢性乙型肝炎是一种全球性、严重的公共卫生问题,其治疗一直是医学领域的重要课题。

近年来,随着抗病毒药物的不断发展,艾米替诺福韦作为一种新型的抗病毒药物,在慢性乙型肝炎的治疗中得到了广泛应用。

本文旨在分析艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效与安全性,为临床实践提供参考依据。

二、方法本文通过文献回顾和临床试验数据收集,对艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎的疗效和安全性进行分析。

文献来源包括国内外权威医学期刊、学术会议论文集以及临床试验数据库。

三、艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎的疗效分析1. 病毒学应答艾米替诺福韦通过抑制乙型肝炎病毒(HBV)的复制,达到抗病毒作用。

临床研究表明,艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎患者后,病毒学应答率较高,能够有效降低血清HBV DNA水平,使HBV DNA转阴。

2. 生化学应答艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎患者后,能够改善肝功能,使血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天冬氨酸氨基转移酶(AST)水平恢复正常。

生化学应答对于评估治疗效果和预测疾病预后具有重要意义。

3. 组织学应答艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎患者后,能够改善肝脏组织学病变,减轻炎症和纤维化程度。

组织学应答是评估治疗效果的重要指标之一。

四、艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎的安全性分析艾米替诺福韦在治疗慢性乙型肝炎患者过程中,总体表现出良好的安全性。

常见的不良反应包括头痛、乏力、恶心等,多为轻度至中度,且多数可自行缓解。

此外,艾米替诺福韦对肾功能有一定影响,需定期监测肾功能。

在遵循医嘱和合理用药的前提下,艾米替诺福韦的安全性较高。

五、结论通过本文的分析,可以看出艾米替诺福韦治疗慢性乙型肝炎患者具有较好的疗效和安全性。

艾米替诺福韦能够显著降低血清HBV DNA水平,改善肝功能,减轻肝脏组织学病变,为慢性乙型肝炎患者提供了新的治疗选择。

同时,艾米替诺福韦的不良反应多为轻度至中度,且多为自限性,对肾功能有一定影响,需定期监测。

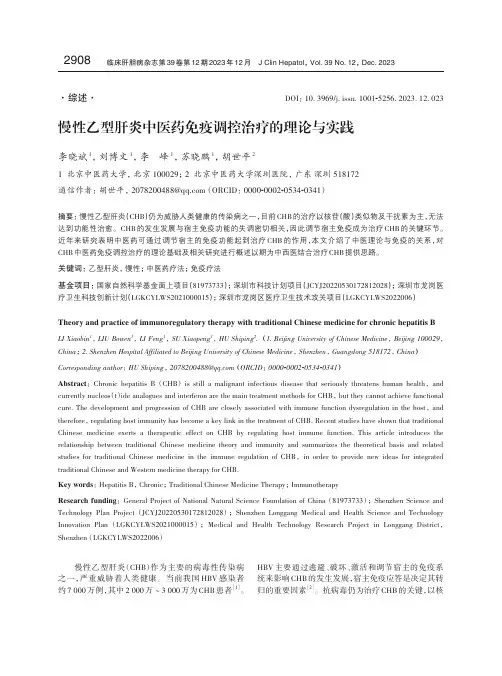

慢性乙型肝炎中医药免疫调控治疗的理论与实践李晓斌1,刘博文1,李峰1,苏晓鹏1,胡世平21 北京中医药大学,北京 100029;2 北京中医药大学深圳医院,广东深圳 518172通信作者:胡世平,*****************(ORCID: 0000-0002-0534-0341)摘要:慢性乙型肝炎(CHB)仍为威胁人类健康的传染病之一,目前CHB的治疗以核苷(酸)类似物及干扰素为主,无法达到功能性治愈。

CHB的发生发展与宿主免疫功能的失调密切相关,因此调节宿主免疫成为治疗CHB的关键环节。

近年来研究表明中医药可通过调节宿主的免疫功能起到治疗CHB的作用,本文介绍了中医理论与免疫的关系,对CHB中医药免疫调控治疗的理论基础及相关研究进行概述以期为中西医结合治疗CHB提供思路。

关键词:乙型肝炎,慢性;中医药疗法;免疫疗法基金项目:国家自然科学基金面上项目(81973733);深圳市科技计划项目(JCYJ20220530172812028);深圳市龙岗医疗卫生科技创新计划(LGKCYLWS2021000015);深圳市龙岗区医疗卫生技术攻关项目(LGKCYLWS2022006)Theory and practice of immunoregulatory therapy with traditional Chinese medicine for chronic hepatitis BLI Xiaobin1, LIU Bowen1, LI Feng1, SU Xiaopeng1, HU Shiping2.(1. Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029,China; 2. Shenzhen Hospital Affiliated to Beijing University of Chinese Medicine, Shenzhen, Guangdong 518172, China)Corresponding author: HU Shiping,*****************(ORCID: 0000-0002-0534-0341)Abstract:Chronic hepatitis B (CHB)is still a malignant infectious disease that seriously threatens human health,and currently nucleos(t)ide analogues and interferon are the main treatment methods for CHB, but they cannot achieve functional cure. The development and progression of CHB are closely associated with immune function dysregulation in the host, and therefore, regulating host immunity has become a key link in the treatment of CHB. Recent studies have shown that traditional Chinese medicine exerts a therapeutic effect on CHB by regulating host immune function. This article introduces the relationship between traditional Chinese medicine theory and immunity and summarizes the theoretical basis and related studies for traditional Chinese medicine in the immune regulation of CHB,in order to provide new ideas for integrated traditional Chinese and Western medicine therapy for CHB.Key words:Hepatitis B, Chronic; Traditional Chinese Medicine Therapy; ImmunotherapyResearch funding:General Project of National Natural Science Foundation of China (81973733); Shenzhen Science and Technology Plan Project (JCYJ20220530172812028);Shenzhen Longgang Medical and Health Science and Technology Innovation Plan (LGKCYLWS2021000015);Medical and Health Technology Research Project in Longgang District,Shenzhen (LGKCYLWS2022006)慢性乙型肝炎(CHB)作为主要的病毒性传染病之一,严重威胁着人类健康。

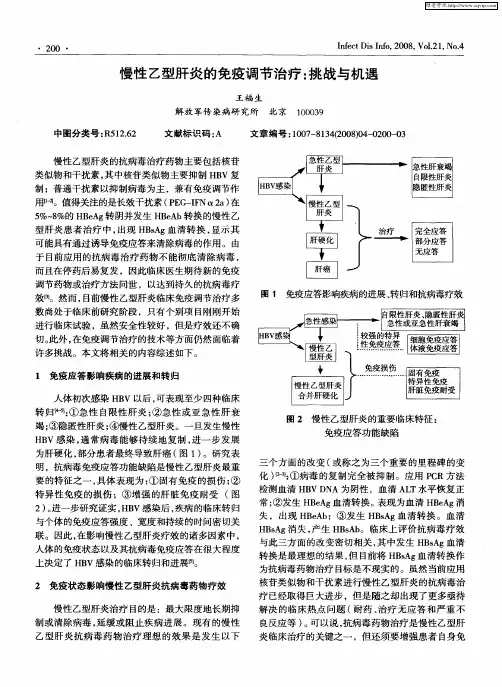

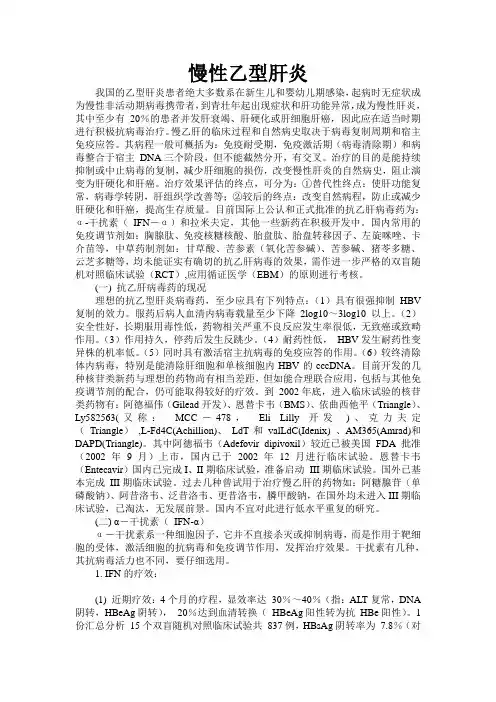

慢性乙型肝炎我国的乙型肝炎患者绝大多数系在新生儿和婴幼儿期感染,起病时无症状成为慢性非活动期病毒携带者,到青壮年起出现症状和肝功能异常,成为慢性肝炎,其中至少有20%的患者并发肝衰竭、肝硬化或肝细胞肝癌,因此应在适当时期进行积极抗病毒治疗。

慢乙肝的临床过程和自然病史取决于病毒复制周期和宿主免疫应答。

其病程一般可概括为:免疫耐受期,免疫激活期(病毒清除期)和病毒整合于宿主DNA三个阶段,但不能截然分开,有交叉。

治疗的目的是能持续抑制或中止病毒的复制,减少肝细胞的损伤,改变慢性肝炎的自然病史,阻止演变为肝硬化和肝癌。

治疗效果评估的终点,可分为:①替代性终点:使肝功能复常,病毒学转阴,肝组织学改善等;②较后的终点:改变自然病程,防止或减少肝硬化和肝癌,提高生存质量。

目前国际上公认和正式批准的抗乙肝病毒药为:α-干扰素(IFN-α)和拉米夫定,其他一些新药在积极开发中。

国内常用的免疫调节剂如:胸腺肽、免疫核糖核酸、胎盘肽、胎盘转移因子、左旋咪唑、卡介苗等,中草药制剂如:甘草酸、苦参素(氧化苦参碱)、苦参碱、猪苓多糖、云芝多糖等,均未能证实有确切的抗乙肝病毒的效果,需作进一步严格的双盲随机对照临床试验(RCT),应用循证医学(EBM)的原则进行考核。

(一) 抗乙肝病毒药的现况理想的抗乙型肝炎病毒药,至少应具有下列特点:(1)具有很强抑制HBV 复制的效力。

服药后病人血清内病毒载量至少下降2log10~3log10以上。

(2)安全性好,长期服用毒性低,药物相关严重不良反应发生率很低,无致癌或致畸作用。

(3)作用持久,停药后发生反跳少。

(4)耐药性低,HBV发生耐药性变异株的机率低。

(5)同时具有激活宿主抗病毒的免疫应答的作用。

(6)较终清除体内病毒,特别是能清除肝细胞和单核细胞内HBV的cccDNA。

目前开发的几种核苷类新药与理想的药物尚有相当差距,但如能合理联合应用,包括与其他免疫调节剂的配合,仍可能取得较好的疗效。

先锋霉素颗粒剂联合免疫细胞治疗乙肝慢性肝炎的联合效果研究乙肝慢性肝炎是一种影响全球范围内人口健康的重要公共卫生问题,其发病率和死亡率较高。

目前,乙肝病毒感染的治疗主要包括抗病毒药物和免疫调节药物。

然而,针对一些乙肝慢性肝炎患者,单一药物治疗的效果有限,因此,联合治疗成为一种重要的策略。

先锋霉素颗粒剂是一种有效的抗真菌药物,最近发现它对乙肝病毒感染也有一定的抑制作用。

免疫细胞治疗作为一种新型的治疗方法,通过改善机体免疫功能,促进患者自身免疫应答,取得了一定的疗效。

因此,我们对先锋霉素颗粒剂联合免疫细胞治疗乙肝慢性肝炎的联合效果进行研究,旨在探讨这种联合治疗是否能够提高治疗效果。

我们选取了一组患有乙肝慢性肝炎的患者作为研究对象,按照随机分组的原则,将其分为两组。

实验组接受先锋霉素颗粒剂联合免疫细胞治疗,对照组则接受传统单一药物治疗。

研究期间,我们对两组患者的疗效、病情变化、免疫指标以及生活质量等进行了全面的观察和分析。

研究结果显示,实验组患者在治疗结束后的病毒学响应率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

此外,实验组患者的肝功能指标改善情况也较对照组更为明显,说明先锋霉素颗粒剂联合免疫细胞治疗可以有效地改善患者的肝功能。

免疫指标方面,实验组患者在治疗后CD4+/CD8+细胞比值明显增加,TNF-α和IL-6水平明显下降,而IFN-γ水平明显上升,表明先锋霉素颗粒剂联合免疫细胞治疗可以调节患者的免疫功能。

在生活质量方面,实验组患者的生活质量显著改善,他们在体力、社交功能、情感状态和总体评分等方面均得到了较大的提升。

与对照组相比,实验组患者的不良反应发生率较低,说明先锋霉素颗粒剂联合免疫细胞治疗的安全性较高。

综上所述,先锋霉素颗粒剂联合免疫细胞治疗乙肝慢性肝炎具有显著的优势。

联合治疗不仅能够提高病毒学响应率和肝功能指标,还能够调节免疫功能,改善患者的生活质量。

值得一提的是,本研究虽然取得了一定的成果,但仍然存在一些不足之处。

乙型肝炎最新治疗研究(全文版)(2024乙型肝炎(HBV)是一种由乙型肝炎病毒引起的传染性疾病,全球约有2.5亿人感染。

HBV感染可以导致慢性肝炎、肝硬化和肝细胞癌等严重疾病,对公共卫生造成了沉重的负担。

近年来,随着对HBV 病毒和肝脏免疫学研究的不断深入,乙型肝炎治疗策略也得到了显著的改进。

本文将对乙型肝炎最新的治疗研究进行综述。

一、抗病毒治疗抗病毒治疗是乙型肝炎治疗的核心,目前常用的抗病毒药物有核苷酸/核苷酸类似物(NAs)和干扰素(IFN)。

1. NAsNAs通过抑制HBV聚合酶的活性来抑制HBV病毒的复制,目前已经有多种NAs被批准用于临床治疗,如拉米夫定(LAM)、替诺福韦(TDF)、恩替卡韦(ETV)等。

近年来,新型NAs如贝斯卡韦(BES)和索巴韦(SOB)也被开发出来,并显示出了良好的疗效。

2. IFNIFN通过诱导产生抗病毒蛋白和调节免疫反应来治疗乙型肝炎。

目前常用的IFN有α干扰素和β干扰素,其中α干扰素治疗慢性乙型肝炎的HBeAg阴性和HBeAg阳性患者的疗效已经得到了广泛认可。

近年来,长效干扰素(PEG-IFN)也被用于治疗乙型肝炎,并取得了较好的疗效。

二、免疫治疗免疫治疗是乙型肝炎治疗的新方向,其机制是通过调节机体免疫反应来清除HBV病毒。

目前常用的免疫治疗包括:1. 疫苗治疗乙型肝炎疫苗是预防HBV感染的最有效手段。

对于已经感染HBV的患者,疫苗接种可以促进抗病毒免疫反应,降低HBV病毒载量。

2. 免疫调节剂免疫调节剂可以通过调节机体免疫反应来治疗乙型肝炎。

目前常用的免疫调节剂包括IL-2、IL-12、IFN-γ等。

三、综合治疗对于一些难治性乙型肝炎患者,需要采用综合治疗策略。

综合治疗包括抗病毒治疗、免疫治疗、肝细胞保护治疗和肝脏移植治疗等。

肝脏移植治疗是治疗终末期肝病的一种有效方法,包括肝移植和肝细胞移植等。

肝移植治疗可以显著改善患者的生存质量和生存率,但需要考虑移植后的HBV再感染和免疫抑制等问题。

免疫调节剂在慢性乙型肝炎治疗中的价值和应用前景中国药师2005年第8卷第11期955免疫调节剂在慢性乙型肝炎治疗中的价值和应用前景杨泉海王霞(首都医科大学附属北京佑安医院北京100069)关键词乙型肝炎病毒;细胞因子;免疫耐受中图分类号:R979.5文献标识码:A文章编号:1008-049X(2005)11-0955-03我国是病毒性肝炎高发区,HBV感染率达57%,无症状HBV携带者(AsC)1,2亿人,平均年发病约140万人,慢性乙型肝炎(CHB)患者约为2800万人,肝硬化患者500万人,肝癌患者5O万人….我国CHB病人的高风险是肝硬化,肝硬化病人由于发生肝细胞癌或出现非肿瘤性并发症如门静脉高压,肝衰竭而有较高的死亡率,严重地危害人们的身心健康.尽管用于治疗HBV感染的药物很多,但其疗效均不甚理想,如国际上公认的干扰素仅对20%一30%的病人有效;拉米夫定引起耐药变异,停药反跳等是非常棘手的难题,使人们必须寻找更好的治疗方案.近年,通过特异性免疫调节,诱生细胞免疫应答,已成为CHB治疗的研究热点J.本文就国内外的研究成果进行综述.1HBV感染与免疫功能缺陷已知在HBV感染人群中,有95%的感染者能产生抗体而自愈,而5%携带者则发展成CHB并终生迁延不愈,其主要原因是机体针对病毒的免疫功能耐受或缺陷,在急性乙型肝炎(AHB)和CHB病人的免疫功能测定中可证实以上观点J.CHB活动期出现免疫功能紊乱,影响和干扰效应细胞的代谢,进而使细胞免疫功能低下,但体液免疫功能亢进,造成HBV慢j眭持续感染和反复肝损害.免疫功能耐受或缺陷的主要原因J:①自身免疫耐受致使机体针对HBV的免疫功能不成熟;②HBV感染淋巴细胞导致病毒特异性的T细胞应答缺陷,发生选择性免疫抑制;③HBV通过下调免疫调节因子,粘附因子及自身蛋白的表达来逃避免疫识别;④病毒突变造成T细胞受体的拮抗.如何增强机体细胞免疫应答,上调特异性免疫,是治疗CHB的重要环节.2免疫调节剂应用的价值和前景2.1干扰素(IFN)IFN具有抗病毒和免疫调节双重作用,可抑制病毒的吸附,脱壳和最初的病毒核酸转录,病毒蛋白合成以及成熟病毒释放等不同环节;通过活化NK(自然杀伤细胞),巨噬细胞和CTL(特异性高细胞毒性T细胞)杀伤被病毒感染的细胞;增强巨噬细胞,树突细胞等抗原呈递细胞参与特异性免疫识别过程的能力,增强,I’}l细胞(辅助T细胞)功能,更有效地激活T细胞.在北美及欧洲采用IFN一0【治疗CHB中最终能清除HBeAg的患者占25%一65%,而在亚洲IFN一0【有效率仅为20%.由于中国人多在童年早期患病(母婴垂直传播),产生HBV免疫耐受较难打破,所以使用IFN的疗效比白种人低.我国HBV基因型以C型为主(黑龙江哈尔滨市和广东廉江市分别为87.8%,73.2%),其次为B型(两市分别为12.2%和26.1%)[63.白种人HBV基因为A,D型,以A型对IFN敏感,在长期随访观察中进一步证实这种差异.用经济学评估,使用IFN-0【治疗CHB病人并不降低与肝硬化相关的并发症如肝癌的发生,而在白种人中如果IFN-能成功诱导HBeAg转阴,就可降低远期并发症的发生率.有学者用拉米夫定(100mg/d)联合IFN(IOMU,37欠/周)治疗230例CHB患者,发现联合治疗52周后HBeAg血清转换率为29%,单用IFNHBeAg血清转换率为19%,单用拉米夫定的HBeAg血清转换率为18%.2.2胸腺肽(胸腺素,thymosin)实验证明胸腺肽不仅在胸腺内发挥作用,在血清中也保持一定浓度,能诱导和维持周围淋巴组织和骨髓中未成熟T细胞分化成熟.胸腺肽.能增加外周血淋巴细胞生成INF.;显着提高培养物上清液中T细胞生成因子即白细胞介素(IL-2)和集落刺激因子(CSF)含量.国内学者用大剂量胸腺肽治疗5O例CHB患者结果表明大剂量胸腺肽可使ALT恢复正常,降低血中HBV—DNA水平,促使HBeAg (55%)和HBV.DNA(90%)转阴,疗效与INF相似,并且疗效更持久,没有明显的副作用,其病毒清除率在50%一70%范围,与国外报道相似.刘树人等证实大剂量胸腺肽160mg治疗CHB患者47例,3个月后治疗组ALT复常时间较对照组明显缩短,HBeAg阴转率为36.2%,对照组为0,组间差别有统计学意义(P<0.05);用流式细胞仪检测发现,胸腺肽治疗后,cD4细胞增多和CD.细胞下降,cD4/CD.比例升高,接近正常,而对照组无明显变化(P>0.05);胸腺肽可调节,I’}l.和,I’}l细胞数量及其比例,增强细胞免疫应答.王天东等¨..探讨胸腺素联合乙肝疫苗治疗36例CHB患者,治疗组出现人血白蛋白和球蛋白有不同程度改善,白蛋白的改善率明显高于对照组(P<0.05),认为是胸腺素与乙肝疫苗调节了患者cD4与CD.比例,增强患者肝细胞抗凋亡能力,减轻肝细胞坏死程度,从而改善患者免疫功能,增强对HBV抑制作用,减轻肝细胞免疫损伤,促进肝细胞修复,改善蛋白代谢.2.3Th细胞因子正常人体内Thn细胞按一定比例分化成为Th和,I’}l.作者简介:杨泉海(1946一),男,北京人,副主任药师,主要从事临床药学及制剂研究工作.Tel:(010)63292211—2542E—mail:wangxia9000@956ChinaPharmacist2005,V o1.8No.11Th.的主要细胞因子有IL一1,IL一12和IFN一,而Th2主要为IL--4,IL一5和IL一13_J.Th.细胞因子和Th2细胞因子之间的平衡与HBV清除与否相关,Th,细胞因子:IL-2,IFN一等,促进抗HBsIgG2d(抗乙肝表面抗原IsG2d亚型)产生,激活细胞免疫反应,纠正CHB对HBV的无应答或低应答,有利于HBV清除;Th2细胞因子:IL4和IL一5等,可导致HBV病毒载量增加及疾病恶化.Th0向Th.漂移,可使Th.细胞占主导地位.有人研究AHB和CHB患者对外膜抗原的免疫反应发现”,在感染早期AHB患者血液中含大量的分泌抗表面抗原(HBs)抗体的B细胞,而CHB患者血液中缺乏这种B细胞.Th.细胞因子如IFN-在这种抗体的产生过程中起重要作用.CHB患者由于Th.细胞缺陷不产生IFN-导致不能产生相应抗体,若在CHB患者外周血单核细胞(PBMC)中加入外源IFN一,即诱导产生大量抗HBs抗体.IL一12重要活性是调节Th.和Th细胞免疫应答的平衡.IL一12能有效促进Th.细胞因子IFN一产生,IFN一又能增强IL一12的作用,形成正反馈调节.加入外源IL-12可诱导CHB患者的T细胞分泌Th.细胞因子.2.4疫苗2.4.1HBsAg疫苗P0l等报道,以3次注射为一个治疗周期,在停药后半年有26.1%患者血清HBV—DNA阴转,17.4%患者血清HBV—DNA显着降低,并于停药1年后阴转,而对照组的血清HBV自然转阴为7%.曾滢等探索不同剂量重组(酵母)乙肝疫苗对小鼠细胞免疫应答,结果表明,较大剂量HBsAg可增加T淋巴细胞增殖,诱生Th.型细胞产生IL一2和IFN一,并促进与细胞免疫相关抗HBsIgG2c~产生.加大剂量使用,为何能增强特异性细胞免疫应答而成为治疗CHB的免疫促进剂?目前的免疫学理论认为,HBV进人人体后首先由外周组织中树突状细胞(dendriticceils,DCs)摄取,处理.加工后的HBV抗原肽与DC的MHC一Ⅱ(主要组织相容性复合体)类分子结合成复合物,作用于T淋巴细胞受体,将HBV抗原呈递给T细胞.同时DC又以双信号刺激,激活T细胞,活化特异T细胞通过非溶细胞性免疫应答(分泌细胞因子IL-2,INF—d,促进抗HBsIgG2a产生)和溶细胞性免疫应答(特异性CTL杀伤感染HBV的肝靶细胞)来清除HBV.研究已证明16],HBV慢性感染者Dc的表型不成熟和功能的缺乏,使T细胞活化增殖受限,产生的细胞因子减少,特异性CTL反应减弱,造成对HBV无应答或低应答,可能是HBV感染持续发展的原因之一.DC是功能强大的抗原呈递细胞,具有激活初始型T细胞和诱导初级免疫应答的特殊功能受到关注.在临床治疗CHB中,常将HBsAg疫苗与IFN,拉米夫定,左旋咪唑涂布剂,胸腺肽等联用,以提高血清转换率,提高治疗有效率.2.4.2S-HBsAg疫苗是HBV外膜小S蛋白制成,其免疫原很强,是效果最好的预防HBV感染疫苗.S-HBsAg疫苗含有CTL表位(H一2d限制),最近的研究已确定S-HBsAg的CTL表位在28—39号氨基酸位置上,而且在不同的HBV病毒株之间高度保守,能与所有的MHC—I亚型结合,能够被HAL—A2.1型的急性,自限性HBV患者的CTL及H一2d小鼠的CTL识另0”.S—HBsAg21-40,136—155,156—175,211—226氨基酸序列S-HBsAg的HTL(人T淋巴细胞)表位,是接种S-HBsAg后HTL免疫反应,CTL免疫反应,体液免疫反应产生所必需的.CTL通过MHC.I限制的”内源性途径”识别MHC—I沟槽内的靶抗原多肽,或在HTL帮助下通过MHC一Ⅱ限制的”外源性途径”识别靶抗原,直接杀伤,破坏感染HBV的靶细胞,或通过分泌细胞因子清除HBV17].美国Chiron公司的HBV/MF59疫苗是重组前S和S抗原与佐剂MF59,鲨烯水包油型乳状液混合而成,健康自愿者的初步试验结果表明,免疫原性比现在许可生产的重组疫苗大100倍ElS].2.4.3DNA疫苗DNA疫苗即将HBV的基因片段插入质粒中,引入一个编码免疫原性蛋白的DNA表达载体,这种方法既可诱生体液免疫又可诱生细胞免疫.这种接种新方法可以克服传统抗原方法的不足,提供安全有效的预防和治疗疫苗.小鼠肌肉注射DNA疫苗,可诱导快速,强有力,持久的体液和细胞介导的免疫应答.开始是IgM,接着是IgG2c~的IgG同种型的抗体,可识别一些存在于被膜蛋白S,前S或前S区域的B细胞抗原决定簇.第1次DNA疫苗注射后4—8wk可出现高效价抗HBs,持续17mo;第2次DNA疫苗注射可使抗体效价增加10倍.动物实验显示,DNA疫苗可降低感染HBV黑猩猩体内的cccDNA,在较长时期内抑制HBV—DNA复制,但其抗病毒作用的确切机制尚不清楚.2.4.4T细胞疫苗报告较多的是Theradigm—HBV(又名CY1899),是由3种成分组成:包括HBcAg的1827位氨基酸组成的细胞毒性T细胞抗原决定簇,由破伤风类毒素残基830843位氨基酸组成的辅助性T细胞抗原决定簇和两个分子的棕榈酸,制备成似脂肽为基础的疫苗.一项90人的不同剂量的试验中(最大剂量为5mg/次),CTL活性仍显着低于AHB病人消退期的CTL的活性,没有取得彻底消除HBV的效果.但是,在T细胞疫苗研究中,引人关注的是CTL诱导佐剂,第1个所用的脂肽是根据大肠杆菌的主要脂肽有免疫活性N一末端序列合成的三棕榈酰一S甘油半胱氨酰一丝氨酸一丝氨酸(P5C53)上的肽类.HLA—A2转基因鼠模型的脂化肽试验显示,诱导CTL应答主要依赖HTL的存在,尤其是HTL—CTL抗原决定簇结构脂化共价连接,这种CTL应答的大小类似自然发生的和AHB病毒清除相关的应答.加J.3结语有关CHB的治疗中免疫调节剂受到人们重视.但CHB的临床治疗还存在许多难点,这与HBV结构特点及病毒特性紧密相关,所以治疗CHB策略应根据患者免疫情况,病毒类型及复制情况,肝细胞感染程度,采用多途径多靶点的综合疗法.由于表达抗体基因的多样性,人体识别抗原种类有1012之多,可对任何入侵病毒产生免疫应答反应,人体最终清除感染的病毒还需依赖自身的免疫系统.免疫调节剂对CHB患者的疗效及潜在副作用仍需进一步研究确证.随着对HBV特性及机体免疫机制研究的不断深入,作用靶点明确,疗效确切而副作用小的免疫调节剂为治疗HBV提供了一种有益的方法.中国药师2005年第8卷第ll期957参考文献1王竹生.慢性乙型肝炎的治疗现状与免疫疗法进展[J].抗感染药学杂志. 2004.1(2):56-592Pols,Nalpa8B,DrissF,eta1.MulticenterstudygroupEfficacyandlimitations ofaspecificimmunotherapyinchronichepatitisB[J].JHepatol,2001.34 (6):17?213LauCK,CarmanWF,LocarminSA,eta/.TreatmentofchromichepatitisBvirus infection:anAsia?Pacificperspective[J].JGastroenterolHepatol,1999,14 (1):3?124范江虹,李燕.慢性乙型病毒性肝炎免疫治疗药物的研究进展[J].国外医学药学分册,2002,20(4):223-2285Ka~miK,LaneTE,ChisariFV,eta1.Cuttingedge:InhibitianofhepatitisB virusreplicationbyactivatedNKTcellsdoesnotrequireinflammatorycell cruitmenttotheliver[J].J/mnunol,2001,167(12):6701-67056许军.中国南北两城市乙型肝炎病毒基因型与血清型的构成差异[J].中华实验和临床病毒学杂志,2003,17(4):327-3297SehaimSW,HeathcoteJ,CianciaraJ,mivudineandalpha—interferon combinationtreatmenofpatientswithchronichepatitisBinfection:arandom. iseduial[J].,2000,46:562-5688刘治军,吕俊玲,田国涛,等.胸腺肽研究进展及临床应用[J].首都医药杂志,2003,10(10):40-429刘树人,李灼亮,张宜俊,等.大剂量胸腺肽对慢性乙型肝炎的疗效与免疫调节的关系[J].中国新药杂志,2002,11(4):308-310l0王天东,杨虹,张经良.胸腺紊联合乙肝疫苗对慢性乙型肝炎患者人血蛋白的影响[J].中国新药杂志,2002,11(5):392—39411李晓青,洪建国.细胞因子治疗儿童哮喘的前景[J].世界临床药物杂志, 2004,25(9):549-55212BocherWO,Heracg?HanffS,SchlaakJ,eta1.KineticsofhepatitisBSurgneeantigen?specificimmuneresponseninacuteandchromichepatitisBoratter HBsvaccination:stimulationoftheinvitroantibodyresponsebyinterferan gemmalJ].Hepatology,1999,29(1):238.24413P0lS,MichelML,BrechotC.ImmanetherapyofhepatitisBvirus(HBV) chronicinfectionEtmapeanexperience[J].ActaGaatroenterol&,2000,63 (2):194?19614曾滢,江恩浩,易学瑞,等.不同剂量重组(酵母)乙肝疫苗对小鼠细胞免疫应答的研究[J].中国药师,2003,6(9):532-53415BoonstraA,Accelin-PC,GillierM,eta1.Flexibilityofmouseclassicalandplas.macytoid?deriveddendriticcellsindirectingThelpertype1and2celldevelop. merit:dependencyonvantigendoseandd~erenfiMtoll—likereceptorligation [J].JExpMed,2003,197(1):101.10916AKbarSM,HoriikeN,OniiM,eta1.Dendriticcellsandchronichepatitisvirus carriers[J].1nterirology,2001,44(4):199?20817施理,刘树人,孔祥平,等.免疫接种乙型肝炎病毒外膜小S蛋白产生的细胞免疫反应[J].中华医院感染学杂志,2003,13(8):710.71318PierreV.TherapeuticV accinationagaiIlstchronicviralinfecfiom[J].1’he LancetinfiaionsD/seases,2002,2(6):457-46519MichelML,DavisHL,SchhefM.eta1.DNA.mediatedimmunizationtothe hepatitisBsurfaceantigeninmice:aspectsofthehumoralresponsemimichep- atitisBviralinfectioninhumans[J].ProcNatlAcadSciS.A,1995,92:53O7.53l120GeorgyW,eta1.Quantityandqualityofvirus?specificCDcellresponse:rele- vancetothedesignoftherapeuticvaccineforchronicHBVinfection[J]./ecu/arImmunology,2001,38:467-473.(2004?12?13收稿2005-01.24修回)丹参制剂的临床应用及不良反应郑海英张天心(吉林北方肝胆医院长春130062)关键词丹参制剂;临床应用;不良反应中图分类号:R282.7107文献标识码:A文章编号:1008-049X(2005)11-0957-04 丹参是着名的活血化瘀药,现代药理学表明丹参对心血管系统,血液系统等作用十分显着,以丹参为主有多种复方制剂.如复方丹参注射液,复方丹参滴丸,复方丹参胶囊,复方丹参片等,目前临床应用日益广泛.现将其临床作用及不良反应介绍如下.1临床作用1.1心血管系统l,1.1冠心病心绞痛卢健棋等用丹参注射液100ml(含丹参50克)静滴,qd,治疗冠心病心绞痛66例,疗程14d,总有效率833%,明显改善患者心痛,胸闷,心悸气短等症状.…11.2防治心肌缺血周苏宁等用复方丹参注射液30rrIl加入10%葡萄糖注射液500ml中,在麻醉完成后开始静滴,维持至手术完毕或近手术结束防治心肌缺血.总有效率90.17%.明显优于对照组.1.1.3治疗病毒性心肌炎袭庆丰等对34例病毒性心肌损害患者应用复方丹参片,连续4周,结果表明,临床症状消失706%,心电图改善471%,心肌酶(CPK,LDH,AST)谱与治疗前比较均显着下降.J114治疗高脂血症韩清华等观察了58例冠心病高脂血症患者,基础治疗相同.治疗组30例加用复方丹参滴丸,10丸,p0,tid,4周为1疗程.结果治疗组TC,LDL?c,TG,血浆脂蛋白Lp(a),较治疗前及对照组明显降低,治疗后心脏事件的发生率明显降低.l2中枢神经系统l2.1高血压脑出血于高等用丹参注射液16rrIl+10%葡萄糖注射液500ml静滴,qd,用16d,其余治疗与对照组相同.3周后,对血肿吸收,肝肾功能损害及肺部感染等方面进行比较,结果丹参组预后良好,有效率为8571%,与对照组有统计学差异J.1.22防治创伤性蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛(CVS)沈一问等将307例头部外伤后住院未行手术患者,随机分成作者简介:郑海英(1967一),女,吉林省人,副主任医师,大学本科,从事临床药学工作.Te1.(0431)6208959。

重组人干扰素a2b作用重组人干扰素α2b是一种重要的抗病毒药物,被广泛应用于临床治疗多种疾病。

该药物通过模拟人体内天然产生的干扰素α的生物活性,发挥抗病毒、抗肿瘤和免疫调节的作用。

本文将详细介绍重组人干扰素α2b的作用机制和临床应用。

重组人干扰素α2b作为一种生物治疗药物,其主要机制是通过激活细胞内的抗病毒信号通路,促进天然免疫和适应性免疫的应答。

干扰素α2b可结合细胞表面的干扰素受体,激活下游信号分子,最终调控一系列抗病毒蛋白的合成和免疫细胞的活化。

通过此方式,重组人干扰素α2b能够有效抑制病毒的复制和传播,提高机体的抵抗力。

在临床上,重组人干扰素α2b主要用于治疗慢性乙型肝炎、慢性丙型肝炎和黑色素瘤等不同类型的病毒感染和恶性肿瘤。

对于乙型肝炎患者,干扰素α2b可抑制乙型肝炎病毒的复制和炎症反应,减轻肝脏损伤。

在临床实践中,重组人干扰素α2b通常与其他抗病毒药物联合使用,如核苷类似物 or 干扰素。

对于丙型肝炎患者,联合治疗能够提高治愈率和缩短治疗时间。

对于黑色素瘤患者,重组人干扰素α2b可通过增强免疫系统的活性,抑制肿瘤生长和扩散,提高患者的生存率。

除了抗病毒和抗肿瘤作用外,重组人干扰素α2b还具有免疫调节的功能。

它能够增强巨噬细胞和NK细胞的活性,增加T细胞的增殖和分化,增强淋巴细胞的杀伤作用。

重组人干扰素α2b还能够抑制炎症反应和纤维化过程,减轻疾病症状。

然而,重组人干扰素α2b也有一些副作用。

常见的副作用包括发热、乏力、肌肉酸痛、头痛等,严重时还可能引起免疫相关性的毒性反应。

因此,在使用重组人干扰素α2b时需密切监测患者的血象、肝功能和心肌酶等指标,以及随时调整剂量和疗程。

总结起来,重组人干扰素α2b作为一种重要的抗病毒药物,具有抗病毒、抗肿瘤和免疫调节的多种作用。

在临床上能够广泛应用于乙型肝炎、丙型肝炎和黑色素瘤等疾病的治疗,显著提高患者的治愈率和生存率。

然而,鉴于其副作用,应在医生指导下合理使用,并密切关注患者的不良反应和治疗效果。

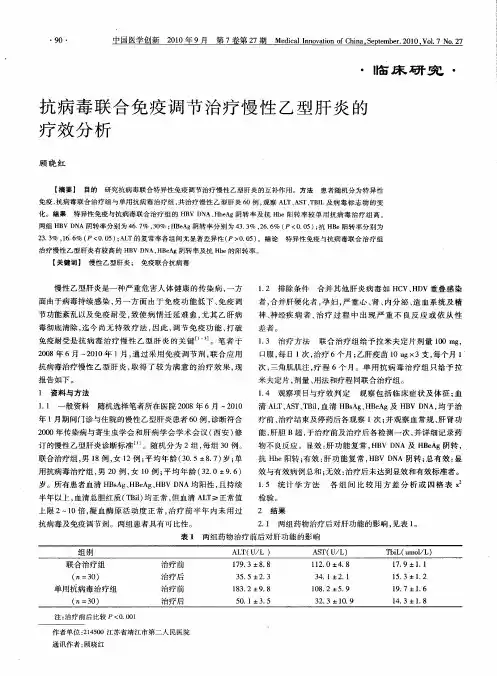

单磷酸阿糖腺苷加免疫调节剂治疗慢性乙型肝炎疗效观察摘要:目的:比较评价单磷酸阿糖腺苷(Ara-Amp)及免疫调节剂等疗法对乙型慢性肝炎的确切疗效。

方法:对106例乙型慢性肝炎患者随机分为5组,分别使用5种不同方法进行治疗,单用Ara-Amp13例;Ara-Amp加乙肝疫苗22例;Ara-Amp加胸腺肽17例;Ara-Amp加干扰素片9例;基础保肝治疗如能量合剂肝利欣等45例。

结果:各治疗组HBeAg`,HBV-DNA转阴率均明显高于对照组.结论:Ara-Amp抗乙肝病毒的作用肯定,各治疗组间相比较发现,合用胸腺肽或乙肝疫苗组疗效好于单用Ara-Amp和Ara-Amp加干扰素。

关键词:单磷酸阿糖腺苷;免疫调节剂;乙型肝炎;HBV-DNA为比较评价单磷酸阿糖腺苷(Ara-Amp)及免疫调节剂等疗法对乙型慢性肝炎的确切疗效,我们对106例乙型慢性肝炎随机分为5组,分别使用五种不同方法进行治疗,并观察对乙肝病毒标志HBeAg,乙肝病毒HBV-DNA的影响进行比较,现报告如下。

1 材料与方法1.1 病例选择本组106例慢性乙型肝炎均为我院2000年8月至2002年3月住院患者,依照1990年(上海)全国病毒性肝炎学术会议修订的诊断标准,临床诊断为慢性迁延型肝炎28例,慢性活动型肝炎69例,肝硬化9例。

全部病例HBsAg、HBeAg 均阳性,其中有74例同时检测血清HBV—DNA均阳性。

男73例,女33例,平均年龄43.8岁,平均病程4.7年。

1.2 观察指标HBeAg(酶标法,试剂由珠海经济特区丽珠试剂厂提供);乙肝病毒HBV—DNA (快速聚合酶链反应,试剂由卫生部肝炎试剂研制中心,北京医科大学肝病研究所提供)。

各项指标均于治疗前后各检测1次。

1.3 治疗方法106例患者以入院先后顺序依次进入各组,Ⅰ组13例,单用Ara-Amp(广东省药物研究所生产),前5天10mg/kg/d,分两次肌注,后23天5mg/kg/d,一次肌注。

临床常用治疗慢性乙肝免疫药物的不良反应标签:慢性乙肝免疫药物;不良反应;中药制剂随着科学技术的进步和发展,目前临床上抗慢性乙肝药物很多,根据发病原理可能与病毒株的毒力、受感染细胞的数量和患者免疫系统的效应等因素有一定关系,其治疗药物大体分3类:免疫药物、抗病毒药物和改善肝细胞功能药物。

其中免疫药物在临床上应用中最为广泛,效果也为显著,但是免疫药物的不良反应也困扰医生和患者,在此,笔者将常见治疗慢性乙肝免疫药物不良反应总结如下:1干扰素(IFN)干扰素(IFN)具有抗病毒、抗增生及免疫调节作用,能有效抑制HBV复制,是一种广谱抗病毒剂,并不直接杀伤或抑制病毒,而主要是通过细胞表面受体作用使细胞产生抗病毒蛋白,从而抑制乙肝病毒的复制;同时还可增强自然杀伤细胞(NK细胞)、巨噬细胞和T淋巴细胞的活力,从而起到免疫调节作用,并增强抗病毒能力。

目前可供临床选用的干扰素种类很多,主要有α、β、γ3种,常用α干扰素,干扰素-β制剂进入血液后,稳定性差,确切疗效尚在观察中,但可作为干扰素-α的替代制剂。

干扰素制剂治疗后,大部分患者有不良反应:初期可有流感样症状,暂时性脱发,白细胞和血小板减少,亦可发生贫血;大剂量使用时可出现高热、寒战、低血压、恶心、腹泻、肌病及乏力等;长期使用超过半年以上者可见间质性肺炎及机网膜病变。

但停药后,上述不良反应和症状可消失。

应用干扰素治疗时,如早期出现干扰素抗体者,干扰素的疗效相应减弱或可导致无效。

2胸腺肽(ThymicPep-tide)制剂胸腺肽(Thymosin)是从新生小牛胸腺中提取的具有生物活性的多肽类激素,为免疫增强剂,能促进淋巴细胞分化成熟,调节人体免疫功能临床广泛应用于多种感染性疾病及免疫疾病,常见的不良反应为发热、过敏、过敏性休克;严重性肠胃反应,大剂量静滴致头痛和胃肠道反应,同时少数病人出现精神抑郁,注射胸腺肽还出现药疹、心率失常等。

少数病人有荨麻疹、皮疹,个别病人出现头昏等症状。

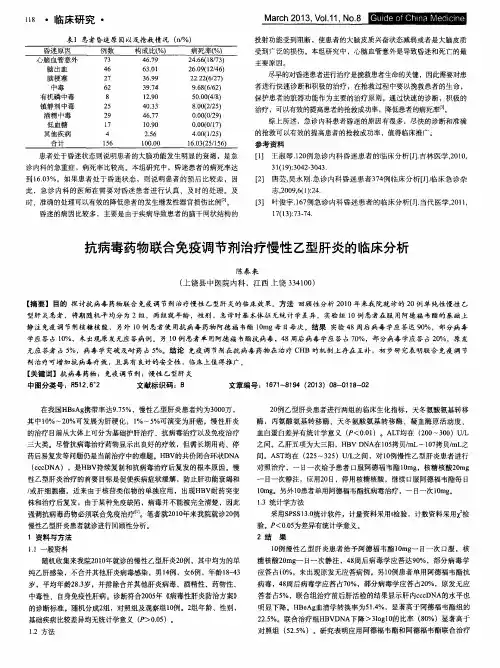

慢性乙型肝炎应用免疫调节药治疗的效果分析

发表时间:2015-11-05T14:31:29.887Z 来源:《医师在线》2015年17期作者:翁建聪肖雪

[导读] 兰州大学第一临床医学院730000 免疫调节药在慢性乙型肝炎的治疗上具有较高的应用价值,临床疗效显著,值得推广。

(兰州大学第一临床医学院 730000)

【摘要】目的:分析慢性乙型肝炎应用免疫调节药治疗的临床效果。

方法:将186 例慢性乙肝炎患者随机分成对照组与实验组各93例,对照组采用常规治疗,实验组采用常规治疗+免疫调节药治疗,对比两组患者治疗后的临床效果。

结果:对比两组患者治疗后的血清谷丙转氨酶,差异显著,具有统计学意义(P<0.05);对比两组患者治疗后的HBeAg 阴转率、HBeAg/抗HBe 转换率、HBV-DNA 阴转率,差异均显著,具有统计学意义(P<0.05);对比两组患者的总有效率,差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。

结论:免疫调节药在慢性乙型肝炎的治疗上具有较高的应用价值,临床疗效显著,值得推广。

【关键词】慢性乙型肝炎;免疫调节药;治疗效果

【中图分类号】 R2 【文献标号】 A 【文章编号】 2095-7165(2015)17-0265-01

为了分析慢性乙型肝炎应用免疫调节药治疗的临床效果,本研究对我院于2014 年1 月~2015 年6 月收治的186 例慢性乙肝炎患者进行分组,分别采用常规治疗与免疫调节药治疗,疗效显著,现报道结果如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

对我院收治的186 例慢性乙肝炎患者的临床资料进行回顾性分析,所有患者均符合《病毒性肝炎防治方案》中慢性乙肝炎的临床诊断标准[1]。

将患者随机分成对照组与实验组各93 例。

对照组患者:男51 例,女42 例;年龄22~56 岁,平均(38.2±4.8)岁;病程1~5年,平均(2.4±0.8)年。

实验组患者:男49 例,女44 例;年龄23~57 岁,平均(38.3±4.7)岁;病程1~5 年,平均(2.3±0.9)年。

对比两组患者的性别、年龄、病程、病症等临床资料,差异不显著,无统计学意义(P>0.05),具有一定的可比性。

1.2 治疗方法

对照组采用常规治疗,即单纯给予阿德福韦酯胶囊治疗,每日口服一次,每次10mg,共治疗12 个月。

实验组采用常规治疗+免疫调节药治疗,即给予阿德福韦酯胶囊联合免疫调节药治疗:阿德福韦酯胶囊每日口服一次,每次10mg,共治疗12 个月;同时给予胸腺肽α1皮下注射,每次1~6mg,一周两次,26 周为一个疗程。

治疗结束后,对比观察并分析两组患者的临床效果。

1.3 疗效判定标准

显效:患者临床病症消失,谷丙转氨酶与总胆红素恢复正常或降低大于50%;有效:患者临床病症缓解,谷丙转氨酶与总胆红素降低25%~50%;无效:患者临床病症未缓解或更为严重,谷丙转氨酶与总胆红素降低不足25%[2]。

总有效率=显效率+有效率。

1.4 统计学处理

采用SPPS11.0 统计软件进行数据统计,计量资料以x±s 表示,计量资料对比采用t 检验,计数资料对比采用x²检验,P<0.05 为差异有统计学意义[3]。

2 结果

2.1 谷丙转氨酶变化情况

对比对照组患者治疗前、后的血清谷丙转氨酶,差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。

对比实验组患者治疗前、后的血清谷丙转氨酶,差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。

对比两组患者治疗后的血清谷丙转氨酶,差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。

见表1。

表1 对比两组患者治疗前后谷丙转氨酶的变化情况(x±s,IU/L)

2.2 相关指标变化情况

对比两组患者治疗后的HBeAg 阴转率、HBeAg/抗HBe 转换率、HBV-DNA 阴转率,差异均显著,具有统计学意义(P<0.05)。

见表2。

表2 对比两组患者治疗后相关指标的变化情况[n(%)]

3 结论

慢性乙型肝炎的发病因素主要是乙型肝炎病毒,因为乙型肝炎病毒具有独特的复制功能,使得该疾病常常反复发作、难以根治,对患者的身体健康造成了极为严重的威胁[4]。

因此,采用有效的抗病毒药物及时清除乙型肝炎病毒是治疗慢性乙型肝炎的重要措施。

目前,临床中常采用免疫调节药来增强患者的自身的免疫力,进而清除或抑制乙型肝炎病毒的复制[5]。

本研究分别对93 例慢性乙型肝炎患者采用阿德福韦酯胶囊治疗与阿德福韦酯胶囊+免疫调节药治疗,结果表明:治疗后①两组患者的

血清谷丙转氨酶均将至正常水平,但阿德福韦酯胶囊+免疫调节药治疗组的降低水平高于阿德福韦酯胶囊治疗组;②阿德福韦酯胶囊+免疫调节药治疗组的HBeAg 阴转率、HBeAg/抗HBe 转换率、HBV-DNA 阴转率均高于阿德福韦酯胶囊治疗组;③两种治疗方案均有效,但阿德福韦酯胶囊+免疫调节药治疗组的疗效更为显著。

综上所述,免疫调节药在慢性乙型肝炎的治疗上具有较高的应用价值,值得在临床上推广并应用。

参考文献

[1] 路洪艳.阿德福韦酯联合免疫调节剂治疗慢性乙型肝炎的临床效果分析[J].中国医药指南,2014,12,(27):139-140.

[2] 宋芳芳,赵文霞.中医药免疫调控治疗慢性乙型肝炎研究进展[J].中医研究,2014,27(4):76-78.

[3] 廖远芬.乙肝免疫调节方治疗对慢性乙型肝炎患者免疫功能的双向效应[J].湖北中医杂志,2014,36(8):8-9.

[4] 王丽佳,杨志云,王宪波.中药单体成分对慢性乙型肝炎免疫调节机制的研究策略及进展[J].中国实验方剂学杂志,2013,19(7):358-363.

[5] 陈泰来.抗病毒药物联合免疫调节剂治疗慢性乙型肝炎的临床分析[J].中国医药指南,2013,11(8):118-119.。